鸟-胞内分枝杆菌复合群与龟-脓肿分枝杆菌肺病并发支气管扩张的CT征象比较

2019-02-13任会丽陈品儒陈华胡锦兴刘文方伟军

任会丽 陈品儒 陈华 胡锦兴 刘文 方伟军

近年来,非结核分枝杆菌(nontuberculous mycobacteria,NTM)病患者的数量快速增多,并已成为威胁人类健康的重要公共卫生问题[1]。在一些结核病低负担国家,NTM发病率和患病率已经超过结核病[2-4]。我国为结核病高负担国家,培养阳性标本中的NTM分离株占分枝杆菌的22.9%[5]。根据《非结核分枝杆菌病诊断与治疗专家共识(2012版)》[6]的Runyon分类法,NTM分为四组:Ⅰ组为光产色菌;Ⅱ组为暗产色菌;Ⅲ组为不产色菌;Ⅳ组为快速生长分枝杆菌。Lai等[7]报道,在致病的NTM临床分离株中,Ⅲ组的鸟-胞内分枝杆菌复合群(Mycobacteriumavium-intracellularecomplex,MAC)数量居首位,其次为脓肿分枝杆菌和偶发分枝杆菌。在韩国,NTM临床分离株中,脓肿分枝杆菌较为常见[8]。在我国,刘海灿等[9]报道,我国福建省NTM肺病患者临床分离株的菌种鉴定中,MAC、龟分枝杆菌、脓肿分枝杆菌分别占38.44%、19.56%、12.22%;而广州地区NTM肺病患者临床分离株也以龟分枝杆菌、脓肿分枝杆菌、MAC占大多数[10]。此外,由于龟分枝杆菌、脓肿分枝杆菌耐药率较高,敏感药物少[11],在治疗方面与MAC感染存在不同之处,因此两者感染导致的肺部疾病需要及早鉴别诊断。

我国沿海地区NTM感染主要以龟分枝杆菌、脓肿分枝杆菌(两者均属于快速生长分枝杆菌,本研究中将其归纳为龟-脓肿分枝杆菌)和MAC为致病菌。NTM患者的胸部影像表现复杂多样[12],诊断与鉴别诊断困难。本研究收集了2017年广州市胸科医院全年初诊确诊为支气管扩张并发MAC肺病、支气管扩张并发龟-脓肿分枝杆菌肺病患者的CT扫描图像资料,对2种疾病患者的CT征象特征进行归纳分析,旨在为临床早期诊断提供指导,为患者的早期有效治疗提供借鉴。

资料和方法

一、研究对象

1. 研究对象的选择:2017年1—12月,广州市胸科医院门诊及住院就诊的支气管扩张患者共2153例,其中并发NTM肺病的患者387例(包括初诊和复诊患者);包括龟-脓肿分枝杆菌肺病171例,MAC肺病159例。本研究搜集此期间初诊并经临床确诊、未经过抗结核和抗NTM治疗的全部并发支气管扩张的MAC肺病患者(25例;简称“A组”)和并发支气管扩张的龟-脓肿分枝杆菌肺病患者(26例;简称“B组”)的CT扫描资料进行对比分析。

2. 诊断标准:NTM肺病诊断参考《非结核分枝杆菌病诊断与治疗专家共识(2012版)》[6]:(1)痰NTM培养2次,菌种鉴定均为同一致病菌;(2)支气管肺泡灌洗液(BALF)中NTM培养阳性1次,阳性分级在“++”以上;(3)BALF中NTM培养阳性1次,抗酸杆菌涂片阳性分级在“++”以上;(4)经支气管镜或其他途径的肺活组织检查,发现分枝杆菌病的组织病理学特征性改变(肉芽肿性炎症或抗酸染色阳性),并NTM培养阳性;(5)肺活组织检查发现分枝杆菌病的组织病理学特征性改变(肉芽肿性炎症或抗酸染色阳性),并且痰标本和(或)BALF中NTM培养阳性≥1次。具有呼吸系统症状和(或)全身症状,胸部CT扫描发现有空洞性阴影、多灶性支气管扩张及多发性小结节病变等,已排除其他疾病,在确保标本无外源性污染的前提下,菌种鉴定符合MAC或龟-脓肿分枝杆菌,同时符合以上5个条件之一者可做出诊断。

3. 纳入及排除标准:2017年1—12月初次来我院就诊及既往未经过抗结核、抗NTM治疗的患者;符合NTM肺病的诊断标准;具有完整的临床资料及CT检查资料;排除并发活动性肺结核、囊性纤维化、尘肺等疾病的患者。

4. 一般资料:A组中,男8例,女17例;患病年龄21~86岁;平均患病年龄(59.28±12.21)岁,≥50 岁患者占80.00%(20/25)。B组中,男5例,女21例;患病年龄30~80岁,平均患病年龄(53.30±16.11)岁,≥50岁患者占57.69%(15/26)。两组患者均以中老年女性多见,≥50岁患者所占比例差异无统计学意义(χ2=2.94,P=0.086);性别差异亦均无统计学意义(χ2=1.09,P=0.296)。

二、研究方法

1. 检查方法:采用日本東芝Asteion 16排螺旋CT机,采集层厚为1 mm,螺距为0.985,重建间隔为5 mm,重建层厚为5 mm;增强扫描采用非离子碘对比剂碘海醇(300 mg I/ml),经肘静脉快速高压团注,剂量为1.5 ml/kg,流率为2.5 ml/s,扫描范围为肺尖至肺底。

2. CT观察内容:CT扫描图像的主要观察指标包括:支气管扩张(分型、分布)、病变形态(微结节、树芽征、结节、实变等)、空洞(虫蚀样空洞、薄壁空洞、厚壁空洞)及其他CT征象特点。所有患者均由2位放射科副主任及以上医师进行阅片。支气管扩张的CT分型参照吴恩惠[13]提供的方法分为四型:(1)柱状型支气管扩张;(2)囊状型支气管扩张;(3)静脉曲张型支气管扩张;(4)混合型支气管扩张。

三、统计学处理

采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。应用频数、比率进行统计学描述与分析。对两组患者各观察指标进行组间差异的比较,当研究的总样本量≥40,理论频数(T)≥5时,采用χ2检验进行比较;当1≤T<5时,采用连续校正的χ2检验进行比较;当T<1时,采用Fisher确切概率检验进行比较。均以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、两组患者并发支气管扩张的类型及分布比较

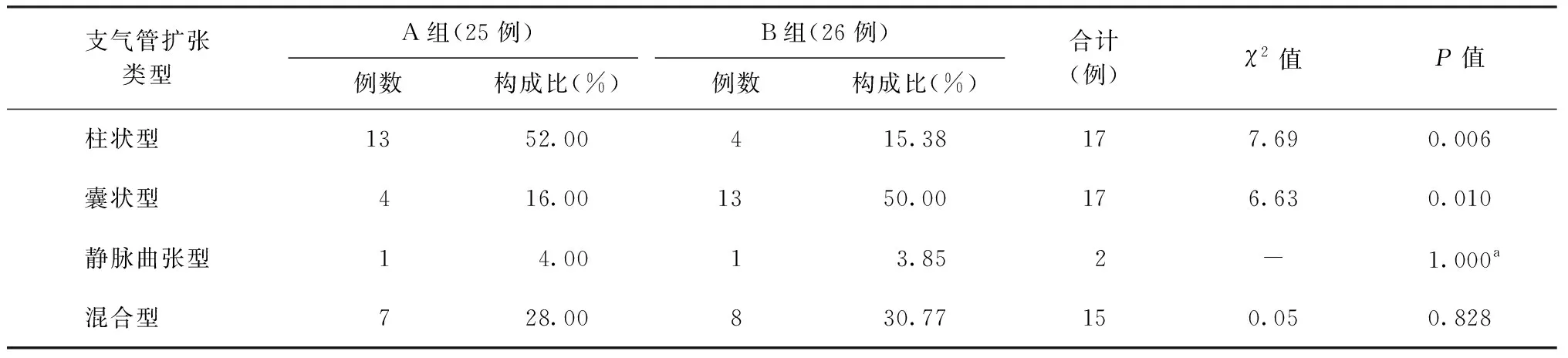

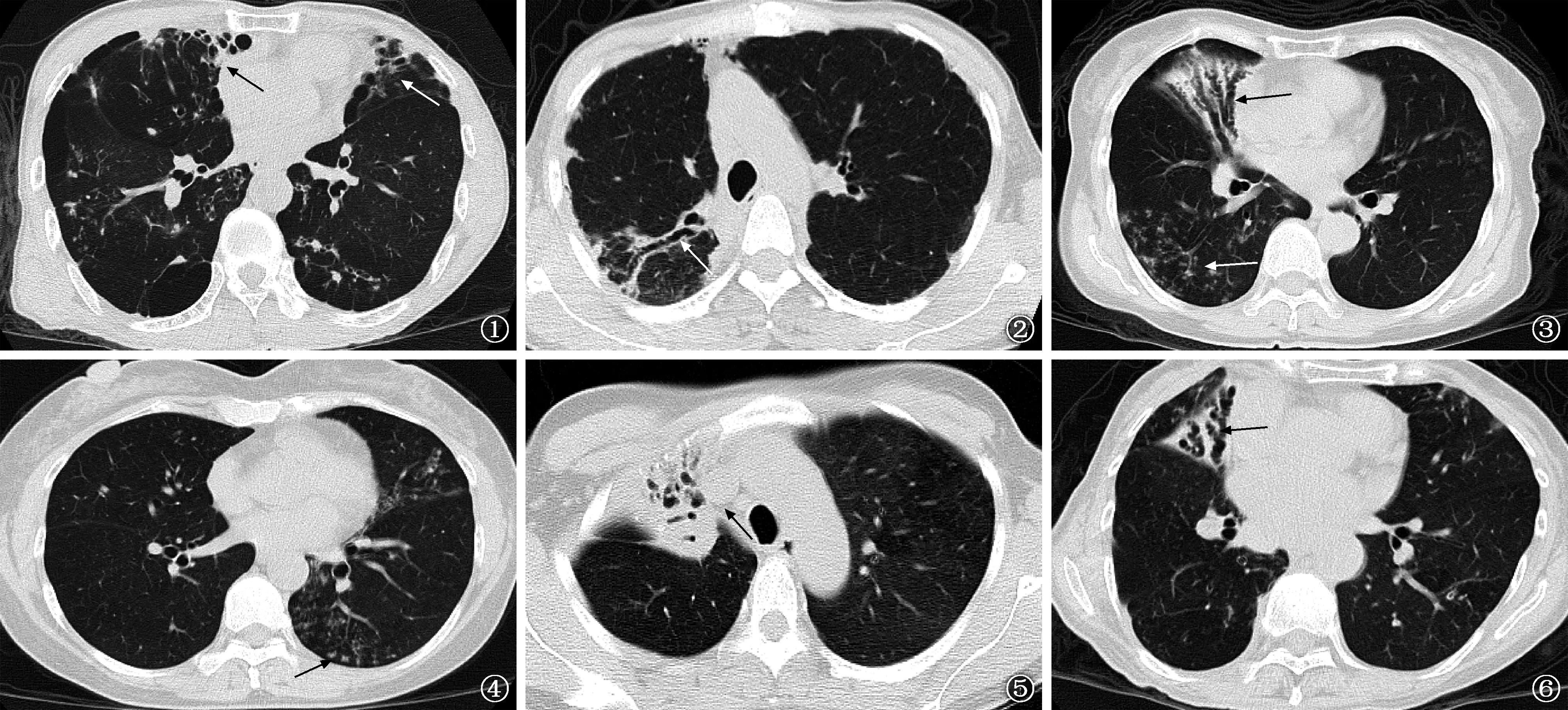

A组支气管柱状型扩张比率为52.00%,B组为15.38%,差异有统计学意义(P<0.05);A组支气管囊状型扩张比率为16.00%,B组为50.00%(图1,2),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

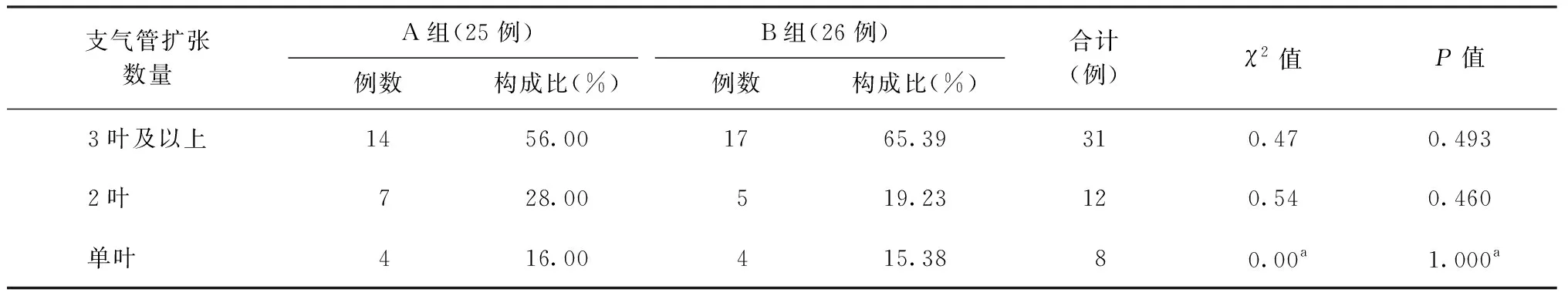

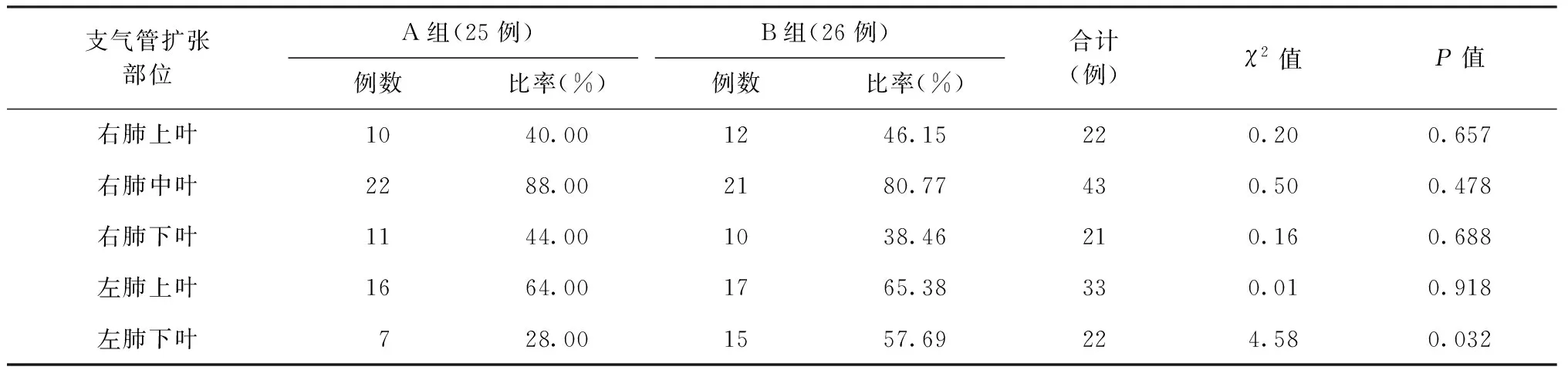

A组患者累及3叶及以上14例,累及2叶7例,累及单叶4例。B组患者累及3叶及以上17例,累及2叶5例,累及单叶4例。两组患者支气管扩张累及肺叶数量的比较,差异均无统计学意义(表2)。B组患者并发右肺中叶支气管扩张(21例)和左肺上叶支气管扩张(17例)较多;A组并发右肺中叶支气管扩张(22例)和左肺上叶支气管扩张(16例)较多;B组患者并发左肺下叶支气管扩张的比率明显高于A组,差异有统计学意义(χ2=4.58,P=0.032)。见表3。

二、两组患者肺内病变形态特征的比较

两组患者肺内病灶形态主要表现为微结节(<10 mm;图3,4),树芽征(图3)、实变(图5)和结节(10~30 mm)相对比较少见。其中,微结节在B组左肺下叶分布中占84.62%,明显高于A组(56.00%),差异有统计学意义(P<0.05);其余病灶形态在两组间各肺叶的比较中差异均无统计学意义(P值均>0.05)。见表4。

表1 支气管扩张类型在两组患者中的分布及比较

注A组为“并发支气管扩张的MAC肺病患者”;B组为“并发支气管扩张的龟-脓肿分枝杆菌肺病患者”;a:采用Fisher确切概率检验进行比较

表2 支气管扩张累及肺叶数量在两组患者中的比较

注A组为“并发支气管扩张的MAC肺病患者”;B组为“并发支气管扩张的龟-脓肿分枝杆菌肺病患者”;a:采用连续校正的卡方检验进行比较

表3 支气管扩张部位在两组患者中的分布情况比较

注A组为“并发支气管扩张的MAC肺病患者”;B组为“并发支气管扩张的龟-脓肿分枝杆菌肺病患者”

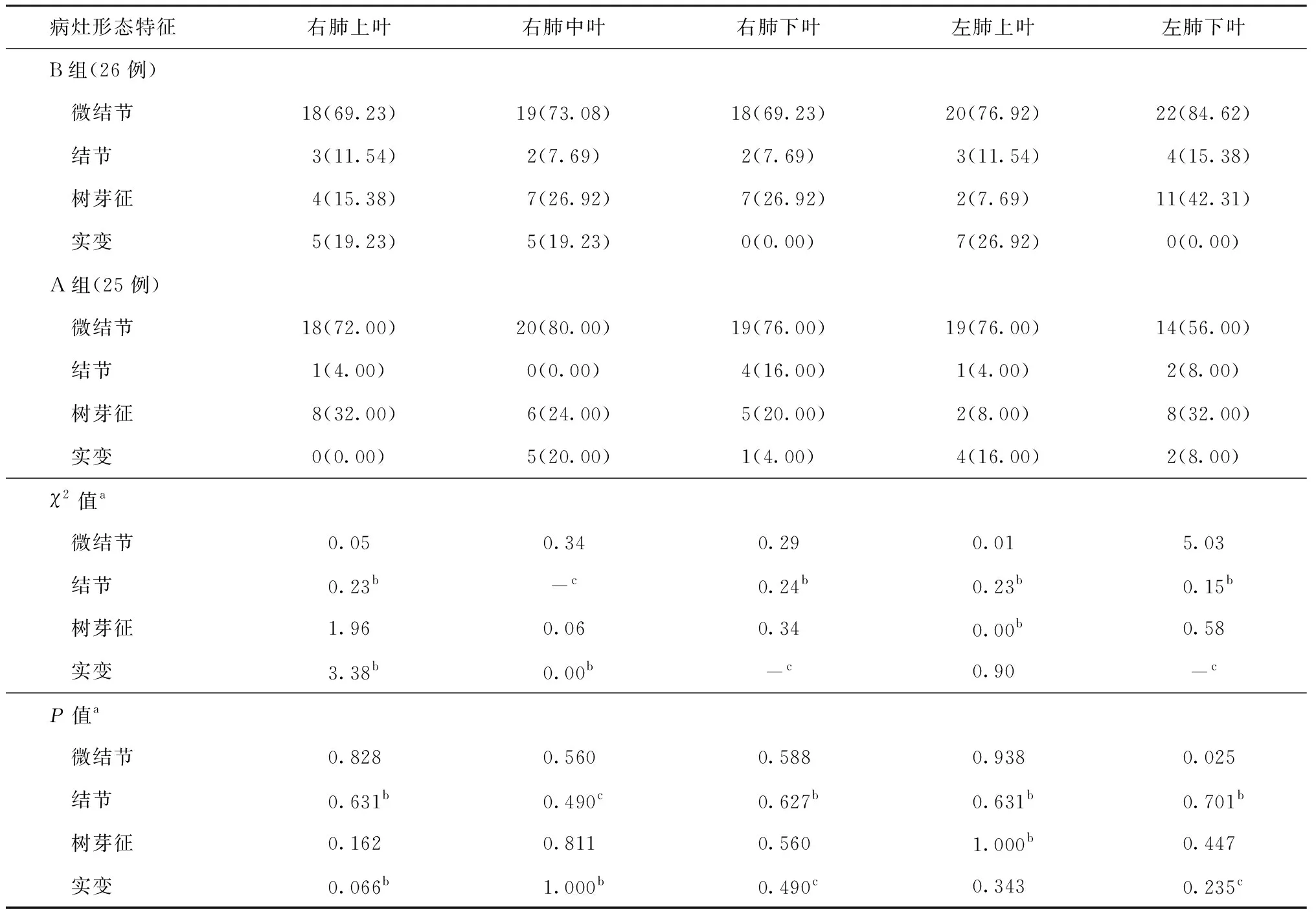

表4 两组患者不同病灶形态在各肺叶间的比较

注A组为“并发支气管扩张的MAC肺病患者”;B组为“并发支气管扩张的龟-脓肿分枝杆菌肺病患者”;“微结节”指最大径<10 mm者;“结节”指最大径介于10~30 mm者;表中括号外为例数,括号内为“比率(%)”;a:统计学分析为两组患者不同病变形态特征在各肺叶间的比较;b:采用连续校正的卡方检验进行比较;c:采用Fisher确切概率检验进行比较

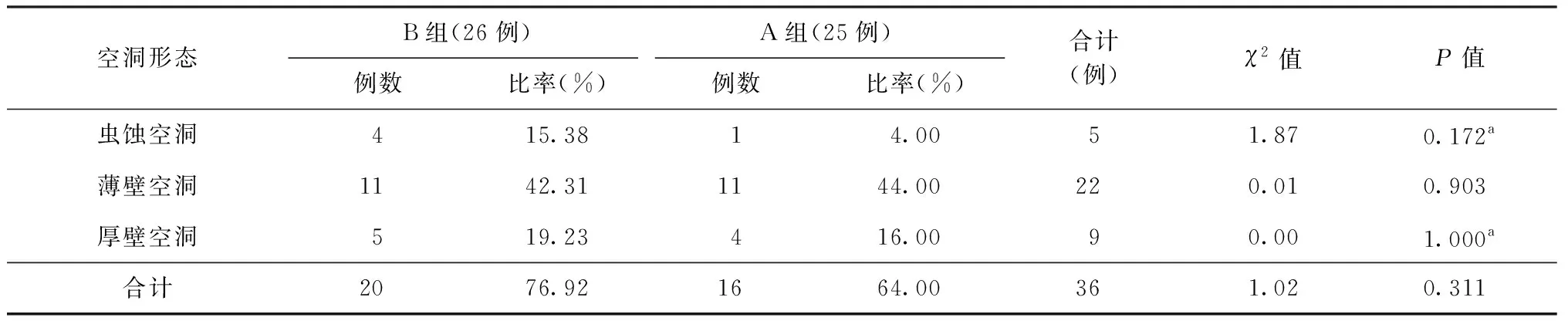

三、两组患者空洞类型的比较

两组患者均存在并发空洞的情况,均以薄壁空洞多见。B组薄壁空洞11例,位于右肺上叶10例,右肺下叶5例,左肺上叶6例;A组薄壁空洞11例,位于右肺上叶8例,右肺下叶6例,左肺上叶5例。两组患者虫蚀空洞、薄壁空洞、厚壁空洞的比较,差异均无统计学意义(P值均>0.05)。见表5。

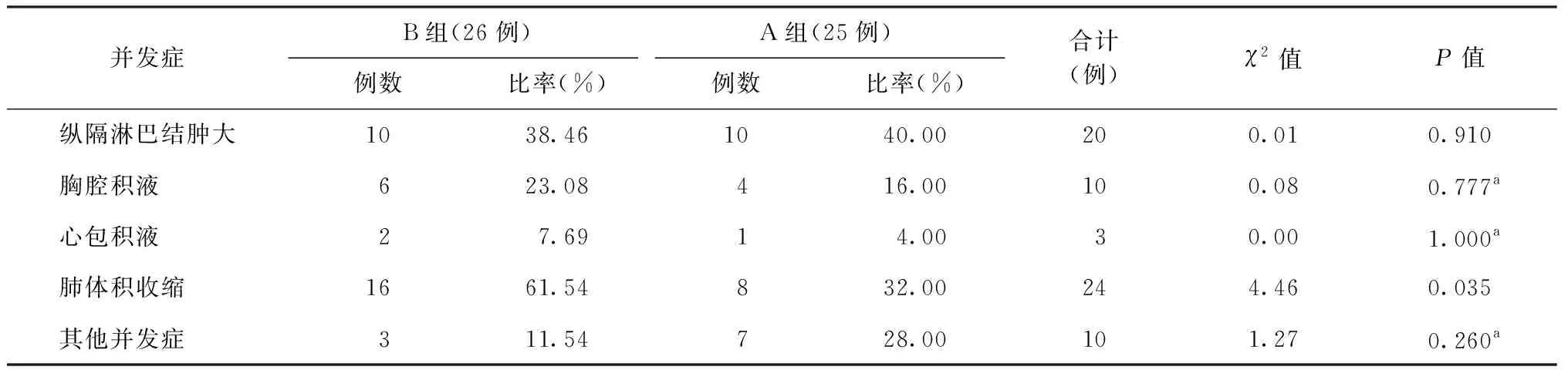

四、两组患者并发症的比较

两组患者并发纵隔淋巴结肿大、胸腔积液、心包积液及其他并发症(肝囊肿、肝内钙化等)的比较,差异均无统计学意义。B组并发肺体积收缩(图6)的比率明显高于A组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表6。

讨 论

一、并发支气管扩张的MAC肺病与龟-脓肿分枝杆菌肺病患者的基本情况

本研究中,A 组与B组在性别、患病年龄上差异均无统计学意义,均以中老年女性多见。A组女性占68.00%,80.00%的患者年龄在50岁以上;B组女性占80.77%(21/26),57.69%的患者年龄在50岁以上;这与美国俄勒冈州的一项研究研究结果[14]一致,NTM肺病中女性患病率明显高于男性,50岁以上的人群患病率较高。

表5 并发不同形态空洞在两组患者中的分布与比较

注A组为“并发支气管扩张的MAC肺病患者”;B组为“并发支气管扩张的龟-脓肿分枝杆菌肺病患者”;a:采用连续校正的卡方检验进行比较

表6 各类并发症在两组患者中发生情况的比较

注A组为“并发支气管扩张的MAC肺病患者”;B组为“并发支气管扩张的龟-脓肿分枝杆菌肺病患者”;a:采用连续校正的卡方检验进行比较;“其他并发症”包括肝囊肿和肝内钙化等

图1 男,63岁,B组患者。胸部CT扫描可见右肺中叶、左肺上叶舌段多发囊状支气管扩张(箭示),右肺下叶散在树芽征、微结节、肺大疱,左肺下叶小结节、微结节 图2 女,49岁,A组患者。胸部CT扫描可见右肺上叶后段支气管柱状扩张(箭示) 图3 女,65岁,A组患者。胸部CT扫描可见右肺中叶支气管扩张呈静脉曲张样改变(箭示),右肺下叶及左肺上叶散在树芽征(箭示)、微结节分布 图4 女,64岁,B组患者。胸部CT扫描可见双肺散在斑点状、小结节状密度增高影,边缘尚清,以左肺下叶居多(箭示) 图5 女,45岁,B组患者。胸部CT扫描可见右肺上叶大片实变影(箭示),内见扩张的支气管 图6 女,73岁,B组患者。胸部CT扫描可见右肺中叶体积有收缩(箭示)并伴静脉曲张型支气管扩张,双肺散在小斑点状阴影

二、支气管扩张症的发病机制及其与NTM的关系

支气管扩张症即气道病理性不可逆性扩张,属于肺结构破坏性疾病。正常情况下,呼吸道黏膜覆盖着一层假复层纤毛柱状上皮细胞,通过纤毛活动和分泌黏液可以排出有害的微生物。当气道反复感染时,引发支气管及周围组织慢性炎症,导致支气管壁、肌肉的弹性组织破坏,造成支气管和毛细支气管管腔的异常扩张。当NTM感染时,可以引起肺内支气管扩张。Wyrostkiewicz等[15]报道NTM感染较常出现支气管扩张。当患者出现支气管扩张时,由于气道不同程度的受损及气道黏膜免疫功能损伤,导致屏障作用减弱或缺失,容易导致机会性感染,包括NTM感染。支气管扩张症与NTM感染相互作用,导致病情进展加重。

三、并发支气管扩张的MAC肺病与龟-脓肿分枝杆菌肺病的CT扫描征象的共同之处

1. 支气管扩张的主要分布部位:A组支气管扩张大部分位于右肺中叶(88.00%)、左肺上叶(64.00%);B组支气管扩张大部分亦位于右肺中叶(80.77%)、左肺上叶(65.38%)。Fujita等[16]报道,NTM肺病的病理特征为NTM感染所致的广泛的肉芽肿累及支气管,导致管腔狭窄,气管的肌层断裂,导致支气管扩张;而右肺中叶及左肺上叶致病菌吸入后较难排出,发病率高。

2. 病灶的形态:A组与B组患者在CT上可表现为微结节、结节、树芽征和实变,其中以微结节、树芽征为主要征象(表4),与Kim等[17]报道的结节状支气管型MAC肺病一致,主要表现为双肺多发的小叶中心性结节,伴有支气管扩张和引流的小支气管管壁增厚。而龟-脓肿分枝杆菌肺病研究不多,目前多数影像研究分为结节性支气管扩张型、纤维空洞型及不易分类型[18];本研究结果与Han等[19]报道的龟-脓肿分枝杆菌肺病结节状支气管型一致,表现为双肺多发的微结节影、支气管扩张、肺实变、树芽征等。

3. 空洞:本研究中A组多伴空洞(64.00%),以薄壁空洞多见(44.00%),空洞的部位主要位于右肺上叶(32.00%);B组也多伴空洞(76.92%),以薄壁空洞多见(42.31%),空洞亦主要位于右肺上叶(38.46%)。本研究与吕平欣和马大庆[18]报道的空洞型MAC肺病一致,主要位于右肺上叶,常伴有肺浸润、结节及纤维空洞。关于MAC空洞形成的假设,Kim等[20]提出了自己的看法,即MAC肺感染空洞是由支气管管壁及周围炎症形成结节,管壁溃疡坏死后,坏死物经支气管排除后形成。而笔者认为薄壁空洞的形成可能与支气管病变引起活瓣性阻塞形成的张力性空洞或空腔有关,本研究两组患者的空洞类型及分布相似,考虑形成的机制一致。

四、并发支气管扩张的MAC肺病与龟-脓肿分枝杆菌肺病的CT扫描征象的不同之处

1. 并发支气管扩张的类型不同:A组并发支气管扩张的类型主要为柱状型(52.00%)。宁峻岩和刘新忠[21]提出,由于NTM毒力相对不高,引起支气管扩张的原因往往不是牵拉而是阻塞,因此柱状型支气管扩张更为多见,这与本研究结果一致。本研究中,B组支气管扩张的类型主要为囊状型(50.00%),笔者认为龟-脓肿分枝杆菌为快速生长分枝杆菌,在沿海温和潮湿的地区,其生长速度快,毒力较MAC强,导致支气管扩张的原因与结核病相似,牵拉支气管从而形成扩张,故囊状型支气管扩张较为多见。

2. 并发支气管扩张的分布差异:A组累及3叶以上者14例,B组累及3叶以上者17例,龟-脓肿分枝杆菌肺病并发的支气管扩张在肺叶分布中更为散在。两组患者支气管扩张在左肺下叶的分布有一定差异,B组在左肺下叶的分布(57.69%)高于A组(28.00%),与Chung等[22]报道的支气管扩张出现于各肺叶的比例差异无统计学意义不一致。

3. 微结节的分布:B组微结节在左肺下叶的分布(84.62%)较A组(56.00%)更多见,与贺伟等[23]报道的两组患者微结节分布差异无统计学意义不一致。笔者认为,以上情况与左肺下叶支气管角度倾斜、快速生长分枝杆菌更加容易引起病灶的播散有关。

4. 并发右上肺实变、肺体积收缩:本研究中,B组右肺上叶实变占5例,A组未发现右肺上叶实变;笔者考虑肺实变可能是机体的巨噬细胞和单核细胞无法快速吞噬快速生长分枝杆菌形成的干酪样坏死、肉芽肿病变所致。B组肺体积收缩占61.54%,A组占32.00%,笔者认为龟-脓肿分枝杆菌肺病导致支气管不规则囊状扩张,分泌物及坏死物质排不出支气管导致其出现狭窄或闭塞,进而导致肺体积收缩;这与Chung等[22]报道的MAC肺病更容易出现叶性肺体积缩小、结节、气腔实变、薄壁空洞不一致。

五、本研究的不足

本研究因纳入患者时间较短,研究样本量较少,结论尚存在一定的不确定性,还需扩大样本量、进一步结合临床和实验室特点进行分析研究。

综上所述,当肺内出现支气管扩张、微结节、树芽征及薄壁空洞时,要考虑到MAC肺病和龟-脓肿分枝杆菌肺病的可能;当肺内支气管扩张的类型为囊状型,左肺下叶出现支气管扩张、微结节、肺体积收缩时,要首先考虑到NTM肺病中的龟-脓肿分枝杆菌肺病,这对临床早期诊断具有较大的意义。

志谢广州市胸科医院梁国添医师对本研究统计学分析进行了悉心指导!