打油鼓的形态变迁与当代传承

2019-02-08熊晓辉

熊晓辉

(湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

打油鼓是产生于春秋战国时期并继续留存于现代社会的一种宗教祭祀舞蹈,主要流行于湖南湘潭地区及湘潭周边区域。打油鼓是湖南湘潭地区仪式舞蹈类文化中最具代表性的一种民间表演艺术,它有着三千多年的悠久历史,而且具有非常广泛的群众基础,故称为“油鼓舞”。湘潭地处湘江与浏阳河交汇之间,自古就是湖南的水陆交通要道和商业中心,文化底蕴丰厚。明清时期,打油鼓最为普遍,每逢农历五月二十八日,人们都到城隍庙迎神赛会看打油鼓,可以说是湘潭百姓祭祀神灵的盛会。据明代嘉靖《湘潭县志》记载:湘潭城区即有三街、九巷、二十六坊,城区依水设肆的格局即已定型。城、市分设,城内为县署、监狱、兵营、粮库、文庙、武庙等官方机构,城为郡市,由居民住宅区、商店、票号、会馆、戏坊、码头和非官方庙宇等组成。明代末叶,湘潭已开辟码头十余处,自杨梅洲至小东门“‘岸帆杈集,连二十里,廛市日增,蔚为都会’,天下第一壮县也。”[1]

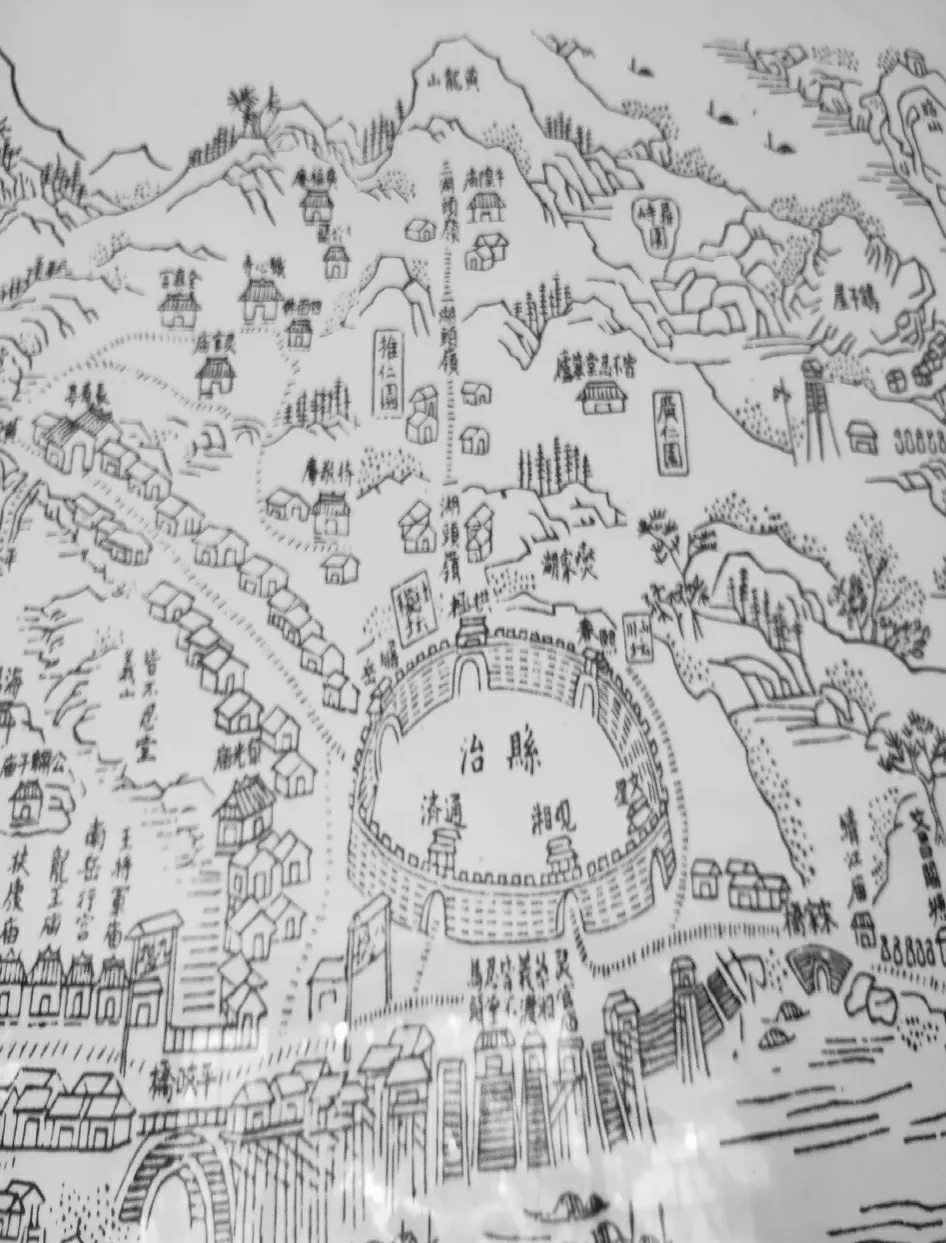

图1 清代乾隆年间湘潭县城地图(钱继明提供)

可见,当时湘潭县的繁荣为人们开展打油鼓活动创造了社会条件与经济条件。我们又翻开清乾隆年间的《湘潭县志》,其记载:“每至五月迎神引香,则挂绿张灯,讽经演戏,结台阁,排仪仗,鼓乐故事,喧嗔赛于巷。”[2]其中,打油鼓就是文献中记载的“排仪仗”。据说,当时排仪仗遍及全县各个村堡,之所以排仪仗打油鼓,是因为旧时人们把希望都寄托予神灵,期待着神灵(城隍菩萨)来“巡按”①,以求除魔祛病,人畜平安。在当地曾流传着这样的民谣:“五月迎神张灯挂,三角旗前驱妖魔;一把斧头一根棍,到处皆闻‘嗨嗨’声。”湘潭“打油鼓之乡”由此得名。

传统仪式中的打油鼓既表述了湘潭地区民间社会对于“万物有灵”观念的认可,同时又表达了艺人(巫师)与观众的秩序与分类,可以说是自我与他者之间的表征差异。长期以来,人们不断整合自我表征与他者想象的文化符号,对打油鼓舞蹈进行了文化空间的表述,呈现了神话思维中文化表述的一种复杂关系。学者夏锦乾指出:“对中国传统文化的审视不但需要理性的维度,也需要巫性的维度,在巫术世界里,虽然也存在鬼神这种超自然力量,但是它们都臣服于人的意志与力量,听凭人通过仪式来对它们调遣与使唤。这种对自身意志与力量的崇拜,是人类的童心显现,表现着人对世界的巨大的热忱与高度的自信,有着人性最可宝贵的一面。”[3]舞蹈人类学家们都希望从一种文化整体观的角度,去了解、研究打油鼓在现实生活中的表现形态,了解它们在多重语境下同艺术结合的发展向度,了解社会转型与打油鼓变迁的历程等等。打油鼓作为一种民间祭祀舞蹈,被用于祭神、集会、娱乐、烘托气氛等不同的场合,其表征意义也发生了很大变化,不可能用单纯的“现代”与“传统”来划分,因为打油鼓彰显了传统祭神仪式和现代舞蹈表演同时并存的场域,有时把观众与表演艺人都看成了同一场域中的参与者,人们在带有明快节奏的舞蹈活动中容易获得快感。学术界以此达成了共识,“随着新的舞蹈形态与传统仪式舞蹈成为并存的社会实践,他们通过地方文本与现代化社会语境阐释,为其创造的艺术形态在社群文化秩序中获取了合法席位”[4]。就打油鼓而言,它既是一种民间祭神仪式,又是一种民间舞蹈艺术,在许多仪式舞蹈中,其本身的魅力是同巫术祭祀过程结合在一起的,其动作的演绎过程与近乎疯狂的情感体验使表演者和欣赏者获得极大满足,并通过自己的仪式表征激发人们的艺术想象。当然,在这样的场域扩散中,人们的功利性与意念性得到满足,因而获得自我肯定。

一、打油鼓的祭神表征与传承线路

湖南湘潭地区打油鼓是湖南传统民间艺术的代表,自打油鼓产生的那一天起,历经兴衰,它通过民间仪规的形式把远古的宗教礼仪、歌舞乐剧、民间禁忌、生活习俗等记录和传承下来,堪称民间宗教祭祀仪式舞蹈的“活化石”。从打油鼓舞蹈的表演形式上看,我们发现打油鼓虽然有不同形式的舞蹈种类,但同一舞蹈在不同仪式、程序、空间中的出现成为主要祭祀仪式组成部分,这种形式较为普遍。如今,舞蹈人类学家们对祭祀仪式舞蹈的研究已经从仪式舞蹈的源流语境转向于文化符号信息的传达,人们更看重仪式舞蹈的文化表征功能,就像英国文化学者斯图亚特·霍尔说的那样:“人们使用的各种记号与符号是作为一个表征系统来运作的,这些符号代表或向他者表征我们的概念、观念和感情。传统社会中的仪式为我们呈现了社会秩序,艺术作为社会文化表征符号之一,是地方社会分类与秩序的表达。”[5]从打油鼓舞蹈的起源来看,打油鼓是一项群体性的族群祭祀活动,在打油鼓中的许多动作程式都几乎承载着一个族群的信仰观念、审美取向、价值标准及民族心理。可见,打油鼓舞蹈是湖南湘潭地区人们文化记忆的最重要的形式表征之一。

打油鼓的历史非常悠久,但其形成的具体年代是无法定论的,除了个别学者认为打油鼓源自隋唐时期,其他研究者均认为它形成于春秋战国时代。因为从一些出土文物与文献典籍来看,打油鼓已经具有三千多年的发展、演变历史,它主要源于古代先民的祭祀巫风。汉代王逸曾在《楚辞章句》中描述:“昔楚国南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。”[6]《楚辞章句》中叙述的沅湘,也就是打油鼓的流行区域。又据清代学者顾炎武在其《天下郡国利病书》中记载:“湘楚之俗商鬼,自古以然。岁晚用巫者鸣锣击鼓,男作女妆,始则两人执手而舞,终则数人牵手而舞。”[7]其就是对湘楚巫风的描述。在湘潭市窑湾出土的宋代瓷片上,绘有人们祭祀时三人围打油鼓的图案,旁边绘有小图案,有三人,有俩人,表演着“开弓”“起步”“贴花”“梳头”“照镜”“化装”等动作。虽然瓷片已经残破,但能看出油鼓舞已从民间祭祀转向民俗生活,昔日打鼓的巫师已经不复存在。湘潭是打油鼓的流行地域,古代属于楚地,这里曾经巫风盛行。据夏振荣在《中国民族民间舞蹈集成·湘潭卷》中指出:“迨至民国年间,巫仍弥漫于湘潭城乡之间,巫师以舞降神为民祈祷,以及用烧油火的方法驱除所谓精灵鬼怪的事家,猷到处可见。浅见认为湘潭的打油鼓源于古代巫风,不仅只是对当地巫风的传承情况进行调查研究考证,而更重要的是,从打油鼓的舞姿舞具和装饰等方面,证得它与古代巫风的血缘关系。”[8]由于是在每年农历五月二十八日城隍迎神赛会时表演的一种仪式舞蹈,打油鼓一直演绎着崇尚神灵的内容,因为宗教舞蹈一般都保持着鬼神崇拜、图腾崇拜、自然崇拜、祖先崇拜等观念,人们普遍相信“万物有灵”,巫师们在舞蹈的时候,也都陷入一种痴狂的心理,他们已经具有无意识的神话表征。

千百年来,湘潭地区人们在端午节这一天表演打油鼓,迎神赛会,极具强烈的表征意义,已经成为一种宗教祭祀仪式上的表征符号。巫师与艺人们认为,打油鼓是一种重要的地方文化表征符号,这足以让湘潭百姓与周边少数民族实现文化空间的隔离。但是,由于湘潭特殊的地理环境,加之历史上巫文化在该地区的盛行,由此导致了楚巫文化与儒家、道教、佛教的文化元素的融合交汇,最后形成以湘潭文化为背景,具有多元充分的湘中文化,打油鼓就是其最为典型的一种表现形式。关于这一仪式舞蹈以“油鼓”命名之由来,民间历来有几种说法,一种说法是因为鼓身似古代盛油之容器而得名;另一种说法叙述的是该舞蹈演绎时,须要烧“油火”而得名。打油鼓虽然是一种宗教祭祀舞蹈,但从民族风格上观察,打油鼓同时又属于一种民俗事象,因为表演的特殊性,因此呈现了别具一格的民族与地方特色。打油鼓祭神表征主要表现在以下几个方面。

其一,在祭祀活动中,通过“鼓手”(一般为巫师)来沟通人与神之间的关系。在传统的油鼓舞中,击鼓主要由“鼓手”“雷公”“电母”及一些手拿三角旗的人等组成,他们的步伐为“禹步”,具有较强的巫风色彩。明清时期,资料记载油鼓表演均为两人,鼓手(多为巫师)表演“梳头”“洗脸”“照镜”“理鬓”“贴花”“点珠”“开弓”等动作,这些动作都与“巫祭”有关联。湘潭油鼓专家钱继明解释为前六个动作是女巫在娱神前,为表示心意虔诚修饰容貌的艺术形象,后一个动作则是表示使用弓矢去制服精灵鬼怪的艺术形象②。

其二,巫师利用油鼓为道具,在表演中,击鼓人不断将硫黄硝撒向火炬上,使火炬上的火苗腾空而起,象征着用“油火”驱除和烧掉精灵鬼怪。此时,手拿三角旗的人站立于鼓手身后,而且背后需插上长方形、三角形等形状各异的大旗,旗杆上绘有羽毛状花纹,鼓手身穿黑色对襟衫,下系黄色虎纹三角裙,赤脚露胸,随着鼓点与呐喊声,整个场景显得十分热烈肃穆。

其三,在宗教信仰上,人们信仰多神教,但有一部分主要还是信仰家神与祖先。共同信仰的有道教、佛教、儒教诸神,不同之处就是人们分别祭祀自己的祖神,如彭家神、田家神、毛家神等。

其四,人们祭祀与演绎的场所有同有异,有的在庙前表演,有的在空旷的平场表演,有的在田野间表演。文献记载,湘潭油鼓舞过去主要在沿江庙宇里表演,如湘潭县东坪镇至今还有敕龙宫、万福寺、朝南庵等三处保存完好的油鼓表演场所;有距今约200年历史的清嘉庆间民间制作砖模的遗迹,如手印墙、孙家大院、财神庙、古石板路等。每逢火灾或其他自然灾害,巫师们前后两个人像抬轿子一样中间放油鼓,巫师打着油鼓,念着口诀来消灾灭疫等。《湘潭县志》记载了清末民国年间湘潭东坪镇巫师李宗普家族专门从事这个职业的情况[9]。

表1 湘潭打油鼓祭祀的神灵谱系表

湘潭地区的“打油鼓”,源于远古时期的巫风,其舞蹈内容杂糅了湘潭古代神话传说,是一种包括古代“干舞”“族舞”等为内容的巫舞。“打油鼓”在民间有着“收瘟摄毒”的功能,因此受到人们的喜爱,得以长久流传。巫师作为油鼓的表演者,他又是怎样使“打油鼓”舞蹈经久不衰?

笔者认为,湘潭油鼓舞蹈在传承过程中,有两个关键的环节:第一是表演油鼓舞蹈的舞蹈家本身就是巫师,他们在祭祀仪式中借用宗教仪式规程,臆想油鼓背后常常蕴藏着一个神灵或一种超自然力量,它因此神圣,而且具备了仪典化的功能。第二是油鼓充当了神与人的媒介作用,无论任何人,当他面对油鼓时,都会产生一种肃穆的仪式感。

湘潭古属楚地,巫风优盛,直至20世纪50年代初,巫风祭祀仍然蔓延湘潭城乡之间,巫师以舞降神为民祈福除妖,祭祀时用烧“油火”的方法驱赶精灵鬼怪。尤其是明清以来,随着湘潭地区社会经济、文化的发展,湘潭县城十分繁荣,因此打油鼓也十分盛行。明清时期湘潭地区各大寺庙繁多,庙宇香火旺盛。

之所以我们看到的打油鼓具有浓郁的宗教性,是因为打油鼓融入了许多古代神话,出现“雷公”“电母”的角色,其意主要是在宣扬神灵的庇佑。古代时,人们认为鼓为夔皮冒所,而夔乃神兽,光如日月,能调节风雨,可赖以保福禳灾,五谷丰登,六畜兴旺;鼓可声威天下,精灵鬼怪之属,闻之当潜藏不敢作祟;雷神乃正直之神,又有电母相助,能洞察人间一切善恶,轰劈天下好妖孽,因之乐于打油鼓以祈福禳灾。[10]后来,打油鼓在发展过程中形成了“文”“武”两类,其中湘潭县城隍庙祭祀、老君庙会、祭孔等都以“文”场居多;端午节赛龙舟等则以“武”场为主。明清时期,人们表演打油鼓,一是为了公祭列祖列宗保一方风调雨顺,平平安安;其二是用以庆祝龙舟获胜;其三是巫师以舞降神收瘟摄毒,为民祈福以及用烧“油火”的方法驱除妖魔。

20世纪50年代以后,湘潭“打油鼓”活动获得新生。1956年湘潭地区农民文艺调演,湘潭市文化馆干部周乙歧、陈其庆组织打油鼓表演深受群众欢迎。1981年10月开始,湘潭市群众艺术馆、文化馆对“打油鼓”舞蹈进行全方位普查,钟善根与邰天言编写的《湘潭打油鼓》收录于《中国民族民间舞蹈集成·湖南卷》。1992年6月,湘潭市群众艺术馆举办了油鼓民俗舞蹈班,参加人员有刘金玉、黄多、陈镜安、平文生、郑杰伟、朱霆、李尧生等人。后来,由刘金玉编导,刘金玉、黄多、陈镜安、平文生、郑杰伟、朱霆、李尧生等表演的“打油鼓”舞蹈《山乡油鼓》于1992年湖南省群文系统音乐舞蹈调演中获二等奖。20世纪90年代后,以钱继明为代表的一批青年舞蹈家被“打油鼓”舞蹈所吸引,他们自发挖掘整理“打油鼓”舞蹈,成立了湘潭市“打油鼓”民俗艺术研究中心。2017年钱继明等人又把湘潭市“打油鼓”民俗艺术研究中心搬进了湘潭市高峰塔进行宣传,参观的人多达数万,以“打油鼓”舞蹈的形式增强了人们对社会文化的认同,促进了广大民众生活关系的稳定。2018年9月,由钱继明创作的大型“打油鼓”民俗舞蹈《鼓舞湘江·窑湾祈福》在湘潭窑湾表演,取得了良好效果,构筑了人们对现实社会生活的认知和地方传统文化的记忆。

二、仪式的表述语境

打油鼓秉承着古代巫风的传统模式,依照当地传统的方式来展示民间舞蹈艺术,并赋予它历史的和生活的意义。近代湘潭地区人们的文化生活中,打油鼓作为一种表述方式,生动而深刻地表达了当地人民宗教信仰、思想意识、审美取向以及他们的民俗习惯、价值理念和艺术修养。而如今的打油鼓艺人,正是通过他们所创造的艺术来完成这一段表述的。

仪式中的打油鼓是湘潭地区独有的民间祭祀舞蹈,它是当地人们自我表征的一种具体体现形式,作为一种仪式的表述符号,它又有不同的形态。学者们认为:“人们通过文化表演符号可以展示自我的文化,并以此与他者区分开来。在展演过程中,表演者通过与观者对于符号的反馈实现沟通,把观众的需求作为舞蹈形态变迁的考量因素之一。”[11]打油鼓一般是以祭祀神灵仪式作为直接的表述对象或创作原型,油鼓中的“禹步”就是这样产生的,这种步伐的特点主要是上下颤动,左右旋舞。“相传这一舞蹈特征的形成,是夏禹治平天下水患后,巫祝尊奉他是天下最能征服精灵古鬼的‘圣人’。禹因治水奔劳得了足病,走起路来一拐一拐的,于是巫祝们在来舞降神时,圣人的灵魂便会附在自己身上,这样便可见借圣人的法力去征服精灵鬼怪,因此,‘禹步’逐渐成为巫舞的特征。”[12]打油鼓的表述形式来源人们宗教祭祀活动的事实,但打油鼓毕竟是一种仪式形式,而非真正的仪式,因而虽然表述了“现实生活”,但这种“现实生活”往往是被加工过的、艺术化的“现实生活”,或者说它就是关于“现实生活”的宗教故事。

在农历五月二十八日城隍庙迎神赛会上,人们将城隍菩萨抬下神案,扫污除垢,披红挂彩。祭祀前,人们成群结队、穿街走巷,前面以流星、火铳开道,高跷、狮子及乐队等随行。游行队伍回到城隍庙后,就要举行隆重的祭祀仪式,主要是表演打油鼓。在传统的打油鼓中,比较常见的有二人击鼓和三人击鼓,这些舞蹈动作均来源于人们的民俗生活。祭祀中,人们把一切寄托于城隍菩萨或神灵,期待着城隍菩萨的庇佑,以求除祟祛灾,人畜兴旺、吉祥平安。

打油鼓的基本动作来源于民俗生活与宗教祭祀仪式程式,节拍多为二拍子或四拍子,舞蹈者双手持木棒于腹前,骑“马桩”步,敲击鼓面,节奏明快。

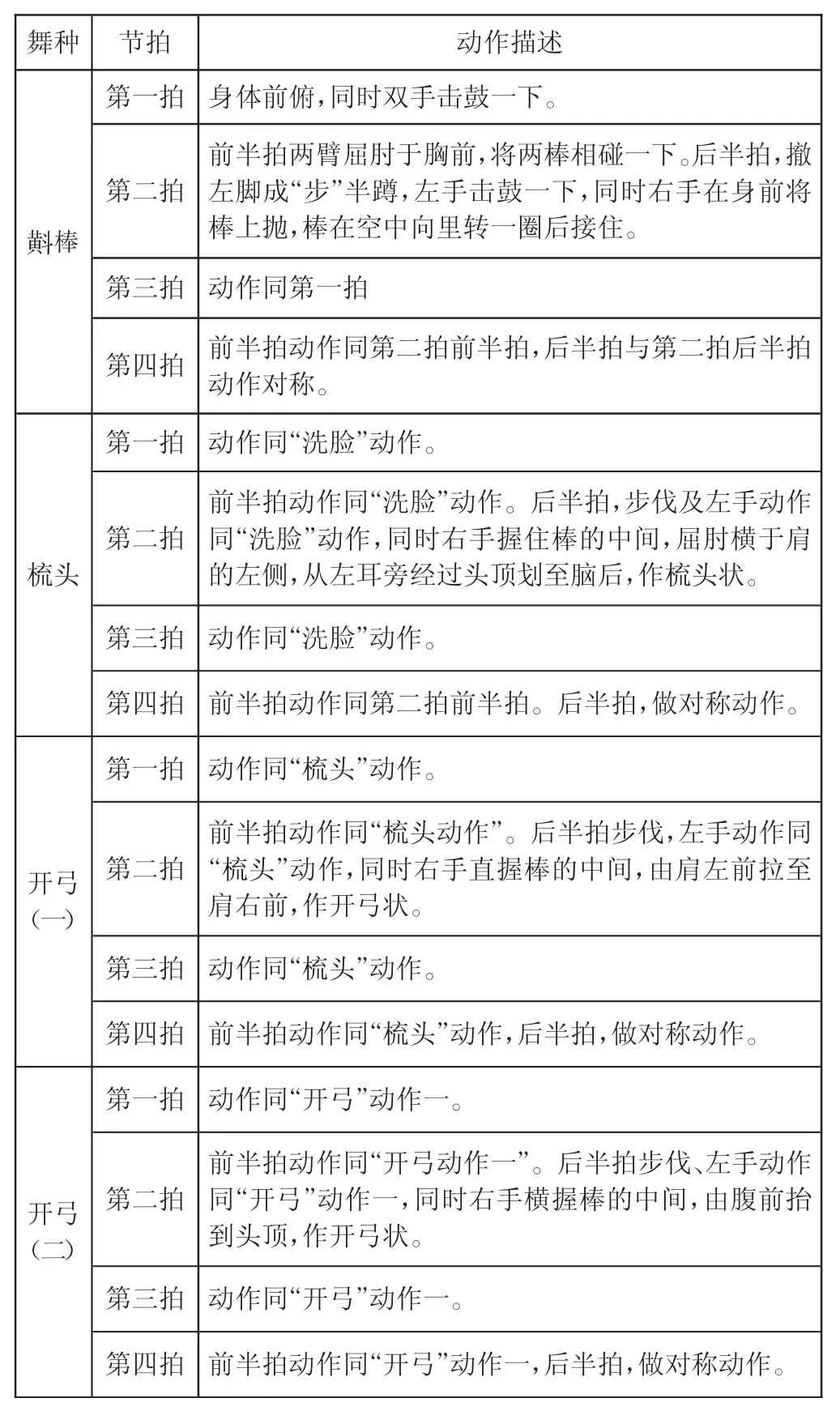

表2 打油鼓“洗脸”“棒“梳头”“开弓”等舞蹈的基本动作

表2 打油鼓“洗脸”“棒“梳头”“开弓”等舞蹈的基本动作

打油鼓中人们所表述的舞蹈语境同历史上宗教祭祀仪式程式和民俗生活方式基本上没有太大偏差。可以说,湘潭地区人们打油鼓是民俗生活在艺术中的反映,它是数千年来民众生活的真实写照。笔者推断,在蒙昧时期及文字尚未普及时期,像打油鼓一样的民俗宗教舞蹈承担起了历史记忆的任务,承载了一个族群的宗教理念、文化表述和审美情趣。

传统的打油鼓舞蹈有三种表演方式,第一种是在迎神会上表演的方式,其主要是在庙宇祭祀等盛大场景下进行的。表演时每个油鼓配舞者八人,以鼓为核心,分内外三层,踏“禹步”绕鼓起舞。一般内层为击鼓者三人,赤脚,穿玄色对襟衫,袒胸露腹,系三角形豹绞花裙,每挝一槌,随鼓“嗨”地吆喝一声,鼓挥动槌,从左向右绕鼓旋舞。有“洗脸”“照镜”“梳头”“理鬓”“贴花”“点“”开弓”等动作。另为掌旗者三人,赤脚,穿黄色衫祷,各执青、赤,黑,白四色织物镶成的长方形小旗一面,旗杆长达丈余,上饰羽状形纹;舞蹈时,随鼓声将旗举起交叉上搠,同时,“嗨”地附和吆喝,旋舞方向与击舞人相背。外层舞者两人,赤脚,一饰“雷公”,一饰“电母”,雷公背上饰有翅膀,手执鉴、锤,电母手执圆镜,相向从左向右旋舞。此外,另有副手一名,手执火炬,紧随“雷公”身后,不时向火炬喷油或撒硫黄硝,火焰腾空而起,以象征霄火,民间俗称“油火”。

第二种表演方式是祭祀祝祭舞。这种舞蹈主要是收瘟摄毒,以三人为主,前后二人扛着油鼓癫狂,一人击鼓嘴里不停地念咒诸如“摧路摧上,坡路坡上,击鼓请众神,驱魔在路上”等咒语。

第三种表演方式是赛龙舟时打油鼓,打油鼓主要是为了鼓舞斗志。表演时,人们在赛龙舟岸上架起一二十面油鼓,敲打祝祭,与龙舟上的大鼓遥相呼应。

油鼓表演者手持木棒(鼓槌),掌心向下,骑马桩步,抬头挺胸,动作矫健。节奏如下图:

图4 打油鼓基本节奏

打油鼓的表述语境归根结底是由他们所表演的舞蹈性质和功能所决定的。这种民间艺术即是一种供人们娱乐的艺术,同时也是一种社会民俗资源,又是一种特定的宗教祭祀仪式语言。在打油鼓的传承过程中,巫师与艺人不仅仅是表演者和传承者,也是创作者,因为打油鼓的表述语境不仅仅是表演内容的表达,而且还需要通过演绎来传递某种宗教民俗与社会信息。许多学者对艺术行为的表述语境进行了阐释,他们认为“广义上的‘语境’,与民族音乐学的‘背景’相似,它指一种音乐样式所赖以生存的自然地理环境以及历史、社会、文化背景而言”。这里所指‘语境’,是指说唱表演时即时、即地的民俗文化氛围,如场景、制度等。也就是说,它是表演得以完成的时空及文化情景。”[13]从打油鼓动作具体表述中可以看到,人们的祭祀仪式程式与打油鼓舞蹈动作展示语境下的大相径庭。打油鼓具有宗教祭祀功能,每一个动作,甚至每一个节拍都对应着祭祀仪式的功能,所有的打油鼓舞蹈中,“禹步”步法都是一致的,在共同的宗教语境下,意味着其象征的情景及打油鼓在此场域中的功能属性。这一事象非常符合美国人类学家鲍曼提出的“特定民俗情景下的互动主体”的论断,鲍曼认为:“我所说的表演,是一种沟通的模型,一种说话的方式,和一种讲述人对听众的责任感的假设的本质,他为此而展现个人的沟通技能,通过各种沟通的信息提高自己的威望;而他的这些行为的含义,无疑都高于和大于故事文本的意义。”[14]显然,打油鼓首先是一种特定的行为主体,作为一种表演艺术,它既承载着地方民俗艺术形式,同时也承载了地方宗教文化,可以说是一种情景化的人际交流。其二,打油鼓的表述语境,同时也是地方民俗文化信息的传达和传播行为。因为语境不仅仅是演绎内容的传达,同时也是通过打油鼓的演述过程,附带传达民俗文化符号及社会信息。

打油鼓反映了古代湘潭地区先民发明创造的实际情况,从舞蹈表述的语境上看,像油鼓一样,人类最初创造社会生产生活领域的用具都是运用主观上的聪明智慧,细心观察自然现象而受到启发的结果。古代巫师每逢举行大型祭祀仪式,都以鼓乐为神器,庄严肃穆,仪式中表演的《巫舞》就是社会文化发展的真实写照,是几千年来古老文化的积淀。从打油鼓表演过程可看出,打油鼓的表述语境记载了巫教的泛灵信仰,湘潭打油鼓内容涉猎到了许多古代神话,出现“雷公”“电母”等神灵形象,这是我们祖先对大自然发生的奇异现象,无法以科学知识加以解释,就相信世上万物皆有灵性而祭祀之。于是打油鼓中就出现了对雷、电等神灵的崇拜,甚至河水岩石都成为祭拜的对象。通过演绎,打油鼓艺人与观众进行了交际互动,在交际的过程中展示表演者的角色权威。

三、打油鼓在民间祭祀中的视觉传达

打油鼓是湘潭及湘中地区最具代表性的一种民间宗教艺术,由于所处的特定人文环境和地域环境,加之战争与自然灾害的影响,湘潭地区盛行巫教,人们信巫崇鬼的习俗可以追溯到人类的远古时期。历史上楚地巫风文化盛行,唐宋以后在封建王朝“王化”政策的作用下,中原文化大量融入,由此导致了巫傩文化与中原大传统文化(道、儒、佛)的相互交融,湘潭因受“王化”文化影响较少,是一种具有鲜明的祖源特色、地域特色的原始民间宗教文化。湘潭打油鼓源于古代巫风,不仅只是对当地巫风传承情况进行调查研究与考证,而更重要的是从打油鼓的舞姿舞具和装饰等方面,探究它与古代巫风的“血缘”关系。资料显示,湘潭打油鼓,自明清以来就有两人对击的,尽管与传统的打法有些相异,始终未失“交鼓”传统。湘潭的打油鼓,不仅以鼓为道具,且以鼓为核心,联系其舞姿,鼓在舞蹈中占有重要地位。这一现象绝非偶然巧合,恰好进一步证实打油鼓与古代巫舞是一脉相承的。打油鼓有非常丰富的艺术表现力,湘潭的打油鼓舞蹈粗犷,鼓声节奏明快,铿锵有力,给人以威武猛烈之感。

打油鼓前,表演者需将诸多三角旗系在长约五米的竹杠上,三角旗长一尺二寸左右,宽约一尺四寸,用青、蓝、黄色布制成,其边成锯形。道具还有斧錾及宝镜,它们只是象征性的道具,无特殊要求。

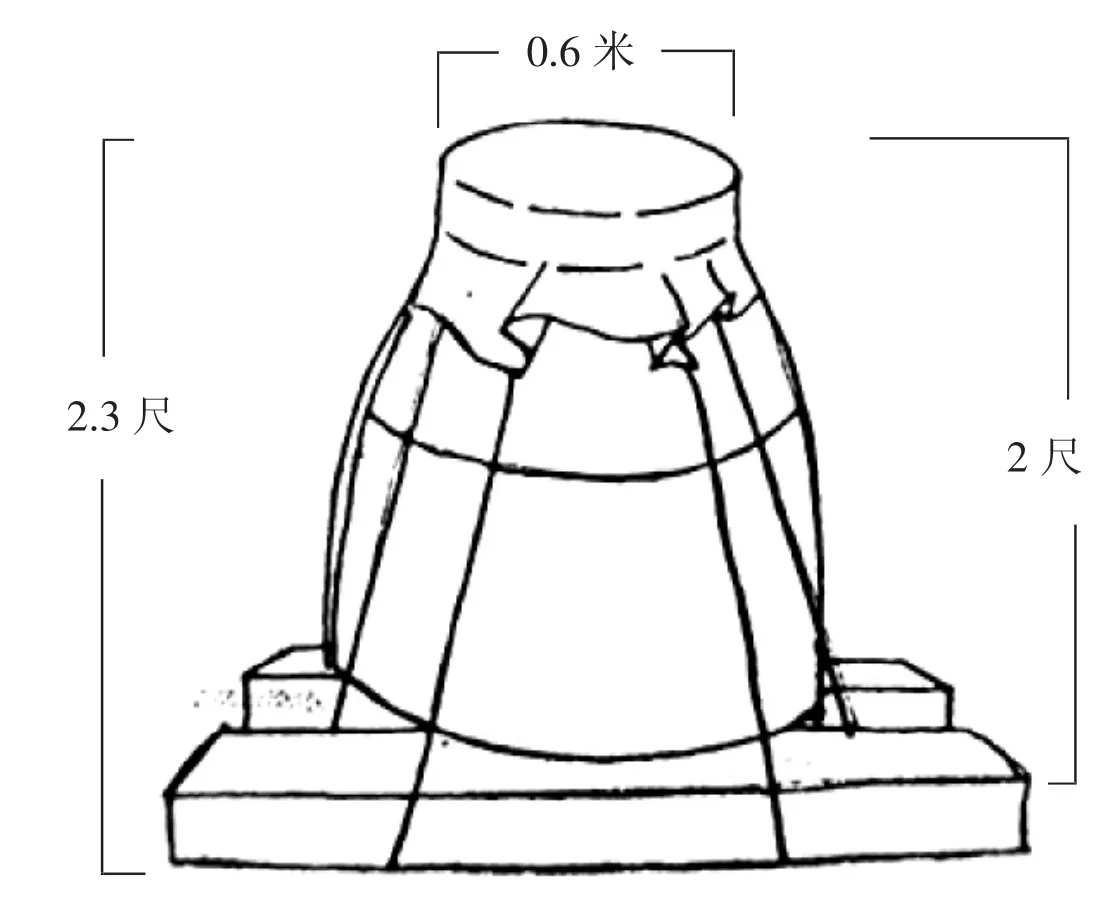

油鼓最早就是人们装油的器皿,后来发展成为人们祭祀神灵的一种道具。油鼓一般是用木制成,制作时需选用优质的杨木或者桐木,杨木、椿木是做鼓的最好材料。木工首先用笔绘出油鼓的图形,成圆桶状,像斗形,上小下大,高约二尺,上端用牛皮蒙鼓面,直径约十五厘米左右。下端用方木制成Ⅱ字形底架,将鼓身捆紧,祭祀的鼓身与鼓面分别刻画有斧、肩和豹形状图等花纹。油鼓没有严格的尺寸、规格,只要便于打击即可。演奏时,需要鼓棒敲击,鼓棒一般为木质,长一尺,直径约一寸。演奏者穿的服饰没有严格的要求,根据实际情况而定,有时穿便服,有时穿戏曲服装,甚至上身裸体或仅穿一件汗衫。只是在扮演“雷公”“电母”的时候,需要穿特做的服饰,而且需要稍加修饰或化装。

每逢城隍庙祭祀,巫师采用打油鼓降神收瘟摄毒,舞蹈时脚踏“七星步”,而且还用烧“油火”的方式驱除魔鬼。对于击鼓舞者的服饰及鼓身和鼓面所刻画的斧和盾及形状图,均是“巫官文化”的遗留。表演打油鼓,击鼓舞者袒胸露腹,与鼓身上刻画的斧和盾连贯起来,形成一幅“刑天舞干戚”的画卷。打油鼓出现的“雷公”“电母”则是对祭祀神灵的宣扬。

图3 油鼓制作尺寸图(钱继明提供)

2015年农历五月二十八日早上八点,笔者和湘潭市油鼓民俗艺术研究中心负责人钱继明从九华开发区赶到岳塘区东坪镇,专门去万福寺考察打油鼓,赶到时打油鼓仪式还未开始,主持人正在布置神案。湘潭东坪镇的万福寺是一座清代嘉庆年间修建的庙宇,至今保存完好。2013年,东坪镇居民自发筹资重建了万福寺主殿,使之成为周边居民表达传统宗教信仰的一个公共空间,只要有祭祀仪式和民间集会,都在这里举行。经过石板路,走进万福寺大堂,祭坛就设在神位的中央,待祭祀仪式开始及表演打油鼓时,在庙宇中堂扎台演出,或就择一阔地表演油鼓舞蹈。东坪镇万福寺的前坪比较宽敞,两边均为空地,大堂为单进的三间堂,砖木结构,坐东朝西;寺庙内有四根圆柱,神案与香案设在正堂两根圆柱之间,安台宽约四米,高约一米五,分高中低三祭坛,油鼓由朱漆饰面,勾大红色底。在万福寺大堂上,正面树有太上老君和观音娘娘神像,两旁分别树立有五岳诸神、五方将军、钟馗、盘王、二郎神、雷震子及诸多小鬼,狮子头一对、龙首一对。

举行祭祀仪式前,主持人与艺人们必须先将寺庙里的神像打扫干净,在寺庙大堂顶部的横梁上,张挂着剪纸吊飞和纸旗,四根柱子上张贴着楹联,祭祀神灵像分别设在神案两旁。必要时须把神像抬下神案,用鸡毛刷或干抹布除去灰尘,然后再将神像披红挂彩。主持人在神案前点上两盏长明灯和一对红蜡烛,案台上摆着用于供奉的猪头、猪肉、杂粮、水果及五供等。大堂的两边插上用青、蓝、黄色布制成三角旗,旗长约一尺二寸,宽约一尺四寸,三角旗的旗边做成锯形,紧紧捆绑在五米长的竹杠上。还需准备一些斧錾和宝镜,它们只是象征性的道具,祭祀时没有具体的用途。更重要的是,人们会把一些事先准备好的油桶拿出来,放在祭祀场所的两旁。

游行时,人们用火铳、流星开道。此时鞭炮声、火炮声冲天,人群沸腾,一支浩荡的游行队伍踩着高跷、舞着狮子,敲锣打鼓,合着乐队,缓缓地在镇子上穿街走巷。主持人走在游行队伍的前面,有的用黄布围绕额头,有的戴着罗皮帽,在游行人群的簇拥下,抖擞地走着“七星步”。游行队伍中有前后两人抬着油鼓,不断摇晃,在一群艺人的簇拥下,一人打着油鼓,而且不停地大声念道:“摧路摧上,坡路坡上,击鼓请众神,驱魔在路上”等祭祀咒语。游行队伍绕回到万福寺前平场,艺人们将一些蒙上牛皮的油桶抬出,分别排列在神案的两旁,一边八面鼓,十六人各持一面。主持人(巫师)首先吆喝一声“起鼓”。此时,十六面鼓一起敲响。主持人转身,面朝神像,在神案前取下令牌,口中念道:“金木水火土,一二三四五,奉玉皇嘞令,擂下一通鼓。”然后巫师点燃“油火”,将桶内桐油烧起,以来驱除鬼怪。在祭祀的重要环节,巫师少不了念咒、画符。符咒巫术,是打油鼓祭祀必不可少的内容环节。

图4 万福寺前打油鼓迎神图(钱继明提供)

打油鼓符咒五花八门,名目繁多,主要有咒、符、诀、讳,手诀有“按”“勾”“伸”“屈”“拧”“旋”“翻”等。手诀内容有天兵天将诀、祖先神灵诀、奇珍异兽诀、生产生活诀、战争武器诀等。这种手诀是巫师表达情感的手语,同时又是油鼓舞蹈的基本动作。

一通鼓后,巫师在神案前为历代祖谱灵位烧香,并向祖师神像作揖参拜后,口念“请师诀”,唱道:

令牌呀响呀,鬼神呀惊呀;

老君像前呀拜一个呀哈嚯嘿,

王母殿内呀仔燕燕鸡呀,啊啊呵嘿。

早呀不早来一个呀迟,迟不迟呀,

再不开坛请祖神,等呀几约啊时,

早不早来一个呀迟,迟不迟呀,

再不开坛发呀,等呀几约啊何时。

吟诵念完“请师诀”后,开始洒神水,巫师口念咒语道:

正月雷神动惊至,二月惊至动雷神;

三月雷公狠狠打,四月雨水落纷纷;

五月龙船乘下水,测看河水真不真。

在无数次烦琐的祭祀仪式程式中,巫师要对不同神灵念诵不同的经文,还要配置不同的符像,用油鼓打击出不同的节奏曲目。像这种打油鼓祭祀繁者多达二十余堂科目,而且遵循着“设案—开坛—闭坛”即内容上的“请神—祈神—送神”这一模式,与之相应的仪式规程、祭品符条、巫术行为等,都有自己的独特法则和讲究。在整个祭祀过程中,时间节点、场域空间、神灵类别、咒语符、鼓乐演绎、经文吟唱等各个环节,构成了人们视觉表象的重要媒介。巫师表演打油鼓,是通过油鼓声响来营造一种肃穆的氛围,目的是把观众吸引到自己的演绎当中,其期望的境界则是要把油鼓与祭祀融为一体,以达到最好的演绎效果。一般在打油鼓祭祀仪式的最后,巫师还要率领众艺人敲着油鼓走遍大街小巷,称之为“清宅”,目的就是清除一切瘟疫病痛和邪恶。

四、打油鼓的当代传承

打油鼓作为一种民间艺术形式,它是民间宗教艺术文化中最具代表性的舞蹈类型,也是南方汉族民间舞蹈的典型代表。不仅在湖南湘潭地区,乃至整个湘中地区都备受推崇。打油鼓宗教性质浓郁,旧时主要于农历五月二十八日祭祀城隍菩萨时,在“出案”前“巡案”后举行。千百年来,人们选用“油鼓”作为道具并不是偶然的,而是人们在生产生活实践中长期使用的各种物品或一些宗教仪式、农祭活动中等使用的物品,在休闲之余,随手拈来用以舞之,再经过历史的衍化成为现今人们在各种民间舞蹈时专用的舞蹈道具。油鼓是人的创造,并非是自然环境直接赋予的,而是自然为人类文化的创造通过的物质材料。“为此它也是各民族特定的生产方式、生活习惯、地理环境、民族审美等在民间舞蹈中的反映,是其地域环境和民族风格的标志。道具作为运动人体的延伸,从根本上说,是要达到延伸运动人体的‘表现力’。所以,‘舞器’文化是中国传统文化的一个显著特征,中国的‘巫’字,就包含着道具舞蹈的文化信息。”[15]虽然寺庙是打油鼓活动设定的神圣空间,同时也是依附于群众的神灵信仰而建立,但其民间信仰中的场域类型、空间层次、空间方位等均有所差异。就打油鼓而言,艺人既是表演者同时又是创作者,由于表演场域的作用,艺人成了同一个行为主体。在一定的场域中,打油鼓一般由巫师和艺人表演,与其他鼓乐不同的是,打油鼓表演不需其他乐器帮忙,但在表演形式上还是有“请神”“迎神”“娱神”“送神”等主要环节。从城隍庙内设神案供奉的神灵来看,位于神台正中的是太上老君。另外,他们还将当地传说中的祖先、英雄等作为地方土俗神,排列在主神的左右,礼加膜拜。从打油鼓祭祀的发展历史来看,据说,“打油鼓”原本就叫“油鼓祭祀”,是湘中地区对氏族祖先的追祀,通过“打油鼓”举行繁杂的祭祀仪式,表演一些反映远古社会生活的及其原始的歌乐鼓舞。后来,简化了仪式,只保留在城隍庙敬祖、老君庙会、赛龙舟以及祭孔等一些活动之中。这种祭祀活动,形式虽然较为简朴,但是风味极为久远,属于古代人们社祭活动的遗俗。

打油鼓的表演场域,也就是打油鼓祭祀活动得以完成的民俗场景,它包含了打油鼓活动的人员构成、祭祀仪式的场面、油鼓等道具布局、程式规则习惯、制度等。请巫师来举行祭祀仪式,“巫师”对一个村子和地方来说是一件很大的事情,只要听到消息后,全村及该镇上的人从方圆几十里地外特地赶来参加活动。一般镇上或村里的庙宇是人们祭祀的神圣空间,这里的人们普遍信奉道教、佛教并杂糅一些其他民间信仰,在法事中,巫师一边打着油鼓舞蹈,另一巫师持着贡香祭祀。祭祀神案前摆着诸如米、肉、水果等各种贡品,以取悦于神灵。按照当地的传统习俗,打油鼓活动前需请本地一些德高望重的名士参加,他们围坐在场地的周围,观众的数量是根据场地的大小而定。20世纪50年代以后,虽然打油鼓祭祀仪式空间场域主要限定在寺庙,但寺庙所在村寨里的不同平场空间,以及道路、田埂、围坝等公共空间也形成一个共同的活动场所,具有互动的场域关联性。由于历史的演进,人们在赛龙舟等活动中也运用了油鼓舞蹈,使其场域和功能属性发生了变化。

一直以来,打油鼓活动是具有强烈的祭祀仪式功能的,因为油鼓舞蹈的每一组动作几乎都对应着祭祀仪式的程式和功能。同时寺庙也成了人们举行油鼓祭祀仪式的神圣空间,它依附着人们的信仰而建构,这种仪式场域与人们民俗生活联系非常紧密。“巡按”油鼓祭祀派第六代传人钱继明告诉笔者,湘潭雨湖区、岳塘区、昭山易家湾及湘乡等地的打油鼓,其方法、动作都是一致的,祭祀的神灵与常规的程式也是相同的。只有在划龙舟或节日庆典中,打油鼓不具备实际意义,油鼓仅仅作为一种娱乐道具,在表演中,动作结构及弧度的变化,意味着其象征的情景及油鼓在此场域中的功能、意义发生了改变。在一些隆重的节日、节庆活动中,打油鼓功能意义与其在祭祀仪式中的完全不同,就算是同一祭祀仪式,同一物并不是仅仅只有一个意义,而是涵盖了诸多意义的本质。钱继明于2016年编导了《潭州油鼓》,获得了湖南省“欢乐潇湘”主体创作活动二等奖,据钱继明介绍,他最初的想法是要达到展示湘潭民俗文化的目的,至于后来加入了油鼓的元素,是因为把代表当地宗教祭祀仪式的舞蹈植入民俗生活展示过程中,可以使油鼓舞蹈在展示过程中满足人们的视角要求,还能在隆隆的鼓声中增加观众听觉感受。笔者认为,由于民间舞蹈功能发生了变化,同时自己也慢慢地变异着自身原有的诸多特点,逐渐地向表演性与自娱性方面发展。由于场域的变更,打油鼓舞蹈则是以自娱性民间舞蹈为基础,经过整理与加工、提炼,使其更具表演性、可观性和艺术性。在原始民间舞蹈中那种传统祭祀仪式上使用的功能性民间舞蹈,正随着社会的发展,逐渐失去原有的属性,向着表演性和娱乐性演进。

五、结语

打油鼓不仅是一部精彩的宗教祭祀舞蹈,一种艺术化的风俗,蕴含着丰富的历史内容与宗教价值,同时还承载了大量的文化信息。打油鼓的意义是由表演、语境、主体、场域及舞蹈本身的形态特征共同决定的,而且它在这些因素之间的相互影响中生成,并表现为特定的审美指向。打油鼓虽然带有浓郁的宗教色彩,但从表现形式和表现内容来看,却远远超出了祈神的宗教祭祀与巫术行为,而是一幅完整的民众现实生活与宗教信仰相互融合的画卷。笔者认为,丰富的民俗活动与民俗信仰,恰恰是打油鼓舞蹈得以生存和发展的土壤,油鼓是界定这种宗教艺术的首要特征,它与一般鼓舞的区别是在于它是神灵的象征和载体。它一方面是传统的延续形式,另一方面则是传统向现代风格的融入,它是文化传统、族群记忆、地方性知识等得以积淀、传承、重构的脉络。

注释

①巡按原是指敬神祭祀的一种度职科仪,在祭祀这天,人们将城隍菩萨抬下神案,扫污除垢,披红挂彩,称为“出案”。这里指的是城隍菩萨按时施舍恩惠,降福于民间。

②钱继明,湖南湘潭人,湖南省新世纪121人才及湘潭市文化名人。主要作品有群舞《袁隆平的梦》(获全国第七届舞蹈比赛文华优秀节目创作奖);群舞《山的语言》(获全国第十届群星舞蹈比赛群星奖);舞蹈诗《盘王之女》(获湖南首届艺术节金奖编剧编导奖和八个单项奖)。