“预备拍”指挥教学实践分析

——以俄罗斯指挥教育家伊利亚·穆辛的理论为指导

2019-02-07周进

周 进

引 言

俄国著名指挥教育家伊利亚·穆辛(Ⅰlya Musin,1903—1999),是圣彼得堡指挥学派的创始人。穆辛在俄罗斯圣彼得堡音乐学院执教将近六十年,其间他发展了一套完整有效的指挥教学理论,他的指挥理论著作《指挥技术》③ILia Musin,The Techniques of Orchestral Conducting,translated by Oleg Proskurnya,;The Edwin Mellen Press,2014.主要探讨了指挥家如何用手势动作等肢体语言准确地向乐队演奏员传达音乐的各种情感,以及指挥动作如何与音乐建立内在的联系。他培养出了一批世界有名的指挥家,如尤里·泰米卡诺夫(1938—,圣彼得堡爱乐乐团音乐总监)、瓦列里·捷季耶夫(1953—,圣彼得堡马林斯基剧院院长、首席指挥)、谢米尔·比奇科夫(1952—,科隆交响乐团首席指挥、捷克爱乐乐团艺术总监)、鲁道夫·巴沙尔(1924—2010,已故著名俄罗斯中提琴演奏家、伯恩茅斯交响乐团指挥)等。

“预备拍”是指挥技术的基础和精髓。指挥在完成案头作业后,面对合唱队、室内乐团、大型乐队时,如何开始乐曲的第一个音符是至关重要的。在指挥家抬手的瞬间,指挥便发出了一系列信息,如速度、力度、节拍涵量、演奏方式等,同时还包涵了音乐的精神气质和思想内容,这是一个由指挥传达到演奏员(演唱者)中,通过反馈进行实时调整的不间断的过程。

在当今的指挥教学理论中,关于指挥预备拍的研究著作有很多,大概分为两种类型:简单的原理分析和实用性的练习谱例说明。例如著名的美国指挥教材之一,伊丽莎白·格林和马克·吉布森的著作《The Modern Conductor》第七版中关于指挥预备拍的论述只有两页。另外较为详细的有马克斯·鲁道夫《The Grammar of Conducting》第三版中关于指挥预备拍的论述,有谱例,有说明,但篇幅也只有十页左右。而穆辛的《指挥技术》中关于预备拍的论述则有两百多页,涵盖了几乎所有和预备拍相关的内容,由此可见,预备拍在穆辛指挥理论中的重要地位。同时,贯穿在指挥教学过程中的“预备拍”也是一个困难且重要的环节,因此,本文以穆辛的《指挥技术·预备拍》为理论指导,以美国作曲家阿伦·科普兰(1900—1990)《阿帕拉契亚山区的春天》④Aaron Copland,“Appalachian Spring Suite”(Ballet for Martha)Suite for 13 instruments full score,published by Boosey&Hawkes,Inc.2012.的指挥教学实践为依据,全文谱例选自同一首作品,从初始性预备拍、过程性预备拍、强调性预备拍三个方面来解析不同预备拍的应用,有助于解决指挥教学实践中有关“预备拍”的一系列问题。

一、初始性预备拍的教学实践

初始性预备拍(Ⅰnitial Preparatory Upbeat):即音乐最开始的预示,强调乐曲第一个拍节的内容。初始性预备拍包括两种类型:

(一)完整小节(Complete Measure)的预备拍

完整小节(Complete Measure)的预备拍,即乐曲从拍子结构的强拍上启动;包括速度、力度、演奏法等因素的准备过程。

1.速度的预备

对于乐曲的速度提示,预备拍具有重要的作用。指挥必须精确、自信地预示速度,即“预示的预示”,⑤曹通一:《合唱指挥》,上海:上海交通大学出版社2015年版,第13页。提前在心里预感将要发音的声部。可以用指挥钢琴弹奏以下谱例,进行不同速度的预备训练起拍。

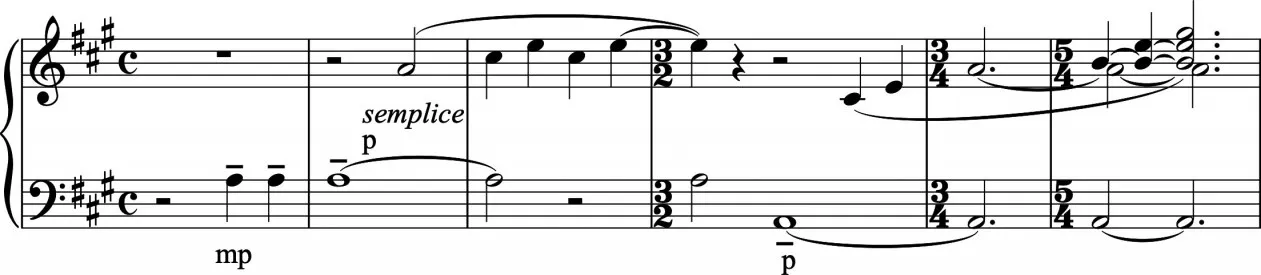

(1)快速预备(见谱1)

谱1 第103-107小节

排练号11的力度很强,速度很快,Allegro,每个四分音符等于160,因此指挥的预备动作必须紧凑且有力,多用前臂的力量,手腕不能松,重音记号的预备带有一定的加速度和短暂停顿,能够帮助乐队发出清脆干净的声音。

(2)慢速预备(见谱2)

谱2 第177-182小节

排练号19的速度很慢而且声音很沉重,因此要求大臂和肩部动作的幅度较大,图示的线条较长,有利于弦乐的全弓演奏,并且能够拖住速度,使乐队发出饱满厚实的声音。

2.力度的预备

如何在预备拍中体现声音的力度,取决于动作的幅度和速度,以及肌肉的紧张度,过度的肌肉紧张会破坏音乐的弹性和表现力,在乐曲进行当中可能会有地方需要增加额外的肌肉力量来预示不同力度(见谱3)。

谱3 第1-6小节

乐曲的开始以弦乐组连顿弓的声部进入,随后的单簧管声部使用近乎“听不到的”吹奏法(Nient),描绘了山区清晨的宁静。因此指挥的预备动作必须使用小而且连贯的连击,在声部之间的转移过程中避免不必要的重音。

3.演奏法的预备

指挥需要对不同乐器的起声方式具备完全的了解,不同的演奏法造就了不同的色调(nuance),需要调动手部、大臂关节,以便更好地表达音乐的内涵(见谱4)。

谱4 第216-218小节

排练号23中长笛和单簧管交替的旋律呈现出了不同的演奏法,即断奏(staccato)和连奏(legato)。断奏的时候使用手腕的点击,富有弹性,连奏的时候使用手腕带动前臂的小幅度线条走动。因为这个段落的力度是mp,速度较快,而且“富有趣味性”。

(二)不完整小节(Incomplete Measure)的预备拍

不完整小节(Ⅰncomplete Measure)的预备拍,即乐曲从拍子结构内部的弱拍上发音。

这一种预备拍是在发音节拍之前的一个完整拍节上启动,然后在弱起节拍的正拍上击拍。常见的错误是弱拍起音,动作涵量的不确定性,相比完整小节的正拍起音难一些。穆辛认为:应在明确发音的刹那稍作停顿,而不是直接到新的下一拍。如果是不同的力度,指挥幅度也会不同(见谱5)。

谱5 第331-334小节

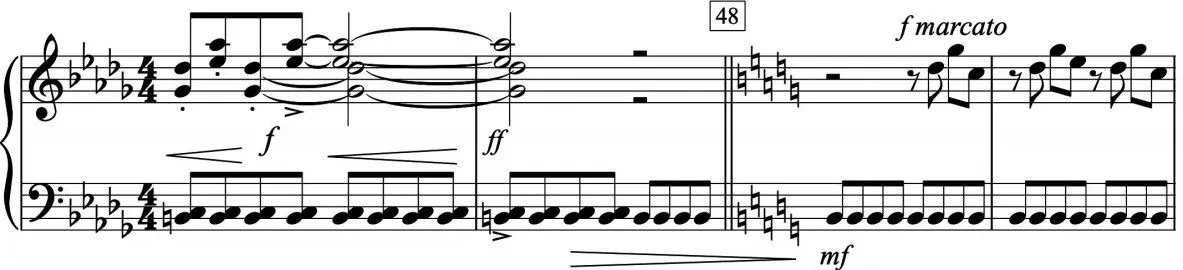

排练号37前面第331小节的第二拍重音(Sf)就需要在第一拍上停顿片刻,之后第332一小节第一拍的后半拍,和37号第333小节第三拍的后半拍是弱力度的预备拍,即弱力度的后半拍,分别需要在第一和第三拍的前一拍预备,带动手腕启动即可。由于是非连奏弓法,即离弦(off string)跳弓奏法,运用手腕点击的动作(见谱6)。

谱6 第419-422小节

排练号48第一小节第三拍的后半拍是强力度,需要较大的预备动作。前臂在第二拍的时候迅速向左移动,行程加长,并且在第三拍的正拍上结合手腕给出较重的点击,保证小提琴的顿奏弓法(marcato)的准确性和声音力量的饱满度。

二、过程性预备拍的教学实践

过程性预备拍(Ⅰntermediary Upbeat):即乐曲进行过程中的预示,强调后续节拍,以及前后节拍之间的连接运动。过程性预备拍的特点是:预备和反射都发生在同一个动作里,而且这个反射动作打断了前面音乐的连贯性,形成一个新的预备拍的起点。一般用于乐句呼吸、停顿、织体转换、力度和速度的突然转变等方面。过程性预备拍又可以分成三类:

(一)“自然垂落”

“自然垂落”,即图示垂落的时候没有加速度,具有“扬抑格”特点,多用于乐句的结尾,自然消失(见谱7)。

排练号67后的第三小节第一拍的F音是前面乐句结束的最后一个音,具有切分节奏的性质,谱面的强拍必须弱化,因此前面的第四拍指挥图示顺势垂落到第一拍,动作很小,没有重音。

(二)“加速落下”

“加速落下”,指挥的手从上而下自然垂落并带有惯性,反射是被动的,垂落加速予以补偿(见谱8)。

排练号35中速度和力度的突然变化具有“闯入性”,手臂在之前的渐慢中的第四拍自然抬起至头部,然后急速垂落伴有加速到底部的重音,随后有力地反射并且停留片刻,等第二拍重音出来的同时手腕轻轻反射,来预备紧随其后的突弱力度。

(三)“平面反弹”

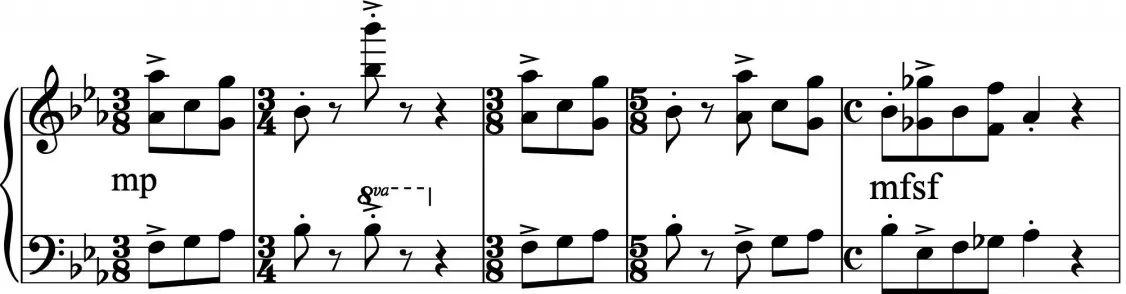

“平面反弹”,即指挥从静止的手位(平面)向上反弹,并迅速和垂落的动作汇合,具有“点前”发音的性质,适合“抑扬格”乐句(见谱9)。

谱7 第621-626小节

谱8 第315-319小节

谱9 第320-324小节

第321小节的四三拍的第三拍休止不需要指挥出来,而是停在第二拍的重音上,在第三拍到来的时候直接在停止的平面上启动并加速反弹,形成下一小节八三拍的预备。最后再回到四拍子的时候,第一拍后半拍还有一个节拍紧缩的过程(重音提前了一个半拍),要求指挥的第一拍点击后瞬间反弹突出后半拍的重音。因此整个动作非常紧凑流畅,突出了两拍和三拍律动的不稳定性。类似的地方还有排练号42、44处等。

三、强调性预备拍的教学实践

强调性预备拍(Emphasized Upbeat),即当音乐进行中的力度、和声、节奏律动、配器色彩和乐句走向等因素发生变化的时候预备动作需要及时调节,相应改变预备的涵量。

(一)重音记号和强调性预备拍

在乐曲进行过程中,新的因素预备比发音的片刻更加重要,只有这样才能很好地带领乐队声部进入和准确演奏。同时,要把“重音记号”与“强调性预备拍”区别开来(见谱10)。

在排练号9是两个主题的综合再现,即弦乐演奏的引子主题和管乐演奏的快板主题交相辉映,两个主题产生的旋律重音交错,但主要的旋律层还是弦乐二分音符为主的引子主题,因此需要强调每个音由于换弓而产生的重音,具有很强的切分音效果。特别是过小节连线音上指挥的拍点需要强调性预备拍,同时兼顾木管和钢琴演奏八分音符为主的快板主题的自然强拍重音。指挥的动作不要大于强调性预备拍,二者要有区别。

在音乐进行过程中出现的新的因素,例如新的声部引入,或者速度、力度、节拍的突然变化等,需要双手作额外的预示动作。其中,有“显性”预示动作和“隐性”预示动作之分(见谱11)。

谱10 第80-84小节

谱11 第136-139小节

排练号14由两个主题的并置构成,和排练号9的强调性预备不一样,这里长笛的旋律占主导地位,弦乐的旋律成为背景,力度很弱,因此指挥只需要给一定的呼吸提示即可,属于“隐性”的预示,不会破坏原有旋律的流畅性,可以用一点肘部的抬起动作,表示弦乐的切分节奏,不影响手腕和前臂的运动方向。

排练号40开始是“Hemiola”的节奏型,即强拍的重音转移,需要指挥在每一个重音前加速度提前预备(见谱12)。

谱12 第357-360小节

排练号41突然转换节拍,由前面暗示的小三拍子(重音间的拍子数量为三拍子)转换为倍数的大三拍子,因此需要大的动作预示,行程加长,指挥动作要连贯,属于“显性”的预示(见谱13)。

谱13 第365-367小节

(二)突强记号的预备拍

很多作品里有突强的片段(subito forte)需要指挥强调,但同时又不能破坏突强前面较弱的力度范围。由此就导致指挥容易在强力度前夸大预备手势,造成乐队以为要渐强(crescendo)的误解(见谱14)。

谱14 第72-75小节

排练号8之前的力度是mf,弦乐的弓法是轻巧的跳弓,在这里突然转到音响强烈的重顿弓(marcato)。指挥在排练号8前一小节的第三拍上停止,紧接着在第四拍上启动预备拍。这个动作不会影响到乐队的弱力度音响,并直接作用到排练号8的强力度(f)中。所有这些效果不仅仅是靠手势的力度,动作幅度的夸张,而是靠指挥清晰敏感的情感预示和主观意识。

结 语

“预备拍”是指挥技术中的核心内容,“预备拍”涵量的多少和尺寸的把握是指挥家更好地和乐队、合唱队进行交流的前提。通过教学实践,我们逐步了解到三类预备拍的不同特质:“初始性预备拍”具有静态的准备特征,而“过程性预备拍”和“强调性预备拍”则具有动态的准备特征,这也是学生们最不容易掌握的技术。教师要耐心引导学生针对具体的演奏标记和演奏法进行恰当的指挥预示,同时结合音乐的上下文,对顺利“引入”预备拍,“退出”预备拍以及进入下一个新的预备过程进行不间断地循环分析。此外,受力度、速度、和声的变化,节拍律动,以及乐队织体改变等因素的影响,预备拍的涵量和运动方向也需要及时调整。同时要强调乐曲中瞬间动作的清晰度,和乐曲的纵向音响层次和横向结构之间动作的对比度。正如美国著名小提琴教育家加拉米安(Ⅰvan Alexander Galamian 1903—1981)的教学理念:每一个学生都是有个性的个体,因此在教学中必定要以遵循“自然性”为指导原则;即“个性化培养”,不能强制要求学生违背个人手臂运动的自然特性,传授学生“预备拍”的各项原则,启发学生的自主的肢体动作形态,不求“千人一面”。另外,所有这些对“预备拍”的实践分析,最终都需要靠大脑的控制力才能准确迅速地调动手臂各部分肌肉的积极性,即“头脑指挥和肌肉反应”。⑥[美]伊凡·加拉米安:《小提琴演奏和教学的原则》,张世祥译,北京:人民音乐出版社2012年版,第3页。而不是照本宣科,机械模仿,从而使指挥的预备拍动作真正成为表达音乐的强有力的工具和指挥意志的延伸,帮助学生能够更加准确地表达总谱的织体结构和思想内容。笔者认为穆辛关于三种预备拍的分类对日常的指挥教学实践具有重大的意义,他的指挥著作《指挥技术》是他几十年指挥教学生涯中宝贵的理论财富,对它进行深入研究必将会对我国音乐院校的的指挥教育事业起到一定的推动作用。