论微分音与传统音乐语汇的结合

——对帕维尔·米凯顿作品中音高材料的分析

2019-02-07代博

代 博

序 言

在当代音乐创作中,微分音无疑是个非常重要的元素。但对绝大多数作曲家而言,这是一种完全脱离传统调性音乐语汇的材料,甚至可以这样说,使用微分音恰恰是为了回避传统调性语言的束缚。但进入21世纪之后,在后现代主义思潮的影响下,一些在现代主义者看来无法兼容的元素开始被作曲家们在作品中渐渐加以融合,并使音乐产生新的语汇,得到新的听觉感受。帕维尔·米凯顿对微分音的使用,便是这样一个很好的例子。他在音乐中始终没有放弃传统调性语言的作用,且经常引用一些巴洛克以降的早期音乐元素。与此同时,他用包括微分音在内的多种手段对之加以解构、重组,本文就将以他的作品中微分音与调性语汇的结合为切入点,对其作品加以分析。

有关帕维尔·米凯顿的音乐创作和特点,克里斯托弗·巴库列夫斯基的《波兰音乐史》第七卷①Krzysztof Baculewski:THE HISTORY OF MUSIC IN POLAND vol.VII—THE CONTEMPORARY ERA Part 2:1975-2000,Sutkowski Edition Warsaw 2012。、阿德里安·托马斯的《席曼诺夫斯基之后的波兰音乐》,②Adrian Thomas:Polish Music since Szymanowski(Music in the Twentieth Century),Cambridge University Press;Reissue edition February 1,2008。以及马切伊·戈拉布的《20世纪音乐的现代性》,③Maciej Golab:Musical Modernism in the Twentieth Century,Peter Lang GmbH,Internationaler Verlag der Wissenschaften;1 edition April 22,2015。这三部著作中均有所论述和提及。但这些著作主要强调其音乐多层性的叙事特点和超传统主义风格的手法,并未对这些音乐中的微分音技法进行论述。近年来,玛尔塔·舒卡的论文《米凯顿的音乐在拼贴、解构和伟大叙事之间》中,首次将帕维尔·米凯顿的超传统主义风格,以及他对微分音的运用综合进行了讨论。

2016年5月4日,波兰格但斯克莫纽什科音乐学院的波琳娜·萨迪沃在波兰克拉科夫音乐学院学术大会上发表了《帕维尔·米凯顿的微分音音乐》④Paulina Sadło:Microtonal Music of Pawel Mykietyn,4.05.2016.nad Ogól-nopolską Konferencją Naukową http://meakultura.pl/publikacje/muzyka-mikrotonowa-pawla-mykietyna-1517>一文,这是仅有的一篇有关米凯顿微分音运用的专题文章,由波兰语写成且仅对其作品中微分音使用作了概括性的论述,其影响力有限。本文力图在其基础上对作曲家在微分音与传统和声语汇的结合上做更详尽的论述。

一、微分音使用的缘起、历史与现状

微分音(microtone),或微分音程,通常是指某一音程距离小于十二平均律中的半音。用律学上的音分值来表述,即两音之间的距离小于100音分。从其产生的原因和使用的方式而言,又可将其分为三类。

一是在一个八度内,将音与音之间的距离依频率比值等分为若干份。等分数量超过12的律制均会产生微分音。如历史上产生过的十九平均律,三十一平均律,五十三平均律等。也曾有理论家倡导过一些其它的平均律,如布索尼在其《新音乐美学概要》中曾提出的十八平均律。但这一律制从未得到任何实践。

其二,是由于不同的计算方法产生的不同律制之间产生的音差,而形成的微分音。

其三,是在十二平均律的基础上,将十二平均律的半音再次等分所产生的四分之一音、六分之一音、八分之一音等。这其中,又以四分之一音在创作实践中运用最多。甚至有人称之为二十四音音律或四分音体系。

在西方音乐史上,早在古希腊时期,就有关于微分音的使用和记载。⑤于润洋:《西方音乐通史》,上海:上海音乐出版社2003年版,第6页。16、17世纪作曲家尼古拉·维森蒂诺(Nicola Vicentino)和蒙特威尔第⑥于润洋:《西方音乐通史》,第97页。也对微分音的使用进行了尝试。但真正对微分音的大量运用还是在20世纪。

20世纪上半叶,有一些作曲家执着地将精力大量投入微分音音乐的创作。其中著名的有捷克作曲家阿洛依斯·哈巴(Alois Hába),法籍俄罗斯作曲家亿万·维希涅格拉德斯基(Ⅰvan Wyschnegradsky),墨西哥作曲家胡里安·卡里略(Julian Carrillo)等。其中,卡里略创作了为多件微分音乐器写的小协奏曲,该作在1927年曾由斯托科夫斯基指挥灌录。维希涅格拉德斯基则创作了为两架相差四分音定音的钢琴而作的《二十四首前奏曲》,算是对斯科里亚宾的和声语言在微分音上的尝试。而这条道路上走得最远的则属哈巴,他不仅在作品中使用包括四分音、五分音、六分音、八分音、十二分音等各类微分音,还用这样的方法创作歌剧《母亲》。尽管以上作品均创作于20世纪上半叶,但至今完全用微分音创作和演出大型作品,依然会对演奏者带来诸多困难。因此,在二战后,虽然大量的作曲家都在作品中使用过微分音,但他们大多将微分音视为十二平均律体系的一种拓展应用,即音高层面的一种染色方式,而非将其成体系地应用于整部作品。

如今,作曲家们使用微分音的情况,依据不同的目的和效果可以简单地分为三类。

其一,对非欧洲音乐语言的暗示和引用。如印度音乐中的斯鲁蒂斯(srutis),就非常接近西方音乐中的四分音。因其是将一个八度等分成22份(四分音是将一个八度等分为24份)。而在阿拉伯音乐和中国传统音乐中,由于不同律制的使用也产生了大量在十二平均律体系中被视为微分音的音。即使在欧洲,作曲家们在对民间音乐收集的过程中也认为,十二平均律无法准确地记录民歌的旋律。早在巴托克和柯达依收集匈牙利民歌的时候,就产生了这样的问题。因此,很多当代作曲家,通过对微分音的使用,以表明音乐作品与民间音乐或非欧洲音乐的联系,这其中著名的有希腊作曲家德米特里·特尔纳基斯,利盖蒂的《中提琴奏鸣曲》也是这一方面很典型的例子。

其二,是作为一种音响组织手段,而非从音高组织逻辑出发。这其中的代表,当属50、60年代在波兰兴起的音响主义(sonorism),及70年代末在法国兴起的频谱乐派(spectralism)⑦肖武雄:《频谱音乐的基本原理》,北京:文化艺术出版社2015年版,第35页。作曲家们。如潘德列茨基《致广岛死难者的挽歌》,在最后有一个长达30秒的由52件弦乐器用四分音的距离排列演奏的音块。在此,微分音在音高层面的意义,无法被任何人的听觉所识别,它仅仅作为形成这样一个音响的条件。由于频谱乐派的作曲家们将基音的质数与共振峰泛音作为自己创作的实点和材料的源泉,并且大量开发了谐音列中第十六谐音以上的各音。因此,微分音的出现成为必然。在单一谐音列中,最先出现的微分音,是在第二十和第二十一谐音之间。而在钢琴上,相邻两音的谐音列可以产生的最低微分音,是在A2的第七谐音和B2的第六谐音上。因此,在频谱乐派的作曲家音乐中,大量地出现了微分音的使用。但他们也大多作为音响材料组织的手段,而并非音高组织的结果。

其三,是将微分音看作半音化和声的一种染色和延伸,仅将其作为一种辅助手段在作品中加以使用。这样的先例,在20世纪可追溯到埃内斯特·布洛赫(Ernest Bloch)的钢琴五重奏、乔治·埃内斯库(George Enescu)的歌剧《俄狄浦斯王》,及巴托克《第二小提琴协奏曲》等战前作品。战后,包括鲁托斯瓦夫斯基、杰尼索夫、霍利格尔等作曲家继续在这条道路上不断探索,本文将论及的现象也主要集中于这一类情况。

二、帕维尔·米凯顿的音乐创作及其作品中微分音的运用

帕维尔·米凯顿(Paweł Mykietyn,1971—),是波兰当代最重要的作曲家之一,被认为是波兰中青年作曲家中的领军人物。1995年,由波兰电台委约的作品3 for 13即为13位演奏者而作的三个乐章,在巴黎联合国教科文组织国际作曲家论坛中首演并获得大奖,引起了音乐界的广泛关注。1996年,米凯顿受波兰电台委约作品Epifora/Epiphora为钢琴和音频磁带,在阿姆斯特丹联合国教科文组织第四届电声音乐国际作曲比赛中,获得年轻作曲家组一等奖。其后米凯顿的作品频繁在“华沙之秋”现代音乐节上演出,如1997年《钢琴协奏曲》,2000年《莎士比亚的十四行诗》等。

米凯顿在波兰现代音乐方面得到的重视是清晰可见的。2013年,波兰文化机构对鲁托斯瓦夫斯基100周年进行了世界范围的纪念活动,其展板系列里特意提到帕维尔·米凯顿的《第二交响曲》,并展出了此交响乐总谱的第1页,多篇文献也提到了鲁托斯瓦夫斯基对米凯顿的欣赏。1993年鲁托斯瓦夫斯基在作曲课程班见到米凯顿,立刻就发现了他的音乐才华,决定为他提供免费的私人授课,这之前鲁托斯瓦夫斯基从没有这么做过,可见他对米凯顿的重视。但是不幸的是,还未来得及上课,鲁托斯瓦夫斯基就去世了。

米凯顿创建了专门演出现代音乐的室内乐团“Nonstrom Ensemble”,并任单簧管演奏。乐团还包括钢琴,大提琴和长号。

自1996年以来,他为克日什托夫·瓦里科夫斯基(Krzysztof Warlikowski)的戏剧创作音乐。他还创作电影音乐:马里乌什·特列林斯基(Mariusz Treliński)的《利己主义》,玛乌戈热塔·舒莫夫斯卡(Małgorzata Szumowska)的《它》和耶日·斯科利莫夫斯基(Jerzy Skolimowski)的《必要的杀戮》(Essential Killing)等。2011年,帕维尔·米凯顿因在全世界范围内促进波兰艺术的推广获波兰国家文化杰出贡献的骑士十字勋章。2012年,他因《必要的杀戮》的电影音乐被授予法国SACEM大奖赛音乐奖。

帕维尔·米凯顿的早期作品受到超传统主义的影响。这一潮流,始于20世纪80年代。最初的代表人物是,帕维尔·席曼斯基(Paweł Szymański)。

当时,随着音响主义、整体序列主义、以及偶然音乐浪潮的褪去,人们对于巨大戏剧性以及紧张音响的兴趣也开始逐步减弱。在此时,席曼斯基的音乐开始给人一种全新的体验。他对传统的音乐语汇进行了一种解构式的处理,并将这些已经从原有的语义学范畴中抽离出来的语汇,放置在预设的结构中进行重新组合,产生了一种被他称为超传统主义(sur-conventionism)的风格。

在这种音乐中,人们能找到大量调性音乐的元素。如大小三和弦、各种七和弦、巴洛克式的装饰音与经过句,甚至不同历史时期的终止式。我们可以换一种方式理解这种所谓的超传统主义,即作曲家事先写作了一首传统的音乐(如一首巴洛克风格的萨拉班德),然后视这一原始文本为一个平面的线性系统,此后对它进行立体化地处理。也就是说,将原始文本拆分成若干小的元素,并作为不同的材料进行重新组合,并使用回声效果、微分音、滑音以及复杂的节奏等20世纪兴起的技法进行处理,使作品的宏观结构与微观结构间产生了一种微妙的关系。据席曼斯基称,这种创作手法的灵感源起于美术中的透视法。巴洛克时代的尼德兰画家约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer)的画作中,为了画面的立体感而对阴影部分所做的处理给了他启发。

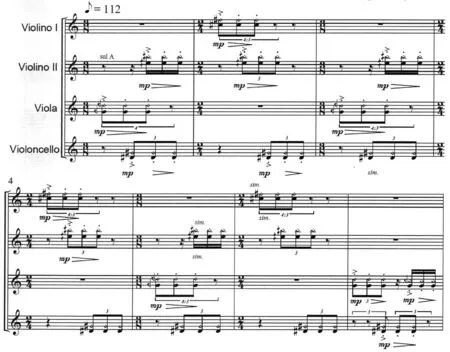

米凯顿的早期作品,可被看作超传统主义的一种延伸。但他的作品有着更加丰富的音响结构,也对其他风格有更多吸收,作品结构也更复杂。他的作品3 for 13,在1995年,一经问世即被评论家盛赞为波兰音乐在20世纪末最大的惊喜。他将一个三乐章的室内交响曲套用在传统的赋格结构中,这部作品无论是在音色的选择还是材料的安排方面,都较其前辈做得更加细致。更重要的是,米凯顿在将原有线性结构分解的过程中,加入了许多具有象征意味的因素;各材料之间的安排和音色布局,也在时间维度上,使整个作品显得很有层次,同时又不失一个室内交响曲所需要的戏剧性。

进入新世纪后,米凯顿已经不再满足于写作一个传统的原始文本后将其解构的创作手法,他开始在自己的作品中融入节拍转换、微分音,以及循环结构等元素,使他的作品在保留了超传统主义原有的解构主义特征,同时在音响上更为丰富,在文化语义上也更加多元。

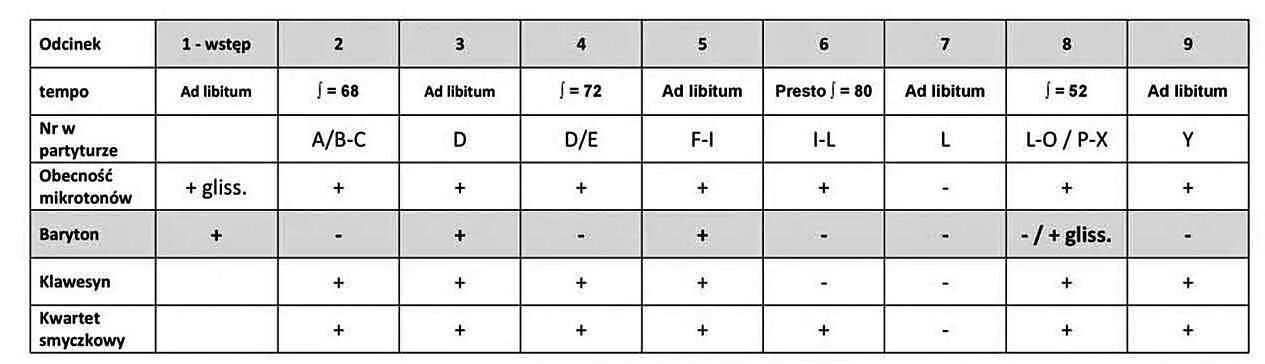

米凯顿有意识地大量使用微分音的第一部作品,创作于2004年,是为男中音、羽管键琴和弦乐四重奏所作的Ładnienie。歌词文本来源于马尔钦·斯维特利茨基的诗歌。在这部作品中,米凯顿将羽管键琴的两排键盘调成相差四分之一音的音高,使得整台羽管键琴成为了一个二十四音音律的乐器。而在弦乐四重奏中,第二小提琴和大提琴也采用了比另外两件乐器低四分之一的定弦。这种将乐器分组置于不同的四分音音差律的做法,早在维希涅格拉德斯基的《二十四首前奏曲》和利盖蒂的为弦乐队的《分叉》中就有实践。但米凯顿在此结合了鲁托斯瓦夫斯基式的音乐结构,将作品按段落分隔成偶然音乐的散板部分和按节奏节拍演奏的部分。作曲家通过对微分音的使用,暗示出这样的自由速度与拍点速度相互交替的结构形态。

从表中可看出,男中音独唱声部有微分音的段落,均为自由速度。而全曲只有第七段在所有声部都没有产生微分音。从第五段到第七段也可看出,微分音音色层次的递减;而从第七段到第九段,则是微分音音色层次的递增。自此之后,米凯顿的所有作品中几乎均含有四分音材料。并且,他开始尝试将这种微分音系统与调性和声加以结合,以在和声层面取得新的效果。

下面就将通过他近期的几部重要作品,来对之加以分析。

表 米凯顿Ładnienie微分音使用概况

三、米凯顿作品中微分音与调性和声手法的结合

(一)微分音作为一种染色与模进手法的结合

由于超传统主义与巴洛克音乐风格的特殊联系,很多巴洛克时期常用的音型化和声及模进,也经常出现在米凯顿的作品中。而超传统主义的本意,是用解构化的织体、具有间离特征的音色组合、在节奏上不规则出现的和声效果,及整体结构的不同形式拆分,来对这些巴洛克音型进行重新诠释。

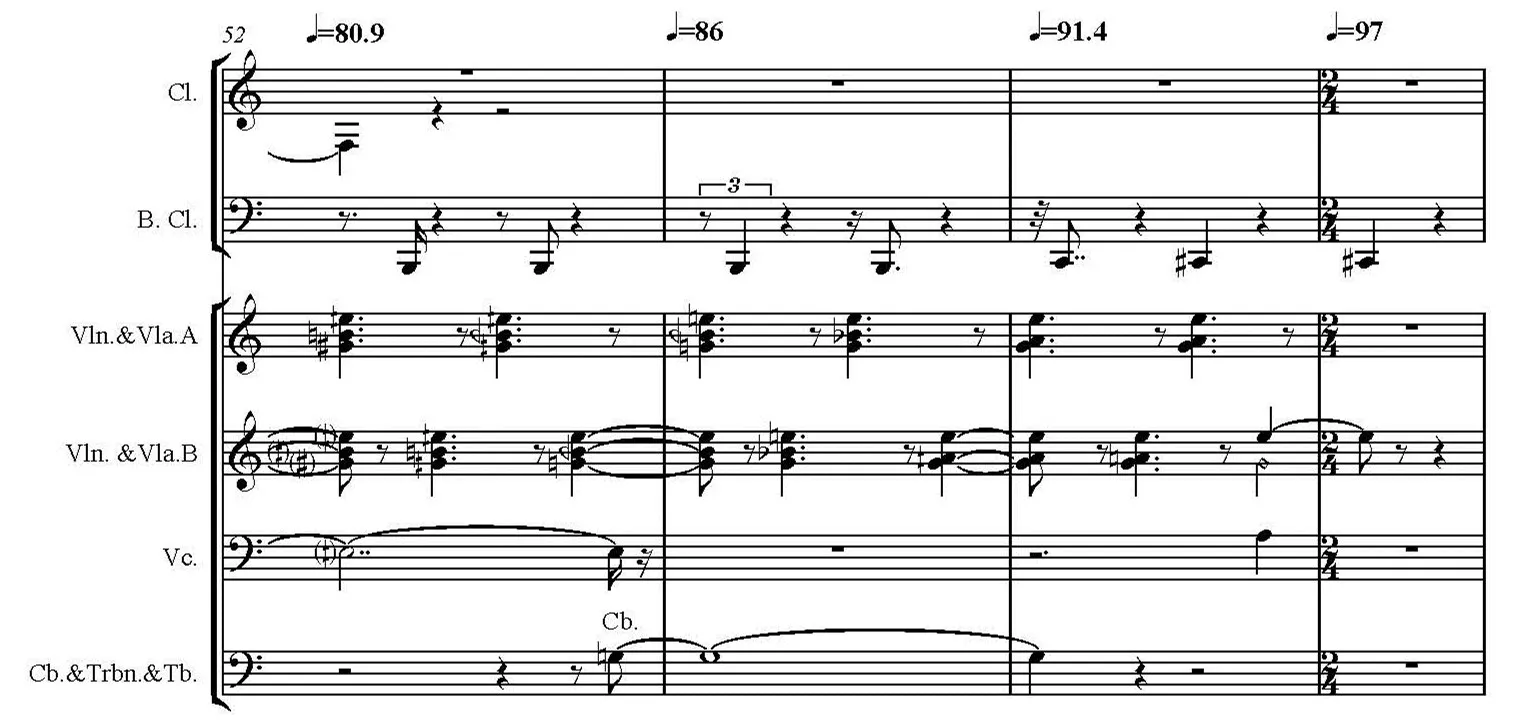

在米凯顿近期的作品中,除上述手法外,他也开始尝试用微分音的手法对这种巴洛克风格的模进化音型加以润色和解构。谱1为米凯顿《第二交响曲》第46—54小节。

谱1中的第49—53小节,可看出和声的下行趋势。而这种和弦中的三声部非同步平行下行的手法,常见于传统的调性音乐作品中。如肖邦《e小调前奏曲》(Op.28,No.4)和巴赫《a小调前奏曲与赋格》(BWV543)。

谱1、2中,均使用了小调中的带延留音的平行六和弦下行手法。此种和声进行,在巴洛克时代的音乐修辞学中,是一种挽歌音型(figure lamentation),象征某种叹息或悲剧性的事物。显然,米凯顿是将这种音型用微分音的手法进行了重新演绎。在谱1的音乐中,第一小提琴、第二小提琴和中提琴共同形成的这种叹息性音型,还配合着大提琴声部由主到下属方向的和声进行,更增强了和声色彩上的悲剧性。

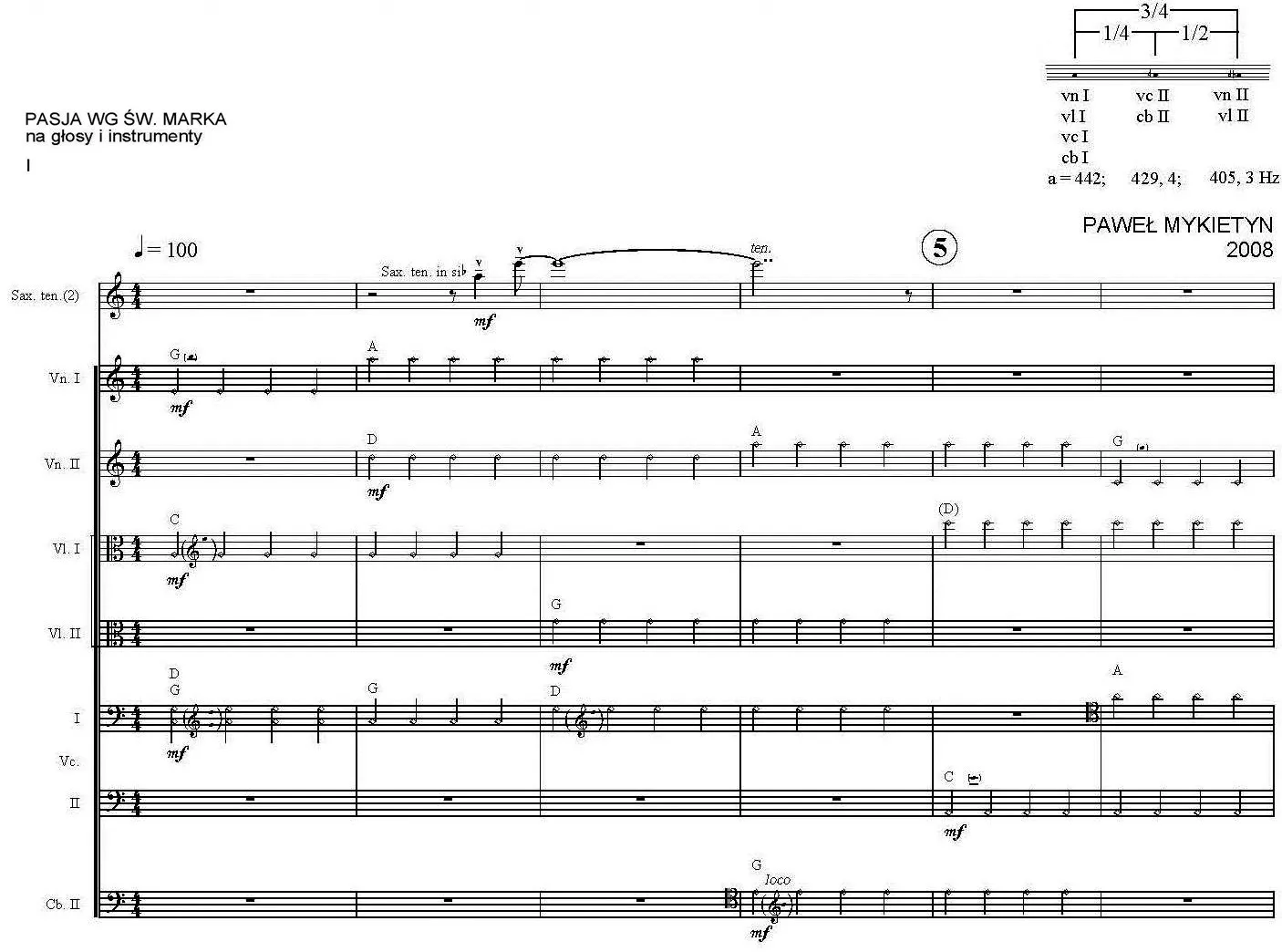

作曲家将传统调性内的和声模进复合以微分音,将弦乐器调成三个音差率。在米凯顿的音乐戏剧《马可受难曲》中(见谱4),第一小提琴、第一中提琴、第一大提琴和第一低音提琴采取正常的442定音;而第二大提琴和第二低音提琴的定音,比上述乐器低四分之一音;第二小提琴和第二中提琴的定音,则比第一小提琴低四分之三音。因此,这个开头的和声模进,既能让人感受到传统调性语汇中的下行模进,又能清楚地感受到微分音的存在,显示出了一种时间层面的陌生感。这种间离的效果,体现于历史语汇与现代音乐语汇的共存。在作品一开头管乐器以切分的节奏,与弦乐器的泛音相呼应。萨克斯管演奏的前两个音,恰好是G的主属音。而弦乐器的泛音演奏出的持续和弦,也体现出了g小调的清晰脉络。随后大号吹出的微分音,则开始解构调性。在这种关系中,萨克斯管g、d两音,在和声上与弦乐泛音奏出的和弦与调性暗示相吻合,但在节奏上却强调了差异。这种等时值的织体,有一个著名的巴洛克案例是普塞尔的“半歌剧”《亚瑟王》中的冷歌(cold song)。随着音乐的发展,米凯顿使用了速度转换的手法,等值节奏的织体速度在不断加快,直至第99小节收于所有弦乐器的震音。但相比之下,以切分节奏开场的管乐器,却始终保持了稳定和慢速的步伐。

在斯特拉文斯基的《音乐诗学六讲》中,斯氏将音乐中同质化的倾向看作客观时间的体现;而异质化倾向的材料看作心理时间的特征。但在这部作品中米凯顿恰恰反其道而行之。仿佛钟表的等时值律动在不断加速,而充满不确定性的管乐演奏出的旋律,则始终保持相对稳定的慢速。这里,仿佛客观时间的加速并没有影响主观时间的稳定。在普赛尔的音乐中,普氏用这种等时值手法表现的是被丘比特唤醒的“严寒精灵”。由于在这个“精灵”的心中没有爱情,所以他唱出的歌是冰冷僵化的。但在这部作品的开头,由于戏剧采取倒叙的手法,作曲家用这种方式展现了耶稣受难的场景。弦乐下行模进的和声,恰似叹息,配合着戏剧层面的语义。

谱1 米凯顿《第二交响曲》第46—54小节

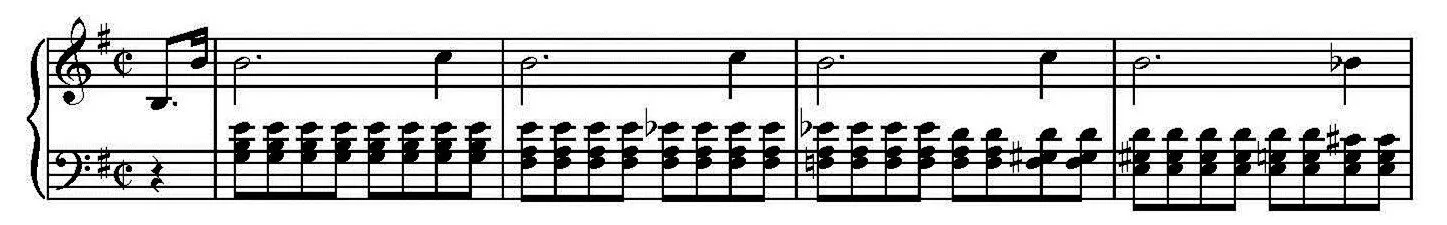

谱2 肖邦《e小调前奏曲》(Op.28,No.4)截段

谱3 巴赫《a小调前奏曲与赋格》(BWV543)截段

谱4 米凯顿的音乐戏剧《马可受难曲》开头部分

(二)微分音与传统和声在结构语义上的结合

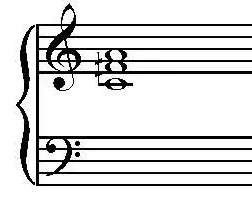

在米凯顿《第二交响曲》的第181—200小节,整个乐队奏出了一个长达近20个小节的和弦(见谱5)。这个包含微分音的和弦,在听觉上恰好近似C#FA和CFA。前者为紧张的减四六和弦;后者,作为这样的结构处理手法,则酷似和弦。这个和弦之后,恰好是一段由单簧管、长号、大提琴与钢片琴共同演奏的具有间歇性特征的超过30个小节的室内乐段落,酷似交响乐中的室内乐华彩部分。因而,这个和弦在此处恰好成为了传统和弦的替代品,起到了协奏曲中华彩段前乐队奏出的的意义,但显然在音响上更为紧张。此后的室内乐华彩段,又恰好是该和弦的频谱化处理。作曲家曾坦言,自己在作品中大量使用微分音是受到了法国作曲家杰勒德·格瑞瑟(Gerad Grisey)的影响。在这里便是最清晰的体现。但同时也可看出,这些当代元素与传统结构之间的紧密关系。

谱5 米凯顿《第二交响曲》第181—200小节使用的微分音和弦

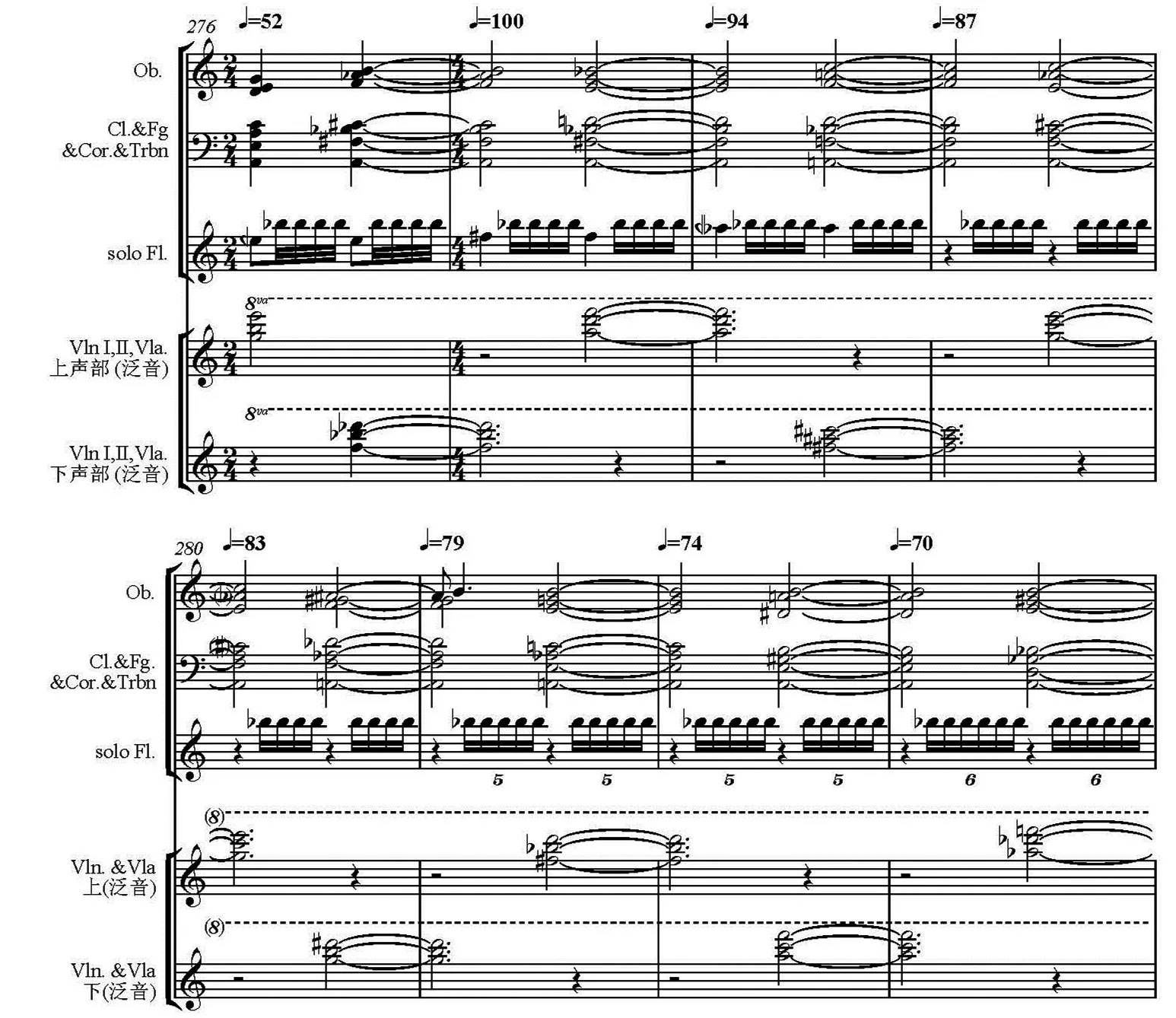

谱6 米凯顿《长笛协奏曲》第276—283小节缩谱

从米凯顿《长笛协奏曲》第276—283小节(见谱6)来看,乐队部分的管乐器奏出的是由若干三度叠置的复合和弦组成的和声进行。弦乐在极高音区的泛音与之呼应,既在配器上起着为管乐器的和声润色的作用,有时也会形成更为复杂的复合和弦。长笛作为独奏乐器,在此段是唯一使用微分音的乐器,与整个乐队在音律上形成对比。在管乐器的复合和弦内部,可以在中低音区发现一条清晰可见的带持续音的平行和弦下行趋势。这样的趋势,伴随持续音A,可以让人在听觉上联想到晚期浪漫派作品中常在尾声出现的和声进行。此处,由于C音在复合和弦中被不断强调,以及第一双簧管声部反复出现的由C到B的半音下行,使得这一极其复杂的和声音响中包含着a小调的影子。在这种条件下,长笛上的微分音给整个音乐增添了更强的戏剧性。也使独奏乐器在乐队全奏中格外显眼。

(三)在四分音上建立的复合和弦,即由四分音构成的有限移位模式

“米凯顿曾清晰阐明,他创作的基础是和声”。⑧Paulina Sadło:Microtonal Music of Pawel Mykietyn,4.05.2016.nad Ogól-nopolską Konferencją Naukową http://meakultura.pl/publikacje/muzyka-mikrotonowa-pawla-mykietyna-1517>其方法是,在大七度内用大小二三度的任意排列组合,形成不同的五音和弦。通过此法,他可以轻易地获得上百种和弦,以供在作品中替换使用。为了丰富音乐的色彩,他又在这种方法上结合了四分音的使用,这样,就可以有成千上万的和弦,使音乐中和声的色彩更加多变。谱7便是若干这样的和弦在作品中使用的例子。

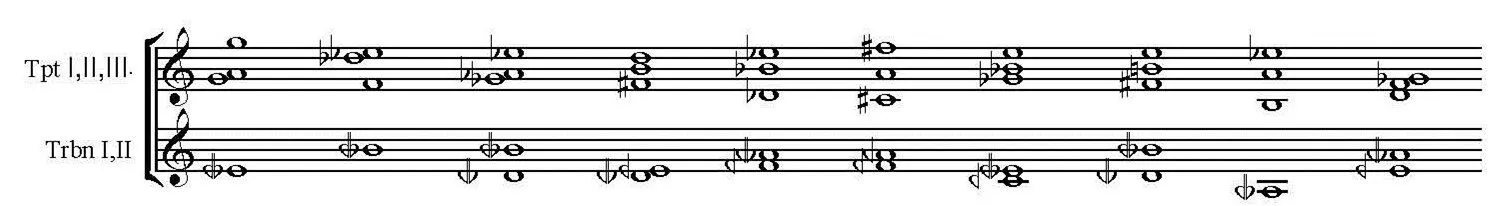

谱7 米凯顿《长笛协奏曲》第204—232小节小号与长号奏出的和弦

谱7中,第一个和弦,可被看作省略三音的半减七和弦之变体;第三、四、五和弦,则可视作八声音阶和弦的变体,其中第三、第五个和弦,也可被视作小调数九和弦的变体;第七个和弦,最清晰地体现出了三度叠置的特点;第二和第九个和弦,可被视作全音阶和弦的变体。除上述特点外,还可发现,这些和弦中,四分之三音是一个很重要的特性音程。其中,第三、四、五、七、八、九、十和弦均包含这一音程或这一音程的转位;第四、八、十和弦,更是在其内部包含两个这种音程。这一特性音程给予这些和弦一种“变化中具有统一性的”色彩特征。

图 米凯顿的有限移位模式

米凯顿的近期作品中,对四分之三音程的偏好是明显的。为此,他甚至创造了由四分之三音和全音相交替而排列成的有限移位模式,并将这种模式应用于大量作品中。

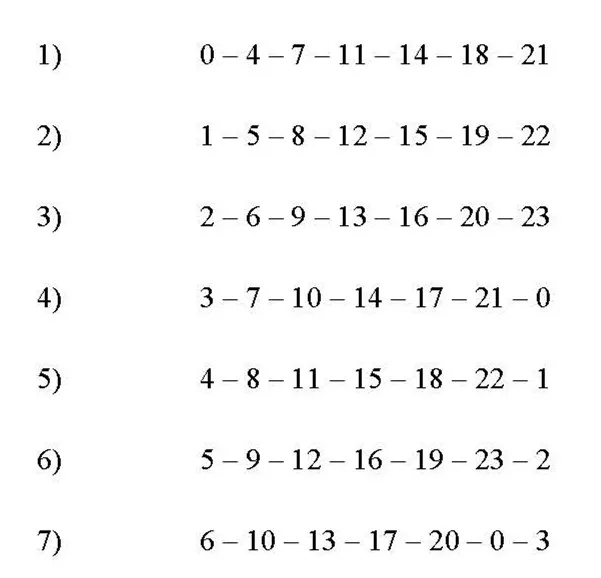

图中的所有数字,是按二十四音律对一个八度中的每个音按序编号。从中可看出,这是一种有七个音的有限移位模式。它可以形成一个酷似七声音阶的调式系统。米凯顿在Ładnienie、《大提琴奏鸣曲》和《第二弦乐四重奏》中都使用了这一模式。

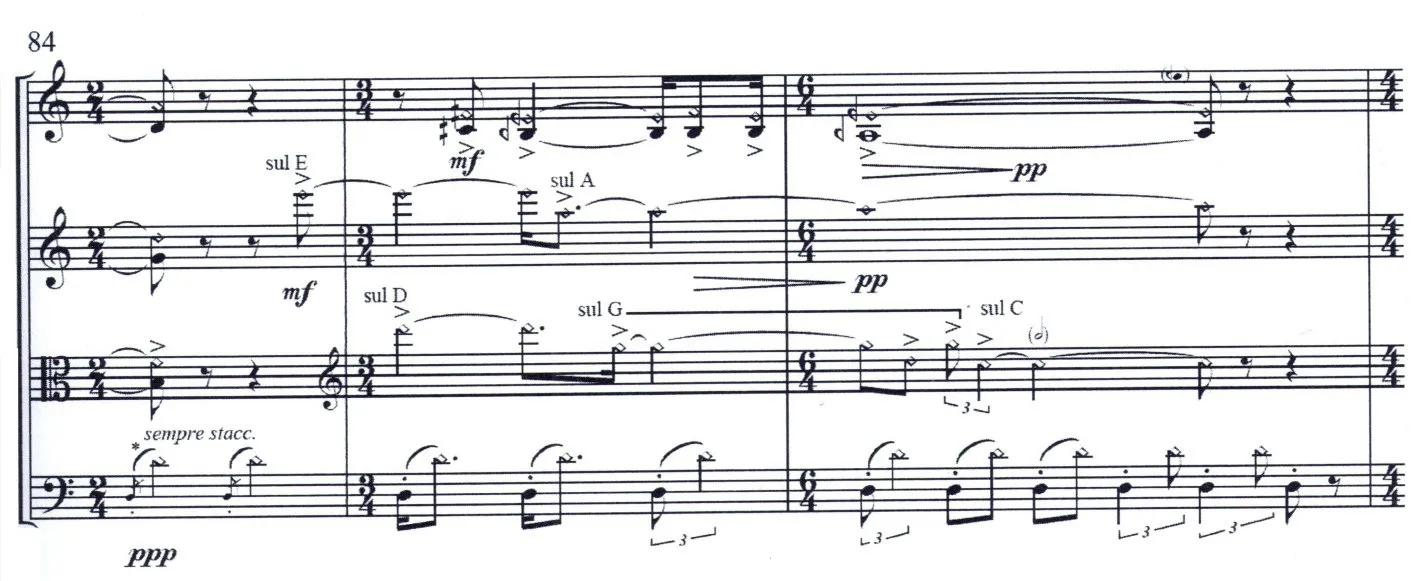

在《第二弦乐四重奏》中,作曲家不仅让四分之三音成为有辨识度的特性音程,还据微分音程的不同使用方式,为全曲划分了结构。第一部分,在横向上呈示了四分之三音程在作品中的特性。在这一部分中,第一小提琴和大提琴演奏平均律内的音,而第二小提琴和中提琴演奏四分音。但每个声部自身在横向上都依照五度循环的原则,于是产生了如谱8所示的和弦。

谱8中的和弦在作品中是用各声部交替的分解和弦织体呈现的(见谱9)。因此,这种五度循环产生的模进在音响中仅可模糊感知到,或者我们可以理解为被解构了的模进。

作品的第二部分,则是对前面提过的有限移位模式的线性呈现(见谱10)。虽然这种线性呈现依然是由第一小提琴、第二小提琴和中提琴交错演奏的,但由于保持音的存在,在纵向上也可听到微分音调式产生的和弦。这一部分伴随着大提琴的固定音型持续音,使第一段伪随机性(psuedo-random)的织体在这里显得更为整合,节奏也更加清晰。

谱8 米凯顿《第二弦乐四重奏》第一部分的和声进行

谱9 米凯顿《第二弦乐四重奏》第1—7小节

谱10 米凯顿《第二弦乐四重奏》第84—86小节

全曲的第三部分,大量使用了带有四分音音程的滑音,并出现了用四分音调式演奏的旋律线条,整部作品推向情绪上的高潮。

“正如音乐学家丹尼尔·齐赫(Daniel Cichy)所说,这首四重奏树立了波兰当代音乐史上的典范,他将这种传统音乐形式进行了完全现代的演绎”。⑨Paulina Sadło :Microtonal Music of Pawel Mykietyn,4.05.2016.nad Ogól-nopolską Konferencją Naukowąhttp://meakultura.pl/publikacje/muzyka-mikrotonowa-pawla-mykietyna-1517>这部作品保留了米凯顿早期作品中大量的解构性元素,同时又将微分音运用自如。在理性的有限移位模式架构下,又在听觉层面给人以清晰的推动力与充分的情感表达。

结 语

波兰的亚当密茨凯维奇学院官方网站“波兰文化网”中有关帕维尔·米凯顿的音乐有这样的表述:“他的音乐不仅得到了音乐评论家们的赞许,还吸引了许多普通的年轻人,让他们为之着迷。”不得不承认,这样的现代音乐作品既可以被作曲家和理论家们所认同,同时又能获得戏剧和电影导演的青睐,还能唤起普通年轻人的热情,在当代音乐中实属不易。本文仅从微分音这个很小的侧面,一窥其创作特点,希望能对我国的音乐创作有所启发和借鉴。

通过以上分析我们发现,在米凯顿的作品中,微分音作为一种音高材料,既可被视为传统和声语汇的一种润色方式,亦可成为对传统和声语汇的解构手法。对这一音高体系的运用,并非简单的出于与传统割裂的目的。恰恰相反,作曲家通过这些微分音的手法,使调性音乐的语汇在新世纪有了新的生命力。这种手法被作曲家同样地大量运用在电影和戏剧配乐中,也为音乐与戏剧的结合及语义刻画提供了新的可能性。希望通过本文的论述,可以对我国未来的音乐创作有所启发。