生活中的圆周运动教学设计和反思

2019-01-29云南省普洱市一中

云南省普洱市一中 汤 丽

教材分析:

本节是圆周运动的应用课,内容丰富。教材中每一例子的选择都各有特点,很有代表性:铁路的弯道用来分析水平面上的匀速圆周运动;拱形桥和凹形桥用来分析竖直平面上的非匀速圆周运动。教科书对向心力的来源分析比较仔细,要抓住这样的思想:先分析物体的受力,然后列出方程、解方程。

学情分析:

学生常常误认为向心力是一种特殊的力,是做匀速圆周运动的物体另外受到的力。如何正确的认识向心力的来源,教学中应注意通过多分析实例使学生获得正确的认识。

教学目标:

1.能定性分析火车外轨比内轨高的原因。

2.能定量分析汽车过拱形桥(最高点和最低点)的压力问题

教学重点难点:

教学难点:

1.理解向心力是一种效果力。

2.在具体问题中能找到向心力的来源,并结合牛顿运动定律求解有关问题。

教学难点:

1.具体问题中向心力的来源。

2.关于对临界问题的讨论和分析。

3.对变速圆周运动的理解和处理。

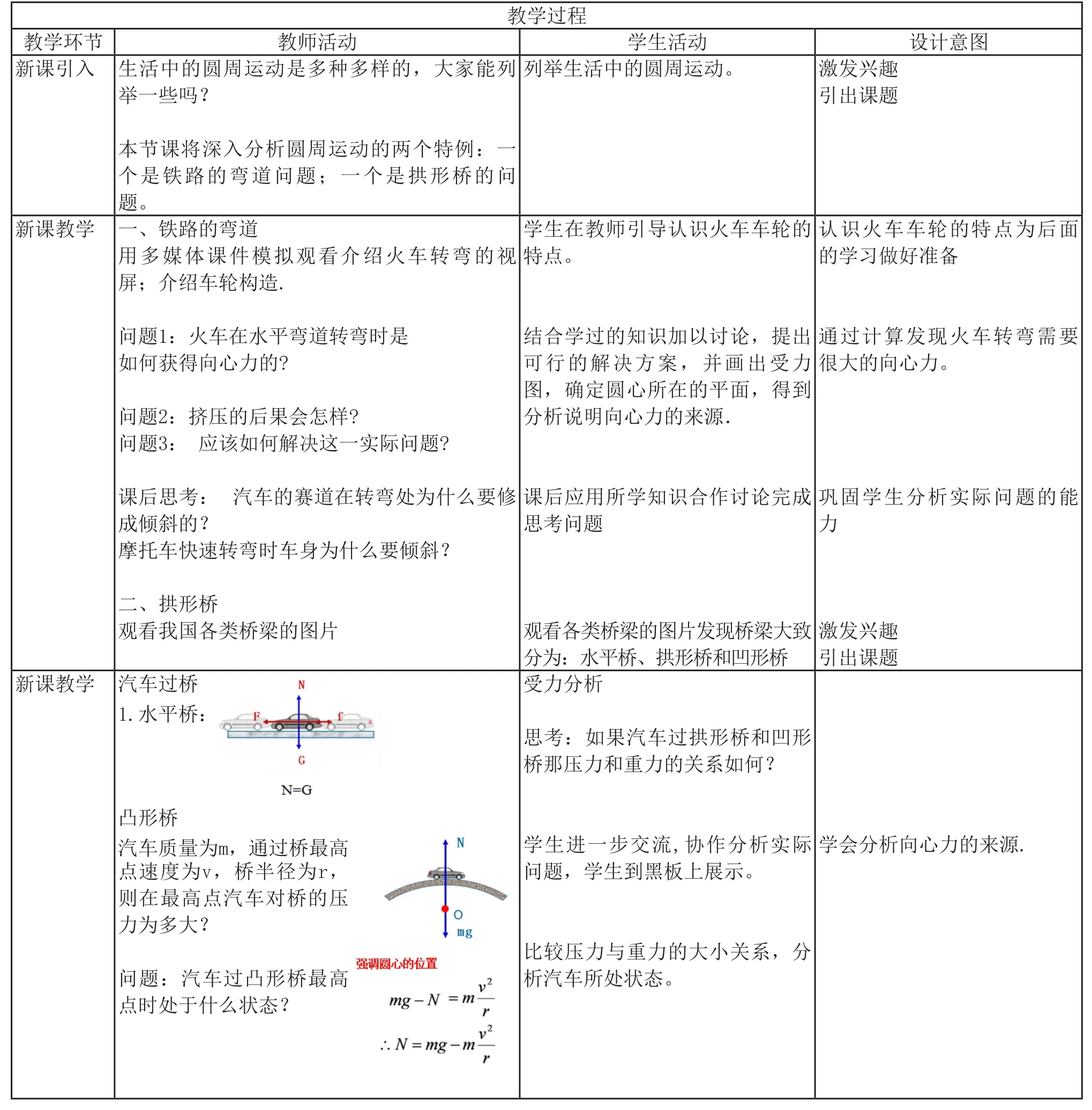

教学过程教学环节 教师活动 学生活动 设计意图新课引入 生活中的圆周运动是多种多样的,大家能列举一些吗?列举生活中的圆周运动。 激发兴趣引出课题本节课将深入分析圆周运动的两个特例:一个是铁路的弯道问题;一个是拱形桥的问题。新课教学 一、铁路的弯道用多媒体课件模拟观看介绍火车转弯的视屏;介绍车轮构造.问题1:火车在水平弯道转弯时是如何获得向心力的?问题2:挤压的后果会怎样?问题3: 应该如何解决这一实际问题?课后思考: 汽车的赛道在转弯处为什么要修成倾斜的?摩托车快速转弯时车身为什么要倾斜?二、拱形桥观看我国各类桥梁的图片学生在教师引导认识火车车轮的特点。认识火车车轮的特点为后面的学习做好准备结合学过的知识加以讨论,提出可行的解决方案,并画出受力图,确定圆心所在的平面,得到分析说明向心力的来源.通过计算发现火车转弯需要很大的向心力。课后应用所学知识合作讨论完成思考问题巩固学生分析实际问题的能力激发兴趣引出课题新课教学 汽车过桥1.水平桥:观看各类桥梁的图片发现桥梁大致分为:水平桥、拱形桥和凹形桥受力分析思考:如果汽车过拱形桥和凹形桥那压力和重力的关系如何?凸形桥汽车质量为m,通过桥最高学会分析向心力的来源.点速度为v,桥半径为r,则在最高点汽车对桥的压力为多大?问题:汽车过凸形桥最高点时处于什么状态?学生进一步交流,协作分析实际问题,学生到黑板上展示。比较压力与重力的大小关系,分析汽车所处状态。

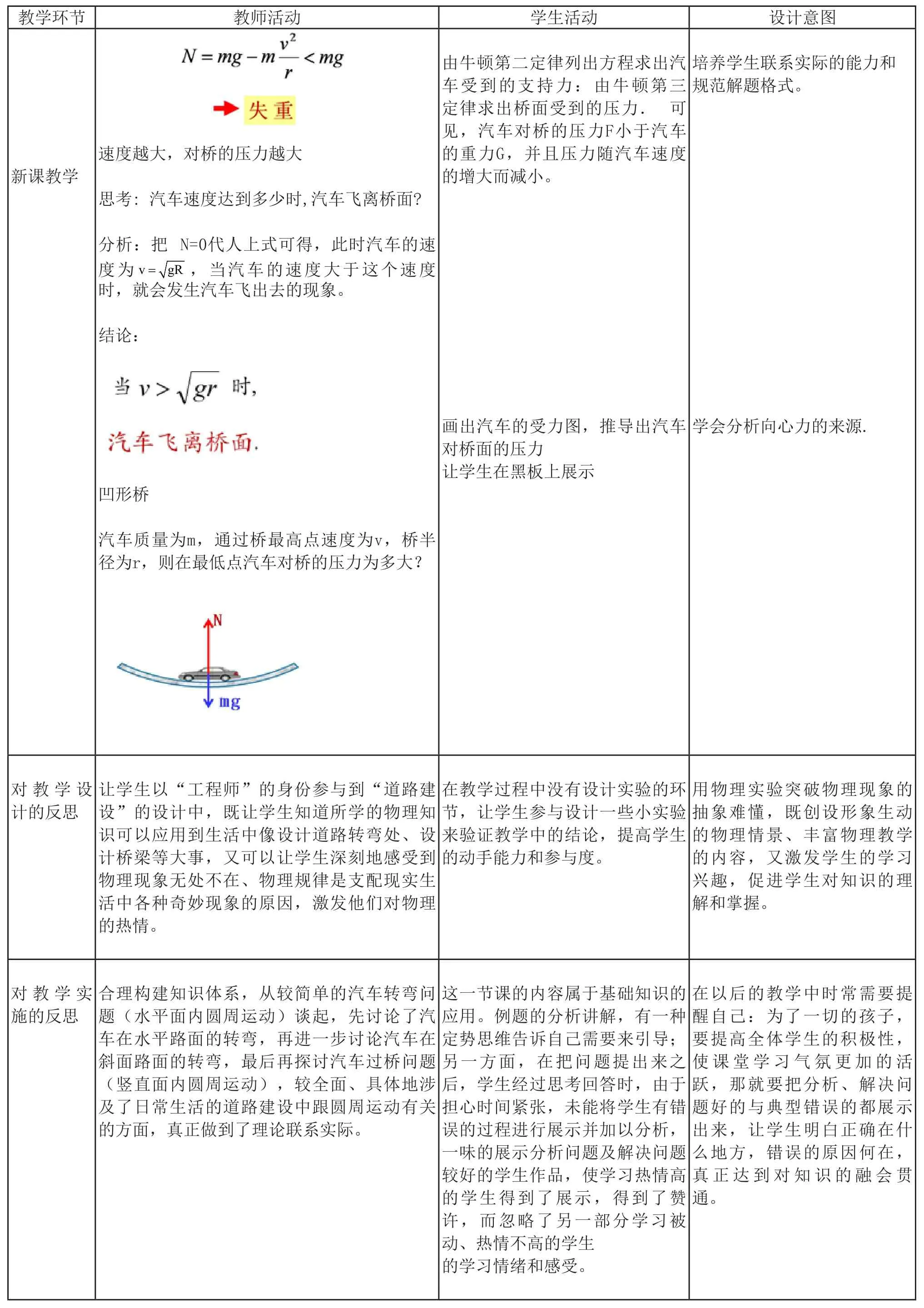

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图培养学生联系实际的能力和规范解题格式。新课教学速度越大,对桥的压力越大思考: 汽车速度达到多少时,汽车飞离桥面?分析:把 N=0代人上式可得,此时汽车的速度为由牛顿第二定律列出方程求出汽车受到的支持力:由牛顿第三定律求出桥面受到的压力. 可见,汽车对桥的压力F小于汽车的重力G,并且压力随汽车速度的增大而减小。,当汽车的速度大于这个速度时,就会发生汽车飞出去的现象。v=gR结论:画出汽车的受力图,推导出汽车对桥面的压力让学生在黑板上展示学会分析向心力的来源.凹形桥汽车质量为m,通过桥最高点速度为v,桥半径为r,则在最低点汽车对桥的压力为多大?对教学设计的反思让学生以“工程师”的身份参与到“道路建设”的设计中,既让学生知道所学的物理知识可以应用到生活中像设计道路转弯处、设计桥梁等大事,又可以让学生深刻地感受到物理现象无处不在、物理规律是支配现实生活中各种奇妙现象的原因,激发他们对物理的热情。在教学过程中没有设计实验的环节,让学生参与设计一些小实验来验证教学中的结论,提高学生的动手能力和参与度。用物理实验突破物理现象的抽象难懂,既创设形象生动的物理情景、丰富物理教学的内容,又激发学生的学习兴趣,促进学生对知识的理解和掌握。对教学实施的反思合理构建知识体系,从较简单的汽车转弯问题(水平面内圆周运动)谈起,先讨论了汽车在水平路面的转弯,再进一步讨论汽车在斜面路面的转弯,最后再探讨汽车过桥问题(竖直面内圆周运动),较全面、具体地涉及了日常生活的道路建设中跟圆周运动有关的方面,真正做到了理论联系实际。这一节课的内容属于基础知识的应用。例题的分析讲解,有一种定势思维告诉自己需要来引导;另一方面,在把问题提出来之后,学生经过思考回答时,由于担心时间紧张,未能将学生有错误的过程进行展示并加以分析,一味的展示分析问题及解决问题较好的学生作品,使学习热情高的学生得到了展示,得到了赞许,而忽略了另一部分学习被动、热情不高的学生的学习情绪和感受。在以后的教学中时常需要提醒自己:为了一切的孩子,要提高全体学生的积极性,使课堂学习气氛更加的活跃,那就要把分析、解决问题好的与典型错误的都展示出来,让学生明白正确在什么地方,错误的原因何在,真正达到对知识的融会贯通。