维特根斯坦对语言学理论的引领性贡献

2019-01-29

(四川外国语大学语言哲学研究中心 重庆 400031)

笔者认为,西方哲学继毕因论转向(Ontological Turn,又叫本体论转向,古希腊至16世纪)、认识论转向(Epistemological Turn,16至19世纪)、语言论转向(Linguistic Turn,19世纪末至20世纪60年代)之后又出现了第四转向——后现代主义(The Fourth Turn:Postmodernism,20世纪60年代至今)。学界对前三者有较为详尽的描述和研究,而对于第四转向(我们于2014年首次提出)学界论述很不充分,意见也不统一。现将其分为三个时期(或叫三个阶段):(1)人本性和批判性;(2)解构性和破坏性;(3)建设性和体验性。这样便可大致了解和识别西方后现代学者之间的纷争。我们还简要勾画了“语言论转向”以及“后现代转向”的主要内容,便于读者更好地梳理和理解这两个转向的基本情况。

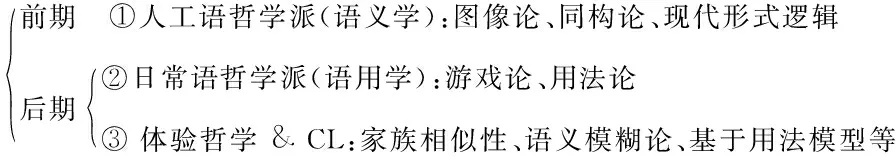

语言论转向主要包括“英美分析哲学”和“欧陆人本哲学”两大流派。前者又可进一步分为“人工语哲学派(又叫理想语哲学派、形式语义学)”和“日常语哲学派(语用学)”,维氏是这两个学派的主要创始人之一。他在前期(1922)所出版的著作《逻辑哲学论》中论述了人工语哲学派的基本观点,与Frege一起被学界称为该学派的奠基人[1];其在后期(1953)出版的著作《哲学研究》被视为日常语哲学派的发祥地[2]。不仅如此,他在《哲学研究》这本专著中所提出的若干观点,催生出了后现代哲学(包括体验哲学)和认知语言学(CL)。图1简要勾画出维氏前后期所引领的学科及主要观点。

图1维特根斯坦引领的学科

笔者认为,第三个哲学流派——体验哲学和认知语言学,毫无悬念,属于后现代哲学范畴。后现代学者们基于维特根斯坦的“家族相似性”建构了“原型范畴理论”,直接挑战流行了二千多年由亚里士多德提出的“经典范畴理论”,同时用“语义模糊论”来重新认识“意义确定论”。他的“用法论语义观”也为认知语言学提出“基于用法模型(Usage-based Model)”的理论提供了坚实的理论基础,指出了乔姆斯基用人工例句来说明语言理论之胎里疾。一个学者引领了三个哲学潮流(参见上图带圈的序号),指导了三大语言学研究方向,该是何等的睿智!因此,应深入研读维氏的主要作品及其一系列观点对语言哲学和后现代哲学作出的特殊贡献,以能更好地把握最新学术成果。

一、维氏引领语义学和语用学

正如图1所示,维氏为理想语哲学派的引领人。我们知道,弗雷格(Frege)首先将函数理论引入语言的逻辑分析,后经英国剑桥学者怀海特(Whitehead)、罗素(Russell)以及维氏完善为“一阶谓词逻辑(包括谓词演算和命题演算)”,为“分析哲学”的发展奠定了基础。维氏主张用“语言与世界、命题与事态之间的关系(语客)”取代传统认识论中的“主客关系”(此又是毕因论中“客主关系”的颠倒①)。有了现代形式逻辑,便可通过它来分析语句,揭示和解释语句的逻辑结构和特征,清理哲学命题的混乱,以界定语言表达的范围,规定人们能够或不能够言谈的东西。如对于可说的就可用这种逻辑语言说清楚,对不可言说的只能保持沉默。

维氏认为,现实世界和逻辑世界享有共同的逻辑形式(可用现代形式逻辑表示),且事实和事态是由命题(或句子)来表述的,因此,世界就是由事实、命题和语言构成的,一言以蔽之,世界是通过语言建构出来的。“语言”与“世界”之间通过逻辑结构建立起了对应的同构关系,这就是著名的“图像论”。特别是维氏还将逻辑分析方法引入语义研究,认为简单命题(又叫原子命题)的意义通过“实证法”获得,复杂命题(又叫分子命题)的意义通过逻辑真值表来保证,从而将19世纪孔德所创建的“实证论”发展为“逻辑实证论”,逐步成为20世纪各大学科的基本研究范式。Palmer、Leech、Lyons等将其引入语言学,创立了“(形式)语义学”,主要从语言角度论述语义问题,但由于他们的学术背景主要是语言学领域,对其哲学来源论述不详。

维氏后期深刻反思了自己前期的观点,认为哲学的问题不在于建立形式语义学,语言的功能也不在于“描画”或“反映世界”,两者主要是一种“活动”,它们是与“世界”交织在一起的行为。据此,维氏提出了“游戏论、用法论”等一系列新观点,有力地冲击了西方流行了两千多年的形而上传统哲学,大力倡导回归生活世界,审视我们所使用的日常语言,通过概念分析推导正常语句的意义,从而建立了哲学界的语用学。

Austin(1962)深受维氏的影响,反思了“意义在于用法”之不足,进一步提出“说话就是做事”的“言语行为理论”,认为语言除描写功能之外,还有“施为功能”[3]。Searle沿着Austin的思路做出了更为深入和系统的研究,进一步丰富了“语用学”的内容,倡导从语言的使用和语境角度来研究语用推理的意义。后来在Leech、Levinson等的努力下,将语用推理引入语言学界,这才有了我们的语用学。但他们的缺陷同上文所述的Palmer和Lyons一样,对其哲学来源论述不详。

笔者认为,他的后期理论不仅创建了语用学,还推动了后现代哲学思潮的出场,堪称后现代哲学观之先河,具有深远的历史意义。

二、维氏后期理论与后现代哲学第三期

维氏后期理论虽仍可划归语言论转向,引领出“日常语哲学派”,但他在终结西方传统形而上哲学的同时,也促进了后现代哲学思潮的涌现和发展。特别是他在后期所提出的若干批判性观点,可谓是对西方流行了两千多年传统哲学的一次巨大冲击,扭转了西方哲学的方向。他本人常将自己比作哲学领域中的哥白尼或达尔文,提出了若干具有“革命性”的观点。江怡认为:“维特根斯坦的这种思想无论是对传统哲学还是对当代其他哲学流派都是一种严峻的挑战,而正是这种思想直接导致了20世纪60年代西方后现代主义思潮的出现。”[4]53

笔者曾将后现代哲学归结为以下七个特征“非哲学、反基础、去中心、非理性、后人道、多元论、破坏性”,除了“后人道”之外,其他六个特征似乎都能贴在维氏后期理论上。现笔者从以下六个方面来简述维氏后期与后现代哲学之间的渊源关系,认识他如何为后现代哲学思潮所作出的“呼风唤雨、推波助澜”的重要贡献。笔者认为,他还为体验哲学和认知语言学的出场做出了很多基础性铺垫工作。

(一)誓把哲学王拉下马

哲学曾享受着“国王(King)”或“王后(Queen)”的待遇,被视为一切科学的科学。一部哲学的历史似乎就是一部形而上学的历史,一部形而上学的历史就是一部“追逐真理、寻找本质、建构基础、确立中心”的哲学王历史。恰恰碰到了不买账的后现代思潮,处处为难传统的形而上理论,认为世界不存在什么真理,我们也不可能知道世界的本质,它不仅无法企及,且也无法言说,当予取缔和颠覆,故而喊出了“舍得一身剐,誓把哲学王拉下马”的口号,彻底颠覆了“哲学王”至圣至尊的地位。

维氏(1953)受尼采以及其他欧陆和英国哲学家的影响,在《哲学研究》中提出了一系列新观点,诸如:

(1)“否定本质”“多元化”“生活形式”等观点深刻地批判了西方流行了两千多年的形而上学传统,也否定了自己前期的“世界存在逻辑本质”这一老调。

(2)“家族相似论”“语言游戏论”“重视日常语言”“用法论”等论述,既为“语用学”的出场铺平了理论道路,也成为后现代哲学家的掌上宝。

(3)“意义不确定论”亦已成为当今若干学科(如模糊语义学、模糊语用学、翻译不确定性、CL、后现代哲学、文学、认知科学等)的基点。

(4)“哲学无用论”“只用看不用想”等标新立异的观点,令人惊奇不已,真的产生了“把经典权威理论拉下马”的效应。

难怪罗蒂[5]要将维氏视为后现代哲学的一个重要代表。我们知道,维氏“游戏说”就是针对“哲学王”和“本质论”提出的,他认为“游戏(game)”缺乏统一性根据,也不存在一致性规则,无所谓理性或非理性,它就像我们的日常生活一样,丰富多彩且变化无常。据此,哲学所图谋的“求真”这一远大“抱负”,以图寻找世界背后的普遍性绝对本质,就如同人们硬要寻找游戏的绝对本质一样,实属虚妄之举,不但不会有结果,行“竹篮打水一场空”之实,还会引人误入歧途,误导哲学研究方向。

维氏甚至认为,哲学并不能解决什么问题,也不会提供什么理论基础,能达到“消解误会”就很不容易了。它更像医生治病一样,哲学家的任务在于医治哲学中的疾病,消解伪命题。它也不像科学那样,能给人类带来什么新知识,而只能让人们常看到语言上的误用和思想上的混乱。在此情况下奢谈建构哲学理论,不仅无用,甚至是有害的,这便是为何哲学会产生理智疾病和思想错误的根源。于是,他指出人们研究哲学的目的就在于彻底清除哲学[4]32,53,这或许有点像悖论。

很多后现代哲学家都对传统哲学提出了诟病,否定其学科或学科之母的地位,这正是源自于尼采(真理及谬误)和维氏(哲学无用论)之论。他们“同坐在一条板凳上”,“同一个鼻孔出气”,齐声高唱着哲学的送终曲,形成了一个气势磅礴的交响乐,回荡于全球,掀起了一股誓拉“哲学王”于马下的风潮,刮遍全世界。“哲学之死”不仅意味着废弃哲学的“王位”和“特权”,更为各种后现代哲学的登场做好了准备。

维氏在否定哲学之时,提出了“哲学语法(Philosophical Grammar)”这一术语,影响了很多后来者。这是在他颠覆哲学科学(或科学之王)地位、否定它以追寻真理(即世界本质)为最终目标之后提出的,企图用其来取代传统哲学理论。他认为,哲学家的任务仅在于描述世界上发生的事情,着力描写语言具体使用的各种情况(包括日常语言的用法),进而主张将“哲学”这一王者学科下归为语言学的一个分支,成为“哲学王”落马后的一个归属地。

如何深入理解“哲学语法”这一术语,可从其所含“哲学”和“语法”两个词入手。其实,它们又与“语言+哲学”“逻辑+语法”大致相通,深刻地反映了西方哲学第三转向的语言论转向。所谓“哲学语法”,一言以蔽之,即为一种能清晰论述哲学命题而不至产生思想混乱的语言表达法则。陈嘉映[6]91还指出,哲学语法还要探索凝聚在语言中的一般理解方式和用法规则,因为我们对世界的看法是凝聚在语言之中的,通过语言分析和概念考察便可澄清哲学中的伪命题,进一步明了世界的道理。真是一语道破天机,这不正是CL的基本原理吗——通过语言分析揭示人们认识世界的基本方式和根本途径,这也充分证明了CL就是语言哲学在后现代时期的最新发展。

(二)反对建构理论体系

顺着“哲学无用论”,自然就能得出“反对建构理论体系”这个命题。正统哲学把“本质性、基础性、决定性”以及人主体视为“基础”和“中心”,从而出现了若干“中心论”,诸如:“逻各斯中心论”“人类中心论”“语言中心论”“语音中心论”等。而后现代思潮则与正统哲学大唱反调,嘲笑其“建构系统理论,透过现象看本质(即真理)”之类的言谈实属虚妄之举,到头来只能是一枕黄粱美梦而已。

维氏后期反复强调说“不要想而要看”,似乎是对古希腊语“Eidos(看、相、形)”的一种回归,因该词从“看”和“形”派生出了“本质”之义,现在维氏又反其道而行之,要从“本质”返回到“看”上了。维氏从前期依赖逻辑图式追问“世界本质”,到后期转向聚焦于“生活世界”和“语言游戏”,认为哲学不在于提供理论而是要消解它,强调只关注世界上所发生的一切,描述语言使用的各种具体情况而不必去“解释”,更不用建构什么宏伟的理论体系,这显然是要放弃“透过现象追问本质”的形而上学之企图,从而也就否定了一切哲学的理论功能[7]83。

他还指出,语言游戏是我们日常生活的一部分,它本身不需要什么理论说明,哲学家只要加入到“语言游戏”中来即可,不必进行理论研究。可见,他实际上是在大力倡导“在游泳中学会游泳”的规则,在游戏规则使用中学会如何遵守游戏规则。这有点像我们当下常说的一句口头禅“重在参与”,而意不再其他。他通过这一论述,进而将哲学研究的重点从前期的“图画论”转向到语言活动中的“用法论”,两者形成了鲜明对比。此时,留给哲学家的任务就剩下了“概念考察”,并据此来医治哲学中的痼疾,而解释世界和建构理论,那是科学家的任务,非哲学家所为。

综上所述,维氏后期在回归生活世界、从事语言游戏活动的过程中,好像在强调“实践”,否定“理论”,更有否定“创新”之嫌。我们必须将他置于特定历史背景中才能看出他为何有此言论。

第一,维氏旨在反对“哲学为王”,取消其“高高在上、养尊处优”的地位,且将哲学“下嫁”到语言学里的一个分支之中,这显然有力地推进了后现代哲学中的“去中心论”,也为日后的德里达(1967)和罗蒂(1969)取消哲学和文学之间的分隔提供了理论基础。

第二,我们所说的“理论”与维氏的“理论”有一定差距,我们当须用语言哲学的研究方法来对其进行“概念考察、疾病医治”。维氏的“理论”主要指传统的形而上学理论以及他前期的科学主义,后期从理想语言转向日常语言,否定建立宏大的理论框架,取消哲学之王位。可见,他基本上将“理论”这一术语等同于“形而上学理论”“以追求本质为圭臬”,这是为呼唤日常语哲学派出场而采取的一种新姿态。

而我们常言的“理论”常是相对于“实践”而言的,是从经验中概括出的、具有一定系统性的规律和结论。在语言学研究中它又常与“语料分析”“经验调查”“论据”等概念相对,因此我们常用的“理论”比维氏的理解更宽,不可用维氏“反对理论建构”的观点来指责理论建构和创新,否定哲学的重要价值。

第三,维氏所说的“不要想而要看”,不是真的不要“想”,而意指不要刻意去建构宏大理论。因为在全世界大部分民族中人们常将“看”隐喻为“想”和“理解”,如:

例1:让我看看。

例2:Yes,I see.

例1实际上常意为“让我想想”,例2的意思是“我明白了”。

维氏还常说“在已知中求道理”,这本身就是一种理论创新。如我们常在已知的语言现象里探索和发现其背后的认知机制或哲学道理,这里的“道理”不大可能等于“摆摆事实②”而已吧!

(三)摆脱图像论之窠臼,关注生活形式的日常语言

传统形而上哲学的目标是“追求绝对真理”,从而将其引向了抽象的、先验的、脱离实际的方向,因而得出了若干虚无缥缈、无法加以实证的伪命题。西方哲学第三转向(语言论)旨在运用“逻辑实证主义”来分析这些伪命题,凡是能被经验或事实证明为真的、在世界中可找到对应物的、通过逻辑推理为真的命题才是可靠的,而那些似是而非,不知真伪的都属于假命题,当予清除,这又从另一方向来证明哲学命题的实在性和正确性。这就是学界常说的,语言哲学从前门赶走了形而上学,又从后门将其引了进来。

维氏(1922)的“图像论”认为语言就像图画一样反映着命题和世界的实况,即“语言与世界同构”,语言的逻辑形式反映出世界的逻辑形式,哲学就应当像镜子一样反映着世界的本真面貌,语言就像图画一样展现出世界的样子。简单命题(原子命题)可通过“实证”的办法证明为真;复杂命题(分子命题)可通过“逻辑”的办法演算为真,从而为近代哲学的认识论提出了一套崭新而又可行的方案。

所谓“图画”,它与“镜像”“客观”“真实”“对应”紧密相联,属于客观主义哲学的范畴,其核心在于否定人本性、主观论,这显然有悖于常情,不符合社会现实。因此,维氏的图像论明显带有传统形而上哲学的特征,依旧运行在“人们如何获得真理”的轨道之上。维氏后期反思了自己前期的立场,提出了一些惊世骇俗的观点(参见上文),抛弃了形而上的“图画论”“哲学为自然之镜”的观点。若不如此,我们就不可能进入后现代哲学时期。

走出真理误区,抛弃形而上学,否定哲学的王位待遇,反对建构宏大理论体系,出路只能在于“进入形而下”,关注人们的实在世界和生活形式,研究日常语言,这就可很好理解为何维氏后期要将语言哲学导向语用学的方向。

他据此还进一步提出了哲学研究的另一条途径:从“形而上”转向“形而下”,只用看不用想。这一口号虽只有六个字,但含义深刻:从聚焦真理和本质,转向日常生活和语言,描写自然语言的实际用法,这也进一步论证了他将“哲学视为语言学一分支”的崭新观点。

(四)挑战亚氏经典范畴观,强调意义的模糊性

德国物理学家海森堡(W. K. Heisenberg)于1927年发现:一个微观粒子的某些物理量(如位置和动量,方位角与动量矩,还有时间和能量等)不可能同时具有确定的数值,其中一个量越确定,另一个量的不确定程度就越大,这就是著名的“测不准原理(Uncertainty principle,又译:不确定关系)”,它反映了微观粒子运动的基本规律,被视为物理学中一条重要原理。

在随后4年,奥地利数理逻辑学家哥德尔(K. Gödel)曾于1931年提出著名的“不完全性定理(Imcompleteness Theorem)”,认为形式系统具有不完全性,且不能证明自身的一致性。这就是说,数学中的纯形式方法具有较大的局限性,从而使得数学的基础研究发生了划时代变化,该定理被认为是现代逻辑史上很重要的一座里程碑。

正处于那个时代的维氏(维氏后期理论一般从20世纪30年代至他去世),也受到海森堡和哥德尔的影响,将其从自然科学引入哲学和语言学研究之中,提出了著名的“家族相似性”,挑战了亦已流行两千多年的亚里士多德基于二值逻辑建立起来的经典范畴观。维氏的这一重要发现后经美国心理学家Rosch[8]于20世纪70年代进行的一系列实验所证实,且将其更名为“原型范畴观”,很快就在学界广泛流传,为当今后现代哲学中的人文社科研究提供了一个十分重要的理论基础,从而出现了意义模糊论、不确定论等观点。

意义,在传统哲学家和语言学家眼里是确定的,因为根据二值逻辑和经典范畴观,自然就要得出这一结论。索绪尔也持相同观点,但他巧妙地将二值逻辑的经典范畴观运用于他的“关门观”之中。在语言系统内部,一个词语的意义是由其在“横组合 vs 纵聚合”两者相交的位置确定的,因此,它也是确定的。

若按照维氏的“家族相似观”,范畴中的成员就像一家族中的多个兄弟一样,他们有着“既像又不像”的特征。范畴和意义也是这样,具有一定的模糊性:一个词会有若干不同的意义,且同一个意义用于不同的情景就会有不同的用法,人们还常因对一个词义有不同理解而产生误会。

美国后现代哲学代表人物奎因(Quine,1960)接受了维氏的“意义不确定性”,并据此批判了意义指称论,且以“Gavagai”为例说明此词可有多种指称义:兔子、白色、动物、兔身、兔尾、跑动等,这说明通过指称活动来确定词语意义具有较大的模糊性,因为最初的刺激就是不确定的[9]。他在批判逻实论之根基——分析与综合命题之分时就否定了“同义性”,这与“指称不确定性”和“意义不确定性”密切相关。据此他又引出了“翻译不确定性”这一新论题,有时又叫“不相容的翻译手册”,即人们可用多种方法将一种语言译为另一种语言的翻译手册,这些手册虽都可与土著言谈的整体相容,但互相之间并不相容。这为“模糊翻译学(Fuzzy Translatology)”提供了理论基础。

值得赞赏的是,奎因还从“整体论”角度提出了解决方案,即局部的不确定性可在整体中得以部分消解[9]77。他还引用维氏的一句名言作为依据“理解一个句子就意味着理解一种语言”[10]8。

“意义的不确定性”亦已成为当今学界的主要观点,它与后现代的特征“非理性、多元论”是一脉相承的。毫无疑问,这一观点让若干坚守形而上的学者不得不重新审视自己的研究。

(五)反宏大叙事写作法

正如上文第(一)和(二)点所述,维氏后期批判哲学为王的主张,以“语言游戏论”反对建构宏大理论体系,这直接为后现代哲学家(如利奥塔等)反对宏大叙事提供了理论依据。所谓“宏大叙事(Grand Narrative)”,就其字面意义而言,就是指一种“完整的、全包的叙述”,应当具有“科学性、体系性、普遍性、连贯性”等特征,意在创立一套被普遍承认的、包罗广泛的、以终极真理为目标的理论体系,期望它可以成为某哲学体系的基础来源或某社会政治理想的依据。但在现实中,这一理想设计是无法实现的,常遭到现实的无情打击,像肥皂泡一样而破灭。利奥塔[11]在《后现代状态》中严厉批评了资本主义的宏大叙事,并将“后现代”描写为“对宏大叙事的质疑和否定”,以告诫后生们不要迷信理性天堂,应当接受“理论局限”“方法断裂”“知识浮动”的事实,更应关注“边缘话语”“小型叙事”“局部知识”。

维氏的“语言游戏论”为解构传统的宏大叙事提供了锐利的武器,理论研究,玩玩而已,说说罢了,千万别犯“痴人说大话”的毛病,动不动就好高骛远,建立什么宏大的理论体系,俨然以“大主教”自居,摆出一副统摄天下的姿态。当今许多哲学家常基于自己独特的视角,玩弄着不同的语言游戏,从而开创出后现代时代一种“不规则语言游戏”的多元化生动局面,使得“宏大叙事”走入半死的胡同。

更为值得称道的是,他还将自己反宏大叙事的想法落实在具体行动中,如他在1922年和1953年写作两本著作时都采取了一种与众不同的表述方式,将平时随想随感写在纸条上,然后以节号的方式编辑成书,自称其为“照相册”,还有学者称其为“散文集”“速写集”“箴言录”,但他似乎并不打算建构什么理论体系和宏大叙事。

他这种节号式的写作方法,给我们阅读时带来了不少麻烦,常觉得他的论著缺乏理论系统,条目不很清晰,各个小节之间常有脱节现象,且前后言词上还有不少交错之处。或许,这种写作方法正与他“愤世嫉俗、充满叛逆”的人品一样,彰显出一种“于世相左、造反有理”的性格,冲破了传统哲学写作的理论框架,以身示范来反对宏大叙事。

三、维氏后期理论与体验哲学和认知语言学

笔者(2012)将“体验哲学”视为后现代哲学第三期的建设性,上文的相关观点同样适用于体验哲学以及基于其上的CL。如维氏提出的“家族相似性”,经过罗斯等[12][13]于1970s中期所做的一系列心理学实验,发展成为著名的“范畴的原型理论(Prototype Theory of Category)”,这是对维氏家族相似性原理的一次重要应用和发展,也是对基于二值逻辑的经典范畴观的又一次更彻底的清算,为人类活动、语言分析、社科研究提供了一个更为合理、更为有效的理论框架。这是经典范畴观与原型范畴观之间的主要差异[14]118。

罗斯基于维氏家族相似性建立起来的原型范畴理论,亦已成为CL的主要理论基础之一。Lakoff(1987)将其引入语言学研究,出版了“Women,Fire and Dangerous Things:What Categories Reveal About the Mind(《女人、火和危险事物——范畴揭示了心智中的什么奥秘》)”,以大量的例子说明原型范畴理论的解释力,深入批判了传统语言学理论(包括索绪尔和乔姆斯基)中的客观主义立场,为CL的深入发展奠定了理论基础[15]。Taylor(1989)则根据原型范畴理论出版了CL经典著作“Linguistic Categorization:Prototypes in Linguistic Theory(《语言范畴——语言理论中的原型》)”,他首先系统运用原型理论来详解语言的音位、语调、词法、句法、构式、词义等层面,终使语言学研究摆脱了经典范畴(包括形式化分析)之阴影,跳出了索绪尔和乔姆斯基的研究模式,进入到后现代人文大潮之中[16]。

我们知道,20世纪前大半时期的语言学家大多遵循二值逻辑,对音位(±区别性特征)、句法(SV、VO等)、语义(如CA)等进行了二元切分,尝试用形式主义的方法来分析语言各层面,这都是基于亚氏经典范畴理论提出的[14]99。但学者们发现,这一分析方法常难以周全,捉襟见肘。

CL的语义观主要可概括为:体验观、概念化、互动观、百科观、原型观、意象图式观、隐喻观、寓比观、象似观、认知模型观、联想观与激活观、整合观、突显观[17]。所谓“百科观”,即应依据我们的百科知识来理解词语意义,因此词语意义不可能具有单一性和精确性,且常常显露出模糊性,据此便可批判意义的图像论、指称论和对应论。

值得注意的是,CL并未简单吸收维氏相关理论,还对其做出了重要发展,本文主要论述以下三点:

(一)基于用法的模型

体现后现代哲学精神的语言理论——CL(包括构式语法学)—— 继承并发展了用法论和人本精神,一反索绪尔和乔姆斯基的客观主义语言学研究方法,力主从人本性角度研究语言,在“现实—认知—语言”的基本原则指导下提出了“基于用法的模型”。该模型具有如下重要的理论意义和实践价值[18]。

(1)批判语言天赋说,实践语言体验说;

(2)否演绎法,倡归纳法,或两法兼治;

(3)反思假设方法,行所见即所得原则;

(4)摒弃规则限制法,力主构式图式法;

(5)破除形而上学,倡导回归生活世界;

(6)依频率审视语言,反凭空思辨猜想;

(7)批理论实践脱节,兼二语习得规律。

当然了,CL视该模型为基础,主要是针对乔氏常以人工编造语句为例来解释他的理论,如Colorless green ideas sleep furiously,这显然缺乏说服力。

(二)CL核心原则与维氏前后期理论

维氏(1922)主要从“现实世界和事实”入手,阐述其背后的“逻辑世界和命题”以及表达它们的“句子”和“语言”,研究发现它们共享一套逻辑结构,因此这三者之间具有同构关系。正如韩林合[19]1310所说,维氏认为“世界、心灵、语言”这三者相互独立地存在着,且认为世界的结构决定了心灵表现和语言表现的结构,逻辑形式的一致性使得心灵体现了世界,语言体现了心灵。这三者之间的和谐在于逻辑形式的一致性。维氏到了中期,认为这种和谐是在心灵之中建立起来的。他在后期认为,心灵与世界之间的关联最终是在语言之中建立起来的,三者之间的和谐在于,不存在独立于语言表现的思想,而且不存在独立于思想框架的世界。江怡[4][7]也有类似的论述。笔者将这一研究思路总结如下:

世界—事实—命题—语言

传统哲学一般遵循“从右向左”的路径,而维氏出于其叛逆精神,反其道而行之,按照“从左向右”的逆向思维,从语言出发来研究哲学,从而引出了“语言哲学”之转向。上一思路就大致相当于CL的核心原则:“现实—认知—语言”。

维氏从早期基于英美文化传统(科学主义、精确推导)运用逻辑形式来建构“本质论”,转向了后期基于德国之崇尚生命和人本精神的立场,一反常态,提出了“反本质论”,开始关注“生活形式”、回归“生活世界”以及与其水乳交融的“日常语言”,希望能在生活形式(相当于世界图式、世界观)的语言游戏中医治这类哲学痼疾,因其病根就深藏在语言游戏之中,即误用误解了日常语言。当今CL所强调的“互动体验”和“认知加工”似乎也正应了维氏的这一预言,通过对现实生活世界的“体验”和“认知”,便可更好地理解范畴、概念和语言。

但CL对维氏的这一基本思路有了新的发展:该核心原则一方面可从左向右解读为现实决定认知,认知决定语言;另一方面可从右向左解读为语言影响认知,认知影响现实。此外,根据维氏后期理论,去掉中间的“同构”而改为“拟构”[20],因为语言不可能像镜子一样真实反映现实世界,它可能更像哈哈镜,会不同程度地掺入人本因素,改变现实世界,这就是我们近年来所论述的“体认观”,且主张将“CL”的学科名称修改为“体认语言学”,笔者另文论述。

(三)象似性理论

CL的基本宗旨就是追寻语言表达背后的认知机制,即语言符号如何象似于认知方式,因此几乎每本CL的教材或论著都要述及象似性问题。因此,接受CL就必须接受象似性理论。

CL所倡导的象似性理论也与维氏前期理论有关。按照维氏前期的“图像论”,语言像图画一样对应着外部世界,这只能是“符号二元论”的反应。据此,简单名称与对象对应,词语之间的关系对应于对象之间的关系,原子命题摹画了原子事实,原子事实的结合对应于复合事态的内部结构,其为原子命题的真值函数,即复合命题的真值可通过原子命题的真值和逻辑联结词语内涵的演算获得[21]118,显而易见,这其中根本不能反映出人本因素在其间发挥的关键作用。而维氏后期主张回归生活形式,从人本角度来解释词语的用法意义,因此CL核心原则中的“认知”正体现出语言研究中的人本精神。因此象似性理论认为,语言象似于人们的认识方式,且在其作用下,在一定程度上象似于外部世界。

结语

维特根斯坦,西方哲学史上一个响亮的名字,也是世界为之骄傲的少数哲学家之一。他敢于批判,勇于反思,具有怀疑精神,于20世纪初提出了“哲学的逻辑分析法和语言图像论”,倡导并推进了语言论转向,逐步形成了哲学语义学。该理论直接催生出语言学界的语义学。他于20世纪30年代开始反思自己早期的观点,提出了“语言游戏论、意义用法论、家族相似性、反本质论、语义模糊论”等观点,可谓一语既出,四座皆惊。他将语言哲学导向了日常语哲学派,逐步形成了哲学语用学,且直接辐射进语言学界,形成了语言学界的语用学。

笔者认为,维氏后期的理论是后现代哲学(含体验哲学)和CL的主要理论来源之一。本文详析了维氏后期理论与后现代哲学之间的渊源关系,其中的若干论述亦已成为CL的基础理论。值得注意的是,该学科不仅吸取了维氏的相关观点,还做出了重要发展,如:基于用法的模型、核心原则(现实—认知—语言)、象似性等。

若要能深刻认识CL的历史贡献,我们就必须认真研读后现代哲学家的相关成果,特别是维特根斯坦的主要作品,了解他一系列观点对语言哲学和后现代哲学作出的特殊贡献,以能更好地从全世界人文大潮的发展趋势来把握最新学术成果,尽快与世界前沿接轨。

中国学者并非闲云野鹤之辈,更非单打独斗之人,我们的研究,如钱冠连先生所倡导的中国后语言哲学,笔者提出的SOS理解模型、体认语言学等,同样都可算作对世界非物质文化所作出的贡献!

注释:

① 毕因论(即本体论、存在论)主要关注客体如何反映至主体,追问世界之本质,笔者将其称为“客主关系“;认识论将其颠倒为“主客关系”,强调主体如何认识世界,人的真知来自何处,主体如何将自己的认识加于客体之上;而语言论将哲学问题归结为语言问题,语言被置于至高无上的地位,从而突出了语言与主体和客体的关系,笔者将其概括为“语主关系”和“语客关系”。

② 有学者认为维氏(1953)主张用仅摆事实(不说道理)的方法让人们自己明白其后的道理,故有此说。