堂 皇

2019-01-29陈丹丹

⊙ 文 / 陈丹丹

最初见到堂皇,是在小白的摩登“狗屋”,位于莱克星顿小白新搬来的公寓,还没收拾完毕,进门一面破镜子,沾着踢成钩状的白漆,像皴裂的嘴角边一道诡异的刀疤。新地板伪装原始,不上漆,单留出一圈又一圈的木纹。正好那天我忘戴散光眼镜,模糊看去,只看到一片大大小小的“肚脐”。桌子板凳圆圆方方,则如一块块冻了的蒜泥白肉。

小白笑嘻嘻地过来,牛仔裤卷一条边。他蹬一双白袜,也不穿鞋,看得到前后跟都黑了,仍在屋内屋外矫健地跑。他有一张茄子似的垮脸,前后左右洗剥干净,单留一小卷毛寸头黏在头顶。小黑胡须,黏着下巴。我顿时觉得他的整个脑袋,就如同一只前后跟发黑的白袜。

妻一进门就夸张地和一群女人挨个儿拥抱。我憋了一路尿,立马冲向厕所。不料刚进门,就看见前方是层峰叠嶂、曲径通幽——原来那厕所的马桶上方挂着一溜儿衣服,仿绸的唐装大袍,真丝小褂,人造棉睡裤,可能是刚洗的,还滴着水。我只好撩开密密层层的衣物,勉强直立撒完了尿。只是大袍上残留的水,不断滴在肩上,让我想起母亲两年前来探亲,也爱花花绿绿晾一屋衣服。

客厅中间已经摆开牌桌。我认出其中一个女人,洋名苏珊娜,原是小白的女友,听闻上半年他们已分了手,这天不知何故还在这儿厮混着。苏珊娜是黑美人,锅盖头发型,耷着眼皮,底下是浓重眼影,像两只手上下掐着眼睛,不让睁开。旁边的一位垂目敛眉者,有些诗人徐志摩般的“娇羞”。屋里暖气开得太热,苏珊娜把锅盖头的头发撩到两边,眼睛也睁圆了。我惊异她的两条眉毛居然修成对称的半圆形,如两把小锄头。只见苏珊娜把牌向前突地一摔,嚷道:“霉,霉到家了。”旁边一个“小兔牙”,绽开牙齿,嫣然笑道:“报应啊,报应,活活现世报。”

苏珊娜竖起两条眉毛,要去砸他,另一个打圆场道:“怪只怪苏珊娜太精,不是说高手高手,手一高,气就不行吗?除非让个不会打的来摸牌。”苏珊娜横了“小兔牙”一眼,说:“高手手气不行?我啥时是高手了?高手还从头输到脚输了个精光?切!高手!”然而,苏珊娜毕竟得意起来,一边说着,一边把两只脚跷到对过的椅子上,嚷道:“靠!还得找一个人替我摸牌。堂皇呢?让堂皇来!”

就看见一个圆嘟嘟的脑袋滚进来。

那堂皇生就一张凸凹不平的脸,层层叠叠布着白斑,像滑熘肉片前先用生粉鸡蛋抓肉片,沾了满头满脸的粉。不过除却脸蛋的坑坑洼洼,堂皇的整个脑袋,因为头顶秃发后整个海岸线下移,倒像是一个滴溜滚圆的茨菰。

他的头顶在脖子上,那脖子就如茨菰的柄。顶上便是“七八根发脑后,两三撮毛额前”,茨菰的顶上长出蒜头的根须。

“堂皇,发牌!”“小兔牙”仰头命令道。堂皇将屁股在凳子上蹭一下,一个跃身,企图耍一手,去抓那桌子外缘的牌,谁料手一颤,那牌抖抖索索全撒在桌上。一桌的人都哄笑起来。

堂皇赔笑道:“马失前蹄,马失前蹄!”

“小兔牙”笑骂道:“你那蹄子还好意思叫马蹄?”当下自己将牌弄规整了,放到桌子中央,大家轮流摸起来。

苏珊娜沉着脸默不作声。堂皇偷眼相觑,见苏珊娜脸色还好,就又振奋起来摸牌,且学了乖,不再鲁莽地雀跃,倒是伸着脖子候着,每轮他,一只手就倏地伸出去。堂皇原本生得壮,手胖,但这肥胖的手却迅捷异常,倏地伸出去,犹如小鸡啄米,忽地一张,忽地一张,将牌都粘到他手上去了。

然而不到一分钟,那牌就得交到苏珊娜的手中,隆重得像交接孩子,小心翼翼地将捏成一个扇形的牌抱给苏珊娜,那舍不得的眼神,禁不住落在那牌上,又移转到苏珊娜的脸上。

那一局苏珊娜果然打了个翻身仗。堂皇得意起来。再下一次,他一面摸牌,一面左顾右盼着,仿佛很得意自己摸牌的身份。苏珊娜顿时一个白眼翻过去:“看牌吧你!回头又掉一地。手上没螺的东西!”堂皇觍着脸道:“手上没螺你还叫我摸?手上没螺你还叫我摸?”苏珊娜顿时把脸一撂,没理他。

没隔多久,小白送来草莓甜点,大家分配完毕,继续摸牌。堂皇又神气起来,妄想左手吃甜点,右手摸牌,结果手一颤,那牌果然又抖抖索索全撒在桌上。堂皇张开嘴,露出两个门牙,讪讪地笑着。苏珊娜抬起搁在椅背的脚便去踢堂皇的手。旁边的人再度哄笑道:“美人脚,好运到。”

然而不论堂皇的手还是苏珊娜的脚,仿佛已然和好运拜拜。苏珊娜接连几次输,输了个一败涂地。堂皇自然也被剥夺了摸牌的权利。堂皇安静下来,老老实实做看客。然而苏珊娜不客气地将他请出了核心圈,堂皇只得屁股离了凳子,勾着脖子去看牌。他的毛衣有点女式样,领子是一圈动物的皮毛。从一个角度看去,他的头与身子似乎全然分开了。酱色的皮毛围着脑袋一圈,活像和成一团的茨菰烧肉。

等到大伙儿来全了,那牌局自然就散了。这还是我和妻结婚后,第一次重返教会的周末活动,看见不少老面孔,更多的是新人,大家热络地寒暄,很有四海之内皆兄弟的气氛。菜是从四川小馆叫的,吃时已凉了,但至少还有水煮牛肉可解乡愁。吃了饭收了碟子,按照惯例,“杀人游戏”开始了。

因为几个中文不佳的华裔的加入,这“杀人”的开场介绍,变了中英双语。又加上从未玩过的新手的质询、老手的解惑、不同“老手”之间的争论,忙了好一大圈儿。刚刚要蓄势待发,但听见一连串喷嚏,惊天动地,顿时把大家刚鼓足的气又泄下了。几个声音顿时哄笑道:“堂皇,你的鼻炎又犯啦。”

这北美版的“杀人游戏”,比国内多了一个“医生”。“医生”可以救活任何人。最重要的当然是救活“警察”,因为“警察”可以识别“好人”与“凶手”。但“医生”也可以万事不关心,只救自己性命。玩“杀人游戏”,最怕遇到这种“明哲保身”的医生。然而几次玩下来,“警察”都是一旦死去,再无复活。大家嚷起来:“什么缺德的医生啊,每次都只救自己!”

调查下来,这“缺德医生”正是堂皇。

“杀了,把他给杀了!”苏珊娜咬牙切齿地说。

一会儿“杀人游戏”结束,转入下一个游戏:抢凳子。然而其中最晃眼的角色,仍是堂皇。堂皇身胖,行动不便,到最后便撅着屁股做下蹲状,勤勉地跃来跃去。于是大家都道:“堂皇堂皇,蛤蟆功皇。”堂皇又每抢必争,跟女孩子也争。于是大家又道:“堂皇真不怜香惜玉,连女人都不让!”然而大伙儿实在高估了堂皇的男性跋扈力。因为事实是,女人们连堂皇都不让。几个回合下来,堂皇一个凳子也抢不到,脑门儿汗津津,再下次,就越发使足了劲儿,然而劲儿使得过猛,一个趔趄,一头磕在椅子上。劲儿使过头了!

大伙儿复又嬉笑道:“堂皇,又不是拱猪!”

再一会儿“抢凳子”也结束了,小白哼着歌,端上来两个蛋糕,原来今天正是老周与堂皇的生日。大家拍手唱歌,分了蛋糕,就开始签生日卡。堂皇想是太激动了,一大口咬下去,蛋糕糊了满嘴。

签到我的时候,我发现分属二人的卡片,堂皇得到的祝福比老周少了许多。随后堂皇签了老周的卡,就接过属于自己的那张。只见他擎着卡片,很忧愁地看着,半晌沉默不语,想是不懂自己得到的祝福怎么就比老周的少上一截。

签生日卡完毕,正式活动才开始了。教友们开始介绍《圣经》里的故事。从争论巴别塔的由来一直追溯到亚当夏娃。堂皇异常活跃,盯住苏珊娜色迷迷道:“苏珊娜要是夏娃,我才不吃智慧果!”旁边的人捅捅他,笑道:“敢吃苏珊娜的豆腐?回头再杀人,苏珊娜第一个就把你杀了!”

果然,苏珊娜拎起桌上的空可乐瓶就朝堂皇砸去。

“杀了,把他杀了。”苏珊娜再次咬牙切齿道。

回家路上我不满道:“女人!没苏珊娜那么泼的。”

妻道:“堂皇也太不识相了。”

此后两个月,我再没有去参加过教会的活动。我所工作的电脑公司没有征兆地倒闭了,我不得不去波士顿一家小学校念中国历史,毫无前途。从剑桥搬到摩顿镇,也就是从一个城市边缘搬到另一个城市边缘。我和妻租的是一个大House里的一间,极不方便。然而银财紧张,不能不凑合。刚进门,却看到一个人热切地朝我招手。

竟是堂皇。

我对两个月前的邂逅记忆犹新,想不到鬼使神差,我们竟成了堂皇的同屋。

虽然与堂皇也只见过两面,但相识的人做了同屋,到底有着几分亲切。堂皇一把将我和妻拽到隔壁小饭馆,热火朝天地与我们攀谈起来。碰巧我们的桌子边,靠墙贴着一面镜子。堂皇说着说着,就忍不住朝镜子里看一眼自己。

妻向我使个眼色,带笑道:“堂皇,帅多了呵。”

堂皇一面谦虚着“哪里,哪里”,一面禁不住又看一眼镜中的自己,眉开眼笑。

说实在的,也怪不得堂皇看着自己眉开眼笑。他原本满头满脸的白斑,眼下居然淡去许多,看去几乎和普通人没有区别了。也确实是帅多了。

隔一会儿,堂皇终于忍不住,兴奋地说道:“还记得吗?锡铭,你在生日卡上祝我‘风流倜傥’,嗬嗬,托你吉言,这下老堂我可真要倜傥了。”

妻在对面抿嘴向我窃笑。我礼貌地笑道:“呵,看样子有女朋友了。”

堂皇忽然变得害羞起来,摆着手道:“早着呢,早着呢。”隔一会儿又道:“到时候请你们吃酒。”

这顿饭攀谈下来,才发现堂皇不只是我们的同屋,还和我一个系。做东亚历史的博士候选人,研究课题是东亚的“宦官”,也就是——“阉人”。

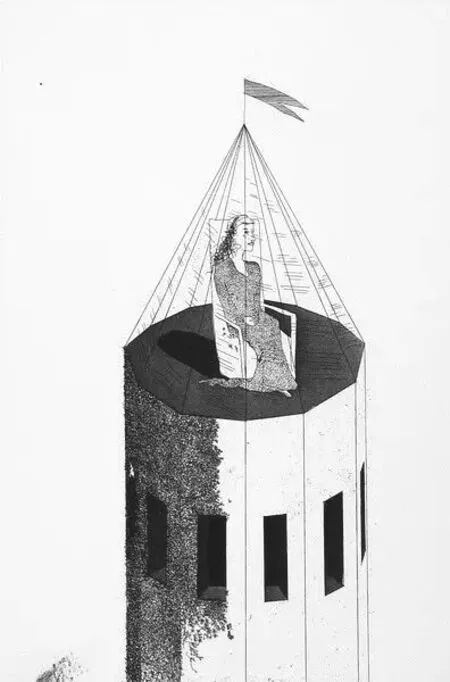

⊙戴维·霍克尼 作品4

转眼开学,我胡乱注册了三门课。一门满语,一门满洲史,一门日本武士。这是堂皇苦劝的结果。堂皇虽是中国人,助教的课却是这“日本武士”,只因职位稀缺,为糊口,不得不将就。堂皇同时劝我,为了日后生计,也该修修这课,以后才有做助教的机会。

第一堂课,很远我就看见堂皇穿一件酱色汗衫,站在门口分发材料,果然如同一个日本武士。那酱紫的颜色,衬上堂皇的黑皮肤,脸上隐隐约约的白斑,像是刚从酱油缸捞出来似的,我没有见过那样凄惨的颜色。

日后就老看见堂皇在系里跑来跑去,却并不显得神气,只觉他如那酱色汗衫一样惨淡。刚开学没几天,林书豪来波士顿比赛,我们连同其他五十个中国学生,买了便宜票去看,坐在很偏远的角落。堂皇拎着大包小包地走来,竟然一边“听”球一边改学生论文。不待散场,我们一窝蜂出去赶地铁。堂皇这回竟然异常敏捷,我们还在楼梯上,他已拎着大包小包冲上了地铁,等我们下到一楼,那地铁已经开了,车窗里是堂皇急速掠过的脸。我想起堂皇那件酱色汗衫,立刻又感到一阵凄惶。

我们学校的东亚系虽然小,倒也还每周一小会、每月一大会,还可拖家带口,拖儿带女。会上堂皇照例是被取笑的对象。中秋节,大家围坐一桌吃月饼,有美国佬,操着一口京片子,开始拿堂皇开涮:“堂皇,我给你做媒,娶了我们系的满语老太,如何?第一,老太拿工资养你,生活无忧;第二,一月一次性生活,足矣。正好配合你写太监的论文。”

周围的人立刻笑成一团。我们吃饭的桌子,是那种长条形。坐得远的,见这边笑了,就向这边喊过来,笑什么笑?这边的人少不得一个脑袋接一个脑袋,向远处一五一十地传话过去。于是堂皇的笑话,在五分钟内传遍全桌,远处立时也笑作一团。

堂皇也咧开嘴笑。我恍惚觉得他的满口牙齿,统统跃到脸上变成一摊一摊的白斑。

妻说:“疯了。”

我们一直在思忖堂皇的女友是谁,然而一个月过去,并不见一个女人来找他。没过多久,又见堂皇与一个德国佬打得火热。我们不禁又怀疑堂皇是gay。第一次遇见他们是在餐馆里,两个人坐在一堆鸡翅前面,埋头啃着。那德国佬生就一张刻板的脸,没有头发,倒有浓密的胡子。犹如一个脑袋长倒了的孙行者。

第二学期堂皇没有得到助教的职位,只得赋闲在家,忙他的博士论文——研究东亚三国的阉人。这回连德国佬也不见了。妻在枕头边上悄悄地说:“你别说,还真研究什么像什么。你看堂皇最近,像个什么样!蔫成了那样!”

我们租的是中国房东的房子,房子共三层,除了我们所住的一楼住着一个美国老女人,其他住的都是中国人。刚搬来的时候,房东得意扬扬地介绍,那女人是从大学离职的英文教师,白人!房东把“白人”二字念得异常响亮。当然也不怪房东崇洋,连英文不好的我都不禁暗自庆幸,如此便宜的房屋,竟然还有洋人可切磋洋文。

后来才知上了当。最初半年,老女人不在。她不在,万事正常。新年刚过,她回来了,酗酒、呕吐,很快将一楼熏出一股马尿味。有一天我忙论文到半夜,原本已睡眼惺忪,要出去洗洗准备睡了,没想到刚打开房门,就看见老女人光着身子站在水池前,一段灰白的躯体就那么暴露着,我顿时被吓清醒了。

很快我就开始熬夜。每次半夜饿了,出去煮面,都会看到老女人喝醉了,瘫在地上,有时候光着身子,有时只披一个不能蔽体的破毡子,爬到水龙头下,洗身体。

半个月后她开始向我们借钱,披着那破毡子敲我们的门,眼巴巴地看着我们,只借五块。妻觉得不忍,给了她十块。渐渐的,她来借钱的次数越来越多。有一次,她开口要二十。妻说,没有二十。她就改借两块。然后她很有礼貌地说:“Thanks a million.”就披着毡子爬走了。再下次还钱的时候,她说:“I love you.”

她所有的食物,都用一只烤箱烤熟了吃。有面包衣子沾着那烤箱底,每次烤完食物,都有一股烧焦的气息,一直飘进我的屋里。

三个月过去了,眼看着老女人借钱、还钱,喝醉了拖着腿爬进爬出,我突然觉得自己对她已经有了怜悯之情。每个月会有一天,她从银行取来现钞,然后敲门还钱。她说:“My dad told me,never use credit card.”我在想,她的老爸爸,一定已不在人世的老爸爸,在天上,会否知道,他的女儿在过这样的生活?

渐渐地我开始日夜颠倒,夜夜工作到清晨,再强撑着出去买一杯咖啡喝。天亮得早,很早就可以看到窗户外面的蛋青色天空,出了门,常看到老女人披着灰白头发,拖着腿,瘫在门口。有一次她冲我笑:“You never sleep!”她原来也有这种幽默。

然而,有时候也挺讨厌她。她从早到晚将电视开得震天响,还时不时在屋子里高声叫骂——比如,波士顿的棒球队又输了的时候。有一阵听不见电视声,我开始纳闷,后来房东告诉我,老女人把电视卖了,买酒喝。房东从地下室捡了一个破烂收音机给她。于是半夜里我开始听见收音机响,单薄的声音在万籁俱静中尤显凄凉。而她就从那凄凉的声音里,哆哆嗦嗦爬出门来。

这是她自己的国家。然而她陷身于我们这一群异乡人中,举目无亲。

傍晚炒菜的时候,房东照例要踩着拖鞋出来绕一绕,站到油锅边,就开始吹!

“这女人嘛,早两年还是很富态的!有访问学者,精哦,跟她眉来眼去,要跟她结婚,到登记前几天,她才发现访问学者在国内有老婆,她不干了!”房东神神秘秘地说道。

“婚没结成,受打击,以后就不行喽!喝酒,喝马尿一样,还怎么行啊!一房间的蟑螂,脏么脏得个……只有堂皇,还老和她搞在一起,两个人的关系别人拎不清。有一天么,堂皇大清早地从她房里跑出来,这女人也光着身子,一个人精赤赤的,跳出来骂,骂!”

很快我们从一楼搬到三楼,就几乎看不到堂皇了。偶尔在楼道上邂逅,我发现他脸上的白斑又复发了。

堂皇再次进入我们的视野,是他进了警察局。据说他用“陪读”的名义从国内“谈”了一个老婆。那个二十二岁的女孩子,之前没见过他,来了以后看到他满脸的白斑,就不干了。她白天出去,到餐馆端盘子,不知道怎么搭上了一个洋人,就住到人家那里去了。堂皇跟踪她,一直跟到进了门,对准女孩的手就死命地踩。那个美国佬当场报警。到警局,女孩一把鼻涕一把泪地告堂皇虐待。这个官司一旦吃定,堂皇少不了坐五年牢,外带遣送回国。

房东骂骂咧咧地把堂皇保释出来,到底还是敲了堂皇一大笔钱。堂皇没有了课上,论文也不写了,整天坐在堂屋里阴沉着脸。

“婊子!”堂皇用刀一下一下捣着面包,捣成了面包屑。

堂皇说:“杀了她!我要杀了她!”

隔一个礼拜,我去开会,半夜接到妻的电话。妻说堂皇在我们房间外拼命地敲门,非要进来跟妻谈,扬言第二天就要去砍了那个女孩。妻好心劝他。堂皇却隔着门发狠道:“我要杀了你!”一边说一边还拼命撞门。

妻在电话里哭道:“不能待了。”

第二天我就回波士顿,开始找房子。堂皇暴躁地楼上楼下乱转,只有见到我,他还勉强笑笑。

那几天我还没有找到房子。

有一天见堂皇喝得烂醉回来,房东道:“这下官司了结了。”

原来堂皇天天蹲在那女孩楼下,见了就冲上去大骂:“我是待不了美国了。我回国!回国又怎样?回国就杀了你全家!你告我?我回国就杀了你全家!”

女孩哭着撤了诉。

官司摆脱了,堂皇却并未好转,反而正式地加入了“烂醉一族”,他的身上也开始整日带有马尿的气味了。

找到房子的那一天,很晚我和妻才回来。我们看见老女人的房门敞开着,只见一个身子拱起,爬在另一个白花花的身子上。再一看,我们不禁大吃一惊,竟然是——堂皇!

妻说:“不能待了!”

很快我们就搬了家。妻停了自己的课,去找工作。每天我一直忙功课到深夜,妻则找信息到深夜,第二天又马不停蹄地奔出去找工作。

终于有一天妻疲惫而带笑地回来。我问她是什么工作?她只说是舞蹈治疗,对付一群需要心理疏导的孩子。工作需要,妻又开始苦背相关的英文单词。我们又回归了教会那边的周末活动。在教会活动上,空气中的每一粒微尘都充满了圣洁。妻在每一个周末聚会时都祈祷,希望主保佑,让锡铭能够信主。我微笑。在聚会的最后,大家闭眼祈祷的时候,我会睁开眼睛,我看见周围的每一个人的虔诚的、黏滞的脸。我不知道他们闭目所寻找的,究竟是上帝,还是某种意义上的家,或者安定?

退了学,妻不能再修舞蹈课程,却仍被教会拉去教跳舞。又一个中秋节晚会,教会的女士们商定要跳《飞天》,妻冷冷地笑:“小肚子变这么大了,还‘飞天’,开什么玩笑!”然而妻还是去了。那晚会是在郊区一个大教堂的二楼,装备简陋,厨房与后台都在一起,左边能闻到饭菜的油腻,右边的气味是厕所里来的。一群三十岁出头的女子,包括妻,紧紧裹着“飞天”的行头,色彩潦草的尼龙舞衣,我只感到回到了上一个时代。

我想起我和妻第一次约会,去北师大看她们的舞团的演出。我骑车带一个女同学,妻带妹妹。我想不到妻一个女孩子,骑一辆男式自行车,从后湖的小山坡一路风驰电掣冲下去。她带我们去吃校门口的煎饼。傍晚,妹妹的眼睛飞进了小虫,她迎着光站着,耐心地吹妹妹眼中的虫子。末了掉过头去,对老板说:“俩煎饼,加个鸡蛋,千万不要香菜。”那个晚上她扮《白蛇传》里的小青。浓黑的眉毛,小小的、微嗔的脸。

此时的妻,也是像小青一样勇敢地“飞天”。

舞蹈结束,妻和她的姐妹们抱在一起,笑出了眼泪。

冬天很快到来,我们的车被迫送去大检,没有通过,也无钱再换新的。我和妻只好改坐地铁。妻每日上完班,全身如散了架。那日正碰上红袜子棒球队与纽约扬基酣斗波城,我第一次看见波士顿的地铁,也像北京一样挤满了人。

不久,妻从小相依为命的祖母病重,我们拼命算钱,最后还是咬牙订了回国的机票。临回国前,在系里的晚会上我们竟然又碰见堂皇。他的灰秃秃的羽绒服里,照例是那酱紫的汗衫。他脸上的白斑并不见好,只是没有白斑的地方,皮肤变得更黑了。他的阴晴不定的脸,像一圈白炽灯照着阴影,阴影下是瘆人的深潭。

他托我们回国给他带一本《汉语成语字典》,同时絮絮叨叨解释半天。我和妻都觉得很烦。

回到北京,第二天就赶往医院。妻从小没了父母,是祖母一手养大。在医院里,妻给昏迷的祖母喂饭,将橘子汁挤入祖母干瘪的嘴里,妻很小心地侧着脸,才没有让泪水滴在祖母干瘪的脸上。几天后祖母离开了,妻在走廊上长久地痛哭。晚上,我在被窝里环住妻冰凉的脚。妻告诉我,她感觉生命中最结实的部分,已经离她而去。

在火葬场,目送祖母遗体送入熔炉,妻背过脸,同时紧紧拽住我的手。在那一瞬间,我感觉我们已成为真正的老伴,相依为命。

回波士顿后,我给堂皇打电话,想把《汉语成语字典》给他。孰料堂皇抱牢了电话不放,东拉西扯,足足扯了一个小时。放下电话后,我和妻同时感到不耐烦与怜悯。妻说,大概他比较寂寞吧。

后来是约在学校的咖啡店见面,一手交钱,一手交货。堂皇翻着眼睛算汇率的时候,妻顺手送他一包杭州笋干。堂皇立时翻到背面,扫一眼笋干的价格,口中念念有词;似乎要以此来决定算怎样的汇率给我们,他时常有这种让人觉得不堪的小动作。谈到脸上的白斑,堂皇说,他在存钱,打算回国去做激光治疗。我顿时为自己对他的“腹诽”而自责起来。

此后就很长时间没有看到堂皇。再此后,辗转听说他结婚了。

我和妻的生活也开始出现麻烦,也许是我俩都累了。从打工餐馆临时回家的路上,我远远望见妻和一位男士从电影院出来,夏风里,我看见妻久违的笑,迷人的少女的笑。一个月后我去纽约开会,顺便去唐人街找了小姐。一个细嗓子的女孩子,女留学生。回来后,我示威一样对妻说,我找了小姐。没有原因,没有解释。我们冷战了一晚。但是,我们又重新上了同一张床,我习惯性地环住妻冰凉的脚。是的,我们已经是相依为命的老伴,多么温暖,多么可怕。

夏天很快过去,开学注册的那天,在路上碰见堂皇的仇敌——那个说一口京片子的美国佬。他笑眯眯地堵住我们,笑得像一朵花。

“堂皇走了。”

“走了?去哪儿?”

“去——去世了。”

“什么?!”

“前天下午还在打羽毛球,好好的,打着打着,一下子倒下去,就不行了。”

“那他太太怎么办?”妻一下子蒙了。

那美国佬道:“什么太太啊!他还没结婚哪。他根本没有太太,他什么都没有。”

回家后我忍不住给从前的房东打了电话。

房东在电话那头咆哮:“堂皇啊,早死塌了!他的房间,看也不能看!脏么脏得个……裤头洗都不洗,全部窝在被头里。啧啧……老恶心的……”

放下电话我和妻面面相觑。隔一会儿,妻仰头看我,急切地说:“锡铭,我知足。我们的孩子,我就是让他们扫地,当清洁工,娶妻生子,过日子,也不要让他们再念堂皇那样的书。博士!哼,博士!”

妻突然间抱住我,泪流满面。

转眼秋入冬。在堂皇的刺激下,我和妻提前了造人的计划。如愿以偿后,整个冬天我们就蜷在屋中,实施伟大的养人工程。我每天做黄豆炖猪脚,妻大口大口地喝下去。我们早已商定,等孩子出世,男孩子要学棒球,女孩子,我们要让她去跳芭蕾。

我想起电话里妈妈兴奋地告诉我:“你爸在‘沃尔玛’找到了活儿。在大门口给买了东西的人盖章。盖一个走一个。不盖不得走。”

隔一会儿,妈又小心翼翼地说:“我和你爸想换一套朝南的房子。你知道家里多冷。朝南好,冬天晒太阳。你别担心,我们钱有着呢。你爸也就是在家闲得发慌。盖章多好。一个人来了,啪,一个章过去。再一个人,再啪,一个章过去。不忙,神气着呢。”

再隔一阵子,爸妈所在的旧小区被开发商买下,他们得了并不多的一笔钱,思前想后,干脆搬到马鞍山去了。在那里,爸找到“家乐福”,同样在大门口敲章。城市到处都在拆迁、征地,以加速度向外扩张。甚至爸妈这两位足迹仅限两座城市的中国居民,也被卷入商品化的洪流,并以自身商品化的方式,印证着国际资本的全球侵占。而我流浪在美国,搜肠刮肚地攒着莫名其妙的区域研究,无比冷漠,无比荒诞。

新的学期开始,我们每天将屋里屋外刷洗得一干二净,抽屉里永远不留肮脏的内裤。很快,我和妻竟然也双双在图书馆找到了“盖章”的差事。每当看到妻挺着大肚子,费力地从椅子上起来,我就想起王小波小说里大致说过的:此刻一种暧昧的癫狂,变成了体内的刺痛。