天山以南

2019-01-25姜晓明

姜晓明

八旬向导

我端着相机,站在库车王府附近的大街上犹豫不前。

“你要去哪里?”身后传来一个老人的声音。我转过身,一位手拄藤杖、头戴巴旦木花帽的维吾尔族老人微笑地看着我。我好奇他的普通话如此流利。我们攀谈起来,老人今年83岁,年轻时在兰州西北民族大学学习汉语,毕业后分配到喀什教书,退休回到故乡库车,“不是有句成语叫‘落叶归根嘛。”老人说。他的脸膛宽厚红润,从某一个角度看,很像库车王府里挂的王爷画像。

“你想看墓地吗?”我还没来得及反应,老人便示意我跟上他。经过一个社区,穿过一条窄巷,眼前一下子开阔起来,一排排黄土堆砌而成的坟墓密布在晨光中,它们大多没有墓碑,有些坟前插着杨树枝,枯叶在枝条上泛着银光。“这片墓地有三百多年的历史了,”老人指着近前的一座坟墓说,“我们土葬的方式是先垂直挖竖坑,再在侧壁挖长坑,然后把逝者放入长坑内,再封土掩埋。”老人把目光投向远处,“就在昨天,刚刚下葬了一个年轻人,他喝醉了酒,骑摩托出了车祸!” 他双手撑在藤杖把手上,陷入沉默。

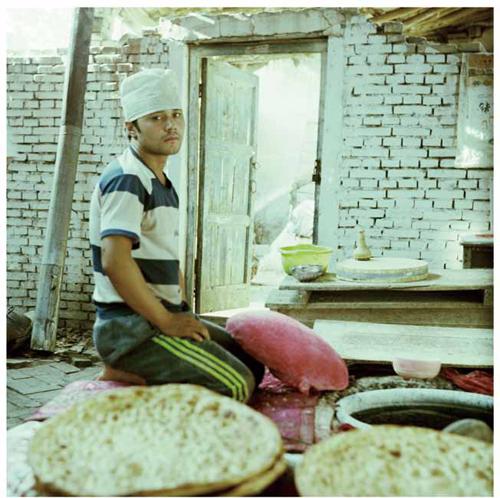

我们离开墓地后,老人邀我到家里坐坐。路上经过一户人家,他推门而入,院子中间有个土砌的馕坑,一个小伙子正闷头往坑里贴馕,旁边三个女人在擀面、往馕上撒盐。老人像是到了自己家,拽过一把圆凳坐了下来,用藤杖指着院子:“拍吧,想拍啥就拍啥。他们家每天烤五百个馕,供应乌鲁木齐的经销商。” 一个刚会走路的小家伙晃晃悠悠挪到凉棚的柱子后面,露着半张脸偷偷看我,鼻子下冒着鼻涕泡。

若羌,楼兰美女雕像

库车,烤馕的年轻人

老人的家就在隔壁,院子不大,一个葡萄架凉棚下有张大木床,旁边的鸽笼里,鸽子在咕咕地叫。他掀开红门帘,把我让进客厅,几个人正围着中央一张大餐桌喝茶,餐桌上摆满烤馕、点心、水果和各种坚果。客厅四周的墙壁上装饰着挂毯,地上铺着厚毛毯。适逢古尔邦节,人们都在走亲访友。老人用维语跟大伙儿说了句什么,屋里的人纷纷朝我点头致意。

“古尔邦节家家都要宰杀牲畜,富裕人家杀一头骆驼,差一点儿的杀牛,再差一点儿的杀羊,最差的也要杀只鸡。”老人背着光坐在窗前对我说,“百分之十留给自己,其余百分之九十与外人一起分享。”

餐桌上坐著一个脸型瘦削的男人,他邀我到他家去做客。老人告诉我他是个泥瓦匠。

泥瓦匠住在斜对面,我一进院门,就有两个小姑娘向我打招呼,她们是泥瓦匠的外孙女,在学校学的汉语,大的叫丽努尔,今年12岁,普通话说得很流利。

泥瓦匠家的客厅比老人家宽敞,高高的吊顶天花板下是一张摆满食物的长餐桌。泥瓦匠把我让到客人位置,自己坐在餐桌的一端,他神情严肃,仿佛坐在自己的宫殿里。泥瓦匠的妻子也坐了过来。老人介绍说,泥瓦匠有五个女儿,一个女儿在乌鲁木齐上大学,另外四个已经出嫁了,只有一个生了男孩,其他都是女孩……我忍不住笑了,泥瓦匠的妻子用眼睛瞄着丈夫,也捂着嘴笑起来,泥瓦匠依旧一脸严肃。

疏勒,公路边的情侣

明勒克村,两姐妹

叶城,人民广场上的高中生

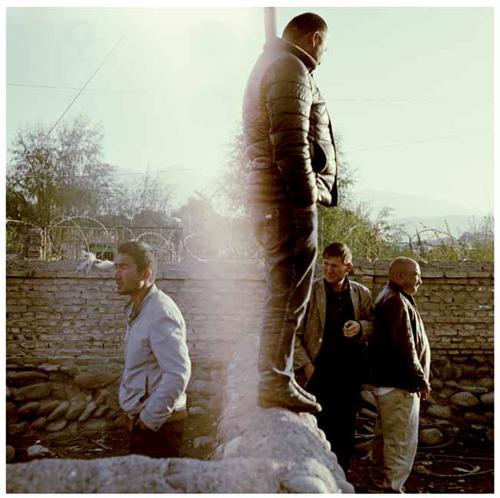

阿克苏街头

谢别泥瓦匠和老人后,在热斯坦路我再次遇见丽努尔,她穿着粉T恤和牛仔裤,背着紫色的透明双肩背包,正要去参加同学的生日宴会。她送给我一朵用美工纸折的雪莲花作礼物。

古城茶舍

沙色的喀什老城坐落在晨曦中,我穿过马路走向古城。

入口处是一家卖陶器的店铺,店主正坐在一摞摞瓶瓶罐罐中闷头吃面。一群游客在店铺前驻足,吵嚷着纷纷在陶器前拍照留念。随着哗啦一声脆响,人群旋即安静下来,一名游客的背包碰翻了两只吊耳花瓶,他怔在那里,缓不过神来。众人不约而同地看向店主——那个30岁左右、留着小胡子的维族小伙子,他抬起眼,懒懒地看了游客一眼,扬了扬手中的筷子,示意他走吧。人群面面相觑地离去。

托木吾斯塘乡集市,卖斗鸡的男孩

隔壁的铁匠铺传来叮叮当当的打铁声,两个老铁匠正在炼炉前敲打马掌和门饰,他们面无表情地重复着同一个动作,仿佛如此敲打了几个世纪。

我沿着阿热亚路向古城深处走去,一群群孩子不时从面前跑过。一个脸上画着猫须的孩子跑得飞快,手拿着纸板卷成的喇叭,喊着我听不懂的话。我紧赶慢赶,还是把他跟丢了。

古城像一座迷宫,我迷路了,索性在纵横交错的巷子里兜圈子。一位老者从一扇铁栅门里走出来,我好奇地向门内探了下头,里面像是一个小饭馆,我贸然走了进去。

这是一个小茶舍,坐满了头戴花帽的维族老人,突然出现的陌生面孔,让安静的茶舍有了小小骚动。每个人都停下正在进行的动作,把目光聚焦在我身上,此时的场景就像一张定格照片。没有空余的座位,我杵在天窗投下来的光柱里,感到有些不安。显然,这个茶舍并不對游客开放,没有人会说汉语。一位白胡子老人起身示意我坐到他的位子,他端着茶具挤到了邻桌。我小心翼翼地坐了下来。一个眉毛浓密、穿蓝大褂的男人把一个茶盘放在我面前,茶盘里放着一只熏黑的搪瓷茶壶,一个残边儿瓷碗,还有一个硬邦邦的烤馕。

那拉提,牛羊巴扎上的男人

茶舍只有六张茶桌,桌上铺着红色的人造革,衬着一屋子人红光满面。我落座没多久,就没有人再关注我。每个人都低头专心地喝茶、吃馕,我学着他们的样子,把烤馕掰成小块儿,蘸着茶水吃。

我对面坐着一位长得像莱昂纳多·科恩的老人,他穿着雪白的衬衫,举止优雅,他帮我续了杯茶。我们离得太近了,每当彼此眼神碰撞的一瞬,各自就把目光落回桌上的茶碗。为了避免尴尬,他身边的茶客走后,他移了过去。另一位老人出现在我的视线里,他定定地看着我,嘴角始终挂着笑意。我举起相机,每次快门响动,他都顽皮地冲我眨下眼睛点下头。

一些喝完茶的人就静静地待在那里,什么也不做,什么也不说,就仿佛在悠长的岁月里,他们可以一直这样坐下去。

沉默的交流

从莎车驶往叶城的路上,我拐进一个叫尕孜的村子。

我刚把车停在村口,一个骑摩托的维族小伙子就在旁边刹住车,他当当地敲我的车窗,然后把脸紧贴在车窗上,看上去有些惊讶,我摇下车窗,他嘴巴动了半天,像是在搜索词汇,最后挤出一个词:“做啥?” “旅游。”他一脸困惑。我拿起相机对准他,他边摇头边对着摩托车的后视镜整理蓬乱的头发。我按动了快门,他冲我笑了笑,骑着摩托欢快地走了。

喀什茶舍,打盹的老人

喀什古城,无花果与墙上的手印

库车,古尔邦节期间的女人

民丰,沙漠中的墓

村里的马路笔直,一直通向远处的庄稼地。家家户户都是土黄色院墙、蓝漆铁艺大门。马路中央的花池里种满雪菊,一个胖女人带着女儿正在采摘。一路上我总能看见大片种植的雪菊,像橙黄色的地毯铺在原野上。

尘土飞扬中,一个扎着头巾、穿着绣有孔雀翎丝绸衫的女人正在抡着扫帚扫地。她像是在例行某种仪式,而不是劳作,因为土地上除了土没有别的。我从她面前经过,她愣了一下,停下手中的活,脸上写着疑惑。我微笑着朝她挥了挥手,她随即也用笑容回应了我,然后又开始一遍遍扫起来。我发现解除他们疑惑最有效的方式就是微笑和招手,同时伴以最简单的问候语“你好”。一个老汉赶着毛驴车从我身边经过,车上坐着一群上学的孩子,他们满脸兴奋,不停地向我喊着“你好”。直至毛驴车消失不见,我依稀还能听到“你好”。

在村子尽头,一户人家的院门敞开着,三个孩子正在院子里的水泥地上追逐打闹。两个大点儿的女孩儿剃着光头,最小的男孩儿光着脚。一个长相温厚的男人从屋里走出来,看到站在院门口的我,招手示意我进去。

喀什,即将改造的高台民居

客厅里空荡荡的,只有一张簇新的人造革拐角沙发和一个铺着丝质桌布的旧茶几。我刚坐下,一家人就不见了,我听到厨房里和隔壁房间里翻找东西的声音,很快他们鱼贯而入,女主人端上来馓子和干果,孩子们端上来糖果、葡萄和烤馕,男主人抱着西瓜,他挥着刀在茶几上乓乓地切西瓜,我真担心他会把桌布砍破了。

我吃完一块儿西瓜,男主人又把另一块儿递给我,他的指关节粗壮,指甲里嵌着泥。他的妻子手里攥着一包纸巾,随时准备递给我擦手。两个女孩儿靠在门框上笑盈盈地看着我。我们就这样无言地坐着。我心里突然涌起一股难以名状的感动。

男主人的弟弟从外面走进来,打破了屋里的静默。他偶尔能蹦出一两句汉语,虽然有些词不达意,我还是弄明白了一件事:他哥哥盖房子花了五万八千,其中政府补贴了三万。我问他是否成家,他笑着摇了摇头。他没有听懂我的话。

临别前,我给一家人拍了合影,此时我才注意到男主人穿着露脚趾的布鞋。孩子们的衣衫上沾满污渍,但他们的脸上却洋溢着灿烂的笑容。

在去往叶城的路上,我收到男主人弟弟微信传给我的照片:小伙子和新娘身着盛装站在苹果树下;在一幅木卡姆壁画前二十多口人的家庭大合影;正在收割的庄稼地。