水陆两栖飞机的关键技术和产业应用前景

2019-01-24黄领才雍明培

黄领才,雍明培

中航通用飞机有限责任公司,珠海 519040

水陆两栖飞机是既能在水面起降,又能在陆上起降的固定翼飞机,是在水上飞机的基础上发展而来的。最早的水陆两栖飞机出现在20世纪20年代初期,英国的维京公司(Viking)研制了大量的水陆两栖飞机,主要用于非洲探险和军事领域,如搜救、反潜、巡逻、轰炸等。最著名的机型肖特“桑德兰”多用途四发水陆两栖飞机,曾经在大西洋巡逻达12 h[1]。从20世纪20年代到30年代后期,美国西科斯基公司(Sikorsky)的S系列水陆两栖飞机广泛用于全球的跨洋航线飞行[2],格鲁曼公司(Grumman)研制的轻型多用途水陆两栖飞机鹅式(Goose) 和野鸭(Widgeon)进入民用市场后,美国空军发现了它潜在的军用价值,水陆两栖飞机开始在军用和民用方面广泛流行[3]。第二次世界大战后,美国军方还订购了上百架格鲁曼公司的信天翁(Albatros)型水陆两栖飞机及其改进型[4]。除了美国和英国外,俄罗斯在第二次世界大战前研制了水上飞船Shavrov Sh-2,并广泛应用于军用与民用领域,第二次世界大战后研制了Be-12反潜和海上巡逻两栖飞机,并继续研制了喷气式Be-200水陆两栖多用途飞机[5]。意大利也研制了少量的水陆两栖飞机,如Savoia-Marchetti S.56A[6]和Piaggio P.136[7]。随着战争的结束和航空技术的发展,水陆两栖飞机相对于陆基飞机的优势逐渐丧失,其航空客运、货运及邮递的民事用途和巡逻、反潜、搜救等军事用途逐步被陆基飞机或直升机所替代。

俄罗斯是少数在第二次世界大战后继续研发水陆两栖飞机的国家。俄罗斯因早期致力于发展高速快艇,在流体力学与水面高速航行专业积累了较多的成果。当需要发展水陆两栖飞机时,能将研究成果立即转化应用于水陆两栖飞机最关键的水面起降部分。这也使得俄罗斯对于水陆两栖飞机的发展有许多独特的技术与优势。日本是个群岛国家,海岸线近30 000 km,独具特色的水上飞机深受日本政府重视。在PS-1水上飞机的基础上逐步改进形成的US-2水陆两用救护机被业界认为是目前性能最好的水陆两栖飞机,可在3 m浪高的海上起降,出勤率全年能达到90%以上,不但能执行海上巡逻和反潜等各种作战任务,而且能够执行搜救和岛礁运输任务[8]。加拿大庞巴迪公司研制的CL-215及后续改进型CL-415水陆两栖飞机是专门为灭火、搜索、巡逻和救护等任务而研制的,多国林业部门及海事部门都配备了这两款机型,是世界上研制及应用最为成功的水陆两栖飞机[9]。

中国在20世纪70年代研制了水上飞机水轰5,主要用于执行近海巡逻、侦察等任务,改装可用于森林灭火。2007年立项研制轻型水陆两栖飞机海鸥300,该机基本型为客运型,改装后可用于旅游观光、农林作业、飞行培训等用途[10]。2009年立项研制大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600,可作为水陆两栖多任务平台,加装灭火、救援、探测等设备,可实现不同领域专业用途,有效保障中国应急救援体系建设。

目前,水陆两栖飞机主要用于森林消防和水上搜救、偏远海岛运输、休闲旅游等方面。随着航空理念的改变及远洋贸易的发展,越来越多的学者开始重新关注水陆两栖飞机,探讨水陆两栖飞机在现代军用、民用领域的价值。欧洲多国共同开展了“FUSETRA”课题的研究[11],通过研究认为:加大水陆两栖飞机技术攻关,提升其技术水平,特别是气动、水动、材料、电子系统等,有望使水陆两栖飞机再次成为航空运输系统的中坚力量。最近美国研究人员又提出了海上平台的概念,认为水上/水陆两栖飞机是连接海上平台的最好机种,可以充分发挥水上/水陆两栖飞机的多用途平台作用[12]。

水陆两栖飞机百年来历经繁荣与衰落,在军用和民用的多个领域有其独特优势。本文从水陆两栖飞机的发展过程阐述水陆两栖飞机的技术特征和发展转变,重点分析影响水陆两栖飞机发展的关键技术,探讨在军事和民用两个方面的应用前景和未来发展方向。

1 水陆两栖飞机的技术特征

莱特兄弟的首飞成功,使世界进入了航空时代,多个国家的航空先驱纷纷投身于各种航空器的研究发明和创造中。修建陆上机场需要投入大量的人力、物力和土地,如果能够利用天然的水域作为飞机起降场地,其优点不言而喻。航空专家们认识到水上飞行的益处,通过理论研究和试验,1910年诞生了第1架靠自身动力实现水上起飞和降落的水上飞机。从加装简单浮筒实现水上起降,发展到浮筒式、船身式上单翼布局,动力从活塞发动机进化到涡桨、涡扇发动机,技术的进步促进了飞机性能的提高,并应用于军事和民用领域。水陆两栖飞机发展演变在布局上可分为传统布局和现代创新布局两类,以下从这两方面分析其技术发展特征。

1.1 水陆两栖飞机的定义和分类

水上飞机定义为能在水面起飞、降落和停泊的固定翼飞机,保证其水面起降的船体或浮筒就等同于陆基飞机的起落架,在浮筒或船体上安装可在陆上机场起降的起落架,在水面起降时收上不用,在陆上起降时则放下,即成为水陆两栖飞机[9]。

从20世纪20年代至今,水陆两栖飞机逐步发展形成了船身式和浮筒式的常规布局,发动机高置于机翼或机身上,避开喷溅水流对发动机进气道、襟翼、螺旋桨等的冲击(见图1[13])。

图1 船身式和浮筒式水上飞机[13]Fig.1 Seaplane of boat hull configuration and twin float configuration[13]

船身式水陆两栖飞机的机身下半部具有像船身一样的特殊构型,满足飞机水面滑行、起降的要求,并在翼下对称布置两个浮筒,或机身两侧布置鳍式浮筒。浮筒式水陆两栖飞机则是在常规布局的飞机上安装浮筒实现水面滑行,可分为单浮筒式和双浮筒式。对于常规布局的船身和浮筒的设计满足阿基米德原理、静水力学、水动力理论等,保证飞机在水上漂浮,不倾覆,及在水面安全起降。由于同时考虑气动和水动特性,这两种布局在设计中有不少的难点,要在保证安全性前提下达到最小稳定性要求。浮筒式水上飞机在水面滑行速度达到1/3的起飞速度时,会产生纵向不稳定问题,船身式飞机的纵向稳定性相对较好,但横向稳定性较差[13]。传统水陆两栖飞机分类如图2所示。

图2 传统水陆两栖飞机分类Fig.2 Categorization of traditional amphibious aircraft

现代创新布局的水陆两栖飞机则突破了传统的布局形式,主要是创新了滑行装置,或采用折叠机翼、环形翼、串列翼等对传统布局进行改进与创新,提升水动力特性和气动特性,使得人们更能体验海天变换的乐趣。

1.2 传统水陆两栖飞机的技术特征

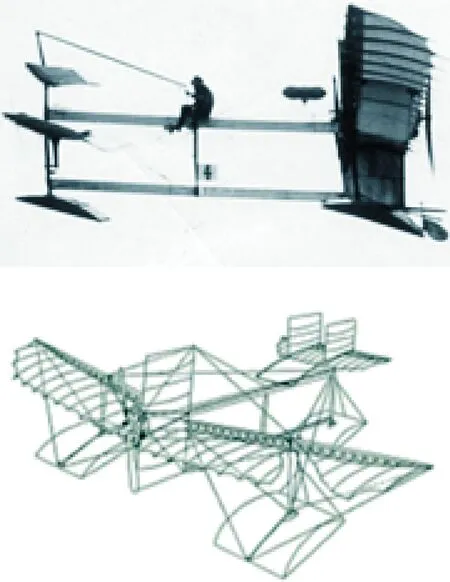

1910年,法国亨利·法布尔基于他对浸水翼面和浮筒所做的理论研究,研制出了世界上第1架浮筒式水上飞机[14],如图3所示,木制机体结构,鸭式布局,鸭翼下有一个浮筒,机翼下有两个浮筒,浮筒由胶合板制成,这种三浮筒式水上飞机气动阻力大,结构笨重,不易于操纵。

图3 法布尔研制的鸭式水上飞机[14]Fig.3 Canard seaplane by Fabre[14]

1913年,美国格伦·柯蒂斯对水上飞机结构布局进行了革命性改进,将机身浮筒改为船身式,并从断阶处将机身分为前后机身,研制出了世界上第1架船身式水上飞机[15],如图4所示。相比于浮筒式水上飞机,船身式水上飞机机体结构简洁紧凑,飞行阻力更小,稳定性更好,这架飞机还首次实现了通过副翼对飞机进行横侧操纵。

施耐德杯水上飞机竞速赛极大地促进了水上飞机的技术进步。1913年首届竞速赛最快飞行速度就已达到了72.6 km/h。1934年,意大利的马基MC72型水上飞机在竞赛中创造了709.209 km/h的飞行记录。从图5可以看到,水上飞机在此期间发生了很大变化,机身变得更加修长,浮筒已从无断阶过渡到了有断阶。

第一次世界大战爆发前夕,英国索普威斯公司研制了“蝙蝠船”水上飞机[16],依据前期对水动力特性的研究成果,飞机船体采用了既可以减小起飞离水阻力,又便于在水上滑行的V型剖面,此项技术革新对于后来水上飞机的应用与发展产生了深远影响。20世纪30年代为水陆两栖飞机发展的黄金时期,其相关技术已经日臻成熟。水动力学已发展到比较完善的程度,布局型式从三翼机发展到双翼机,又从双翼式发展到单翼张臂式,从三浮筒发展到双浮筒,机身过渡到船身式,为了减少阻力,船身变得更尖更长,水、气动特性提升显著。发动机由翼上方改装到翼前缘,功率大幅增加,载重也随之增加,后期也曾有喷气式水上飞机出现。全金属水上飞机的出现,结构重量大幅降低,强度却大幅增加。可折进机身的滑橇、水翼等着水动机构也已经产生,飞行性能大幅提升。此时,水上飞机在军事和民用领域的应用与发展都要优于同期的陆基飞机。

图4 柯蒂斯研制的船身式水上飞机[15]Fig.4 Boat hull configuration seaplane by Curtiss[15]

图5 1919年和1931年施耐德杯参赛的水上飞机Fig.5 Seaplanes competed for Schneider Trophy in 1919 and 1931

第二次世界大战期间,英国的“康维尔·凯特林”水上飞机曾不间断飞行超过30 h。1947年,英国制造了世界上第1架喷气式水上飞机SR·A1,最大飞行速度超过了800 km/h。1930年,德国道尼尔公司研制了当时世界上最大的水上飞机Do-X(图6),机翼上方安装有12台活塞式发动机,总功率达4 177 kW,最大起飞重量为56 t,可搭载169人,最大飞行速度达到224 km/h。采用双翼布局,但下机翼很短,在起降时起浮筒的作用,保持机体横向的稳定。其另一作用是充当登机的浮桥,旅客先由小船载至下机翼,然后走入客舱,这是第1代大型水上运输机的特征[16]。“维京”Bv222是第二次世界大战最大的军用水上飞机(图7),该机翼翼展为46 m,机高为10.9 m,机身长为37 m,最大起飞重量为49 000 kg,最大航程为7 000 km,滞空时间达33 h。其船身长宽比为 8.5∶1,高置上单翼布局,两翼下的稳定浮舟设计很有特色,从中线一分为二向两侧收入机翼内,发动机置于机翼前缘的 6个短舱中[17]。这两款飞机堪称航空工业在大型飞机方面的杰作。

图6 道尼尔Do-X水上飞机Fig.6 Dornier Do-X seaplane

图7 “维京”Bv222水上飞机Fig.7 Viking Bv222 seaplane

第二次世界大战期间,美国仅PBY“卡特琳娜”系列水上飞机就生产了3 500多架(图8),其翼尖处的平衡浮筒可以在起飞后向上收起,成为翼尖的一部分,减少了飞行阻力,气动性能大幅提升,飞行速度达314 km/h,航程达4 030 km,续航时间超过12 h。1947年,美国研制了航空史上最大的飞机——“大力神”H4水上飞机,比当今最大的An-225运输机还要大[16]。英国以水上飞机建立的帝国航线包含了大英帝国的所有殖民地,展现了英国当时的强大国力。美国则以波音生产的水上飞机Boeing-314 建立了大西洋和太平洋航线,水上飞机成为当时定期洲际航线的主角[18]。Savoia-Marchetti S.55是意大利设计的一款双船身水上运输机(图9),飞行从欧洲到美国的航线,在当时其速度、飞行高度、航程、有效载荷等创造了14项世界纪录[19]。近年,日本学者开展了双机身水上飞机研究,认为双机身水上运输机可能成为未来运输机向大型化发展的方向[20-22]。

图8 PBY“卡特琳娜”水上飞机和收放式浮筒Fig.8 PBY “Catalina” seaplane and its retractable auxiliary float

图9 Savoia-Marchetti S.55双机身水上运输机Fig.9 Savoia-Marchetti S.55 catamaran seaplane

20世纪50年代,航空界的研究人员除了对船体和浮筒做研究外,对其他的水动部件也做了大量的试验研究,如水撬、水翼的试验。1951年,美国海军研制的超声速水陆两栖飞机“海标枪”上使用了可伸缩水橇,如图10所示,可伸缩水橇结构能有效减少飞行阻力。“海标枪”的试飞员Long在飞行中发现通过改变水橇的形状,可获得良好的水面稳定性和控制特性[23]。水撬通常应用在高亚声速水上飞机上。美国研制的XP5M-1“马林鱼”(Marlin)在尾部增加了被称为“水襟翼”的减速板,降落时由飞行员踩踏方向舵踏板控制在水中打开,缩短降落距离,如图11所示。水襟翼形状类似于机翼,设置在船体底部以下一定水深处,在起飞滑行中,随速度增加,水襟翼产生的水动升力也不断增加,减少船体水阻力,但在较高速度后,水翼表面产生不稳定的空泡流会损伤水翼的光滑表面,降低滑行效率[24]。

图10 水上喷气战斗机“海标枪”Fig.10 Seadart supersonic amphibian aircraft “Hydrofoil” airbrake

图11 XP5M-1“马林鱼”在尾部的“水襟翼”Fig.11 Hydrofoil in rear hull of XP5M-1 Marlin

俄罗斯在水上飞机研发领域始终处于世界前列,其研制的“别”系列水上飞机在各个时期都有代表机型产生[16]。如1948年研制了反潜水上飞机Be-6和多用途水陆两栖飞机Be-8。1956年研制了喷气后掠翼水上飞机Be-10,1960年研制了喷气水陆两栖飞机Be-12,该机曾创造42项飞行纪录,由于性能出色,至今仍在服役。20世纪80年代末研制了大型喷气A-40水陆两栖飞机,A-40拥有不亚于陆基飞机的气动特性,在水动特性、飞行品质、经济性等方面也非常优越。后期又成功研制了Be-200多用途水陆两栖飞机、Be-103轻型水陆两栖飞机和“澳洲野狗”多用途轻型水陆两栖飞机等,并出口到多国。其中Be-12和Be-200如图12所示。

水上/水陆两栖飞机技术随飞行竞速和战争的需求不断进步,20世纪30~50年代是其发展的黄金时期,形成了浮筒式和船体式布局,对浮筒/船体设计以及水动力学等方面的研究也趋于成熟,此时,水陆两栖飞机基本保持和陆基飞机同等技术水平。随着航空技术的发展,陆基飞机技术发展超过水陆两栖飞机,逐渐取代了水陆两栖飞机。但现代水陆两栖飞机在传统技术基础上,通过创新技术的应用,提升了水陆两栖飞机的性能和多功能特性。

图12 Be-12和Be-200水陆两栖飞机Fig.12 Amphibian aircraft of Be-12 and Be-200

1.3 现代水陆两栖飞机的技术特征

20世纪50年代后,水陆两栖飞机的新研机型较少,基本上延用传统构型,大中型水陆两栖飞机普遍采用船身式,如US-2、CL-415,小型水陆两栖飞机的构型较为灵活,多采用双浮筒式或船身式。而新型的水陆两栖飞机在设计上打破了传统布局型式,外形更加靓丽流畅,功能也更加多样,飞行品质得到了显著提升。

美国ICON公司研制的ICON A5轻型水陆两栖飞机[25],专门为水上娱乐而设计,如图13所示。ICON A5机体下方安装有水鳍,水面停泊时可用于人员站踏娱乐;采用高强度碳纤维复合材料作为框架,机身轻盈易于操作,机翼可自动折叠,方便运输和储存;驾驶舱仪表设计与家用轿车极为相似,最大限度地降低了操纵难度;使用方便易得的无铅汽油作为能源,该机安装有整机安全降落伞,有效地保障了驾乘者和飞机本身的安全。

法国丽夏飞机公司研制的AKOYA轻型水陆雪三栖飞机[26],同样也是为了水上娱乐而设计,如图14所示。AKOYA机体下方安装有水动升力小翼,此项设计整合了雪橇式起落架和水翼,可在陆地、水面和雪面灵活起降。整机由碳纤维复合材料制造,轻盈且具备高度可操控性,可在200 m的距离内起降。机翼采用可拼装设计,折叠后可收入车库或由游艇装载。更为重要的是,良好的滑翔性能和整机安全降落伞可最大限度地保障驾乘者和飞机的安全。

图13 ICON A5轻型水陆两栖飞机[25]Fig.13 ICON A5 light amphibian aircraft[25]

图14 AKOYA轻型水陆雪三栖飞机[26]Fig.14 AKOYA light amphibian ski aircraft[26]

美国航空设计师Burt Rutan凭借大胆新颖设计而闻名,SkiGull海鸥水陆两栖飞机就是其杰作之一[27],如图15所示,该机最显著特点就是拥有一对可满足陆上和水面起降类似于雪橇的起降结构,在陆上降落时,可通过弯曲变形缓冲着陆撞击。水面起飞时,可完全放下当作离水滑板。

图15 SkiGull水陆两栖飞机[27]Fig.15 SkiGull amphibian aircraft[27]

SeaStryder飞机是一种新型串列式机翼构型水陆两栖飞机,由加拿大Aquavion System Corp飞机公司研发制造[28],如图16所示。其特点在于获得专利的极速浮动式机翼,机翼根部后缘可作为高速水上滑行面,相当于船体机身的“断阶”,在离水升空时可转动,是脱离水面吸力起飞离水的一种新方式。此项技术可减小气动阻力,缩短起飞滑跑距离,改善燃油消耗经济性。

法国设计师Yelken Octuri提出了帆船飞艇的概念[29],并基于此设计出了Sailing Aircraft,此种飞行器的外观就像只巨大的蜻蜓,可在帆船和水上飞机两种模式间自由切换,它的设计打破了传统水上飞机的布局形式,不仅实现了多功能,而且设计更具美感,如图17所示。

英国学者认为三体船技术可提高水上飞机的稳定性和抗浪能力,具有良好的适航特性[30-31],基于此研究了具有收放式浮筒的水上飞船和翼身融合布局的水陆两栖飞机,认为性能远优于现有的水陆两栖飞机。英国勇士公司的Centuar系列水上飞机就采用了三体船技术[32],并对船体型式进行了革新,提出了波浪船体的概念(图18)。法国设计师Yelken Octuri设计的另一款游艇水上飞机(图19),也采用了三体船的概念。

图16 SeaStryder 600型飞机滑水模式Fig.16 Hydroplaning mode of SeaStryder 600 aircraft

图17 帆船飞艇[29]Fig.17 Sailboat-convertible seaplane[29]

图18 Centuar水上飞机[32]Fig.18 Centuar seaplane[32]

图19 游艇水上飞机Fig.19 Seaplane-convertible trimaran sailing yacht

水陆两栖无人机也得到业界的关注,如Flyox I是西班牙Singular Aircraft公司研制了4年之久的一款水陆两栖无人机,已完成海上飞行试验,有搜救、灭火、货运和农用4种构型[33]。2018年海南航空公司现代物流在南海区域完成首次大型水陆两栖无人机U650海洋环境应用试飞。U650机身由全碳纤维复材制成,具有长航时、大载荷和水陆两用3大特点。未来将应用于船舶监控、海洋灾害监测、海上安全搜救、远海岛礁物流运送等多种任务[34]。

新型水陆两栖飞机在滑水装置、材料等方面进行了改进和创新,提升了水面起降特性和减小了气动阻力,而更具特色的是其布局的创新,完全打破了传统的布局形式,如帆船水上飞机和游艇水上飞机等,让飞行者更能享受到海天变换的乐趣。而将现代航空的新技术用于水陆两栖飞机也是新型水陆两栖飞机的一个特点。

2 水陆两栖飞机的关键技术及发展趋势

在20世纪50年代前,水陆两栖飞机基本保持和陆基飞机同等技术水平,之后的60年其发展势头却远远落后于陆基飞机。俄罗斯、日本、加拿大等国家都在水陆两栖飞机关键技术方面进行了长期的技术研究和积累,虽然也研制出了少量新的机型,但其所使用的关键技术基本还局限在20世纪50年代前,加之市场规模小,应用范围有限,从实际应用中获得的经验无法支撑新技术突破,使得改进和创新的成本增加,造成现代水陆两栖飞机与先进陆基飞机在技术、性能等各方面都存在较大差距。

水陆两栖飞机主要在海洋、江河、湖泊环境中使用,在水上滑行、起降过程中,会受到风力和海浪的影响,气动力和水动力的联合作用,总体设计中不仅要充分考虑气动布局与水动布局,同时更注重两者之间的匹配和协调性。增升减阻是保证水面短距起降能力和良好的低空低速飞行性能的关键,附面层控制技术和船体优化技术已在US-2上应用,取得90%的出勤率和浪高3 m海况下起降能力。海洋多维交互环境造成了飞机严重腐蚀损伤,新型复合材料的应用为水陆两栖飞机的机体结构轻质化、防腐起到至关重要的作用。以下从减阻增升的总体设计技术和气-水动布局技术、提升水面抗浪能力的高抗浪船体设计技术和附面层控制技术,以及腐蚀防护等方面阐述水陆两栖飞机的关键技术。

2.1 总体设计技术

20世纪50年代前,对水上飞机的研究主要集中在气动特性与水动特性的研究上,随着现代飞机设计技术的发展,也有学者开始关注水陆两栖飞机的总体设计方法。英国学者提出了一种分离设计方法[13],打破了传统水上飞机先设计船体和浮筒,而后进行飞机总体设计的流程。这种方法是先进行飞机的设计,而后再设计船体和浮筒。这种方法的优点在于设计人员在不考虑船体设计参数下优化飞机的气动特性,再根据飞机的不同布局进行船体的适应性优化设计,这种方法更适合将陆机改为水陆两栖飞机。并认为应用此方法可设计出复杂的先进船体,设计的水陆两栖飞机具有出色的静水安定性、更高的抗浪特性,水动特性和气动特性方面可与同等速度的船舶和飞机相比,获得两者的设计最优化。

水面起降过程是集空气动力学、水动力学、结构力学、弹性力学等多学科于一体的交融耦合过程,并且多变量相互耦合。设计人员尝试将数值仿真和优化技术应用于水陆两栖飞机的气/水动一体化多学科设计。国外有学者对常规布局和非常规布局的鸭翼、串列翼、盒式翼的水陆两栖飞机进行了气动、水动和结构一体化优化,不仅可减轻结构重量,而且提高了气动效率,更为适应水上环境[35]。

2.2 气-水动布局技术

水陆两栖飞机布局设计不仅要满足气动特性,更要满足水动特性。水动力特性是反应飞机水面起飞和降落过程中的水动阻力、纵倾角、升程等运动参数随速度变化的规律,这些运动参数与飞机的气动特性共同决定水面起降过程中的水动力特性。水陆两栖飞机经过百年的发展,形成船身式带翼下浮筒和浮筒式悬臂式上单翼结构的常规布局。20世纪50年代前,众多学者对这两种布局开展了大量研究,同时兼顾水动力特性和气动特性,增大了设计的难度[36]。为了提升船体/浮筒的水动特性和气动特性,提出了采用收放式断阶替代浮筒底部的固定式断阶[37]。在起飞前后调整收放式断阶的深度可有效提升飞行特性。水陆两栖飞机在平静水面起飞时只需要配平,而在风浪较大的水面起飞时,会产生较大的喷溅,使得起飞特性降低,Mottard通过船身式水上飞机试验研究影响飞机水面起飞的阻力因素,发现最大起飞阻力发生在起飞速度达到70%左右[38]。有学者针对水翼和水橇做了更多的试验和研究,如1951年,美国海军研制的超声速水陆两栖飞机“水标枪”上使用了可伸缩水橇,其试飞员Long发现通过改变水橇的形状,可获得良好的水面稳定性和控制特性[23]。Fisher和Hoffman用一架有伸缩水橇的飞机研究从平静水面到大风浪海面的起降特性[39]。1988年德国道尼尔公司将他们研制的可收放式菱形水翼申请了专利。

而现代学者认为,采用传统布局和技术已经无法满足人们对水陆两栖飞机的要求,现代飞机面临的最大问题是缺少高效而又经济的船体/浮筒,需要更为新型的布局和技术。英国研究者基于对市场和技术的研究,提出水陆两栖飞机的研制应在制造、法规和认证上满足时间、成本的需求。他们通过对多种设计方案的研究后提出了三体船式水陆两栖飞机方案,可显著提升水上飞机的稳定性和抗浪能力,可收放式的浮筒减少了飞行时的气动阻力[30]。英国勇士公司研制的centuar系列水上飞机就采用了三体船技术[32]。还有学者提出鳍式翼身融合布局的水陆两栖飞机与帆船和水上飞机自由切换的帆船飞艇的概念[29]。

2.3 高抗浪船体设计技术

对船体和浮筒的研究从水上飞机被制造之前就开始了,如亨利·法布尔通过对浸入水中的翼面和浮筒进行的理论研究,制造了第1架浮筒式水上飞机[14],亨利·法布尔获得专利的浮筒采用平底和弯曲的上表面。格伦·柯蒂斯将机身浮筒改为船身式,并研制出了世界上第1架船身式水上飞机[15]。船体和浮筒的设计参数选择影响气动和水动特性,如船体宽度、抑波槽、侧缘角、舭线、断阶、后缘角、长细比等[13],通过对这些参数相互关系的研究,改善和提高飞机的稳定性和操纵性。

为了赢得施耐德杯水上飞机竞速赛,提高飞行速度,机身变得更加修长,机身长宽比影响飞机的气动特性,大长宽比船体,即纤细的船体可减少阻力和结构重量[40]。浮筒从无断阶过渡到了有断阶,断阶将船体分为前船体和后船体,水上飞机滑水阶段水动力特性取决于断阶相对飞机重心的位置及其形式参数,断阶纵向位置一般在飞机的重心后[41]。通过水动力试验,人们发现断阶的形式、断阶高度、断阶相对飞机重心位置和阶前滑行面的参数对起飞滑行起主要作用。

船体的底部形状影响起飞和适海性,Canamar对多种不同船体底部形状(图20)和不同海况下的起飞特性进行了试验研究[42],认为双凹面的底部形状是较为理想的,它可使喷溅水流改向,避免对机翼和发动机的冲击,而综合特性最好的则是扇贝形底部,随着速度增加,水阻力减小,并建议将船体的前部设计成双扇贝形,后部设计成双凹面形。

图20 各种船底形状[42]Fig.20 Various types of boat hull bottoms[42]

船体设计是保证水上飞机具有静水力特性和水动力特性的关键,水上飞机的船体阻力、喷溅、纵向运动稳定性、耐波性能使其在静水面和波浪水面中具有良好的耐波性和高抗风浪能力。虽然国内外的学者和业界在船体的高抗浪性设计方面开展了大量的理论和试验研究,但至今未取得突破性进展。AG600在研制中对船体水动布局及总体外形参数进行了优化设计,如船体断阶形状,后缘角、前体扭曲、斜升角、舭弯及防溅条等,提高了船体水动性能,其中包括提高起降抗浪高度,减小滑行阻力和喷溅,提高滑水稳定性,降低着水撞击载荷等的技术措施;采用静态及动态水动力特性理论和数字仿真分析技术、水动力模型水池试验等,完成了AG600飞机船体的优化设计。

2.4 附面层控制技术

水陆两栖飞机水面起降速度的降低会大幅度降低临界阻力,提高起降性能,另外,水面高速起降和长距离滑行会严重降低水陆两栖飞机的安全性——超过90%的水上事故发生在起降阶段。优良的性能反映在飞机的抗浪能力上,如果水陆两栖飞机具有3 m抗浪能力,出勤率将提高到90%以上,能进一步扩大适用海域范围,满足在恶劣海况条件下执行任务的需求。提高水陆两栖飞机的抗浪能力,仅靠常规的增升装置,难以满足高抗浪水陆两栖飞机对较高升力系数的需求。20世纪50年代,随着飞机增升技术的发展,附面层控制技术被应用于水上飞机,从而减轻了水动载荷,改善了水动特性。

20世纪50年代中期洛克希德·马丁公司研制了“马林鱼”的4发型——P5M-3水上飞机,增加了一台用于附面层控制系统的喷气式发动机,缩短了起飞距离[43]。日本在20世纪60年代研制的反潜水上飞机PS-1上采用了附面层技术和防喷溅技术,机翼采用喷气襟翼技术,加上全翼展,机翼基本处于螺桨滑流之中(图21[8]),使飞机具备了极好的短距起落性能,有利于飞机作“蜻蜓点水”式的不断起降作业。为了防止操纵面结冰引起失控和改善低速操纵响应,不仅在垂尾、平尾设计了加热除冰系统,水平尾翼还加装了缝翼。在PS-1基础上改进发展的US-1A、US-2突破了高抗浪性、低速飞行时的良好操纵性和地面起降下的滑行稳定性等一系列关键技术,可在五级海况、浪高3 m的情况下在海面安全起降,这使得US-2飞机出勤率达95%,抗浪性能处于世界领先水平,是日本航空工业的得意之作。成为目前唯一使用附面层控制技术的水陆两栖飞机[16]。

图21 PS-1飞机附面层控制[8]Fig.21 Boundary layer control used by PS-1 aircraft[8]

国内研究者也开展了大型水陆两栖飞机吹气式襟翼的初步研究与探索,经过理论分析:吹气式襟翼可将水上起降速度下降约30%,抗浪特性可达到3 m[44]。根据国内外公开资料显示,附面层控制技术也是军用运输机的一项关键技术,美军C-17军用运输机采用吹气式襟翼后,在装载12 t 货物后还能以160 km/h的速度降落在一条600 m的土质粗糙跑道上。国内学者对大型军用运输机的吹气式襟翼进行了初步探讨[45],而实际的应用还有待进一步开展。

2.5 起落架布局设计技术

水陆两栖飞机的起落架设计与陆基飞机有很大的差异,由于其机身底部为船体外形,设有水密舱,为保证密封和水动力要求,主起落架不能像运输机一样收于机身底部,只能收于机身两侧,收放机构复杂,前起落架收于驾驶舱下的前起落架舱内。常规布局的水陆两栖飞机一般采用上单翼布局形式,主起落架也不宜收于机翼内,由于起落架支柱过长将导致重量增加。

水陆两栖飞机起落架布局一般有3种形式[9]:① 翼根布局形式,如俄罗斯的A-40、Be-200,这种布局形式可获得较大的主轮距,起落架离水面距离较远,防水简单,对机身结构无影响,但需要在翼根或发动机舱后部增加起落架舱,对翼根部位的气动特性影响较大;② 机身布局形式,如日本的US-1,这种方案结构简单,所需起落架空间较小,但受限于机身的宽度,其主轮距较小,而机身两侧的起落架鼓包对气动和水动特性产生负面影响;③ 外伸式布局形式,如CL-215,这种方案无需增加起落架舱和鼓包,可实现较大主轮距,但其收放机构复杂,也不便于主起落架的并列双轮布置。

AG600的大长宽比使机身窄而高,布置在机身两侧的起落架的支柱高并悬臂外伸,是国内最高的单支柱起落架。AG600悬臂外伸式高单支柱起落架布局虽然能有效减轻重量,但对气动外形、全机重量分配、适航主轮距要求和收放运动机构提出了高要求。在设计过程中,采用三维建模及运动仿真,参照全机气动力计算和水动力试验等数据,不断优化起落架收放机构形式及收放路径,满足了滑行稳定性要求,并开展了起落架与机体结构连接优化设计、结构表面防护设计等。通过原理样机试验验证,表明这样的布局与收放系统是安全可靠的。

2.6 新材料与腐蚀防护技术

现代民用客机复合材料的使用率达到了20%以上,波音787复合材料使用率为50%,空客A380的使用率为22%,A350更是达到了52%。有学者认为,新型复合材料的应用可彻底解决飞机机体腐蚀问题。而水陆两栖飞机的复合材料使用率尚未达到5%。

近年来,俄罗斯在新型复合材料制造和研发方面取得重大突破并将其应用于水陆两栖飞机上,从而实现了以最佳结构效率与机体防腐为目标的高新技术。如Be-40,在机体结构件和机载设备上采用聚合物复合材料,Be-103、Be-200也在其升降舵、方向舵、副翼、机翼后缘等部位采用复合材料。AG600的副翼、升降舵和方向舵以及整流罩类结构件等采用了复合材料,使用率约为5%。

复合材料在小型水上飞机上的应用获得巨大成功,全复合材料的小型水上飞机比比皆是,如德国道尼尔公司研制的“海星”水陆两栖飞机的机体结构全部由复合材料构成,并以“On Condition”视情维修为理念,加上良好的燃油效率,在每海里运营成本和每客运里程成本方面都是同类飞机中最经济的。同时,“海星”飞机也是同类飞机中唯一一款具有全防腐蚀、机身高损伤容限性能的飞机[46]。此外,还有英国勇士公司研制的centuar系列全复合材料水上飞机。

3 水陆两栖飞机的应用领域和前景

水陆两栖飞机从出现后一直应用于军事和民用领域,在战争时期,除用于执行海上侦查、护航、轰炸、反潜等作战任务外,还可担负物资运输、水上救护等后勤保障任务,在民用领域,由于缺乏陆地机场,美国和欧洲的航空公司广泛采用了大型水上飞机执飞通往南美洲、亚洲和北非地区的航线。第二次世界大战后很多军用水上飞机被改装为民用,主要用于森林灭火、海上搜救、岛礁运输。

随着航空技术和海洋发展,学者们一直在探讨水上飞机的现代军事和民用价值,欧洲国家针对水上飞机的发展开展了“FUSETRA”课题研究,开展了全球范围内的在线讨论,分析现有水上飞机的优势和弱点,以确定满足未来需求的水上飞机的技术要求[47-48]。澳洲水陆航空航天集团(AAG) 调查了各种现有的通用飞机和水陆两栖飞机,发现只有水陆两栖飞机能够满足巡逻、搜索和救援、探测和拦截、客货运和公用事业等多项功能,计划将升级全新的涡桨版信天翁[49]。

3.1 民事应用领域与发展

3.1.1 水上运输服务

尽管大型水上飞机已失去了服务于航空公司的黄金岁月,但其仍然在航空生态系统中占据着一个小众而又重要的细分市场。美国和加拿大两国的私人拥有者和运营商将数以千计的水上飞机用于休闲娱乐,而阿拉斯加沿海和岛屿居民的交通运输则更多地依赖水上飞机的客/货运服务。目前,美国、英国、加拿大等国的一些小型公司利用水上飞机开展海岛、渔业区、人员暂住地等区域飞行业务,如苏格兰的Loch Lomond水上飞机公司运营着苏格兰几乎所有的水上飞机,具有英国民航局颁发的B类运营执照,可经营客运、货运和邮递业务[50]。

传统的通勤服务是提供小机场到中心城市,或小机场之间的点到点服务。但水上飞机的通勤服务重点是从附近的陆上机场到海上机场的往返飞行、两水域之间的飞行、从机场到海上旅游胜地的往返飞行,如马尔代夫航空出租公司和马尔代夫航空运输公司提供从Male国际机场到40多个无机场海岛的飞行业务,飞行时间可根据国际航班到达时间进行调整,马尔代夫航空出租公司运营24架双水獭,提供每天150班次飞行;马尔代夫航空运输公司运营25架双水獭,除提供观光、短途通勤飞行外,还提供VIP客舱的特殊飞行[51]。

欧洲的学者针对欧洲航空运输系统中水陆两栖飞机的需求开展了调研和分析,并提出了可和现有运输系统对接的水陆两栖飞机的设计方案[52]。俄罗斯的学者提出水陆两栖飞机将仍然保持其客/货运输的主要功能[53]。

海岛补给主要靠舰船进行,不但周期长,而且极易受海况影响。水上机场、停泊区或站点的建设成本低,水陆两栖飞机只需简易水上机场便可完成起降,前往难以抵达的内陆和沿海地区,依靠其强大的运输能力,执行一次任务可为多个临近海岛进行补给,速度更快,效率更高,是向小型或偏远海岛输送人员和物资的理想交通工具。水陆两栖飞机还可为海岛驻守人员轮换,伤员紧急救护带来方便。可助力区域航空网络的搭建,成为支线或通勤航空的有效补充。

3.1.2 海岛旅游与娱乐

水上飞机是旅游观光的理想机型,便利性和可达性独具优势,能提供新奇的出行体验。如在沿海、内河、湖泊的度假胜地,可凭借其优越的低空低速性能,可以让游客更为近距、亲切地体验掠水飞行的新奇感受。水上飞机还可以从划水模式转换到高飞模式,使游客可以更惬意地从空中观赏景区的美景,如加拿大的HAV公司拥有50架水上飞机,每年4~10月运营温哥华海湾的8个旅游目的地;Kenmore航空公司提供美国和加拿大西北部海湾及岛屿的飞行业务,除正常的航班飞行外,还和国际酒店集团合作提供100多个旅游目的地的包租飞行服务[54]。

加拿大温哥华的水上飞机较发达,大温地区、维多利亚有很多家水上飞机航空公司,该区域不仅具有温哥华、维多利亚和美国西雅图3个重要的城市作为水上飞机的枢纽点,而且附近诸多风光秀丽的岛屿也成为水上飞机的栖息地,这种独特的地理位置构建了这个产业的繁荣。

在中国,岛际通航旅游在海南发展已初具规模,海南三亚已提出建设“国际水上飞机中心”的战略构想,意欲将航空功能、旅游功能与旅游产业完美结合。海南从事岛际通航旅游的企业主要有三亚亚龙通用航空有限公司、美亚旅游航空有限公司、西林凤腾通用航空有限公司等。亚龙通用航空有限公司推出海棠湾海岸线观光、三亚湾海岸线观光、博鳌亚洲湾海岸线观光等旅游线路。美亚旅游航空有限公司是国内第1家经中国民航局认证以水陆两栖飞机为主力机型的运营商,运营水上飞机短途非定期载客运输,将三亚、博鳌、海口、儋州以及西沙水上飞机中心联通起来,拥有三亚市区低空游、三亚至万宁沿海低空游和西沙群岛、三亚至博鳌等航线。未来将会开辟更多航线,包括岛外航线如香港、澳门、珠海、湛江和北海等。西林凤腾通航直升机航线基本囊括了三亚的主要景点,重点包括蜈支洲岛、海棠湾等。今后将陆续开放三亚湾各海岛乃至海南所有景点。

随着第三产业在我国国民生产总值中的比重不断上升,旅游业正越来越受到国家及各地区的重视,正步入快速发展阶段。在生态旅游业中,水上飞机的作用正日益凸显。水上飞机对环境的影响较低,能够到达其他交通手段一般难以到达的原始野外湖泊地带、沿海地区、岛屿和岛礁。水陆两栖飞机不但继承了水上飞机的全部优点,而且独具水陆起降特性,可以有效提升现有陆上和水上旅游资源的观光品质,成为生态旅游业的重要交通工具。

3.1.3 森林灭火

森林灭火是大型水陆两栖飞机最大的应用市场,主要机型有加拿大的CL-215、CL-415,俄罗斯的BE-200及中国正在研制的AG600。

水陆两栖飞机在加拿大深受欢迎并得到广泛采用。在加拿大,距离森林火灾多发地附近就有方便利用的大型水源,政府实行空中灭火资产共享,长期以来AT802、CL-215、CL-415等固定翼灭火飞机得到了广泛使用,这些因素使得加拿大成为对于水陆两栖飞机而言颇具吸引力的市场。

AG600水陆两栖飞机也同样是专门为森林灭火而研制的,灭火时可携带12 t水,与Be-200相当。相对于其他灭火工具,水陆两栖飞机用于灭火具有速度快、航程远、载水量大、续航时间长、灭火效率高、覆盖范围广等特点,这些对于强调“打早、打小、打了”的森林灭火而言,具有重大意义。当有火灾发生时,水陆两栖飞机可从火场附近的河流、湖泊、水库等水域汲水,或直接携带水及阻燃剂奔赴火场,有效配合地面消防力量控制火情,阻止火势蔓延,可将因火灾造成的损失降到最低[55]。美国政府部门还常将水上飞机用于野生动物调查和国家公园等偏远地区监控等用途。因此,大力发展大型水陆两栖飞机,对于生态环境保护具有重大意义。

3.1.4 海上搜救

随着经济全球化快速发展,中国对外开放水平的不断提高,海上作业、海洋资源开采、远洋贸易等海洋活动变得越来越频繁,随之而来的是海上事故的不断增多。在我国,海上救援每年不少于上千次,人员一旦落水,生命变得极其脆弱,对于遇险者而言,时间就是生命。高效快速的海上搜索、救援已成为保障人民生命财产安全的重要措施。

海上搜救由于受到设备和资金的限制,目前一般运用救援船舶和直升机。然而救援船舶由于航行速度慢、观察距离有限等固有短板,在海上搜救上的行为能力显得十分有限。而直升机救援无论是在航程上、载重上、救援方式上,都严重限制了其在海上搜救上所能发挥的效能。同时,这两种救援方式受天气情况影响较大,很难及时到达救援现场,错过最佳救援时机。水陆两栖飞机速度快、航程远、载重量大、观察范围广、具备水陆起降特性,在多数情况下,在发现遇险人员后可直接降落在附近海域并实施救援,之后将遇险人员快速送往陆上医院,这些对于分秒必争的海上搜救而言显得十分重要,水陆两栖飞机为实现中远海快速救援提供了更加快捷有效的新手段,与现有的救援船舶、直升机组成联合救援体系,将会形成一个立体、多层次的海上高效的救援力量[56]。

3.2 军事应用领域与发展

3.2.1 各国军事应用情况

水上飞机最早执行海上搜救任务的案例是1911年“空海营救”事件,一架柯蒂斯水上飞机救起一名迫降在密执安湖上的飞行员。在1922年,水上飞机还是海军唯一可在海上起降的飞机。越南战争,水上飞机是美国海岸警卫队执行海上救援的主力机型,直至海岸警卫队的军事搜救任务基本转变为非军事任务后,直升机逐渐取代了水陆两栖飞机的救援功能。直到1970年,Martin Seamaster和Martin P5M Marlin退役,美国海军才没有了服役的水上飞机[24]。第二次世界大战后,俄罗斯一直没有停止对水上飞机的研发,分别于1948年研制了用于远程反潜的双发水上飞机Be-6和多用途水陆两栖飞机Be-8,1956年又研制了喷气后掠翼水上飞机Be-10,1960年,研制了双发喷气水陆两栖反潜飞机Be-12,该机创造42项世界纪录,由于性能出色,至今仍然在俄罗斯海军的各舰队服役。20世纪80年代末研制成功的A-40“信天翁”水陆两栖飞机是目前世界上最先进的大型喷气式水陆两栖飞机,创下了14项世界同级水上飞机的纪录,其最大飞行速度已接近同类陆上飞机的水平,用于反潜、搜索和救援。20世纪90年代又先后研制成功了Be-200多用途水陆两栖飞机、Be-103轻型水陆两栖飞机和“澳洲野狗”(Dingo)多用途轻型水陆两栖飞机[5]。

日本早在1967年自行研制了PS-1水上飞机,装备海上自卫队。在PS-1水上飞机的基础上,增加了加拿大的海上救生设备,形成US-1A水陆两用救护机,主要用于海上搜救。2005年,应海上自卫队的要求,对US-1A进行全面升级,形成US-2飞机。US-2飞机不但能够执行海上巡逻和反潜等各种作战任务,而且能够执行搜救任务[8]。据媒体报道,印度将与日本共同合资生产US-2型水陆两栖飞机。

加拿大也是世界上水上飞机发展较快的国家,庞巴迪公司先后研制成功了CL-215型水陆两栖灭火飞机、CL-415型多用途水陆两栖飞机等,销往克罗地亚、法国、希腊、意大利等国家和地区,有灭火型、海洋巡逻型、搜索和救援型以及运输型等。

3.2.2 海上作战理念的变化

第二次世界大战期间,水上飞机发展达到巅峰,美国、英国、德国、日本和意大利都用军用水上飞机,除了担负巡逻、护航、反潜、轰炸与射击外,也担任对其他海上目标的鱼雷攻击、或对其他水上飞机进行空战等。战后水上飞机数量减少,发展速度放慢,但是由于具有独立在水上的活动能力、较大的装载量以及良好的水上性能,在战术使用上还具有独特的优越性,如:在远海水域布雷,对敌舰艇、潜艇进行侦察和攻击,运输物资、部队和技术装备到敌岸登陆,破坏敌方海上交通线,掩护己方海上舰艇,执行巡逻任务,充当加油站等。一些国家也在探讨水上飞机在现代新型战争中的战术应用。

近年来,美国的一些军事学者也在讨论水上飞机重回先进武器系统和远海救援功能的作用,也认识到目前的救援装备在中远海救援中的弊端,并从多年救援数据中分析认为,水陆两栖飞机的远海救援能力是无法替代的[57]。海军科研部门通过研究越南战争中海上战场救援的效能,提出了战场救援的独特因素,并给出了完成此项任务的新方法。美国和欧洲一些国家也在探讨水上飞机在现代新型战争中的战术应用。

美国的学者认为未来的战争理念是需要轻型、快速部署、机动灵活的力量,美国海军提出了海上平台的概念,海上平台相当于海上浮动基地,从这个平台上快速规划、部署远征力量,同时也是后勤基地,供给重要物资和设备。虽然现有的陆上飞机可以完成监视、巡逻、空中加油、攻击舰艇、以及反潜等任务,但却不能与海上平台集成,水上飞机被认为是集成海上平台的较好选择。文献[12]显示,隶属于海军水面武器中心的船舶设计创新中心接受了海军的研究课题,研究水上飞机在支持近海平台中的作用,并提出新型水上飞机的技术指标。

国外相关研究者预测随着未来战争的战术转变,水陆两栖飞机有非常大的增长潜力,水陆两栖飞机借助其水陆起降的能力必将在现代海上战争中发挥重大作用,而将最新技术应用于水陆两栖飞机,将会使得其市场繁荣[53]。

3.3 应用前景

国外相关机构在2017年对全球水陆两栖飞机市场分析报告中称,亚太地区是水陆两栖飞机投资的最大市场,包括中国、印度、马来西亚、新加坡在内的国家正在制造或购买水陆两栖飞机用于商用或军用,印度欲从日本购买US-2飞机,意在利用水陆两用飞机的优势在印度洋或者以外的区域实施巡逻。此外,亚太区域的海上旅游和商业运营的需求增大了机队数量。国外市场分析者认为,水陆两栖飞机的细分市场用户主要是商用、海军和海岸警卫队,应用的领域集中在旅游、运输、巡逻、搜救、灭火。其中巡逻和搜救是最大的市场,旅游可能是发展最快的市场。从区域上,最大的市场可能在北美,亚太可能是发展最快的市场。

今天,全球水上飞机总数量估计达到了万架以上,其中大部分是最大起飞重量在2.5 t以下的轻型水上飞机,较大型的水上飞机只占据了较小的比重。水上飞机的市场空间,不像陆上飞机在全球市场上的需求与供应几乎达到平衡,水上飞机市场有待开发。过去的几十年间,除了俄罗斯以外,仅有加拿大、日本与中国3个国家,专门生产少量的较大水陆两用飞机。中国大型水陆两栖飞机AG600已完成陆上首飞和水上首飞的工作,这也标志着中国水陆两栖飞机研制进入了新阶段。

4 发展方向

目前,航空业界和越来越多的航空学者关注水上/水陆两栖飞机,欧洲学者通过市场调研和分析,提出了未来水上飞机的要求[52]:① 水陆两栖并机翼高置;② 具有仪表飞行(IFR)能力;③ 高防腐能力、高抗浪能力;④ 具有良好的视界;⑤ 易于在很多受限区域使用;并与艇舰很好的配合;⑥ 低运营成本。由此可见,水陆两栖飞机的发展方向为

1) 多用途系列化发展。这就要求水陆两栖飞机能够适应多变的复杂运营环境,首先高适海性,即提升抗浪特性成为水陆两栖飞机成功的关键。水陆两栖总体设计技术、气-水动布局技术、高抗浪船体技术以及附面层技术是成就飞机多用途系列化发展的保障。AG600飞机在研制的初步设计阶段就确定从平台多用途到系列化发展的研制路线。在设计阶段通过风洞、水动力试验不断优化船体参数和气-水动布局,设计抗浪能力达到2 m。附面层控制技术的理论和应用研究正在进行中,并针对水陆两栖飞机的使用模式开展了探索性研究。

2) 先进航空技术的应用。现代航空技术的应用大大提高了现代水陆两栖飞机的性能和可靠性,并在很大程度上拓展了其应用领域和市场空间。但和先进的陆基飞机相比,还有很大的应用发展空间,如高性能复合材料设计与制造技术,虽然现代新型水上飞机多采用全复合材料,但大型水陆两栖飞机的复合材料使用率仅为5%,提高复合材料的应用有助于提升水陆两栖飞机的抗腐蚀能力,同时复合材料在水上飞机/水陆两栖飞机上的应用对复合材料结构技术发展具有很大的推动作用。

3) 降低运营成本。由于气-水动布局的特殊性,水上飞机/水陆两栖飞机的气动阻力、空机重量大于陆基飞机,加上水上防腐维护、维修成本高,使得水上飞机/水陆两栖飞机的运营成本远高于陆基飞机,不利于其应用领域的拓展和较好融入现有水上交通生态系统,势必阻碍其有高灵活性和有用性的发挥。

水陆两栖飞机是中国的通用航空,更是中国航空工业中不可缺少的机型。创新设计,扩大新技术应用,改善乘坐环境,保障恶劣气象、海况条件下的出勤率,是提高水陆两栖飞机民众认可度的关键。