2012-2017年高等医学院校本科专业调整分析

2019-01-22黄毅敏李跃平任彩霞苏媛

黄毅敏,李跃平,任彩霞,苏媛

(福建医科大学,福建福州350122 1.卫生政策研究中心;2.公共卫生学院)

专业是高校办学的基本单元,是组织教学和进行教学改革的基础;专业设置体现了一所高校的办学思路,是高校进行内部办学资源配置的重要依据,专业建设决定高校的办学特色与人才的质量规格,决定着学校人才培养的竞争力[1]。同样的,高等医学教育的改革与完善,也离不开科学合理的专业建设,专业建设在医学院校增强办学实力、加快学校的发展中具有举足轻重的作用,是培养高素质的医学人才的基础[2]。2012年9月,教育部发布《普通高等学校本科专业设置管理规定》,同时制定了《普通高等学校本科专业目录》(2012年版),使高校在专业调整上具有一定的自主性。2017年教育部、中编办等出台了《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》,提出“除国家控制布点的专业外,高校自主设置《普通高等学校本科专业目录》内的专业,报教育部备案”,再次明确了高校调整专业设置自主性。在此背景下,深入地探究与剖析医学院校的专业调整,尤其是新增专业的设置,对于更好地促进我国医学院校的专业设置与发展具有重要意义。

一、医学院校及其专业调整的分类

本课题组的研究对象为全国普通高等医学院校。“普通高等医学院校”是指目前国内独立设置的医(药)学本科院校,不包括存在于综合性大学的医(药)学院(部)或高职高专医学院校。根据教育部发布的全国高等学校名单统计和内蒙古自治区教育厅发布的相关信息,截至2017年5月31日,全国共有107所本科高等医学院校(含独立学院),其中西医类医学院校65所,中医类医学院校34所,药学类医学院校8所;按照办学主体分,公立院校81所,民办院校26所。

专业的调整包括专业备案、审批、撤销和学位授予门类或修业年限调整。本研究只针对专业的备案、审批和撤销,其中备案和审批为新增专业。研究所涉及的专业调整数据来源于教育部2012-2017年各年度公布的普通高等学校本科专业备案和审批结果;专业的分类依据教育部高教司《普通高等学校本科专业目录和专业介绍(2012)》[3]。

二、医学院校专业调整结果

(一)医学院校专业调整概况

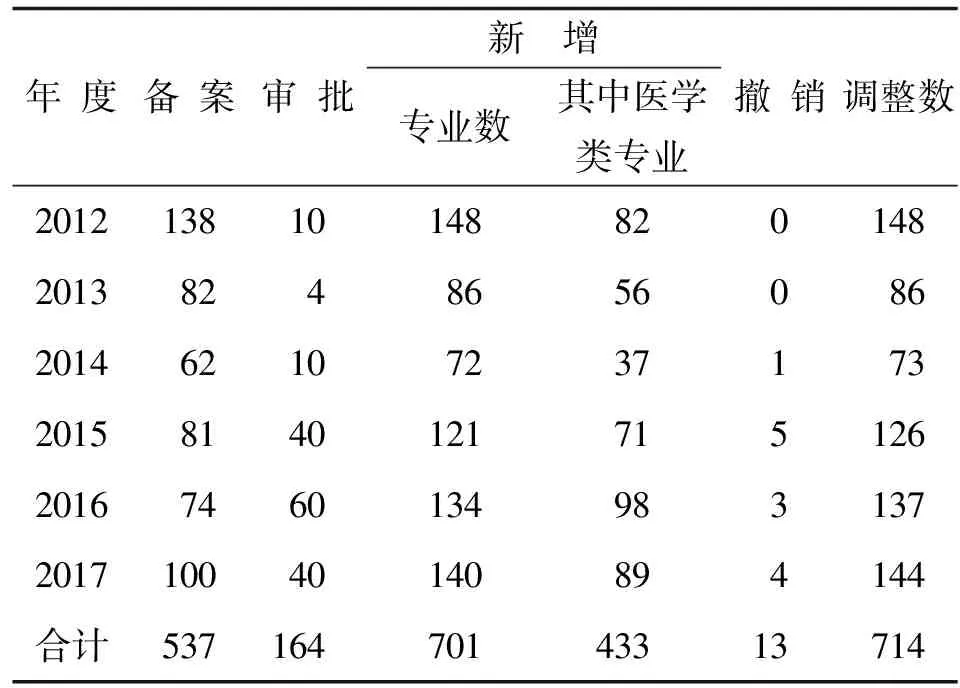

107所医学院校共调整714个布点专业,其中备案布点专业537个,审批布点专业164个,撤销布点专业13个,714个布点专业涉及10个学科门类。

2012-2017年,每年专业调整数量不相同,其中2014年专业调整最少,只有73个,而2012年则最多;2015-2017年审批专业比较多(表1)。

表1 2012-2017年专业调整情况 (个)

(二)医学院校新增专业的分布情况

1.新增专业分布情况。2012-2017年新增的701个布点专业共涉及108个专业,最多的是康复治疗学,共有45个院校新增,其次是健康服务与管理(35);有10个院校新增的专业分别是儿科(29)、医学信息工程(27)、医学影像技术(26)、卫生检验与检疫(25)、精神医学(24)、助产学(21)、运动康复(20)、临床药学(19)、医学检验技术(18)、医学实验技术(18)、生物制药(14)、食品质量与安全(14)、食品卫生与营养学(13)、眼视光学(13)、中药制药(13)、口腔医学技术(11)、眼视光医学(11)、中药学(11)和药物分析(10)。

在701个布点专业中,国控专业设置了152个次,占21.7%,国控专业全部为医学类专业;特设专业设定了312个次,占44.5%;排在前3位的分别是健康服务与管理(35)、儿科学(29)和医学信息工程(27)。

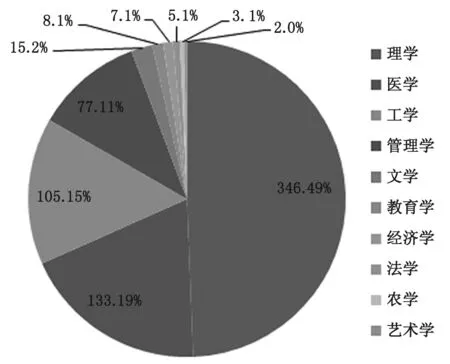

2.新增专业门类分布情况。按照国务院学位办《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》,现有的本科专业可以归为12个学科门类,在新增的701个布点专业中,学位授予的门类涉及10个学科门类。新增专业以理学类为主,占49%,其次是医学(19%)和工学(15%),农学和艺术学也占一定的量(图1)。

但是,按照教育部《普通高等学校本科专业目录》,701个布点专业中,医学类专业有433个,占61.8%;其次是工学,有104个,占14.8%;再次是管理学,有78个,占11.1%;法学、农学和艺术学则较少,分别占1.0%、0.4%和0.3%。

图1 新增专业的门类构成

3.新增医学门类专业情况。新增的701个布点专业按照学位授予门类划分,133个医学类布点医学类专业,最多的是儿科,有29所院校新增,其次是精神医学(24所)和眼视光医学(11所),基础医学、临床医学、医学影像学、中医养生学均为8所,预防医学7所。

按照专业的学科门类分,新增的701个布点专业中,新增了433个医学类布点专业,最多的是康复治疗学,有45所院校新增,其次是儿科学(29所)和医学影像技术(26所),再次是卫生检验检疫(25)、精神医学(24)、助产学(21)、临床药学(19)、医学检验技术(18)、医学实验技术(18);而护理学、回医学、中医学、藏医学、傣医学和口腔医学则只有1所。

4.地区分布情况。新增专业地区分布不均匀,最多的5个省是辽宁省(56)、贵州省(53)、山东省(51)、广东省(42)、江苏省(37),这5个省共新增239个次专业,占总数的34.1%。最少的5个省份分别是新疆维吾尔自治区(7)、海南省(5)、宁夏回族自治区(5)、西藏自治区(2)、青海(0)。

5.学校分布情况。备案专业最多的学校是贵州医科大学、河北中医学院、湖北中医药大学,均备案新增专业13个,审批最多专业的学校是河北医科大学、南方医科大学,均审批了7个专业。总体而言,新增专业最多的学校是贵州医科大学,新增了16个专业,其次是蚌埠医学院、河北医科大学、河北中医学院、湖北中医药大学和南方医科大学,新增了13个专业。中国药科大学、安徽医科大学临床医学院、河北医科大学临床学院、温州医科大学仁济学院、浙江中医药大学滨江学院、中国医科大学临床医药学院等6个学校未新增专业。学校平均新增专业数见表2。

表2 2012-2017年医学院校新增专业数

(三)医学院校专业调整的差异性

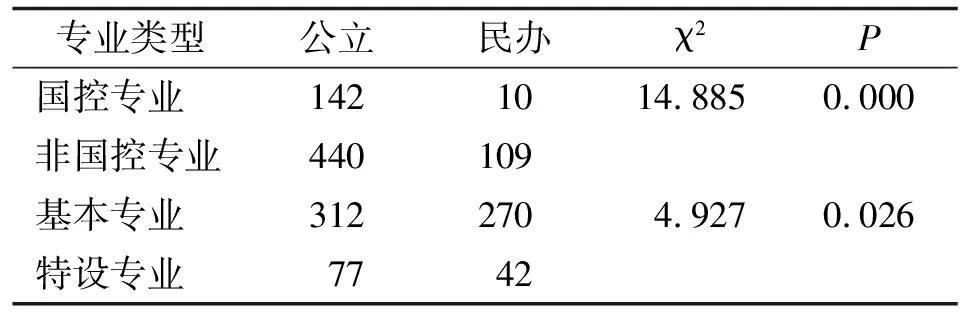

1.不同办学主体间的专业调整差异。不同办学主体之间,由于办学资源等存在差异,可能存在专业调整的差异。比较不同办学主体2012-2017年新增专业数,可见公立院校新增专业数明显多于民办院校(表3)。进一步分析2类院校在新增专业中不同专业类型的差异,可见公立院校国控专业的比例和特设专业的比例高于民办医学院校(表4)。由表3、4可知,各院校在专业调整上受学校资源的影响比较大。

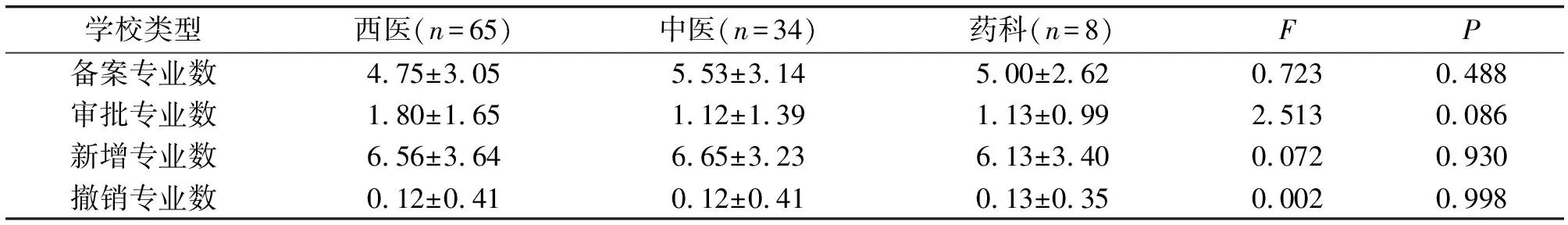

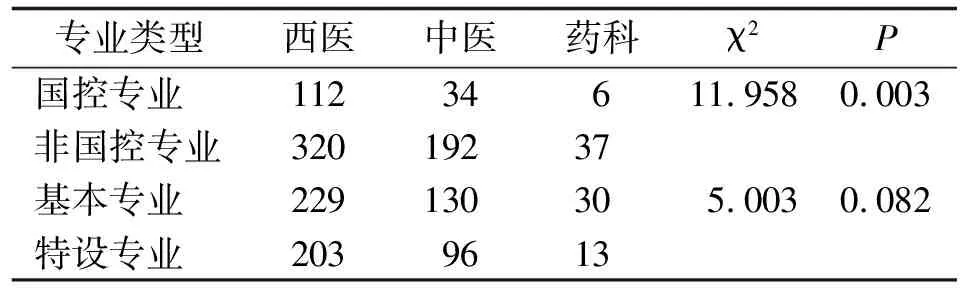

2.不同类型学校专业调整差异。不同类型的医学院校,由于办学历史和办学特色存在差异,可能存在专业调整的差异。比较不同类型学校2012-2017年新增专业数,可见西医院校、中医院校和医药院校3种不同类型的院校6年来新增专业数量没有差异(表5)。进一步分析3类院校在新增专业中不同专业类型的差异,可见西医院校国控专业的比例较高,但基本专业与特设专业的设置比例基本一致(表6)。

表3 不同办学主体2012-2017年平均每校新增专业数

表4 不同办学主体新增专业类型的差异

表5 不同类型院校2012-2017年平均每校新增专业数

表6 不同类型院校新增专业类型的差异

(四)医学院校撤销专业情况

6年来全国107所院校共撤销13个本科专业,均为基本专业,其中国控专业2个;生物医学工程最多,有3个学校撤销,其余专业均1个。撤销的专业以工学和理学为多,均为4个,占总数的61.5%。撤销的医学类专业为法医学1个。

三、高等医学院校专业调整的特点与问题分析

(一)高等医学院校专业调整的特点

1.专业调整基本上符合国家健康战略需求。高等教育不仅要适应社会经济的发展,还应当逐渐引领社会的发展,成为经济社会发展的引擎[4-5],作为高等教育重要组成部分的高等医学教育也不例外。因此高等医学教育要主动适应国家健康战略的变化,这种变化主要体现在人才培养上,而人才培养的关键环节在于专业的设置。《医药卫生中长期人才发展规划(2011-2020年)》《健康中国2030规划纲要》均明确指出要:“加强全科、儿科、产科、精神科、病理、护理、助产、康复、心理健康等急需紧缺专业人才培养培训”。在701个新增专业中,康复治疗学、儿科学、精神医学、助产学、听力与语言康复学、康复物理治疗学、康复作业治疗学、中医儿科学等139个专业布点,占所有专业布点的19.83%;《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《健康中国2030规划纲要》等文件对健康服务业的发展、健康信息化的支撑作用等也有明确的要求,在新增专业中健康服务与管理(35所)、医学信息与工程(27所)等专业的布点也较多。所以总体上看,2012-2017年各医学院校专业调整基本上符合国家健康战略的需求。

2.新增专业医类专业的比重较高。医学院校的发展根源于医学,是基于医学专业及相关学科的支撑得以存在和发展的[6],医学院校最大的学科成就也是医学,因此医学院校专业发展的最大动力和源泉在于医学学科的支撑。医学院校在专业调整时,要与学校的医学学科特色紧密结合,优先发展具有良好学科支撑的专业或相关专业,形成和保持鲜明的办学特色。在2012-2017年新增的701个布点专业中,新增了433个布点医学类专业,占61.77%,医学类专业的比重较高,符合独立设置医学院校医学特色。

3.不同类型高校专业调整存在差异。高等医学院校办学主体的多元化将带来教育形式的多样化,可以为群众提供更多的教育选择。但由于我国民办高校仍处于整个高等教育系统的金字塔塔底,与公办高校相比,在质量和竞争优势上有较大的差距,民办高校愿意走外延式规模扩张,最大限度地降低生均成本和提升规模效益[7]。从2012-2017年医学院校新增专业上看,民办高校在数量上低于公办院校,在专业调整上,也倾向于相对容易办学的专业,即选择相对成熟的专业,体现在国控专业和特设专业的数量和比例明显低于公办院校。这也从另一个侧面说明对民办院校专业调整的软约束强于公办院校。

西医、中医和医药3种类型的院校,由于学科发展不同,专业设置也存在较大的差别,但三者在获取资源的能力上没有太大的差别,因此三者间在新增专业上差别没有显著性,但由于本科专业目录中,西医类的国控专业多于中医类,因此出现西医类院校新增国控专业多于中医类院校的现象。

(二)高等医学院校专业设置存在的问题

1.专业调整趋同,特色不明显。我国医学院校的专业设置是由国家宏观统筹安排的,重复率较高,对医学教育的发展不利,也会对医疗卫生人才的就业形成压力,无法满足当地居民对高质量医疗服务的需求[8]。纵览我国现在的高等医学院校本科专业设置,自高校扩张以来,医学院校中非医学专业类别与数量不断增加,市场化倾向明显。各高校专业设置大同小异,没有突出各自的优势和重点专业的办学效果。同时许多与医学相关性小的专业也逐渐得到发展,学科类别范围逐渐扩大,新增专业涉及到艺术学、农学等与医学关系不密切的专业,导致医学院校逐渐形成了多学科均衡发展、互不相关的专业设置体系。

2.专业调整过多。医学院校多数都定位于多学科综合发展,将专业建设的重点放在拓展学科专业门类和增加专业数上,片面追求办学规模的扩大和专业数量的增多,导致专业重复、缺乏特色[9]。部分院校本科层次的新增专业过多、过细、过专,专业之间的辨识度很低,如学生在选择专业时会感到茫然[10]。这主要是由于长期以来我国许多高校存在的办学功能定位不明确、人才培养目标与特色不鲜明等问题,使得不少高校在专业调整时如盲人摸象,未经充分论证,而是追求所谓的新兴专业或专业结构的“高大全”[11],部分新专业的开设并非是学科建设水到渠成的产物,导致与学校的传统优势专业之间难以交叉渗透、互相支持[12]。

高校专业调整过多的另一个内在因素是教师发展的冲动。为了满足教学需求,各校均配备了数量不少的公共课、公共基础课等课程教师,这些师资如果没有学科或专业支撑或依托,其发展将受到诸多限制,这些限制促使这些课程教师千方百计地用申办学科或专业,搭建学科与专业平台来发展自己[13]。

四、高等医学院校专业调整的若干思考

(一)基于教育基本规律,合理制定符合自身实际的专业发展目标

教育部于2012年颁布的《普通高等学校本科专业设置管理规定》中明确指出:“高校设置和调整专业,应主动适应国家和区域经济社会发展需要……;应遵循高等教育规律和人才成长规律,符合学校办学定位和办学条件,优化学科专业结构……”也就是说高校专业的设置,一是要符合乃至引领社会的发展,二是要立足自身学校的实际。因此医学院校专业的设置与优化,首要条件就是要合理制定符合自身实际专业的发展目标与战略规划。各医学院校应该立足地方现状,明确办学思想,确定自身发展定位和专业建设目标,科学定位,在国家宏观调控专业的政策引导,教育教学管理部门、卫生行政部门和发展规划部门联合指导下,结合自身发展条件、优势与潜力,在充分认识健康中国2030战略规划的基础上,找准学校在人才培养中的位置,确定学校在一定时期内的总体目标,进而制定符合自身长远发展的专业设置与调整的战略规划[14],专业的设置与学科的发展要紧密结合,要在学科发展的基础上调整专业设置。

(二)立足国家战略规划,瞄准国际前沿,设置交叉性专业

随着知识生产模式的转型,高校人才培养从原来单一的“专业教育”向“跨学科教育”转变[15],专业设置中的交叉性越来越明显。近年来,我国发布了一系列重要的产业规划和专项战略规划,如“中国制造2025”战略规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、“健康中国2030”战略规划、“新一代人工智能发展规划”等,大数据、人工智能等介入医学领域的深度和广度将逐渐加强,学科交叉融合的趋势越来越明显。医学院校要在国家战略规划的基础上,瞄准国际前沿,结合自身的办学条件,利用教育部门“放管服”改革的有利条件,设置更多的交叉专业,如医学人工智能等。

(三)与行业对接,培育适合市场需求的新兴专业

专业是社会分工与就业情况的风向标,新专业的出现往往是适应社会发展产生的人才新需求[16]。在人口老龄化的现实背景下和我国大力发展健康及其相关产业的环境下,必然产生许多新的专业需求。在办学资源有限的情况下,学校可以与相关的行业、企业共同申报健康相关专业,如健康信息、健康食品、健康保险、健康管理、健康养老护理等相关专业,培育适应市场需求的新兴专业。

(四)保持院校医学特色,正确处理医学类与非医学类专业的关系

医学院校专业发展的原动力在于医学学科的发展。高校开设的专业应在有利于医学人才培养的前提下,发挥医学院校的医学资源优势,将医学类专业打造为精品特色专业,在医学教育资源充分利用的基础上,合理调整学科专业结构,积极探索和催生新的医学类或医学与其他非医学学科交叉而成的本科专业,正确处理医学类与非医学类专业的关系,增强专业之间的支撑,以实现新旧专业、医学与非医学专业相辅相成,形成和保持鲜明的办学特色。

(五)完善专业设置与调整的有关机制与监管体系

高校专业设置的自主性是高等教育法赋予高校的权利,但专业的调整需要受到相关机制的约束。各医学院校在进行专业调整,尤其是新增专业时,应以《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》作为进行内部审核最重要的依据;教育行政部门以此为依据确定是否备案。对于目录外专业、国控专业,则应当严格进行审批,并将审批的依据、条件和结果对外公布。同时高校应当按年度对外公布分专业的办学质量,接受社会的监督。