中朝儿童抗日叙事比较研究初探

——以《小兵张嘎》与《她当时九岁》为例

2019-01-21禹尚烈

李 想 禹尚烈

二战期间,法西斯轴心国之一的日本发动了侵略战争,给东亚各国带来了巨大的灾难和不可磨灭的伤害。中国14年的艰苦抗战和朝鲜受到的30多年殖民统治,成为了20世纪的一个重要文学主题——抗日文学。这是一份有待挖掘的宝藏,“国内外在这一研究领域还没有比较全面系统的研究”。[注]牛林杰:《20世纪东亚抗日叙事研究现状与展望》,《东疆学刊》2016年第2期,第6页。而中朝儿童抗日叙事文学作为其中重要的组成部分,相关研究相对较少,从比较文学角度开展的研究则更是空白。

儿童抗日叙事文学既是抗日文学也是儿童文学,儿童的主人公身份不仅让作品充满童趣性,又通过这种纯真的童趣凸显出革命的必要性和革命成果的珍贵,格外增强了作品的革命教育效果。在中国,管桦早在1948年就在《晋察冀日报》上发表了《小英雄雨来》(原名《雨来没有死》),之后又陆续有吕庆庚的成名作《小砍刀的故事》(《小砍刀传奇》)、延安时期参加革命的老作家陈模创作的革命传统纪实小说《少年英雄王二小》、当代作家李心田的《两个小八路》、著名儿童文学作家邱勋的少年英雄故事长篇小说《烽火三少年》、胡树国的长篇小说《地下儿童团》、华山的中篇小说《鸡毛信》等儿童抗日文学作品问世。而在朝鲜,关于抗日文学的创作是十分受推崇的,其中的儿童抗日叙事作品有金成哲和金龙瑞的《寻找红发带的少女》、李明源和李泰华的《游击队里的杜鹃鸟》、白仁俊的《我们的同志们》、尹善默的《驾驶员的儿子》、韩福奎与安成甲的《钟声响起》、张光南的《小海南》等。

在这些儿童抗日叙事文学作品中,中国的《小兵张嘎》和朝鲜的《她当时九岁》可谓是最具代表性的作品。《小兵张嘎》在中国早已家喻户晓,出自中国当代著名作家徐光耀之笔,作品发表于1961年,后改编成影视作品,是新中国几代人童年成长记忆中不可缺少的一部分。而朝鲜作家朴贤的《她当时九岁》取材于真实人物、真实历史事件,于1981年由金城青年出版社出版发行,也是一部广为朝鲜人民熟知的儿童抗日叙事文学作品。本文拟通过运用原型理论分析这两部作品中共有的儿童革命成长叙事模式,再从两部作品在叙事时间、叙事空间上的不同特点,探讨其在历史细节描写、色彩渲染、人物形象塑造、主题升华上的共性或差异。最后,通过对两部作品的深入分析,进一步对儿童抗日叙事文学的意义加以审视和探讨。

一、儿童革命成长叙事模式

纵观《小兵张嘎》与《她当时九岁》的整体故事情节可以发现,两部作品最显著的不同在于一个是喜感十足的革命喜剧,一个是彻头彻尾的革命悲剧。《小兵张嘎》的主人公张嘎的纯朴可爱、机灵调皮一以贯之地呈现在故事始终,从而消减了他悲惨遭遇的悲剧性。而《她当时九岁》的主人公金顺的命运悲剧层层演进,悲伤、痛苦不断升华,伴随着整个故事的发展,悲壮成为了作品的主要色彩。但剥离掉这层情感基调的外衣可以看到,两部作品在儿童革命成长叙事上采用了相同的结构模式,在塑造革命小英雄形象上都离不开成长主题和传统英雄原型的支撑。

(一)嵌套式U型儿童革命成长叙事结构

U型叙事结构通过从下降到上升的模式一步步将小说的故事推向高潮,是众多作品中塑造人物形象、体现故事情节戏剧性发展的一种叙事策略。就本文所讨论的《小兵张嘎》和《她当时九岁》而言,从叙事起点来说,两个小主人公出身相同、家庭背景相似,都是农民阶级,也是代表千万劳苦大众的典型人物,这种身份的设定是为反封建主题而服务的。虽然与反帝国主义主题相比居于其次,但反帝反封建必然会交织在一起同时出现在抗日文学之中,这是时代大背景中社会主要矛盾的反映,是时代特征的体现。两个小主人公虽然出身平凡,但和众多普通孩子一样幸福快乐,生活在长辈的呵护和宠爱之中。然而,侵略战争改变了他们的生活,敌人的铁蹄践踏了他们年幼的幸福时光,张嘎失去了相依为命的奶奶,金顺与母亲、弟弟失散,他们失去了亲人,失去了家。这便是U型叙事结构的最低点。

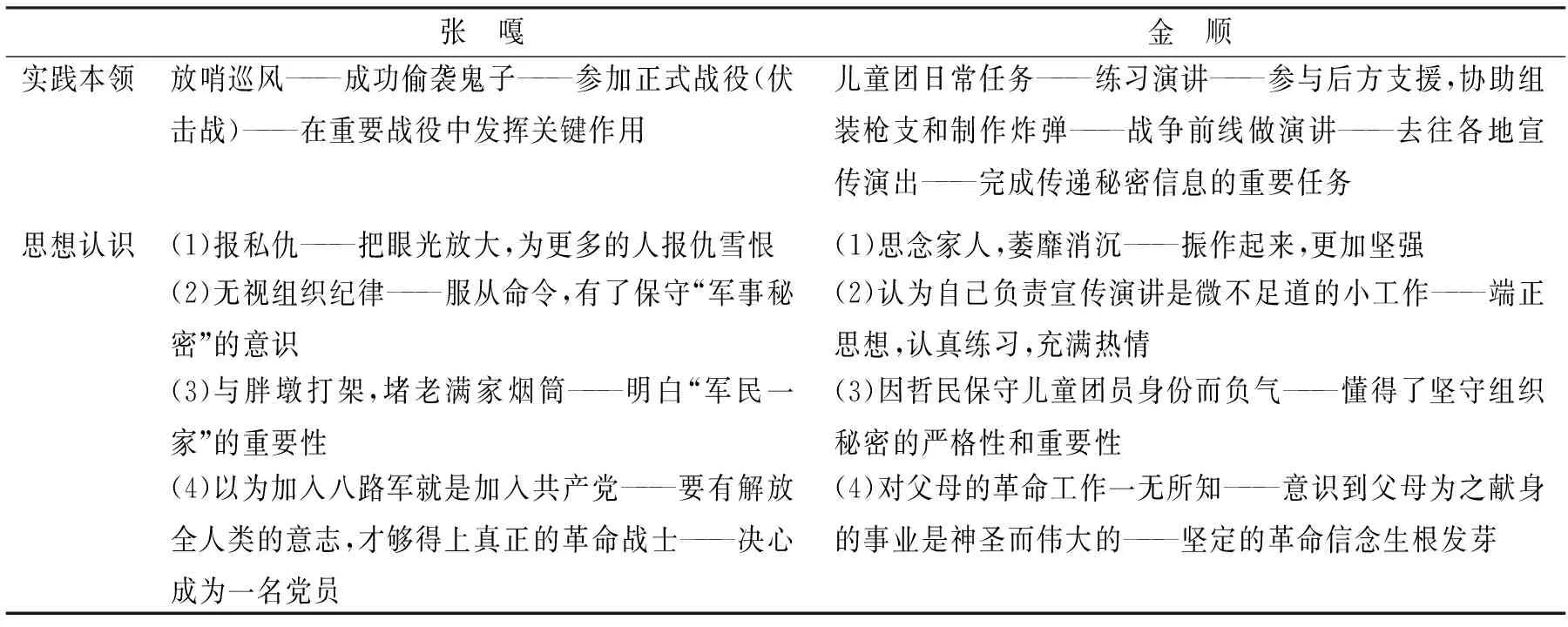

叙事的上升线从加入革命组织开始,两个小主人公的命运发生了转折。张嘎跟着八路军队伍开会、做宣传、打野战、学文化,还参加组织的娱乐活动,从放哨站岗到在一线战斗中圆满完成任务,从对党的不了解、不熟悉到暗下决心要努力成为一名党员,张嘎从一个莽撞少年成长为一名革命后备军战士。而金顺进入游击根据地后获得了平等上学的机会,参加儿童团早会、到学校学习、完成指导员分配的各项任务,从思念母亲一蹶不振到成为在各根据地小有名气的演讲演员,从在战争后方帮助大叔制作炸药到在地下一线工作中成功传递秘密消息,从对保守党组织秘密的不理解到宁可牺牲也绝不出卖组织,金顺最终从一个乖巧娇弱的小女孩成长为一名坚强勇敢的革命小英雄。两部作品在叙述儿童革命成长过程时都套用了“无忧无虑,快乐生活——家破人亡,加入组织——成为革命小战士”这样的U型叙事结构。同时,前半段下降线的内容较短,后半段上升线的内容较长,呈现出以成长过程为核心的非对称U型结构。而在上升线这部分主要内容之中还分别嵌套着一个接一个的小U型结构叙事单元。将这些小U型叙事单元抽离出来,便是两个小主人公在两个方面的成长,一个是实践本领的磨炼,另一个就是思想认识的提升(详见表1)。

表1 张嘎与金顺在实践本领和思想认识上的小U型叙事单元

无论是大U型叙事结构,还是一系列的小U型叙事单元,都是“死亡—重生”母题的具体表现。“死亡”是平静幸福的家庭生活的“死亡”,是简单快乐的童年的“死亡”,而“重生”是战斗本领的习得,是革命思想的形成。这正是一个革命者所必备的两个要素。如果说本领的磨炼是那个时代下的一种生存方式,那么革命思想的成长则是那一代人拥有的最强大的武器,是整个民族生生不息、艰苦斗争取得胜利的法宝。革命精神就是当时的时代精神,对革命的认识是从小家之仇上升到关系民族、关系众多百姓利益的伟大事业,“报仇雪恨”被赋予了更新、更丰富、更具高度的内涵,“革命”也因此有了更深刻、更长远的意义,所以“重生”的意义更在于精神上的“重生”。

(二)成长主题下英雄原型的演绎

抗日儿童叙事文学作为东方20世纪成长小说的代表,与同时代下西方文学中的成长小说形成了鲜明对比。西方的成长主题基本上围绕少年在走向成人过程中所遇到的烦恼、焦虑,展现人在成长中的迷茫,书写的是人性的成长。而东方的成长小说则更侧重于表现带有时代印记的政治性、使命性的革命成长。所以在这种革命成长主题中,张嘎和金顺的成长烦恼表现为仇恨敌人的情绪、对革命任务的理解与认知、渴望参与战斗又受年龄限制的苦恼心理等。而帮助他们解决这些烦恼的领路人便是老钟叔、老罗叔、钱区队长和许明姬指导员、哲民哥哥、浩范大叔、金日成将军等革命者。他们是艰苦革命道路上的一盏盏明灯,不仅为两个小主人公指明了方向,还对他们在思想上及时教育批评,在生活上给予关怀爱护。于是,张嘎和金顺找到了成长的出路,那就是成为一名优秀的革命战士,在失去亲人的痛苦中强大起来,重新获得生活下去的信仰,用勇敢和革命理想书写人生的意义。这种成长是成功的,是“经典的成长小说概念”,[注]张国龙:《成长小说:中国文学亟待拓展的新空间》,《中国图书评论》2018年第6期,第10页。与成长小说原初的启蒙意识相吻合,是按照那个时代下成年人对儿童的期许所书写出来的。

所以,成长的终点必然要落脚于革命英雄,而革命小英雄的塑造离不开传统英雄原型。尽管在阶级斗争这一时代主题的限定下,小主人公平民百姓的出身解构了传统英雄原型必须具备高贵血统的要素,但英雄成长过程中的“流亡”“追寻”“劫难”“自我牺牲”母题依然存在。当失去了亲人、无所依靠的时候,为了报仇,为了寻找更强大的支撑力量,两个主人公都经历了寻找组织的过程。嘎子独自一人进了城,错把老罗叔当成了汉奸,上演了一场有惊无险的趣剧。金顺跟着比自己大几岁的哲民哥哥离开了在鬼子烧杀掠夺后变为废墟的村子,赤脚向游击根据地走去,一路上挨饿受冻,浑身伤痕累累。这是整部作品承上启下的关键内容,是英雄原型中典型的“流亡”与“追寻”母题。“流亡”与“追寻”是人类最初在原始社会以求生存的必然方式,是英雄原型模式中英雄获得新生、建功立业的前奏。褪去了神话中的神秘色彩,立足于行为能力受限的儿童主人公身份,这种“流亡”与“追寻”以承受现实的考验而表现出来。而从整部作品来说,两个小主人公在革命组织中的成长也是一种“流亡”与“追寻”。从失去了亲人和家的那一刻起,他们就注定要以“流亡”的方式生存,在“流亡”中,他们一直“追寻”着如何复仇、如何快点长大、如何完成任务、如何成为革命战士,一直“追寻”着什么是革命以及革命的意义。当历经了战争的“劫难”,历经了战斗负伤、违反组织纪律被罚,以及自责、悔恨等身心上的“劫难”后,张嘎和金顺获得了自我牺牲的精神和勇气,在最关键的战斗中不顾个人的安危,发挥了最重要的作用,通过“自我牺牲”实现了成长为革命小英雄的价值。

儿童抗日叙事文学的核心在于嵌套式U型叙事结构下的儿童革命成长叙事,而在普遍意义上儿童迈向成人的本位成长受到消解。同时,革命成长主题下的革命小英雄形象,是传统英雄原型在抗日主题下的新演绎,是自古以来“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”这一集体无意识的再现。而儿童英雄通过站在道德制高点的“自我牺牲”推动大义的实现,也体现了东方根深蒂固的集体主义价值观。

二、直线型与循环式叙事时间

现代叙事学对于叙事时间常常强调文本时间与故事时间两个概念。“文本时间指的是文本叙述的时候用于叙述事件的时间,而故事时间指的是所述事件实际上发生所需的时间。”[注]杨春:《叙事时间策略和叙事时间维度》,《学术探索》2015年第2期,第120页。要想把事件实际发生的时间在文本中体现出来,就需要利用时间向度和时间刻度。时间向度即为过去、现在和将来,当然三者是相对的,取决于事件参与者的位置。在时间向度的横坐标上,作者还会用年月日、季节、昼夜、朝夕、年龄、生死等标注具体的时间刻度。

从时间向度来说,两部作品都是以顺叙的手法,按照事件发生、发展的先后顺序讲述主人公的成长历程。不同的是,在故事发展的过程中,《小兵张嘎》除了昼夜的描述,并没有再给出更多的时间定位,故事时间的流逝仅依靠一件事接着一件事的发生来体现。而《她当时九岁》一共有四章,其中第二章和第四章开头部分都描写了秋天的景色,也就是说这给出了一年的时间概念。因此,从第二章金顺正式开始根据地生活到第四章开篇金顺在一路的演出中深受各战地的喜爱和赞扬,还被宰民大叔叫做“小革命家”,这展现了主人公在一年的时间里所获得的成长。而紧接其后的便是整个故事的最高潮,即金顺肩负起传递秘密消息的重要任务,任务完成却被捕牺牲。这是较之于前一阶段更高层次的成长。也就是说,“第二年秋天”的出现,既是金顺一个阶段性成长的终点,又是下一个更高阶段成长的起点。季节的循环与轮回,既缩小了文本时间与故事时间的倒错,让读者对金顺成长的时间历程有了概念性的感知,也让作品的悲剧主题更为浓厚。因为循环的时间,尤其是季节的更迭往往给人一种悲凉沧桑的感觉,更何况秋天代表着萧条、落寞并预示着死亡的来临。

而小说的结局作为文本时间和故事时间的双重结束点,是最终体现小说时间结构的关键。“‘终结意识’是理解叙事结构和意义的一个重要的概念”,[注]张隆溪:《比较文学研究入门》,上海:复旦大学出版社,2009年,第73页。我们阅读一部小说时,只有到了结尾,有了完整的故事,才能回过去看清情节发展的轨迹,明白整个故事的意义。张嘎在祝捷大会上受到表扬,得到了嘉奖,并悄悄跟小伙伴玉英吐露了自己想参加共产党的革命愿望。至此,文本时间结束,但故事时间仍在延续。而《她当时九岁》以金顺的壮烈牺牲为结局,她年仅九岁的生命结束了,文本时间与故事时间同时终止。

可见,无论从时间刻度的安排上,还是从结局中故事时间的设定上,都可以发现《小兵张嘎》的时间结构是一条无限延伸的直线,具体时间点被模糊化,以事件的排列体现时间的概念。这种直线型叙事时间结构所表现的是革命道路无限光明的革命乐观主义精神,是为作品的喜剧色彩而服务的。而《她当时九岁》的时间结构则明显呈现为循环型,父亲遇难,母亲跳崖,金顺牺牲,而牺牲前她脑海中出现的是弟弟回到祖国朝鲜的情景,这种“前仆后继”正表现了一种生死循环的时间概念,既是一种革命希望的象征,也是一种革命悲剧的渲染。加上生死循环与季节轮回的相呼应,既将悲凉之感融于通篇作品之中,也更衬托出肉体消亡但灵魂永生的革命献身精神的宝贵,体现了生命价值和生命意义的美学主题。

不同的叙事时间结构服务于不同主题思想的升华,但无论是展现革命乐观主义精神,还是彰显革命献身精神,两部作品都是对革命的讴歌和赞美,是典型的革命浪漫主义文学,展现了革命英雄主义的崇高美。这种主题的文学作品有其产生的历史必然性。鲁迅曾分析说:“大革命成功后,这时候底文学有二:一种文学是赞扬革命,称颂革命,因为进步的文学家想到社会改变,社会向前走,对于旧社会的破坏和新社会的建设,都觉得有意义。”[注]鲁迅:《革命时代的文学》,《鲁迅杂文经典全集》,北京:北京明天远航文化传播有限公司,2013年,第138页。对于中国和朝鲜来说,抗日战争是抵御外来侵略的正义之战,无数革命志士用鲜血才换来了符合广大人民利益的幸福生活,而在两部作品问世的20世纪60年代至80年代,正是中国和朝鲜大力开展新国家建设的时期,需要这种旗帜鲜明、思想积极、号召人民投身社会主义国家建设的文学作品,这便成为了培育这种讴歌革命作品的肥沃土壤。同时,这两部作品也是战后人们对于革命英雄无比崇拜的社会氛围下的必然产物。

三、社会空间与心理空间的构筑

空间叙事是近几十年来,众多学者在叙事学领域尤为关注的焦点之一,戴维·赫尔曼曾指出:“空间是有助于建构事域的核心特质。叙事在人、物、地点之间建立了关联,从而造成了空间与事件之间的多姿多彩的融合”。[注][日]香山寿夫:《建筑意匠十二讲》,宁晶译,北京:中国建筑工业出版社,2006年,第135页。也就是说,空间的构筑是使故事细节丰满的必要内容,是作品的血肉。本文仅从能够反映时代特征的社会空间和突出儿童人物特征的心理空间两方面进行比较分析。

(一)社会空间:八路军敌后战场与金日成游击根据地

社会空间的概念是列斐伏尔在其《空间的产生》中所提出的,是体验的、生活的空间,是一种开放的、冲突的和矛盾的动态进程。[注]程锡麟:《叙事理论的空间转向》,《江西社会科学》2007年第11期,第26页。在具象的物质性空间里,各种人物才能展开一系列活动,社会空间的构筑才能拉近话语世界与真实世界的距离。同时,社会性是人的根本属性,置身于复杂社会关系中的人才是真实饱满的人物,所以社会空间既是具体的又是抽象的,它展现的是人的生存方式、活动内容以及人际关系。

作为以战争为历史背景的两部小说,《小兵张嘎》和《她当时九岁》中都构筑了军队的社会生活空间。

《小兵张嘎》中,小嘎子进城见到老罗叔后,跟着他第一次找到八路军部队时描写道:

“从丁字街往南刚一拐,老罗就跳下车来,停在一个小茶馆的门前。”[注]徐光耀:《小兵张嘎》,武汉:长江少年儿童出版社,2015年,第39页。“推开风门子,又朝里走。小嘎子紧随着进院一看:一溜儿五六间正房,正房对面是一排草厦子,把小院挤成了细长的一条,很像个歇业的小草料店。可是,老罗并不进屋,带了小嘎子又向深处走去。到了天井,往左一拐,又有个小寨篱门;推开小寨篱门,是敞亮亮一座小跨院,可里头连一间房子也没有。只平地上栽着几畦茄子,两沟大葱,靠北墙搭着个大葫芦架,搭得比墙头还高出二尺……却见他把车子一靠,往葫芦架底下一钻,登着一大一小倒扣着的两口瓮,拨开枝蔓,翻过墙那边去了……那边又是一层院子。”[注]徐光耀:《小兵张嘎》,武汉:长江少年儿童出版社,2015年,第40页。“这边院子,出了正房,还有一溜儿五间西屋,像个冷落的仓房……整个院子很宁静,几乎没有任何声音……罗金宝盯他一眼,就过去把西屋的门推开一道缝,侧身子掩了进去。”[注]徐光耀:《小兵张嘎》,武汉:长江少年儿童出版社,2015年,第41页。

“小茶馆”“正房”“草厦子”“天井”“小寨篱门”“小跨院”“葫芦架”“墙头”“又一层院子”“西屋”,这一系列接续性的场域,构筑起了一个复杂饱满的空间,充分凸显出当时八路军作战的隐蔽性。

《她当时九岁》在故事情节中描写到,这里的抗日根据地有许明姬指导员带领的儿童团,有负责印刷教科书和宣传册的出版所,有负责慰问演出的文艺队,有负责修理枪支、制作炸药的武器修理所,还有炊事班、裁缝所、医院、学校,这里还接收了数百名在日军屠村中逃亡的村民,在本就艰苦的斗争条件下还要解决他们的穿衣、吃饭和伤病治疗问题。这些已勾勒出了朝鲜抗日革命根据地的整体面貌。

可以看出,《小兵张嘎》中所呈现的部队生活是隐蔽的、游动的,这体现了中国共产党在抗日战争中领导人民军队开辟敌后战场、深入敌人内部、以打游击战为主要战略的显著特点。而《她当时九岁》中展现的是一个体系完整、制度化的生产生活空间,它是小汪清游击根据地的写实描写,记录的是金日成在中国东北开展的抗日游击活动。同时,这也是朝鲜自20世纪60年代确立主体思想后,将领袖视为赐予人民生命的慈父和恩人的集中表现。

然而,无论是隐藏在百姓家中的秘密据点,还是驻扎在深山里的游击根据地,对于两个小主人公来说部队的生活空间就像一个“世外桃源”。战士们都成为了张嘎的好朋友,“他有的叫哥、有的叫叔,好像同宗连族”,[注]徐光耀:《小兵张嘎》,武汉:长江少年儿童出版社,2015年,第46页。“大家原本喜欢他的聪明鬼仗,再加上他年纪小,天性快活,就愈发待他赤诚亲热,真个亲弟弟似的”。[注]徐光耀:《小兵张嘎》,武汉:长江少年儿童出版社,2015年,第49页。金顺也在根据地得到了叔叔阿姨的喜爱和关心,获得了与儿童团小伙伴们一同玩耍成长的快乐,得到了指导员的照顾和帮助以及金日成将军的亲自教导。从白洋淀浅湾中的小院到八路军部队的藏身据点(张嘎),从村落里的四口之家到根据地的集体生活(金顺),尽管有各种艰难困苦,尽管面对着各种危险,但在他们的眼中这里的生活就是幸福快乐的。这种简单的快乐和满足是儿童所特有的,是可以为成年人的艰苦斗争注入革命信念和斗志的。

两部作品所构筑起的社会空间是主人公成长的环境,记录了两国人民不同的抗战史实特征,但都重点表现了这个社会空间中和谐团结、互帮互助的人际关系,展现了革命所要追求的平等幸福生活,也着重放大了革命者们充满大爱与希望的精神光辉。

(二)心理空间:调皮莽撞的男孩与情感细腻的女孩

心理空间是作者通过语言文字所构筑的主人公的精神世界,心理空间的构建不仅是塑造人物形象个性化特点不可缺少的组成部分,更是渲染作品风格、表达主题思想的重要内容。

心理空间的构筑使抗日儿童的形象更加丰满,尤其凸显了性别的不同特征。张嘎在找到组织之前一心想缴把枪,好以此来邀功以便于加入八路军,后来因偷偷藏枪受到批评,内心充满了委屈和气愤;与胖墩赌气打架,用草堵住胖墩家的烟囱,还对胖墩爹的“告状”满怀“仇视”,这些心理活动都突出了张嘎作为男孩子的莽撞调皮和率真。而金顺在未能完成好宣传演讲时心中充满了自责,看到哲民被捕后血肉模糊的样子时对自己曾经埋怨哲民悔恨不已,知道了父亲牺牲的消息后仍假装坚强,毅然随文艺队到前线演出。这些无不体现出女孩特有的乖巧细腻和感性。通过心理空间的构筑塑造了两个截然不同的、充分体现性别特征的小主人公形象,而这种形象的搭建也是凸显喜剧与悲剧色彩的着力点。不同的心理世界烘托出不同的基调和主旋律,张嘎的嘎劲正是《小兵张嘎》最讨喜的地方,而金顺的善解人意也正是《她当时九岁》最让人感到悲伤和遗憾的情感基点。

同时,作为一个情感细腻敏锐的小主人公,金顺对祖国家乡的想象贯穿了小说的始终。这是在本土开展抗日活动的小主人公张嘎所没有的情感体验。金顺在村子里与父亲去小溪边捉蝲蛄时,听到父亲的描述,她想象着祖国的溪水、土地和天空。后来到了根据地,和浩范大叔站在山岗上望着祖国的方向时,金顺又想象着今后一起回家乡。最后在监狱中,金顺再次想象家乡的样子,她对浩范大叔说:“我还没能回去看看家乡的样子,没见过那的大海,一次也没有……我好想看看,好想在那里生活,想看看我们国家的大地,苹果树,还有房子,还有山……。”[注][朝]朴贤:《她当时九岁》,平壤:金城青年出版社,1981年,第292页。这条心理线表达了一个儿童心中对家乡的执念。而这种感受从想象变为向往,从向往变为渴望,从渴望变为遗憾,这种变化成为了整个小说悲剧色彩中浓重的一笔,直击人的内心。这层心理空间的构筑是借儿童的内心表达了所有在异国他乡战斗的仁人志士深切的思乡之情和真挚的爱国之情,这是一份寻根意识的体现,这种情感是流亡在外战斗的任何成果都永远无法弥补的裂痕和缺失。

然而,无论是男孩还是女孩,他们的内心世界都并存着孩子气和英雄气。张嘎调皮捣蛋,对组织的管教十分不服气,却对枪怀着一份执着和渴望,对革命者的战斗事迹充满了向往和崇拜。金顺会因为哲民隐瞒儿童团团员的身份而生气,会在莫东打扰自己练习演讲的时候偷偷抽走小溪里垫在过河石下的小石头,让莫东险些栽倒在河里,但她却一直羡慕哲民总是可以负责重要的任务,战斗打响的时候她也十分想上前线杀敌。这些都展现了他们既有孩子的本性,又怀揣着一个强烈的英雄梦。他们内心充满了对成长的迫切渴望,他们内心急切,急于表现,也对每一次完成一份任务充满了自豪感。这种革命小英雄的内心世界是年龄与时代所共同赋予的复杂心理。

通过对心理空间的解读,我们可以看到内心世界的构建造就了嘎劲十足的张嘎形象和乖巧温和的金顺形象,这两种不同形象的塑造服务于悲喜主题的表现,而金顺的思乡心理又重点体现了流亡在外的朝鲜人民普遍具有的归乡情结和心理伤痕,由此可以看出人物心理空间的构筑与故事情节、主题思想的关联性。但在彰显性别特征的外化形式之下,隐含着同是抗日儿童的复杂心理。

四、结语

20世纪的儿童抗日叙事文学形成了抗日革命小英雄的原型,无论是张嘎还是金顺,都是时代的产物,他们不仅是个性化的个体人物,更是千千万万“张嘎”和“金顺”的人物典型,是农民儿童成长为革命小英雄的代表。两部作品都通过U型结构完成了儿童革命成长叙事,塑造了永不磨灭的抗日小英雄形象。在叙事时间和叙事空间上展现出各自的艺术特色,又都凸显了讴歌革命的主题,其中展现出的不同历史细节正是这些抗日叙事文学作为历史资料的珍贵价值。

从儿童文学的角度来说,在救亡图存的时代主题下,儿童文学必然与其他文学一样承担起“斗争工具”的角色,充满革命性、阶级性,其创作目的就是革命教育性,无论是儿童成长的烦恼,还是成长的出路,都始终围绕着革命二字,脱离了儿童成长本位,忽略了成长主题的多元性和复杂性。这是具有历史必然性的,也是具有历史意义的。但当时代跨过硝烟和战火,当我们在和平主题下寻求民族发展之时,回归理性的我们应当看到,儿童文学作为一种教育媒介,更应重点探讨如何通过文学让儿童在向成人过渡的过程中建立“人格”和“人性”的问题。正如周作人所说的:“我们对于教育的希望是把儿童养成一个正当的——‘人’”,[注]孙银芳编:《周作人幸福的艺术》,西安:太白文艺出版社,2013年,第142页。“儿童的文学只是儿童本位的,此外更没有什么标准”。[注]高瑞泉编:《理性与人道——周作人文选》,上海:上海远东出版社,1994年,第110页。

战争的本质是毁灭,这是战后当我们经历了渴望英雄、崇拜英雄、反思战争这样一个转变过程后,对战争的客观认识。当我们更加客观、全面地审视战争,拷问人性的时候,和平才更显其珍贵。正如莫言在《捍卫长篇小说的尊严》中说到的,“只有正视人类之恶,只有认识到自我之丑……才可能具有‘拷问灵魂’的深度和力度,才是真正的大悲悯”。[注]莫言:《捍卫长篇小说的尊严——代序言》,《蛙》,上海:上海文艺出版社,2012年,第3页。关于人性的思考,关于战争的审视,是儿童抗日叙事文学带给当下最重要的现实意义。