从《中国土地科学》载文看我国土地科学学科发展

——基于1271篇文献的计量分析

2019-01-18王瑞雪马培生

王瑞雪,马培生

(山西财经大学,山西 太原 030006)

一、引言

所谓学科就是一套“相对独立的知识体系”。如果以中国土地学会的成立为起算点,我国土地科学发展至今已走过40年风雨历程。40年来,土地科学研究在促进社会经济发展、保护生态环境方面发挥了积极作用,同时学科发展与学科建设也取得重要成就[1-5]。经过多年探索[6-8],学术界关于土地科学内涵的最新认识是,土地科学是研究土地特性、土地利用和土地关系的新兴学科,是以土地权籍理论、土地租价理论、土地可持续利用理论为核心理论轴的独立学科[9]。

王万茂教授(2002)认为,独立学科须具备6大要件:有明确的研究对象和研究领域;有一群人从事研究、传播或教育活动,有代表性论著问世;正在形成或已经形成学科体系结构;具备本学科特有的理论和方法及学术用语;学科地位在学科群中不可替代;研究成果能证实或证伪[10]。受此观点启发,本文拟采用文献计量软件TDA(Thomson Data Analyzer),从研究主体、研究主题、研究方法三方面评估我国土地科学学科发展状况。查阅资料发现,研究土地科学具体分支的文献并不多见[11-13],运用文献计量方法探讨土地科学学科发展状况的研究更是十分鲜见。笔者希望本成果能为我国土地科学学科建设贡献一份微薄之力。

二、研究材料与研究方法

(一)研究材料

1.选定数据来源

开展文献计量分析的前提条件是获取高质量的数据。经反复斟酌,本研究决定利用中国知网采集2005—2014年《中国土地科学》刊发论文的相关信息,以此评估我国土地科学学科发展状况。如此选择主要基于两方面的考虑:

第一,土地科学领域的学术论文散布于《中国土地科学》《自然资源学报》《资源科学》《公共管理学报》《长江流域资源与环境》《经济地理》《中国农村经济》等诸多期刊中。先确定检索条件,再判断论文是否属于土地科学范畴、最终形成数据库的研究思路,必然伴随繁琐而浩大的工作量。更为重要的是,此思路尤其不适用于交叉性、边缘性特征明显的土地科学。这是因为通过检索得到的样本与检索条件密切相关,预先设定的检索条件极易导致各种非随机性误差。

第二,《中国土地科学》是由中国科协主管、中国土地学会和中国土地勘测规划院共同主办的土地科学领域内为数不多的专业学术期刊。该期刊不仅被CSSCI、中国科技核心期刊和中文核心期刊目录收录,而且被评为“中国国际影响力优秀学术期刊”,其学术地位得到业界广泛认同。以《中国土地科学》刊发论文作为文献计量分析对象,可以较好地反映出本学科的发展现状。为“对冲”样本来自单一期刊的不足,我们采集了《中国土地科学》10年刊发论文的数据。

2.数据采集与数据筛选

课题组于2015年6月开展针对《中国土地科学》2005—2014年刊登的1535篇文献数据的采集与筛选工作。重点采集以下信息:论文题目、摘要、关键词、中图分类号,论文下载量、引用量、课题资助情况,作者姓名、性别、年龄、教育程度、职称、所属单位,以此构建文献计量分析数据库。

数据筛选阶段主要完成两方面工作:一是剔除会议通知、论文写作规范、会议观点综述、论坛意见汇总、寄语、书评以及关键词缺失的非学术论文。二是完成相关数据核对工作①。将知网检索页得到的信息与论文首页相关内容进行比对,根据导致差异的可能原因做出相应修正和取舍。完成数据筛选后共得到文献1271篇。

(二)分析方法与分析工具

自英国计算中心学者Alan Pritchard(1969)首次提出文献计量学(Bibliometrics)一词以来,文献计量理论与应用研究迅猛发展[14]。因其研究视角独特、分析结果令人信服,文献计量学的应用领域很快拓展到自然、社会、工程技术等诸多学科。本文基于文献计量理论,借助作者生产率和词频分析方法,运用Excel、Access和TDA专业分析软件,从众多文献数据中挖掘其背后的规律。

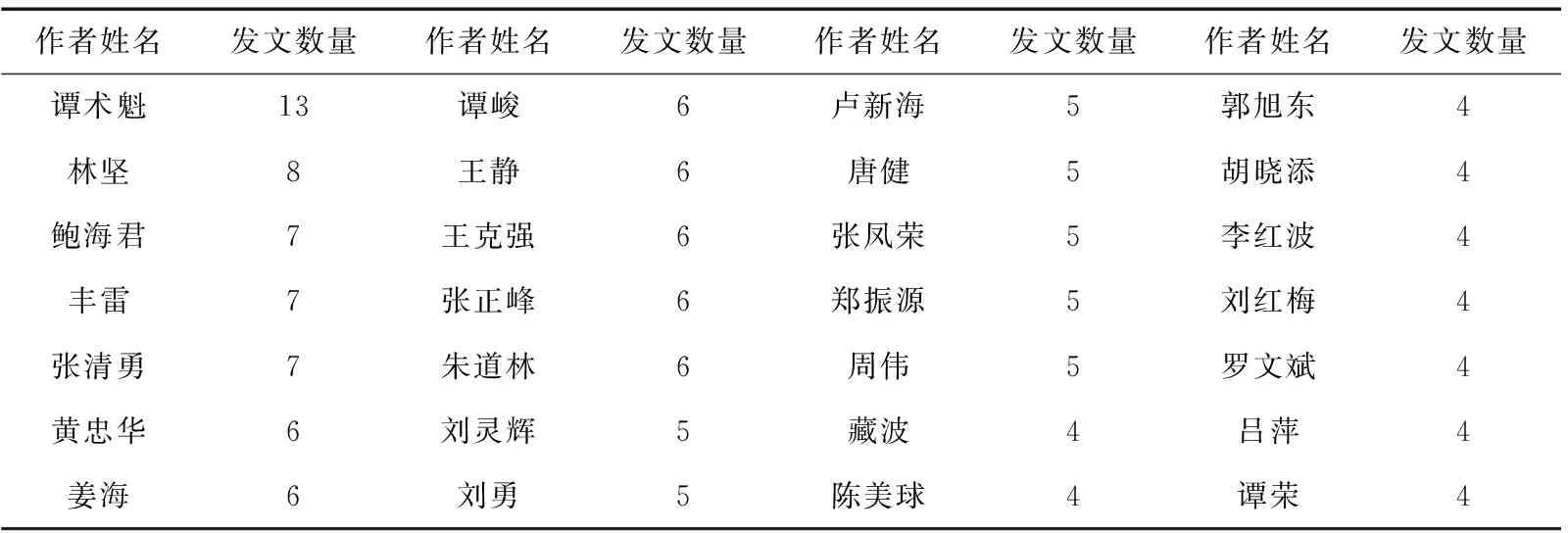

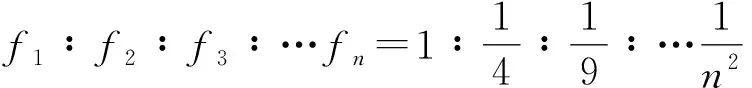

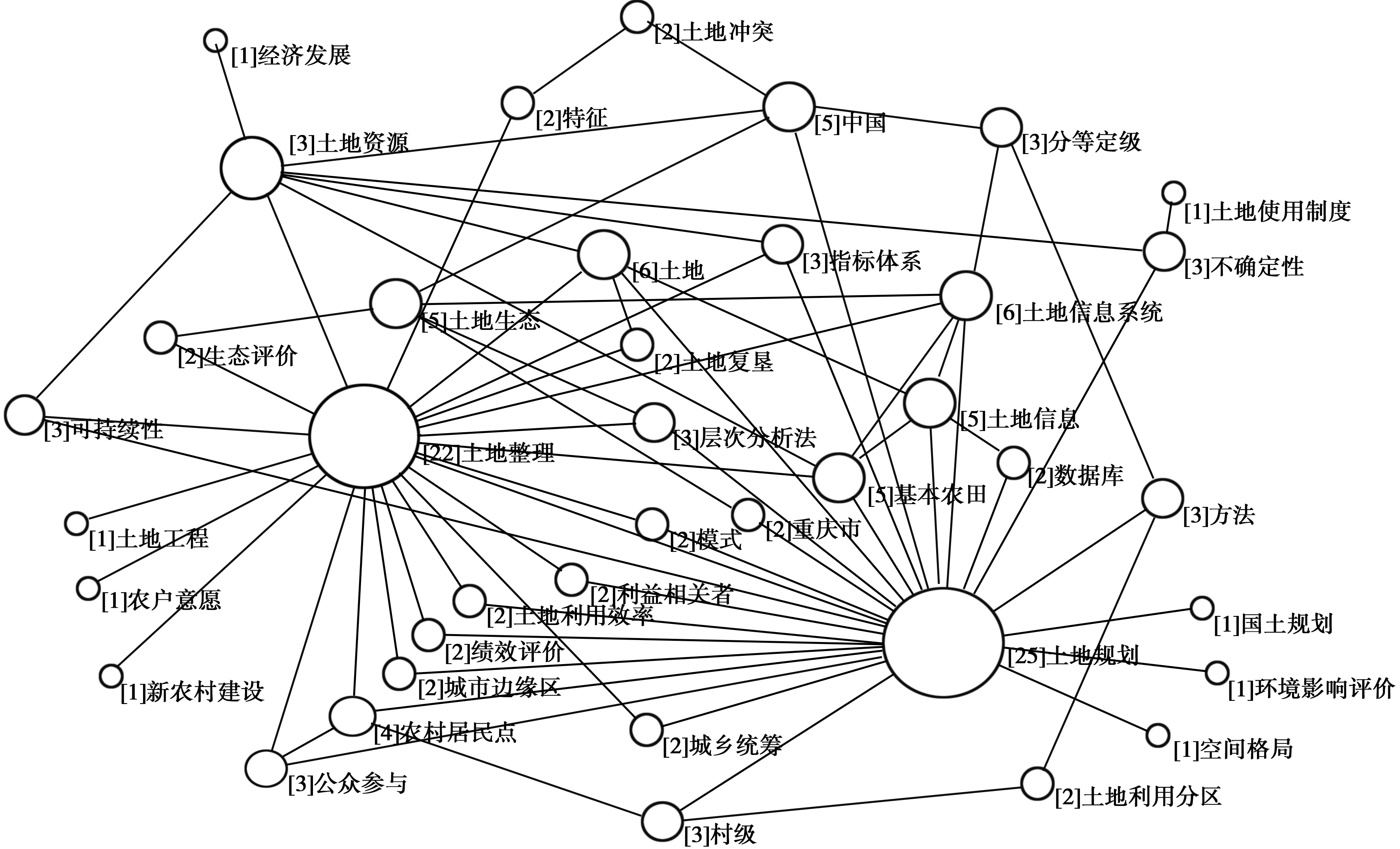

作者生产率(author productivity)是指在给定的时间内科学工作者发表论文的数量,是专门用于衡量科学工作者贡献大小的一项重要指标[10]。美国人口统计学家洛特卡(Afred J. Lotka)在大规模数理统计基础上提出洛特卡定律,揭示了作者生产率潜在的规律。英国学者普赖斯(Derke John de Solla Price)在洛特卡定律基础上进一步推演出著名的普赖斯定律a=a(θ)。其含义为:若某领域科学工作者总量为N,那么前Na(0 词频分析是利用能够表达论文核心内容的关键词或主题词在文献中出现频次高低判别学科研究热点的一种分析方法。与词频分析相比,共词分析相对复杂。如果一对关键词在某文献中同时出现,说明该组合可能代表学科研究的一个主题;若这对关键词在文献中出现的频次越高,说明它们所代表的研究主题被学界关注的程度越高。共词分析依据关键词共现频次判定词语之间的疏密关系,揭示学科研究热点及其变动规律。应用共词分析技术,首先需要合理设定关键词词频阀值,然后根据高频关键词在文献中同时出现的频次构建共词矩阵,利用专业软件展开多元统计分析[15]。 本研究使用Excel、Access和文献计量分析软件TDA三种工具。利用Excel完成数据录入、比对和数据清洗工作;利用Access解决数据库格式与TDA数据格式不兼容问题;利用TDA完成共词矩阵构建、聚类分析以及可视化。 1.核心作者甄别 所谓核心作者是指那些特别活跃、勤奋的杰出研究者。普赖斯从公式a=a(θ)推导得出最低产核心作者撰文数量m与最高产核心作者撰文数量ηmax之间的关系。通常二者之间的这种数量关系也可视为甄别核心作者的标准。其计算公式为: ① 上式中m是成为某领域核心作者的门槛,ηmax是发文量的最大值。经查,《中国土地科学》刊发的1271篇论文总共涉及作者3746人次。按照文献计量学分析惯例,我们以第一作者为统计对象,确定出发文量的最大值ηmax为13篇,代入公式①计算可知m=4。表1是35个发文量达到4篇以及上的核心作者名单。 表1 《中国土地科学》核心作者及发文量(局部) 单位:篇 2.作者稳定度测算 洛特卡定律揭示出的是发表一定数量论文作者与该领域全部作者之间的比例关系。其数学形式如下: fx=C/x2 ② 借助洛特卡定律可以透视土地科学研究主体的稳定程度。将发文1篇的作者视为新作者,发文量大于1篇者视为老作者。统计发现,1271篇论文共涉及一作924人,其中新作者735人,占比79.55%,该指标远高于洛特卡定律中的C值。按照公式②计算发现,发表2篇及以上论文的作者比例b值均低于理论值a,且随发文数量增多,b与a的差距呈现出不断拉大的趋势(表2)。通常,作者生产率与科研投入水平关系最为密切。分析结果说明今后需要加大科研投入力度,以吸引更多学者持续地专注于土地科学研究。 表2 《中国土地科学》作者稳定度测算 3.研究主体特征透视 针对部分样本一作职称等级和教育程度描述不详尽、不准确问题,课题组遵循“就低不就高”原则对原始数据进行了规范化处理。也就是说,若“作者简介”中未标注职称信息,即使通过其他途径可以确定一作职称等级,也按无职称归类统计;若样本教育程度仅注明“研究生”而未标注硕(博)学位,一律按硕士学位归类统计。 将样本按照一作有无职称信息分为两大类。经查,标注职称样本共计732个,职称信息缺失(视为无职称)样本539个。按照职称与发文数量统计发现,具有高级职称的作者发文量占比高达40.5%,中级职称15.18%,初级职称1.81%。有趣的是,无职称样本并未顺延这一规律,其发文量占比陡然增高至42.41%(图1)。造成这个现象的一个重要原因是部分高学历、低职称作者倾向于在个人简介中隐去职称信息。调查发现,按照现行的职称评审制度,若博士研究生毕业后选择在高校就职,一般会在入职当年取得中级职称,但部分作者更愿意略去较低的职称信息。 516个具有高级职称的样本中,副教授发文数量所占比例为42.44%,教授34.69%;高工9.69%,研究员9.50%,副研究员2.52%,其他②1.16%(图2)。539个无职称样本中剔除29个教育程度缺失样本后制成图3③。510个无职称样本中博士研究生、硕士研究生发文最多,占比分别达到47.06%和30.78%。 至此可以得出如下结论:高校是土地科学研究的重要阵地;具有高级职称的教师在完成教学任务的同时还承担着开展科学研究和培养研究生的双重任务。 图1 不同职称等级作者发文情况 图2 高级职称作者发文情况 图3 不同教育程度的无职称作者发文情况 关键词是对文献研究主题、研究方法和研究结论的高度概括,利用关键词词频分析、共词分析等特定手段,不但可以发现研究热点及其变动规律,甚至可以预测学科未来发展方向。经查,1271篇文献关键词累积出现频次为5652次,涉及关键词3029个。进一步分析发现,部分文献存在关键词标引不规范现象:一是同义不同词。比如,“3S”与“3S技术”;“GIS”与“地理信息系统”;“土地规划”与“土地利用规划”等。二是表述欠准确或概括力度不足。比如,“失地农民”与“被征地农民”;“博弈论”“博弈分析”与“博弈分析法”等;“北京”与“北京市”;“江苏”与“江苏省”等。三是关键词无实质含义或指向不明。比如,“分析”“思考”“实施”“实践”等。 表3 完成数据清洗后的top200关键词共词矩阵(局部) 为了提高数据质量,课题组花费大量时间制定关键词清洗规则。完成数据清洗后,关键词累积出现频次为5648次,共涉及关键词2776个。运行TDA软件生成top200×200关键词共词矩阵(表3),利用余弦指数将该矩阵转化为相关矩阵,采用Multi-level Coarsening和Multi-level Refinement算法对关键词进行聚类。聚类后的网络图谱呈现出相对集中和分散的双重特性。总体而言,网络图谱密度一般,说明我国当前土地科学研究领域议题相对宽泛。剔除top200×200矩阵中的8个散点,提取出包含192个节点的最大联通子网,形成土地管理子网、土地评价与利用子网、土地经济子网、土地法律制度子网、土地规划与整理子网、地籍管理子网6大研究主题。 1.土地管理子网 土地管理子网由44个节点及节点间的连线组成。从网络形态观察,子网呈现出分散和集聚两个特点,土地管理、耕地保护、粮食安全、土地督察、发展权、农户等节点中心度较高;工业用地、绩效等节点散布。该子网研究内容汇集在耕地保护和建设用地管控两个方面,目的在于协调“吃饭”与“建设”用地需求之间的深刻矛盾。 耕地保护的一个重要目标在于保障国家粮食安全。保护耕地要依靠技术手段,比如农地分等定级、土地适宜性评价、耕地质量评价、农地整理等。保护耕地要依靠法律制度,比如耕地占补平衡制度、基本农田保护制度、国土督察制度。保护耕地更重要的是利用经济手段,通过调整产权拥有者之间利益关系,激发用地者保护耕地的自觉性。一些学者不再局限于耕地保护主题的宏观定性分析,而是将视野转向中微观层面,运用定量方法(如结构方程、BP神经网络)深入探讨耕地转为建设用地的驱动因素、土地增值分配关系、农户“农转非”决策等问题,使研究不断向纵深发展。 图4 土地管理子网 工业化、城镇化快速发展的时代背景下,加强建设用地管控自然是土地管理重中之重。充分发挥市场在要素配置中的基础作用,加大政府宏观调控力度,促进建设用地利用效率提升,控制城市蔓延发展势头已成为学界共识。现行土地制度安排下,城市向外扩张必然面临土地征收。一些研究者开始关注征地冲突形成机制、征地风险评估与风险预警、以及被征地农民权利保护等问题,如谭术魁(2011,2012)、鲍海俊(2012)、李红波(2013)等。特别值得一提的是,虽然“土地科学”、“学科建设”节点处于图4的边缘,但两个关键词的出现表明学科建设已经引起学术界的关注。 2.土地评价与利用子网 土地评价与利用子网由39个节点及节点间连线组成。从形态观察,该子网节点之间关联较稀疏,研究议题相对分散。子网中土地利用、土地评价、建设用地、集约利用等节点中心度较高。概括而言,该子网研究内容汇集在土地资源评价和土地利用两方面,核心在于追求土地资源的永续利用。 可持续发展理念逐渐深入人心,片面追求经济效益、粗放利用土地的发展思路注定会被时代淘汰。土地资源评价领域,虽然土地分类体系构建、地类转换等基础性问题仍有讨论,但更多研究侧重于多视角的土地资源评价,例如土地生态安全评价、土地适宜性评价、土地综合效益评价、土地质量和健康评价、土地利用系统健康评价④将可持续发展思想融入土地评价指标体系是研究的一种趋势;生态环境敏感区注重土地资源的生态系统服务价值评估,城乡交错区注重土地资源的生态安全评价,城市和各类经济(技术)开发区则更加注重建设用地的集约节约利用评价。 土地利用方面的研究可以划分为四个层次:土地利用结构变化监测与影响评价、土地利用结构变化驱动力分析、土地利用结构和景观格局变化模拟以及对未来土地利用结构的预测。从网络图5可以看出,3S技术、计算机模拟、主成分分析、CA模型、数据包络分析等定量分析技术已经广泛应用于该研究领域。 图5 土地评价与利用类子网 3.土地经济子网 土地经济子网由34个节点及节点间连线组成。其中,土地经济、土地市场、基准地价、土地供应、土地评估等是中心度较高的节点。从形态上看,网络密度稀疏,这说明该领域探讨的问题比较分散。土地经济子网研究内容汇集在土地市场和政府宏观调控两方面,核心问题在于优化配置土地资源。 土地是一种资产,要实现有价资产的高效配置与利用,就应当充分发挥市场的作用。学者围绕地价问题展开研究,将数据融合算法应用于地价评估领域,探讨立体综合用地地价和土地出让底价、小城镇群基准地价评估技术以及基准地价合理性和基准地价平衡问题,研究商业用地基准地价空间演变规律;关注地价与房价关系,利用Granger因果检验探讨地价与房价联动关系及其作用机制,深入剖析土地市场发育差异对房地产价格的影响机理;研究市场主体行为,分析政府与开发商、中央政府与地方政府之间的利益博弈关系。 土地是一种资源,土地资源利用过程中往往会伴随强烈的外部性,此时需要政府挥舞那只“有形之手”参与调控。从图6可以看出,现阶段我国政府土地宏观调控手段主要有两大类:一是基于数量的土地宏观调控,这方面的研究主要分析土地供应机制、探讨城市土地供应计划年期确定方法、研究土地供应计划编制技术、剖析不确定条件下政府土地出让决策等一系列问题。二是基于价格的土地宏观调控,这方面的研究主要分析出让价格信号对土地市场的作用、征收与出让对土地资源配置效率的影响、土地出让与土地财政关系、经济增长方式对农地非农化的推动作用。 4.土地法律与制度子网 土地法律制度子网由31个节点及节点间连线组成。从网络形态上观察,节点之间联系比较密切,这说明研究主题有较好的相关性。子网中土地制度、土地法学、征地制度、土地流转、承包经营权是重要节点。该子网研究主题汇集在农村土地制度改革、城市土地使用制度改革和征地制度改革三方面。 农村土地制度改革层面,制度变迁理论、产权和所有权理论、法学相关理论学说都是惯用的研究基础。虽然坚持集体所有制观点占据主导地位,但农民个体土地产权强度不断加大,集体所有制何去何从仍有待深入研究。农地适度规模经营是大势所趋,构建合理的利益分配机制,激发和培育农民承包权流转意愿、保护弱势群体土地权益始终是农地使用制改革的着力点。统一城乡土地市场具有复杂性、长期性、阶段性特征,在此主题下衍生出集体经营性建设用地入市和农村宅基地流转两个分析视角。长期以来小产权房治理难见成效,根本原因在于农村土地所有制、使用制改革难有突破性进展。农村土地制度改革要推进,小产权房要治理,顶层设计至关重要。 图6 土地经济子网 城市土地使用制度改革研究焦点集中在两方面。第一,大量研究侧重于对现实热点问题的回应。比如,地方政府违法用地行为和影响因素分析、违法用地监管与治理,土地用途管制与寻租行为、用途管制调整与福利变化,建设用地增减挂钩运作机制与效率评价,土地登记制度比较与借鉴。第二,开展极具理论前瞻的基础研究。社会和经济发展必然会对土地权利细分提出新的要求,一些学者将视野转向法定地役权、公共地役权、地下空间权、建设用地空间使用权等权利体系研究和相关立法问题研究。 从理论上讲,征地制度由公共利益、征地补偿、法律救济三部分组成,但图7中征地改革焦点集中在提高征地补偿方面。2007年各地推行区片综合地价和统一年产值标准后,征地补偿水平有所提高,但征地矛盾并未因此得到有效缓解,选择恰当的理论基础与测算方法成为进一步提高补偿标准的瓶颈。从图7可以看出,土地社会保障功能、农地生态价值是提高补偿的主要依据,更有学者从被征地农民需求角度出发,利用意愿调查法来确定补偿额。应当说,征地制度改革偏重于征地补偿环节是与我国渐进式改革路径的选择密不可分的。 5.土地规划与综合整治子网 土地规划子网由39个节点及节点间连线组成。从网络形态上观察,节点之间联系疏密适中,说明研究主题相对集中。子网中的土地规划、土地整理、土地资源、土地信息、土地信息系统中心度较高。该子网研究内容汇集在土地利用总体规划和土地综合整治两方面。 土地利用总体规划研究主题涵盖了规划编制前中后各个环节内容。从土地规划基本理论、规划编制技术、到规划实施制度保障与效果监测,研究成果相对比较丰富。研究重点集中在引进参与式规划理念、不确定理论视角下的土地规划体系构建、土地信息系统与遥感技术应用、生态环境影响评价、适宜性评价、土地利用规划实施评价指标体系构建、评价方法与应用等多个方面。作为土地利用总体规划的核心内容,基本农田划定、土地利用分区、数据库建设等问题也有重点的讨论。 土地综合整治是土地整理、土地复垦和土地开发的统称,旨在利用行政、技术、经济、法律等手段提高低效地和空闲地的利用效率。土地综合整治工作受到国家政策影响较大,相关研究热点与焦点更多地体现出对国家政策导向的一种回应。例如,在农村居民点整理与布局方面体现出统筹城乡发展和推动新农村建设的思想,农用地整理方面强调土地产权调整要尊重农民意愿,保护农民土地权益。作为土地综合整治重要组成部分的“土地开发”未出现在图8中,这可能与我国多数城市后备土地资源不足有关。 图7 土地法律与制度子网 图8 土地规划与综合整治子网 6.地籍管理子网 地籍管理子网由5个节点及节点间连线组成,网络图谱稀疏。研究内容汇集在三维地籍和不动产登记两方面。三维地籍形态分析与数据表达、三维地籍数据模型构建与技术实现、三维地籍管理信息系统研发与应用、不动产登记制度改革是研究的焦点。 所谓范式(Paradigm)是科学家共同接受的一组假说、理论、准则和方法的总称,是一种对本体论、认识论和方法论的基本承诺[16]。自美国科学家库恩(Thomas Kuhn, 1962)在其名著《The Structure of Science Revolution》系统阐释范式概念和相关理论后,范式便被众多学者视为判定一个学科能否称之为科学的必要条件。 图9 地籍管理子网 需要特别说明的是,本文所讨论的研究方法均采自相关文献摘要部分。在研究方法录入阶段,课题组成员严格遵循以下三个标准清洗数据。第一,剔除未对研究方法进行概括或概括不准确、不精炼样本⑤;第二,归并同义不同词样本;第三,若文献摘要罗列多个研究方法,只录入第一个。完成数据清洗后,各种研究方法累积出现频次为989次。通过词频分析发现,我国土地科学领域研究方法的选择具有三个显著特征: 1.定性分析方法贯穿土地科学研究始终 统计结果表明,我国土地科学领域的研究方法以定性分析为主,此类论文共计683篇,占到989篇论文总量的69.06%。进一步研究发现,文献资料法使用频次高达295次,占比29.83%。文献资料法的大规模使用说明,近三分之一的作者更加偏爱经验研究而非实证研究;研究者立足不同理论学说,研讨我国土地利用管理过程中面临各类问题的性质、发生机制、作用机理以及演变规律。从本质上说,这类文献可以划归本体论和认识论层面的研究。 除文献资料法以外,其他定性分析方法有调查法(66篇)、比较分析法(37篇)、案例分析(16篇),以及一些非常规研究方法。有学者使用社会学、史学惯用的深度访谈法、历史分析法,也取得了良好的论证效果。 2.定量分析方法使用频率逐年增高 在学术界普遍热衷于利用数学和统计学“升级”方法论的时代背景下,“计量化”研究成为判定一门学科成熟度的重要标志。经典的数学、统计学理论方法,辅之以翔实可信的数据,使研究者能够更加深刻地洞悉事物本质,揭示问题内在的规律性。显然,学术研究“计量化”趋势对我国土地科学研究也产生了深远影响。统计表明,我国土地科学研究领域使用定量分析方法的论文共计260篇,且发文呈现出逐年增多的趋势。 从土地科学研究主题看,定量分析更多地集中在土地评价与利用和土地经济领域。在土地评价与利用领域,研究者主要采用层次分析、多目标线性规划、聚类分析、主成分分析、灰色(GM)模型、元胞自动机(CA)模型等展开定量分析,使用的数据则多来源于现势性很强的一手资料或不同类型的统计年鉴。在土地经济领域,研究者更多地依托经济学的经典理论,尝试使用各类复杂模型和分析技术。特征价值法(HPM)、条件价值法(CVM)、数据包络分析法(DEA)、HP滤波法、区域经济增长三部门模型、Granger因果检验、压力—状态—响应(PSR)模型、超效率SBM—DEA模型等都不同程度地应用于定量分析中。 3.基于3S和专业软件的定量分析成为新“时尚” 3S技术的广泛使用以及计算机专业软件强大的分析功能为土地科学研究创造了便利条件。一方面,卫星遥感测量技术的大规模使用使研究者得以较低的成本取得海量、动态、精准、实时的数据资料,TM、SPOT、MSS、IKONOS、QUICKBIRD等各类遥感影像资料的解译极大地改善了过去调查研究区域小、资料现势性差的局面,科技进步让研究者可以在更大空间范围、更长时间序列内探索和挖掘土地利用与管理的内在规律。 另一方面,计算机专业软件强大的分析功能使海量数据处理成为可能。GIS不仅是一种技术,更是一种空间分析方法,它的广泛使用必将对自然科学甚至社会科学研究产生深远影响。基于GIS技术和相关专业软件的空间自相关分析、空间密度分析、多准则决策分析(MCDA)、地理加权回归分析广泛应用于土地利用格局演化、土地覆被变化驱动机理、土地适宜性评价、耕地保护空间布局差异探究等诸多领域,并且逐渐成为土地科学研究领域的一种新“时尚”。 第一,土地科学的研究主体方面:经过多年不懈努力,目前我国已经形成以高校高级职称教师为核心的土地科学研究队伍。在今后工作中,需要不断加大科研投入力度,逐步培养形成人员更加稳定、结构更加合理、科研产出效率更高的科研团队。 第二,土地科学的研究主题方面:通过共词分析可知,我国土地科学研究集中分布在土地管理、土地评价与利用、土地经济、土地法律制度、土地规划与整理、地籍管理6个主题。存在的问题是,土地科学研究范围偏宽泛,基础理论研究“空心化”。研究者多依靠经济学、法学、地理学、社会学等成熟学科理论探讨土地问题;土地科学难以形成真正的学科门槛,不能与相近学科清晰地划分界线。这种尴尬状况当然与土地科学交叉性、边缘性特征有关,但更深层次的原因在于长期以来本学科研究焦点热衷于追随国家政策,研究者对基础理论研究缺乏应有的执着和热情。 第三,土地科学的研究方法方面:我国土地科学领域研究方法数学化、模型化顺应了时代发展趋势,但过多地依赖经济学模型、迷恋数理统计技术恰恰从侧面反映出本学科理论基础和研究方法的薄弱与匮乏。苛刻地讲,一些“传统计量方法+更新数据”模式的定量分析只是在不断“重复着昨天的故事”,其成果在土地科学理论创新和方法论改进等方面贡献都是极其有限的。土地科学要成为一级学科,必须下大力气提炼自己的研究范式,这注定需要经历漫长且艰辛的过程。 相对于已有研究而言,本文最大特点在于应用文献计量专业软件TDA从《中国土地科学》2005—2014年刊发文章中采集了1271篇论文数据,并从研究主体、研究主题、研究方法三方面评估我国土地科学学科发展状况,研究结论具有一定的参考价值。 毋庸置疑,本研究结论的可靠性与《中国土地科学》期刊质量密切相关。选择该期刊作为样本来源使得分析结论带有明显的局限性,难免令人产生“一叶障目不见森林”的感觉,但毕竟本文提供了为数不多的能够综览土地科学学科发展的分析视角。当然,笔者还需在后续工作中探寻更为合理的方法展开研究,以检验本成果的正确性。 [注释] ①中国知网期刊全文数据库检索页面提供了论文的题目、作者姓名、摘要、关键词、中图分类号等一系列信息。在采集这些信息时发现,部分文献检索页关键词、中图分类号与论文正文相关内容并不完全相同。 ②文中“其他”包含高级规划师、高级会计师、高级经济师、高级农艺师等不同职称系列。因其样本数量偏少,故在制图时归入一类统计。 ③“博士后”并非学位,但为了行文方便,在图3中将其纳入学位系列进行统计分析。 ④陈志凡等(2008)《基于熵权的模糊物元模型在农用地土壤健康评价中的应用》、于斌等(2012)《河南省东北部农用地健康评价》、郭杰等(2011)《土地利用系统健康评价》。 ⑤《中国土地科学》编辑部多次刊发的投稿规范中均明确要求作者在论文摘要中注明研究方法,但仍有约22%的作者未严格执行这一要求。三、主要研究发现

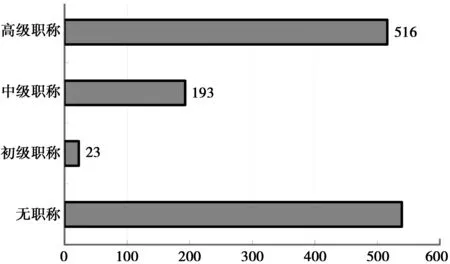

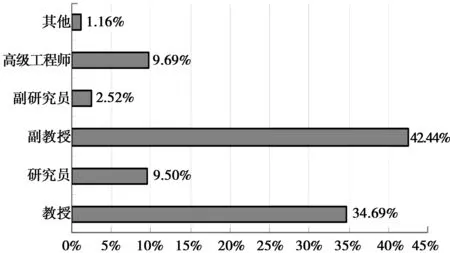

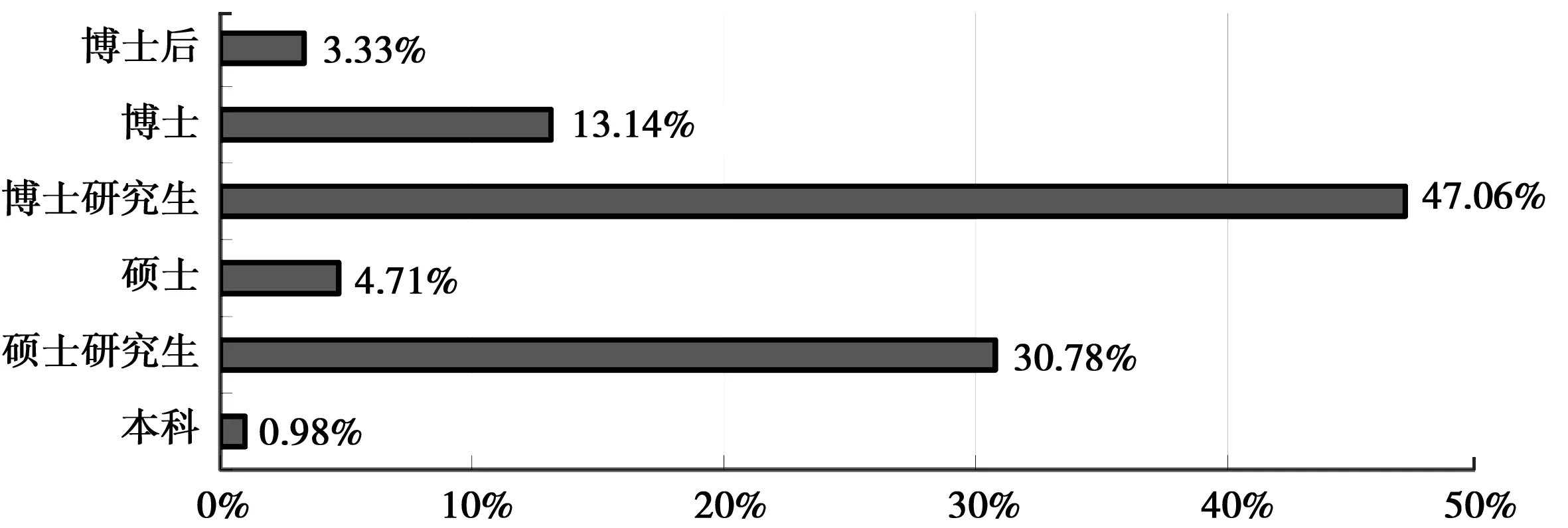

(一)研究主体

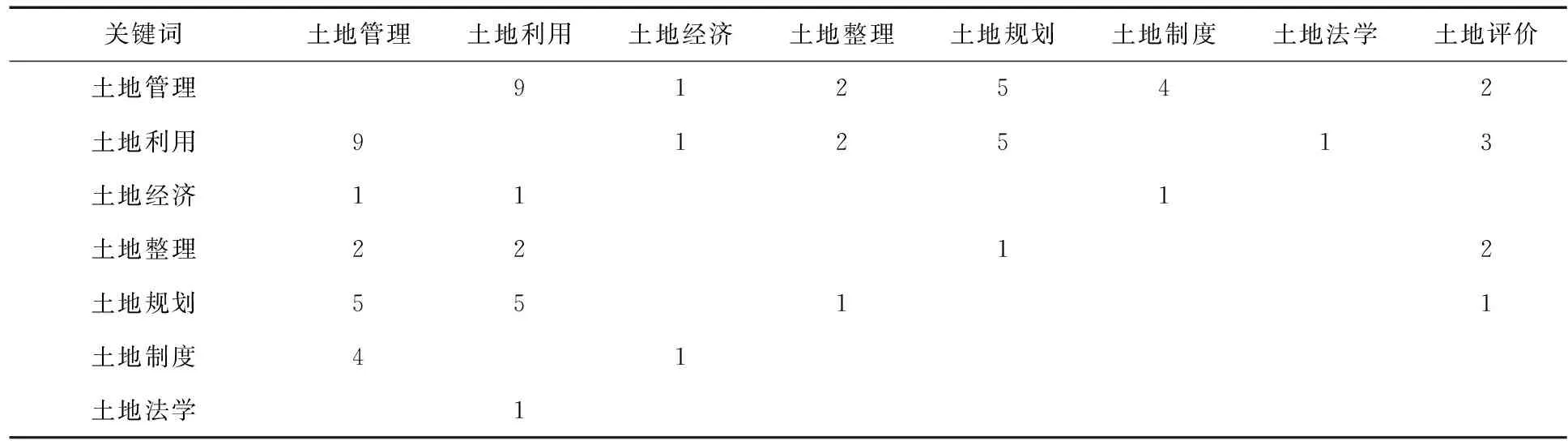

(二)研究主题

(三)研究方法

四、结论与思考

(一)结论

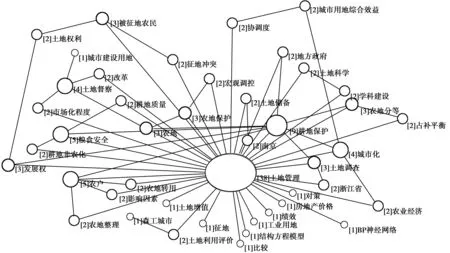

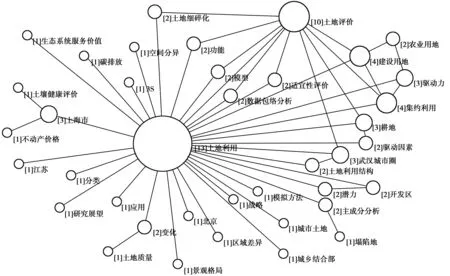

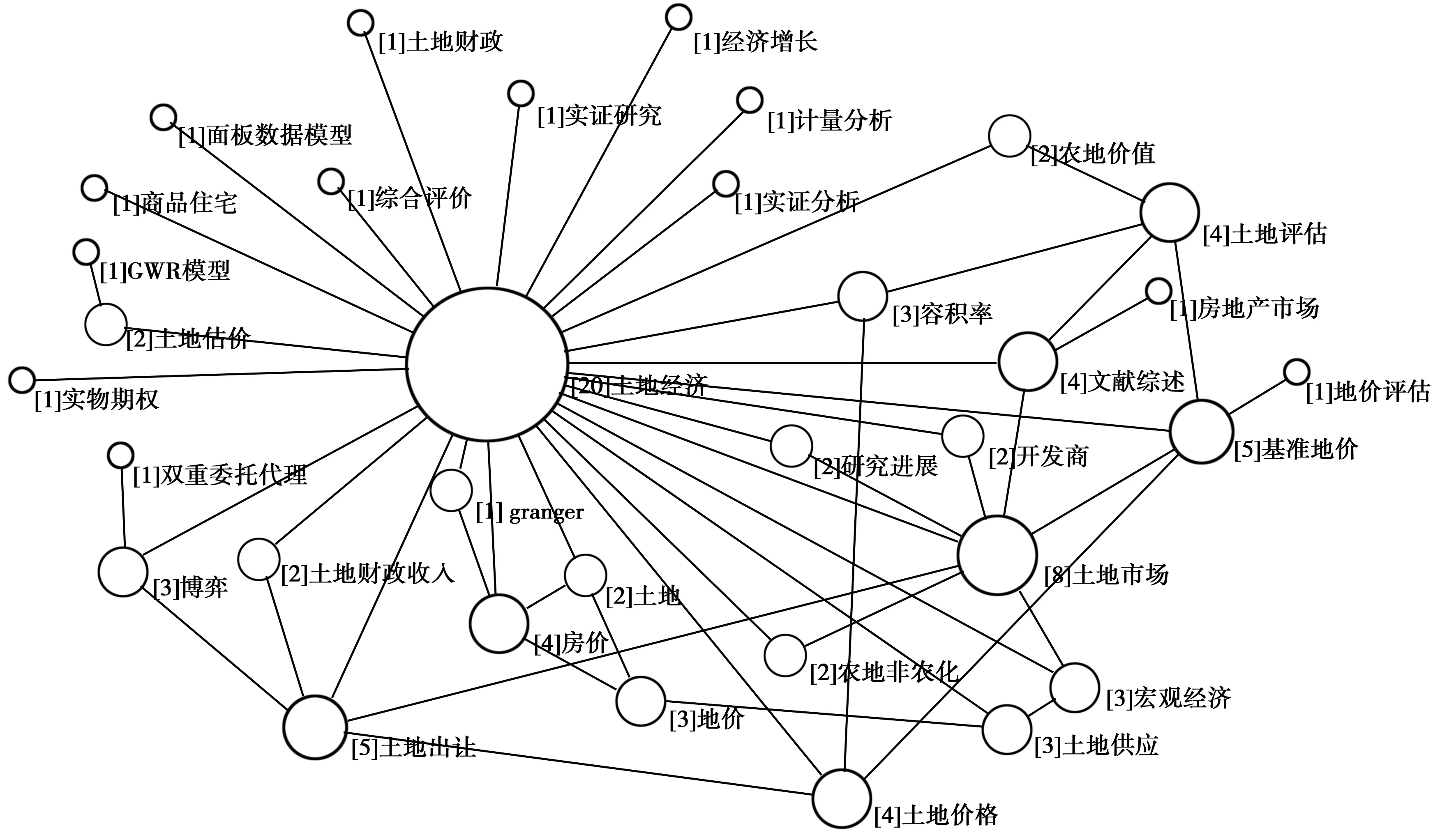

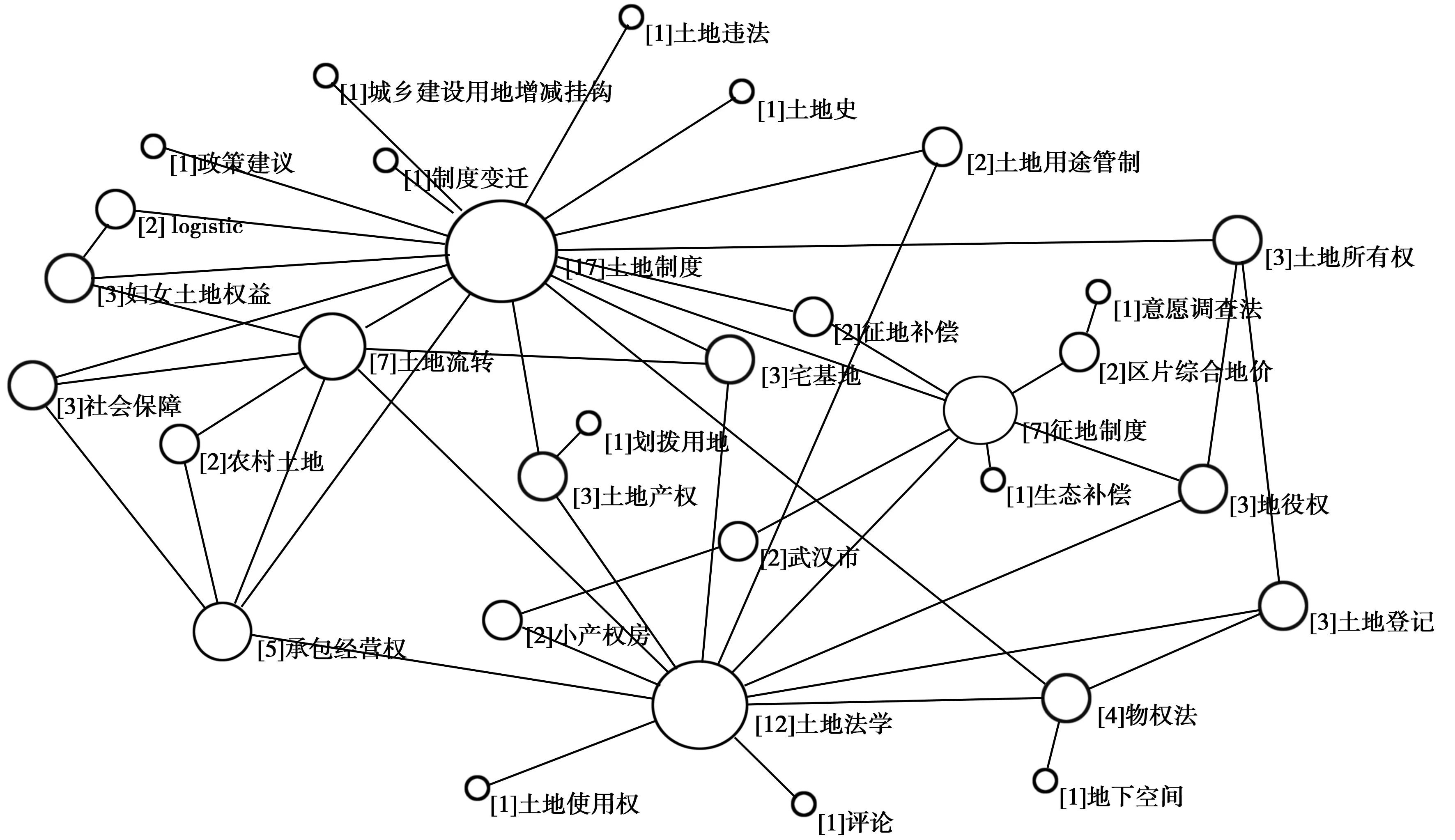

(二)思考