麻省理工学院本科生科研训练激励机制分析及启示

2019-01-18尤兰芳陆玲徐彬李俊龙

尤兰芳,陆玲,徐彬,李俊龙

(南京农业大学,江苏 南京 210095)

麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)创立于1865年,是一所世界著名的研究型大学,在 QS 发布的2019年世界大学排名(QS World University Rankings)中居于首位[1],在泰晤士高等教育(The Times Higher Education,THE)最新发布的2019年世界大学排名中位于第四名[2]。学校秉承“Mind and Hand”的校训[3],其含义为“既学会动脑,又学会动手”,这也是MIT本科教育的核心理念。在本科生培养过程中,学校以著名教育家约翰·杜威(John Dewey)所倡导的“做中学”(learning by doing)思想作为教育哲学依据,大力培养学生的创新精神和实践能力,不断激发学生的想象力与求知欲,注重培养学生的分析能力与批判性思维能力,使他们能够解决社会发展过程中产生的重大问题[4]。MIT努力践行教学、科研、服务社会相的三项大学基本职能,强调培养本科生的科研能力,为此创设了良好的研究氛围,建立了完善的本科生科研训练机制。本研究旨在分析MIT本科生科研训练激励机制的具体做法,并总结其经验,以期为我国高校建立完善的本科生科研训练激励机制提供有益借鉴。

一、本科生科研的内涵界定

19世纪初,德国教育家威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)在创立柏林大学的同时确立了教学与科研统一的原则。教师应通过在教学中展示最新的科研成果,提高教学水平;学生应通过参与科研活动,提高学习的效率。诺贝尔化学奖得主托马斯·切赫(Thomas Cech)曾说道:“研究型大学给学生具有震撼力的教育并非来自课程学习,而是让本科生进入研究实验室。他们在那里获得个人体验,接触最新设备和尚无答案的问题。这些经验是他们5到10年后也不会忘记的。”[5]高等教育界逐步认识到本科生参与科研训练的重要性。

本科生科研主要是为以在校本科生为主体设计的,由在校本科生在教师的指导下独立实施的,围绕某一学科领域做出了具有一定创新性贡献的研究活动,该活动不仅能够提高学生能力,促进学科发展,还能够提高教师的教学水平和社会服务质量[6]。为保障本科生参与科研的质量,美国高校于1978年联合成立了美国本科生科研理事会(Council on Undergraduate Research,CUR),该组织的成立旨在向全社会宣传和推广本科生科研,加深社会各界对本科生科研的认识,并争取社会对本科生科研的资金投入,促进本科生科研的广泛开展。CUR将本科生科研定义为:支持和促进高质量的本科学生与教师合作,引导由本科生对学科做出原创性与创造性贡献的调查或研究[7]。至今,美国大学支持本科生开展科研工作已有四十多年,为本科生设计的科研计划形式多样、项目种类丰富、资金来源渠道多元化,负责项目管理的机构设置相对完善,对项目评价和激励机制也比较健全,形成了一套系统的本科生科研训练管理体系和保障机制,其理念和方法纷纷被世界各国高校效仿。

与美国等发达国家相比,我国经济社会发展水平仍相对落后,国内高校面临着更加繁重的教学与科研任务。在20世纪90年代末,国内很多高校已开始实施大学生科研训练项目,积极探索在人才培养的过程中将本科生参与科研融入其中。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》将本科生创新人才培养提升至极其重要的地位,提出“加强科技创新与人才培养的有机结合,……鼓励本科生投入科研工作,在创新实践中培养他们的探索兴趣和科学精神。”[8]随着高校本科生科研训练项目的实践和发展,出现许多必须引起高度重视的问题。如本科生参加科研训练的动力不足、热情不高,科研训练不能实现人才培养预期目的等。因此,如何更好地调动学生参与科研训练项目的积极性以及激发学生完成科研训练项目的持续动力、促进本科生科研训练的质量提升、推进本科生科研训练的长远发展,已成为高校管理部门关注的焦点。

二、MIT本科生科研训练激励机制

对本科生进行科研训练,MIT开展时间早、学生参与人数多、科研项目及形式丰富多样,并且重视本科生科研训练实施环节的管理工作,建立起了较为系统全面的本科生科研训练的激励制度。1969年,玛格丽特·拉·麦克维卡尔教授(Prof. Margaret L. A. MacVicar)在“做中学”理念的引领下,在麻省理工学院开创了首个本科生科研训练项目;同年,MIT将大学生参与科学研究活动纳入学校本科生培养的教学计划之中,在全校范围内实施“本科生科研机会项目”(Undergraduate Research Opportunities Program,UROP),从而开创了从学校层面系统组织本科生参与科研训练的先河。这是美国乃至世界最早的本科生科研训练项目之一。

(一)目标具体而明确

“本科生科研机会项目”(UROP)是MIT本科教育的关键组成部分,是将本科教学的重心聚焦到教学与科研相结合的重要手段。UROP研究项目涉及科学、工程、艺术、人文科学与社会科学等领域。每一个UROP项目都包含科学研究的全过程,分为制定研究计划、撰写研究方案、进行研究、分析数据、成果展示等阶段,旨在通过这样一个完整的学术研究过程培养学生诚信的品质,以高标准自我要求的习惯,以及与他人合作的能力。UROP的具体目标为:使本科生与教师、研究人员、研究生以及其他具有相似研究和职业兴趣的本科生建立有意义的联系;为本科生提供更多机会了解专业,或探索另一个感兴趣的领域;帮助本科生获得未来职业所需的知识和实践技能;引导本科生将课堂学习的知识应用于解决现实问题和实际研究,从实践中获得新知识;形成研究成果,包括共同撰写论文,制作海报,参加会议,发明申请专利,启动初创公司等形式[9]。当学生明确UROP在本科教学中的意义和作用时,便会将学校培养目标转化为个人的学习目标,从而产生强烈的内部动机,自觉引导和调节个体的学习行为。

(二)重视过程管理

为了确保UROP的有效运行,学校非常重视项目实施的过程管理,专门成立了“本科生科研咨询办公室”(Office of Undergraduate Advising and Academic Programming,UAAP),作为一个独立的、担负具体职责的校级职能部门。UAAP为学生提供科研机会和科研支持服务,其主要工作职责是:根据学生的需求和兴趣为学生联系学术导师,为学生提供科研项目信息,帮助学生选择学习策略,促进学生能力发展,为学生在参与研究过程中遇到的问题提供解决方案,监控并帮助完善指导教师的工作规范,确保学生体验学术研究的全过程等[10]。在提供服务的同时,UAAP也承担了UROP项目的质量测评和管理的职能,负责设计、建立UROP项目的质量监控体系,并将其纳入学校的质量保证系统之中,保障了学生有机会和有条件参加科研活动。

(三)建立科研资助体系

本科生科研训练的顺利实施离不开社会的参与和外部的支持,包括政府相关部门、民间组织机构、学术机构、高校、教师与学生、各类基金会等[11]。优秀的外部科研文化氛围、良好的科研管理制度、充足的资金、设施完善的硬件设备条件以及科研项目管理服务体系等是UROP顺利实施的重要保障。UROP的项目得到社会各界的赞助。凭借科研成果申请进入某个项目的本科生可以通过申请直接资助和申请奖学金两种形式获得科研资金。学生可以申请到每学期1410美元的科研资助和4800美元的暑期科研资助。科研资助以工时的形式发放,每小时10美元。除此之外,学生还可以根据科研需要申请包括实验用品、会议费以及用于在校外和出国的差旅费等费用。MIT完善的资助体系能够帮助学生取得资金来源,用以进行科研活动,极大减轻了学生进行科研活动的经济负担。同时,受到高额资助资金的激励,学生进行科研活动的积极性提高了。

(四)确立学分奖励办法

UROP分为学期内项目和暑期项目,所有项目都设有学分,学分数由该项目导师所在的院系确定。学生根据自身的兴趣和需要选择通过修习学分、获得报酬或作为志愿者参与到科研项目中去。如果学生成功申请并顺利地完成科研项目研究计划,指导老师将根据学生提交的科研活动记录情况、科研总结报告、在科研团队中的贡献及论文、专利等内容给出成绩。对投入了充足时间、研究报告详实且取得了一定创新性研究成果的学生,经学校专门管理机构审核通过后即可获得相应的学分[12]。学分奖励办法使学生在进行科研活动的同时也能获得相应的学分,大大激发了学生参与项目的积极性。

(五)分享与展示科研成果

UROP项目在导师指导下,通过团队合作的形式完成。与单独作业相比,团队合作可以帮助学生更有效地学习、解决问题集,为课堂做准备等。对于喜欢小组讨论并希望向他人学习的学生来说,团队合作策略效果更明显。在项目实施过程中,为学生提供各种机会进行学术研讨和交流,例如围绕某个问题设立各种正式的及非正式的讨论小组。在科研项目结束之前,学生需要通过口头与书面双重形式展示研究成果,并提交相关论文。团队合作的教学方法和科研成果展示过程,极大地锻炼了学生的科研能力,提高了学生的学术交流、语言表达、团队合作与人际交往等能力。这个交流过程是学生自我反思并形成自我认同感的过程,也是学生对学术研究产生兴趣的催化剂。

(六)健全评价反馈机制

科研项目结束后,MIT会从学生和教师两个层面对该项目进行评价。评价分为学生对自身的评价、学生对导师的评价和导师对学生的评价三个部分。学生对自身评价的指标主要包括:在此次科研训练中的个人收获、遇到的困难、科研训练的经历对本科阶段学习的影响、教师指导的程度以及未来参与科研训练项目的合作意愿等[13]。每位指导UROP项目的教师也要对参与科研训练学生的表现进行综合评价,评价指标主要包括:该学生为项目研究团队做出的贡献、学生对科研的兴趣、将来是否有合作的可能、以及是否推荐学生进入下一个UROP项目等[14]。

评价反馈机制能够帮助学生进行自我总结,认识自我的同时找出自身的优势和不足,为进一步提升自我找到努力方向。有效的评价还能够让教师了解学生的特点,发现学生身上的潜质,为后期的教育过程提供依据。为了激励教师组织高质量的UROP项目,促使教师对本科教学投入更多的时间和精力。根据学生评价结果,学校每年会评选一次“杰出UROP导师奖”(Outstanding UROP Mentor Awards),用于奖励他们在指导本科生参加UROP项目时做出的示范性的创新举措。

三、MIT本科生科研训练激励机制的内在逻辑

从本质上说,“激励”其实是一种心理现象,是一个由个体需求调动个体行为动机,最终产生目标行为的心理过程[15]。激励机制实质上是激励主体与激励客体相互作用下的,以调动激励客体行为活动的积极性为目的,一整套制度化的、规则化的全面工作系统。因此,激励作为管理的一项重要手段,已被广泛地应用到管理科学领域和组织行为科学领域。

MIT通过UROP对本科生进行科研训练,关注本科生参与科研的整个过程,并通过管理和评价为本科生参与科研提供优质服务的同时,也形成了全过程激励体系和内外协调统一的动态激励机制,有效地激励了学生参与科研训练的积极性,提高了参与度。如今,UROP每年支持数千个项目,91%的麻省理工学院毕业生在本科期间至少参加过一个“本科生科研机会项目”[16]。

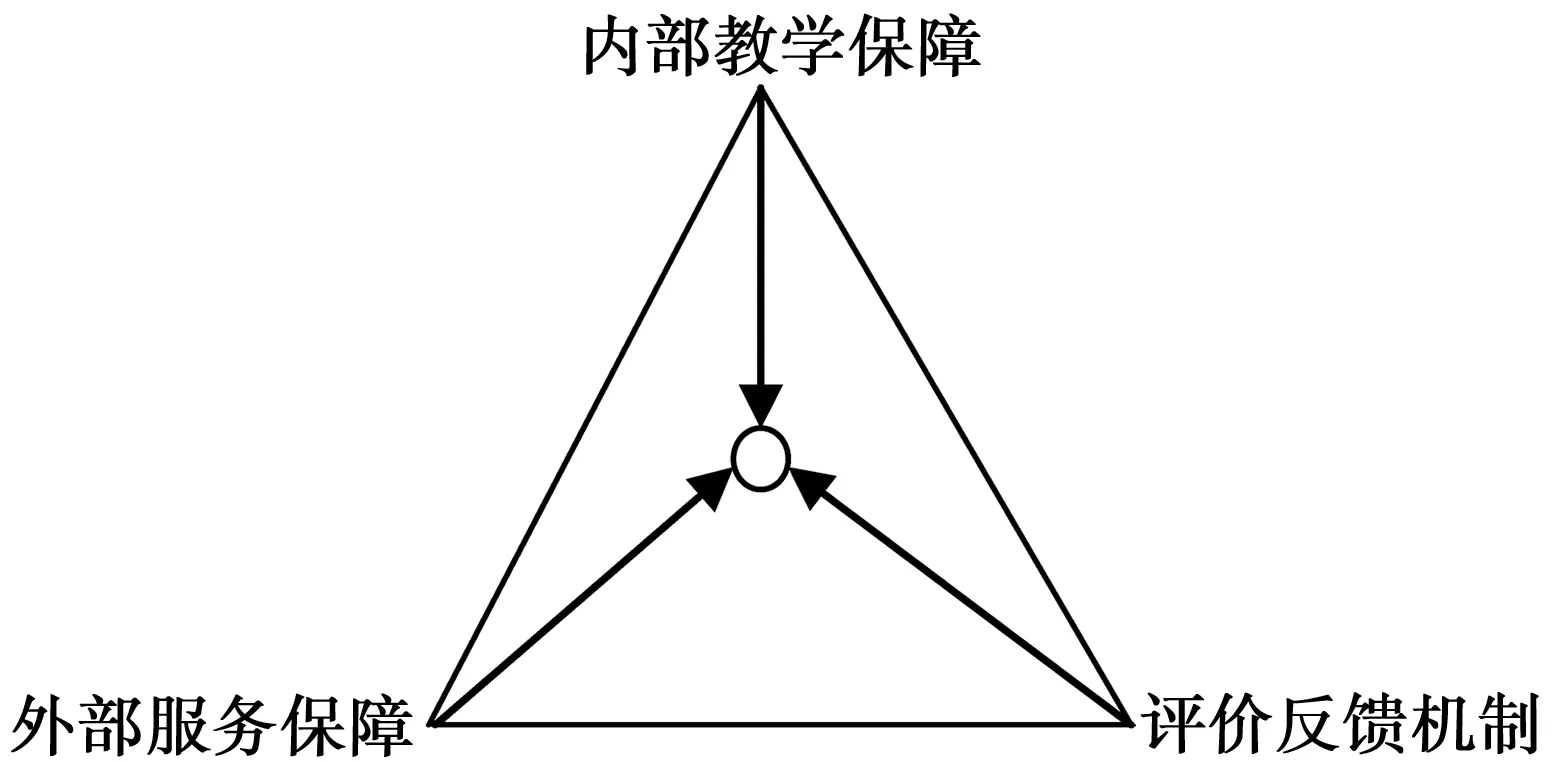

本科生科研训练作为教学科研融合最重要的方式之一,如果不足够重视学生参与的积极性,就不能保障其实施的效果。在UROP的运行过程中,提供高效优质的教学管理服务是激励本科生参与学术研究的重要措施;学分奖励、科研奖学金制度等为支持本科生参与科研提供了政策保障;学生事先预设明确的学习目标、团队合作的教学方法、师生交流的学习模式是激发学生科研潜能的重要手段;严格的科研成果评价和反馈机制是保障科研质量的关键途径。归纳总结UROP激励方法的核心要素,主要包括三个维度:一是外部服务保障机制,包括资金、政策支持与教学服务。二是内部教学质量保障机制,包括研讨式的教学方法、团队合作的培养模式等。三是激励效果的评价与反馈机制,指的是科研经历反思、师生互评、评奖评优等形式。

通过分析挖掘UROP的激励机制,我们提炼出了MIT本科生科研训练激励机制的三角模型。(如图1所示)在这个三角模型中,学校通过各种形式的外部保障为本科生投入科学研究提供各种服务支持,让本科生体会到参与科研的必要性和重要性,从而激发了本科生投入科学研究的动力。在教学过程中,为学生提供实践、交流的机会,在探索发现知识的同时,提高团队合作、人际交往能力,培养学生对科研的兴趣,激发他们参与的积极性。科研项目结束后的评价和反馈机制是对参与UIROP的反思。学生通过自我评价和指导老师的反馈了解自身的优势与不足,为下一阶段投入学习和学术研究奠定基础。指导老师通过学生的反馈和自我反思发现问题,优化教学策略。“杰出UROP导师奖”的评选也是对教师投入本科教学的鼓励。

图1 本科生科研训练激励机制三角模型

四、对我国本科生科研训练激励机制建设的启示

目前,我国高校现已经基本形成了国家、省级与校级三个层次的本科生科研训练体系。本科生科研训练主要通过两种方式进行:一是参加由国家、省、学校设置专项计划,如“大学生创新性实验计划”;二是参与到教师承担的科研项目。近年来,随着本科生科研训练项目在高校广泛开展,对如何有效加强本科生科研训练计划的管理,以及健全完善本科生科研训练激励机制等,已经引起了国内高校学者和管理人员的普遍关注。从我国现有建立的激励制度和政策体系来看,主要存在以下问题:第一,激励方式和方法的注重精神激励,没有物质奖励,不利于有效调动学生参与科研训练的积极性和主动性。第二,普遍注重调动学生参与科研训练前的积极性以及项目结束后的激励,而对项目进行过程中的学生关注不够,加之在科研训练过程中师生之间的较少交流与沟通,不能在学生完成项目的过程中及时有效地给予学生激励,继而导致激励过程不完整以及激励效果的减弱,进而大大降低了激励的时效性和力度。第三,大多数高校都忽视了学生对激励效果的评价与反馈。没有让学生发挥对学校管理部门和指导教师进行评价的职能。

为解决上述问题,国内高校需要在认真研究国情、校情的基础之上主动借鉴国外高校的成功经验,以便更好地促进教学与科研的融合,保障本科生科研训练的教学效果。麻省理工学院UROP的实施办法对我国本科生科研训练激励机制建设有着重要的参考价值。

(一)健全科研服务机构,加大经费投入及设备供给

为了保障本科生科研训练项目的顺利实施,我国高校应成立专门的“本科生科研项目管理办公室”等管理,为本科生科研提供优质全面的支持与服务,如协调多方资源,组织规划科研项目,为本科生提供申请科研的机会;监督审查科研进行的过程;维护“本科生学术研究”网站,为学生获取信息提供便利;导师和学生的评奖评优等。同时,“本科生科研管理办公室”还应承担从事科研基本技能的教育培训职能,例如组织科研培训、举行讨论会、安排讲座、组织学术报告会等,帮助学生了解掌握科研方法,提高科研素养等。

研究经费的不足、实验条件差以及用于学生的奖励经费偏少而导致的学生积极性和满意度降低,在一定程度上影响学生参与科研训练的积极性。从学校层面,应加大对本科生科研训练的资金投入,一方面,可用于改善科研训练的实验设备仪器条件;另一方面,可确保有充足的经费用于奖励取得优秀成果的科研训练项目团队及学生。另外,也需社会各界加大对本科生科研训练的支持力度。积极引导社会各界为科研提供物质保障;加大校企产学研结合,将更多有价值的成果推广应用到生产中去。企业在招聘等人才选拔工作中要对学生的科研能力给予关注和重视,肯定他们在参与科研训练过程中取得的成绩。

(二)改革评价奖励体系,注重结果反思反馈

发挥评价结果的反馈功能,是建立激励机制的重要环节。有学者曾指出,“当前,高校人才培养的实际工作中管理者忽视了对激励效果的评价与反馈,项目完成和验收结束之后,学校依据制度和政策,给予学生学分奖励和表彰,但是学生作为被激励的对象,并没有发挥他们对学校、指导教师的激励效果进行评价及有效反馈的功能。”[17]因此,“为鼓励学生积极参与科研训练与创新实践,健全激励机制,需要改革学业评价方式,制定相关的激励政策,从转专业、学分认定、成绩评定、思想测评、推荐免试研究生等多个方面鼓励学生参与科研创新。”[18]

关于奖励学分政策,有学者认为,科研训练中承担项目研究工作的学生花费了大量的时间进行自主研究性学习,对知识的学习和掌握较好,而且占用了一部分“第一课程”的学习时间。学校应该奖励一定的学分,予以补偿,但必须在学分管理制度和学籍管理制度中要有这样明确的规定,如“顺利完成科研训练的学生所获得的学分可以替代哪种类型的课程学分及可代替的学分数”等[19]。因此,为了给本科生能够参与科研训练提供更多的自主时间,高校必须调整本科人才培养方案和教学计划,适当减少课程教学计划的总学分数和课程数,同时还应积极实施本科生参与科研训练学分奖励制度,对参加科研训练计划并取得一定科研结果的学生,经过审核且通过,学校应给予一定数量的学分奖励。

每个本科科研项目结束后,要组织学生和教师对科研结果以及整个科研过程进行反思和反馈。学生应着重围绕参与本次科研项目的收获与遗憾、对科研项目的服务和进程、自身的优势和弱点、导师的指导能力和方式等方面进行分析评价。教师应需要对学生的研究兴趣和发展潜力、学校教务的服务质量以及对科研项目的过程进行思考。将评价结果用来改进教学服务、提升教师素养、促进后续研究工作的进行。设立相关奖项,奖励教师在本科生培养中将教学与科研相结合做出的创新举措和杰出贡献。

(三)推进科研团队合作,鼓励成果交流展示

在本科生参与科研训练过程中,指导教师发挥着重要的作用,优秀指导教师一方面能够让学生真实感受到学者的个人魅力,另一方面也能让学生从科研训练过程中体会到科学研究的乐趣。教师在指导学生的过程中若能有效地使用激励手段与方法对学生进行激励,学生一定会倍受鼓舞。在科研过程中,应建立可供学术交流、学术互助的科研团队,将本科生纳入到科研团队中,让本科生在导师和研究生的带领之下进行学术研究,让学生体会到经过团队共同努力取得科研成果的喜悦感,认识团队合作的重要性,发挥科研项目的价值导向功能。

给本科生提供展示和交流研究成果的机会,也是调动学生科研积极性的重要激励措施。高校可以结合实际情况出台相关政策,并采取相应措施,为展示本科生取得的科研成果创造条件。学校应定期在全校或学院范围内举办本科生科研成果展,并报销展版制作费,以此来宣传科研训练,同时鼓励学生发表相关科研论文。此外,学校还应定期举办学术交流会议,给参与科研训练的学生提供机会开展学术交流,为他们营造良好的科研创新氛围。

结语

1998年,美国厄内斯特·博耶(Emest L. Boyer)研究型大学本科生教育委员会发表了“重建本科生教育:美国研究型大学发展蓝图”的研究报告,对研究型大学本科生教育改革的问题进行了深度探讨。该报告指出:研究型大学必须改变传统的适应知识传递教学方式,提倡以探究为基础的研究性学习,特别是对本科生进行科研训练,高年级学生通过科研训练,完成从本科生向研究生的过渡[20]。因此,加快建立本科生参与科研训练机制,可以从源头上激发学生参与科研训练的兴趣,同时也能够提高学生的自主学习能力和创新能力。从长远来看,参加科研训练可以培养本科生的创新意志和品质,树立可持续创新的精神,这对深化我国本科教育改革具有十分重要的意义,能否引导并激励本科生参与科学研究关系到科研与教学相结合的成效、研究型大学的本科教学质量以及本科教育未来的发展方向。建立本科生科研训练激励机制是一项系统工程,应当秉持“全面激励,积极引导”的思想,统筹外部服务保障、内部教学保障和评价反馈的激励机制;创设改善激励本科生科研训练的良好外部环境,着力完善内部教学管理服务措施,建立健全完善的激励本科生科研训练评价制度。