美国的农业教育—科研—推广体制的演进、特点、作用

2019-01-18刘春桃王丽萍

刘春桃,王丽萍

(华南农业大学,广东 广州 510642)

一、引言

美国是世界上农业高度发达的国家,其农业生产规模和生产效率位居世界之首。据统计,1997年美国农业生产总值达到2253亿美元,粮食总产量约占世界的1/5,农产品出口总额超过600亿美元。目前美国农业人口仅占总人口的3%,但生产的农产品不但能满足国内市场的需要,而且还能拿出1/3的产品投放到国际市场。近一百多年来,美国农业的迅速发展,除了拥有丰富的自然资源、广阔的国内外市场外,最主要的原因是国家高度重视农业教育和农业发展,国会通过一系列法案形成了紧密结合和协调发展的农业教育—科研—推广三结合体制。习近平同志在党的十九大报告中提出乡村振兴的伟大战略,提出到 2035年基本实现农业农村现代化,到2050年乡村全面振兴。然而,目前我国农业现代化水平仅为发达国家的1/3,农业劳动生产率仅为工业劳动生产率的1/10,农业科研成果的转化率不到30%[1]。主要原因,一方面由于我国农业教育所培养的人才综合素质不高,实践能力不强,创新创业能力弱,无法满足现代农业发展对高素质农科人才的需求;另一方面,由于我国目前的农业教育、科学研究和农业推广分属于不同机构,彼此割裂,造成农业科技成果和先进技术很难转化为生产力。因此,推进农业现代化,实现乡村振兴战略目标,必须优先发展农业教育,繁荣农业科学研究,改革农业推广体制。本文通过分析美国农业教育—科研—推广体制的演进、特点和作用,希望促进我国农业教育、科研和推广体制的改革和发展。

二、美国的农业教育—科研—推广体制的演进

美国的农业教育—科研—推广体制形成是通过颁布一系列法案,从无到有再到完善,先后经过半个多世纪的漫长演变过程,它伴随着美国农业教育的发展,科学研究的兴起和繁荣以及农业推广工作顺利开展,并将美国传统农业快速推进到现代农业,美国农业教育、科学研究和推广体制演进过程如下。

(一)美国农业教育的演进过程

1776年美国独立时,大部分是农业人口,占总人口的95.1%,那时的农业还是落后的传统农业。但是美国上至总统、国会议员,下至州、县政府议员以及普通百姓,都高度关注农业教育和农业发展。第一任总统乔治·华盛顿(George Washington)和第三任总统托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)两人都出身于庄园主,十分重视农业,他们在位期间鼓励开展农业科学试验和技术革新。1855年,美国密歇根州政府成立密执安州立学院,这是最早的农学院。1862年林肯签署了《赠予若干州和准州公有土地以建立农工学院》法案(又称莫里尔法,Morrill Act),法案规定:依据各州在联帮政府的议员席位划分公有土地给各州,每个席位划分三万英亩,鼓励各州使用拍卖公有土地筹款创办一所州立农学院。于是各州纷纷拍卖土地,筹集款项创办农学院,随着大批农学院的相继创办,大大增加了农村青年提供受农业高等教育的机会。1890年国会又颁布了第二个《莫里尔法》,法案规定:授权州政府直接使用公有土地拍卖收入补充农工学院的经费,随之又增加了16所赠地学院,至此美国共创办了与农业相关的学院200多所。随着美国农业教育的兴起和发展,推动了农业的快速发展和繁荣。据统计,1866—1890年的25年间,美国粮食产量增长很快,大麦总产增长6.5倍,棉花增长近5倍,小麦增长近4倍,玉米增长3.5倍。

(二)美国农业科学研究的演进过程

1877年美国国会颁布《哈奇法》(Hatch Act),即农业试验站法。法案规定:每州建立一个农业试验站,是一所由农业部、州政府和州立大学农学院共同领导的农业科研机构。试验站的任务是促进农业科学原理及应用的研究试验。各州试验站下面还设有分站、实验室和农场,主要研究本州农业生产的各种课题。试验站的研究人员主要来自农学院兼职教师,农学院教师有1/3至1/2的人参与了试验站的研究工作,还有少部分来自农业部和州政府的工作人员。试验站的经费来源途径如下:约22%~25%来源于农业部,55%~60%来源于州政府预算,15%来自私人企业的合同经费和赠款,7%~8%来源于联邦机构提供的研究经费[2]。此外,农学院还成立了各种各样的科研机构,负责来自政府和企业的研究项目。综上所述,美国农业科研体制在长期的演进过程中形成了投入主体多样以及组织形式各异的特点。正是由于这一完善的农业科研体制,有力地推动了高科技在美国农业领域的广泛运用。

(三)美国农业推广体系演进过程

1914年美国威尔逊总统签署《史密斯—利弗法》(Smith Lever Act),亦称农业推广法,它是一部关于推广农业和家政知识的法令[3]。法案规定:(1)为了在农民中传播并鼓励应用有关农业和家政的各种实用知识,凡根据1862年和1890年《莫里尔法》通过赠地创办起的州立农学院,必须与联邦农业部合作,联合开展农业知识和技术的推广工作;(2)规定由联邦政府、州政府和县政府共同拨款,资助各州和各县建立合作推广服务体系,由农业部和农学院共同领导,州设农业推广中心,县设推广站;(3)依据本州的特点,各州制订自己的推广教育计划,农学院则通过各种宣传教育活动(如广播、电视、出版物、现场会议以及技术培训等)将最新农业知识和研究成果及时传播给本州的各位农民。负责推广工作的人员很多都是由农学院教师兼职的,因此他们的专业水平普遍较高。据调查到20世纪70年代,州一级的推广员中具有博士学位的比例为53.7%,硕士学位为37.3%;地区一级的推广员中具有博士学位的比例为9%,硕士学位为58.7%[4]。这一完善的推广制度既能将新的农业知识、科研成果和先进的生产技术快速传播到农民手中并转化为生产力,又能将生产实践中遇到的新问题及时反馈给科研人员进行研究,加快了问题解决速度,极大地促进美国农业生产率的提高。

美国政府通过一系列法案,经过半个多世纪的努力,终于构建了一套完善的农业教育—科研—推广三者紧密结合的体制,繁荣了农业教育,提升了农业科学研究水平,加速了农业现代化进程,为美国跻身世界农业强国做出了不可磨灭的贡献。

三、美国的农业教育—科研—推广体制的特点

美国的农业教育—科研—推广三结合体制对农业教育、科学研究和农业推广工作产生了深远的影响,推动了美国现代农业的迅速崛起和繁荣,其主要特点如下。

(一)分权制

美国是一个联邦制国家,联邦政府是以各州为依据而存在的。分权原则成为联邦政府和各州和谐相处的主要原则。联邦政府主要职责:(1)管理联邦农业教育、科研和推广的资金及其发放。(2)联邦政府与各州赠地学院通过共同研究、合作推广和优先资助项目等方法协调各州农业教育、科研和推广工作,而不是直接指挥或负责该项工作。各州农学院(赠地学院)在州内直接进行农业教育、科研和推广工作。各州形成了以州立农学院为核心的既相对独立又十分完整的农业教育—科研—推广体系。具体而言,在农业教育方面,各州政府在农学院的机构设置、人事安排、招生计划、人才培养等方面都有独立的决定权。在农业研究方面,经费主要来源于州政府拨款和私人捐赠,来源于农业部的拨款比例较小,因此研究人员会优先考虑本州的农业技术和课题的研究;在农业推广方面,根据相关协定,各州推广员都会根据本州的农业生产实际进行农业技术、科研成果的推广和实施,即使是农业部的推广活动也必须通过各州的推广站合作进行的,不单独进行推广活动。美国的这种既分权又相互补充的权力体制,既可以防止权力过分集中,又能避免权力过于分散,这正是美国的农业教育、科研和推广体制长期以来保持旺盛生命力的重要原因之一。

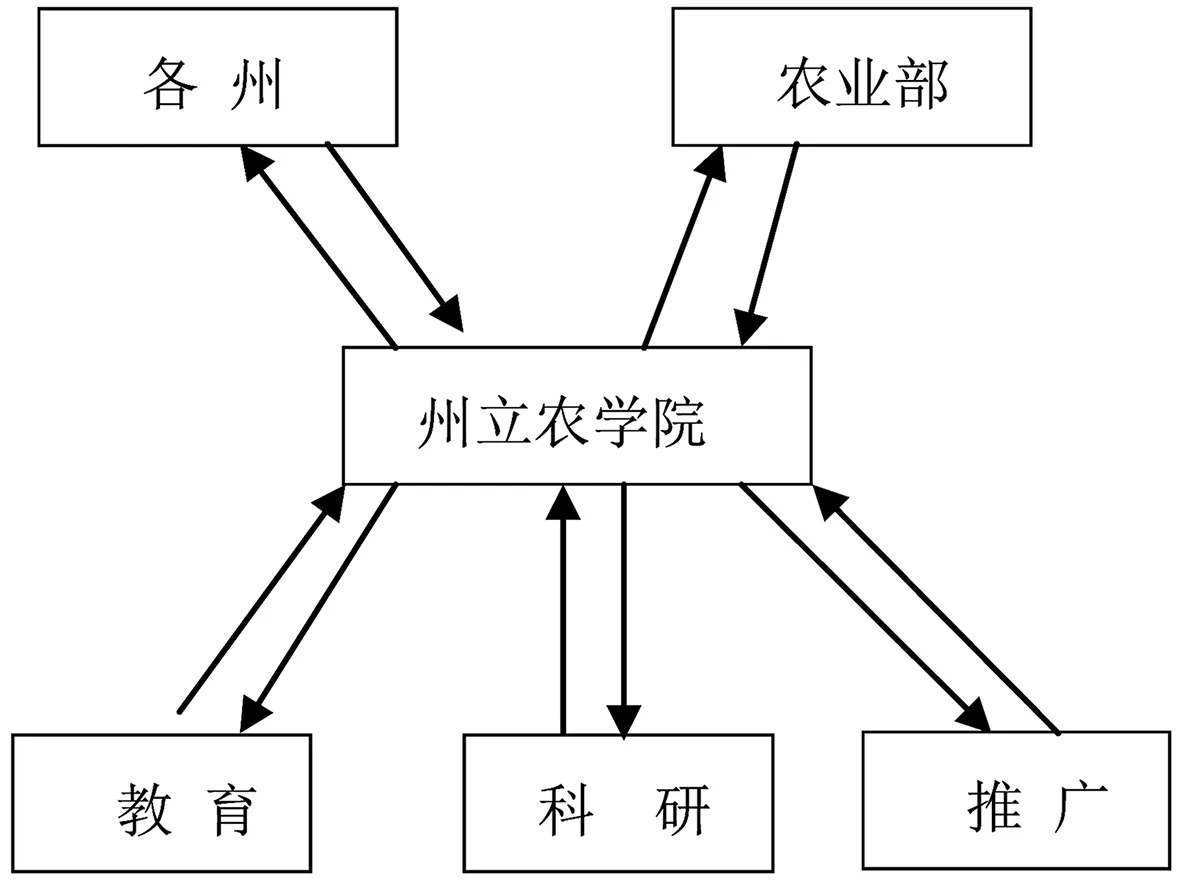

(二)三结合的组织结构和运作模式

美国的农业教育—科学研究—农业推广体系的三结合模式包括组织结构三结合和运作模式的三结合,如图1所示。组织结构的三结合指州立农学院统一领导农业教育机构、科研机构和农业推广机构,他们共同构成农学院综合体,负责本州的农业教育、科学研究和农业推广工作。运作模式的三结合指农学院的教育、研究和推广三项工作基本都是由农学院的同一批教师完成。农学院教师基本是一身三任,同时承担教学、科研和推广工作,多数教师同时从事二项或三项工作,很少有教师只从事一项工作的。这种三结合模式可以将教学、科研和推广紧密结合,统一领导、统一管理,互相促进,协调发展。农业教育为科学研究和推广工作提供大批优秀农科人才;科学研究既能将最新研究前沿和最新研究动态带进课堂从而丰富教学内容,又能为推广工作提供研究成果和先进技术;推广工作既能将科研成果和先进技术及时传递给农民转化为生产力又能将生产实践中遇到的新问题反馈到科学研究中,这种紧密联系又互相协调的农业教育—科研—推广体制加快了美国农业教育、农业科学研究和农业推广工作的发展和繁荣,推动了美国农业现代化进程。

图1 美国教育、科研和推广机构的运行机构图①

(三)以立法为依据

美国自1855年以来先后颁布了一系列法案,如《农业部法》《莫里尔法案》《哈奇法》《第二个莫里尔法》和《史密斯—利弗法》,以立法的形式确保了美国农业教育—科研—推广紧密结合的体制形成和发展。立法规定美国农学院统一领导,是美国农业教育的特点,它将人才培养、提高农业科技水平和普及农业科技知识密切结合起来,保证了农业教育、农业生产和科学技术水平的不断提高。

四、美国的农业教育—科研—推广体制对美国农业发展的作用

(一)培养了大批优秀农业人才

美国自1855年成立第一所农业科学教育学院——密执安州立学院以来,国会先后颁布了一系列法案,这样将美国农业教育—科研—推广紧密结合,共同发展。美国相继成立了200多所与农业相关的学院。在这一个多世纪以来,这些农学院为美国农业发展培养了大批优秀农业教师、农业科学研究者、农业推广人才和农业经营者,为美国农业现代化和农业产业的繁荣奠定了坚实的人才基础。

(二)提供了大量先进生产技术

农业科学是农业生产技术的基础,没有发达的农业科学,就没有先进的农业生产技术。美国农业繁荣的主要原因就是它拥有一套完善的农业教育、科研和推广体制,通过农业科学深入研究开发出大量先进技术,利用完善的推广体系迅速传播到农民手中转化为生产力,并且将生产实践中遇到的问题及时反馈给研究者,这种体制将教育、科研和推广三者有机结合,互相促进,共同繁荣,推动美国的农业生产技术突飞猛进,加速了美国农业现代化进程。有学者认为:“美国成功的现代农业在相当大程度上反映了赠地学院和美国农业部一个世纪的卓有成效的合作关系”。据测算,美国投在农业研究上的公共资金和来自生产率提高的收益表示的全部农业研究利润率在1868—1926年间为65%,1927—1950年间为95%~110%,1950—1970年间竟然高达130%。如此高的收益率充分展现了美国农业教育—科研—推广体系在促成用知识替代资源方面所获得的巨大成功[5]。

(三)极大地提高了农业生产率

美国较高的农业生产率很大程度上说明了农业的科学化水平高,科学技术进步是农业生产率得以提高的坚实基础。美国通过农业教育为农业发展提供了大批优秀的农业人才,提高了劳动者整体素质。美国通过科学研究和农业推广结合,迅速地将最新科研成果和最新的先进技术运用到农业生产中,快速地提高了劳动生产率。美国无论是劳动生产率,还是土地生产率都居于世界前列。据统计,1830年每个农民可以养活4人,1930年可以养活8人,到1987年竟然可以养活148人,可见其生产率确实高得让人惊叹。据帕维里斯分析,美国1929—1972年间,农业产量增长81%,生产效率提高的71%均归因于开展科研。

(四)为工商业发展提供大量的劳动力

美国随着农业生产率的提高,农业劳动力逐年减少,更多的劳动力可以投入到工商业中去。据测算,1860年美国的农业劳动力占全国总人口的58%,1900年下降到38%,1950年仅有5.8%,1980年只有2.5%,1985年在美国2.3亿总人口中,农业劳动力仅有221万人,因此大量的劳动力从农业生产中释放出来投入工业和商业中,推动着美国工商业发展和繁荣。

五、美国的农业教育—科研—推广体制对我国农业发展的启示

美国的农业教育—科研—推广三结合体制无论对美国农业教育、科学研究和推广工作还是对美国现代农业的迅速繁荣都立下了汗马功劳,其发展经验值得我们深思和借鉴。我国是一个农业大国,据第六次人口普查统计,农业人口占总人口的比率是80.2%,现在正处于乡村振兴战略实施的攻坚时期,因此借鉴美国农业教育—科研—推广体制发展的丰富经验,构建和完善我国农业教育、科学研究和推广体制,以便加速推进我国农业现代化建设和乡村振兴战略实施。

(一)充分授权农业院校

美国联邦政府对各州农业教育、科研和推广只统筹经费安排和发放以及协调各州的相关工作,而不是参与具体各项事务。各州的农学院享有高度的自主权和决定权,拥有学院组织结构安排、人事任命、招生计划、人才培养、科学研究和农业推广等一系列工作的决定权。我国农业院校仍然存在上级主管部门管得过多、统得过死的僵化的管理体制和机制,包括学校的发展规划、人事安排、招生指标、人才培养以及课程设置等方面,限制学校发展思路,影响学校发展的积极性。借鉴美国经验,上级主管部门应转变管理职能和方式,充分授权农业院校,让他们拥有充分的自主权和决定权,这样既能充分调动学校领导和广大教师的工作积极性和主动性,又能保障学校依据本校实际情况和本区域农业的实际需求设置专业、开设课程、开展研究和实施推广等系列工作,更好地促进农业院校将教学、科研和推广紧密结合,服务于本区域内的农业生产和农业研究。

(二)促进高等农业教育、科研和推广一体化

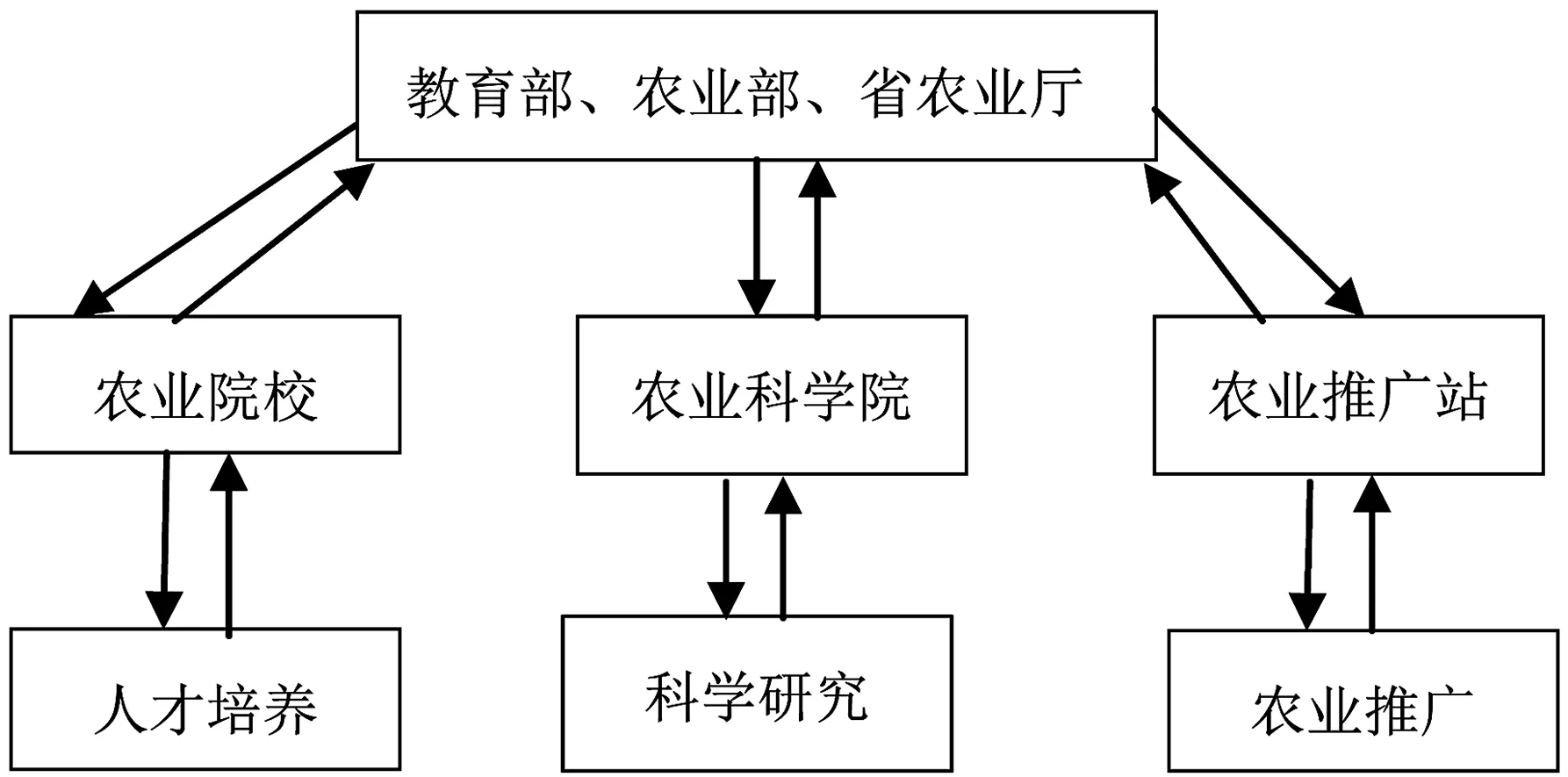

美国农业教育—科研—推广体制既是组织结构上的三结合,又是运作模式上的三结合。组织结构上由农学院统一领导,农学院设三位正副院长,分管教学、科研和推广工作;运作模式上农学院教师普遍一人兼三职,既担任教师,又从事科学研究,同时还承担推广工作,这是人才培养、科学研究和推广工作三结合的最优模式。目前我国农业教育、科学研究和推广工作分属不同的机构(如图2所示),各机构之间彼此孤立,合作困难,从而造成农业院校的科技成果很难转化成生产力,农业科学院的成果不能迅速通过推广站传播到农民手中,生产实践发现的新问题不能及时反馈到科学研究中,科技创新和成果转化对农业人才的培养发挥不了作用,制约了高等农业教育的发展[6]。这也是我国长期以来农业教育教学质量不高、科研成果转化率低以及农业推广效果差的主要原因。据统计,我国每年农业科技成果有6000多项,但转化为生产力的仅为30~40%,能形成规模效益的不到20%。我国和美国历史不同,文化背景各异,不能完全照搬美国模式,但是可以通过转变政府管理职能和方式,打破阻碍我国农业教育、科研和推广一体化的壁垒,使三者紧密结合,互相促进,协调发展,共同助力我国农业现代化建设和乡村振兴战略实施。

图2 我国农业院校、农业科学院和农业推广站

(三)构建和完善我国农业教育、科研和推广一体化法律体系

美国自1862年国会颁布《莫里尔法案》以来,先后通过了一系列法案,以法案的形式构建和稳固美国的农业教育—科研—推广三结合体制,同时将联邦政府和州政府经费投入、农学院独立的领导权和管理权也同样以法案形式固定,这样极大地推动了美国农业教育的发展、科学研究的繁荣以及农业推广的顺利开展,加快美国农业现代化进程。我国目前相关法律法规虽然有一些,但仍然不完善,远远不能满足现代农业快速发展和乡村振兴战略的迫切需要。借鉴美国的经验,应该在以下方面制订法律法规,从而以法律形式保障我国农业教育、科学研究和推广工作紧密结合。一是上级主管部门与农业院校权力分配问题。上级主管部门和各农业院校之间权、责、利分明,上级主管部门只负责宏观政策制订、经费发放以及各农业院校协调等工作,充分授权给农业院校,让他们在学校发展规划、机构设置、人事安排、人才培养、科技创新等方面有充分的自主权和决定权。二是关于加大农业教育资金投入比例问题。农业是国民经济的支柱产业,需要优先发展,而农业教育具有公共性、公益性和非盈利性的特点,因此需要政府加大支持力度,增加经费投入,优先发展。然而,目前我国对高等农业教育经费投入十分有限,据统计,2012年政府对教育部直属4所农业大学教育经费拨款仅约为清华大学一校的经费,生均拨款仅为清华大学的17.7%[7]。因此借鉴美国发展农业教育的经验,提高对农业教育经费投入比例,为农业教育持续健康发展提供稳健的财政支撑,更好地服务于农业现代化建设。三是关于农业教育、科研和推广三结合体制问题。以立法形式促进我国的农业教育、科学研究和农业推广三者有机结合,协调发展,从而加速我国农业现代化建设和乡村振兴战略的实施。

[注释]

①资料来源:王思明《中美农业发展比较研究》116页,中国农业科技出版社,1999。

②资料来源:王思明《中美农业发展比较研究》116页,中国农业科技出版社,1999。