数学抽象重在探究发现

——以“两平面垂直”为例

2019-01-16吴彤

吴 彤

(江苏省盐城市教育局教科院 224000)

1 现象分析

在高三一轮复习中,经常遇到这样一类现象:在复习到某章某节内容时,教师让学生回顾思考一些重要的定义、定理,很多学生都不知所措,即使教师再启发其成因或提醒相关关键词,也无济于事,必须要教师道出其详细内容,再分析讲解才行.如复习到“面面垂直的判定定理”时,学生无法表述定理内容,这时教师启发学生,门不管旋转到什么位置,它总与地面垂直,可以从这个现象中反馈定理,还是没有效果.非要教师继续帮助分析,不管门怎么旋转,它总是绕门轴旋转,而门轴始终与地面垂直,即使如此,还是有学生不能说出定理内容.

为什么会出现如此现象呢?仅仅归咎于从新授课到一轮复习之间的时间过长,学生遗忘严重,这说不通!其实,关键原因是知识生成出了问题,学生的理解不够深刻!他们头脑中定义、定理的建立,是教师硬塞给学生的,以致长期不运用而忘记.也许有教师会说,我们没有填鸭式教学,我们是通过问题引导学生逐步发现这些定义和定理的.如果是这样,那我们就要反思我们的引导是不是真正的探究生成?比如过度引导,引导问题过细以致学生顺利归纳,其实不是学生自己发现规律并建立相关定义和定理的,理解不够深刻,经不住时间的考验.

2 教法探讨

之前的课改理念提出“以学生发展为本”,强调“学生主动参与学习”,倡导“探究发现教学”;当前课程标准又提出学科核心素养的教学,数学抽象是数学核心素养之一,要重视培养学生的数学抽象能力.所谓数学抽象,即抽取出同类数学对象中共同的、本质的属性或特征,舍弃其他非本质的属性或特征的思维过程(百度百科释义).数学定义是对现实对象中数量关系和空间形式的本质特征的反映;数学定理则是一类数学对象有应用价值的共性结论. 因此,数学定义、定理的形成是一个数学抽象的过程,而这个抽象过程的关键是发现,这需要教师合理设计问题,引导学生探究,发现有关对象的本质属性,然后抽象出相关定义、定理.针对以上分析,笔者对“两平面垂直”的相关定义、定理进行了梳理,形成以下教学思路:

(1)探究载体源自生活.实际生活中随处可见“面面垂直”的现象,学生坐在教室里,视线就离不开“面面垂直”,应从身边现象抽象出“面面垂直”的定义、定理,让学生体验数学的应用性和魅力;

(2)强化探究思路的分析.一节课就是一个微课题,研究方向要明确,这里的研究方向与教学目标有点相似,但需要教师与学生共同分析,得出合理的探究目标,而不是学生必须遵循教师的要求去学习;

(3)要遵循课程理念和课程标准的要求.定义、定理的抽象,必须是建立在探究的基础上,发现问题的本质内涵而后抽象形成.问题的设计,不能过度引导,预设指向性很强的问题,那不是探究问题,那是逻辑思考解决问题,不是真发现.探究问题要有“宽”度, 要让学生想开去,培养他们的发散思维能力,那样的发现才是自主发现,由此抽象出的结论,学生才能经久不忘!

3 教学设计

通过上文教学思路剖析,笔者重新设计了“两平面垂直”的教学流程,本文将呈现其教学探究过程,供读者教学研讨.

3.1 理顺探究思路

问题1前两节课,我们学习了两平面平行的相关定义、定理以及应用,本节课将与同学们探讨两平面垂直的相关问题,为此,需要理顺本节课的研究思路.请同学们回顾,我们研究两平面平行的过程?并思考,能否以此思路探究两平面垂直的相关问题?

一般课堂导入都是创设情境,引出本节课需要研究的问题,但笔者却开门见山,直接指出本节课要学习的内容.事实上,学生前面已经学习过直线与平面平行和垂直,之后又学习了两平面平行,他们自然想到要学习两平面垂直,创设情境意义不大.在温故知新的处理上,笔者没有机械地让学生回顾相关定义、定理,而是通过回顾学习过程,理顺知识体系,明确本节课的探究过程(即教学目标).通过问题1,要让学生反馈出两个平面平行的学习过程:从实际生活问题出发,构建两平面平行的定义,然后探究两平面平行的判定定理,再归纳两平面平行的性质定理,最后运用这些定理解决实际问题.如此,只要学生顺着这个思路探究两平面垂直的相关问题即可.

3.2 探究构建定义

问题2我们已经明确了探讨两平面垂直的思路,首先需要从实际生活中找到两平面垂直的模型,然后抽象出两平面垂直的定义.当然,仅仅找到两平面垂直的模型,还很难抽象出定义,还需要找到两个平面不垂直的模型,通过观察比较更容易抽象出两平面垂直的定义.接下来,请同学们寻找模型,并观察思考两平面垂直与不垂直的一些特征?

本着不过度引导的原则,问题中不提及实际模型,让学生自主寻找模型,其实,学生很容易找到两平面垂直的模型,如教室四侧的墙面与地面垂直等.当然,只从两平面垂直的模型中,学生很难抽象出两平面垂直的定义,考虑到课堂时间关系,问题要求学生再寻找两个平面不垂直的模型,这样更容易发现两平面垂直的特征.通过继续寻找,可以发现:开门和关门的过程中,门所在的平面与墙面不垂直;翻书的过程中,书的两边所在的两个半平面有一个特殊位置垂直,其他位置则不垂直.

问题3请同学们反复观察翻书的过程,不同的状态有不同的特征,能不能发现垂直与不垂直的差异?能不能从数学的角度刻画这个差异?

显然,完全让学生抽象出两平面垂直的定义几乎不可能,必须引导,问题3是继续引导的过程,让学生观察翻书的过程,思考能不能找到一个数学量,以此反应翻书过程的变化.如此,学生能感受到,翻书的过程体现了两个半平面形成的一个角度的变化,两个半平面垂直时,好像有直角的体现.所以,问题3的思考,是定义抽象的重要一环,有这个数学量“角”,刻画两个半平面的位置关系就容易了.

问题4翻书的过程是两个半平面位置关系的变化过程,给我们的感受是角的变化,当两个半平面垂直时,直角的感觉也比较明显.那么,对于两个相交的半平面,我们能不能找到这个角,以此来刻画两个半平面的位置关系?

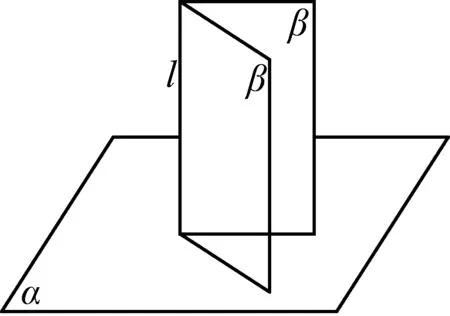

学生不一定能直接得到课本上二面角的平面角的定义,但一定有学生能通过自己的描述指出这个角.比如,用一个平面截这两个相交的半平面,如果这个截面与两个半平面的交线垂直,那么所截得的角就可以作为两个半平面形成的角,即二面角的平面角.事实上,这个角的两边与两个半平面的交线垂直,很容易转化为课本上的定义.至此,再与学生明确两个相交半平面的有关概念(半平面、二面角、二面角的棱、二面角的面)以及写法,就可以定义二面角的平面角:以二面角棱上的任意一点为端点,在两个半平面内分别作垂直于棱的两条射线,这两条射线组成的角即为二面角的平面角.这时,可用课件动态展示二面角的一个面绕棱旋转的过程(图中已作出二面角的平面角),让学生体验二面角的平面角随之对应变化的状态.最后,再让学生给出两个平面互相垂直的定义就不难了,只要两个平面所成的二面角是直二面角,这两个平面就互相垂直.

3.3 判定定理的探究

问题5我们已经得到两平面垂直的定义.接下来,需要研究两平面垂直的判定方法,到底有哪些方法能判定两平面垂直?

问题5属于过渡性问题,让学生理解一下知识间的关联,可以用两平面垂直的定义判断两平面垂直,但实际运用有些麻烦.还有没有别的方法?类似两平面平行,学生容易想到可能还有判定定理,可用判定两平面垂直.

问题6通过分析,同学们估计也有两平面垂直的判定定理.确实有,那么,我们能不能发现这个判定定理呢?也就是说,我们要能够发现:如果两个平面符合一些特定的条件,那么这两个平面就一定垂直.这些特定的条件不很复杂,用于判断两个平面是否垂直简便易行,我们可以把它归纳为判定定理.如何发现这样的定理呢?我们还需要再观察研究两个平面垂直的实际案例,看看能不能有所发现?

问题中不涉及具体的案例,让学生自己去找,身边也就这么几个面面垂直的案例,哪些案例中的两个平面符合一些特定的条件而始终垂直?只要给足学生时间,他们一定能够发现(而且不要让部分先发现的同学回答,要等到绝大部分同学都想到再公布这个案例):门不管旋转到什么位置,它总与地面垂直.这时教师再提出,能不能由这个案例抽象出一个有价值的判定定理呢?虽然学生找到了判定定理的生活原型,但要从中抽象出定理绝非易事!还有个过程,需要教师继续引导.首先,要与学生明确抽象程序:先要将生活原型转化为数学图形;然后利用图形,要将我们关注的特定条件和结论抽象成数学语言;最后再用文字语言表达判定定理.如此,还需要给足时间,让学生逐步完成.

图1

3.4 性质定理的发现

问题7得到判定定理后,还要探讨性质定理.为得到性质定理,请同学们先思考一下判定定理与性质定理之间的关系.

如果在前面的章节中,已经思考过该问题,那么学生能很快回答问题7.如果第一次思考该问题,则要多花点时间.面面垂直的判定定理,就是通过两个平面满足一些特定的条件推断出两个平面垂直.因此,立体几何中的判定定理,就是由一些特定的条件判断线面位置关系的一些真命题;而性质定理,则是根据已知的线面位置关系,得出我们能够运用的一些结论.所以,面面垂直的性质定理,就是由两个平面垂直,得到一个有价值的结论的真命题.其实,判定定理与性质定理有点逆命题的意味,学生有了这样的认识之后,他们再探索性质定理,就有了方向,可以将判定定理反过来考虑,然后再结合生活案例,就能够归纳面面垂直的性质定理.

问题8我们已经理清了判定定理与性质定理的关系,能不能由此探讨面面垂直的性质定理呢?

有了问题7的铺垫,学生容易探讨性质定理.由两个平面垂直探寻结论,在判定定理中,有条件“其中一个平面内有一条直线垂直于另个一平面”,可能要近似转换为性质定理的结论.学生通过画图或观察生活模型,不难发现结论:这条直线仍是其中一个平面的直线,若它垂直两个平面的交线,则就垂直于另一个平面.最后,要求学生反馈定理的图形、数学语言、定理内容,教师板书准确内容与学生对比,或投影个别学生的内容进行解读(其教学过程与归纳判定定理相仿).

4 教学反思

笔者通过“两平面垂直”这节课的教学设计,整理了几点心得,与读者交流.

(1)深化探究,促进学生数学抽象能力的提升.数学抽象是新课标提出的数学核心素养之一,这种抽取本质属性而舍弃非本质属性的抽象思维,确是一种重要的数学思维能力,理应成为我们今后数学教学的一个重要的着力点.就如本文所探讨的定义、定理的生成教学,它其实就是一个数学抽象的过程,我们也应注意到,数学抽象是一个很难的思维过程,从哪些数学对象中寻找本质属性?怎样才能发现本质属性?这是教师引导学生深化探究的过程、引导学生逐步发现的过程、引导学生归纳的过程.

(2)把握引导的“度”.通过问题的设计,引导学生思考,是课堂教学的主旋律.评价一节课,很多教师往往看上课教师的问题数量、看学生的活动、看课堂气氛.其实,还要看问题的质量、以及问题的提出能不能促进学生的思考.笔者认为,课堂气氛热烈未必就好!说不定是问题过碎,学生易于回答.这种现象,笔者称之为引导过度,学生的思维量其实很小,某种程度上讲,适度的课堂冷场是必要的.当然,若我们所提出的问题,让学生无从思考而致冷场,也不合理.因此,问题引导要把握好“度”.首先,提出的问题要有含金量、有思考价值;其次,问题要能引起学生思考,要让学生经过一定时间的思考才能回答,起到锻炼学生思维能力的作用.

(3)立体几何的教学要多从实际生活出发.现在的数学学习,学生普遍感到困难,严重脱离实际生活,考试的应用题,学生感到恐惧,复杂的题意理解和大量数学运算,并没有真正让数学走进生活,没有让学生感到生活中充满丰富多彩的数学.因此,让数学教学贴近生活,仍是我们需要关注的一个重要课题.立体几何中的线面关系,实际生活中普遍存在,若能充分利用这些素材教学,从中抽象归纳出定义、定理,让数学走进生活、让学生经久不忘,这比运用任何先进的教育技术都更有意义.