“一带一路”背景下中国与东盟国家间非遗贸易发展研究

2019-01-15李侠李岐王显毅

李侠 李岐 王显毅

摘 要: 在“一带一路”倡议下,中国―东盟自贸区的建立以及《“一带一路”文化发展行动计划》中提出的国家间文化交流合作机制,极大地推动并确保了中国与东盟国家间非遗贸易的发展。但在非遗产品的经济效果、资金保障、传播网络等方面还有待加强。因此,需要完善具有公约性质的文化交流合作机制,增加政策与金融资本的支持以及加强非遗贸易与文化旅游的耦合机制,促进中国与东盟间非遗贸易的发展。

关键词: 非遗贸易 “一带一路” 文化贸易

一、引言

随着国家主席习近平2013年提出的“一带一路”倡议的实施,沿线各国加快了经济政策协调,构建了全方位、多层次、复合型的互联互通网络,各国之间的贸易量也开始激增,尤其是非物质文化遗产贸易的数量不断增加。2016年12月文化部发布的《“一带一路”文化发展行动计划》中提出了国家间文化交流合作机制,在这一机制的推动下,中国与沿线国家间的文化贸易潜力逐渐提升,促使沿线国家之间形成了公约主导下的有序合作,具体表现为文化中心的创建、非物质文化遗产数据库的建设以及各种文化交流活动的增加等。目前文化贸易逐渐成为“一带一路”沿线国家间贸易的重要组成部分,发展的步伐逐步开始迈上正轨。

非遗贸易不仅具有经济价值,而且具有外交、外宣功能,能够传播所在国家的意识形态和价值观念。[1]非物质文化遗产的概念,相对于自然或文化遗产的概念出现较晚。国内学者已有“文化遗产贸易”的提法。文化遗产主要以工艺品、收藏品和古董为其范围,既包括有形的物质文化遗产,也包括无形的非物质文化遗产。非物质文化遗产具体指的是群体、团体或个人当作文化遗产的各种实践、表现形式、知识和技能,通常表现为口头传说,表演艺术,社会习俗、礼仪与节庆,有关自然界和宇宙的知識和实践以及传统手工艺技能,因此也被称为“活的文化遗产”。非物质文化遗产是物质文化遗产的魂,是文化遗产的核心价值体现。非物质文化遗产具有物质性、形象性的同时,更具有精神性和不可见性,能对消费者留下潜移默化的影响,从而对其承载的文化观念产生某种信任感、亲切感乃至依赖感。

自中国—东盟自贸区的全面建成后,大规模、大交易量、多样交易类型等特性极大地推动了中国与东盟国家间的非遗贸易发展,东盟业已成为中国企业“走出去”的主要目的地之一[2]。到目前为止,中国—东盟自由贸易区拥有19亿消费者、近6万亿美元国内生产总值和45万亿美元贸易总额,是世界上人口最多的自由贸易区,是全球第三大自由贸易区。因此在这个发展过程中非遗贸易的现状、存在的问题及采取的相应的促进策略都是值得关注和探讨的。

二、中国与东盟国家间非遗贸易现状

国家间的非遗贸易是一种文化交流的表现方式,能够增强一国的整体经济实力。中国—东盟自贸区启动后,中国和东盟6个老成员国文莱、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡之间,超过90%的产品将实行零关税。关税壁垒的逐渐消除,为中国与东盟企业之间的贸易创建了更加便利的发展平台,而且中国与东盟文化的亲近感和认同感产生了巨大的整合效应和辐射效应,带动了非遗产品的发展。目前,中国与东盟国家间的非遗贸易进展迅速,非遗贸易结构有所“突破”,非遗交流活动体现了“多元价值”,非遗多样化促进了国家间的文化产业发展。

(一)非遗贸易结构有所“突破”

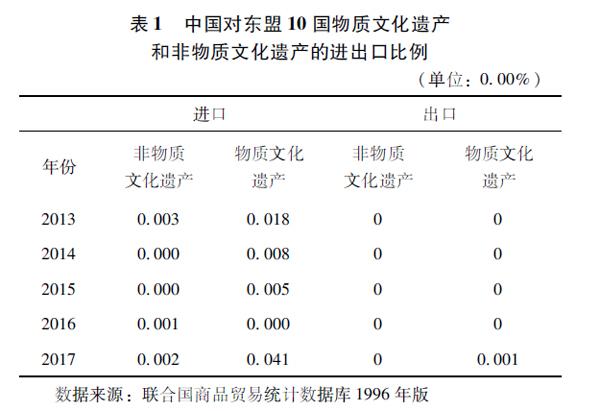

良好的非遗贸易能够调集与促进旅游、交通、保护及酒店的文化与经济交流活动。在“一带一路”倡议下,中国对东盟的物质文化遗产出口贸易有了“零”的突破。中国和东盟间的文化贸易发展一直较为稳定,文化产品进口多于出口。2016年以后,中国与东盟间物质文化遗产产品出口逐渐增加,突破了从“无”到“有”的瓶颈,2017年占比达到0001%(见表1)。2013至2017年中国进口东盟的非物质文化遗产的比例一直在0—0003%之间徘徊,物质文化遗产进口比例在2017年激增到0041%。可见,2016年“一带一路”国家启动文化交流合作机制的效果较为显性。

(二)非遗交流活动的“多元价值”初显

非遗贸易流的增长带动了相应区域的经济增长。非遗活动与相关产业的加速融合将会为文化产业的持续发展提供新的动力。随着文化与技术、经济的相互交融,文化产业与旅游、信息、制造、建筑、商贸、休闲、餐饮等相关产业的结合也更加紧密,以文化内容消费为核心的庞大产业链和产业集群逐渐形成。

国家与政府统筹、社会参与、市场运作的文化交流合作机制,有效地推动了中国与东盟的文化交流品牌和文化贸易合作的发展,特别是以国家间力量推动的非遗文化周活动,如以艺术节、博览会、交易会等为实体载体的文化交流平台,使得一系列创作、生产、传播、展示或接受、消费与参与活动得以存在并产生价值,其中文化贸易合作主要围绕演艺、电影、电视、广播、音乐、动漫、游戏、游艺、数字文化、创意设计、文化科技装备、艺术品及授权产品等领域。中国与东盟间的频繁文化交流带动了文化参与链的发展,通过文化博览会、音乐会等活动激发了新文化产品及艺术品创作的反馈过程,不仅能够增加演员与观众的文化参与,更重要的是扩大国家之间的文化辐射,并成为当地经济发展的文化驱动力。目前中国许多地区更加关注当地文化资源的开发升级和重建,包括各类历史和艺术景点等。这种“不可移动的文化输出”形式吸引了更多的国内外游客,提高了地区形象和威望,并吸引了更多的投资者和更高的消费人群。

(三)非遗贸易多样性促进国家间的文化产业发展

中国和东盟间的非遗贸易结构呈现了多样性的特征,其中最重要的决定性因素是文化多样性,各种文化不断地变化又保持本色,文化的共生共存和多样性催动了国家间不同文化的繁荣。文化多样性不仅是人类固有的资源,而且是非遗贸易的基础,文化多样性涉及动态变化的过程,文化并非自我封闭或静止不动的实体,它们重叠和相互影响。文化多样性是指不同国家人们的生活方式、社会代表制度、价值体系、行为准则、社会关系(代际关系、男女关系)、语言形式和特定语言范围内的语域、认知方法,艺术表现形式、公共和私人空间概念、学习和表达方式、传播方式等。越来越多的学者表示,语言、宗教、价值观[3]、思维模式、心理距离指数、移民总量[4]、历史渊源、传统文化等都促使了文化多样性的生成。中国与东盟国家间的非遗贸易可以被视为一种文化扩散的方式,有益于拉近双方的文化距离。出口的文化产品在经过他国选择吸收后,可以实现双方贸易的扩大及合作交流的加强,在促进文化多样性的共生发展的同时促进文化产业的发展。截至2016年底,我国企业在36个国家在建合作区77个,累计投资2419亿美元,入区企业1522家,总产值7028亿美元,上缴东道国税费267亿美元,为当地创造就业岗位212万个,对促进东道国产业升级和双边经贸关系发展发挥了积极作用。[5]

三、中国与东盟国家间非遗贸易互动发展中的问题

国际上,对非物质文化遗产的关注经历了一个不认识不关注到逐渐认识关注的过程。虽然中国与东盟国家间的非遗贸易获得了一定的成果,但它在发展过程中遇到了很多阻碍力量,出现了不少的问题,如非遗产品的经济效果溢出不足、发展资金保障不足以及传播网络遭遇“发展瓶颈”等等,对这些阻碍因素的探讨有助于非遗贸易的发展。

(一)非遗产品的经济效果溢出不足

非遗贸易与文化产业和境外旅游之间的经济效果溢出没有达到人们的预期。非遗产业具有区域聚集性,非遗产品是“不可移动文化产品”。从产业发展的视角看,区域性的文化产业正在逐渐成为城市和区域经济增长的工具。非遗经济在经济停滞地区对创造就业和城市再生方面具有相当大的潜力,在聚集区域中能促使某一类非遗产品实现经济溢出的效果。目前许多中小型城镇成为了某一种文化产业的聚集地。具有地理特点的文化经济制造的产品具有独特的个性、自我肯定价值和社会展示形式。《“一带一路”文化发展行动计划》明确支持沿线国家和地区文化机构在戏剧、音乐、舞蹈、美术等领域开展联合创作,并启动了“一带一路”沿线区域实施“中华优秀传统艺术传承发展计划”。这些传承发展计划切实推动了非遗贸易的发展。尽管文化产品工业只是国民经济体系中的极小部分,但它们确实对推动区域就业和增加人们的收入产生了相当大的贡献。遗憾的是,非遗产品在目前阶段以宣传、展示为主,还没有深度形成“文化+贸易+区域发展”三重融合的发展路径。

(二)非遺贸易发展资金保障不足

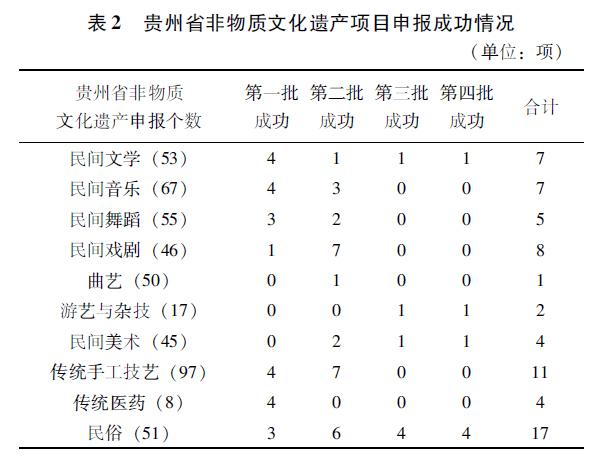

文化艺术产业的发展是一个漫长的积累过程,在前期建设中需要投入大量的时间及资金。中国是拥有非物质文化遗产最多的国家之一,各省都有丰富的文化资源。中国于2006、2008、2011和2014年分别公布了第一批(518项)、第二批(510项)、第三批(191项)、第四批(153项)国家级非物质文化遗产名录(见表2),可见我国非物质文化遗产资源在缓步但不停歇地增加。但是伴随着资源数量增长的态势,非遗资源分布和资金分配在区域内外均不平衡。就非遗资源的分布来说,经济发达的东部地区较少,经济落后的中西部地区和偏远的民族地区则较多。同时,区域间的经济发展不平衡造成地方政府投入的非遗保护专项经费也严重不均衡。发展较快的东部地区,政府投入相对较多,而落后地区,政府没有充足的资金保障。这些状况进一步降低了非遗资源的产业化水平。

以贵州省为例,2006—2014年间贵州省共申报成功国家级非物质文化遗产项目66项,集中在民俗类别、传统手工技术、民间文学、民间音乐等方面。根据笔者2019年对贵州省非遗区域的非物质文化遗产发展情况进行的抽样调查显示,非物质文化遗产的区域投入差异较大,是否能够获得更多的项目支持主要取决于以下因素:旅游业在当地的地位、政府对非物质文化遗产的重视程度、非物质文化遗产的可挖掘度和当地居民对非物质文化遗产建设的参与程度等。由于非遗产业的发展需时较长,文化的投入与产出效果很难用精准指标来衡量,更多的时候非遗贸易产生的是经济溢出和文化溢出的效果。

非遗活动一般都具有“政府引导+民间组织”的特点,因为政府无法保障非物质文化遗产发展资金,而非物质文化遗产的特殊性使得大型企业在投资决策和投入量方面会有所保留。这使得非遗贸易更加缺乏国有企业及社会资本的投入,由此大多数非遗活动也无法形成周期性的循环。

(三)非遗传播网络遭遇“发展瓶颈”

非遗贸易受到非物质文化遗产具有的独特的区域性、地域性以及一定意义上的封闭性的影响,区域内的文化认同使得非遗文化仅在一个相对狭窄的空间内得以传播,狭窄的传播路径使得非遗文化无法顺畅地向外界宣传自己的文化特色。

非物质文化遗产通常保存在乡村,居民长期生活在一个较为封闭的“圈子”社会,在这种熟人圈子的共同协作、共同劳动生活过程中,沉淀了丰富的非物质文化遗产元素。而且非物质文化遗产中绝大部分都是各民族、种群、社区在自己特殊的生活方式中为解决某种特定的社会问题或规避某种潜在危险冲突而创造完成的,是一定环境、文化和时代精神的产物,是集体智慧的结晶,其创作者大多是普通民众,极大可能在历史演变的轨迹中逐渐不为人知。因此,非遗产业的宣传不能仅停留在内容层面,还需要重视传播媒介的创新。除传统的报刊、电视、广播传播渠道外,还需要顺应“互联网+”的发展趋势,通过网络、微博、微信和Facebook等国内外新媒体连接传统文化爱好者,利用网络社群的力量进行社交式传播,创新非遗国际化传播渠道。

四、中国与东盟国家间非遗贸易发展的促进策略

中国与东盟国家间非物质文化遗产贸易发展呈现出城镇—区域—国家—全球的路径,其中,地方政府、文化参与人、文化企业等都是非物质文化遗产活动的重要参与者。工业区类型和相关的劳动力市场产生复杂的文化产业以及类别多样化的文化产品,文化中心的设立会吸纳和聚集多元文化产品,文化产品的传播会促进文化中心的发展。为了促进中国与东盟国家间非遗贸易的发展,防止产品的同质性的增强,促进文化产品的交融与创生,不仅要完善具有公约性质的文化交流合作机制,增加政策与金融资本的支持,而且要加强非遗贸易与文化旅游的耦合机制等。

(一)完善具有公约性质的文化交流合作机制

“一带一路”沿线国家促进文化贸易的做法主要有两种:在认可国家之间的文化多元性中认同自己,同时也承认各种文化表现形式的普遍性。这与文化的两个不同但相辅现成的含义是吻合的。第一种含义:文化是体现在各有自身传统及有形和无形表现形式的特定文化之中的富有创造力的多样性。第二种含义:文化(单数形式)是指位于这种多样性源头的创造冲动。文化的这两层意思,前者是自指,后者是指文化的自我与超越是不能分开的。各种文化交流项目的目的在于保护不同国家或地域文化特征的同时,通过交流和商业化促进国家之间的文化发展。

《“一带一路”文化发展行动计划》中提出的国家间文化交流合作机制,在规范沿线国家文化贸易的意义上具有公约的性质,是中国与东盟国家间非遗贸易公平有序开展的保障。公约一般是指在国际组织主持下或国际会议上通过的关于某一个专门领域的规则的多边条约。[6]国家间文化交流合作机制是“一带一路”沿线国家和个人共同信守的关于文化贸易的行为规范,也是沿线国家开展富有成果的文化贸易互动的关键支持和规范因素。

(二)增加政策与金融资本的支持:资金保障机制

政府财政部门应设立专项用于文化产业发展的基金,并提供资金支持及技术指导,对文化艺术服务平台建设、重点设施项目建设、文化艺术高端论坛、文化品牌创建活动等以贷款贴息、项目补贴、后期奖励等方式予以更大力度的支持。文化贸易的发展需要金融资本与文化产品市场之间的加速融合,金融资本可以为非物质文化遗产活动注入资金动力,可以对非物质文化遗产市场的发展起到推波助澜的作用,并在一定程度上可以促进文化贸易自身结构的变化。

(三)加强非遗贸易与文化旅游的耦合机制

中国与东盟国家间非遗贸易的发展,需要加强非遗贸易与文化旅游的耦合机制,即发挥各自的优势,并在互相交流与提升之间进行优势互补,从而发挥集聚效应。文化旅游的开展主要是依靠文化的差异性来吸引游客的,并在对文化的体验过程中实现文化的相互融合。文化旅游目的地为了让游客对旅游地文化有特殊的、深入的感受,需要对旅游资源的内涵进行深层次的开发,以满足游客对文化体验的要求,从而使得游客能全方位地在文化和精神上得到享受。

文化旅游的內涵依托于非物质文化遗产活动的举办和交流。当非物质文化遗产活动跨区域或国家流动,地域性文化产业和全球化文化产业贸易可以形成互补。非物质文化遗产活动能够在产业集群的过程中不时释放出来创新能量,如信息、观点、文化敏感性等。一般来说,地域性销售与文化产业之间的互动是相互促进的过程,伴随着生产点社会分工的扩大和深化,加剧了集聚效应,地域性文化旅游才能得到提升,实现非遗贸易与文化旅游产业之间的互动发展。

参考文献:

[1] 丁伟发展中国对外文化贸易的历史机遇仁[N].光明日报,2004—09—22

[2]张天悦,林晓言中国—东盟铁路通道建设的思考[J].铁道运输与经济,2011,33(10).

[3]Kandogan Y An improvement to Kogut and Singh measure of cultural distance considering the relationship among different dimensions of culture[J]. Research in International Business and Finance,2012(26).

[4]White R, Tadesse B Immigrants, cultural distance and US state—level exports of cultural products[J]. North American Journal of Economics and Finance,2008(19).

[5]盘点2017各部委在“一带一路”建设上的“大动作”[J].大社会,2017(06).

[6]李英芬 国际法问题论折[M]. 赤峰:内蒙古科学技术出版社, 2007

〔本文系贵州省人文社会科学基地项目“欧洲危机影响下出口波动与我国经济发展方式”(项目编号:701002134401)阶段性成果〕