肾内科临床药师有效用药干预的影响因素分析

2019-01-15魏丽娜李恩泽李祥鹏李娅娟

魏丽娜,李恩泽,李祥鹏,王 志,李娅娟,王 琳,马 霖

0 引言

自1990年美国专家首次提出药学监护(Pharmaceutical care)理念至今[1],药师在患者治疗及监护中的重要性越来越受到医护人员认可。尤其是近年来药物相关性不良事件导致患者住院时间延长、患者死亡率升高以及无效性治疗费用增加等问题,临床药师在医嘱审核和患者监护中的地位越来越受到重视。肾脏病患者由于其特殊的疾病特点,药物的代谢及排泄功能受到影响,因此,这部分患者的医嘱审核十分重要。笔者作为肾内科的临床药师,对2015-2017年进行干预的272项问题医嘱进行了整理,希望对一线工作的临床药师起到一定的参考和借鉴意义。

1 资料与方法

1.1 资料来源 利用“医院信息管理系统”对肾内科在院患者已开具的医嘱进行审核,临床药师通过参与医疗查房、查阅病历及辅助检查,结合指南及文献检索证据,将发现的疑似不合理医嘱进行记录,临床药师向医师提供相应的循证证据,并与临床医师及时沟通,将问题医嘱及是否有效干预的情况记录在《肾内科医嘱审核记录》中。

1.2 临床资料收集 提取《医嘱审核记录》中的住院号、姓名、性别、年龄、临床诊断、干预日期、药物名称、问题类型、提供循证证据级别、是否有效干预等信息,以及“医院信息管理系统”中患者的用药品种数、接受用药干预的医师职称等相关信息。

1.3 数据提取方法 年龄:实际住院时的年龄;干预年份:医嘱干预日期对应年份;临床诊断:第一出院临床诊断;问题医嘱类型:根据《处方管理办法》中对不合理医嘱的定义,结合临床实践进行分类;有效干预:是指干预成功,医师对药师用药意见表示接受,并落实在医嘱中;有效干预例数:医生接受药师建议并修改的医嘱例数;循证证据级别:用药干预时提供的相关文献材料的证据级别;干预医师职称:发现用药干预时沟通的聘任医师职称。

2 结果

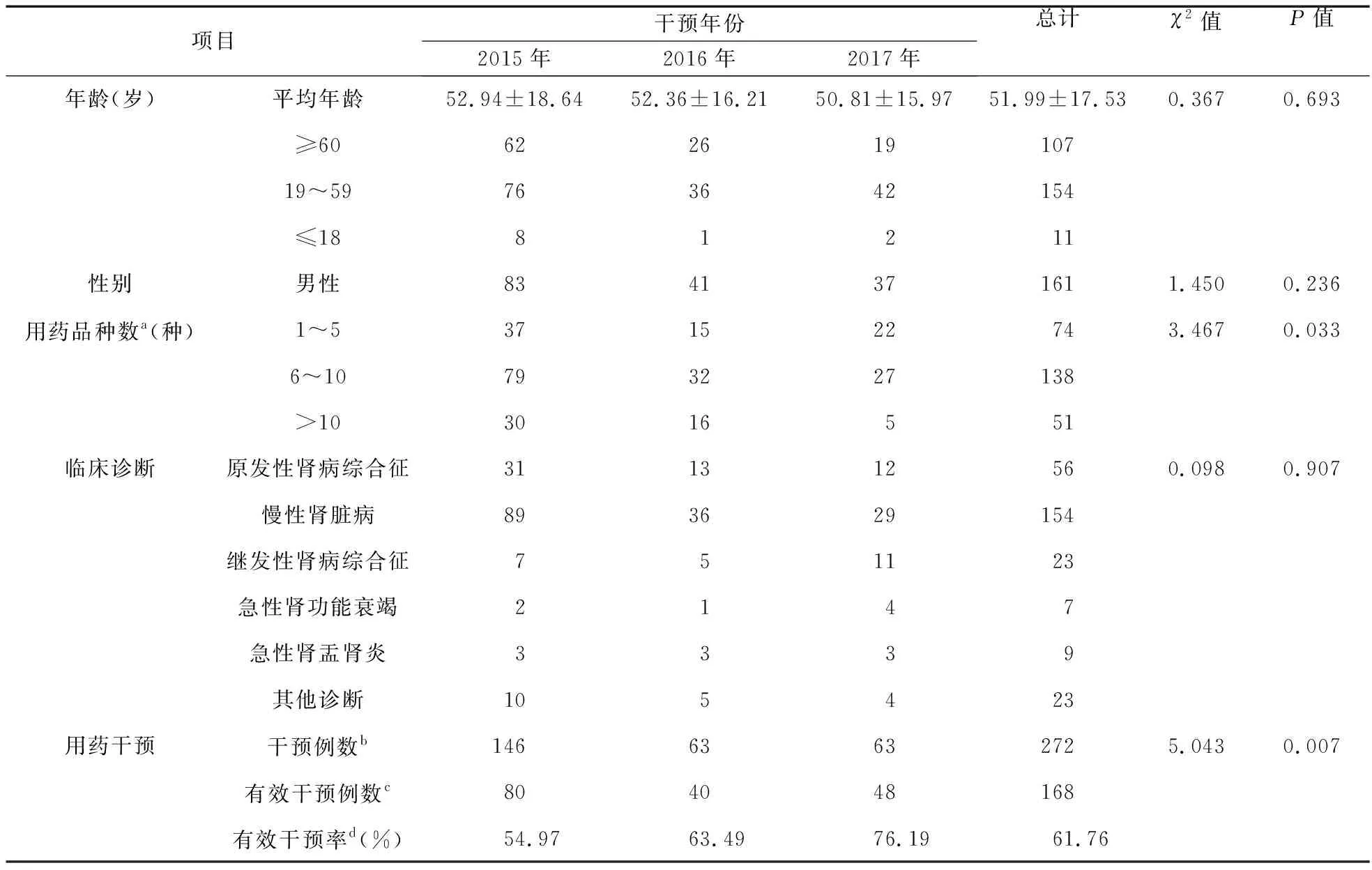

2.1 药学干预的一般情况 提取肾内科《医嘱审核记录》中用药干预日期在2015年1月至2017年12月间的272例医嘱相关信息,其中有效用药干预168例,平均有效干预率为61.76%。各干预年份间用药品种数(P<0.033)、有效干预率(P<0.007)差异有统计学意义。其中男性患者占总干预例数的59.19%,年龄19~59岁占56.62%,用药品种数6~10种占50.74%,慢性肾脏病患者占56.62%。提示男性、中老年人群、慢性肾脏病患者在肾内科临床不合理用药干预中占较高比例,这与肾内科的主要疾病谱相符。见表1。

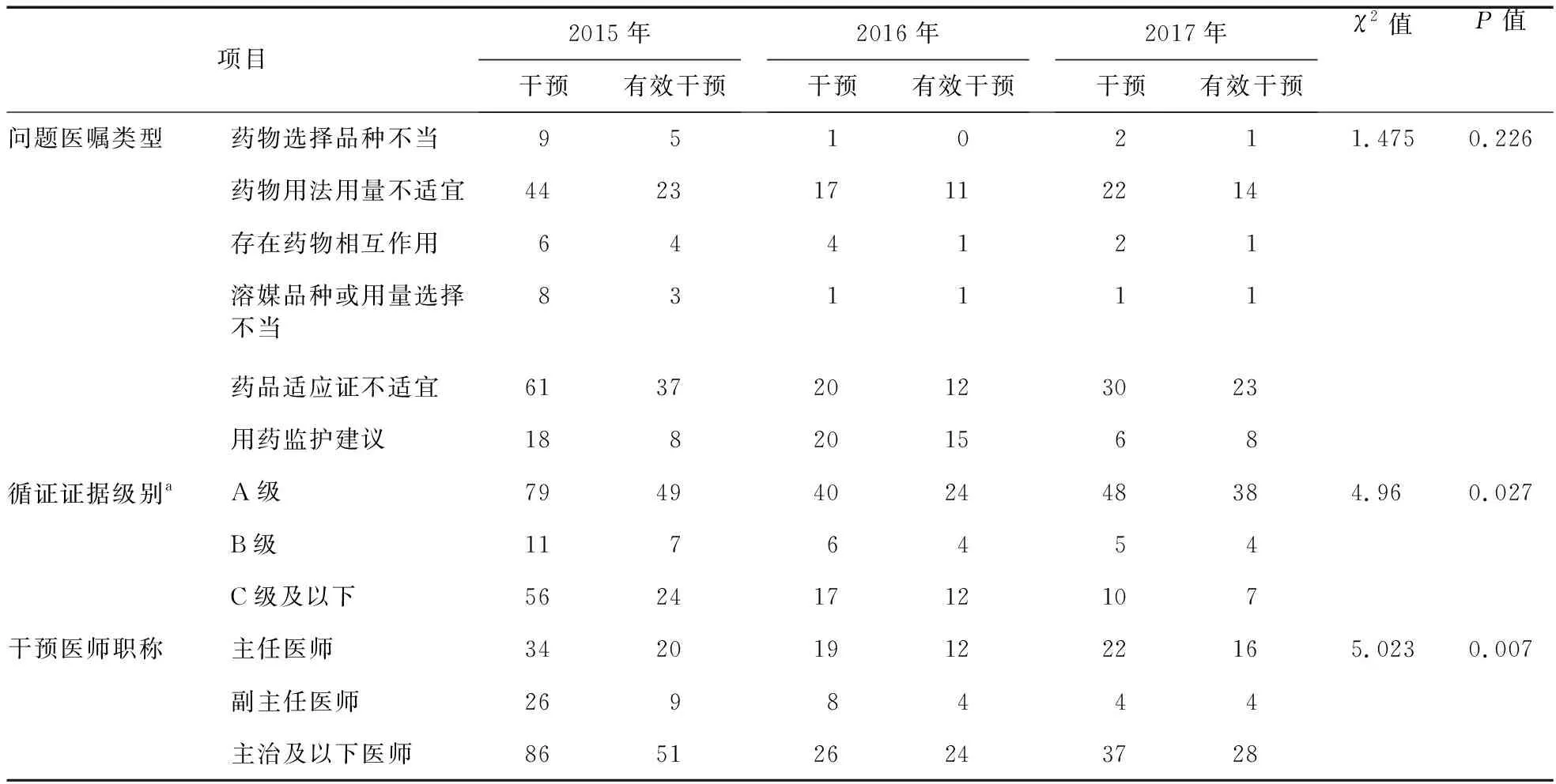

2.2 问题医嘱干预情况 对各年份间有效干预的影响因素(包括问题医嘱类型、循证证据级别、干预医师职称等)数据进行亚组分析,比较3年间各亚组有效干预例数差异性,结果显示,药师干预的循证证据级别(P<0.027)、接受干预的医师职称(P<0.007)存在显著性差异,其中药师提供A级证据比例从61.25%(2015年)升至77.55%(2017年),有效干预中主任医师比例从25.0%(2015年)升至33.33%(2017年)。见表2。

2.3 不合理用药情况分析 按照问题医嘱中所涉及的药物通用名、主要问题医嘱类型及用药干预建议进行分类整理,将主要内容进行汇总。见表3。

2.4 用药干预影响因素分析 将是否有效用药干预作为因变量,以患者年龄、性别、用药品种数、问题医嘱类型、循证证据级别、干预医师职称等影响因素[4-5]作为自变量进行Logistic多元回归分析,结果显示:A级证据与有效用药干预呈正相关(P=0.03,OR=1.882),干预经验不足(干预年份2015)(P=0.025,OR=0.434)、医师职称级别高(副主任医师)(P=0.038,OR=0.393)与有效用药干预呈负相关,差异有统计学意义。见表4。

3 讨论

如何实现医嘱的有效干预,切实提高临床药师在临床药物治疗中的地位,是广大临床药师,尤其是刚刚进入临床工作的药师们亟待解决的问题[6-7]。笔者总结2011年以来在肾内科查房经验,发现肾内科疾病以慢性病为主,病程长、中老年居多、联用药品种多[8-9]为主要特点,包括同时需监护细胞毒类药物及需根据肾脏功能减退剂量药物。在传统医嘱审核模式下,药师仅能看到患者的临床诊断和所用药物,而对患者的病史、过敏史、实验室指标、用药依从性、药物治疗效果等患者具体信息知之甚少,导致医嘱审核的局限性和不准确性。而临床药师通过床旁问诊,能够详细掌握患者全面的药物治疗信息,观察药物治疗的效果、不良反应,从而提供有针对性的监护计划和个体化的药物治疗建议,干预的针对性更强,可以实现患者的全程用药监护[10-12]。

表1 研究人群的一般特征[2](例)

表2 各干预年份不合理医嘱干预情况(例)

表3 医嘱审核中出现的不适宜用药情况[6]

表4 有效干预影响因素的相关性分析

通过问题医嘱干预情况进行总结,我们将对工作模式具有借鉴意义的问题总结如下:①有效用药干预的影响因素包括丰富的工作经验、高质量的循证证据、加强对用药品种>5种患者的用药监护、选择合适的医师开展有效沟通。②慢性肾脏病患者、男性、中老年人、用药品种6~10种是用药干预的重点人群,提示在肾内科应对以上人群加强监护;③主治及以下医师在病区患者治疗中担负重要责任,有效沟通方式配合高循证级别证据,更容易实现医嘱的有效干预,同时也要提高自身业务水平,争取获得高级别职称医师的认可。④随着工作不断深入,我们将医嘱干预的形式由事后干预改为事前干预,即在参与临床医师查房时直接提出用药监护和方案调整的建议,实践表明,事前干预比事后干预的接受率更高,更能体现临床药师在治疗团队中的价值,同时很好地规避了医嘱干预对于医师权威性的挑战,受到了医师和患者的普遍认可。

对于医嘱干预失败的案例,我们总结了几个典型问题:①疾病治疗方案有争议:对消化道出血合并下肢静脉血栓的患者,药师建议停用止血药物,医师权衡患者出血及栓塞风险后未采纳。②中药注射液溶媒问题:在肾病综合征患者应用银杏达莫注射液时,临床药师建议溶媒剂量500 ml,临床医师考虑临床未发现微粒栓塞损伤,且患者水肿严重而未采纳。③医师职称限制:在主治医师查房过程中存在此问题,下级医师不敢擅自修改上级医师医嘱,建议与上级医师直接沟通解决。

在医嘱审核中我们也发现了一些不足之处,目前用药干预中以用药剂量调整为主,这与肾内科疾病特点相关,但也与临床药师对于药物相互作用了解不足有关,今后应加强此方面的用药监护意识[13]。另外,临床药师对患者干预后的随访缺乏记录,缺乏能用于评价临床药师作用的客观性数据指标,目前我们已开始着手数据收集工作[14]。希望能有更多的有关临床药师干预效果的多中心随机对照研究报告,建立我国临床药师标准化工作流程,以推动临床药师工作的深入开展。