帕瑞昔布超前镇痛对胫腓骨骨折患者疼痛阈值及应激反应程度的影响

2019-01-15张从利

张从利,杨 菁

0 引言

胫腓骨骨折是骨科多发性疾病,多见于胫骨干骨折,主要是因直接或者间接暴力所致,局部肿胀、疼痛及畸形较为明显,可出现重叠及成角移[1]。临床多需实施外科手术,以达到解剖复位,但手术创伤较大,能够刺激神经内分泌改变,引起明显的疼痛及应激反应,影响术后患者恢复[2]。临床数据显示,良好的镇痛模式对减轻应激反应及术后恢复有着重要价值[3]。超前镇痛为围手术期镇痛的新理念,即于伤害性刺激发生前进行干预措施,避免中枢及外周神经敏化,起到消除或者减少伤害性刺激所致疼痛的作用[4]。帕瑞昔布作为一种伐地昔布前体药,对环氧化酶-2(COX-2)可起到高选择性抑制作用,从而抑制前列腺素的生成,调节外周及中枢系统,减轻疼痛[5]。本研究旨在探讨帕瑞昔布超前镇痛对胫腓骨骨折患者疼痛阈值及应激反应程度的影响,为骨折患者围手术期的疼痛处理提供可靠依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2016年1月至2017年10月收治的94例择期行胫腓骨骨折切开复位内固定术患者,入选标准[6]:均经X线检查明确诊断为胫腓骨干中下端骨折;明确外伤史,且为闭合粉碎性单侧骨折;ASA分级Ⅰ~Ⅱ级;手术指征明确;既往无胫腓骨骨折史;受伤至入院时间在6 h以内;凝血功能未见异常;无药物使用禁忌证;非妊娠及哺乳期。排除标准:多发性或者病理性骨折;麻醉药过敏史;长期应用镇痛药物;内脏、神经等损伤;心、肝肾等基础疾病。94例患者按随机数表法分为观察组和对照组,每组47例。对照组男27例,女20例;年龄22~61岁,平均(37.86±7.11)岁;损伤原因:重物压伤26例,车祸伤10例,摔伤11例。观察组男23例,女24例;年龄21~60岁,平均(38.69±6.40)岁;损伤原因:重物压伤29例,车祸伤12例,摔伤6例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究家属及患者均签署知情同意书,且经过医院伦理委员会许可。

1.2 方法 两组患者术前均常规禁食,无术前用药。入室后开放上肢静脉,静脉滴注500 ml乳酸钠林格液(哈尔滨三精艾富西药业有限公司,500 ml,批号:150420)。观察组于麻醉诱导前30 min静脉注射40 mg帕瑞昔布(深圳菲斯生物科技有限公司,50 mg,批号:150912),对照组静脉注射等量生理盐水。两组均缓慢静脉注射3.0 μg/kg芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司,2 ml∶0.1 mg,批号:140625),1.5~2.0 mg/kg丙泊酚(江苏恩华药业股份有限公司,10 ml∶0.1 g,批号:140615),0.9 mg/kg罗库溴铵(上海旭东海普药业有限公司,5 ml∶50 mg,批号:140610)。常规气管插管,接通AM100B1型麻醉呼吸机(北京禾和春科技有限公司),调整氧流量为2 L/min,呼吸比为1∶2,呼吸频率为10次/min,潮气量为8~10 ml/kg,维持呼气末二氧化碳为4.0~4.7 kPa。再以静吸复合维持麻醉,吸入1%~3%七氟醚(沪梅化工科技发展有限公司,120 ml,批号:140719),静脉泵注3~6 mg/(kg·h)丙泊酚,必要时追加0.05 mg/kg维库溴铵及0.1~0.3 μg/kg舒芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司,5 ml,批号:20141028)。术毕接通自控静脉镇痛泵(PCIA),药液配置:100 μg舒芬太尼加适量生理盐水至100 ml,2 ml/h,负荷量为0.5 ml,间隔15 min锁定10 min。记录患者苏醒时间、拔管时间、意识恢复时间,术后24 h PCIA按压次数,用药量。

1.3 观察指标 ①视觉模拟评分(VAS)[7]:术后24 h进行,总分为10分,分数越高提示疼痛程度越明显。②机械痛阈值:于入室时及术后24 h选择Aesthesio型触觉测量套件(深圳市瑞沃德生命科技有限公司)测定手术切口2 cm左右皮肤机械痛阈值。机械痛阈值=强度间距×最大似然估计值×Xf(刺痛感纤维所对应的最低刺激强度值)。③血液指标:于术前及术后24 h抽取患者外周静脉血2 ml,常规处理后保存待检。采用放射免疫分析法测定血浆β-内啡肽及血清去甲肾上腺素(E)及肾上腺素(E)水平,以酶联免疫法测定血清皮质醇、C反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)及白细胞介素-6(IL-6)水平。

2 结果

2.1 两组苏醒时间、拔管时间、意识恢复时间比较 两组苏醒时间、拔管时间、意识恢复时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组苏醒时间、拔管时间、意识恢复时间比较

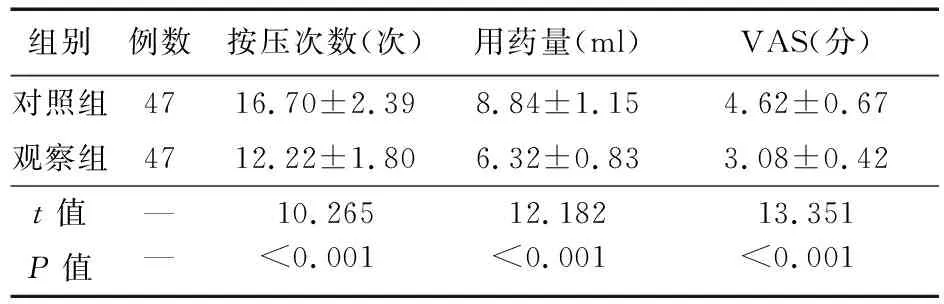

2.2 两组疼痛指标比较 术前,两组β-内啡肽、机械痛阈值比较差异无统计学意义(P>0.05);术后24 h,两组β-内啡肽、机械痛阈值升高,两组β-内啡肽、机械痛阈值、按压次数、用药量、VAS评分比较,差异均有统计学意义(P<0.01)。见表2、表3。

表2 两组PCIA术后24 h镇痛按压次数、用药量及VAS比较

2.3 两组手术前后应激反应程度比较 术前,两组皮质醇、NE、E及炎性因子水平比较差异无统计学意义(P>0.05);术后,两组皮质醇、NE、E及炎性因子水平均升高,但观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表4、表5。

2.4 两组不良反应比较 两组不良反应发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表6。

3 讨论

胫腓骨骨折为全身骨折的常见类型之一,近年来其发生率呈上升趋势,且多伴一定程度的血管损伤,容易出现骨折不愈合或者延长愈合[8]。尽可能地恢复小腿长度,维持持重和对线功能是其主要治疗目的,但局部外固定的效果多不理想[9]。切开复位内固定是胫腓骨骨折的常用术式,可恢复骨折端的解剖关系,但其疼痛较为强烈[10]。近年来,超前镇痛已逐步开展于外科围手术期,阿片类药物为既往超前镇痛的首选药物,具有起效快、镇痛时间长等特点,但其大剂量应用能够导致多种不良反应,甚至可导致药物依赖[11]。

帕瑞昔布为COX-2特异性抑制剂,可快速转化为有药理活性的丙酸及伐地昔布,抑制花生四烯酸转化至血栓素、前列环素及前列腺素,发挥解热、镇痛及抗炎作用[12]。但帕瑞昔布不影响COX-1活性,可维持机体正常凝血状态及胃肠道黏膜完整性,无明显胃肠道不良反应。有研究发现,帕瑞昔布用于外科全麻中可起到明显的超前镇痛效果[13]。本研究结果显示,帕瑞昔布组和常规麻醉组苏醒时间、拔管时间及意识恢复时间相似,说明其未影响患者苏醒期质量,与陈阵等[14]报道结果一致。

表3 两组手术前后β-内啡肽、机械痛阈值比较

表4 两组手术前后皮质醇、NE及E水平比较

表5 两组手术前后炎性因子水平比较

表6 两组不良反应比较(例,%)

手术创伤能够刺激前列腺素E及COX-2表达,激活外周伤害感受器,降低神经元疼痛阈值,并增加刺激敏感性,加剧疼痛[15]。机械痛阈值能够直观反映机体疼痛状态,机械痛阈值越低机体对疼痛的耐受力越差,增强此值能够减轻疼痛刺激。同时,突发性创伤刺激可增加β-内啡肽分泌,导致血液中β-内啡肽浓度上升。本结果显示,帕瑞昔布组术后机械痛阈值高于常规麻醉组,β-内啡肽相对较低,术后24 h PICA按压次数、用药量、VAS评分也低于常规麻醉组,说明其镇痛效果确切,可提高机械痛阈值,其机制可能为帕瑞昔布超前镇痛能够避免中枢敏化,从而增强镇痛效果,减少因疼痛所致的内源性β-内啡肽分泌有关。

应激反应为机体抵抗外界刺激的非特异性防御反应,其反应过度能够影响机体生理储备功能,引起内环境失衡,产生系列严重并发症,围手术期创伤、疼痛能够增强交感神经兴奋性,分泌大量NE及E,导致皮质醇水平快速上升[16]。同时可激活免疫炎症反应,CRP为急性时相蛋白,急性组织创伤后其浓度明显增加[17]。TNF-α属多功能细胞因子,疼痛刺激可诱导其大量分泌。IL-6作为一种典型的促炎因子,与机体损伤程度紧密相关。因此,围手术期检测上述细胞因子的改变,可准确评估手术创伤所致的应激反应程度。本研究结果显示,术前,两组皮质醇、NE、E及炎性因子差异无统计学意义,术后,以上指标均升高,说明其发生了明显的应激反应,但帕瑞昔布组变化幅度较小,分析原因可能为帕瑞昔布能够抑制COX-2表达,从而减轻感觉神经纤维所致的伤害性刺激,减轻应激反应,起到抗炎镇痛效果[18]。皮肤瘙痒、恶心呕吐、头晕为临床麻醉的常见不良反应,本研究中,两组不良反应发生率比较差异无统计学意义,说明帕瑞昔布超前镇痛未增加术后不良反应。

综上所述,帕瑞昔布超前镇痛能够提高胫腓骨骨折患者的疼痛阈值,减轻应激反应程度,促进术后机体恢复,是一种安全、有效的镇痛方式。但由于本研究观察时间较短,未随访术中注射帕瑞昔布对后期骨折愈合的影响,有待进一步研究证实。