“土地改革”教学设计

2019-01-14吴斯琴

关键词 “土改”,地权变动,政权变动,历史逻辑

中图分类号 G63 文献标识码 B 文章编号 0457-6241(2019)23-0025-04

一、学理探究

《普通高中历史课程标准(2017年版)》较为详尽地阐述了课程结构的设计依据。其中首先提到:“高中历史课程的设计要符合普通高中课程方案的规定,并考虑到与初中、大学相关专业的衔接,依据学生发展的多元需求……”①这意味着在课程设计上应重视高中历史的衔接作用。

笔者关注到沪版教材将“土地改革”的相关内容置于《中国从新民主主义向社会主义过渡》单元之下,其叙述逻辑从国民经济的恢复视角展开,回应了中国共产党如何在经济方面完成民主革命的遗留任务,通过统一全国财经和“土地改革”,为新中国开展大规模经济建设和社会改革奠定了经济基础。而在《中外历史纲要(上)》中,“土地改革”是第九单元“中华人民共和国成立和向社会主义的过渡”中的内容。该课下设四目:中华人民共和国的成立、人民政权的巩固、开创独立自主的和平外交、社会主义基本制度的建立。将“土地改革”置于人民政权巩固的大框架下,高度概括了新中国成立初期“土地改革”的历史。笔者认为这样编写,一方面是为了从巩固新生政权的视角出发,凸显土地改革的必要性和现实意义;另一方面,这部分内容在部编初中教材中单独成课,详尽阐述了相关内容,高中应有别于初中学段的分野。

“土地改革”改变了农村地权结构,是1940年代后期至1950年代后期中共解放区和中共执政后的中国大陆一个持续性的历史话题。近年来的学术研究成果,多以农村土地产权变迁为切入点来研究“土地改革”。笔者在内化学术成果的过程中,认为1950年代前后的“土地改革”实质是农村土地所有权的变动,其核心概念就是地权变动。在解释为何要通过地权变动这一方式实行“土改”时,恰好与新教材的逻辑不谋而合,即“土地改革”是基于巩固新政权的现实诉求。

二、设计思路

基于學理探究所得,笔者提炼出一对能够串联起土地改革相关问题的关系,即地权变动与政权巩固的关系。为使学生对土地改革既有一个整体的把握又有较为深刻的理解,笔者借助问题链的形式展开教学设计,解释三个问题,即为何,如何,有何。所谓为何,是指新中国成立初期为何要进行“土地改革”?所谓如何,是指“土地改革”如何实现地权变动?所谓有何,是指“土地改革”有何影响?三个问题层层深入,以此探究地权变动与政权巩固之间的逻辑关系,最终理解“土地改革”的必要性和现实意义。

这种借助问题链推动问题的方式,在教学中可以不断地催生出师生之间有效的思维互动,一幅“土地改革”的历史镜像得以层层铺展,呈现出一个立体生动的“土地改革”画面。

三、教学立意

依据以上两个维度的分析,笔者认为“土地改革”一节的教学立意在于理解它与新政权巩固的内在关联。具体而言,新中国初期的“土地改革”变动了中国传统社会延续千年的地权结构,形成了新的农村生产关系,解构了旧的乡村秩序,获得了农民对新政权的认同,建立了中共领导的乡村基层政权。

四、教学目标

依据教学立意和核心素养的具体要求,教学目标如下:

从历史发展的长时段切入,进而了解新中国成立初期“土地改革”的意义;基于史料多角度解读土地改革如何通过地权的变动实现对政权的巩固;感悟“土地改革”强化了农民对新政权的广泛认同,为中共执政地位的巩固奠定了坚实的民意基础。

笔者力图解释地权变动和政权巩固的逻辑关系,即经济基础与上层建筑的关联,将核心素养重点落实到“唯物史观”,其他素养隐性渗透。

五、重点难点

为达成教学立意和教学目标,笔者将教学重点设为土地改革如何实现政权巩固,教学难点设为土地改革对乡村社会的重建。

六、教学环节

【环节一】导入

问题:“新中国成立初期为何要进行‘土地改革?”

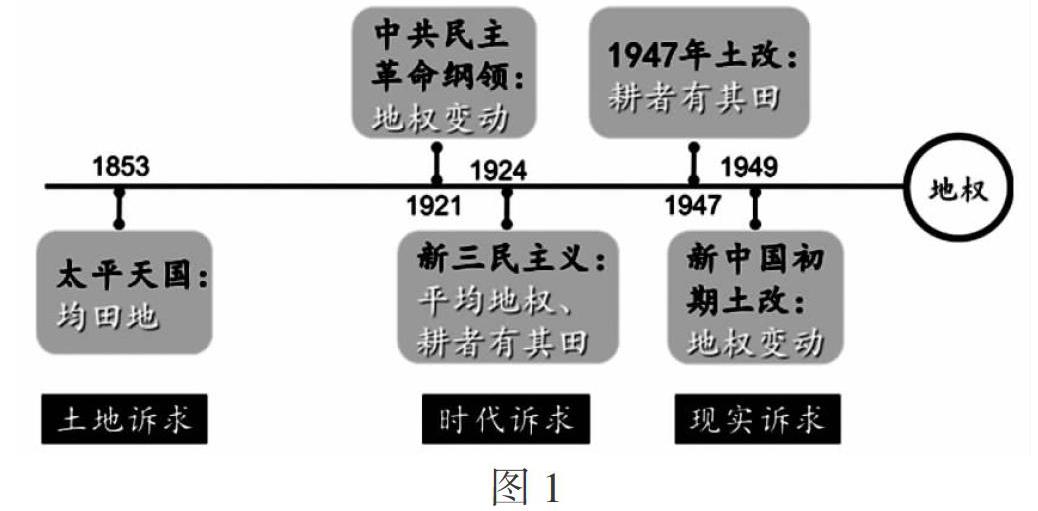

出示时间轴(图1),从历史发展的脉络中找寻答案。

设计意图:引导学生认识均田地是历代农民的土地诉求,“耕者有其田”是中国社会转型的时代诉求,“土地改革”是中共巩固政权的现实诉求。这些诉求都集中指向了政权、社会和民众最为关切的地权问题。

时间轴中选取的五个节点,展现了近一百年来,各阶层、各阶级、各政党在地权问题上做出过的相应决策,且都将地权问题纳入到政权建设之中。这样的设计是为了帮助学生以历史发展的长时段视角作为切入点,理解地权与政权间的逻辑关系。其次,重点突出时间轴上有关中国共产党的地权决策,引导学生认识中国共产党自成立以来始终注重地权问题,且根据不同时期的现实需求对地权的决策做出了相应的调整。此举既是回述历史,也是在回应现实。

【环节二】

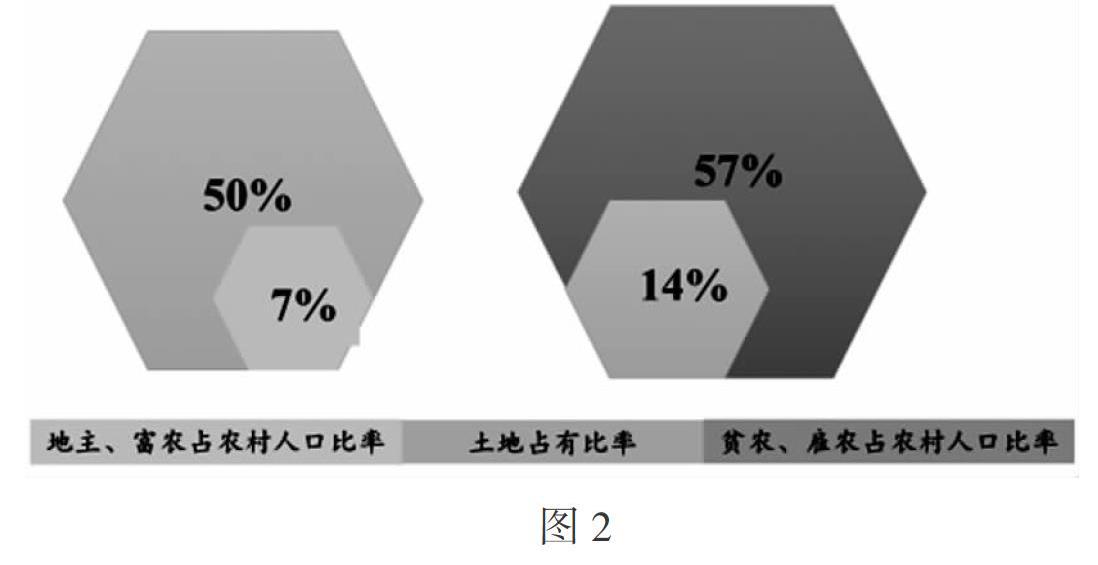

为进一步引导学生认识新中国成立初期土地改革的必要性,环节二中首先出示国家统计局公布的数据(见图2),直观地展现“土地改革”前农村各阶层土地占有情况:

中国土地制度极不合理……这种情况如果不加改变,中国人民革命的胜利就不能巩固,农村生产力就不能解放,新中国的工业化就没有实现的可能……而要改变这种情况,就必须废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。①

设计意图:此处引导学生对史料做深入解读,意在重点关注三个细节。首先,史料中提到面对不合理的土地制度,要改变这种情况,“就必须废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制”。这表明“土地改革”的实质是变更地权。为加深理解,继续追问,为什么要用这种方式?学生再读史料“这种情况如果不加改变,中国人民革命的胜利就不能巩固”,认识到中国共产党必须要通过变更地权的方式,为政权巩固争取最广泛的民意基础,从理论上阐明土地改革与政权巩固的逻辑关系。此外,史料中还提到“新中国的工业化就没有实现的可能”,可引导学生关注“土地改革”对工业化的重要意义,即获得土地的农民将激发出极大的生产积极性,从而为国家工业化逐步提供积累,为政权巩固奠定坚实的经济基础。这也是1949年后的“土地改革”区别于1949年前“土地改革”的最主要特点。

仅凭环节一学生还不足以理解新中国成立初期为何要进行“土地改革”,笔者在环节二中出示一组图表,直观清晰地引导学生认识新中国成立初期土地改革的紧迫性。为进一步加深理解,引导学生在解读史料的过程中,逐步认识新中国成立初期土地改革的必要性、特殊性和现实意义。

【环节三】

分析土地改革,最直接的材料就是《中华人民共和国土地改革法》,明晰当时的土地问题之后,应转换视线聚焦,进一步了解土地改革究竟涉及了哪些内容,如何体现对政权的巩固。

出示材料:

《中华人民共和国土地改革法》(节选)

第二条 没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋。但地主的其他财产不予没收。

第六条 保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产,不得侵犯。

第三十六条 本法不适用于少数民族地区。

根据第二条中涉及的对地主的处理办法,提问:“为何地主的其他财产不予没收?”

出示材料:

没收官僚资本归国家所有……保护工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的经济利益及其私有财产,发展新民主主义的人民经济,稳步地变农业国为工业国。①

设计意图:这段材料涉及新中国初期的经济纲领,其中之一是保护和鼓励私人资本主义,所以对地主兼营的工商业财产和农村中资本主义色彩较浓的富农财产一般不予以没收。这样既能兼顾富农乃至中农的情绪,稳定农村社会秩序,恢复和发展农业生产,同时也有利于安定私营工商业者的心理。毛泽东对此有言:“富农放哨,中农睡觉。”法规加上生动的解释,更便于学生理解。

根据《中华人民共和国土地改革法》第三十六条的规定,可继续追问:“土地改革法为何不适用于少数民族地区?”由此引出学生对问题更全面的思考。少数民族地区存在着错综复杂的民族关系、生活习俗和宗教关系,一般又地处边疆,慎重考虑少数民族地区的土地改革,有利于边防安全和社会稳定。

前面两个环节的设计,逐步使学生对“土地改革”有了宏观上的把握,但还缺少具象上的认知。因此,环节三将学生的视线聚焦到《中华人民共和国土地改革法》的相关条款,从不同的侧面展现“土改法”的具体规定兼顾了稳定政权的要求,有助于学生运用多元视角理解“土地改革”与政权巩固的关系,突破教学重点。

【环节四】

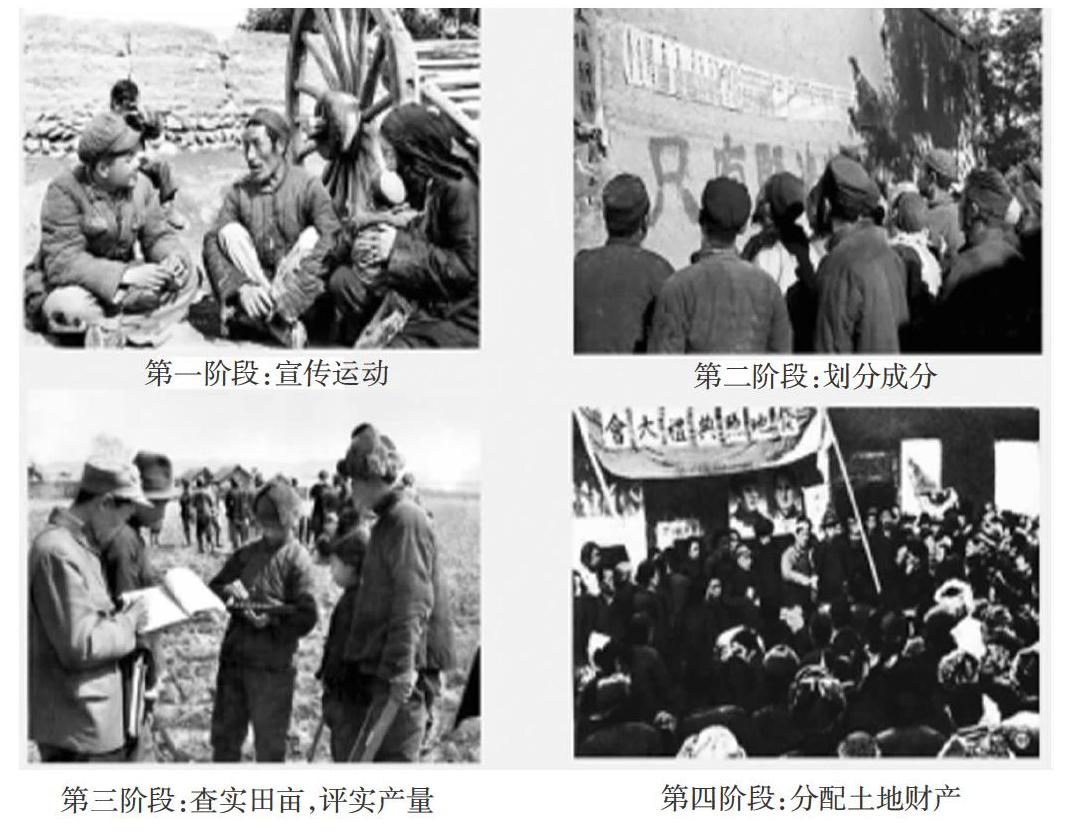

“土地改革”的相关内容繁多,没有必要详加展示,在课堂教学中应厘清大势,化繁为简。在环节四中,笔者借助一组老照片去探寻“土地改革”的轨迹。通过讲述照片背后的故事,梳理“土地改革”的过程。(见图3)

为接近学生经验,重点引导学生关注“土地改革”完成给上海乡村社会带来的变化,笔者出示“土地改革”前后农村土地占有情况的变化表。(见表1)

——《上海县志》第十三篇

“农村生产关系农业经营体制”

设计意图:为了给学生呈现一个更为立体生动的“土地改革”画面,拉近学生与历史的距离。笔者于环节四借助图片史料帮助学生梳理“土地改革”的始末。这部分内容以叙述为主,注意捕捉历史的细节,重点放在“土地改革”究竟给乡村社会带来哪些变化。借用上海县“土地改革”前后的相关数据,力图以小见大,以局部见整体,引导学生理解“土地改革”的实质。

【环节五】

“土地改革”对乡村社会产生何种影响?笔者基于中华人民共和国成立以来的官方数据,首先从经济方面入手分析。(见表2)①

“土地改革”给乡村社会带来的深刻变化还体现在农民在获得了土地、农具、耕畜等生产资料后,生产热情空前高涨,极大地促进了农村生产力的解放和经济的恢复与发展,有力地巩固了政权的经济基础和社会基础,也为国家工业化的启动准备了物质条件。农民实现了经济上的翻身解放后,农村社会的权力结构亦由此发生了根本性变化:

河南全省13000多个乡中,到1951年6月时已经有10700多个乡建立了民选的乡人民政府,有10万以上的农民运动的群众领袖和积极分子当选为乡村政权的干部。②

“土地改革”解构了旧的乡村秩序,取代了地主、乡绅等乡村传统“精英”原有的政治地位,在广袤的农村建立了新的乡村基层政权,大批贫雇农积极分子在“土地改革”中迅速成长起来,逐步成为了新政权的骨干。

事实上,“土地改革”前,乡绅集团也垄断着传统乡村社会的文化教育权和话语权;“土地改革”后,乡村社会的文化体系发生变化:

农村小学的学校数与学生数均有显著的增长,1952年下半年全国小学生数可达4900万人,占学龄儿童总数7500万人的65%。③

设计意图:“土地改革”首先着眼于经济制度的变革,“土地改革”完成后,基层政权逐步掌握了一定的物质资源,同时壮大了集体经济的力量,巩固了乡村基层政权的经济基础。“土地改革”还是一场深刻的社会变革,它解构了传统乡村原有的社会结构和政治秩序,打破了乡村士绅对文化教育的垄断,识字班、读报组、黑板报等方式掀起了乡村文化学习的热潮。接受教育的广大农民逐渐提高了自身的文化地位,并逐步掌握了乡村社会的话语权。文化也成为进一步推动和巩固乡村基层政权的思想武器。环节五力图从不同的侧面引导学生认识“土地改革”给乡村社会带来的深刻影响,升华教学难点。

在中学历史教学中,唯物史观是一种思维导向,是渗透于整个历史教学中认识并分析问题的方法。利用上述思路分析本课,学生会在潜移默化中深化对其的认识和对历史事物的理解。反之,如果生硬地分析何種史实符合唯物史观,恰是弄反了认识与实践的关系。

【作者简介】吴斯琴,中学一级教师,华东师范大学第二附属中学历史教师。

【责任编辑:王雅贞】