基于真实性问题情境的教学设计改进

2019-01-14黄杏婵

关键词 历史教学,教学设计,问题情境,教学反思

中图分类号 G63 文献标识码 B 文章编号 0457-6241(2019)23-0020-05

目前许多关于历史核心素养的研究主要着眼于挖掘某一项学科素养在育人中的独特价值,忽略了核心素养的综合性和迁移性。新课标指出:“学生能否应对和解决陌生的、复杂的、开放性的真实问题情境,是检验其核心素养水平的重要方面。”①具体来说,真实问题情境有两大特征:第一,结构不良。1.不确定问题是否存在;2.不确定具体是什么问题及为什么产生;3.解决问题的信息、方法和步骤都是不清晰的;4.没有单一正确的标准答案;5.问题可能是复杂、混乱和顽固的,一时解决后又死灰复燃,或者解决了这个问题后又引发新的问题。②第二,综合性。正因为结构不良,所以需要个体同时调动(跨)学科知识、探究技能、思维模式、情感态度和价值观来应对,这有利于整合三维目标。核心素养在本质上是應对现实生活情境的综合性品质,也是一种灵活迁移的能力。

然而,目前大多历史课堂的问题情境存在真实性不足、结构过于良好的问题,具体表现在两个方面:其一,从课堂整体结构来说,通常都是背景—内容—影响三部曲,结构是很清晰的,但这种结构本质上是一种历史叙述(甚至是灌输),而不是解决问题,即没有围绕着一个中心问题来统领和组织整节课,即使有问题也是碎片化的。有时会加上一个新颖的主题,但如果没有把主题转化为问题或任务,主题式的教学仍然只是一种叙述。而且这种叙述指向的只是某一具体史实而不是比较抽象的核心概念,具体的史实是难以迁移应用的。其二,从小问题的情境创设来说,材料的使用是单一的,有预先设定的步骤,答案是固定的,指向老师已有的结论,使用材料只不过是为了更好地印证既有结论和显得课堂没那么枯燥而已。③不可否认,作为基础课型,结构化的问题情境是必需的,但我们的课堂不能只停留在这个层次或只有这种单一的选择。试想一下,学生习惯了结构良好的单一情境,将来在社会上又如何能应对复杂多变的真实情境呢?课堂问题情境过于结构化,则难以培养学生的综合性品质。

那么,指向过去的历史学科如何创造与现实生活紧密相连的真实性问题情境呢?其实这不仅是历史学科或文科需探讨的问题,理工科同样需要探讨。因为这里说的“真实”不一定是现实生活中发生的,而是指学生解决这个问题的思路在现实生活中是可以迁移的。“有三种类型的真实问题,其真实程度有所不同,但都可以接受:一是学术性的问题,即指向学科关键概念和关键问题的学术性的挑战问题;二是虚拟情景的问题,即赋予学生真实的生活角色(如历史人物,或某个社会阶层的代表),在虚拟或真实的情景中履行角色的任务;三是真实的生活世界的问题(如设计当地的抗战博物馆)。”①真实性强调思维的真实,虚构的或是真实事件、历史的或未来的问题情境都是可以的。

综上,核心素养的培养要求教师创设复杂的、开放的真实性问题情境,培养学生灵活迁移和综合运用的能力。以下笔者将以“对外开放格局的形成过程及意义”为例,具体说明如何通过创设真实问题情境来落实核心素养。

日常教学对“改革开放”的处理,一般是重改革,轻开放。如果要深挖开放,比较容易与改革纠缠在一起。改革与开放固然是密切相关的,但“对外开放”作为一个历史概念应该有其准确的定义和丰富的内涵,其之所以与改革纠缠是因为我们只把它放在中国当代史里观察,而且只遵循“封闭导致落后,开放促进发展”的简单逻辑。如果从长时段和广时空的视域中看开放,会有不一样的认识。

二战以来很多发展中国家纷纷采取对外开放的战略,但并没有带来经济的发展,反而引发国内动荡和社会危机,如拉美地区的墨西哥。这是因为“对外开放作为一项重要的国家发展战略,带来的既有机遇也有挑战,在开放中既有成功者也有失败者。对外开放不仅是一个经济开放和发展的问题,而且是一个庞大而复杂的系统工程,需要有长效机制的保障和长期的预期效益。对外开放不仅需要符合本国国情的发展模式选择,也需要国家的体制、机制和对外开放的调控能力建设;对外开放不仅涉及国内的经济与社会政治体制的发展,也涉及国家对外政策的变化和全球治理的走向,从而影响国际经济政治环境的改变”。②由此可见,“机遇和挑战”才是对外开放的核心问题。其中挑战包括选择符合国情的发展模式、观念的变革、国家体制的改革、对外政策的变化等等。以此来回顾明清时期的对外开放问题,可以得知,当时政府因为缺乏世界意识,忽视开放给国家发展带来的机遇,反而因为开放带来的挑战和压力索性关起大门,这是非常深刻的历史教训。因此,讲中国当代的对外开放就要从以下三个问题入手:1.当时对外开放的动因是什么,其初始条件有哪些,即机遇问题。2.在开放进程中遇到什么挑战,是怎样趋利避害的?有何成功的经验?3.对外开放给中国带来了什么样的影响,对世界经济和国际秩序产生了何种作用?当然一节课时间非常有限,哪个问题才是重点呢?

课前问卷调查显示,学生通过初中的学习已经具备了一定的基础,对开放的必要性比较认同,但不理解其中的挑战和困难,这主要是由时代隔阂产生的。这一代学生是2000年之后出生的,这时中国经济已开始腾飞,作为开放时代的“原住民”,他们很难理解旧时代的观念,虽然认同开放的意义,但停留在感性层面,缺乏理性认同。因此,本课的重难点是第二个问题,即“在开放进程中遇到什么挑战,是怎样趋利避害的?”这个重点的确立还有一个依据,就是当年遇到的困难和挑战并没有消失,还会在新的历史条件下以新的形式表现出来,以此为重点有利于引导学生更好地应对未来的挑战。

(一)高阶导入,逆向设计

本课的主题是“机遇和挑战”。在导入部分,笔者通过创设真实性问题情境,把主题转化为驱动问题:

1978年以来,中国的对外开放已经走过了40年的光辉历程,取得了举世瞩目的成就。然而,二战以来不少同样实行对外开放的发展中国家并没有实现经济的发展,反而引发国内动荡和社会危机。这是因为对外开放作为一项重要的国家发展战略,带来的既有机遇也有挑战。那么中国的对外开放有何机遇,又遇到了哪些挑战,我们是如何趋利避害的?这些挑战当下还存在吗?我们该如何应对?

设计意图:1.打破指向具体史实的“背景—内容—影响”三部曲的叙述性结构,以“机遇和挑战”这个核心问题来驱动学习,统领整节课的必备知识,并指向对现实的应用,符合真实性问题情境中灵活迁移的要求,有利于培养核心素养。

2.“如何应对未来的挑战”是一个开放性的高阶问题,以高阶带动低阶的学习,逆向设计,更有利于调动学生积极性。

(二)震动反思,逼出开放——对外开放的背景和机遇

呈现关于大逃港、出国考察、国际格局演变的材料:

材料1:深圳历史上总共出现过4次大规模的逃港潮,分别是1957年、1962年、1972年和1979年。共计56万人次。卷入逃港风潮的人不只是边境居民,涉及广东全境。深圳许多基层干部睁一只眼闭一只眼,甚至带头偷渡。深圳收容所人满为患,送走一批又来一批。

——陈秉安:《大逃港》①

材料2:国务院副总理王震访问英国后感慨良多。原来想当然地以为处于水深火热之中的英国工人,生活水平竟然比中国副总理都高。……联邦德国巴伐利亚州州长:“听说你们资金困难,我们愿意提供支持,50亿美元怎么样,用不着谈判,现在握握手就算定了!”

——萧冬连:《探路之役——1978—1992年的

中国经济改革》②

材料3:关于中国恢复联合国合法席位和尼克松访华的图片(图略)。

老师通过这些材料引导学生认识对外开放的国内外背景。换一个角度说,这也是当时难得的机遇。正因为民众和国家领导人都深刻反思“左”倾错误,上下都形成要开放的共识,减少了开放的阻力,又加上当时有利的国际形势,国家及时抓住这个有利机遇,确定了对外开放的政策。在讲述完具体的史实背景后,引导学生思考决定国家能否作出对外开放政策的关键因素有哪些?比如共识和阻力以及国际大环境等。概括史实背后的上位概念,有利于学生日后的迁移应用。

(三)摸石过河,融入世界——對外开放的挑战及成果

这部分是本课的重难点,突破方法是教师首先创设关于深圳出租第一块土地的争议这一真实性问题情境,然后在此基础上进行深挖和延伸,一方面引导学生重回历史现场,综合调动必备知识、思维方法和情感态度价值观来应对;另一方面,让学生理解对外开放过程中遇到的问题,如需要解放思想、维护国家主权和经济利益、应对观念多元化和改革体制等,而中国正是在应对和解决这些问题的过程中逐步形成今天的开放格局,最后让学生感悟要珍惜开放成果,积极迎接未来的挑战。具体过程如下:

材料4:为了解决建设经济特区经费不足的问题,深圳领导人决定出租土地。但这个想法,在当时国内可谓“大逆不道”。反对者的理由是:共产党的国土怎么可以出租给资本家?各种指责纷纷出现:“革命先烈流血牺牲得来的土地,给你们一下子卖掉了!”“XX把国土主权卖给了外国人”,“特区除了五星红旗以外,全都变成资本主义了!”。

——吴晓波:《激荡三十年》③

针对这个情境,老师先提出问题:如果你是当时支持开放的领导干部,你会如何应对?

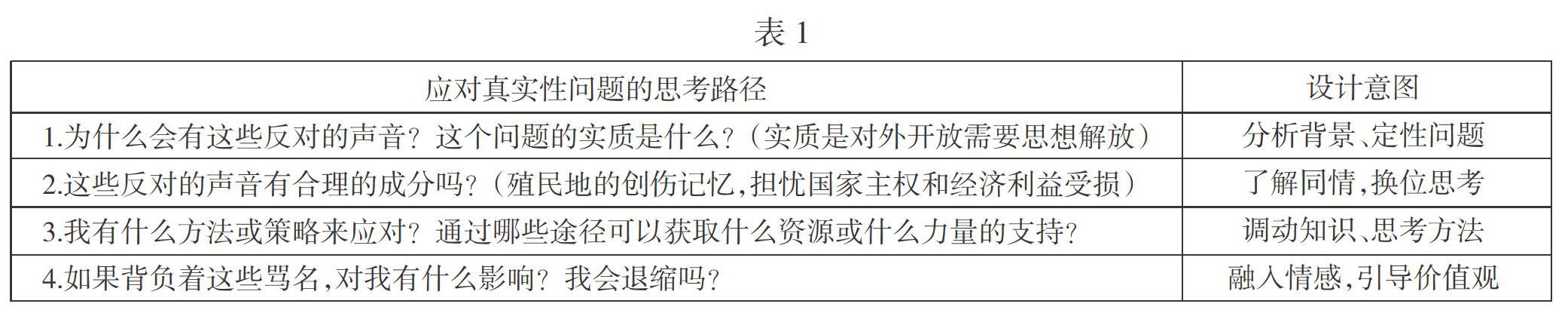

这是一个开放性的真实问题,没有标准答案,但在讨论前,老师应该引导学生先明确应对问题的思考路径(见下页表1):

这四个问题包含了知识、方法、思维和情感态度价值观,符合核心素养的综合性要求。在实际课堂中,老师可以根据学情有选择地提供以下材料,帮助学生思考:

材料5:当特区工作组物色人选时,有人受到“忠告”:你们上了这条船,就不怕翻船?谷牧说,“谁有顾虑可以退出,不过出了什么问题,板子不会打到你们身上,只算我一个人的账,我是准备让人家‘火烧赵家楼的。”

——杨正位:《对外开放与历史担当

——纪念对外开放40周年》,《中国外资》

2018年11月

设计意图:让学生体悟当时领导干部对开放的坚定信念和无畏的担当精神,进行情感态度的熏陶。

材料6:深圳的一位房地产干部叫骆锦星,翻遍马列原著,终于在厚厚的《列宁全集》中查出列宁引用恩格斯的一段话来:“住宅、工厂等等,至少是在过渡时期未必会毫无代价地交给个人或协作社使用。同样,消灭土地私有制并不要求消灭地租,而是要求把地租——虽然是用改变过的形式转交给社会”。骆查到后一阵狂喜,当晚就奔去敲市委书记的家门。据说,当时的深圳干部人人会背这段语录,有考察和质问者远道而来,他们就流利地背诵给那些人听。

——吴晓波:《激荡三十年》①

设计意图:了解当时人的应对策略——诉诸权威,引导学生从历史中汲取智慧。

材料7:“不要争论,你就这么干下去就完了,就实事求是干下去。让结果说话!”

“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。”

——邓小平

设计意图:提供其他的应对策略,如实践检验和重新定义等,引导学生从历史中汲取智慧;在这段材料后还可以进一步追问:你能举一个日常生活中受传统观念束缚的案例吗?你有何应对策略或方法?引导学生连接历史与现实。

材料8:深圳的第一块土地出租协议,便签订于1980年的1月1日。第一个吃螃蟹的香港商人名叫刘天竹,跟他谈生意的就是那个在《列宁全集》中找到了恩格斯原话的骆锦星。据骆日后回忆,当时的谈判对话是这样的,刘说:“只要划出一块合适的地皮就行。由我组织设计,出钱盖房,在香港出售,赚得的钱中方得大头,我得小头。”骆说:“东湖公园附近,可以划出一块地方来,如何?”刘说:“那好,所得利润,你拿七,我拿三。骆摇摇头:“你拿得太多了。”刘笑道:“你拿八,我拿二,如何?”骆说:“我拿八点五,余下的是你的!”刘说:“我们初次打交道,往后要做的事还很多,这次就依你的!”这样的对话果然已经是在谈生意了。刘天竹开发的这个楼盘叫“东湖丽苑”,第一期共有108套新房,他把房子的图纸设计出来后就开始在香港叫卖,仅三天,108套还在图纸上的房子就一售而空了。

——吴晓波:《激荡三十年》②

设计意图:真实性问题是复杂多样的,绝不是非黑即白,所以要引导学生思考,反对声音中也包含了合理的成分,在对外开放过程中如何既维护国家主权和经济利益又能实现合作共赢?还可以把这个问题进一步延伸到当下的中美贸易战中,连接历史与现实。

真实问题情境的真实性还在于解决了一个问题后很可能又会引发新的问题。顺着前面思想解放的话题可作进一步延伸,提供北京首都机场航站楼的壁画:《泼水节——生命的赞歌》(画中有两个裸体女性)以及霍英东对这幅画的评价材料:

材料9:霍英东回忆说:“我每次到北京都要先看看这幅画还在不在,如果在,我的心就比较踏实。”

——吴晓波:《激荡三十年》①

老师提出三个问题:(1)霍英东为什么说只要画在心就比较踏实?(2)在当时,肯定人的私欲有什么意义?在当下呢?(3)开放会带来价值观的多元化,这有何利弊?

设计意图:引导学生理解思想解放带动了整个社会的解放,特别是肯定人的私欲激發了活力,推动了经济发展,但同时也带来道德滑坡的问题;此外,对外开放过程中,必然面临外来价值观念的冲击,需要引导学生思考如何应对价值观多元化,如何在保持开放活力的同时又能维护社会稳定,启发学生思辨理性地看待现实问题。

关于土地出租的情境还可以进一步延伸,与外资企业合作过程中又暴露了什么问题呢?

材料10:霍英东建酒店,首先面临的就是计划体制造成的物资短缺问题,“一个大宾馆,需要近10万种装修材料和用品,而当时内地几乎要什么没什么,连澡盆软塞都不生产,只好用热水瓶塞来替代。更要命的是,进口任何一点东西,都要去十来个部门盖一大串的红章”。

——吴晓波《激荡三十年》②

设计意图:通过广州白天鹅宾馆建设的案例反映对外开放需要配套经济体制和政治体制改革,然后带领学生梳理开放与改革相互促进的进程。

接下来,教师引导学生总结:中国正是在应对和解决以上挑战的过程中逐步扩大开放,形成了全方位、多层次和宽领域的开放格局,取得了对外开放的伟大成就,并鼓励学生未来积极投入新时代的开放建设中。

最后老师引导学生提炼对外开放的核心问题——“机遇和挑战”,并布置课后探究:请自主搜集资料,从对外开放与思想解放、国家主权、价值多元和体制改革这四对关系中,选择其中一对,分析当下的中美贸易战,并提出应对措施或建议。设计意图是引导学生自主学习和灵活迁移。

综上,本课创设的问题情境体现了两个层次的真实性:第一,课堂整体结构的真实,即打破了以讲解某一史实为目标的“背景—内容—影响”的良好结构,围绕着“机遇和挑战”这个核心问题来重构必备知识,有利于培养学生的迁移应用能力;第二,突破重难点的问题情境的真实,即创设复杂的、开放性的问题情境,引导学生调动知识、思维、方法和情感态度价值观去应对,有利于培养学生的综合品质。这两层真实性,正是落实核心素养的关键。本课主要是在学科内初步探索问题情境的真实性;而完全真实的问题情境还要求跨学科,综合性更高,有待进一步探索,请各位方家指正。

【作者简介】黄杏婵,中学一级教师,广东省佛山市石门高级中学历史教师。

【责任编辑:王雅贞】