“双一流”建设背景下高等教育质量保障探析

2019-01-14陈·巴特尔马智慧

陈·巴特尔 马智慧

摘要: 在“双一流”建设背景下,如何保障高等教育质量成为全社会关注的热点问题。高校提高教育质量需要从建立高等教育质量保障机制与高校社会问责机制入手。变革是高校社会问责机制完善的应有之义。高等教育质量保障为高校社会问责机制提供变革契机,而社会问责机制变革是实现高等教育质量保障升级的重要途径。通过对高校社会问责机制的五维度构架分析发现:其在单一维度和多重维度的变革趋向使得高等教育质量保障呈现高校质量保障有效性与社会利益诉求多样化、信息不对称与社会参与不受重视之间的“不平衡”局面。其改进策略则需从理念、制度、实践三个方面入手,层层推进:高校和社会应重新审视社会公众参与高校内部质量保障的能力与权责理念;政府和高校需协力推动实现内容层面和联结性层面的高等教育质量保障制度和法律建设;在实践层面上,高等教育质量保障要从激励方式、问责内容、社会参与渠道等方面实现创新。

关键词:高校治理;“双一流”建设;高等教育质量保障;质量监控机制;高校社会问责机制

中图分类号:G640;G649.22

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2019)06-0004-05

收稿日期:2019-07-18

基金项目:天津市教委重大项目“新时代天津市高等教育新使命与创新发展研究”(2018JWZD37)。

作者简介:陈·巴特尔(1964-),男,蒙古族,内蒙古乌拉特中旗人,教育学博士,南开大学周恩来政府管理学院高等教育研究所教授、博士生导师,南开大学民族研究中心主任,内蒙古民族大学特聘教授,主要从事高等教育、比较教育、少数民族文化与教育研究;马智慧,南开大学周恩来政府管理学院硕士研究生;天津,300071。

自2015年国务院颁布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》以来,建设“世界一流大学和一流学科”(以下简称“双一流”建设)便成为我国从高等教育大国向高等教育强国跨越的重要途径之一。高等教育质量的优劣直接影响着“双一流”建设的推进,因此,如何保障高等教育质量成为全社会关注的热点问题。高等教育质量保障体系,除了高校内部教育质量管理之外,还与社会外部监控密切相关。所谓社会外部监控,主要指通过政府、社会组织、公民对高等教育质量的社会问责,旨在使高校满足利益相关者的利益诉求、改进自身工作并提升教育质量。因此,基于社会问责视角研究高等教育质量保障,对推进“双一流”建设具有重要作用。

高校社会问责机制衍生于西方国家高等教育问责三角模型[1],发展至今已形成相当丰富的理论成果。就国内的研究现状而言,许多学者认为高校社会问责是与高校内部质量自我保障相辅相成的高校外部教育质量监控手段。例如,周湘林从社会问责的内涵入手,认为“高校社会问责也就是公民有效参与的高校问责。这一定义既强调了政府作为问责主体的重要性,又突出了公民参与,同时还强调了公民参与的有效性(即具有实质的影响力)。”[2]之后,周光礼、莫甲凤等学者认为高校社会问责是继高校政府问责后新的问责形式,并从激励方式、问责内容、参与者范围、制度化水平以及参与深度等五个维度审查了中国高等教育评估体系的有效性,提出要重构中国高等教育质量评估体系[3](P50-68)。在“双一流”建设背景下,随着高等教育质量评估体系不断完善、社会参与机制逐步构建、高校治理日趋复杂化,高校社会问责机制处于不断变革过程中,高等教育质量保障的需求也随之而变。因此,基于高校社会问责机制变革视角对“双一流”建设背景下的高等教育质量保障进行反思与重构,不仅成为必要,而且具有一定的理论与实践价值。

一、高校社会问责机制与高等教育质量保障的关系

(一)高校社会问责机制的内涵

问责制发轫于西方发达国家在行政领域对政府官员的责任追究,随着政党制度和议会制度的发展而日趋完善。目前,问责制已渗透于政治领域、经济领域、社会领域等,并形成了较为完善的理论,积累了较为丰富的实践经验。

所谓问责(Accountability),即要求某人或某事能够被“说清楚”(Accounted for)或“算清楚”(Counted up)的能力(Ability)或可能性(Possibility),以账簿式的说明方式为特点,以“最低限度曝光”为原则(A principle of minimal exposure)。另外,问责还包括其中所存在的透明度、惩罚、绩效、腐败、外部监督、公共利益、权利以及委托—代理等内容。惩罚性、回应性、强制性是问责的可行性要素,外在性、社会交互性、权威性是问责的外部关系要素[4](P7-9)。

所谓社会问责(Social Accountability),即一种依靠公民参与来加强行政问责的问责途径,它通过普通的市民或公民社会组织,以直接或间接的方式来推进行政问责[4](P7-9)。相比“问责”而言,“社会问责”的问责主体、运行机制、影响等更加具体,其实质是强调通过政府角色与社会角色有机整合的参与式问责来充分发挥社会角色的影响和作用。

高校社会问责机制则为一种制度安排,即由高校内外部利益相关者共同组成的问责主体对高校进行问责,高校要向他们报告、解释、证明和回答有关高等教育资源使用及其效果的情况,以证明自身履行了相關职责,实现了办学绩效,提高了教育质量[3](P50-68)。简言之,高校社会问责机制就是在政府指导和协调下,社会公众或专业机构全面积极参与对高校教育资源使用及其效果情况进行问责的方式与制度安排。

(二)高校社会问责机制与高等教育质量保障的辩证关系

就政策文本内容而言,高校社会问责机制与高等教育质量保障体系“殊途同归”。《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》明确提出,“构建社会参与机制”是“双一流”建设的重大改革任务,而基于“双一流”建设背景所印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》则明确提出要建立第三方评价,完善“立体式”教育质量监测评估体系。因此,建立高校社会问责机制与高等教育质量保障体系均是实现“双一流”建设的重要前提,其相应的变革与升级也是为了适应“双一流”建设的需要。

另外,就战略目标实现的内部逻辑而言,建立高校社会问责机制是实现高等教育质量保障的重要途径。我国提出“双一流”建设战略,旨在实现“更有质量的教育”。因而,“双一流”建设不论从出发点还是在建设过程中,都强调高等教育质量的不断提升。为了保证和提高教育质量,高校应当采用由高校内部教育质量管理与社会外部监控相结合的形式,并遵循“高校内部教育质量管理—高等教育质量评估—社会问责—高等教育质量保障”这样的循环路径。因此,高校社会问责机制是高校实现高等教育质量保障的重要途径,其变革不仅是高等教育质量评估的结果,也是高等教育质量保障升级的需求。

由此可见,在“双一流”建设背景下,高等教育质量保障与高校社会问责机制既相互关联又相互独立。高等教育质量保障为高校社会问责机制提供了变革契机,高校社会问责机制变革则是实现高等教育质量保障升级的重要途径。因此,高校社会问责机制与高等教育质量保障共同构成高校提高教育质量的关键环节。

二、基于高校社会问责机制变革视角的高等教育质量保障审视

(一)高校社会问责机制变革趋向探析

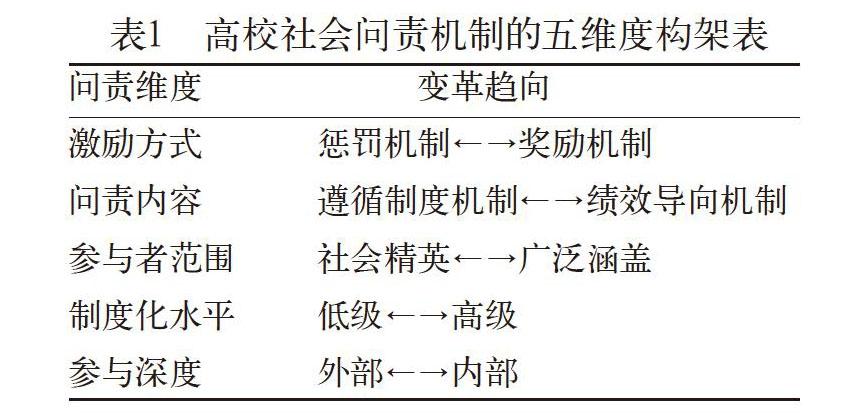

在“双一流”建设背景下,为了寻找多个利益群体和各种问责诉求之间的平衡点,以有效服务国家战略需求、回应社会和市场诉求以及促进教师发展和学术自由,变革成为高校社会问责机制走向成熟的应有之态。世界银行专家组在《公共部门的社会问责:理念探讨及模式分析》一书中系统地设计了社会问责理论的六维度构架,即激励方式、问责内容、参与者范围、制度化水平、参与深度和问责的政府部门[4](P4-9)。该构架也适用于高校社会问责机制的研究。根据我国公立高校占绝对优势的特点以及相关政府部门的权责特性,本文借鉴其中的五维度构架表来探析高校社会问责机制的变革(见表1)。

1. 基于单一维度探析高校社会问责机制变革

在高校社会问责机制的激励方式方面,一般包括惩罚和奖励两种形式。而高校社会问责若想产生良好的激励作用,就要求做到:惩罚不得逾越法规界线,奖励要能有效提高工作绩效。就以往的高校社会问责机制而言,其主要以惩罚机制为主。但随着高校“问责恐惧”带来的负面影响以及社会各界对高校“双一流”建设的质量要求,高校社会问责机制开始注重奖励机制的激励作用。

在高校社会问责机制的问责内容方面,存在着遵循制度机制和绩效导向机制两种方式。基于以往的高校社会问责内容来看,遵循制度机制会因过分强调过程而使得社会问责机制过度官僚僵化,而绩效导向机制会因过分强调结果而使得社会问责机制行政程序弱化。鉴于此,为了使高校社会问责机制能充分发挥作用,其问责内容的变革逐步致力于寻求二者之间的平衡点。

在高校社会问责机制的参与者范围方面,存在有限的社会参与和广泛的社会参与两种状态。以往的社会问责将其参与者范围限定为小部分的“社会精英”,而今的社会问责机制期望扩大社会参与,增加问责的合法性,使得社会公众能有序地协调和组织活动并自由地表达自己的想法。

在高校社会问责机制的制度化水平方面,存在低级和高级两种层次。就目前高校社会问责机制的制度建设情况来看,社会参与的制度化水平尚处于较低层次。在“双一流”建设背景下,依法治校是主流趋势,因而高校社会问责机制的变革逐步体现在社会参与機制的制度化建设和社会公众参与高校事务的合法化层面。

在高校社会问责机制的参与深度方面,存在着外部和内部两种程度。就客观现实而言,政府和高校多以保护国家机密和学校隐私为由抵制信息开放政策,认为社会公众在高校事宜处理中始终展现的是“门外汉”形象。因而,社会公众对高校的社会问责仅仅以外部的磋商和研讨会形式进行,遑论更深层次的社会参与。如今,为了提高高等教育评估与保障体系的有效性,高校社会问责机制的变革将越来越注重社会参与的深度。

2. 基于多重维度分析高校社会问责机制变革

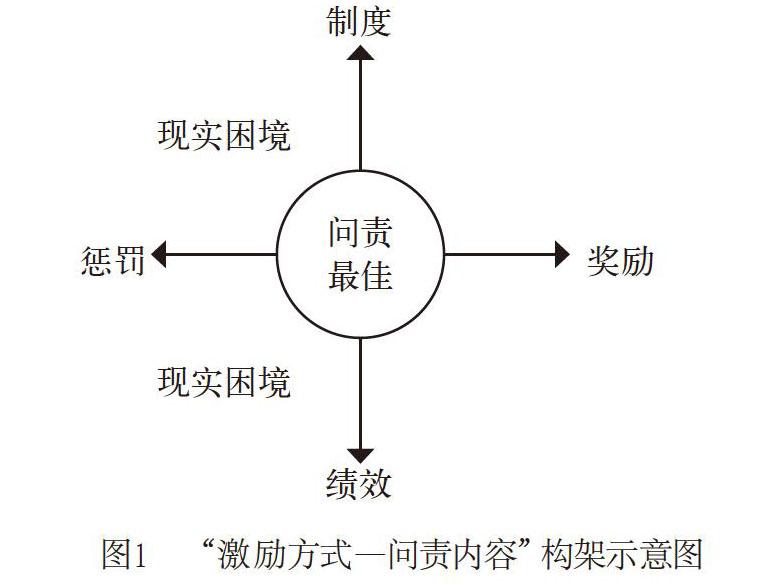

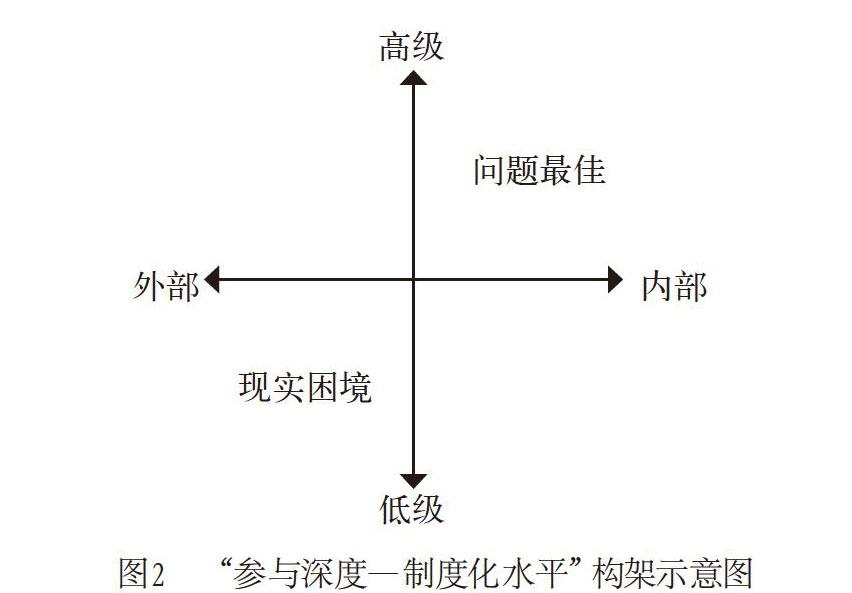

回顾社会问责机制的发展进程,人们发现社会问责常因多重维度的共同影响而使得变革困难重重。我们认为,在多维度的连线中寻求适应的平衡点是探析社会问责趋近于实际变革的最佳模型。因此,本文选取“激励方式—问责内容”和“参与深度—制度化水平”这两组连线来分析高校社会问责机制的变革趋向。

在“激励方式—问责内容”构架(见图1)中,高校社会问责机制的最佳效果体现在中心部位,其外环部分(左侧)则代表高校社会问责机制的现状。良好的高校社会问责机制应该既不会过度倾向于惩罚机制,也不会过度倾向于奖励机制;既不会过度倾向于遵循制度机制,也不会过度倾向于绩效导向机制。而现实情况中,高校社会问责机制往往体现出片面性。因此,高校社会问责机制趋向于在激励方式上实行奖励与惩罚相结合,而在内容上兼顾制度和绩效的变革。

在“参与深度—制度化水平”构架(见图2)中,高校社会问责机制的最佳效果体现在第一象限(参与深且有高水平制度保障),其代表问责的制度化水平较高,参与实践往往是以内部的民主协商与广泛收集大众意见的方式进行;高校社会问责机制的现状则体现在第三象限(参与不深且无高水平制度保障),其代表问责的制度化水平较低,参与实践往往是以外部的磋商和研讨会方式进行。因此,高校社会问责机制趋向于社会参与程度深和制度建设完备的变革。

综上所述,基于“双一流”建设的战略契机,高校社会问责机制须致力于激励方式、问责内容、参与者范围、制度化水平以及参与深度层面的变革,进而促使高等教育质量保障出“新”。

(二)基于高校社会问责机制变革视角的高等教育质量保障机制问题剖析

高等教育质量保障机制涵盖两方面内容,即高等教育质量保障体系构成与高等教育质量保障运行原理。教育部于2016年4月发布的《中国高等教育质量报告》显示,“……质量的‘硬指标高速增长,部分‘985大学硬件达到世界一流水平,形成了具有鲜明特色的‘主体多元、形式多样,‘以外促内、公共治理的质量保障体系”[5]。目前的高等教育质量保障体系包括以学术委员会等“治学”主体参与的内部质量保障体系和以政府部门、公司企业、社会组织等多元“办学”主体参与的外部质量保障体系。高等教育质量保障是通过高等教育内部质量保障体系对高校内部课程专业和学生学业评价进行“把关”、进而由高等教育外部质量保障体系对高校教育资源和“产品”输出进行监控与问责来运行的。然而,在高等教育普及化趋势和网络经济情境下,高等教育质量保障工作势必要愈加重视高校外部利益相关者的诉求和参与。因此,本文将着重从高校社会问责机制存在的主要问题高等教育质量保障机制的视角剖析。

社会问责是高校外部利益相关者参与高等教育质量保障的重要途径。从高校社会问责机制变革的视角来看,当前高等教育质量保障环节仍存在多方面问题,包括因激励方式不佳而出现弄虚作假的怪象,因问责内容极端而出现“指标化”和“程序化”的困境,因参与者范围有限而出现公众利益诉求无法满足的局限,因制度化水平层次低而出现社会问责失效的现象,以及因公众参与程度不深而出现社会问责浮于形式的问题。不完善的高校社会问责机制使得高等教育质量保障环节问题重重,高校的整个教育质量评估与保障体系处于半瘫痪、效能低的状态。

在“双一流”建设背景下,高校社会问责机制的变革促使高等教育质量保障环节出现“新”现状。高校社会问责机制的变革是一个循序渐进的过程,因此,以往高等教育质量保障中存在的问题也不能立刻迎刃而解。相应地,高等教育质量保障中所出现的“新”现状也并非完全的“新”,而是因激励方式转变而使得弄虚作假的怪象减少,但质量保障效果与社会要求仍存在差距;因问责内容开始兼容制度、绩效导向而使得行政程序渐趋灵活,但质量保障依旧面临平衡点的寻找问题;因参与者范围逐渐扩大而使得公众利益诉求得到一些满足,但质量保障面临问责诉求多样化与高校能力有限之间的不平衡问题;因制度化水平有所提高而使得外部质量监管有了政策庇佑,但质量保障也面临法律问责的要求;因公众参与形式变化而使得参与深度有所改观,但高校质量信息依旧披露有限。总之,高等教育质量保障依旧面临高校质量保障有效性与社会利益诉求多样化、高校质量信息披露不对称与社会参与不受重视之间的不平衡问题。

高等教育质量保障环节的“新”现状意味着高等教育质量保障面临着“新”的要求。高校社会问责机制的变革促使高等教育质量保障环节有所改变,但距离“社会理想目标”还有很大的距离。因此,新的战略背景也将为高等教育质量保障提出“新”要求,即高等教育质量保障要从理念、制度与实践等方面实现创新。

三、基于高校社会问责机制变革视角的高等教育质量保障策略探析

(一)高等教育质量保障理念创新

高等教育质量保障理念,不仅指高校对社会公众参与高校内部质量保障的能力的认识,也包含社会公众对高等教育质量保障的问责理念。一方面,就高校而言,应该摒弃“社会公众是门外汉”的认知,大胆披露学校教育质量的相关信息,并有效地激励社会公众由“网络喷子”向“智囊团”转变。另一方面,就社会公众而言,应充分认识参与高等教育质量保障的价值和意义,将其视为自身的一项权利与义务,其有效利益诉求理应得到高校和政府层面的认可和满足。“不信任”是问责的核心要素,过强的政府问责导致整个社会对高等教育服务不信任指数畸高,恶化了一流大学发展的外部环境[6]。因此,基于高校社会问责机制变革的视角,如何提高社会公众参与高等教育质量保障的积极性、合规性和有效性,亟待思考。社会公众应该树立公众参与高等教育质量保障的义务意识,多了解一些相关政策,并探索积极有效的社会参与方式。

(二)高等教育质量保障制度创新

高等教育质量保障制度创新,不仅指高等教育质量保障在时空特质视域下的相关制度和法律建设,而且也指高等教育质量保障的制度建设要考虑制度与法律的联结性。基于高校社会问责机制变革视角,制度化水平低依旧是高校社会问责机制和高等教育质量保障机制共同存在的问题。因此,政府和高校应该将社会问责制度与高等教育质量保障制度“强挂钩”,并结合外部环境对高等教育质量保障提出的要求,对相应的制度和法律建设进行“查漏补缺”。此外,高等教育质量保障要实现制度和法律在时间维度、空间维度的联结性,即高等教育质量保障的相关制度建设和执行应该在时间序列上具有稳定性,而在空间序列上的整体布局应符合社会和高等教育发展规律。

(三)高等教育质量保障实践创新

高等教育质量保障实践创新,主要指激励方式、问责内容、社会参与渠道、质量保障体系建设方面的创新。在激励方式方面,高等教育质量保障应重视奖励带来的“正强化”和惩罚带来的“负强化”效果,参考激励心理效应去合理使用这两种激励方式,并制定客观存在的、“奖励为主、惩罚为辅”的激励制度。在问责内容方面,高校和政府应该诚实地披露高等教育质量评估信息,以此作为问责内容的参考信息,并积极引导社会问责尽可能兼顾制度与绩效。同时,高校有权对公布的社会问责信息进行筛选。在社会参与渠道方面,应实现社会参与方式多樣化与社会参与高等教育质量保障的官方渠道并存的局面。例如,在高校官网设立社会问责专栏,在公众自由表达权得以充分行使的基础上鼓励社会公众作出有效问责。在质量保障体系建设方面,要在保持中国特色的同时,积极借鉴国外先进模式,实现高等教育质量保障体系“有机构负责、有财力支持、有策略推进、有成果体现以及有法律监督”的理想格局。

参考文献

[1] 陈中润.基于高等教育问责理论的“双一流”建设探析[J].黑龙江高教研究,2018(07):5-8.

[2] 周湘林.高校社会问责:研究进展与概念建构[J].大学教育科学,2009(04):54-61.

[3] 周光礼,莫甲凤.从政府问责到社会问责:中国高等教育质量评估体系的反思与重构[J].中国人民大学教育学刊,2014(02).

[4] 世界银行专家组.公共部门的社会问责:理念探讨及模式分析[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[5] 薛彦华.高等教育质量应追求工具理性与价值理性的耦合[J].大学教育科学,2019(02):15-17+122.

[6] 周光礼.“双一流”建设的三重突破:体制、管理与技术[J].大学教育科学,2016(04):4-14+122.

(责任编辑 李震声)

(下转第118页)