基于教育性视角的大学英语教材文本改编分析

2019-01-14贾永堂肖岚

贾永堂 肖岚

摘要: 教育性是教材的基本要求,大学英语教材也不例外。出于教学、政治的考虑,对大学英语教材的选文进行改编是一贯做法,但改编可能带来损害教育性的风险。因此,基于教育性视角对大学英语教材文本改编内容进行分析,对于把握改编的原则方法,提高教材改编的科学性、合理性具有重要指导意义。我们通过运用NVivo11.0质性分析软件,对“全新版”大学英语教材改编前后文本进行内容分析后发现,教材改编的篇数多、改编频次呈正态分布,改编主要采用了四种方式和九种方法。然而,以便利教学为目的对大学英语教材进行改编,却带来了语言去情境化、审美教育弱化和学生价值观建构的自主性受到抑制等教育性问题。基于教育性视角,系统考察大学英语教材改编方式及其利弊得失,对于促进大学英语教材回归真善美的本然状态具有重要参考价值。

关键词:教材改编;大学英语教材;文本改编;教育性分析;教育性评价

中图分类号:G642.0;G423.3

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2019)06-0029-08

收稿日期:2019-05-26

基金项目:江西省高校人文社会科学研究青年项目“大学英语教科书他者文化变迁研究”(JY162002)。

作者简介:贾永堂(1965-),男,湖北十堰人,教育学博士,华中科技大学教育科学研究院教授、博士生导师,主要从事高等教育研究;武汉,430074。肖岚,华中科技大学教育科学研究院博士研究生,江西农业大学外国语学院讲师、硕士生导师;南昌,330045。

教材作为教学目标和教学内容的重要载体,不存在“无教育的教学”[1],这意味着也不存在“无教育的教材”。教材的教育性指教材的教育价值。具有教育性的教材符合“教育律”[2](P8),“以影响人的身心发展为直接目标”[3]。教育性作为“教学内容的内在属性”[4],是教材质量的重要品质规定。

正如“非一切教学都是教育性的”[5](P187),教材也并非都具有教育性,外语教材也不例外。外语教材的教育性要求外语教材从工具性拓展到人文性、从教学性上升至教育性,即从对语言知识和基本技能的关注拓展到对个体成人的重视[6-7]。因教学和政治需要对教材来源文本进行改编几乎是外语教材编写的惯例[8-9],但改编后的大学英语教材依然存在改得不妥、改得不值,导致失去原韵、歪曲原文等影响教材质量的现象[10](P27-28)。质量是教材编写的生命线。从教育性视角考察大学英语教材改编的利弊得失,对提升大学英语教材质量具有十分重要的意义。

一、研究设计

(一)教材的教育性视角

“以人为本”,不断彰显个人发展的教育意义,是教育的旨归[11]。著名教育学家鲁道夫·斯坦納认为,“只有当人的情感、意志与思考三个维度和谐统一发展,人才能成为真正意义上的人。”[12]赫尔巴特的教育性教学思想认为,知识教学是教育的基本手段,但只有对人的意志、道德、心智等加以培养的教学才具有教育性[5](P187)。显然,教材的教育价值应从“知识、情感、价值三个维度”[13](P96)帮助学生“个体成人”[14](P81)。这里的成人是“以人的整全性发展为指向”[14](P81),是培养“具有独立思维能力的能改造社会的全面发展的人”[15]。

赫尔巴特在《普通教育学》“教学的材料”一章中曾断言:“应当毫无例外地阻止任何偏离培养兴趣途径的语言教学”,而“只有那种现在就能引起兴趣,并能为未来作好引起新的兴趣准备的书,才具有被阅读的价值。”[16]因此,他将能“更全面地激发”学习者经验、思辨、审美、同情、社会等“多方面的兴趣”视为教材教育性的内在要求[17]。在赫尔巴特那里,“所谓兴趣乃是统整个体诸种发展质素,并最终把个体引导道德上的完善的力量”[14](P80)。

可见,教材具有教育性是有条件的。具有教育性的教材应以个体成人为宗旨,在知识、情感、价值三个维度上养分均衡,更全面地激发学生多方面的兴趣,以利于学生全方面和谐统一发展。相应地,那些以学生片面性的兴趣为主导,知识、情感、价值三维失衡的教材就不一定具有教育性。

教育性视角对指导外语教材改编有着重要意义。从知识维度来看,改编教材要以学生的认知发展为核心,发展学生的思考力;从情感维度来看,改编教材要以学生的审美意识发展为重点,发展学生的情感力;从价值维度来看,改编教材要以学生的世界观、思想品质形成为宗旨,发展学生的正确价值观。

(二)研究对象及研究问题

为探明大学英语教材文本改编的真实情况,本研究以第五代大学英语教材中为各大高校广泛使用并广受欢迎的2015年《全新版大学英语综合教程(第二版)学生用书》(以下简称“《全新版》”)教材文本为研究对象,其中包括教材文本(课文)40篇及与课文一一对应的来源文本40篇①,共80篇文本。研究问题分为两个方面:大学英语教材文本改编的方式和特点是什么?改编的效果如何?

(三)研究方法及步骤

首先,根据《全新版》教材注释部分找到来源文本40篇,用Word软件中的比较审阅功能对40篇教材文本与40篇来源文本进行比较。其次,用NVivo11.0软件对比较后生成的40篇比较文本进行开放式一级编码。编码的方式是对每处改编分别用节点、子节点、材料来源和参考点进行标注。再次,在一级编码的基础上,参照McDonough 和Shaw教材改编分类方法进行适当的二级编码和三级编码归类[8](P69-76)。最后,通过NVivo11.0分析工具,对不同节点下的教材文本参考点进行统计和文本分析。

二、教材文本改编的方式及特点

(一)《全新版》教材文本改编频次的总体情况

1. 改编篇数多,改编频次呈正态分布

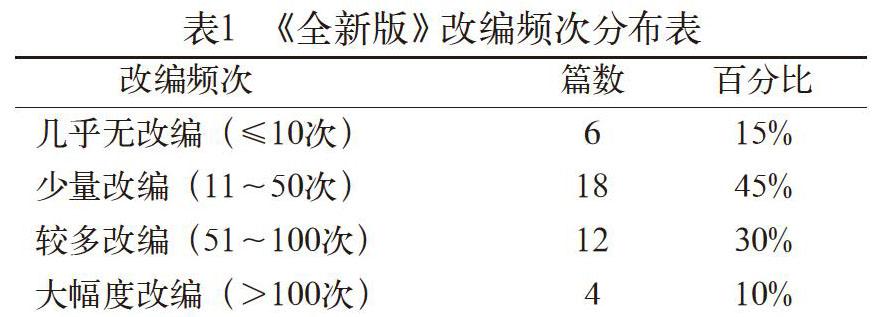

本文通过对教材文本的总体改编频次进行简要分析后发现,教材改编文本可划分为四种类型:“几乎无改编”,指的是文本改编参考点数量或频次不超过10次;“少量改编”,指的是文本改编参考点数量或频次介于11~50次;“较多改编”指的是文本改编参考点数量或频次介于51~100次;“大幅度改编”指的是文本改编参考点数量或频次大于100次(见表1)。

从表1可以看出,《全新版》对34篇(占85%)来源文本进行了不同程度的改编。从改编的四种类型篇数分布情况可以看出,四种类型的改编大致呈正态分布:“几乎无改编”的篇数和“大幅度改编”的篇数都比较少,分别为6篇(占15%)和4篇(占10%),而“少量改编”和“较多改编”篇数占据比例较高(共30篇,占75%)。其中,改编频次最低为1次,最高为219次;改编频次主要集中在30~70次之间;利用观察法估算粗略众数得知总体改编频次为64次,处于较高频次水平。

2.对书籍、杂志/期刊和网站/电台来源的文本改编显著

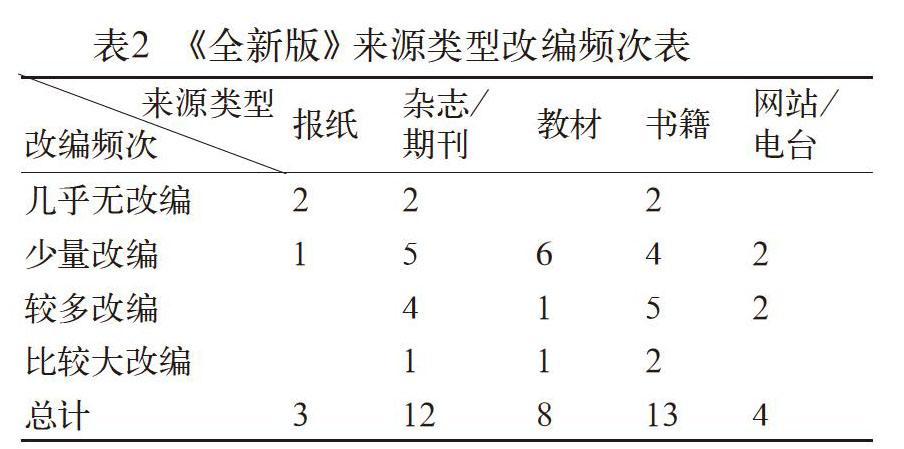

根据教材来源文本的出处判定改编文本的来源类型,本文统计出《全新版》不同来源类型教材文本的改编频次情况表(见表2),用以考察教材编者对不同来源文本的改编偏好。

从表2可以看出,《全新版》的教材文本来源大致可分为报纸、杂志/期刊、教材、书籍和网站/电台五种类型。其中,教材文本最主要的来源类型是书籍(13篇,占32.5%)、杂志/期刊(12篇,占30%)和教材(8篇,占20%)。同时,书籍中常被选择的来源文本包括心灵鸡汤、环保、科技、自传、经典小说和故事等题材的文章,而最受欢迎的杂志来源是读者文摘(Readers Digest)。从改编频次来看, 经过“较多改编”和“比较大改编”的教材文本中,来源于书籍的有7篇(占53.8%),来源于杂志/期刊的有5篇(占41.6%),来源于教材的有2篇(仅占25%)。此外,有2篇(占50%)网站/电台节目经过“较多改编”。可见,《全新版》对书籍、杂志/期刊和网站/电台来源的文本改编尤为显著。改编频次最小的来源类型是报纸,但也存在少量改编。

(二)《全新版》文本改编的方式和方法

1. 采用“替删增改”四种改编方式

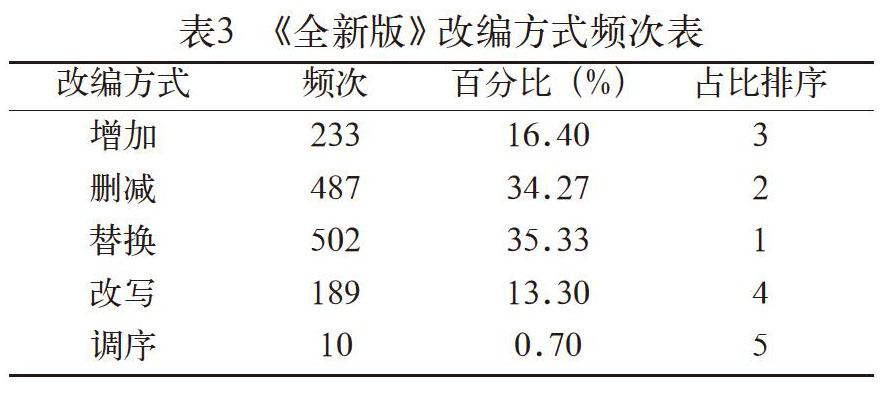

本研究中的改编方式特指大学英语教材编者根据一定目的对《全新版》大学英语教材来源文本进行的各种类型的加工修改。经过编码整理归类后,本研究将教材文本的改编方式分为以下五种:增加、删减、替换、改写和调序(见表3)。

从表3可以看出,《全新版》编者采用最多的改编方式是“替换”(占35.33%),其次是“删减”(占34.27%)。此外,分别有16.40%和13.30%的教材文本经过了“增加”和“改写”,而“调序”所占比率不到1%。这说明,《全新版》教材文本主要采用“替删增改”这四种改编方式对来源文本进行改编。

2. 使用“词语替换、压缩和减少”三种具体改编方法

参照McDonough和Shaw的教材改编分类方法[8](P69-76),对《全新版》四种主要改编方式的具体内容进一步统计、分析、归类后发现,《全新版》“替删增改”四种教材文本改编方式可以根据改编内容细分为九种具体的改编方法(见表4)。它们分别是:词语和句子替换,补充和引申,压缩和减少,词语、句子及篇章改写。从表4中每一种改编方法频次所占的比例可以看出,词语替换(占34.52%)、压缩(占19.42%)和减少(占15.10%)是《全新版》使用频率最高的三种改编方法,这三种改编方法的占比高达近70%。可以说,《全新版》主要使用词语替换、压缩和减少三种具体的改编方法对教材来源文本进行改编。

(三)《全新版》文本改编的特点

1.以“词语替换”“减少”降低语言难度

语言教材改编最常见的理由就是降低原文词汇、语法等的语言难度[9](P66)。通过统计分析,《全新版》主要通过采用“词语替换”和“减少”的改编方法降低教材文本的语言难度。在教材文本改编的过程中,“删减”往往伴随着“增加”,在减少一定数量的语言信息基础上增加一部分语言信息,以保持原文的連贯性,可被称为替换。从表4可以看出,《全新版》中的替换主要体现在词语、句子两个层面,其中词语替换频次高达487次,主要包括近义词替换、词类转换(如形容词与名词间的转换,名词转副词等)和词形转换(如单复数转换、时态转换、比较级最高级转换、大小写转换等)三种形式。其中,近义词替换出现频率最高,被替换的多是不常见的、“超纲”①的且符合纯正语境下的名词、动词、形容词等。如“toddler”替换成“child”,“hog”替换成“pig”,“relent”替换成“give in”,“incremental”替换成“small”,“sod hut”替换成“small hut”等等。从这些例子可以看出,替换后的词语常常是高频词,甚至是简单词,确实大大降低了词语的难度。

此外,在原文的基础上减少和压缩词语、句子、篇章三个层面的语言信息被称为删减。删减有减少和压缩两种形式。其中,“减少”(Subtracting)指的是在数量上(Quantitative)减少一些语言符号,使原文篇幅缩短,但不影响原文的基本语言形式、结构和基本意思。《全新版》中的“减少”具体表现为减少重复性修饰语,减少不易理解的超纲词语,减少时间、地点、人名头衔、引语出处等细节描述词语或句子。例如,《全新版》第二册第七单元文章A“The Glorious Messiness of English”一文描述了英语如何从古英语发展到国际通用语的历史进程。其中减少了原文中安格鲁·萨克逊时期的农耕英语词汇,如下文:

The Anglo-Saxons passed on to us their farming vocabulary, including sheep, shepherd, ox, earth, swine, wood, field and work. They must have also enjoyed themselves because they gave us the words glee, laughter and mirth.

这段文字中的下划线处为改编文本减少的词汇。可见,这一改编减少了列举的词汇数量,降低了教材文本的词汇难度,但并没有改变句子的基本结构和意义。像这类旨在降低词语或句子难度的“减少”在《全新版》中不胜枚举。

2. 以“压缩”缩短篇幅

教材文本改编使教材文本难易适中、长短适合,是“便利教学”对教材选文的基本要求[18]。《全新版》主要通过“压缩”的方法来缩短文章长度以达到便利教学的目的。除“减少”外,删减的另一种形式为本质上(Qualitative)的“压缩”(Abridged),指的是在减少语言符号数量的同时,突破原文语言的形式结构,压缩原文部分内容或情节,使原文篇幅缩短,而且原文内容也发生一定程度的改变。《全新版》中的压缩主要体现在压缩人物细节描写、压缩社会环境背景、压缩对事件的观点和压缩论证等等方面,既保持原文基本大意,又达到了缩短原文篇幅的目的。如《全新版》第四册第四单元文章A“In Search of Davos Man”探讨了全球化对西方老牌发达国家和发展中国家的不同影响。教材大量删减了原文中有关全球化对英法德这样的老牌资本主义国家的利弊的相关观点和论证,被压缩的段落达五段,近六百字,占原文总数的近四分之一。又如第一册第三单元文章A“Public Attitudes Towards Science”是科学家斯蒂芬·霍金的一篇演讲辞,教材压缩了原文中论述公众对核武器认知重要性的段落,共计310个词,占原文总数的近三分之一。可见,《全新版》通过压缩使来源文本的篇幅大幅度减少,以达到教材文本长短适中、便利教学的要求。

3. 以“补充”“减少”达成语言规范化

语言的规范化是语言教学的基本要求,规范的文字语言是学生提升语言文字素养的基础[19]。《全新版》主要采用“补充”与“减少”的改编方法,使语言表达规范化。补充(Extending)是“增加”的一种形式,指的是数量上的增加,即在保持原文的基本语言形式结构基础上,增加词语、句子结构等语言符号数量。《全新版》采用“补充”的改编方法,主要包括补充语法词、补充修饰语、补充衔接词或句子,来保持原文基本语言形式结构、补全语法及语义,使教材文本语言形式更规范,意思更完整。第一册第六单元文章B“The Wallet”一文讲述的是主人公拾到的钱包背后的爱情故事。其中有一段对话的改编就是典型例子:

“Do you know this man?”……She adjusted her glasses. She looked for a moment.“你记得这个人吗?”……她扶了扶眼镜,看了一会儿。

这段对话中下划线处为改编文本的补充部分。可见,通过补充助动词“do”和人称代词“she”,使原文句子的语体更规范、语言形式结构更完整,符合教材文本的基本语言规范要求,有利于规范学习者的语言交际习惯。

相应地,《全新版》也会通过“减少”原文中一些不规范的语法词或句子以达到教材文本的语言规范化要求,包括减少不必要的冠词the、a,关系代词that等,以及减少口语化的短语或句子。如将句子“I realized what to me now seems obvious.”中删减口语化介词短语“to me”,使教材语体书面化。

4. 以“导语引申”构建支架系统

教材的支架系统是教材研制者为读者设计、帮助读者理解并方便使用教材的手段与工具[20]。引申(Expanding)是另一种形式的“增加”(即为本质上的延伸及拓展),指在增加词语、句子结构等语言符号数量的基础上,突破原文的基本语言形式结构,对原文的基本语言内容进一步拓展。“导语引申”不仅是《全新版》出现频率最高的“引申”,更是《全新版》编者专为读者设计的支架系统。《全新版》中仅有两篇导语为原文导语或原文导语改写,绝大部分为编者自编。自编导语是编者基于对单元主题和教材文本内容的理解,在每一篇教材文本正文部分最上方插入的一段约三句话长短的文章内容概述。如上文提过的科学家斯蒂芬·霍金的演讲辞“Public Attitudes Towards Science”是主题为“Understanding Science”第三单元中的一文。编者通过以下自编导语:“Professor Hawking thinks it important to keep everybody in touch with what science is about. In this article he explains why.”將文章主要内容“让每个人关注科学是什么”和单元主题“理解科学”很好地衔接在一起。可见,导语支架系统的设计相当于助读系统,既可以帮助学习者提前了解文章的基本内容,也能加深学习者对本单元主题的理解。

5. 以“改写”顺应主流意识形态

意识形态作为一种观念或思想体系,包括任何一个社会阶层或团体的信仰或世界观[21]。教材作为意识形态教育最基本的文化载体,是体现主流意识形态要求的合法性知识文本[22]。2017版《大学英语教学指南》明确要求将社会主义核心价值观有机融入大学英语教学内容。因此,教材编者改编那些不符合国家主流意识形态或价值观的内容是很正常的现象。《全新版》中的改写主要体现在词语、句子和篇章三个层面,其中内容简化(Content Simplification)[23]就是最突出的一类对意识形态层面的改写,即简化原文语境下诸如宗教、同性恋、核武器、枪支等与主流意识形态不相符的内容。如第三册第八单元文章B“Second Thoughts on Cloning”基于中国社会主流价值观对同性恋问题的遵循,简化了原文中涉及的相关内容,其中省略了原文中与克隆技术一样产生社会争议的“gay marriage and gay adoption”(同性恋婚姻和同性恋收养的社会问题)的相关内容,压缩了有关同性恋群体对美国社会禁止克隆人做法的态度和看法等等。可见,大学英语教材文本改编不仅要符合语言方面的教学要求,更要反映主流意识形态的教育要求。

三、教材文本改编的教育性分析

从教育性视角分析上述文本改编的方式和特点,《全新版》文本改编确有其方便知识教学和引导主流价值观形成两方面值得肯定的地方。首先,从知识维度来看,降低语言难度和压缩篇幅有助于教师对文本知识的把握。降低语言难度是文章符合语言学家划定的课文生词率不得超过2.5%的难度标准的合理化手段[10](P29);压缩篇幅是教师在有限的教学时间内完成知识教学内容、保证知识教学进度的必要方式。同时,教材设计的导语“支架系统”可充分体现教材“易学性”的特点[24](P25-26),有利于学生理解与接受文本知识内容和主题思想,促进学生语言认知的发展。其次,从价值维度来看,《全新版》中主流意识形态的顺应恰好符合教材教学“合宜性”的要求[24](P26),满足一定时代对大学英语改编文本提出的国家和社会意识形态需求,有利于发挥教材对学生主流价值观的引导作用。可见,《全新版》中大部分改编仍以教材的知识教学为主导,以学生的语言认知发展为核心,重视教材的教学性要求。

然而,教学性始终是教育性的外在展现,是外语教育的手段;教学性的最终归宿是教育性,育人才是外语教育的最高目标[7](P14-15)。基于教材的教育性视角,笔者从知识、情感、价值三个维度反思文本改编可能带来的教育性问题并提出相关建议。

(一)降低难度、压缩篇幅可能导致语言的“去情境化”

教材作为学生的认知对象,作为人类认识成果的结晶,其知识本身具有一定的客观性、确定性和外在性[25]。《全新版》采用减少、压缩、替换等系列改编方法来降低难度和压缩篇幅,但减少修饰词、减少细节描写、压缩事件背景、大幅压缩原文内容和情节、替换纯正地道的原文词句等改编行为有可能造成大量“去情境化”(De-contextualized)的非真实语言范例和非真实的语言“经验材料”,不利于学生英语语言知识的习得和发展[26]。如第二册第二单元文章B“The Richest Man in America, Down Home”,原文描写主人公去美国首富沃尔玛家之前,想象他家是“A‘Dynastystyle mansion”(像皇宫一样的豪宅),但之后真正看到的是“a rustic ranch-style house”(乡村牧场式的房子),“The furniture appeared early Holiday Inn, even a little scuffed (worn).”(家具看上去像早期的假日酒店,甚至有点磨损)。例句中下划线的部分全部被删除,其中scuffed替换为worn。可见,让学习者有真实画面感、情境感、带入感的修饰性词語均被删除或替换。原文作者想要通过房屋的对比描写来反衬房屋主人沃尔玛性格的意图也在改编中悄然弱化。改编后的语言在减少和替换中失去了原有的语境和情境,实际表现的意义与原文的本意有所差异,进而在一定程度上影响学习者对语言材料真实意图的把握以及对地道语言的欣赏和理解。显然,降低难度和压缩篇幅并不代表简单学习。因此,把握大学英语教材改编“难度适中”和“长度适合”中的“适”,应以不损害语言知识材料的真实性为宗旨,尊重语言知识的客观性、确定性和外在性,以便于大学生语言知识习得和理解水平的提升。

(二)文本的规范化处理可能弱化审美教育的功能

《全新版》主编李荫华认为,“文情并茂的范文才是耐看、耐读的好文章,才能激发起学生的兴趣,从中吸取丰富的语言营养”[27]。同时,“一个受过理想教育的人,是个知道何所爱、何所恶的人”[28]。丰盛的文辞和丰富的情感不仅能激发学生的审美兴趣,还能培养学生对语言美的感受力、欣赏力、鉴别力。《全新版》编者为保全语言的基本规范,不仅会补充“规范”语句,也会减少一些“不规范”语句,让语言看起来整齐划一。但这样的语言处理过程有可能会带来文体修辞多样化、文本情感丰富性被舍弃的风险。以上文口语化词语被删增的句子为例,“Do”“She”的补充和“to me”的减少,在实现语言形式书面化的同时,也削弱了文体的多样化呈现。同时,原文口语对话情景下老太太的激动心情以及原文主人公自身对事件有所触动的心理活动等隐性情感意义,在规范的句式下被悄然弱化。语言规范化的目的从来不是消除语言使用的多样性[29],“规范化只是把语言里没有用处的东西淘汰掉,一切有差别的语言形式,不论是在词汇方面还是在语法方面,不论是在基本意义方面还是在修辞色彩方面,都必须保存下来。语言规范化和文体多样化是不矛盾的,和个人风格也是不矛盾的……”[30]。因此,教材文本改编应平衡语言形式的规范化和语言内容的文辞多样性、情感丰富性表达,以激发学生审美的兴趣,发展学生的情感力。

(三)过度强调顺应主流意识形态可能抑制学生价值观的主体建构

教育本质上是人的主体性活动,应该发挥出人的主体价值[31](P44-46)。但由于“视域”的差别,若国家权力通过专门机构对教材主流意识形态进行支配,编者在选编教材文本内容时,往往会忽视学生主体的选择与判断权,造成“学生类空无内容”的产生[32]。《全新版》文本改编过程中简化了与主流意识形态和价值观导向不符的系列内容,这一改变可能存在影响学生价值观主体建构的风险,如第一册第八单元文章A“Fable of the Lazy Teenager”一文压缩了一段原文作者在梦境中看到2020年的美国青年因不重视教育而遭遇到的不幸:“Asians dominate American life. The rest are either drones for foreign investors who consider Americans inherently stupid and lazy, fit only for manual labor or criminals who supply drugs to the numbed workers.”可见,教材编者压缩了原文“亚洲人主宰美国人生活,并认为美国人懒惰低智只配做苦力或罪犯”的负面描写以树立学生积极的世界观及价值观,这在某种程度上是对美国人的刻意美化,舍弃了原文可能引发的系列思考,如美国青年一代的教育问题可能对社会产生的影响、美国人眼中的亚洲人、美国人与亚洲人之间的差异等等,从而在一定程度上固化了学生对美国的印象,剥夺了他们批判性思考原文深意和主动建构自我价值观的权利。以学生个体发展为中心的教材的一个重要特点就是为学生的学习探索留有空间[2](P3)。因此,教材编者在顺应主流意识形态需求的同时,应适当保留大学生自主思考和体会异国社会文化以及自主建构世界观、人生观、价值观的空间,为激发“思辨”的兴趣、培养大学生批判性思维和跨文化意识创造机会。

四、启示

基于教育性视角对《全新版》教材文本改编的批判性分析对于语言教材的改编、使用和评价都有一定的启示作用。

首先,教材改编文本的理想状态应是“见真、见善、见美”。改编是教材文本适应特定教育背景的必然要求,但从上述教育性分析结论可以看出,文本改编在一定程度上对知识的真实性、情感教育功能的发挥以及学生主体价值观建构方面有所削弱。因此,教材编者在未来对原文改编的处理过程中,除了考虑语言知识教学的技术层面外,也应从符合教育律,均衡知识、情感、价值三个维度上的教育功能考虑,以真实的语料、丰盛的情感和文辞、开放的主体探索空间使教材改编文本最大限度地见真、见善、见美。

其次,教材改编文本的使用需实现教材教育性的转化。除改编教材本身应体现教育性外,改编教材在教学的使用过程中以及在教材与师生的互动过程中更应体现以人为本的教育旨归。个体成人是教育性教材的最高目标,但目标如果不能具体化、可操作性地落实到学科教学或教育活动中来,其价值也是有限的。这就要求教师批判地看待教材的改编,能动地转化改编教材中正向的教育性内容,最大限度地发挥教材对激发学生多方面兴趣和知识、情感、价值方面的教育性功能。

再次,教材改编文本的评价亟待教育性评价视角。在教学评价范式深度转换的大背景下,“高校教学评价必然体现教育价值”[33]。作为教学内容的重要载体,教材的教育性要求教材以学生个体整全式发展为宗旨,那么,教材的教育性评价也必须以学生的个体成长为衡量标准。改编教材也不例外。本研究基于改编教材的教育性评价视角,涉及到教材改编了什么知识、如何改编这些知识以及将学生的个体成长置于何种地位等方面,有利于将育人的旨归渗透在外语教材改编的评价标准中,以最大限度地考察和保障教材的育人功能。

可见,外语教材的改编要追求对知识的真、对情感的美和对价值的善。正如高德胜所言,今后的教材改革应特别探索价值与情感教育的规律,人文艺术类教材应回到以知识为载体,以情感、价值为主导的轨道上来[13](P100-101)。外语教材决不应满足于传递语言文化的抽象知识,而应发展人的核心素养,关注人性的丰富,帮助学习者通过外语学习接受并欣赏语言的美和文化的价值,树立“一种积极乐观的人生态度和人性表征”[34],成为真正意义上的“生命人、自由人和个性人”[31](P41)。

参考文献

[1] [德]赫尔巴特.赫尔巴特文集(哲学卷一)[M].李其龙,郭官义,等译.杭州:浙江教育出版社,2002:29.

[2] 高德胜.以学习活动为核心构建小学《道德與法治》教材[J].中国教育学刊,2018(01):1-8.

[3] 叶澜.教育概论[M].北京:人民教育出版社,1991:8.

[4] 赵富才.素质教育与教学的教育性[J].山东教育科研,1999(02):34-35.

[5] [德]赫尔巴特.赫尔巴特文集(教育学卷一)[M].李其龙,郭官义,等译.杭州:浙江教育出版社,2002.

[6] 刘炜.关于学校外语学科课程教学的教育性思考[J].课程·教材·教法,2009(06):58-62.

[7] 王文斌.外语教学与外语教育、工具性与人文性之我见[J].中国外语,2018(03):12-16.

[8] McDonough, J. and C. Shaw. Materials and Methods in ELT[M].third Edition.Oxford: Blackwell Publishing Ltd.2013:69-76.

[9] Anwei Feng, Michael Byram. Authenticity in College English Textbooks-An Intercultural Perspective[J].Relic Journal,2002(33):58-84.

[10] 蔡基刚.浅谈21世纪大学英语教材编写中有关选材的几个问题[J].外语界,1997(01):26-29.

[11] 张良.从学科价值走入育人价值——改革开放40年基础教育改革知识价值论的演进与融生[J].课程·教材·教法,2018(12):54-59.

[12] 金永得.走向整体之路——简论斯坦纳与沃尔多夫教育思想[J].全球教育展望,2005(04):60-64+69.

[13] 高德胜.文化母乳:基础教育教材的功能定位[J].全球教育展望,2019(04):92-104.

[14] 刘铁芳.重申教学的教育性:走向生命论的教学哲学[J].吉首大学学报(社会科学版),2019(03):78-82.

[15] 冯君莲,刘安琪,万银花.青年学生“成人”:民族复兴的根本使命[J].大学教育科学,2018(06):19.

[16] [德]赫尔巴特.普通教育学[M].李其龙,译.北京:人民教育出版社,2015:66-67.

[17] [德]赫尔巴特.普通教育学(教育学讲授纲要)[M].李其龙,译.杭州:浙江教育出版社,2002:255-258.

[18] 陈先云.小学语文教科书选文标准研究[M].北京:人民教育出版社,2018:184-194.

[19] 周正逵.应重视并正确对待教材的语言文字规范化[J].语文建设,1993(07):30-31.

[20] [比]弗朗索瓦-玛丽·热拉尔.为了学习的教科书[M].汪凌,等译.上海:华东师范大学出版社,2009:233.

[21] 石鸥,赵长林.科学教科书的意识形态[J].教育研究,2004(06):72-76.

[22] 赵长林,孙海生.教科书再生产主流意识形态吗?[J].课程·教材·教法,2019(01):34-39.

[23] John Honeyfield. Simplification[J].Teachers of English to Speakers of Other Languages,Inc. (TESOL),1974(04): 431-440.

[24] 李新.教学性作为教科书的根本属性及实践路径[J].课程·教材·教法,2016(08):25-29.

[25] 郭华.带领学生进入历史:“两次倒转”教学机制的理论意义[J].北京大学教育评论,2016(02):8-26.

[26] Brian Tomlinson. English Language Learning Materials[M]. London: Continuum International Publishing Group,2008:7.

[27] 李荫华.继承、借鉴与创新——关于《大学英语》系列教材(全新版)的编写[J].外语界,2001(05):2-8.

[28] 林语堂.理想的教育,是培养对知识的鉴赏力[A][EB/OL].http://www.sohu.com/a/323697413_162451,2019-06-28.

[29] 黄佑源.语言规范标准漫议[J].语言文字应用,1996(02):37-41.

[30] 罗常培,吕叔湘.现代汉语规范问题[A].现代汉语规范问题学术会议秘书处.现代汉语规范问题学术会议文件汇编[C].北京:科学出版社,1956:14.

[31] 胡弼成,周珍.教育的元价值探析[J].高教探索,2017(06):41-46.

[32] 李祖祥.论教科书空无内容的内涵与类型[J].湖南第一师范学院学报,2006(04):15-17.

[33] 余会春.教学评价的范式转换及高校教学评估的走向[J].大学教育科学,2009(01):65-67.

[34] 夏永庚,彭波,贺晓珍.核心素养理念“落地”之困及其支撑[J].大学教育科学,2019(02):35.