轨道站点地区土地与空间使用分布研究

——以上海中心城区为例

2019-01-14张灵珠ZHANGLingzhu宇ZHUANGYu刘新瑜LIUXinyu

■ 张灵珠ZHANG Lingzhu 庄 宇ZHUANG Yu 刘新瑜LIU Xinyu

0 引言

土地使用、交通设施及可达性之间存在复杂的相互作用关系,这种动态关系常用“土地使用与交通的反馈循环机制”来解释[1]:由于不同土地使用性质对可达性的需求不同,交通系统会通过改变网络布局或交通设施以适应功能布局及开发强度;交通设施的变化带来可达性模式的改变,从而改变活动分布与土地价值,进而影响投资者对土地使用的进一步决策,这个循环过程不断进行直到三者达到平衡或有外部因素干预为止。通常来说,新的交通设施能立即带来可达性的变化,但可达性对土地使用的影响却有较长时间的滞后效应。

更进一步,轨道交通作为一种快速、大运量的交通方式,其高可达性效能对沿线土地价值、开发强度、开发进程等方面均有不同程度的影响。罗伯特·塞维罗(Robert Cervero)的一系列研究表明,轨道交通网络对周边商业价值、写字楼租金以及住宅价格都有显著的积极影响[2][3]。在国内,牛涛[4]、郑贤等[5],分别以上海轨道交通8号线、深圳地铁1号线为例,测算了轨道交通对住宅地价的有效影响半径。庄焰等[6]对香港多个商业服务发达的MTR站点的研究,验证了轨道交通对站点周边商业地价的提升效果。综上,轨道交通能够有效提高站点周边的可达性,引起站点地区地价上升,从而促进高强度的开发以平衡高昂地价引发的成本,土地开发的强度因而呈现以站点为圆心,自内向外逐渐衰减的特点。潘海啸等[7]调研了上海轨道交通1、2、3号线的48个站点地区,提出由于对站屋附近土地使用性质和开发强度的控制,从紧邻站点到外圈土地的开发并未显著形成梯度效应,有悖于城市土地经济学基本原理。张志恒等分析了南京市地铁2号线站点周边土地开发强度,研究得到各轨道站点存在土地开发强度不够等问题[8]。但上述对上海轨道交通的调查时间为2003年,而对南京地铁的研究采用2014年数据,距建成通车仅4年,轨道沿线的土地使用尚需要时间进行调整。

上海自1995 年建成第一条地铁线路后至2005年十年间,站点数量从13座增长到73座;“十一五”“十二五”时期(2006~2015),上海加速推进轨道交通建设,站点数量跃至303座,线路数从3条增至14条;截至2017 年底,已开通运营15条线、387座车站,线路总长633km,居世界第一[9]。可以预见,未来轨道交通运营规模还将持续增长,对上海总体出行的影响也会更大。在此背景下,本研究的目的在于,检验轨道交通站点地区作为可达性优越地区,其土地与空间使用及开发强度特征是否符合相关假设;城市道路网络可达性、站点位置与土地使用之间的关系如何;不同地区(内环、中环、外环)站点周边土地使用分布特征有何不同。更进一步,对上海核心城区(内环线以内)十个站点地区的空间使用分布与开发强度特征进行深入分析,在此基础上对站点地区的空间使用提出优化建议。

1 概念界定与样本选择

1.1 “土地使用”与“空间使用”

文中整体层面的分析沿用城乡规划中“土地使用”(Land Use)的概念,对上海中心城区(外环线以内)全部226个站点进行了考察,见图1(1),重点分析对交通可达性较为敏感的商业、办公,以及在城市中占比最大、分布最广的居住等核心功能的分布规律。

城市设计强调空间使用的复合性和整体性,对站点地区的功能分布要求从立体化的角度理解土地使用,因此采用了“空间使用”(Space Use)的概念,包含了三维的功能布局、建筑开发容量、开发强度等内容,其中开发强度是指轨道站点地区范围内的平均毛容积率。对空间使用的调查选取了上海核心城区发展较为成熟的十个中心型站点,见图1(2)、(3)。

1.2 道路与轨道交通可达性

土地使用与交通的关系依赖于可达性存在,本文对可达性的定义强调交通系统中到达某一地点克服空间阻隔的难易程度[10]。整体层面,采用基于ArcGIS平台的空间设计网络分析(sDNA)[11],分别选用适合步行出行(500m)、中短距离出行(2 000m)与机动车出行(5 000m)的分析半径计算道路可达性。

图1 上海轨道交通图(截止至2017年12月)

具体到站点地区,人们使用轨道交通的方便程度主要取决于与站点的距离:现有研究表明,轨道交通站点0~100m范围内空间开发强度最大,且站点对周边商业和住宅开发强度的一次与二次影响半径分别约为300m与500m[4]。因此,以轨道站出入口为中心,将站点地区划分为内圈0~100m、中圈100~300m、外圈300~500m进行研究。考虑到整体层面的研究规模较大,且外围地区轨道交通对周边的影响距离比核心城区更远,因此,整体层面站点地区从实用的角度出发,采用以站点为中心的划分方式,并增加500~1 000m圈层的研究。

2 轨道交通与土地使用分布的关系

2.1 道路网络、轨道站点位置与土地使用

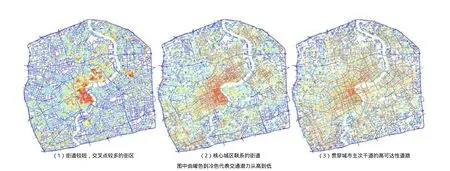

道路网络可达性分析结果显示,当分析半径为500m时,可达性较高的道路大多分布在街道较短、交叉点较多的街区,主要集中在黄浦江以西的核心城区,见图2(1);随着分析半径增加到2 000m,可达性高的道路仍主要分布在核心城区,但开始成为各街区的联系,见图2(2);当分析半径为5 000m时,高可达性的道路主要为贯穿各区的城市主干道与次干道,见图2(3)。三种分析半径结果体现不同出行距离时道路的流量潜力分布:短距离出行往往选择密集的街区,以步行为主;中距离出行一般需穿过几个街区,以自行车、电动车等为主;远距离出行主要考虑机动车的通行,城市快速路表现出高潜力。

从上海现有土地使用来看,一方面,依据上海市城市总体规划(2016~2040),城市发展重心已由浦西往浦东转移,城市新中心开始建设,力图追求一种功能与密度合理分配的“网络化、多中心、组团式、集约型”的总体空间结构;但另一方面,核心城区的开发强度远超过外围区域,道路基础设施、轨道交通建设、土地开发强度等的分布不均,已经成为上海城市空间多中心化发展的主要问题之一(图3)。

将道路按可达性由高到低等分为10类,统计各类用地及轨道站点所处道路的可达性分布。如图4所示,商业用地趋向于分布在流量潜力高的道路上,充分利用了道路的可达性优势。居住用地的分布有所不同,在可达性前90%的道路上,随着可达性降低减少缓慢,但在可达性最低的10%道路上分布骤减,总体变化趋势平缓,且不同分析半径的结果并没有明显区别,印证了居住用地对可达性的敏感度较低。

站点位置与道路可达性之间的关系随着分析半径的变化不尽相同。当分析半径为5 000m时,有29%的轨道站点位于可达性最高的10%道路上,74%位于可达性前30%的道路上;而当分析半径为500m时,仅有7%的站点位于可达性前10%的道路上。轨道站点分布与机动车可达性高的道路关系密切,而与步行可达性高的道路疏远,主要原因是由于城市道路下方的空间权属关系明确,为了减少拆迁与工程量、不牵涉周边用地,轨道线路规划与站屋布置往往选择位于机动车可达性高的城市主路下方,这从大量轨道站采用道路名称命名也可见一斑;技术上对于轨道最小转弯半径的要求亦强化了这一现象。

图2 上海道路网络可达性(截止至2015年初)

商业与办公功能要求在城市中具有较高的影响力及较大的辐射范围,因此更依赖于机动车的高可达性,而轨道站点依附于道路高可达性的分布模式与商业办公功能分布之间形成了乘法效应,使得其他类型功能在城市中处于劣势区位。

2.2 距站点距离与土地使用分布

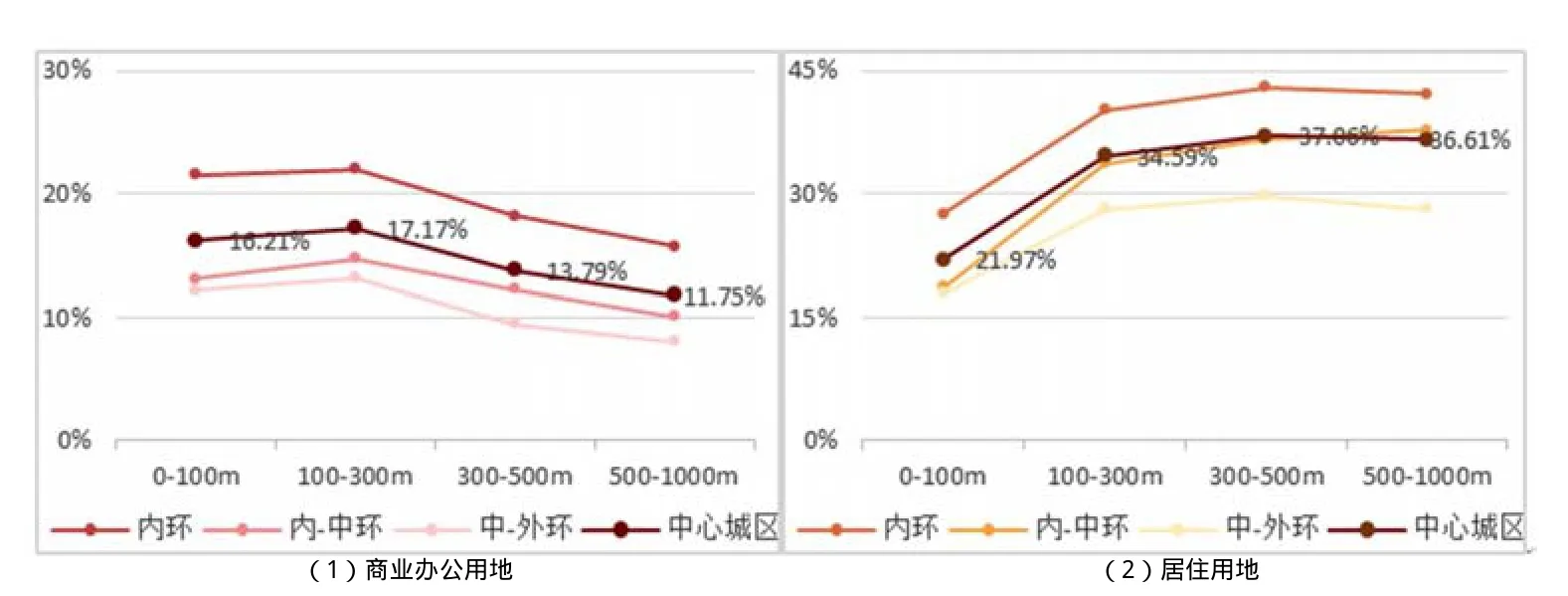

从各个圈层的用地比例变化来看(图5),一方面,商业办公用地表现出围绕站点邻近地区开发的特征,在0~100m与100~300m圈层分布比例明显高于300~500m与500~1 000m圈层,从里到外平均值分别为16%、17%、14%和12%;而居住用地在四个圈层的平均值分别为22%、35%、37%和37%,表现出主要在外圈分布的特征。另一方面,商办和居住用地在内环站点地区所占比例总和(约60%)在各圈层都高于外围站点地区(中-外环地区,约40%),意味着价值较高的用地类型(商办、办公与居住)占据了较好区位地段,符合城市土地经济的理论,同时也意味着外围地区更缺乏服务和办公就业岗位,使得轨道交通站点客运量分布呈现明显的潮汐性特征。

3 站点地区功能分布及开发强度特征

图3 上海中心城区土地使用[12]

图4 道路交通可达性与土地使用、轨道站点分布的关系

在站点地区,对10个站点周围500m半径范围内的空间使用分布与开发强度特征进行了实地考察。图6显示,轨道站点地区商业办公空间在内圈层分布比重最大,其中陆家嘴站内圈层为纯商业商务功能,商城路-东昌路站,新天地-黄陂南路站和四川北路站的商业办公空间容量占比亦超过80%,为商业商务主导型站点。随着与轨道站点距离的增加,商业办公空间容量所占比例迅速下降,内外圈层商业比例相差最为悬殊的是中山公园站,为6.5∶1。站点地区居住空间的分布呈现出与商业、办公完全不同的分布状况,具体表现为:除陆家嘴和南京东路外,其他8个样本均表现出显著的圈层递增分布趋势,即,随着与轨道站点距离的增加,居住空间所占比例有所增加,其中,中山公园站与徐家汇站外圈层的居住比重接近80%,是典型的居住主导型站点。在外圈层,10站的居住容量比重平均值达到了45.9%,而内圈层的居住比例仅为13.1%,居住取代商业、办公,成为外圈层的主导功能。与威廉·阿朗索(Alonso)的土地竞租理论相符[13],由于各类土地利用功能对区位与可达性的要求不同,商业和办公等地租承受能力较高的用地向站点中心聚集,而居住等对可达性敏感程度较低的功能则退居其次。

轨道沿线“珠链式”的土地利用模式是实现土地开发与地铁运营良性互动的理想模式,即要求站点周边用地高强度综合开发,外围用地低密度开发[14]。图7为10个样本站点地区的土地开发强度分布,可以发现,仅静安寺站点地区呈现出开发强度的圈层梯度递减,中山公园站、南京东路站、新天地-黄陂南路站、四川北路站和打浦桥站等5个站点地区在100~300m圈层与300~500m圈层的开发强度差异不大,而陆家嘴站点地区表现出外圈开发强度大于内圈的反常现象。可见目前上海轨道站点地区整体开发强度尚未形成明显的由中心向外递减的梯度规律。

图5 轨道交通站点地区土地使用空间梯度分布图

图6 圈层空间总容量比重

4 讨论与启示

从上海中心城区现有交通可达与土地使用的总体关系来看,商业办公用地更多位于机动车与步行可达性均高的道路上,轨道交通站点趋向于分布在机动车可达性最高的道路上,但在步行可达性高的道路上站点数量很少,意味着现有轨道站点的分布并不利于步行换乘,这与北美的TOD模式有较大差别。居住功能对道路可达性的敏感度较低,并由于其承租能力低于商业与办公而呈现出被经营性功能排挤的空间布局。由于道路与轨道基础设施的分布不均,城市空间布局过度聚集在城市的核心地区,使高峰时段与非高峰时段人流量产生巨大差异。基于上述分析结果,从TOD的角度出发,需要进一步合理配置轨道站区居住人口与就业人数比例,以促进轨道交通的错峰出行;并加强轨道交通与居住区的步行联系,以使更多位于轨道站外圈层的居民便利地到达轨道站点,增加中心型站点在非高峰时段的利用率。

图7 轨道站点地区各圈层空间开发强度分布(毛容积率)

10个样本站点地区的空间使用分析显示,站点周边土地开发强度并未形成明显的由中心向外递减的梯度模型。相比较东京、香港等发展更为成熟的城市,同一级别的轨道站点地区,以商业为主的地块容积率最高可达10~15,住宅为主的地块容积率可达8~10[14],可见上海轨道站点地区的空间价值未得到充分利用。尽管2011年6月发布的《上海市控制性详细规划技术准则》对站点地区容积率控制规则进行了修订,提出“50%以上用地面积在轨道交通站点300m服务范围内或与3条及以上城市道路相邻的地块,其容积率允许适当上浮”,但依然没有明确的梯度导向规定来进行开发强度的管理控制。2016年的《上海市控制性详细规划技术准则》,将主城区的开发强度依据轨道交通的线网密度分为五个等级,在各级强度区内,当某一街坊50%以上的用地位于轨道站点300m服务范围内,该街区采用此级强度区的特定强度。在主城区,V级强度区商业商务用地的特定强度容积率指标可大于5。可以预见,从现阶段到未来若干年,轨道交通站点地区内圈层的开发强度将会有较大幅度提高,轨道交通可达性与土地强度之间内在的作用将会得到更好体现。

5 结语

城市空间的经济价值主要受到区位的影响,基于前述结论,城市规划与设计师应根据不同功能对可达性敏感度的不同,顺应不同功能自身的特征,对轨道站点地区的功能空间分布进行合理配置,以使综合效益达到最高。而上海轨道站点周边高强度综合开发还有较大的开发潜力,在未来的开发与建设中,可以进一步提升区域开发强度,使得站点地区空间分布经济效益更高,同时更符合TOD的发展导向。