福建省县域经济水平与交通优势度耦合协调研究

2019-01-12王武林余翠婵曾献君

王武林 余翠婵 曾献君

(1. 福州大学环境与资源学院, 福建福州 350108; 2. 福州大学区域与城乡规划研究中心, 福建福州 350108; 3. 福建工程学院建筑与城乡规划学院, 福建福州 350118)

引言

经济发展水平与交通之间的关系是地理学、经济学等领域长期关注的热点,古典经济学家和新古典经济学家曾分别从不同角度论述了交通运输与经济发展之间的关系,例如,Rostow极力鼓吹交通运输的作用,以美国、法国、德国、加拿大和俄罗斯等国家为例,其铁路引入是经济起飞的强有力标志。[1]Wilsion研究指出交通投资对经济发展的影响有积极、消极和中性等三种情况。[2]交通在经济发展中扮演着关键角色。[3][4]交通与经济之间的关系同样也受到国内学者的高度关注。[5]交通运输对区域经济发展具有重要的引导、支撑和保障作用,是反映区域经济水平的重要指标。[6]将可达性或交通优势度作为反映交通状况的重要指标,探讨其与经济之间的关系成为常用的研究手段或研究视角。[7][8][9][10][11]与交通耦合协调的相关研究涉及到旅游经济[12]、城镇化[13][14][15]、农村发展[16]乃至社会公正[17]等方面。

纵观现有相关研究,对区域经济与交通优势度的相关研究存在以下问题:对区域经济水平的评价指标权重多依赖于主观赋值;可达性指标不足以反映区域交通优劣程度,且已有可达性指标多侧重于区域内部的比较评价,忽略与外围邻近城市的可达性影响;对区域经济与交通关系的研究多集中在主要交通线路与区域经济的关系或可达性与区域经济的相关性方面,较少涉及经济与交通的耦合协调发展变化。有鉴于此,本研究着眼于2000年和2016年福建省县域经济和交通的发展水平,基于集成的县域经济水平指标和集成的交通优势度指标的测度与评价,进而探讨二者的耦合度和协调度及其变化,以期充实经济与交通关系议题的研究内容,为相关研究提供借鉴参考。

一、研究方法与数据来源

(一)县域经济水平评价指标及方法

按照代表性、概括性、可比性和数据可得性的原则,参考相关研究筛选指标体系[18][19][20],考虑从经济实力、经济结构、生活水平及社会保障能力等方面构建县域经济水平评价指标体系,选取人均GDP、人均地方财政一般预算收入、人均全社会固定资产投资、人均城乡居民储蓄存款余额、人均社会消费品零售额、第二产业增加值占GDP比重、第三产业增加值占GDP比重、农民人均纯收入、每千人医院和卫生院床位数等9个指标。

借助于SPSS软件,采用因子分析法确定上述各指标体系的综合得分情况,首先运用主成分分析法提取因子并选取特征根值大于1的特征根,采用回归法估计因子得分系数,再用特征根值大于1的特征根所对应的权重乘以因子得分系数,得到各个县市县域经济水平的综合得分。

(二)交通优势度评价指标及方法

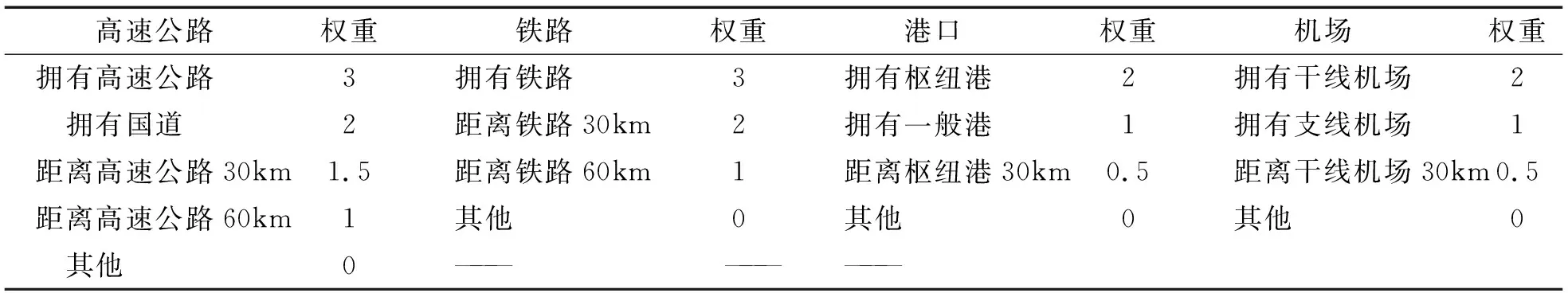

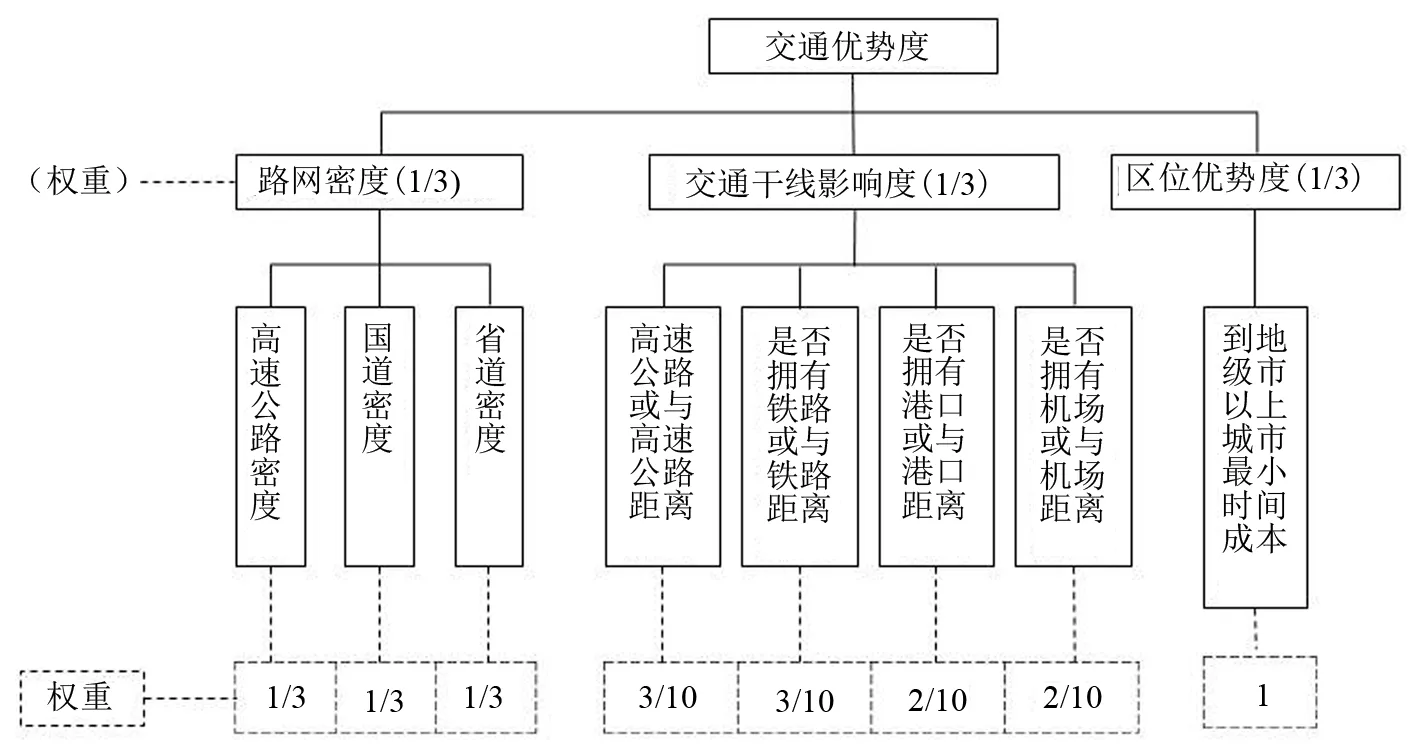

交通优势度是评价区域交通优势高低的一个集成性指标,由区域交通设施网络规模(支撑能力)、干线的技术等级的影响程度(联系与集聚能力)和在宏观整体交通基础设施网络中该区域的可达性状态(区位优势)三方面集成;一般情况下,交通优势度的值越大,其交通的总体优势越明显;在实际应用上,以交通设施网络密度、交通干线影响度和区位优势度三方面集成。[21]参考相关研究确定指标及其权重[22][23][24][25],本研究从路网密度、交通干线影响度以及区位优势度三方面构建交通优势度指标体系进行县域交通综合评价(表1、图1)。

表1 交通干线影响度指标权重

图1 交通优势度评价指标体系

(三)耦合度协调度评价方法

耦合是物理学中的概念,是指两个或两个以上的系统或运动方式之间通过各种相互作用而彼此影响以至协同的现象,是在各子系统之间的良性互动下,相互依赖、相互协调、相互促进的动态关联关系。[26]协调是两个或两个以上系统或要素之间一种良性的相互关系,是系统之间或系统内要素之间和谐一致、良性循环的关系。[27]耦合度与协调度是对系统或要素之间耦合与协调状态、程度的度量。

县域经济水平及其交通优势度即是两个通过各自的耦合要素产生相互作用、彼此影响的系统,构建县域经济水平与交通优势度耦合度评价模型,以此分析二者之间的耦合关系以及反映两个系统的整体功效和协同效应,其计算公式如下:

C=2{(u1×u2)/(u1+u2)2}1/2

(1)

(1)式中,u1和u2分别是县域经济水平、交通优势度两个系统的评价值,C为耦合度,当C=1时,耦合度最大,两个系统之间达到良好的共振耦合;C值以0.3、0.5、0.8为分界点,将县域经济水平与交通优势度两个系统的耦合度分为低度、较低、较高和高度耦合系统4个等级。[28]耦合度模型可以反映出县域经济水平与交通优势度耦合的程度,但仅仅依据耦合度的判断可能会产生与实际情况不符的结论,例如县域经济水平和交通优势度均很低时,二者的协调度却会很高,这显然不符合现实。因此,可将协调度与耦合度结合起来进行分析,从而反映县域经济水平与交通优势度的真实协调发展水平。构建县域经济水平与交通优势度的协调度模型如下:

(2)

(2)式中,C、u1、u2的含义与(1)式相同;T为县域经济水平与交通优势度的综合调和指数,反映经济与公路交通的整体协同效应或贡献;待定系数α、β之和为1,一般认为交通与经济系统的协同效应相等,均取值0.5[29];D为协调度,并以0.3、0.4、0.5、0.6和0.7作为分界点将协调度D大致划分为严重失调、中度失调、轻度失调、勉强协调、中度协调和高度协调6种类型。[30]

(四)数据来源

本文研究对象包括福建省58个县市,不包括地级市以上城市的市辖区和金门县。上述58个县市的数据主要涉及经济社会统计数据以及交通设施网络数据两类,其中经济社会统计数据主要来自于2001年和2017年的福建统计年鉴及该年份福建省有关地市的统计年鉴,交通设施网络数据根据2001年中国地图出版社的《分省中国地图集》和2017年中国地图出版社的《福建及周边省区公路里程地图册》,将其交通设施网络进行矢量化处理得到。

二、县域经济水平与交通优势度评价

2000-2016年,福建省58个县域GDP之和从2511亿元增长到16124亿元,年均增长12.32%;其中第二产业增加值增长速度最快,由2000年的1112.67亿元增长到2016年的9379.62亿元,年均增长13.45%;三次产业结构由21.39∶44.31∶34.26调整为12.97∶51.97∶35.16;固定资产投资额、地方财政一般预算收入和社会消费品零售总额等指标年均增长率分别达到27.33%、15.50%和12.76%。2000-2016年,福建省58个县域的公路里程由43654公里增长到85330公里,平均公路密度由每百平方公里40.05公里增长到每百平方公里78.29公里,年均增长5.29%。

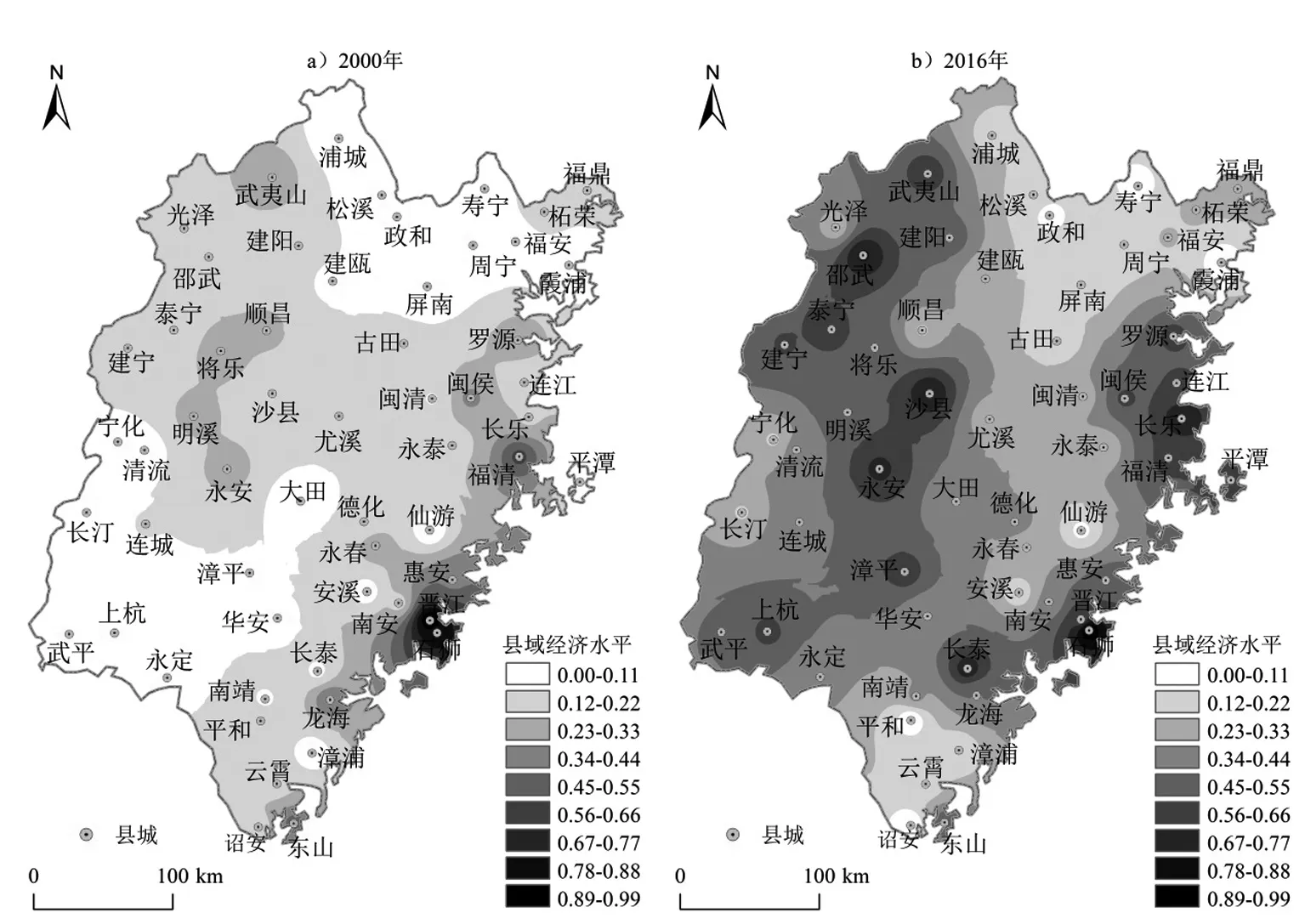

图2 2000年和2016年福建省县域经济水平

2000年,福建省县域经济水平空间差异较大(图2),高于县域经济水平平均值0.18的县市共19个,占县市总数的32.76%,在空间分布上具有沿铁路、国道和沿海岸线或临近地级市以上城市的特点;晋江市、石狮市、福清市等县市的县域经济水平值较高,屏南县、松溪县和霞浦县等县市的县域经济水平值较低,县域经济水平最高值和最低值分别为晋江市和屏南县。到2016年,县域经济水平的空间差异仍得以延续,高于县域经济水平平均值0.38的县市共26个,占县市总数的44.83%,在空间上仍具有沿铁路、高速公路和沿海岸线分布或临近地级市以上城市的特点;石狮市、邵武市、长乐市等县市的县域经济水平值较高,诏安县、平和县、霞浦县等县市的县域经济水平值较低,县域经济水平最高和最低的县市分别是石狮市和诏安县。

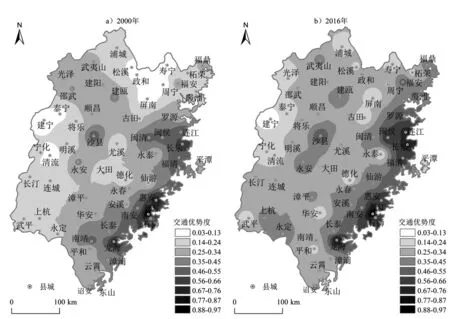

2000年,福建省县域交通优势度空间差异较大(图3),高于交通优势度平均值0.29的县市共23个,占县市总数的39.66%,在空间布局上同样具有沿铁路、国道和沿海岸线分布或临近地级市以上城市的特点;晋江市、惠安县、龙海市、长乐市、福清市等县市的交通优势度值较高,屏南县、清流县、寿宁县、周宁县、建宁县等县市的交通优势度值较低,交通优势度值最高的和最低的县市分别为晋江市和屏南县。到2016年,交通优势度的空间差异仍得以延续,高于交通优势度平均值0.37的县市共25个,占显示总数的43.10%,在空间分布上具有沿铁路、高速公路和沿海岸线或临近地级市以上城市的特点;晋江市、龙海市、长乐市、连江县、闽侯县等县市的交通优势度值较高,建宁县、德化县、平潭县、永泰县、泰宁县等县市的交通优势度值较低,交通优势度最高值和最低值的县市分别是晋江市和建宁县。

图3 2000年和2016年福建省交通优势度

三、县域经济水平与交通优势度耦合协调

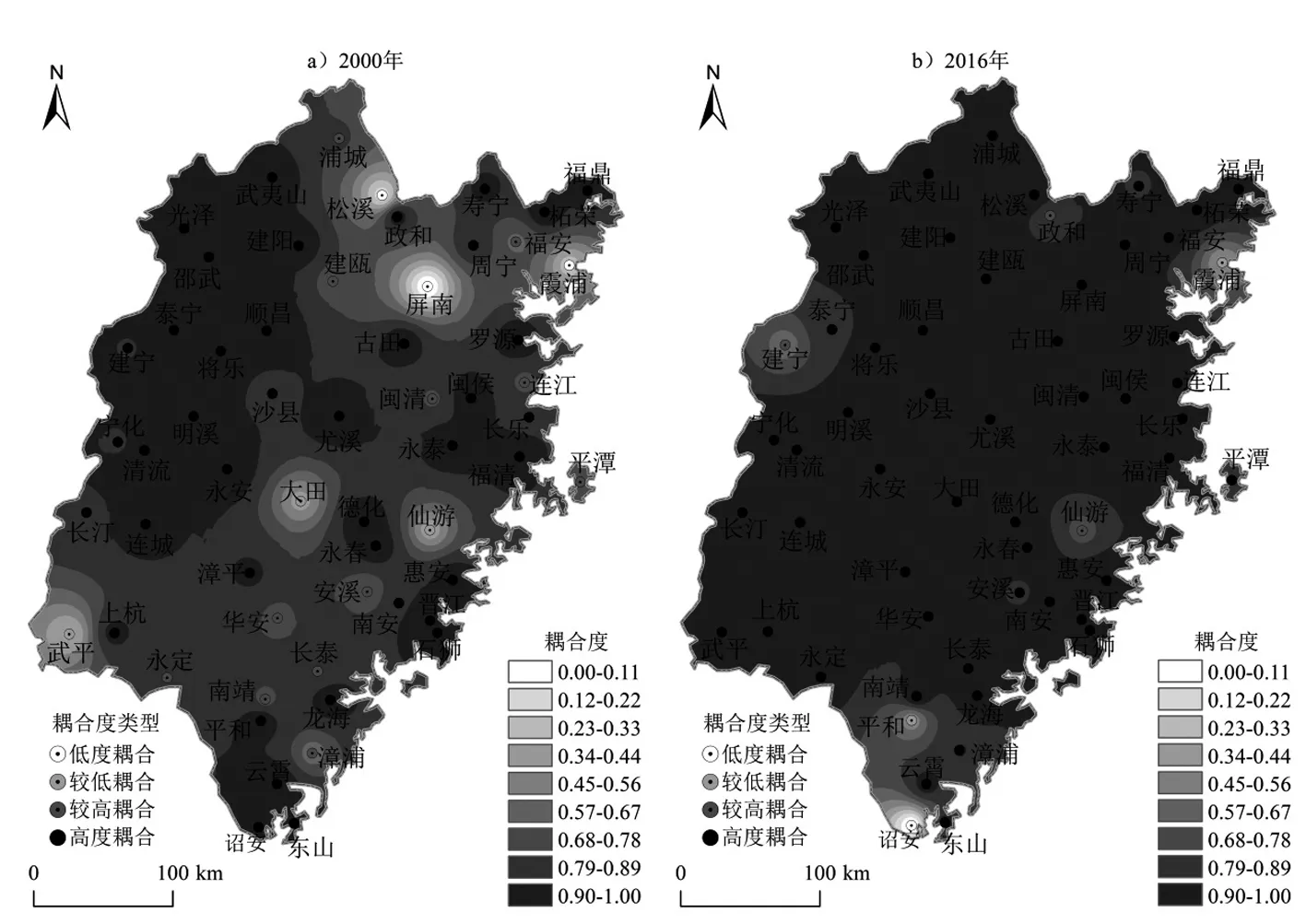

通过测算出2000年和2016年福建省58个县市县域经济水平和交通优势度,根据公式(1)计算得到二者的耦合度(图4)。

图4 2000年和2016年福建省县域经济水平与交通优势度耦合度

2000年,仅有屏南县、松溪县和霞浦县3个县市为低度耦合类型,武平县、仙游县和大田县3个县市为较低耦合类型,漳浦县等12个县市属于较高耦合类型,其余40个县市均属于高度耦合类型,其中耦合度最高和最低的县市分别为晋江市和屏南县。2016年,仅有诏安县1个县市为低度耦合类型,霞浦县和平和县2个县市属于较低耦合类型,建宁县、仙游县和政和县等3个县市属于较高耦合类型,其余52个县市属于高度耦合类型。整体来看,2000-2016年期间,福建省58个县市县域经济水平和交通优势度的耦合度有所提高,高度耦合类型县市由40个增加到52个,较高耦合类型和高度耦合类型的县市较为稳定,低度耦合类型和较低耦合类型的县市之和由6个减少为3个。从空间布局上来看,低度耦合类型和较低耦合类型的县市县域经济水平较低,零散分布在福建省域边缘或中间地带;较高耦合类型的县市主要分布在福建省域的东部地区;高度耦合类型的县市分布较为分散,遍布福建省域的各个区域。

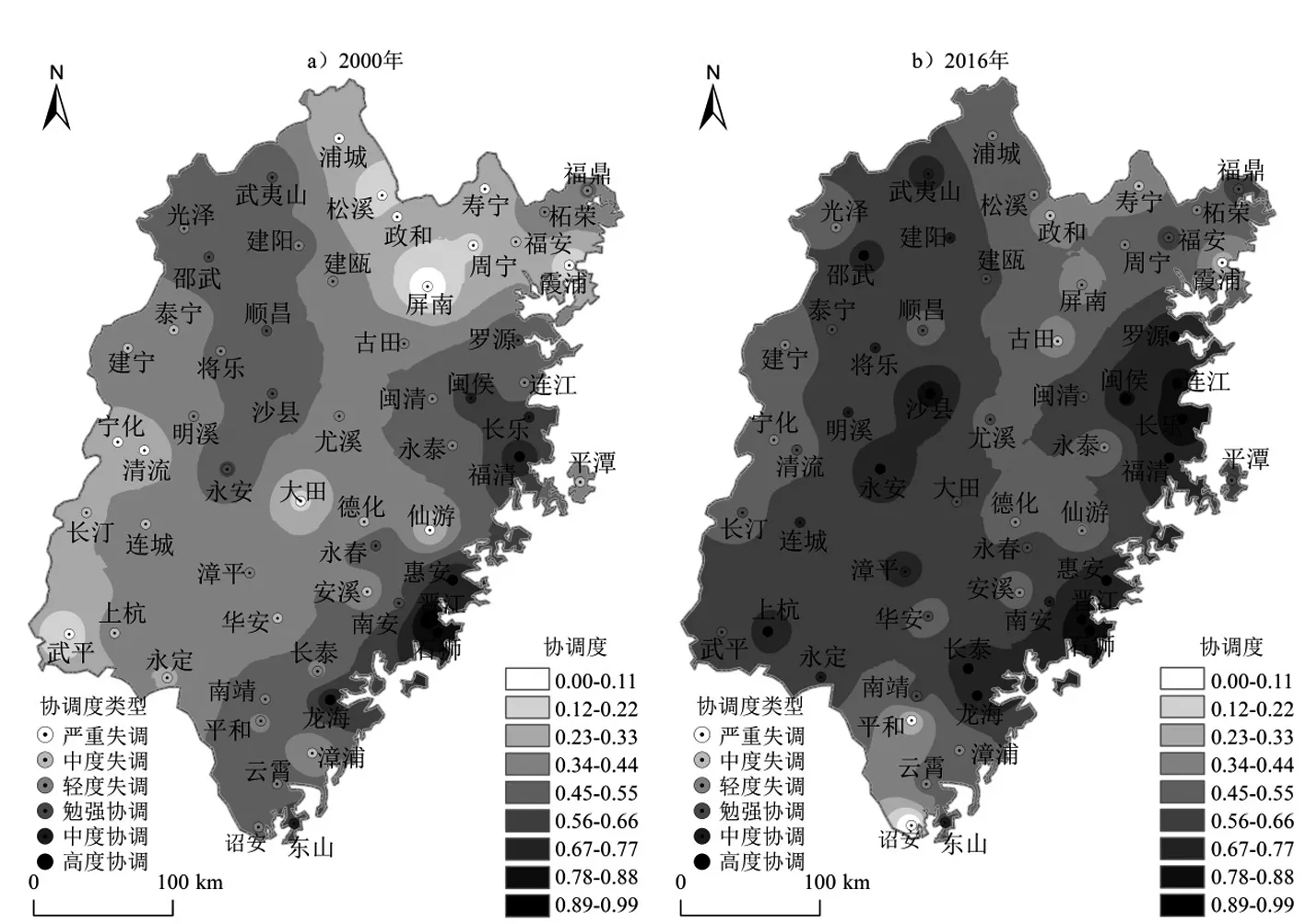

同理,根据公式(2)可以计算得到福建省县域经济水平和交通优势度的协调关系。2000年,屏南县等12个县市属于严重失调类型,长汀县等12个县市属于中度失调类型,尤溪县等18个县市属于轻度失调类型,邵武市等8个县市属于勉强协调类型,长乐市等3个县市属于中度协调类型,惠安县、龙海市、福清市、石狮市和晋江市等5个县市属于高度协调类型。2016年,诏安县、平和县和霞浦县等3个县市属于严重失调类型,寿宁县、古田县和政和县等3个县市属于中度失调类型,屏南县等14个县市属于轻度失调类型,华安县等15个县市属于勉强协调类型,东山县等9个县市属于中度协调类型,长乐市、晋江市和石狮市等14个县市属于高度协调类型。2000-2016年期间,福建省58个县市县域经济水平和交通优势度的协调度获得较大的提高,严重失调类型的县市数量由12个减少到3个,勉强协调类型、中度协调类型与高度协调类型的县市数量之和由16个增长到38个,其中高度协调类型的县市数量从5个增长到14个。从空间布局上来看,严重失调类型和中度失调类型的县市主要分布在福建省域边缘和中部地区;轻度失调类型和勉强协调类型的县市主要分布在高速公路、国道和铁路沿线的地区;中度协调类型和高度协调类型的主要分布于沿海经济相对发达的县市(图5)。

图5 2000年和2016年福建省县域经济水平与交通优势度协调度

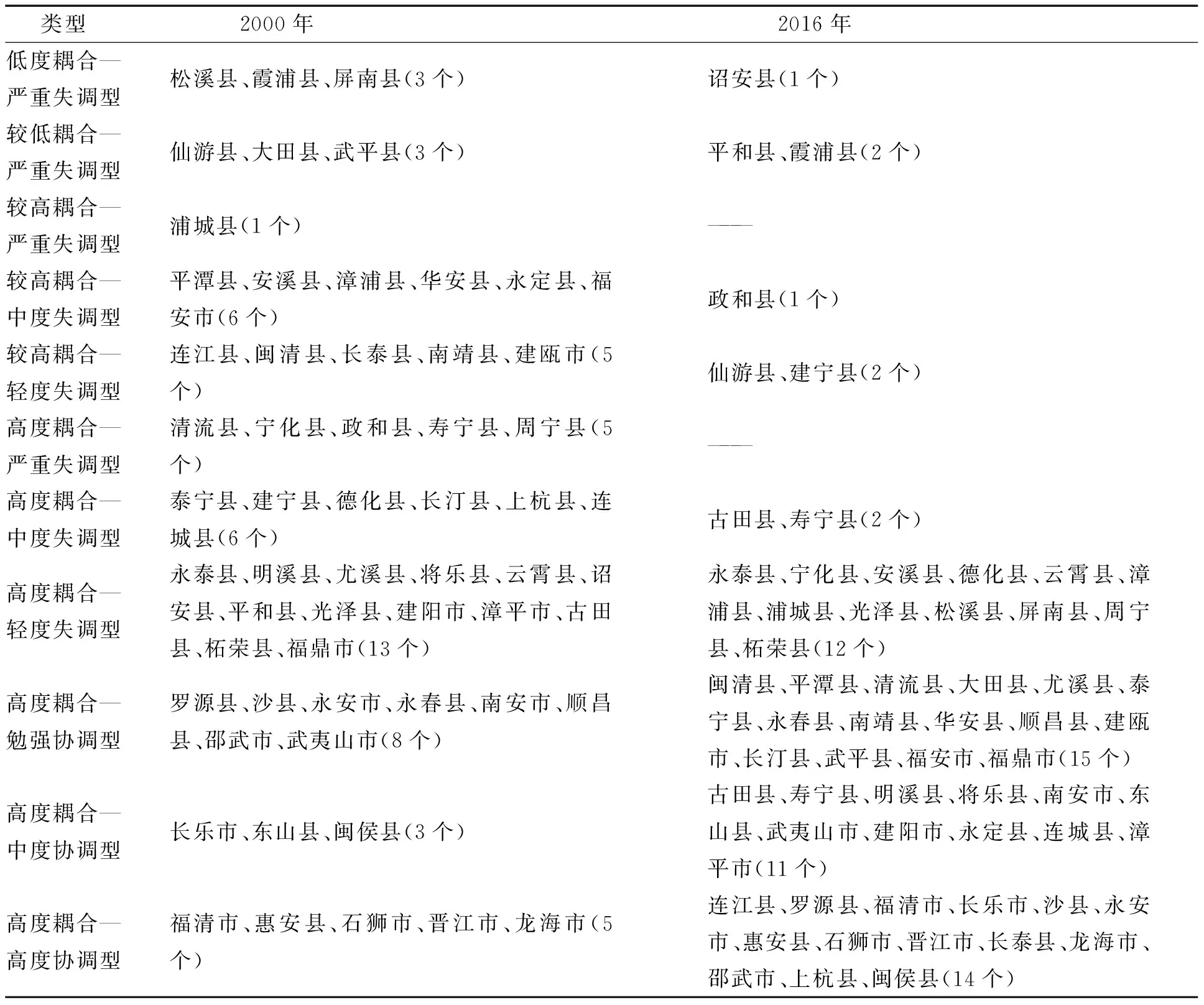

根据耦合度与协调度的分类标准,福建省58个县市可划分为11种耦合—协调类型(表2)。其中,低度耦合—严重失调型、较低耦合—严重失调型、较高耦合—严重失调型、较高耦合—中度失调型、较高耦合—轻度协调型、高度耦合—严重失调型以及高度耦合—中度失调型等类型数量相对较少,大部分县市归属于高度耦合—轻度失调型、高度耦合—勉强协调型、高度耦合—中度协调以及高度耦合—高度协调型等类型。

表2 福建省县域经济水平与交通优势度耦合协调类型划分

四、结论

本文通过构建县域经济水平指标体系和交通优势度指标体系,测算了2000年和2016年福建省58个县市的县域经济水平和交通优势度,并对二者的耦合度和协调度进行了分析评价,主要结论如下:

(1)2000-2016年期间,福建省县域经济水平空间差异较大,高于县域经济水平平均值县市在空间布局上具有沿铁路、国道和沿海岸线分布或临近地级市以上城市的特点;晋江市、石狮市等县市的县域经济水平值较高,屏南县、政和县等县市的县域经济水平值较低。同期,福建省县域交通优势度空间差异较大,高于交通优势度平均值的县市在空间布局上具有沿铁路、国道和沿海岸线分布或临近地级市以上城市的特点;晋江市、龙海市、长乐市等县市的交通优势度值较高,屏南县、建宁县等县市的交通优势度值较低。

(2)2000-2016年期间,县域经济水平与交通优势度的耦合程度有所提高,较高耦合类型和高度耦合类型的县市较为稳定。低度耦合类型和较低耦合类型的县市零散分布在福建省域边缘或中间地带,较高耦合类型的县市主要分布在福建省域的东部地区,高度耦合类型的县市较为分散地遍布于福建省域的各个区域。

(3)2000-2016年期间,县域经济水平与交通优势度的协调程度有所改善。严重失调类型和中度失调类型的县市主要分布在福建省域边缘和中部地区,轻度失调类型和勉强协调类型的县市主要分布在高速公路、国道和铁路沿线的地区,中度协调类型和高度协调类型的主要分布于沿海经济相对发达的县市。

(4)将福建省58个县市可划分为11种耦合—协调类型,大部分县市归属于高度耦合—轻度失调型、高度耦合—勉强协调型、高度耦合—中度协调以及高度耦合—高度协调型等类型。

注释:

[1] Rostow W.,“The Stages of economic growth”,TheEconomicHistoryReview, vol.12,no.1(1959),pp. 1-16.

[2] Wilsion G.,Theimpactofhighwayinvestmentondevelopment,New York: Greenwood Press,1966.

[3] Cohen J., “The broader effects of transportation infrastructure: Spatial econometrics and productivity approaches”,TransportationResearchPartE:LogisticsandTransportationReview, vol.46,no.3(2010),pp.317-326.

[4] Owen D., Hogarth T., Green A., “Skills, transport and economic development: evidence from a rural area in England”,JournalofTransportGeography, vol.21(2012),pp.80-92.

[5] 刘生龙、胡鞍钢:《交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角》,《中国工业经济》2010年第4期。

[6][21][22] 金凤君、王成金、李秀伟:《中国区域交通优势的甄别方法及其应用分析》,《地理学报》2008年第8期。

[7] GUTIÉRREZ J., URBANO P.,“Accessibility in the European Union: The impact of the Trans-European road network”,JournalofTransportGeography, vol.4,no.1(1996),pp.15-25.

[8] 曹小曙、薛德升、阎小培:《中国干线公路网络联结的城市通达性》,《地理学报》2005年第6期。

[9] 刘海隆、包安明、陈 曦,等:《新疆交通可达性对区域经济的影响分析》,《地理学报》2008年第4期。

[10][23] 黄晓燕、曹小曙、李 涛:《海南省区域交通优势度与经济发展关系》,《地理研究》2011年第6期。

[11] 杨雅楠、阿里木江·卡斯木:《“一带一路”背景下新疆城镇交通优势度与区域经济发展水平的关系分析》,《干旱区地理》2017年第3期。

[12] 余菲菲、胡文海、荣慧芳:《中小城市旅游经济与交通耦合协调发展研究——以池州市为例》,《地理科学》2015年第9期。

[13] 于 茜、白建军、张晶言,等:《路网通达性与城镇空间扩展的耦合关系——以西安市为例》,《经济地理》 2016年第10期。

[14] 戢晓峰、姜 莉、陈 方:《云南省县域城镇化与交通优势度的时空协同性演化分析》,《地理科学》2017年第12期。

[15] 汪德根、孙 枫:《长江经济带陆路交通可达性与城镇化空间耦合协调度》,《地理科学》2018年第7期。

[16] 杨 忍、徐 茜、余昌达:《中国县域交通优势度与农村发展的空间协同性及影响机制解析》,《地理科学》2016年第7期。

[17] Juan P, Daniel R.,“Transport accessibility and social inequities: a tool for identification of mobility needs and evaluation of transport investments”,JournalofTransportGeography,vol.24,no.3( 2012),pp.142-154.

[18] 仇方道、朱传耿、单勇兵, 等:《中国县域综合实力评价与区域分异特征》,《地理科学》2004年第4期。

[19] 桑 秋、张平宇、高晓娜, 等:《辽中城市群县域综合发展水平差异的时空特征分析》,《地理科学》2008年第2期。

[20] 孟德友、沈惊宏、陆玉麒:《中原经济区县域交通优势度与区域经济空间耦合》,《经济地理》2012年第6期。

[24] 王成新、王格芳、刘瑞超, 等:《区域交通优势度评价模型的建立与实证》,《人文地理》2010年第1期。

[25] 孙 威、张有坤:《山西省交通优势度评价》,《地理科学进展》2010年第12期。

[26] 吴玉鸣、张 燕:《中国区域经济增长与环境的耦合协调发展研究》,《资源科学》2008年第1期。

[27] 杨士弘、廖重斌、郑宗清:《城市生态环境学》,北京: 科学出版社,1996年。

[28] 刘耀彬、李仁东、宋学锋:《中国城市化与生态环境耦合度分析》,《自然资源学报》2005年第1期。

[29] 刘传明、张义贵、刘 杰, 等:《城市综合交通可达性演变及其与经济发展协调度分析》,《经济地理》2011年第12期。

[30] 孜比布拉·司马义、苏力叶·木沙江、 帕夏古·阿不来提:《阿克苏市城市化与生态环境综合水平协调度评析》,《地理研究》2011年第3期。