认知困境与信念伦理〔*〕

2019-01-10文学平

○ 文学平

(西南政法大学 意识形态战略研究中心, 重庆 401120)

每个人都必然相信很多事情,否则无法生活。我们相信自己还活着,相信自己有双手,相信米饭可以吃,相信水是无色无味的,相信孔子不是韩国人,相信太阳明天还会升起来,诸如此类,无穷无尽。这些指向一定命题内容并将其接受为真的心灵表征就是信念。 信念是认知科学、知识论、心灵哲学和宗教哲学等领域的核心议题。因为信念是一种认知状态,知识通常被理解成有证成的真信念减去碰巧为真的情况,〔1〕信念还关系到整个心灵的结构和功能,宗教信念的合理性也一直是争议不断的话题。不但如此,信念还是行为的必要前提,没有相关的信念就没有相应的行动。信念还会塑造人的理智结构和认知倾向,进而影响人们的性格特征、行为习惯和社会风尚。设想一个社会不少人都持有极端的种族歧视信念,而另一个社会的多数人则持有民胞物与的信念,前者可能带来巨大的社会灾难,后者可能造就相当美好的生活。“我们应该相信什么不是一个私人问题,而是带有社会后果的公共问题,因而是一个道德问题。”〔2〕因此我们需要某种信念伦理。正如行为伦理探讨评价行为的规范,信念伦理则探讨评价信念的规范。实际上,从古至今,任何社会都潜在地有其遵循的信念伦理规则,否则他们就无法评价人们应该相信什么或不应该相信什么。但此问题的主题化和学术化却始于克利福德的重要论文《信念伦理》,〔3〕他明确地提出了一种严格的证据主义规则。

一、认知不胜任

克利福德通过设想一个船主在派一艘满载移民的船只出海航行之前,通过自我暗示的诱导和主观臆断的设想说服自己相信那船适合航行,结果那船沉没了,满船的人葬身大海。但克利福德关注的不是行为及其后果,那属于行为伦理和法律的范围,他关注的是信念,在没有充分证据的情况下,船主相信那船适合航行,这在道德上是错误的。即便船没有沉没,而且那船也确实适合航行,之后还多次安全地出海,“这是否会减少船主的罪责呢?一点儿都不会减少。”〔4〕对错的关键不在行为后果,也不在命题内容的真假,而在“信念的由来(origin)”,即船主“有权(right)基于他面前的证据而相信什么”〔5〕。通过分析船主的例子,他提出了一个严格证据主义的信念伦理规则,通常称之为“克利福德原则”:

无论何处,无论何人,相信没有充分证据的任何东西,始终是错误的。〔6〕

此原则包含三个要素:一是知识论要素,即没有充分的证据;二是心灵要素,即相信的状态;三是评价要素,即道德上始终是错误的。〔7〕一个信念如果有充分的证据支持,那么它在知识论上就是有证成的,否则在知识论上就是无证成的。因此克利福德原则可解读为:“一个信念在道德上是有证成的仅当它在知识论上是有证成的。”〔8〕但哈克会指责克利福德忽略了认知不胜任的情况,因而无效。何谓认知不胜任?“信念主体已尽最大努力,但在相关问题上他最好的认知努力还是不够好,还是导致了一个无证成的信念。”〔9〕比如智力上有缺陷或认知官能上有缺陷,尽了最大努力去调查分析证据,自己觉得有充分证据去相信,结果还是陷入了客观上无证成的信念,这显然不应受道德上的任何责备。

哈克所说的认知不胜任是一种能力上的认知困境,这跟信念主体的意愿无关,不存在归责的问题。虽然克利福德没有明确地讨论认知不胜任的情况,但我们有充分的理由认为他的证据主义原则实际上是排除了这种特殊情况的。因为克利福德原则预设了一个前提:

基于不充分的证据而相信在道德上始终是错误的,仅当信念主体在一定层面知道或很容易知道其信念是没有充分证据支持的。

在船主的故事中,船主意识到船舶已经老旧,而且一开始就建造得不够好,他有意地压制了种种疑虑,最终形成了适合再次航海的信念。在后来的论证中,克利福德说:“听信偏见和激情的声音”,“而非借助耐心的调查研究而挣得”的信念,认知主体是无权相信的,〔10〕这显然不是不自觉的认知不胜任的情况。随后,他又说:“根据不充分的证据而相信,或者通过压制怀疑和回避调查研究而抱有信念,这已被判定为是错误的。”〔11〕在此,压制怀疑和回避调查研究,显然是对“根据不充分的证据而相信”的解释性说明。因此,克利福德的“证据不充分”概念应该作第一人称的内在主义理解,即自己意识到或至少容易意识到自己的证据不充分,而非第三人称的外在主义理解,即他自己“能否意识到”,这跟证据是否充分毫不相干,只有第三人称的客观事实上的可靠性才跟证据是否充分相关。将外在主义的立场加于克利福德的论证,恐怕是难以成立的。况且内在主义的证成思路是克利福德能够接触到的主流的知识论立场,外在主义的思路是非常晚近的事情。〔12〕按照此种理解,哈克所说的认知不胜任的情况自然可以排除在外,因为认知不胜任者并不是意识到证据不充分而故意通过自我暗示或压制疑虑去获得相应信念。因此,为了避免误解,我们似乎可以将克利福德原则解释为:

无论何处,无论何人,意识到或很容易意识到没有充分证据,却相信没有充分证据的东西,这在道德上始终是错误的。

克利福德原则的要旨是:“意识到我们的信念形成方式,注意通过适当的证据考虑来形成信念,而不让意愿、恐惧或其他因素使得我们形成知识论上无证成的信念,这是我们的道德义务。”〔13〕换句话说,让信念跟证据适成比例,这是我们的理智责任,也是我们的道德义务;放任意志、激情、自我暗示、自我欺骗或利益考虑等非证据因素影响或决定信念的形成,这违背了我们作为人的认知义务,因而在道德上是错误的。显然,克利福德继承了启蒙精神,未经理性法庭审判的观念是不应相信的,他让知性正直的问题有了严格的评判规则。

二、零认知条件

实用主义的信念伦理是证据主义最强劲的竞争对手。克利福德的证据主义是说相信没有充分证据的东西在道德上始终是错误的,而实用主义者则认为相信没有充分证据的东西有时是正当的,甚至是必须的。经典实用主义信念伦理的两根重要的支柱:一是帕斯卡尔的赌注论证;二是詹姆斯的信念意志论证。我们先考察前者。

帕斯卡尔的赌注论证可以区分出多种形式,在此只考察其最有影响力和概括性的标准形式(Canonical version),该论证可归纳成如下的三段论:〔14〕

(1)对任何人S而言,有α和β两个选项可供S选择,如果α的预期效用超过了β的预期效用,S应该选择α。

(2)鉴于上帝存在的概率不是零,而是一个正数,赌上帝存在的预期效用比赌上帝不存在的预期效用要大。

(3)因此,S应该赌上帝存在。

此论证又被称作“预期优势论证”〔15〕或“普遍预期效用论证”〔16〕。根据帕斯卡尔的表述,〔17〕我们可以将其细节归纳如下:

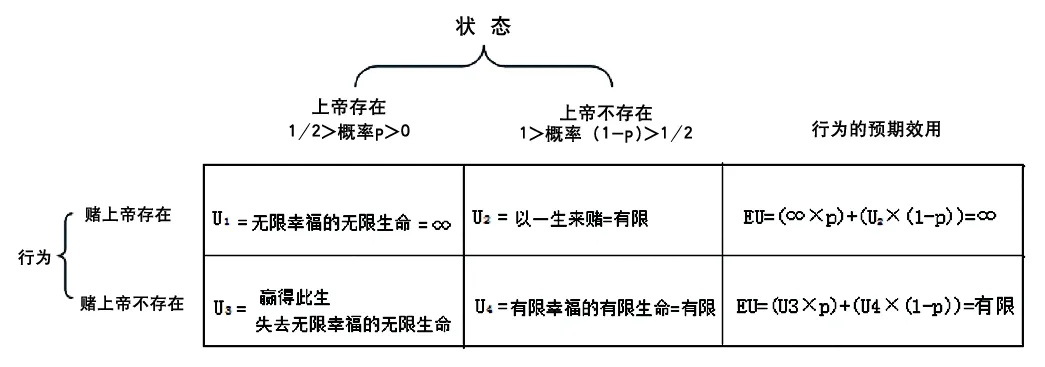

图1帕斯卡尔赌注论证的标准形式

帕斯卡尔告诉我们应该赌上帝存在,而且这在道德上是正当的。如果帕斯卡尔的论证是正确的,那么克利福德原则就是错误的。

但“赌上帝存在”究竟是什么意思呢?“赌上帝存在就是委身于(committing oneself to)上帝。……委身于上帝,就是通过将上帝存在这一命题纳入一个人最基本的价值和信念,从而重新定位自己的目标、价值和行为。……简而言之,委身于上帝就是信上帝,这不仅仅是相信上帝存在。”〔18〕按照帕斯卡尔的相关论述,〔19〕我们可以断定“赌上帝存在”是一种综合状态,既有心灵的层面,也有行为的层面。就心灵的层面而言,不仅相信上帝存在,还要信任上帝,愿为上帝牺牲一切;就行为的层面而言,要按照一切信上帝的行为要求来做;就权宜之计而言,在未真正委身于上帝之前,“一切都要做得好象他们是在信仰着的那样,也要领圣水,也要说会餐,等等。”〔20〕因此,我们可以说帕斯卡尔的赌上帝存在,包含了行为模仿、尝试自我灌输、力图灌输成功、接受上帝存在、相信上帝存在等各个不同的层面或阶段,最终要委身于上帝。

为什么是赌上帝存在而不是直接相信他存在呢?答案是我们面临认知困境,而且不是一般的困境,关于上帝的种种情况,我们面临“零认知条件”〔21〕。此话怎讲?帕斯卡尔说:“假如有一个上帝存在,那末他就是无限地不可思议;……我们就既不可能认识他是什么,也不可能认识他是否存在。……在这上面,理智是不能决定什么的;有一种无限的混沌把我们隔离开了。”〔22〕既然我们对上帝没有任何知识,我们面临“零认知条件”,帕斯卡尔有什么理由认为上帝存在的概率大于零呢?显然帕斯卡尔赋予上帝存在之大于零的概率,这是在赌上帝存在之前的一种关于上帝的认知,即他认识到上帝存在的概率大于零。依照他对零认知条件的描述,他不应该有关于上帝的此项知识,然而它的赌注论证又必须预设有这项知识,因此帕斯卡尔不可避免地陷入了自相矛盾。

赌注论证假定:要么上帝存在,要么不存在,只有两种可能的状态。在零认知条件下,为何如此假定呢?实际上我们完全可以设想另外的存在状态,比如上帝一会儿存在,一会儿消失,不断交替进行。为什么是永远存在或永远不存在呢?不知道。没有任何相关证据或理由。

赌注论证还假定:如果上帝存在,那他会给相信他的人带来无限的效用。“有一场无限幸福的无限生命可赢得”,〔23〕“假如你赢了,你就赢得了一切;假如你输了,你却一无所失。”〔24〕如果我们对上帝没有任何知识,帕斯卡尔凭什么进行赌注论证中的效用赋值呢?一个东西是否存在,我们毫无证据,毫不知情,又凭什么认定此事物的性质和功能呢?因此图1中各项赋值都是没有理性依据的。

实际上,帕斯卡尔的零认知条件设定,使得他整个赌注论证的所有前提都归于无效。因此,赌注论证无法为证据主义的信念伦理提供一个有效的反例。

三、自证信念

帕斯卡尔赌注未能为实用主义的信念伦理提供有效支撑,詹姆斯的信念意志论又如何呢?詹姆斯在《信念意志》一文中捍卫的核心论题如下:

我们的情感本性可以决定数个命题间的抉择,这不但是正当的,而且是必须的,只要这样的抉择是一个就其本性而言无法在知性基础上做出决断的真正的抉择。〔25〕

换言之,在没有充分证据的情况下,只要满足特定的条件,那么我们凭情感意志而相信,这在道德上就是正当的,甚至是必须的。决定信念的不是证据,而是情感意志,因此詹姆斯的论证可称之为信念意志论。在此,克利福德原则遭遇到的并不是一个反例,而是包含无限多反例的一大类情况,因此詹姆斯指责克利福德太过轻率、不切实际,像是一个“可爱的淘气鬼”〔26〕。

依照詹姆斯的看法,凭情感意志而相信的正当性,取决于两组条件:(1)认知上无法决定,即凭现有的证据和推理无法得出决定性的结论;(2)属于真正的抉择,即属于活的(living)、重大的(momentous)、强制性的(forced)的抉择。〔27〕“一个活的假设,即被提出的假设作为真实的可能性对相关的人是有吸引力的”;〔28〕当机会是独一无二的,或利害关系重大,或做出的决定是不可撤销的,那么相应的抉择就是重大的;一个抉择是强制性的,当在其所提供的选项之外“没有其他立足点”〔29〕。只有同时完全满足这两组条件的命题,才应凭情感意志而相信。也就是说,即便詹姆斯的信念意志论完全正确,他也只是提出了一种特定条件下的实用主义信念伦理,在条件不满足的时候,依然应坚持证据主义的信念伦理。因此可以说,附条件的实用主义,同时也是削弱了的、附条件的证据主义。

那么詹姆斯附有大量条件的实用主义信念伦理能否成立呢?为此我们要看詹姆斯开出的满足这些条件的信念清单。这些信念我们统称为自我证实的信念,简称自证信念。 何谓自证信念?“存在这样的一些情形,如不预先相信某种事情会发生,它根本就不会成为事实。相信某种事实会发生,会有助于创造相应的事实。”〔30〕满足此种条件的信念即为自证信念。〔31〕通常的情况是事实独立于相信,而自证信念是说,预先的信念成了使得该信念为真的原因,即存在依赖于相信的事实。对此,詹姆斯给出的清单有如下四种:(1)自身能力信念;(2)人际关系信念;(3)道德信念;(4)宗教信念。

一些关于行为者自身能力的信念,可能会展现出这样的逻辑:你能,因为你相信你能。假如一位登山者面临只有惊险一跳才能求生的困境。但以前不曾有任何亲身经验证明他一定能跳跃成功。此时他该如何办?是相信自己能够跳跃成功,从而赢得唯一的求生机会呢?还是怀疑自己是否能跳跃成功,因犹豫不决而葬身山谷?显然,相信自己能跳跃成功,从而鼓足勇气拼命一跳,这是最佳选择。〔32〕假定他因为持有该信念,并确实跳跃成功。在此种情况下,“事先对未经证实之结果的信念,是唯一能使得该结果为真的东西”,〔33〕或者说,“信念是实现相应目标之不可或缺的初始条件”〔34〕。 我们自己对人际关系的信念通常也是引起相应事实的一个必要条件。朋友交往、恋情发展都需要预先的相互信任,政府、军队、商业系统等各种社会组织的运作,亦是如此。“任何一个社会有机体,无论大小,它之所以是现在这个样子,是因为每个成员都怀着如下的信念而履行自己的职责,即相信其他成员同时会履行他们自己的职责。”〔35〕

詹姆斯认为,是否拥有道德信念,或拥有何种道德信念,这是由我们的意志决定的。因为“是否拥有道德信念的问题,取决于我们的意志”〔36〕。比如,你问生活是否值得过?实际情况是:你相信值得过,那么它就真的值得过;你相信不值得过,就不值得过。 詹姆士认为,宗教信念可以是活的、重大的、强制性的假设。〔37〕但我们不可能事先找到关于宗教实体的证据。

宗教对我们的吸引力,似乎是为了我们自身积极的善良意志,如果我们自己不上前欢迎宗教假设,我们似乎永远得不到证据。……一个人竟然要把自己束缚在纠缠不清的逻辑性中,并试图让诸神来逼迫他承认,否则根本就不予承认,这样的人可能永远断送他结识诸神的唯一机会。〔38〕

詹姆斯认为宗教信念类似于处理人际关系的信念,在没有充分证据之前你相信他,你才能获得证实你的信念所需的证据。

詹姆斯所列举的这些自证信念似乎都满足如下的逻辑:

S的信念p是自证信念,当且仅当,(1)S相信p是p成为事实的一个必要条件,或者(2)S相信p是S获得表明p为真之证据的一个必要条件。

由此可见,自证信念有两个层面:一是因信而成真,这是本体论的层面;二是因信而得证,这是知识论的层面。这两种情形,都面临知识论上的困境,即事先不可能获得有效证据,或者说,事先无法在知性基础上做出决断。面临这种知识论上的困境,如果涉及的抉择又是真正的抉择,那么凭意志而相信在知识论和道德上就是正当的。

詹姆斯的论证能够成立吗?不能成立。没有人能直接凭意志而相信什么,假如有人跟你说,只要你真的相信美国现任总统特朗普是个女人,那么他就给你100万美元的奖励。这笔钱对你意义重大,你很想要,你能凭意志立即相信那个命题吗?当然不能。在心理上你做不到,在逻辑上说不通,因为信念以指向真理为目标。个人能力上的自信以及对他人的信任,都是要有比较充分的证据的,既有源自个人经验的证据,也有源自他人实践或社会习俗等各方面的证据。道德信念不是存在什么可感物的问题,而是什么东西好的问题。对于什么样的信念对自己、他人和社会是好的、有价值的,我们当然有充分的证据,决非理智上无法决定。倘若我们的信念作为原因使得宗教实体为真,那么就成了神不存在的证明,即人创造了神。但仍有可能主张因信而得证,不相信就不可能获得相应的证据。但那么多的信仰者为什么都没有给出足够的证据呢?一方面是因信而得证,另一方面是信者无法提供证据,这个矛盾本身就是证据主义者的一项证据。

四、为克利福德辩护

前述论证表明,诉诸认知困境来反驳证据主义信念伦理的三种尝试都是不成功的。我们认为使自己的信念跟证据相称确实是人类的理智义务。为了更好地消除反对者的一些疑虑,我们还需要回答如下的问题:究竟是否存在基于证据无法做出抉择的情形?坚持证据主义的信念伦理是否会使得我们在行为上无可适从?充分证据是否要有确定不移的统一标准?

证据与信念的关系,我们可以区分为如下五种情况:(1)有充分证据支持命题p(即支持p的证据足够好或有足够的说服力),此时应该相信p;(2)有一些证据支持命题p,但不充分(或者支持p的证据超过了支持非p的证据,但没有达到决定性地支持的程度),此时应该相信很可能p,然后随证据的变化而调整相信的程度,而非直接确定不移地相信p;(3)没有可获得的支持p或反对p的证据,或者支持p的证据既不比支持非p的证据强,也不比支持非p的证据弱,此时应该悬置对p的相信,既不相信p,亦不相信非p;(4)有些证据支持非p,但没有充分的证据支持非p(或者支持非p的证据超过了支持p的证据,但没有到达决定性地支持的程度),此时应该相信很可能非p,然后随证据的变化而调整信念态度;(5)有充分的证据支持非p(即支持非p的证据足够好或有足够的说服力),此时应该相信非p。〔39〕这五种划分穷尽了信念与证据之关系的一切情形,因此,根本不存在理智无法根据证据而做出决断的情形。

情形(3)就是经典实用主义者所认为的认知困境。面临此困境时,帕斯卡尔说,我们应该赌,即选择对自己有利的相信;詹姆斯说我们应该凭情感意志来决定相信自己喜欢的那个命题;克利福德说我们应该悬置信念,使信念与证据一致。哪种看法更合理呢?显然是证据主义最谨慎、最合理,既不过度相信,也不过度不信;该信则信,不该信则不信,一切由证据决定。

实用主义者认为确实存在基于知性无法决断的困境,因为他们想为宗教信念辩护的心情太过急迫,以至于帕斯卡尔既要认定对上帝的零认知条件,又要认定其存在的概率和功利效果,从而陷入自相矛盾。詹姆斯似乎觉得我们对一个命题只有相信或不相信这两种信念态度,从而忽略了信念态度的丰富性。我们对一个命题的信念态度,可以是相信或不相信,也可以悬置判断;可以附条件地相信或不相信,也可以是尝试着信或不信;可以是毫无保留地相信,也可以只是相信一个命题为真的可能性。证据与待证事实之间的关系有多复杂,信念状态就有多丰富。完全不存在无法决定的困境。

按照证据主义的信念伦理,有多少证据,就给予多大程度的相信。有人可能担心,这会影响我们的正常行为。比如,在你跟一个陌生人交往之前,没有证据表明他是诚实而友善的,那么证据主义的信念伦理似乎不利于你跟他的交往。这个似是而非的假象,正是詹姆斯误导我们的地方。因为没有充分的证据,克利福德的信念伦理告诫你,不应该相信每个陌生人都是诚实而友善的。但你完全可以先假定、预设、估计、料想他可能是诚实而友善的,这并不会影响你们的交往。更准确地说,詹姆斯的所谓自证信念,应该称作自证假定或自证预言,而非名副其实的信念。假定或预设一个命题,却不等于相信此命题。假定、预设、估计、料想等等,都是对一个命题的认知态度,但它们跟信念是非常不同的一些认知态度。不应混为一谈。因此克利福德讲:“在许多情况下,虽然证据不足以证成现在的信念,但依照或然性而行动,依然是我们的义务。因为正是通过此种行动,并观察行动之结果,我们才获得可证成未来之信念的证据。因此没有理由担心认真负责的调查习惯会使我们在日常生活中无所适从。”〔40〕克利福德原则所要求的理智上的高度诚实和认真负责的态度丝毫不会影响生活,而且可以极大地净化人类社会的理智环境。每个人都有一种容易轻信的原始倾向,以至于休谟抱怨说:“人性中没有任何弱点比我们通常所谓的轻信……更为普遍、更为显著的了,……我们有一种相信任何报导的显著倾向,哪怕是有关幽灵、妖术、神异的报导。”〔41〕因此,克利福德原则还可起到限制不当轻信的作用。

然而克利福德原则似乎面临一个问题,即何谓充分证据?对此,克利福德确实只字未提。是不是要先搞清楚充分证据的标准,然后才能坚持此原则呢?不是。因为证据标准跟语境高度相关,不同角色、不同目的、不同领域、不同的利益相关程度,都可能会有不同的证据要求,没办法有一个跨越一切语境的统一标准。比如,日常生活中的充分证据标准,可能比刑事审判庭上的充分证据标准要宽松得多;关系到重大公共事务决策的证据标准,可能比关系到个人决定跟哪个团去旅游的证据标准要严格得多;科学证明的证据标准跟营销策划的证据也完全不是一回事情。充分证据的标准只能交由语境和常识去决定。这不但不会阻碍我们遵循克利福德原则,反而会有利于我们遵循它。因为每个人都是根据特定的语境来评价该相信或不该相信什么,如果证据标准不能随语境而变,那它既有可能因为标准太高而无法适用,也可能因标准太低而没有适用的价值。比如孝敬父母是我们每个人应该遵循的一条道德准则,但并不是先要给出“孝敬”的统一标准,然后才能遵循此规范。孝敬的标准是随历史和语境而不断变化的。虽然如此,但这并不影响它成为一条有效的伦理准则。克利福德原则亦是如此。

注释:

〔1〕文学平:《可错论的合理证明与碰巧为真的运气:葛梯尔问题的实质及其相关错误理解》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2015年第2期。

〔2〕Nicholas Bunnin and Jiyuan Yu,The Blackwell Dictionary of Western Philosophy,Malden:Blackwell Publishing,2004,p.229.

〔3〕William Kingdon Clifford,The Ethics of Belief,In his Lectures and Essays,Vol.2,London:Macmillan and Co.,1901,pp.163-205.此文最初是1876年4月11日克利福德在伦敦向“形而上学学会”(Metaphysical Society)成员发表的演讲。

〔4〕〔5〕〔6〕〔10〕〔11〕William Kingdon Clifford,Lectures and Essays,Vol.2, London: Macmillan and Co.,1901,pp.164,165,175,166,169.

〔7〕虽然克利福德并没有明白无误说这是一个道德原则,但其论文的标题(The ethics of Belief)和整个论证都在告诉人们他讨论的是道德问题,而非知识论问题。但这个道德问题又显然是以知识论问题为前提的。

〔8〕〔13〕Allen W. Wood,Unsettling Obligations:Essays on Reason, Reality and the Ethics of Belief, Stanford: CSLI Publications,2002,pp.3,9.

〔9〕Susan Haack,“The Ethics of Belief” Reconsidered,In: Matthias Steup (ed.), Knowledge, Truth, and Duty: Essays on Epistemic Justification, Responsibility, and Virtue, New York: Oxford University Press, 2001,p.24.

〔12〕外在主义的证成思路是在回应葛梯尔难题的过程中逐步形成的,而葛尔难题是1963年才出现的(Edmund L. Gettier,“Is Justified True Belief Knowledge?”,Analysis,Vol.23, No.6,1963,pp.121-123),那时,克利福德已经去世84年了。

〔14〕Jeffery Jordan, “Pascal’s Wagers and James’s Will to Believe”,In:William J. Wainwright,The Oxford handbook of philosophy of religion, Oxford:Oxford University Press,2005,p.176.

〔15〕Ian Hacking, “The Logic of Pascal’s Wager”,American Philosophical Quarterly, Vol. 9, No. 2,1972,pp.189-190.

〔16〕Alan Hájek, “Pascal's Wager”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 〔17〕〔19〕〔20〕〔22〕〔23〕〔24〕〔法〕帕斯卡尔:《思想录》,何兆武译,北京:商务印书馆,1997年,第111,109-113,112,109-110,111,110页。 〔18〕Jeff Jordan,Pascal’s Wager:Pragmatic Arguments and Belief in God,Oxford:Oxford University Press, 2006,p.19. 〔21〕“epistemically null conditions(零认知条件)”这个词取自莫里斯(Thomas V. Morris, “Pascalian Wagering”,Canadian Journal of Philosophy, Vol.16, No.3,1986:pp.437-453)。 〔25〕〔26〕〔27〕〔28〕〔29〕〔30〕〔35〕〔36〕〔37〕〔38〕William James,The Will to Believe, In his The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, New York:Longmans,Green & Co.,1897,pp.1-31,11,8,2-4,2,3,25,24,22,26,28.此文最初刊载于1896年6月的《新世界》。 〔31〕H. H. Price,Belief, London: George Allen & Unwin Ltd, 1969: pp.349-375. 〔32〕〔33〕William James, “Is Life Worth Living?” , “The Sentiment of Rationality,” In hisThe Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, New York: Longmans, Green & Co., 1897,pp.96-97,59. 〔34〕William James,The Sentiment of Rationality,In his The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, New York: Longmans, Green & Co., 1897:p.97. 〔39〕Stephen T. Davis,God, Reason and Theistic Proofs, Edinburgh: Edinburgh University Press,1997,p.167. 〔40〕William Kingdon Clifford,Lectures and Essays,Vol.2,London:Macmillan and Co.,1901,pp.177-178. 〔41〕〔英〕休谟:《人性论》(上),关文运、郑之骧译,北京:商务印书馆,1997年,第132-133页。