城镇化对乡村振兴战略的影响和对策研究

2019-01-09李金龙

李金龙

摘 要:乡村振兴战略作为党的十九大报告提出的七大战略之一,是新时代我国“三农”工作的总抓手,而城镇化是乡村振兴的助推器。本文以郑州市为例,研究城镇化对乡村振兴战略的影响,分析原因并提出对策。结合2011—2018年《郑州统计年鉴》、2018年《郑州市国民经济和社会发展统计公报》数据,从人口发展、经济发展、生活质量发展、文化发展和基础设施建设5个方面,分析郑州市的城镇化发展水平和对乡村振兴战略的影响,提出了“逆城镇化”、土地有效利用和空间用途管制、文化建设、生态保护、城乡一体化建设等城镇化进程中乡村振兴战略的对策。

关键词:郑州市;城镇化;逆城镇化;乡村振兴战略

中图分类号:F323;F299.21 文献标识码:A 文章编号:1671-0037(2019)9-80-8

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2019.09.012

1 引言

随着我国经济进入高质量发展阶段,工业化、城镇化不断深入,城镇化进入快速发展与质量提升的阶段,城市发展带动农村经济增长的能力进一步提升。但是我国大量农民生活在农村的基本国情没有改变,乡村与城市的差异依然显著,多样性分化的趋势仍将延续。如何在乡村振兴战略的政策背景下,协调城乡一体化发展,以城镇化带动乡村发展,在城镇化进程中做好乡村振兴工作,是城镇化进程中的重大课题。

我国正处于加速城镇化的进程中,城镇人口比重从1978年的17.92%上升到2018年的59.58%,达到世界平均城镇化水平,但相对于一些发达国家超过80%的城镇化水平,我国的城镇化还有很大的发展空间。改革开放以来,我国经济增长的过程就是工业化和城镇化相互促进和协调发展的过程,城镇化也是解决当前我国经济发展的重要出路,在2030年前实现80%的城镇化率对我国经济发展和民族复兴至关重要[1]。然而,农业仍然是我国的支柱产业、农村落后的生产力状况仍然是普遍现象、农民还没有完全脱离贫困,因此,实施乡村振兴战略是建设现代化经济体系的关键举措。中共中央国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》阐述了乡村振兴战略的重大意义,指出农业是国民经济的基础,农村经济是现代化经济体系的重要组成部分,实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,有利于推动农业从增产导向转向提质导向,增强我国农业创新力和竞争力,为建设现代化经济体系奠定坚实基础[2]。城镇化和乡村振兴战略都是国家关于农业农村农民发展的重要战略举措,城镇化促进乡村经济发展、改善农民居住条件、提升公共服务质量等,与乡村振兴战略的目标是一致的,但是人口城镇化也会给农村生态环境、乡村治理等产生不利影响[3]。因此,研究城镇化对乡村振兴战略的影响并提出相应对策有重要的现实意义。

2 文献综述

国内关于城镇化的研究从城镇化的内涵、评价指标构建、城镇化对乡村振兴战略的影响等方面展开。不同学者对城镇化内涵的理解都受到了自身所在学科的影响:人口学家关注人的转移过程,强调城镇化即农村人口向城市的转移和集中,指的是城市人口在总人口中比重的提高;经济学家强调经济的转化过程,即农村经济向城市经济的转化;社會学家强调乡村生活方式向城市生活方式的转变;地理学家强调乡村地域景观向城市的转化和集中,包括了人口、产业等内容[4]。关于城镇化水平与程度的度量,如宋香荣研究了新疆城镇化水平和新疆城镇化质量的协调发展问题[5];朱洪祥将城镇化的发展水平归结为城镇化发展的“动力因子”“公平因子”“质量因子”和“集约因子”四个方面[6]。城镇化已经突破单一的人口指标限制,更多地体现为一个地区在经济和社会生活等方面的综合反映。关于城镇化的影响,罗震东和何鹤鸣研究了城镇化对农民福利的正增长带动,为乡村发展注入活力,为乡村振兴提供了更多可能和机遇[7]。贺雪峰则研究了城镇化扩展对乡村环境、资源和生态造成巨大压力,从而影响乡村振兴战略的实施[8]。

政府部门和学术界对乡村振兴战略进行了大量的研究,从乡村振兴的核心内涵到战略意义,从乡村振兴战略的顶层设计到战略实施过程中的具体问题,既有理论分析,又有具体实践路径研究,内容丰富,观点鲜明。关于乡村振兴战略的内涵和意义的研究,总体上围绕习近平新时代中国特色社会主义思想提出观点,如谢彦明、樊平、蒋永穆等研究了乡村振兴战略的内涵、基本依据及理解范式,提出乡村振兴战略是在我国经济快速发展、城乡发展不平衡和我国社会主要矛盾转变等背景下统筹推进农村经济、政治、文化、社会、生态文明建设,走中国特色乡村振兴之路[9-11]。乡村振兴战略政策顶层设计的研究主要围绕2018年“中央一号文件”和中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,结合产业特点和各专业理论提出观点,如刘彦武基于“中央一号文件”研究乡村文化振兴的顶层设计及政策演变[12],李铜山结合中央政策变化历程研究乡村振兴战略的政策底蕴等[13]。关于乡村振兴战略实施过程具体内容的研究则主要围绕乡村振兴战略的总体要求展开,研究乡村振兴战略总体要求的实现路径、条件和对策等相关内容,如姜长云研究了产业兴旺的首位性[14],胡红霞等研究了乡村治理在乡村振兴战略中的基础作用[15]。关于对郑州市城镇化的研究,主要是城市发展对策的研究。张学艳研究了郑州市新型城镇化建设的现实困境与路径选择;李鹏鸽主要结合郑州市城镇化的现状,分析了郑州市新型城镇化建设发展模式;赵红丽研究了郑州市新型城镇化建设金融支持存在的问题及对策研究。

通过文献的梳理,我们总结以下特点:第一,关于城镇化,重点关注了城镇化本身的内涵、评价、测度和影响,而对城镇化中存在的具体问题,分析的文献并不多,且都集中在宏观层次;第二,针对乡村振兴战略的研究,近两年来,文献非常多,但仍然以宏观研究为主,对乡村振兴背景下的城镇化问题,分析的文献较少,且正向研究多,客观分析较少;第三,针对具体城市的城镇化研究主要立足城市发展,研究以城市为中心的城镇化问题,缺乏具体城市的城镇化对乡村振兴战略影响的实证分析。

本研究主要立足以下几个方面:第一,研究郑州市当前城镇化的现状和存在的问题;第二,研究城镇化进程对郑州市乡村振兴战略实施的促进作用和可能存在的问题;第三,针对郑州市城镇化存在的问题和对乡村振兴战略实施的影响,提出建议和对策。

3 郑州市城镇化的现状和存在问题分析

3.1 郑州市城镇化的现状

郑州市是河南省的省会,总面积有7 446平方千米,在城镇化和乡村振兴战略的实施进程中,具有代表性和政策引领作用。作为中部地区比较有代表性的城市之一,郑州市近几年来经济发展速度较快,城镇化水平显著提升,取得了很大的成就。2018年《郑州市国民经济和社会发展统计公报》显示,郑州市常住人口1 013.6万人,城镇人口743.8万人,城镇化率为73.4%,其城镇化率高于全国的平均水平,但是与北京(86.5%)、上海(89.6%)等一线城市相比仍有差距。在国家中原崛起战略、“一带一路”倡议的宏观政策带动下,郑州市抓住机遇,经济发展、城镇居民人均收入、城镇化水平有了显著的提升(如图1、图2、图3)。

从图中可以看出,郑州市的GDP总量增长较快,从2011年到2018年增长了1/3的GDP总量;在经济快速发展的同时,人均收入显著提升,由2011年的居民人均收入23 344.83元到2018年的39 379.15元,人均收入增加1万多元,在人口基数和密度较大的城市中,其取得的成就是显著的。在城镇化方面,考虑单一的城镇化衡量指标,即城镇人口和城市总人口的比值,从2011年到2018年增加了近10%,发展速度稳步上升,城镇人口不断增加。

3.2 对比衡量郑州市城镇化水平

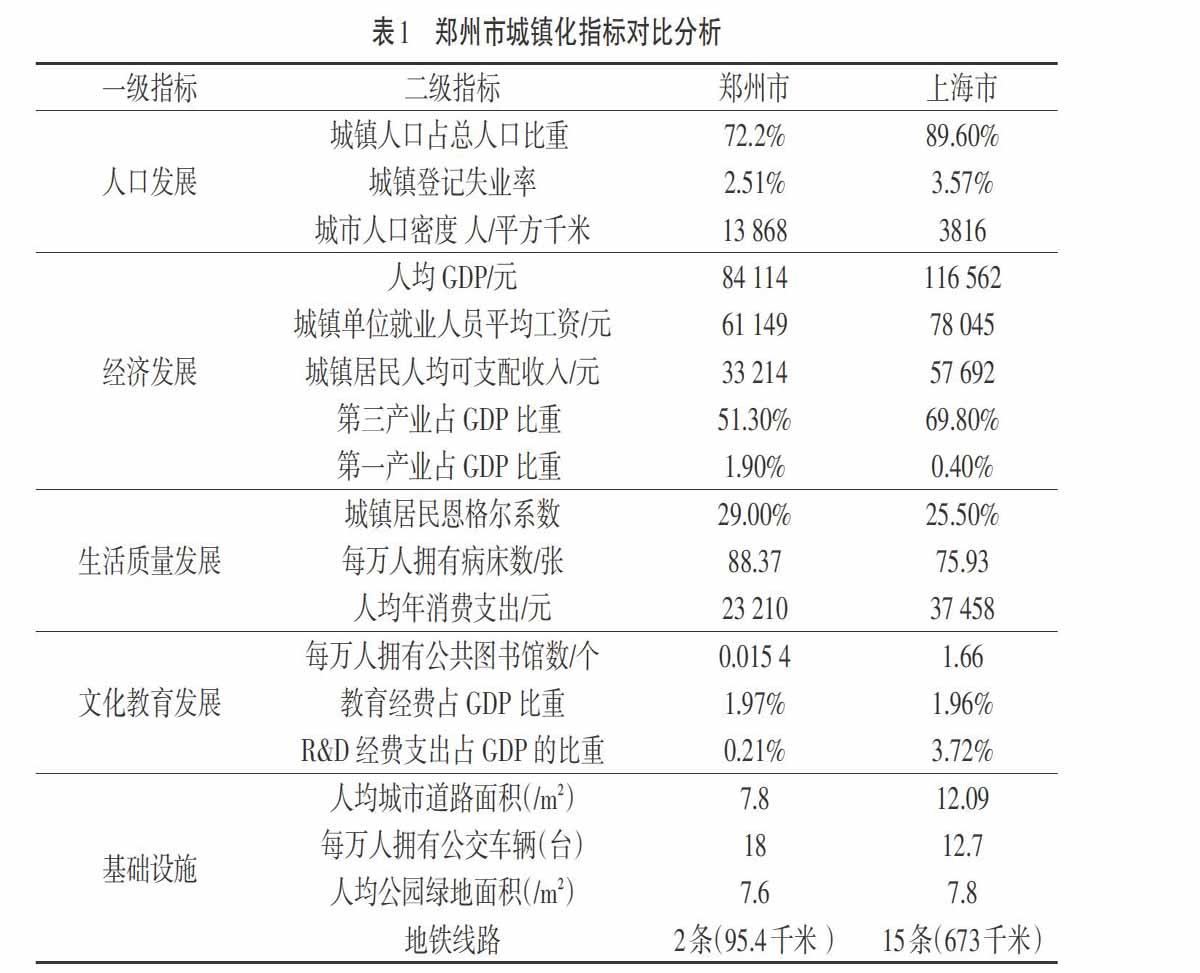

随着经济的快速发展和乡村振兴战略的推进,衡量城镇化水平不再以单一的人口城镇化作为标准,而是综合考虑土地、经济发展水平等因素,新型城镇化概念提出以后,人口的城镇化不再被视为城镇化的唯一测量指标,以产业、环境和人口融合等为主要维度的综合城镇化测度指标逐渐受到重视。田雪莹选择人口发展、经济发展、生活质量发展、文化发展和基础设施建设5个一级指标,构建我国城镇化水平综合评价体系,在此基础上选取指标数据进行测算和评价。借鉴田雪莹教授的评价方法去审视郑州市城镇化水平,并与国内城镇化水平较高的上海市作对比,综合分析郑州市的城镇化发展(如表1),发现郑州市城镇化仍有很大的发展空间。

①人口发展方面,与上海市相比,城镇人口所占比重仍较低,且人口密度是上海市的3倍,登记失业率虽然较低,但是就业水平和工资待遇方面差距较大。②经济发展方面,人均GDP、就业人员平均工资和城镇居民人均可支配收入差距较大,这些指标反映了郑州市整体经济水平与发达城市的差距,表明郑州市处在较低的城镇化水平;在第三产业和第一产业占比方面,上海市的农业在经济总量中的占比很低,说明上海市的农村发展基本和城市接轨,城镇化程度较高,而郑州市的农业占比高于上海市。③生活质量方面,郑州市的恩格尔系数高于上海市,人均消费支出与上海市有较大差距,这两个方面的数据揭示郑州市居民的消费水平和消费倾向与发达城市的差距,人均拥有的病床数高于上海市,这是一个较好的城市生活质量体现,说明郑州市在城镇居民医疗发展方面成绩突出。④文化发展方面,选取了教育、科研投入和每万人均拥有图书馆的数量作为观測指标,突出的表现是人均拥有图书馆数量和科学研究发展投入方面郑州市与上海市的差距明显;⑤在城市基础设施建设方面,郑州市与上海市的人均拥有道路面积和城市公共交通差距较大,尤其是地铁建设,上海市是我国地铁建设比较早且比较完整的城市,而郑州市刚刚起步,在城市建设方面有明显的差距。

3.3 郑州市城镇化存在的问题

通过以上对郑州市城镇化现状的分析,有助于我们深入地了解郑州市城镇化的现状,为乡村振兴战略实施背景下城乡协调发展打下基础。郑州市城镇化存在的问题主要表现在以下几个方面。

3.3.1 郑州市城镇规模较小,辐射能力弱。从郑州市和上海市的城镇化指标对比中发现,郑州市的城市人口密度是上海市的4倍多,这表明郑州市的城镇化规模仍然处在较低的水平,城镇规模与城镇化人口的增长并不匹配。

3.3.2 产业基础薄弱,基础设施建设相对落后。郑州市产业结构单一且基础薄弱,缺乏龙头企业的带动,城市工业基础差,高科技产业和影响力较大的服务企业少,交通、城市绿化、公共服务基础设施落后。

3.3.3 乡村地区居民城镇化进程缓慢。郑州市人口密度较大,城乡协调发展滞后,虽然城中村改造和城市发展的辐射作用逐步显现,但是依然存在乡村地区居民城镇化发展缓慢的问题,主要表现在乡村城镇化的动力不足,包括政策、资金、社会资本、土地改革等一系列问题,这需要在乡村振兴战略实施过程中去解决。

3.3.4 乡村城镇化进程中的文化建设问题。在乡村的城镇化和城市自身发展的城镇化进程中文化建设是个突出问题。郑州市虽地处中原,但是教育资源匮乏、文化建设落后,从郑州市城镇化的文化发展指标中可以清楚地看到差距,人口的城镇化不是全面的城镇化,只有经济和文化建设协调发展才是真正的城镇化,郑州市在文化建设方面的问题是非常突出的。

3.3.5 城镇化过程中的环境问题。在城镇化的指标体系选择中,没有关于环境方面的指标。一方面是由于这方面的数据不健全;另一方面是由于不同城市的环境条件差异较大,可比性不强。但是,我们不能忽略这个问题,郑州市在2016—2019年,城市空气污染严重,开始了城市汽车限行政策,这是环境恶化采取的措施之一,在城镇化的进程中必须要关注环境问题。

4 城镇化进程对乡村振兴战略的影响

城镇化是乡村振兴和城乡协调发展的助推器,关于乡村振兴战略的宏观性研判和框架性认知对城镇化亦产生重大影响。目前,国家政策的重点在农村,而城镇化建设正是带动我国社会经历由“乡土中国”到“城镇中国”的总体性社会变迁,是实现乡村振兴的重要手段。乡村振兴战略作为国家顶层设计的重要布局,是落实国家现代化发展的重要一环,而城镇化建设和城镇治理在过去、现在乃至将来都是实现乡村振兴战略的有效引擎。以下将讨论城镇化对乡村振兴战略带来的积极影响和挑战。

4.1 城镇化进程对乡村振兴战略的强大推动作用

4.1.1 城镇化促进农村产业集聚和农村经济的快速发展。在我国当前城乡二元结构体制下,农村经济发展滞后,对国民经济整体的发展带来不利影响,这也是国家实施乡村振兴战略的原因之一。城镇化的过程本身就是人口和资源的聚集过程,人口和资源在地理空间上的汇聚,不仅会形成更大的市场竞争,也会形成更大的市场激励,推动城镇化向农村蔓延,带动农村经济的发展。与此同时,城市内(或周边地区)的企业,也可以低成本地获得农村资源,从而推动经济的快速增长。城镇化的产业效应推动经济增长,城镇化的快速发展促进了市场发展,资本市场、要素市场、产品市场的同时扩大加剧了市场竞争,市场竞争是企业调整产业结构的原动力,城镇化的发展促进了农村劳动力向城镇转移,并推动农业向第二、三产业的转移,进而促进经济结构优化,推动经济持续增长。

4.1.2 城镇化改变乡村治理体制。在城镇体系中,大城市治理的重点要放在对周边农村的辐射和带动作用上。在优化治理过程中要重新定位城市的核心功能,将非核心功能向周边区域疏解,带动周边区域农村治理体系的发展。与此同时,还需要关注城市出现的“逆城市化”现象。在政府治理中完善城镇发展的协调和合作机制,实现组团式城镇体系的合作治理。县城和镇区是城镇化的桥头堡,是城市和乡村的接点。在城镇化的过程中,要将县城确定为“增长极”,统筹县域的政治、经济、社会、文化和生态发展,以高品质的城镇生活吸引“在乡”人口和“返乡”人口,实现“就地城镇化”,直接推动乡村振兴中人力资本的存量。改变乡村治理结构,把城市治理中完善的治理模式与乡村的具体特征进行结合。

4.1.3 城鎮化加快乡村文化建设,促进乡风文明。在城镇化的过程中,农村为城市发展提供着土地、生鲜、粮食和劳动力等资源,是城市经济腾飞的稳定器和蓄水池。城镇化和工业化是政府与市场联手推动的一场由农业社会向现代社会的转型。这种转型打破了城乡二元结构的壁垒,促进农业文明向工业文明的转变。城镇化带来的工业文明和乡村治理的改变,为乡村文化建设提供发展机遇,对农村教育发展、科学知识普及、破除农民生活陋习和传统封建思想起到强大的推动作用。在城镇化过程中,挖掘乡村特色文化,盘活地方和民族特色文化资源,建设美丽乡村,吸取城市文明及外来文化优秀成果,促进乡村文明建设。

4.1.4 城镇化提高农民收入,促进农民生活水平提高。城镇化建设通过对土地进行科学合理的规划、规范对土地的使用,加强城镇化进程中政府的调节作用,将城镇建设发展与土地和人口流动政策进行衔接,加快乡村城镇化进程,使农村广大的剩余劳动力得到转移,从而让农民的收入水平得到提升。在保障耕地面积和环境的前提下对农村土地使用进行合理规划,吸纳农村剩余劳动力,发展乡镇企业,打破落后的农村地区经济结构,让土地、人口、资源的优化为农民带来更高的收入。最终实现富裕是城镇化建设的目标,也是乡村振兴战略的最终要求。

4.2 城镇化进程对乡村振兴战略的挑战

4.2.1 城镇化中土地的不合理利用阻碍乡村振兴。城市土地是城市活动的载体,城镇人口对住房、交通和公共设施的需求不断加强。因而人口城镇化是土地城镇化最直接的动因,城镇化中的“耕地红线”是一个不容忽视的问题。城市规模的扩大是城镇化发展的正常途径之一,但是在这个过程中部分政府被动发挥作用,导致了土地的不合理使用甚至是被破坏。例如,对耕地、林地的无规划利用,对传统文化、名胜古迹的破坏,环境的破坏等,严重阻碍了乡村振兴战略的实施。

4.2.2 城镇化带来失地农民的就业、社会保障等问题。城镇化带来的另外一个严重问题就是失地农民的就业问题。郑州市和全国大部分的城市城镇化所采取的措施基本相同,人口城镇化和土地开发后给拆迁村民的安置主要是采取货币补偿和产权置换相结合的方式。通过这些方式使村民能够暂时得到多套房屋或货币补偿,对拆迁农民的生活没有太大影响,农民生活在短期内得到了较好的改善。但是,大多数农民文化水平较低且没有一技之长,对再就业存在等、靠、要的依赖思想,主观能动作用发挥不够,就业创业意识不强;对被征地农民职业技能培训实效性不强且缺少针对性,就业培训机会少,培训所涉及的项目相对简单,技术含量较低;政府开发就业项目有限,不能满足所有失地农民的需求。这些因素都一定程度上增加了被征地农民的再就业困难。除了就业问题,失地农民居住安置、社区建设、社会保障等一系列问题,给农民的生活带来挑战,给乡村振兴带来阻力。

4.2.3 城镇化中的不合理政策打破农业生态平衡。城镇化是有关城市建设发展的长远规划,缺乏合理布局和科学论证的情况下开展城镇化建设,必然会打破原有的农业生态平衡。加之部分管理人员缺乏生态意识,随意破坏耕地、改造河道池塘、乱砍滥伐林木、破坏植被等,打破农业生态平衡,对生态系统造成很大的威胁。农业生态平衡被破坏不仅影响了城镇化进程的水平和质量,还制约了城镇的经济、社会以及资源、环境的可持续发展。

4.2.4 城镇化的急功近利对乡村治理带来挑战。乡村治理主要是乡村基层政权和组织对乡村的管理,其主要形式是村支部领导下的各级乡村自治组织治理乡村。城镇化的进程对乡村的影响无疑会给乡村的治理带来挑战,特别是急功近利的思想会导致原有乡村治理体系的散架,但新的适合城镇化发展的乡村治理体系又没有形成。吴蓉等指出乡村治理是乡村发展的保障,同时指出谋私化、形式化、公共服务缺失、基层组织人员离村等诸多问题,对乡村振兴带来挑战。

5 城镇化进程中乡村振兴战略的对策

城镇化对乡村振兴会产生正反两个方面的影响,本文将结合郑州市城镇化中存在的问题和对乡村振兴战略的影响,提出相应的对策和建议。在城镇化过程中,应该重点关注城镇化和逆城镇化的协调、土地的有效利用和空间用途的管制、城镇化中的生态环境保护、文化建设和乡村治理问题,最终实现乡村振兴战略的城乡协调统一的一体化发展。

5.1 乡村振兴战略中的城镇化和逆城镇化协调发展

城镇化从人口流动的角度讲是农村人口向城市的集聚,从而引起城市的扩张,而逆城镇化主要是指城市人口向郊区或是农村的转移,从而带动农村的发展。城镇化对乡村振兴战略的积极影响在上部分已经阐述,这里主要说明逆城镇化对乡村振兴战略的促进作用。逆城镇化有利于乡村振兴,主要是逆城镇化为乡村发展增添了新要素、新动能、新模式。所谓新要素,是指来自于城市的资本、技术、劳动、信息、人才、组织管理、服務等各种发展要素,创造了产生乡村活力的新动能;所谓新动能,是指外力推动乡村经济结构、社会结构的变迁,形成了城乡融合的动力机制,这种动力机制生成于深化规制层面的改革与创新;所谓新模式,是指城市发展要素与乡村空间资源的有机结合,形成了在乡村原有基础上就地实现自主城镇化的模式。在乡村振兴战略的实施过程中,城镇化和逆城镇化相互作用,共同促进乡村的发展,把“招商引资”与“招人引财”结合起来,以公共财政解决地区基础设施的投入,带动民间资本更多地投入到提高地方品质、兴业创业中,这也与国家农业农村农民优先发展的指导思想相一致。

5.2 土地的有效利用和空间用途的管制

城镇化进程中的合理利用土地是极其重要的,土地政策改革也是乡村振兴战略的重要内容。《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中指出,在城镇化的进程中强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,统筹自然资源开发利用、保护和修复,按照不同主体功能定位和城乡统筹原则,开展土地资源开发的适宜性评价,科学划定生态、农业、城镇等空间和生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界,推动主体功能区战略格局在市县层面精准落地,健全不同主体功能区差异化协同发展长效机制,解决城镇化中的土地合理利用问题。在郑州市城镇化进程中,特别是在郑州市国家中心城市建设的背景下城市发展速度快,更应该注意土地的利用问题、城中村改造问题和拆迁问题。

5.3 把生态环境保护放在突出位置

脱离了生态环境保护的经济发展和城镇化建设等同于以牺牲环境资源为代价的自杀性发展。城镇化没有模板,必须因地制宜进行城镇开发,不能走“先污染再治理”的老路。在乡村振兴战略的实施过程中,不能以助推乡村发展为借口把城市的污染边缘化或转移至乡村,不能以环境污染为代价发展农村经济。生态系统是一个整体,各部分相互联系,一旦破坏了生态平衡就会造成严重的连锁反应。

5.4 城乡互动的文化建设

在乡村振兴战略的指引下,国家以城镇化战略推动农村发展,在这个视域中的乡村文化建设是一种城乡互动视域下的文化,既区别于城市,也区别于传统乡村。在文化建设领域,乡村文化对城市文化的重要性远远超过城市所给予农村的,这是由乡村文化的个性和多样性特征决定的。乡村文明来源于传统文化的传承,立足乡村传统文化,吸取城市文明及外来文化的优秀成果,在保护传承的基础上,创造性转化、创新性发展,为增强自身文化自信提供载体。郑州市是重要的农耕文明发源地之一,黄帝故里坐落于此,深入挖掘农耕文化中蕴含的优秀思想观念、人文精神,充分发挥其凝聚人心、教化群众、淳化民风的重要作用。划定乡村建设的历史文化保护线,保护好文物古迹、传统村落、民族村寨、传统建筑、农业遗迹、灌溉工程遗产。传承传统建筑文化,使历史记忆、地域特色、民族特点融入乡村建设[3]。

5.5 完善乡村治理机制,推进城乡一体化

在乡村振兴战略实施背景下,城市和乡村的发展应统筹谋划,推进城乡建设一体化。完善乡村治理机制,打造一支新型的乡村干部队伍,完善基础设施、发展乡镇企业、推进土地流转、建设乡村文明,循序渐进地推进城镇化建设。同时,积极响应乡村振兴战略发展规划,因地制宜发展特色鲜明、产业融合、充满魅力的特色小镇,加强以城镇为中心的农民生活圈建设,以中心城区带动乡镇,以镇带村、以村促镇,推动镇村联动发展。建设生态宜居的美丽乡村,发挥多重功能,提供优质产品,传承乡村文化,满足人民日益增长的美好生活需要。

参考文献:

[1] 万广华.城镇化与不均等:分析方法和中国案例[J].经济研究,2013(5):73-86.

[2] 中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》[EB/OL].(2018-09-26)[2019-07-25].http://www.gov.cn/zhengce/2018-09/26/content_5325534.htm.

[3] 涂丽,乐章.城镇化与中国乡村振兴:基于乡村建设理论视角的实证分析[J].农业经济问题,2018(11):78-91.

[4] 张占斌.新型城镇化的战略意义和改革难题[J].国家行政学院学报,2013(1):48-54.

[5] 宋香荣,董婷婷.新疆城镇化水平与城镇化质量协调度分析[J].新疆农垦经济,2017(12):41-47.

[6] 朱洪祥.山东省城镇化发展质量测度研究[J].城市发展研究,2007(5):37-44.

[7] 罗震东,何鹤鸣.新自下而上进程:电子商务作用下的乡村城镇化[J].城市规划,2017(3):31-40.

[8] 贺雪峰.农民价值观的类型及相互关系:对当前中国农村严重伦理危机的讨论[J].开放时代,2008(3):51-58.

[9] 谢彦明,张连刚,张倩倩.农业多功能视域下乡村振兴的逻辑、困境与破解[J].新疆农垦经济,2019(4):5-15.

[10] 龙花楼,李婷婷,邹健.我国乡村转型发展动力机制与优化对策的典型分析[J].经济地理,2011(12):80-85.

[11] 闫丽娟,孔庆龙.政府扶持、社会助力与农民行动:人口较少民族乡村发展的内源动力新探[J].西南民族大学学报(人文社科版),2016(7):19-25.

[12] 劉彦武.乡村文化振兴的顶层设计:政策演变及展望:基于“中央一号文件”的研究[J].科学社会主义,2018(3):123-128.

[13] 李铜山.论乡村振兴战略的政策底蕴[J].中州学刊,2017(12):1-6.

[14] 姜长云.准确把握乡村振兴战略的内涵要义和规划精髓[J].东岳论丛,2018(10):25-33,191.

[15] 胡红霞,包雯娟.乡村振兴战略中的治理有效[J].重庆社会科学,2018(10):24-32.

Abstract: As one of the seven strategies proposed in the report of the 19th National Congress of The Communist Party of China (CPC), rural revitalization strategy is the main focus of China's "Agriculture, Rural areas and Peasantry" work in the new era, and urbanization is the booster of rural revitalization. Taking Zhengzhou as an example, this paper studied the impact of urbanization on rural revitalization strategy, analyzed the reasons and put forward countermeasures. Combined with data of Zhengzhou Statistical Yearbook (2011-2018), Statistics Bulletin of Zhengzhou National Economy and Social Development (2018) from five aspects of the population development, economic development, the quality of life development, cultural development and infrastructure construction, the impacts of urbanization development level on the rural revitalization strategy in Zhengzhou were analyzed, and rural revitalization strategies in urbanization, such as "the counter urbanization", effective utilization of land and space use control, cultural construction and ecological protection, integration of urban and rural construction were put forward.

Key words: Zhengzhou; urbanization;counter urbanization; rural revitalization strategy