四川大姐和她的血皮菜(外一篇)

2019-01-09乔星明

■乔星明

有一阵儿,我家住顶楼。刚搬去时,楼顶一片空空荡荡,几百平米的大空间,有人拉了塑料绳在楼顶上晒衣服,晒被子。我家因为挨得近,没风的时候就经常和孩子在楼顶上打羽毛球,或者端把椅子坐在楼顶上晒太阳,看书,看风景。

邻居租住的是个四川大姐,男人在她妹妹的工厂上班,大姐从农村老家来,闲着没事,不知从哪里搞来了泥土和木箱子,在楼顶种上了蔬菜,她种的有莴笋、油麦菜、生菜、豇豆、辣椒、葱、蒜……林林总总,俨然把乡间的田野搬到楼顶上来了。她还种有一种叫不上名字的菜,叶子背面是红色的,正面是绿色的,闻上去有一点中药味。大姐说这个叫血皮菜,炒着吃,做火锅都好得很。关键是这菜特别好种,掐一节往土里一插,莫管它,肥田瘦地都不打紧,它长得好得很,就像我们这些乡下人,皮实。

闲暇时我喜欢转悠,看她浇水、拔草、施肥、捉虫,架子上的西红柿红了,她顺手摘几个让我尝。嗯,有机的,果然味道跟超市里的不一样。她说:“你早的晚的时间在楼顶上没事,转悠,发呆,还不如种点蔬菜,既锻炼身体,又可以享受劳动成果,再说,这大的地方,浪费了多可惜,这要是在农村,还能种一片麦子呢。”

我表现出为难情绪,第一弄不到土,第二弄不到木箱子,第三我不会种,第四弄得一身脏兮兮的。她看出来我是一个懒人,就大包大揽,箱子让他男人做,工地上有的是边角废料,土更好说。周末了,她砰砰砰来敲我家门,我正睡眼惺忪,打开门她塞给我一把小铲子,说,走,到军分区后边林子里铲土去。我说我还没想好种不种呢,她不由分说拉着我就走。果然,黑黝黝的腐殖土。大姐像见到宝贝一样,用手捧,用铲子铲,装了满满两提兜,累得汗水把头发都打湿了。我心想,不就是点泥土吗?稀罕个啥?大姐捧着一把泥土说,泥土不脏,你闻,香着呢,世上哪样东西不是泥土里长出来的。

我闻不出来香,闻到的都是枯枝败叶腐烂的味道。她笑,那是你对它没有感情,我们乡下人,祖祖辈辈哪里离得开泥土,它才是我们的恩人呢!你种啥它长啥,只要人勤快,悉心伺候,土地可对得起人了。我们那里人稠,土地少,不够种,连田埂上都种黄豆,房前屋后更是见缝插针。你们这边好多地呀,荒起,没人种,可惜了。赶明儿挣到钱了,去乡下租一大块地种,养点鸡鸭,都是绿色的,不知道有几巴适。

进了城的大姐依然对土地情有独钟,舍不得有块空地荒起,哪怕楼顶上的大平台。在大姐的影响和号召下,很快我也成了菜农,下班后就拿起了小铲子。我种的是懒人菜,蒜苗和葱,还有一点叶子青菜。大姐教我把蒜子一个挨一个排在土里,长出来的蒜苗绿油油的一片,跟韭菜一样密,拿剪刀剪了炒腊肉吃,香得很。剪过的地方过不了多久又长出了新的一茬蒜苗。这个办法很好,节约土地资源。叶子青菜她让我种生菜,说生菜不大长虫,不像小白菜,一长出来就让虫吃了,最爱吃白菜的是小蜗牛。

有时候我出差几天,大姐帮我浇水,帮我施肥,帮我打理菜园。大姐还把她种的血皮菜掐了一把,顺手帮我插了。果然长得茁壮,后来竟然长成一大蓬了,叶叶鲜嫩,掐过还长,风风火火地长,吃涮锅时,就多了一个风味。孩子百度过,这菜叫紫背菜,富含丰富的营养,是一种得天独厚的绿色山野菜。它又叫红凤菜,为菊科三七草属植物,全年可采食,还真适合我这种人种它。

大姐用的是芝麻饼做肥料,泡好之后给蔬菜加餐,蔬菜蹭蹭往上长,叶子肥嘟嘟油汪汪的,一畦畦蔬菜看了特别喜人,引来楼上楼下的住户都来参观。大姐也大方,蔬菜成熟了,这个一把,那个一捆,人人都乐呵呵的。舌头不说谎,吃了这样的蔬菜再不愿意去超市买菜了。有的干脆也加入了种菜队伍,渐渐的,光秃秃的楼顶变成了一片绿色,很是壮观。

楼下的婆婆七十多岁,原来是个老师,老伴死了好几年了,有个儿子在上海工作,很少回来看她。她自己一个人过日子,腿脚也不利索,很少见她出门。不知啥时候太婆也弄了一个菜盒子,种起了芫荽和薄荷,每天早晚都在楼顶上,一个小铲子不离手。太婆说那是大姐给她弄的一盒子土让她种菜,太婆像个孩子一样欢喜得很,一边种菜一边找人聊天。大姐说给太婆种的这两样菜可吃可药,芫荽开胃消郁还可以止痛解毒,煮水还能治雀斑。薄荷可以做汤,还能泡水喝。于是隔天太婆就端上了一杯薄荷茶,青绿的几片叶子,躺在水里面,又好看又好闻。几个老婆婆也都跟着一起喝起了薄荷茶。大姐说,其实血皮菜一样也是一味好药,在她们老家,长疮长包,多吃点血皮菜也就没事了,用血皮菜捣碎还可以治外伤。农村里人聪明得很,老祖宗传下来的小单方,她收藏了不少,有个头痛脑热,都能自己解决,谁还上医院啊。说得大家一楞一楞的,都很佩服大姐这个人。

闲来无事的一帮老爷子老奶奶在大姐的带领下,今天上山取土,明天去市场买菜种,后天去中药店淘药渣子,药渣子是好肥料呢,个个使出了绣花的功夫。大姐从楼下捡回来一个折叠桌子,还有几把椅子,都好好的,大概是哪家公司搬家丢下的,往楼顶上一支,大家围坐在一起。楼顶上有了种菜军团,下班后不慌回家了,得听听大家都在聊些啥。

周末,几个婆婆兴冲冲地将炒好的菜端上楼顶,跟大家一起分享。这是个移民城市,北有哈尔滨的,南有上海的,各地的口味自然有各地的特色,像我这种懒人,不仅饱了口福,还能分享到各种做菜心得。这其中自然少不了大姐,她的蒜苗加郫县豆瓣炒出来的回锅肉,色泽灿烂,引爆味蕾,想想都流口水。看着大家乐呵呵的样子,想到以前,邻里之间只在电梯里见面,基本上都不打招呼,人们习惯了保持彼此间的距离。而现在这些老年人因菜聚会到一起了,无论身份贵贱,都跟亲戚一样,从聊种菜到聊养生,聊儿女,聊各种可聊的话题。

每天早上,第一个上楼顶平台的必定是楼下太婆,接着是一对上海的老头老奶奶,然后是推着轮椅的葛大爷,轮椅上坐着的是他的老伴儿张阿姨,大家热烈地打着招呼,问吃了没有,睡得怎样,一天的日子就这么开始了。是啊,年老了,都寂寞呢,种菜就成了一种交往的媒介,这还得感谢这个四川乐山的大姐。

数年后,我搬离了那个小区,买了一套带院子的房屋,特地从老房子带来的一袋土,倒在院子里还没来得及种上蔬菜,有一日忽然发现,有几棵血皮菜竟然悄悄地长了半尺来高了,我记起大姐说过,血皮菜皮实得很,不择土壤,在她们老家,哪里都能生长。看到眼前的血皮菜,这个农村老大姐,我有点想她了。

摆地摊的夫妻

一对夫妻,摆一个地摊,在人家的后檐下,临着白二河的人行道。行人多,熙来攘往,地方很是促狭。靠墙是一台缝纫机,妻子的,只是缝缝补补,比如,截裤脚边,收腰身,做个套袖什么的,正经的大件衣服几乎没有做过。地上半张三合板,四角用砖头支着,头花、镜子、梳子还有一些杂七杂八小物件,摆得很满,不过,这些东西满打满算也不值一百块钱,这是丈夫的营生。

夫妻俩有一个孩子,不到两岁。有时见他睡在妻子的缝纫机上,因为天气热,小肚肚上搭一条毛巾,小脚小手都露在外面。妻子摇一把蒲扇,不紧不慢,为儿子驱赶蚊蝇。有时见他骑在丈夫的脖子上,高兴起来,将丈夫的脑袋拍得啪啪响,嘴中的涎水亮晶晶的,牵丝不断,流到丈夫光光的头顶上。多数时候在不足三尺宽的过道上独自玩耍,偶尔尿得一地的湿,用棍子蘸了画画,用双脚去踩踏。妻子和丈夫都不去理会,有时会停下来,伸头观瞻,然后,两人会心地相视一笑。

八点不到,他们便张罗出摊。两个人忙忙碌碌,丈夫喊妻子帮忙找支摊子的砖头,可能是昨夜哪个小鬼存心捣乱,将砖头扔得东一块,西一块,丈夫找回来几块,很高兴的样子,躬着身,抱在胸前,也不怕弄脏了衣服,矮矮胖胖的身子快步移动,像一只可爱的企鹅。妻子也发现了一块,仿佛发现的不是一块砖头,而是一个金元宝,兴奋地高声唤丈夫:“这里!这里还有一块!”

摊子支好了,丈夫就靠了白二河的护栏,坐在一个小马扎上。妻子从大挎包里拿出一个大大的塑料杯,拧开瓶盖,把杯子递给丈夫。塑料杯很大,约摸可以装上两斤茶水。丈夫接过茶杯,眯着眼望着河那边,慢慢喝了一口。

一会儿,妻子的缝纫机开始响起来,嗡嗡的,那声音亲切,熟悉。太阳照过来了,暖暖的,河两岸的楼房,金属的护栏,栗色的缝纫机,丈夫黑且敦实的脸,还有妻子随着缝纫机微微有些前倾的肩膀,全都沐浴在这金黄色的光影里,一幅很温馨的画面。

午饭就在摊子边上解决,锅碗瓢盆,还有液化气炉子,不知藏在何处,要用的时候,就都跑出来了,一应俱全。大约十二点钟左右,远远的,就闻到了饭菜的香。时间长了,闭着眼睛,我都可以准确地猜出他们做的什么菜。辣椒、白菜、豆腐、猪肉,还有鱼。每天中午,很少重样,这都是丈夫的手艺。丈夫做菜,很认真,很投入,像是在做一门高深的学问,系着围裙,挽着袖子。每一样菜肴的搭配,从来不马虎,红的绿的,点缀得很是恰当。主食多为米饭,有时也做面条。饭做好了,那小摊子,便掀起半边,做了餐桌,一家人津津有味地吃饭,一条擦汗的毛巾搭在丈夫光光的脖子上。有时候,妻子扯过来擦了擦,然后又随手就搭在丈夫肩膀上。儿子调皮,小手就伸到菜盘子里,也不干涉,偶尔让辣椒辣得哇哇大叫。

闲时,也有三两个老乡过来走动,妻子就让了自己的凳子,给客人坐,丈夫呢,有时候靠了护栏站着,有时候蹲着,还有时候将一块砖轮起来,半边屁股支在上面。与老乡多数说的是老家的人和事,哪家的姑娘嫁了,哪家又盖了楼房,丈夫和妻子都很感兴趣,说得两眼放光。

如果没有特殊情况,我每天上班必从他们面前经过,一天至少是四趟。看到这一家人的生活,感到亲切、实在,竟生出几分羡慕了。他们摆一个小摊,挣一点小钱,没太多的奢望,每天的日子却过得那样的认真,乐融融的,从他们的眼目中看不到忧愁的痕迹。而我们总是朝着远方飘缈的目标,匆匆地走过白天和黑夜,却看不到眼前的快乐和幸福,日子过得心绪纠结,愁眉不展,满怀疲惫。细细想来,他们才是真正地懂得生活的人。

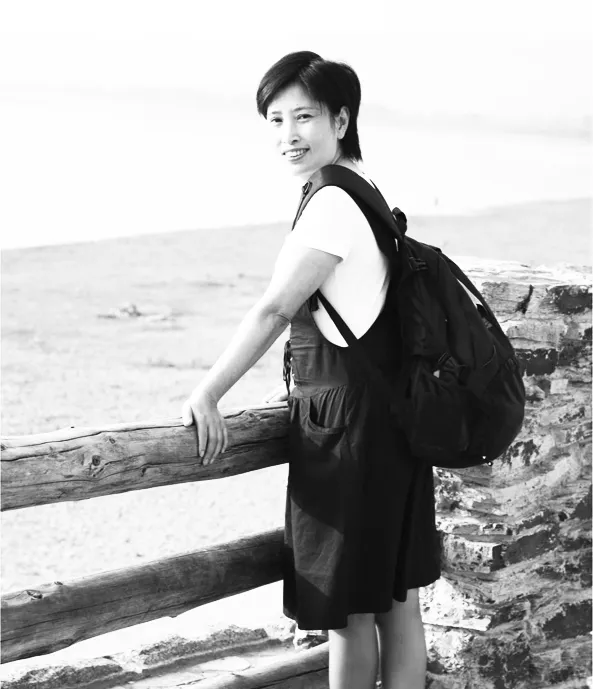

乔星明,女,现居湖北省十堰市,湖北省作协会员,2015年入选湖北省百名文学人才库,鲁迅文学院湖北中青年作家高研班结业。先后在《长江文艺》《芳草》《北方文学》《长江丛刊》《文学教育》等刊物发表作品数十万字。2016年《亲亲巴山》获湖北省作协《长江丛刊》散文年度奖。出版有散文集《梦里花开》、长篇纪实文学作品《梦萦故乡那条河》。