信息化护理质量控制指标体系的构建与实践

2019-01-08,

,

护理质量评价是衡量临床护理质量优劣的重要环节,近年来,有专家提出护理需要迈向科学、量化的指标数据化质量促进模式[1],部分护理管理者提倡应用护理质量敏感指标监测、评价护理质量,但由于缺乏信息化支持,指标数据收集、分析、反馈较难。2017年我院在医疗信息化建设基础上构建了护理质量敏感指标综合评价体系,通过信息化数据平台进行数据采集,推行以指标监测为主线的二级质量控制模式,借助信息化数据平台进行数据采集,运用内置品管工具护理信息系统[2]自动进行大数据统计分析,从而实现护理质量管理信息化、实效性、精准性、科学性,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 建立信息化护理质量综合评价指标体系

1.1.1 成立课题小组

成立护理质量综合评价指标体系课题小组,护理部主任负责小组主持工作,小组成员包括3名护理质量管理专家、2名信息工程师、3名临床护士长、3名护理骨干共11人;小组主要任务为提炼护理质量敏感指标、组织专家进行指标咨询及筛选、构建护理质量控制指标体系并嵌入护理信息系统、推进以指标监测为主线的护理质量控制。

1.1.2 应用德尔菲法筛选护理质量敏感指标

1.1.2.1 遴选专家

采用目的抽样法选取本院22名护理专家参与德尔菲咨询,两轮咨询专家相同。专家入选标准:①具有本科及以上学历;②具有副高级及以上专业技术职称;③从事护理管理工作 5年以上;④知情同意。入选的22名专家均为女性,年龄38岁~53岁 (42.87岁±3.72岁); 硕士2名,本科20名;主任护师3名,副主任护师19名;工作年限均>15年。

1.1.2.2 专家权威系数

专家权威系数为熟悉程度和判断系数的平均值,数值越高表示专家对所咨询内容的权威程度越高[3]。熟悉程度分为很熟悉、熟悉、一般、不熟悉、很不熟悉5级,依次赋值0.9分、0.7分、0.5分、0.3分、0.1分[4];判断系数依据包括实践经验、主观判断、国内外参考文献、理论分析4方面,按大、中、小3个等级分别赋值。经计算,本研究中专家权威系数为0.81,认为有较高权威性。

1.1.2.3 确定护理质量敏感指标

从我院护理信息系统(NIS)2014年—2016年护理质量控制数据中初步提炼高发的、易影响病人护理质量和安全的57项指标,组织专家应用德尔菲法进行评议。第一轮:根据专家意见及建议,纳入31项专家评分相加超过总分80%、每条均分>3.50分的指标。第二轮:课题小组从不被纳入的26项指标中,选取13项对病人结局影响大的指标,形成第二轮专家咨询表,请专家重新做出判断,按第一轮标准再纳入8项指标。最终选定12项客观评价指标及27项定性指标,其中安全及消毒隔离敏感指标15项,护理记录及评估敏感指标9项,医嘱执行及服务流程敏感指标12项,输血专项敏感指标3项。指标内容涵盖护理质量指标维度、指标名称、计算公式、数据来源、数据采集方法及备注,详见表1。

1.1.3 组建信息化护理质量控制指标体系

护理质量控制指标体系设置包括指标配置模块、数据采集模块及自动统计分析模块,通过与信息部门合作,将此质量控制指标体系嵌入护理信息系统。①指标配置模块:此模块旨在建立并持续维护指标库,共收录39项经筛选确定的指标,分别以二级指标形式体现;②数据采集模块:通过信息化数据平台与现场评价相结合方式采集数据;③自动统计分析模块:依托护理信息系统自动进行大数据分类汇总,通过内置品管工具自动分析。

1.2 信息化护理质量控制指标体系的应用

1.2.1 数据采集方法

二级质量控制(大科)以护理质量敏感指标监测为主线。各指标具体监测方法为:甄选一批护士作为质量控制员,每名质量控制员负责监测2项或3项指标;每项指标每季度定期监测1次,不同纬度指标所定监测日期不同,如每季度第1个月监测15项“安全及消毒隔离敏感指标”,第2个月监测9项“护理记录及评估敏感指标”,第3个月监测12项“医嘱执行及服务流程敏感指标”,以后每季度依次循环(3项输血专项敏感指标归输血质量专项检查)。每项指标每次监测时均需在各科室抽取2例病人作为追踪对象,质量控制员按指标定义、数据来源及采集方法、相关说明等调查。各二级指标中,每1项指标中存在1处内容不合格,计为1处质量问题,扣1分。

表1 护理质量敏感指标

(续表1)

指标纬度(一级指标) 指标名称(二级指标) 计算公式 数据来源及采集方法 备注医疗垃圾分类合格率医疗垃圾分类合格数/检查数×100%现场查看按标准进行医疗垃圾分类计为合格出院病人床单位终末处理合格率床单位终末处理合格数/出院总例数×100%现场查看病人离院、转科或死亡后,所有用物及床单位行清洁、终末消毒计为合格速干洗手液及消毒液合格率速干洗手液及消毒液合格数/检查总数×100%现场查看按要求配置快速手消毒液,开启后注明时间,有效期为1个月;贮藏消毒液加锁保管并在有效期内;小瓶茂康碘、小瓶酒精开启后注明启用时间,使用期限为7 d,500 mL醇类消毒剂开启后有效期为1个月护理记录及评估敏感指标药物过敏标识符合率药物过敏标注例次/药物过敏总例次×100%HIS系统提取与现场查看出院日期与医嘱符合率实际出院日期与医嘱时间符合例数/出院总例数×100%HIS系统提取(医嘱时间、体温单时间)医嘱执行时间正确率医嘱执行时间正确条目数/检查医嘱条目数×100%HIS系统提取危重病人病情评估符合率病情评估符合病例数/检查病例数×100%HIS系统提取与现场查看责任护士对危重、疑难、特殊病人诊疗信息知晓率诊疗信息知晓责任护士数/检查责任护士数×100%现场提问从电脑内调出病人信息,责任护士在1 min报完计为知晓跌倒、坠床风险评估与实际不符率跌倒、坠床风险评估不符病例数/检查跌倒、坠床风险病例数×100%HIS系统提取与现场查看压疮风险评估与实际不符率压疮风险评估不符病例数/检查有压疮风险病例数×100%HIS系统提取与现场查看管道评估与实际不符率管道评估不符病例数/检查管道总例数×100%HIS系统提取与现场查看正确对高危管道、中危管道、低危管道进行评分,管道脱出高危风险病人床头有标识计为符合自理能力评估与实际不符率自理能力评估不符病例数/检查病例数×100%HIS系统提取与现场查看医嘱执行及服务流程敏感指标给药时间准确率按时间执行静脉用药次数/有静脉用药时间要求医嘱数×100%HIS系统提取(医嘱标注时间)和执行卡(给药时间)排除病人外出、药房无药、临时医嘱停止等情况

(续表1)

指标纬度(一级指标) 指标名称(二级指标) 计算公式 数据来源及采集方法 备注用药速度与病情符合率用药速度合格病例数/检查病例数×100%HIS系统提取与现场查看针对重症病人、小儿、老年病人、特殊病人、特殊用药病人药物开启后2 h内使用率药物开启后2 h内使用瓶数/药物开启总瓶数×100%现场查看(加药时间、输注时间)排除病人外出、临时医嘱停止等情况血糖漏测率漏测血糖例次/血糖监测总例次×100%HIS系统提取病人高危风险防范措施执行率高危风险防范措施落实例数/高危风险总例数×100%现场查看坠床、跌倒风险、管道脱出风险、压疮风险均视为高风险复杂、疑难、危重病人护理由N2以上护士分管率护士分管符合病例数/检查病例数×100%现场查看入院3 d大小便标本送检率入院3 d大小便标本送检例数/入院要求检验大小便病人总例数×100%HIS系统提取要求检验大小便的病人,入院3 d内送检大小便首(问)诊及时率首(问)诊及时病例数/检查病例数×100%现场查看病人询问、入院、转科、手术、检查回病室5 min内有人应答计为首(问)诊及时护士入院接诊及时率入院接诊及时病例数/检查病例数×100%现场查看急诊病人入院即入床位实施抢救,平诊5 min内接诊计为接诊及时移动查房车使用合格率使用移动查房车护士人数/责任护士总人数×100%现场查看药物保管合格率药品保管合格种数/药品总种数×100%与药剂科共同现场查看药品有效期、保存温度符合要求;分类放置;包装相似、药品名称相似、药品外观相似、一品多规或多剂型药物分开放置,标识明显;高危药品管理:单独存放,并有统一规范、醒目标识;毒麻药规范管理计为合格术前护理准备合格率术前准备合格病例数/入手术室病例数×100%手术室、导管室现场查看手术室、导管室检查腕带、记录、物品、备皮、更衣、医嘱执行、手术部位标识、输血前5项结果等合格计为合格输血专项敏感指标输血前双人核对率血液输注前双人核对例次/输血总例次×100%现场检查(核对者签字)根据血液交叉配血试验报告单核对领血前体温评估执行率输血前30 min评估病人体温例次/输血总例次×100%HIS系统提取和血液交叉配血试验报告单规定时间内输血率单位血制品取出后30 min内开始输注次数/输血总次数×100%HIS系统提取(取血时间、开始输注血时间)和血液交叉配血试验报告单

1.2.2 数据来源

客观评价指标:指标数据通过HIS系统、病案管理系统、检验系统、不良事件上报系统提取,如在电子护理病历上根据护理记录和操作时间节点自动生成,保障指标数据客观性;定性指标:在信息系统上不能完全体现或完全不能体现的数据,采用现场检查、评价方式补充,如“危重病人病情评估符合率”先在HIS系统提取护理记录,再现场查看病人,判断病人病情与护理记录是否相符,从而形成具有数据“客观评价”与实地检查、现场评价一体化形式的指标评价体系[5]。

1.2.3 数据分析与传达

质量控制员在网络终端录入指标数据,护理信息系统自动进行大数据分类汇总,通过内置品管工具进行全自动分析,生成质量分析图表(查检表、柏拉图、管制图、柱状图、鱼骨图)[2,6],便于全院护士登录查看,进行持续质量改进及护理决策。同时,系统也可将存在护理质量问题的数据,自动反馈给责任科室及责任人,责任科室及责任人需及时整改,形成完整的PDCA循环。其不仅实现了线上数据的集成、分析、提取、下载,也实现了线下护理质量的督导、追踪、落实,达到护理质量与安全管理的优化整合[7]。

1.3 评价指标

①对指标体系监测实施前(2016年12月)及指标体系监测实施后(2017年1月)我院内科组二级质量控制检查需要的人力数、现场检查时间、质量控制人员满意度进行比较。其中,质量控制人员满意度利用研究者自行设计的满意度调查问卷调查,质量控制员根据问卷所列条目自主打分,每个条目总分0分~10分,>7分视为满意。②对指标体系监测实施后不同阶段(2017年1月、2017年4月)我院内科组护理记录及评估敏感指标发现的问题数进行比较。③对指标体系监测实施后不同阶段(2017年第1季度、2017年第2季度)我院内科组不良事件上报率进行比较。不良事件分为5级,0级表示没有伤害;Ⅰ级表示轻度伤害,包括任何需要额外观察或监护治疗的病人安全性事件,如跌倒导致的擦伤、少量出血、肿胀、疼痛等;Ⅱ级表示中度伤害,包括任何需要适度增加治疗的病人安全性事件以及结果显著但没有永久性的伤害,如失血过多、需要缝合、意识丧失、中等头部创伤、裂伤、挫伤、血肿等;Ⅲ级表示严重伤害,包括任何出现持久性伤害的病人安全事件,如骨折、硬膜下血肿、严重头部创伤、心搏骤停等;Ⅳ级表示死亡,包括任何直接导致病人死亡的安全性事件。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 指标体系监测实施前后我院内科组二级质量控制检查需要的人力数、现场检查时间、质量控制人员满意度比较(见表2)

表2 指标体系监测实施前后我院内科组二级质量控制检查需要的人力数、现场检查时间、质量控制人员满意度比较

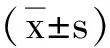

2.2 不同阶段我院内科组不良事件上报率比较(见表3)

表3 不同阶段我院内科组不良事件上报率比较例(%)

2.3 不同阶段我院内科组护理记录及评估敏感指标发现的问题数比较(见表4)

表4 不同阶段我院内科组护理记录及评估敏感指标发现的问题数比较 例(%)

3 讨论

3.1 信息化护理质量控制指标体系适合各临床护理单元的护理质量管理

邢双双等[8]认为护理质量评价指标体系应覆盖临床常见病和多发病,应利于临床专科使用,应明确各个指标的界定标准。本研究指标体系包括15项安全及消毒隔离敏感指标,9项护理记录及评估敏感指标,12项医嘱执行及服务流程敏感指标,3项输血专项敏感指标,内容涵盖护理质量过程和结局,适宜各类病人使用及临床各护理单元的护理质量管理。

3.2 信息化平台支持有利于实现数据分析自动化、科学性

以护理信息系统为平台,应用内置品管工具自动进行大数据分类汇总、统计分析,将烦琐、复杂的质量控制化繁为简,将海量信息转变为条理的数据,将复杂语言描述转化为品管图表,有利于实现护理质量管理自动化、科学性。

3.3 信息化平台支持有利于实现数据采集的客观性和准确性,提高护理管理效率

受人力资源有限及临床实际情况限制,利用传统护理质量评价方法在短时间内收集完整、客观、有效的护理质量评价数据困难较大,数据后期质量分析客观性和准确性不足[9]。本研究以固定成员通过信息化平台结合现场评价方式采集指标数据,有利于在减少人力资源浪费,缩短现场检查时间的同时保证数据客观性、精准性。研究中构建的指标体系各指标维度、指标名称、计算公式、数据来源、数据采集方法及备注界定明确,数据采集时间相近,利于实现质量评价的量化统一,且信息化护理质量控制指标体系使用方法及可操作性强,有利于提高护理质量控制效率,提高质量控制员满意度。

3.4 指标体系构建有利于提高护理质量控制的针对性、实效性

我院传统护理质量指标包含优质护理服务合格率、病区管理合格率、护理安全质量合格率等12项,指标涵盖内容广但缺乏针对性;且传统护理质量指标评价方法为每项指标标准分100分,大于90分计为合格,合格率=合格病区数/抽查病区总数×100%,每个月质量控制结果仅显示总体指标合格率,难以反映护理质量存在的问题,无法指引各科室进行持续质量改进。本研究指标体系涉及的39项指标均为我院护理信息系统2014年—2016年护理质量控制数据中高发的、易影响病人护理质量和安全的指标,具有本土化特点。将此39项指标作为主线进行目标性监测,有利于科室针对性地找出护理质量控制薄弱环节,制订有效的问题解决措施,减少护理不良事件发生率,降低不良事件发生等级。表4结果显示:经过1个季度的整改,2017年4月我院内科组护理记录及评估敏感指标发现问题数较2017年1月减少,尤其是危重病人病情评估符合率、责任护士对危重、疑难、特殊病人诊疗信息知晓率、跌倒、坠床评估与实际不符率及自理能力评估与实际不符率4项指标与2017年1月比较,差异有统计学意义(P<0.05)。表3结果显示:2017年第2季度我院内科组上报的Ⅰ级不良事件虽然增多,但Ⅱ级和Ⅲ级不良事件减少,两阶段不良事件上报率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

3.5 改变质量控制理念,构建正能量护理质量控制文化

提高护理质量不仅需要构建科学、实用的指标体系,还需要形成正能量的护理质量控制文化氛围。本研究中除严重影响病人生命或财产安全的事件(指标),正向要求100%达标,负向要求0%发生外[10],不设置护理质量评价指标阈值,只计科室质量分,且不与科室及个人绩效挂钩;护理质量评价重在找出自身存在的质量缺陷,针对问题展开持续质量改进,不断提升护理质量;评价过程注意避免人为因素干预,提倡质量控制员发现问题敢于记录反馈,真正挖掘和暴露护理质量存在的问题,将持续质量改进落到关键之处,实现护理质量提升。