简论辟斯顿的三个创作时期及其五部弦乐四重奏

2019-01-08张宝华

张宝华

[内容提要]沃尔特·辟斯顿(Walter Piston,1894—1976)是美国20世纪最为重要的新古典主义作曲家、音乐理论家和音乐教育家。五部弦乐四重奏是除了其八部交响乐之外最引人注目的作品,这五部作品横跨了辟斯顿创作的三个时期,几乎浓缩并概括了辟斯顿各个时期的主要创作特征。本文以五部弦乐四重奏的创作时间为主线,从这五部作品所分属于作曲家的三个创作时期为着眼点,简要梳理了辟斯顿青少年时期的成长经历、五部弦乐四重奏创作的历史背景、作曲家三个创作时期的主要特征、以及辟斯顿与“新古典主义”若即若离的创作风格。

辟斯顿的祖父安东尼·辟斯顿(Anothony E.Piston)是一名船长。1820年生于意大利的热那亚(Genoa),1876在缅因州(Maine)的罗克兰(Rockland)去世。安东尼在1840年出海时遭遇海难,船停靠在了缅因州以东的托马斯顿(Thomaston)。由于当时的缅因州地广人稀,仅有20户左右的意大利移民。所以辟斯顿的祖父决定留在美国。1848年,辟斯顿的祖父安东尼在缅因州的罗克兰购买土地,1854年和哈默(Experience Hamor,1834-)结婚,婚后共有10孩子,只有5个幸存。辟斯顿的父亲Walter Hamor生于1870年,是家中最小的儿子。他在1890年与辟斯顿的母亲利昂·斯托韦(Leona Stover,1872-)结婚。辟斯顿的母亲生于贝尔法斯特(Belfast,北爱尔兰首府),父亲也是一名船员,祖上有着意大利血统。

沃尔特·辟斯顿1894年1月20日生于美国的缅因州,他们共有兄弟四人,辟斯顿在家中排行第二。最早其家族的姓氏是“Pistone”,译为“皮斯托内”,这个名字是典型的意大利或葡萄牙的姓氏。由于祖父移民美国,便将自己的名字Antonio Pistone改成了 Anthony Piston。尽管辟斯顿的祖父母去世很早,但辟斯顿依然为自己的意大利血统而感到自豪。在1924-1926年留学欧洲期间还曾到访意大利,他能说一口流利的意大利语。辟斯顿对于美国本土音乐在作品中的吸收运用有所保留,以及辟斯顿始终坚持新古典主义音乐的创作道路也与辟斯顿引以为豪的意大利血统有着一定关系。在辟斯顿十岁之前,父亲一直在一家公司做会计[1]辟斯顿的祖父去世前几年已经不再出海,主要从事糖果及海上运输贸易,由于缅因州的经济不景气,祖父去世后,工厂倒闭。辟斯顿的父亲在缅因州一家从事煤炭、木材和石料运输的公司做会计.,后来随着全家迁居到波士顿之后,更换工作在一家军工厂做审计官,这是一个令人敬畏又很忙碌的职务。辟斯顿的母亲是一位典型的英国女人,勤劳的家庭主妇,她总是井井有条地打理家务并照顾四个儿子。辟斯顿在回忆母亲时总会面带微笑的模仿母亲的口吻说:“世界上没有人会比我的四个儿子更优秀。”

1905年,当辟斯顿11岁的,因为缅因州的经济不景气和父亲工作调动的缘故,他们全家迁到波士顿。从这时开始,辟斯顿印象最深刻的有三件事情:

第一件事是频繁的搬家——倔强的母亲总是不满意现状,认为他们的新家会更理想,所以在辟斯顿的印象中,他们自从到了波士顿以后至少搬了11次家,其中一次搬家的原因是,母亲认为现有的房子很难找到一处适合摆放钢琴的位置。也正是在1906年,辟斯顿和弟弟爱德华开始跟随当地的教师Harris Shaw学习钢琴,与此同时,Virgil Thomson也会教授他们兄弟二人管风琴。

第二件事是陪父亲下象棋或者去听波士顿交响乐团的音乐会。父亲对于音乐和象棋的热爱可以用痴迷来形容。在1933年去世之前,父亲亲耳聆听了辟斯顿的《Symphonic Piece》(1927)和《Suite, for orchestra》(1929)在波士顿的演出,见证了儿子逐渐走向成功。辟斯顿学习小提琴就是在父亲的影响下开始的。还在上高中的时候,辟斯顿就经常在家练习父亲带回来的小提琴,以至于母亲经常皱着眉头抱怨:“你不会要一整天都在演奏这种噪音乐器吧?”[2]Howard Pollack : Walter Piston (Ann Arbor, 1981) ,Library of Congress Cataloging in Publication Data.p16.后来父亲为辟斯顿找到了麦克道尔俱乐部[3]Mac Dowell Club成立于1909年,是至今仍然活跃在美国波士顿的音乐团体。俱乐部成员初期由具有专业演奏水准,但并不专业从事音乐行业的演奏员组成,其演出和音乐授课主要面向普通民众。后期随着俱乐部的正规化,俱乐部中演奏员和乐团向专业水平发展.的小提琴演奏员Florence Jones教辟斯顿学习小提琴,但这位小提琴教师不久便移民到欧洲,辟斯顿之后几乎都是在自学小提琴。

第三件事就是和弟弟唐纳德经常光顾艺术博物馆和麦道维尔俱乐部。可以说,辟斯顿兄弟四人都有着极高的音乐天分和对音乐的热爱之情。大哥安东尼一直是波士顿海顿和亨德尔合唱团的成员;三弟唐纳德曾经在夫勒斯诺(市)大学交响乐队(Fresno State College Symphony)中演奏小提琴和中提琴;四弟爱德华经常利用业余时间演奏钢琴并作曲。

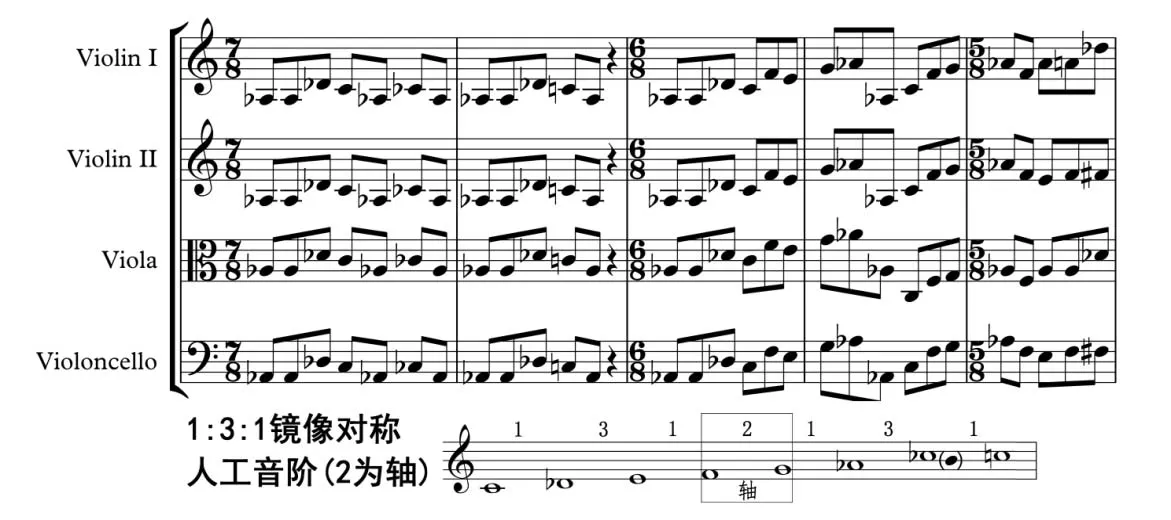

辟斯顿兄弟四人从父亲那里继承了冷静、智慧、谦和、幽默。除此之外,对于数学的敏感是兄弟四人从父亲那里遗传到的最宝贵的财富。辟斯顿的哥哥安东尼·托尼·辟斯顿是保险公司的知名统计学顾问;三弟唐纳德·辟斯顿在斯坦福大学获得物理学博士学位后在缅因大学担任物理学教授;四弟爱德华是夫勒斯诺大学的校长。在辟斯顿的作品中,经常会以数理原则构建人工调式、主题与纵向音高结构。这恐怕也与辟斯顿从父亲那里遗传的“数学基因”有一定关系。

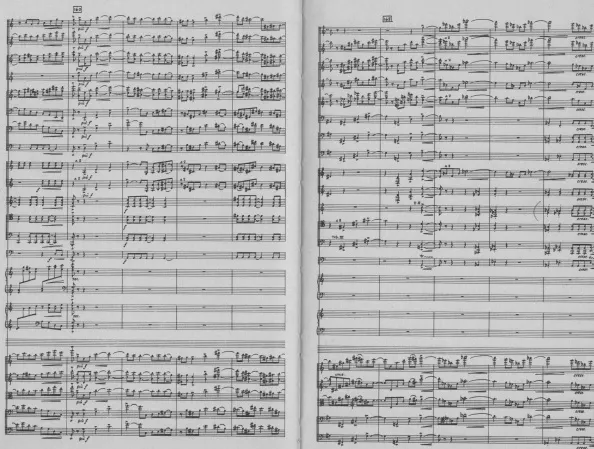

1908年,辟斯顿进入波士顿一所机械技术高中,此时距离成为一名作曲家还有很长的时间。在这里,辟斯顿接受到更多的是职业技能和自然科学方面的学习。1912年毕业的整个暑假,辟斯顿在波士顿铁路公司做一名临时的绘图师。这一年的暑假过后,辟斯顿决定到大学读书。考虑到学费的因素,辟斯顿最终并没有选择新英格兰音乐学院,而是选择了免学费的马萨诸塞州艺术学校,也正是在这一年,辟斯顿遇到了日后成为自己妻子的凯瑟琳[1]凯瑟琳(Kathryn,1892,10-1976,2)是一位优秀的画家,1916年在马萨诸塞州艺术学校毕业后,获得了“博物馆奖学金”,随即前往法国巴黎进一步深造绘画。在1921年,凯瑟琳与辟斯顿结婚之后,一直活跃在许多艺术协会,包括剑桥艺术协会、曼彻斯特(佛蒙特州)艺术中心、全美女性艺术协会.。1912-1916年,辟斯顿主修绘画,期间还学习了建筑学制图,希腊语、德语、法语和美国历史等其他学科。追溯辟斯顿的总谱手稿为什么绘制的如印制般清晰漂亮,在后来辟斯顿出版的所有乐谱几乎都为自己亲自手写的版本(见例1),可能与这段学习经历有着直接关系。

例1.辟斯顿《第四交响曲》手稿

1917第一次世界大战期间,辟斯顿自愿服役三年,在海军乐队中演奏萨克斯和小提琴,与此同时,还担任麦克道尔俱乐部的首席小提琴师。可以说,1912年-1922年的十年期间,在各种场合——包括咖啡馆、酒吧和餐馆从事钢琴和小提琴演奏的兼职工作,成为辟斯顿主要的经济来源。1919-1920年,辟斯顿作为特招学生进入哈佛大学的预科班进行为期一年的学习26岁时,辟斯顿正式进入哈佛大学,开始了专业系统的音乐学习。辟斯顿在哈佛大学期间的作曲专业老师是爱德华·柏林格姆·黑尔,由于他曾经有过留学法国的经历,所以在作曲专业课授课的同时带领辟斯顿分析了很多法国“现代”作曲家的作品,与此同时,黑尔教授还将个人的著作《现代法国音乐》对辟斯顿进行了细致的讲授。由于辟斯顿优秀完成了在哈佛大学各科的学习,并出色完成了对黑尔教授的助教工作,1924年,在黑尔教授的推荐下,辟斯顿获得了赴法国巴黎音乐学院继续深造的机会。辟斯顿到了巴黎音乐学院以后,师从布朗热和杜卡斯学习,这使他更加深入地认识了法国传统音乐。

辟斯顿三个时期的音乐创作风格较为统一,他不像斯特拉文斯基在俄罗斯、新古典主义和序列主义三个时期作品中体现着明显的风格变化。无论早期、中期还是晚期作品中,“新古典主义”[1]辟斯顿像斯特拉文斯基一样,从没有承认过自己是“新古典主义”作曲家。就像斯特拉文斯基无法找出另一个名称,来替代自己中期作品所体现的“新古典主义”风格一样,本文对辟斯顿的音乐创作风格也只能暂时以“新古典主义”风格来称谓.风格是辟斯顿始终保持不变的,这与辟斯顿所有作品都坚持调性原则有着直接关系。无论是早期和中期作品中大量使用的传统五声、七声调式和人工音阶;还是中、晚期作品中对12音序列的局部运用,都不同层面体现着调式“综合”的特征。这种综合特征既包括横向声部中不同调式材料的综合,也包括多声部之间多元化调式音阶材料的综合。

一、早期音乐创作(1925-1945)

辟斯顿早期创作开始于法国留学期间,1925年完成的《Three Pieces, for fl ute, clarinet, and bassoon》是辟斯顿作为职业作曲家的第一部作品,这部作品不仅有着杜卡斯的某些“痕迹”,“其中对位风格的多声部交织形态体现出兴德米特和新古典主义音乐的某些特征”[2]周成岭.辟斯顿组曲<奇妙的长笛手>“新古典主义”音乐观念研究.山东师范大学,2011级硕士论文.第6页.。作曲家完成这部作品时还在巴黎,1925年5月8日首演于法国国家音乐厅。辟斯顿本人似乎很少提及他早期作品所受到的影响,只是在晚年与维斯特加德(Westergaard[3]Peter Talbot Westergaard(1931-)美国作曲家、音乐理论,普林斯顿大学教授.)交谈时提到:“……早期几部作品似乎还没有过多受到兴德米特的影响,尽管这属于老生常谈,但并不能否认,早期作品都有着巴赫的印迹”。[4]Peter Westergaard:Conversation with Walter Piston— in Perspectives on American Composer, edited by Boretz and Cone(New York: W. W. Norton and Co.,1971),p.160.随后创作与1926年的《钢琴奏鸣曲》中,又体现着某些浪漫主义音乐的抒情痕迹,勃拉姆斯的某些风格又如影随形。1927年,辟斯顿结束在法国巴黎跟随布朗热的学习,回到哈佛大学获得终身教职。

《Flute Sonata》(1930)是辟斯顿第三部正式出版的作品,这部作品使得辟斯顿第一次尝试到成功的喜悦,他在国内声名鹊起,一跃成为炙手可热的一流作曲家。与1925年第一部作品相比这部作品正式确立了辟斯顿早期作品所体现的“新古典主义”风格。尽管如此,辟斯顿随后的一些作品仍然有着模仿前辈作曲大师的痕迹,如《Suite for Oboe and Piano》(1931),给人一种向法国作曲大师们致敬的感觉,萨蒂、德彪西、拉威尔的某些音乐风格在其中若隐若现。

《第一弦乐四重奏》(1933)之前,辟斯顿已经完成了《Symphonic Piece》(1927)、《Suite, for orchestra》(1929)、《Flute Sonata》(1930)、《Suite for Oboe and Piano》(1931)几部室内乐作品的创作。这些作品中大量的卡农段落;旋律的逆行、反转和镜像特征;有调性主音,但“飘忽不定”的主音游移特征;非功能性的“线性和声”写作思维;清晰的结构;壮丽、辉煌而不追求新奇音响效果的配器手法,也自然体现在早期两部弦乐四重奏中。这些作品尽管有着某些模仿痕迹,但它们已经逐渐形成了辟斯顿所独有的个性化创作风格。早期两部弦乐四重奏完成之后,受到了科普兰、斯托科夫斯基等作曲家和指挥家的一致好评,并且对辟斯顿的学生们——卡特、夏皮罗等年轻作曲家今后的创作产生了深远影响。《第一弦乐四重奏》于1935年获得“古根海姆”奖金。科普兰在1941年评论辟斯顿的音乐时说道:“在辟斯顿的室内乐作品中,我更加偏爱他(早期)的两部弦乐四重奏。比如说《第一弦乐四重奏》中带有讽刺意味的‘第一乐章’;如诗画般描绘的‘第二乐章’,以及轻松活波的‘终曲’(第三乐章)。这两部作品在作曲家娴熟的作曲技巧下,体现了高水准和大胆尝试。”[1]Howard Pollack : Walter Piston (Ann Arbor, 1981) ,Library of Congress Cataloging in Publication Data.p.95.

《第二弦乐四重奏》由Chardon “弦乐四重奏乐团”于1935年3月16日首演。“这是一部更加大胆并具有更多不确定性的作品,这部作品虽然使人感到某种不安和焦虑,但却很吸引人。除了贯穿和潜藏在整部作品中的动机音型和平滑的节奏外,还有作曲家在作品开始处独出心裁设计的二重卡农,从9/8的‘慢板’,到6/8的‘快板’,整部作品‘笼罩’在半音化色彩的‘局促不安’之中”[2]Elliott Carter:Walter Piston. The Musical Quarterly, Vol. 3(Jul. 1946),p.33.。卡特在1946年的文章《我的老师沃尔特·辟斯顿》中,不仅表达了对辟斯顿早期两部弦乐四重奏的钦佩之情,还运了用大量例证论述了两部弦乐四重奏中的新古典主义创作手法与巴洛克时期对位技术的关系。“在整个20世纪上半叶的现代音乐领域中,辟斯顿占有重要的位置,他在早期创作中,总结了欧洲和美国在1925-1945年期间最为现代的作曲理念和艰深的对位技术。他的早期作品为美国一批‘年轻的迷茫作曲家’指明了前进的方向,他用作品向我们证实了调性在20世纪所具有的现代魅力。他对现代和声与对位技法在调性领域的探索,绝不亚于斯特拉文斯基和兴德米特。”[3]Elliott Carter:Walter Piston. The Musical Quarterly, Vol. 3(Jul. 1946),p.37.

1938年,《奇妙的长笛手》(The Incredible Flutist)创作完成,这是辟斯顿从国内一流作曲家迈向国际一流作曲家的重要一步。受舞蹈家汉斯·威纳(Hans Wiener)委约,辟斯顿为芭蕾舞剧《奇妙的长笛手》配乐,1938 年5 月 30 日,阿瑟·.菲德勒(Arthur Fiedler) 指挥波士顿流行音乐乐团首次演奏了该作品在国内引起轰动,成为当年最受大众欢迎的音乐曲目之一。舞剧《奇妙的长笛手》上演后不久,辟斯顿精选了其中的“引子”、“商贩们的出场”、“顾客们的出场”等十二个选段,构成一个组曲。“组曲并未按剧情发展安排,其篇幅长度约为舞剧音乐的一半。1940年 11 月 22 日,重新选编的管弦乐组曲《奇妙的长笛手》由菲利茨·雷纳(Fritz Reiner)指挥匹兹堡交响乐团首次公开演出,获得极大成功,它成为了美国当代不朽的音乐作品之一”[4]周成岭.辟斯顿组曲<奇妙的长笛手>“新古典主义”音乐观念研究[D].山东师范大学,2011:11.。

受小提琴家路德·皮尔斯[5]Ruth Pierce Posselt,(1911-2007),美国小提琴演奏家,音乐教育家.委约创作的《小提琴协奏曲》(Violin Concerto No. 1,1939),在1940年3月由利昂·布尔津[6]Leon Eugene Barzin(1900-1999),指挥家,比利时国家管弦乐协会创始人.指挥比利时国家管弦乐团在波士顿首演,正是这部作品的成功,使得辟斯顿后来的小提琴、大提琴、长笛和竖琴协奏曲的委约接踵而至。与勃拉姆斯创作《第一交响曲》(1937)的年龄相同,1937年时,辟斯顿已经43岁。《第二交响曲》(1943)写于美国参加第二次世界大战之后,它使辟斯顿首次获得了“美国音乐评论奖”。对于日本1941年12月7日偷袭美国珍珠港以及1942年1月美国正式参战,辟斯顿一直十分焦虑,因为在第一次世界大战期间,辟斯顿曾有过在海军乐队中服役三年的经历,所以他十分关心前线的战事。美国参战后,辟斯顿便开始构思一部“反法西斯”作品,《第二交响曲》应运而生。在美国当时的评论界,将普罗科菲耶夫的《第五交响曲》、肖斯塔科维奇《第七交响曲》还有辟斯顿的《第二交响曲》并称为“反法西斯交响曲联盟”,足以见得这部作品在美国参加二战期间的影响力。

二、中期音乐创作(1946-1959)

“辟斯顿的中期作品,向我们展现了一个有着欧洲血统的美国作曲家,对于古典音乐的深刻理解。最重要的是,我们能够从他的作品中感受到严肃音乐未来的指引和趋势。这其中包括‘色彩性’的人工音阶与自然音阶的综合、线性对位、印象派和声的改进、12音与调性的结合、不对称的节奏等特征。尽管同时期的作曲家也在使用这些技术,但是没有一位像辟斯顿那样专注和坚持”[1]Howard Pollack : Walter Piston (Ann Arbor, 1981) ,Library of Congress Cataloging in Publication Data.p100.。的确,辟斯顿对于调性的坚持几乎体现在从早期到晚期的每一部作品中,在这坚守之中能够看到一位作曲家执着而大胆地尝试与探索。很多人对于辟斯顿的作品都有着不一样的感受,就像皮特·乌丝蒂诺夫[2]Pter Alexander Ustinov,()1921-2004),英国电影演员,小说家,1990年被英国女王伊丽莎白二世授予爵士称号。爵士对于辟斯顿1946创作的《Divertimento, for nine instruments》(“国际现代社会乐团”委约,1946年5月18日首演于哥伦比亚大学)和卡特1948年创作的《木管五重奏》所评论的八样:“我一直听说辟斯顿是美国新古典主义作曲家的代表人物,而且是卡特的老师。但是在我看来,我觉的辟斯顿的作品更加具有浪漫主义的特质,‘Divertimento’十分吸引我,它让我想到了门德尔松的《八重奏》,久久不能忘怀。而卡特的《木管五重奏》则更加接近兴德米特的严肃风格,让人难以琢磨。”[3]Howard Pollack : Walter Piston (Ann Arbor, 1981) ,Library of Congress Cataloging in Publication Data.p101.辟斯顿在坚持调性和对位化写作风格的同时,几乎每部作品中都在尝试如何将传统与现代相融合,这不仅仅局限在巴洛克之前的音乐。作为哈佛大学的作曲教授,辟斯顿对于任何时期的作品都很了解,这在他的《配器法》、《对位法》与《和声学》教材中均有所体现。这些教材之所以在美国经久不衰并多次再版,也与辟斯顿从一名作曲家的视角审视这些作曲分支学科有着直接关系的。

1946年到1951年间,辟斯顿达到了个人创作的第二个巅峰时期。《第三交响曲》获得了1947年的普利策奖和1948年的“Mark Horblit”奖;《第四交响曲》获得了1950年的“Naumburg”奖。《第三弦乐四重奏》与《第三交响曲》几乎同时间完成,《第四弦乐四重奏》则又像是《第四交响曲》的“姊妹篇”。

《第三弦乐四重奏》(1947)是哈佛大学委托辟斯顿创作,题献给大提琴教育家Diran Alexanian[4]Diran Alexanian(1881-1954),美籍法裔大提琴演奏家、教育家.的一部作品,1947年5月1日由“Walden Quartet”四重奏团首演。这部作品让很多人想起巴托克的《第六弦乐四重奏》。尤其是巴托克作品中令人记忆深刻的主部主题三音动机“A-D-#C”(见例2),辟斯顿在《第三弦乐四重奏》中,将巴托克《第六弦乐四重奏》中的三音动机整体移低了半音——bA-bD-C(见例3)。这个三音动机的各种变体同样体现在辟斯顿的《第三交响曲》中。

例2.巴托克《第六弦乐四重奏》(1939)第一乐章主部主题

例3.辟斯顿《第三弦乐四重奏》(1947)第一乐章主部主题

巴托克1943年曾经在美国哈佛大学讲学,总题目是《匈牙利新艺术音乐的主要特征》。原计划分八个课题进行,后因健康原因只进行了四讲。在讲学期间,巴托克与辟斯顿曾就有关“新调性”,及对位化写作与音乐中的“线性”因素等诸多问题有过深入地交流。巴托克在1945年因白血病在美国纽约去世,辟斯顿很悲痛,《第三弦乐四重奏》中对于巴托克主题的引用,也可以看成是辟斯顿对巴托克去世的一种悼念。

《第四弦乐四重奏》受“柯立芝基金会”委约,为庆祝基金会下属的“密尔斯学院”庆典而作,1952年5月18日由“匈牙利弦乐四重奏”团首演。这部作品无论从乐章的结构、调性布局还是作曲技法上,都与《第四交响曲》有着某些相似之处:

例4.《Fourth Symphony 》与《String Quartet 4》的调性与曲式结构对比

Fourth Symphony

I.Piacevole (tonality: G, meter: C: form: binary sonata)

II.Ballando (A; mixed: ABACABA)

III.Contemplativo (F: 12/8; ABA)

IV.Energico (Bb; 6/8; sonata)

Fourth Quartet

I.Soave (D; C; sonata)

II.Adagio (F; 9/8; ABA)

III.Leggero Vivace (A; 2/4; ABA)

IV.Con fuoco (B; 6/8; sonata)

从上述两部作品的乐章结构、调性布局、曲式结构特征等因素,能够看出两部作品作为“姊妹篇”的某些相似之处。辟斯顿曾不止一次地公开表示,《第四弦乐四重奏》是他个人最满意的作品。这部作品倾注了他大量的心血,并且无论其对位化手法、综合调式半音体系下的和声语汇,还是整部作品的结构比例设计,都体现了辟斯顿炉火纯青的作曲技术。

美国研究沃尔特·辟斯顿的专家霍华德·波拉克(Howard Pollack,1952-)说:“中期两部弦乐四重奏所体现的艰深的对位化和声风格特征,是辟斯顿新古典主义风格最为集中的体现。”[1]“波特兰”弦乐四重奏录制的<辟斯顿1-5弦乐四重奏>CD解说中,霍华德·波拉克的CD扉页说明.在中期两部弦乐四重奏中,辟斯顿对于前两部作品中多样化的传统音阶与人工音阶进行了更加隐晦的综合,它们的半音化特征更加明显,并且主题-动机的展衍原则也发挥得更加淋漓尽致。与早期作品相比,辟斯顿的调性原则和对位化写作方式,在中期丝毫没有改变,反而运用得更加炉火纯青。各个声部之间水乳交融的半音化发展手法常常使音乐游弋于调性与无调性、多调性与泛调性之间。斯特拉文斯基在1945年接受美国记者采访时说:“我认为在美国有两个作曲方面的真正人才,一位是阿伦·科普兰,一位是沃尔特·辟斯顿。他们有着超乎于其他平庸作曲家的音乐理念,以及最为重要的——必不可少的优秀作曲技术和配器技术。”[2]Howard Pollack : Walter Piston (Ann Arbor, 1981) ,Library of Congress Cataloging in Publication Data.p.105.

辟斯顿在这一时期完成的其它重要作品还有《Suite No. 2, for orchestra》 (1947)、《Toccata, for orchestra》(1948)、《Duo for Viola and Cello 》(1949) 、《Viola Concerto》(1957)、《Three New England Sketches 》(1959)以及第五(1954)、第六(1955)交响曲等。

三、晚期音乐创作(1960-1976)

1960年,《第七交响曲》大获成功并第二次获得了“普利策奖”,与此同时也迎来了辟斯顿个人创作的第三个高峰阶段。1964年,辟斯顿凭借《第五弦乐四重奏》第三次获得了“美国音乐评论奖”。这部作品受Kroll四重奏团委约,为参加柏林音乐节而作,同年10月8日首演。

《第五弦乐四重奏》由三个乐章组成,分别是I:Allegro,=116,明快地回旋曲终曲快板乐章。第三乐章让人想起辟斯顿早期(20世纪30年代)的两部弦乐四重奏,尤其是它那富有活力和明亮的色彩,可以与《第一弦乐四重奏》相媲美。辟斯顿的最后一部弦乐四重奏作品,会给人以一丝丝地“晦涩”之感。相比较《第四弦乐四重奏》,《第五弦乐四重奏》的音乐语言显得更加微妙并让人难以辨识。他与辟斯顿早期和中期所运用的作曲技法似乎有着本质上地区别,但其中又有着某些内在的联系。在第一乐章中,主题陈述开始在bB音,从74小节开始的bG音好像是整个乐章的展开部开始;在随后的101小节D音主题开始是“再现部”。然而,如果更加精确地进行划分,整个74-120小节是1-37小节——第一主题的“聚合”(变化再现)。辟斯顿自从1950年之后,写了很多相类似的“古奏鸣曲式(binary sonato)”乐章。在这些乐章中,结构、织体(texture)、调性(tonality)、音乐发展的动力性因素等方面均使得“古奏鸣曲”这一体裁形式产生了新的变化。就好像第I乐章(快板)中模棱两可的结构布局一样,在第一乐章随后的发展过程中,其主题材料来源都是基于1-18小节小提琴声部的开放性段落,包括之后的四声部赋格主题来源也均出自这18小节。从本质上来说,末乐章的终曲A1 B1 A2 C A3 B2 A1的拱形曲式结构特征,也同样隐含着大量第一乐章主题的因素:A2(70-107小节)是B1主题的逆行对位;A3(129-150)降低了A1主题的可辨识度,仅仅保留了A1主题的骨干音形式;B2(151-174)的对位声部是C主题;最后的A1主题(175-224)的对位声部是B和C主题。这种隐蔽的循环主题设计使很多分析者会认为这一乐章是三个主题的“赋格曲”。[1]Donald Chittum, program notes to Piston's String Quartet No.5, played by the Kohon Quartet, American String Quartet Volume II:1900-1950(Piston's quartet, be it noted, was written in 1962).除了这种独具个性的主题设计特征之外,《第五弦乐四重奏》还综合了较为复杂并极具特色的“调性语言”。这部作品的每一个乐章都是在12音的基础上发展而成,尽管辟斯顿的和声语言和音乐陈述方式一如既往的冷峻、精致和凝练,但不可否认的是,整部作品在12音序列与调性因素极其完美的融合下仍显得极其富有色彩性。相比较勋伯格对于无调性12音和声基本集合的处理方式,辟斯顿对于作品的和声色彩和调性因素更为重视 。“这种倾向不仅仅体现在辟斯顿晚期作品中,早在1940年创作的《Chromatic Study on the Name of Bach for Organ(巴赫名字的半音练习曲)》1944年创作的《Partita, for violin, viola, and organ 》,辟斯顿便将勋伯格的12音手段选择性地融入自己的创作风格中”[2]Howard Pollack : Walter Piston (Ann Arbor, 1981) ,Library of Congress Cataloging in Publication Data.p138.。

由于辟斯顿1960年从哈佛大学退休,有更多的精力从事于创作,所以辟斯顿晚期作品几乎无一例外地全部是著名交响乐团和演奏家的委约作品,如1966年创作的《Variations for Cello and Orchestra》,是受俄罗斯大提琴演奏家和指挥家罗斯特罗波维奇[3]Mstslav Leopoldovich Rostropovich(1927-2007),著名俄罗斯大提琴演奏家和指挥家.委约,1967年3月2日首演于卡内基音乐厅;1970年创作的《Fantasia for Violin and Orchestra》是受意大利小提琴大师阿卡多[4]Salvatore Accardo(1941-),意大利国宝级小提琴演奏家,17岁获得帕格尼尼小提琴比赛金奖,1982年获得意大利总理亲自授予的“大十字骑士勋章”,有“意大利的帕格尼尼”之称.委约,1973年3月11日首演于达特茅斯大学。对于辟斯顿各个时期的作品创作目录此处不一一赘言,详见附录I。

辟斯顿大量的室内乐创作都与他内心的“交响曲”创作有着直接的关系。《第一弦乐四重奏》(1933)和《第二弦乐四重奏》(1935)的创作,为1937年的《第一交响曲》奠定了基础。尽管那一年,作曲家已经43岁,但这仅仅是辟斯顿作为美国交响乐作曲家代表的首秀,早期两部弦乐四重奏中的大量人工调式在《第一交响乐》中均有所体现。1947年,辟斯顿只完成了两部作品,《第三弦乐四重奏》(1947)和《第三交响曲》(1946-1947),由于《第三交响曲》早在1946年便开始着手构思创作,所以《第三弦乐四重奏》从某种程度来讲又间接体现着《第三交响曲》中对于二战之后的反思与阴沉的“欢愉”之情。在1950年辟斯顿写完《第四交响曲》时,紧接着在1951年便完成了《第四弦乐四重奏》。这两部作品惊人的相似,无论是四个乐章布局,还是音乐的主题,以及调性和曲式结构方面,都有着某些契合之处。

三、辟斯顿与新古典主义

1920 年,意大利的作曲家布索尼发表了一封公开信——《新的古典主义》,他在这封公开信中提到:“我所理解的新古典主义,就是发扬、选择和利用以往经验的全部成果,并把这些成果体现为坚实而优美的形式。”[1]转引自纪璐.斯特拉文斯基的新古典主义音乐观念研究.中央音乐学院,导师:姚亚平教授,2011:11.这封信实际上成为了新古典主义的宣言书,也成为“新古典主义”音乐的思想基础。紧接着,1920 年,斯特拉文斯基舞剧《浦契涅拉》的上演,标志着新古典主义的诞生。1924,斯特拉文斯基提出了“回到巴赫”的口号,得到普遍响应,新古典主义音乐在很多国家流传开来,吸引了一大批作曲家加入这个行列,如德国的兴德米特,法国的“六人团”以及美国的科普兰、辟斯顿、塞欣斯等。

“新古典主义”这个宽泛的“流派”在20世纪上半叶的欧洲和美国产生了极其重要的影响,很多作曲家都被音乐史学家们归类为“新古典主义”的作曲家行列。由于这个名词的概念所指有一些“墨守成规、保守刻板”之意,所以很多作曲家似乎对“新古典主义”这个“标签”并没有什么好感。就像斯特拉文斯基,他既没有明确使用过“新古典主义”这个概念,也没有公开论述自己作品中所体现的“新古典主义”特征,甚至还公开表达对这个术语“敬而远之”的态度。他本多次强调:“我不是新古典主义,我仅仅是致力于更加严格的形式结构,我依然是现代作曲家。”[2]Heinrich Strobel: Igor Stravinsky. Melos 14.13, 1947.p.379.尽管斯特拉文斯基不喜欢“新古典主义”这个标签,但是他好像也没有什么其它词汇能够替代这个术语。斯特拉文斯基对于“新古典主义”这个称谓的冷漠同样也在辟斯顿身上体现出来。

辟斯顿同样没有公开表示过他属于“新古典主义作曲家”的行列。他甚至在课堂上对学生表示“‘新古典主义’是一个被随处滥用,以至于概念含混的词汇。它(新古典主义这个标签)只不过是人们随便给某些20世纪调性作曲家所扣上的一顶没有任何意义的帽子。我从没有关心过我的作品属于哪个作曲系统或流派,我只用我的音乐本身陈述我的音乐语言。”[3]R. James Tobin: Neoclassical Music in America: Voices of Clarity and Restraint (Modern Traditionalist Classical Music),Rowman &Little fi eld Publishers.2014.p.39.尽管R. James Tobin认为:“辟斯顿1940年前的作品中,横向旋律声部的写作有着明显的兴德米特的印迹”[4]R. James Tobin: Neoclassical Music in America—Voices of Clarity and Restraint (Modern Traditionalist Classical Music),Rowman &Little fi eld Publishers.2014.p.38.,但我们必须承认,辟斯顿对于线性和声及其大量的传统调式、人工调式和综合调式的使用手法从早期作品中就显露无疑,这是辟斯顿追寻个人风格所始终坚持的。直到晚期作品中,我们依然能够看到辟斯顿对于12音序列与调性因素相互融合的不懈努力。《第五弦乐四重奏》的第II乐章便是最好的例证。

辟斯顿似乎也从没有公开表示过他对“新古典主义”的任何见解,只是在波拉克(Pollack)询问辟斯顿对于早期作品的风格上,与斯特拉文斯基和欣德米特相比较更接近谁时提到:

“我对斯特拉文斯基和欣德米特的作品都很了解,我曾经仔细研究过它们的每一部作品,尤其是斯特拉文斯基的《八重奏》。如果说我受哪位作曲家的影响较大,我想那一定是巴赫。巴赫的很多作品都使我受益匪浅,在法国学习的过程中,布朗热使我对巴赫对位线条中的所蕴含着的巨大动力性有了深刻的认识,我曾努力尝试将这些技法变成我个人的语言融入到作品中。对于音乐结构形式的严谨和凝练我更加欣赏斯特拉文斯基,而对于多声部横向旋律之间的平衡掌控方面,我觉得欣德米特更加出色。”[5]Howard Pollack : Walter Piston (Ann Arbor, 1981) ,Library of Congress Cataloging in Publication Data.p.69.

理论家们似乎总在纠结于一些作曲家究竟应该属于哪个“流派”,好像将这些有着某些共同特征的作曲家归为一类,就能总的概括出他们所有作品的相同属性。其实不然,仅从严谨的结构,复调写法为主、多样化的调式音阶材料这三点来说,以上几位作曲家,至少在音乐语言上是有共性特征的。但作曲家对于作品结构的设计是根据作品内容的需要而定,不是千篇一律的;复调写法仅仅是泛指多声部对位化写作的一种表现形式,其具体对位技术是依据音高材料和作曲家个人风格而定;而“调性”更是由于其自由的无限可能性,以及每位作曲家个人独特的喜好而成为体现作曲家个人风格最为重要的“领域”。

比如说,巴托克是以匈牙利民间音乐为根基,充分开发七声自然调式的“综合”领域,其作品中的多调式和“七声综合调式”便是其独具个人风格的主要特征;而欣德米特基于泛音原理所总结出的个人理论体系和作曲技法,体现着兴氏的个人风格特征;斯特拉文斯基早期和中期作品中运用的“半音-呈示调式综合体系”,以及被某些理论家所总结的“极音”特征,体现的是斯特拉文斯基独特的个人风格特征。本文所论述的大量五声、七声调式,以及六声-多于九声的人工调式音阶,便形成了辟斯顿独具个人风格特征的“自然-人工综合调式半音体系”。

在“新古典主义”的共同标签下,每一位“调性”作曲家都可以归类在一个宏观的“调性”范畴,而这个范畴中,最为重要的写作手法之一即“综合调式半音体系”。与斯特拉文斯基、兴德米特同样被标榜为“新古典主义”作曲家,辟斯顿在这个体系内是怎样“综合”的;其“半音化”如何体现在横向与纵向音高结构中;同样属于“调性”范畴,其音乐发展的准则是什么?这些问题不仅展现着20世纪“新调性”[1][捷]茨蒂拉德·柯赫乌铁克.20世纪的作曲技法[M].张洪谟,译.中央音乐学院出版社,2015,(1):41.这个共性原则下,作曲家个人写作风格的个性特征,同时也是进一步探索辟斯顿音乐语言的根源所在。