抽象终结之后的抽象——对中国当代抽象的哲学解读

2019-01-08彭锋

彭 锋

一

进入21世纪第二个十年以来,抽象艺术在中国获得了长足的发展。各种抽象展览如雨后春笋,相关学术活动层出不穷,抽象绘画在拍卖行的价格节节攀升,还出现了像“北京抽象”这样的艺术团体。①

从历史上看,通过团体来宣告新艺术的诞生,是现代同古典决裂的常用策略,它在20世纪初期现代主义运动发源地的欧洲极盛一时。从这种意义上来说,现代艺术可以说是宣言艺术。正因为现代艺术明确宣告与古典艺术决裂,因此现代艺术与古典艺术的分野深入人心。但是,当代艺术与现代艺术的分野却是悄悄地进行的。即使身处于当代艺术中心的人们,包括艺术家和批评家在内,最初都没有意识到当代艺术与现代艺术有什么不同。当代艺术在现代艺术的名义下进行了很长一段时间的实践之后,才有人意识到它们是两种不同的艺术。就像丹托指出的那样,“潜在地进行,没有口号,没有标识,没有任何人明确意识到它已经发生了,这是当代性的典型特征,不是现代性的典型特征。”②

如果丹托在纽约观察到的当代艺术与现代艺术之间的区别可以借鉴的话,我们可以说,上世纪80年代发生在北京的85美术新潮,是一场典型的现代艺术运动,因为它充斥着口号、标识和团体。如今的中国抽象艺术更像当代艺术。即使像“北京抽象”这样的艺术团体,也没有宣言,没有纲领,没有章程,没有可以想见的任何约束,也不同任何已有的艺术决裂。“北京抽象”就是一个这样的团体,在有这个名称之前它早就存在了。团体中的八名成员在三十多年前甚至更早就相互认识,相互切磋艺术,但是直到最近他们才知道自己是“北京抽象”中的一员。因此,“北京抽象”并不是一个将要发起的艺术运动,就像现代主义艺术运动那样;与此相反,“北京抽象”不发动任何艺术运动,因为作为艺术运动它早已存在,“北京抽象”只是开启一种意识,一种自我意识,即认识到自己是“北京抽象”。“北京抽象”是今天的中国抽象的一个缩影。与现代主义阶段的抽象艺术不同,今天的中国抽象多了一种自我意识。这种自我意识是当代艺术而不是现代艺术的典型特征。

启发丹托将当代艺术与现代艺术区别开来的,是安迪·沃霍尔的《布里洛盒子》。在丹托看来,沃霍尔的 《布里洛盒子》与超市里的布里洛盒子没有任何区别,即使存在些微区别也可以忽略不计。决定沃霍尔的盒子是艺术而超市里与之一模一样的包装箱不是艺术的东西,不是盒子的质量或形状,而是关于艺术的自我意识。沃霍尔和纽约的艺术界意识到 《布里洛盒子》是艺术,没有任何人意识到超市里的布里洛盒子是艺术。有关艺术的自我意识构成环绕作品的“理论氛围”。沃霍尔的盒子有这种理论氛围因而是艺术作品,超市里的盒子没有这种理论氛围因而不是作品。为了阐明有自我意识与没有自我意识之间的区别,丹托引用了唐代禅师青原惟信著名的三境界说。三个境界的区别只是意识的区别,而不是对象的区别。意识变了,境界也就变了。将寻常物变为艺术作品的是意识的改变,而不是对象的改变。

图1:蒙德里安,《红、蓝、黄构成2》,1930年

图2:波洛克,《作品5号》,1948年

二

根据丹托,只要有适当的艺术意识,任何东西都可以变为当代艺术。那么,为什么要单独标举抽象?我们之所以在这个时候提出中国抽象,因为它恰逢其时。就像丹托指出的那样,尽管理论认识在当代艺术中占据重要地位,但理论家不能任意决定某物是否是艺术作品。理论家不是主观地授予某物以艺术作品的身份,而是客观地发现某物具有艺术作品的地位。艺术界中的“专家是真正的专家,就像天文学家凭借决定某物是否是星星而成为专家一样。”③艺术理论家发现艺术作品在艺术界中的位置,就像天文学家在星空中发现星星的位置一样是客观的。

之所以说在这个时刻讨论中国抽象恰逢其时,原因是相关的艺术实践将这个话题给呈现出来了。简要地说,相关的艺术实践将抽象艺术的可能性全部展示出来了,或者说将抽象艺术的最后一种可能性给呈现出来了,抽象艺术不再有新的可能,不再能引起轰动效应。抽象艺术终结了。艺术史上给予抽象艺术的各种使命,或者关于抽象艺术的各种宏大叙事都终结了。这个时候,有关抽象艺术本身的任何探索,都将毫无意义。有意义的只是一种意识,即意识到自己才从事抽象艺术。抽象终结之后的抽象,不再是现代抽象,而是当代抽象。

所谓现代抽象,指的是20世纪初在欧洲出现的一种艺术现象或者艺术运动,这种艺术不再以再现事物的形状为己任,而是转向去表现感觉、情感、想象、思维、观念、形式、气韵、形而上的实在、宇宙的奥秘等非具象的对象,因此也被称之为非具象艺术、非客体艺术、非再现艺术。之所以用“非”来概括抽象艺术的特征,原因在于抽象艺术通常通过否定的方式来达到它的目标。这种抽象艺术运动断断续续持续了将近一个世纪,直到21世纪初它的可能性才被全部展现出来。

当然,如果我们愿意回顾历史,会发现还有比现代抽象更古老的抽象。比如,在远古时期的彩陶和其他器物上,通常绘有几何风格的图案。尽管这些图案已经非常抽象,但它们没有被列入今天讨论的抽象艺术之中。因为它们之所以呈现出抽象的形态,是因为艺术家的能力欠缺,而不是艺术家的主动追求。

中国书法所体现出来的抽象性,也具有很早的历史,而且中国书法家对于抽象的追求,不是因为再现能力不足。不过,从一个方面来看,中国书法并不是现代抽象艺术,因为中国书法并没有表现出现代抽象艺术所特有的否定性。与此相反,中国书法中充满了规则和模仿。虽然不是对客观事物的形象的模仿,但是对前人作品的模仿也是模仿。模仿自然与模仿前人,使用的心智一样。也有一些大书法家能够突破传统的束缚,创作出别开生面的作品。但从总体上看,他们仍然没有跳出传统的窠臼。中国书法是崇尚传统的艺术,现代抽象是颠覆传统的艺术。

受到书法的影响,中国绘画中也有抽象的因素。特别是在写意画中,除了有意识的变形之外,笔墨自身的趣味和审美价值得到了凸显。20世纪初西方批评家弗莱发现中国绘画中的线条与西方现代绘画中的线条类似,他称之为“书法式的线”,以区别于西方古典绘画中的“结构式的线”。“结构式的线”服务于形象塑造,自身没有价值,通常被隐藏在形象之中,在画面上看不出来。“书法式的线”直接呈现在画面上,不为形象掩盖,从中还可以看到艺术家的性情和身体姿态,它们本身就具有审美价值。④但是,使用“书法式的线”的中国画并没有完全抛弃物象,它追求的是似与不似之间,类似于丹托所说的“既再现又表现”的风格,也很难说它是抽象艺术。

19世纪后期,欧洲的一些印象派和表现主义作品已经具有明显的抽象特征。比如,惠斯勒(创作于1875年的《夜景》,就已经相当抽象了,它曾经被著名批评家罗斯金讥讽为往观众脸上泼了一盆颜料。蒙克创作于1893年的名作《嚎叫》,也可以说一只脚已经踏进了抽象艺术的大门。但是,无论是《夜景》还是《嚎叫》都还不是抽象艺术,这从它们的题目上也可以看得出来。惠斯勒和蒙克运用的仍然是具象思维,而不是抽象思维,他们仍然是从某个具体的物象或场景出发。衡量一幅作品是否是抽象艺术,不仅要看它完成时的效果,而且要看艺术家创作作品时所采取的思考方式。

三

现代抽象兴起于20世纪初期,经过近一个世纪的发展,抽象艺术的全部可能性都被展示出来了。从总体上来看,抽象艺术可以区分为四种形态,它们在历史发展过程中逐渐展示出来,因此也可以称之为四个不同代际的抽象。

第一代抽象产生于20世纪初期,以康定斯基、马列维奇、蒙德里安等人为代表。大约在1909~1910年之间,康定斯基迈出了关键性的一步,他开始创作《即兴》系列。从他给作品的命名中可以看到,他的作品不是从具象思维出发,偶然达到抽象效果,而是从一开始就用了全然不同的创作方法,也就是从音乐的角度来创作绘画。在西方美学中,音乐被认为是抽象艺术,是专门用来表现看不见的东西的。康定斯基捅破了横隔在抽象艺术与具象艺术之间的窗户纸,从此艺术家可以用一种全新的思路、在一个全然不同的领域中探索。

以康定斯基、蒙德里安、马列维奇为代表的第一代抽象艺术家都受到神智论的影响,都有用艺术代替宗教的动机,而且认识到在对形而上的表达方面,艺术比宗教更纯粹。对于形而上,恰当的表达方式是否定,而不是肯定。借用冯友兰的说法,是“负的方法”,而非“正的方法”。⑤我们从抽象艺术作品中所感受到的纯粹性,不是因为它们肯定了什么,而是因为它们否定了什么。由此,任何关于抽象艺术表达的含义的猜测,都变得不再重要,重要的是它们不是什么,祛除了什么。马列维奇的黑方块表达的不是形而上是黑的和方的,它是通过否定有关形而下的各种想象而引导人们通向形而上。正因为如此,贝尔在阐释这些抽象绘画时,提出了一个形而上的假说,认为宗教和艺术都是基于这种假说。如果不相信形而上,艺术与宗教就都将失去意义。贝尔明确说:“艺术和宗教是人们摆脱现实环境达到迷狂境界的两个途径。”⑥

四

追求纯粹的、超越的第一代抽象,遭到了人类集体性的残暴的无情打击。世界的进程并没有像至上主义者设想的那样,通过对形而上的追求而抵达完美的彼岸。20世纪上半期的两次世界大战,尤其是第二次世界大战造成的浩劫,彻底摧毁了人们对于形而上的幻想。贝尔用来解释宗教和艺术的形而上假说,随着世界的历史进程而不攻自破。对于形而上的向往,既可以升上天堂,也可以落入地狱。但是,无论是升上天堂还是落入地狱,都是盲从的结果,区别只是运气的好坏而已。于是,一种与形而上假说截然相反的学说,即弗洛伊德的精神分析学说,逐渐流行开来,渗透到人文社会科学的各个领域,艺术也不例外。

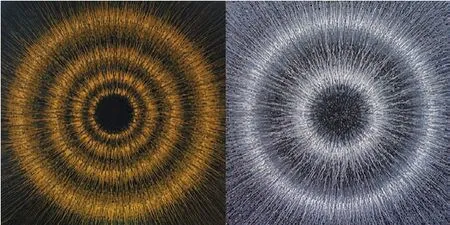

图3:克莱因,《IKB 191》,1962年

图4:孟禄丁,《元速》,2015年

弗洛伊德将人的意识分为不同的层次,其中包括意识、前意识和无意识或潜意识。简要地说,意识是人能够清楚察觉到的部分,无意识或潜意识是不能察觉的原始冲动和欲望,前意识是介于意识与无意识之间的门槛,经过努力之后可以被察觉得到。人类的精神生活如同一座冰山,露出水面的意识只是其中很小的部分,大部分是潜伏在水下的无意识。尽管无意识不被察觉,它们却是构成人的生活的基本动力,构成本我的基本内容。与形而上假说相反,无意识学说揭示了人的精神生活中的黑暗层面。文明人在战争中所体现出来的残暴,证明这个黑暗层面是真实存在的;与此相对,那个形而上的光明层面则显得荒谬可笑。弗洛伊德给无意识的合法释放设计了两个渠道:一个渠道是生理上的,即梦;一个渠道是文化上的,即艺术。⑦如果说形而上假说构成第一代抽象的思想基础,与之针锋相对的无意识理论支持了另一种形态的抽象,我们可以称之为第二代抽象,它的代表就是美国的抽象表现主义。

20世纪初期由欧洲各国的艺术家发展起来的抽象绘画,于20世纪中期在美国获得了复兴,形成了抽象表现主义大潮。尽管波洛克最初也是从神智论中获得启示,但支持美国抽象表象主义的理论基础不是作为宗教的神智论,而是作为哲学的无意识理论,尤其是荣格的集体无意识理论。波洛克是个典型的荣格主义者,他的绘画可以被视为无意识尤其是集体无意识流露的踪迹。⑧与形而上的绝对、物自体或者终极实在相比,无意识或者集体无意识触及到了人的欲望和本能,显得过于形而下。由此,以抽象表现主义为代表的第二代抽象,与以至上主义为代表的第一代抽象,在许多方面完全不同,形成了一系列的对立,如有序与无序、光明与黑暗、理想与欲望、精致与粗野、神性与兽性……但是,第二代抽象与第一代抽象之间也有共同的地方,那就是对意识或者理智的超越:神智论是向上超越,无意识学说是向下超越。

五

从逻辑上来讲,基于神智论的第一代抽象和基于无意识理论的第二代抽象已经穷尽了抽象艺术的可能。作为两极的蒙德里安和波洛克,可以说是抽象绘画的绝唱。但是,抽象艺术在山穷水尽处,又迎来了柳暗花明。这就是受到禅宗影响的极简主义,我们可以称之为第三代抽象。

禅宗在20世纪初传入欧美,在20世纪中期形成热潮。这与铃木大拙在欧美国家的积极传播有关。1952年初,铃木大拙担任哥伦比亚大学客座教授,主讲“华严哲学”、“禅的哲学与宗教”等课程,听众络绎不绝,成为曼哈顿上城一道亮丽的风景。有趣的是,铃木大拙的听众大部分并不是哥伦比亚大学的师生,而是纽约的艺术家,他们来自音乐、舞蹈、戏剧、绘画等不同领域。禅宗中“空”的观念,给纽约艺术界打开了一扇全新的窗户,触发了一场与抽象表现主义全然不同的新的艺术运动:激浪派运动。在禅宗平常心是道的影响下,激浪派艺术家可以通过顿悟将任何寻常物转变为艺术品。顿悟不能给寻常物增添任何东西,从这种意义上来说顿悟是空。有两件作品非常精彩地体现了西方艺术家对空的把握。一件是美国音乐家凯奇(John Cage,1912~1992)的《4分 33秒》,一件是法国艺术家克莱因(Yves Klein,1928~1962)的《空》(The Void)。

《4分 33秒》是凯奇1952年创作的一个三乐章的音乐作品,可以由任何乐器独奏或合奏。作品的曲谱是让演奏者在整个三个乐章的时间里都不去演奏他的乐器,持续时长为4分 33秒。1952年8月29日,钢琴家图多尔(David Tudor,1926~1996)在伍德斯托克首次演奏,作为他的钢琴独奏会的一部分。只见他坐到钢琴前,做出开始演奏的手势,过了一段时间,再打开琴盖,表明第一乐章结束。如此再重复两遍,演奏完第二乐章和第三乐章。与通常的演奏相反,图多尔合上琴盖表示开始,打开琴盖表示结束。我们可以从多个角度来解读这个作品,比如我们可以将在这4分 33秒的时间里听到的各种声音都当作音乐,从而体现激浪派艺术的主张,任何东西都可以成为艺术作品。也可以将4分 33秒的无声或者休止当作音乐,从而认为它是对禅宗空和静默的表现。无论做何种理解,我们都可以将它视为凯奇受到禅宗影响的产物。凯奇从1940年代后期开始迷上禅宗,他将《4分 33秒》视为禅意的体现,并且认为这是他一生之中最重要的作品。

与凯奇的《4分 33秒》类似,克莱因的作品《空》也是对禅宗的空的诠释。1950年代初,克莱因旅居日本,学习柔道,获得了四段黑带级别,同时深受禅宗影响。1958年4月28日晚上9点至12点,克莱因在巴黎的克莱尔画廊(Iris Clert Gallery)的展览“空”开幕,庆祝他30岁生日。克莱因将画廊清空,只留下一个空橱柜,刷白所有墙面,将画廊窗户涂上他的标志性的蓝色,在入口大厅悬挂一块蓝色布帘,布置好蓝色鸡尾酒,还请来共和国卫队维持秩序。画廊给3500人发出邀请,超过3000人在门外排队等候进画廊看展。展览展示的就是空。然而,当观众络绎不绝挤进画廊之后,全部空间都被观众自己充满。克莱因的《空》与凯奇的《4分 33秒》有异曲同工之妙,它一方面展示了空,另一方面将观众本身作为作品来展示。有了克莱因的行为艺术作品《空》作为背景,我们就不难理解他的极简主义作品《克莱因蓝》与禅宗的关系,与前者一样,后者也是对禅宗所推崇的空的表现。

如果克莱因的极简主义绘画《克莱因蓝》可以理解为对空的表现,那么所有极简主义绘画都可以这样来理解,不管它们是一块白色、黑色、其他颜色、还是一块空白画布,实质上都是对空的表现。

由于极简主义的思想渊源与禅宗有关,尽管禅宗在20世纪在西方已经有了传播,但它对西方思想界的影响仍然是局部的,西方主流思想家对于禅宗仍然相当陌生。这也就是为什么极简主义在最初不被接受为艺术的原因。如果如同后来的批评家所说的那样,极简主义体现的是工业美学,那么它一开始就应该被工业化程度极高的西方社会热情拥抱。但是,实际情况并非如此。在弗雷德(Michael Fried)看来,极简主义割断了与历史上的艺术杰作的联系,将自己置身于艺术惯例之外,必将面临将艺术推至非艺术的危险。为了确保自己的艺术身份,极简主义强化了作品与展场和观众的联系。弗雷德将这种联系称之为剧场性或者剧场化效果,而对剧场化效果的追求正是现代艺术极力避免的。然而,在弗雷德看来,极简主义能够追求的,也只有剧场效果了。当艺术作品被还原为物之后,除了它们所占据的空间和时间之外,除了与观众之间的互动之外,将毫无意义。极简主义艺术不再制造一个独立自足的世界供人沉思或沉浸其中,而是在现实中制造事件,让观众在其中扮演相应的角色。这种剧场效果,必然导致现代主义高品质艺术的终结。弗雷德的担心是对的。但是,艺术的发展方向似乎不可逆转。极简主义并没有因为弗雷德的批判而戛然而止,相反它以前所未有的强大生命力在全球蔓延,并且越出艺术的边界,进入日常生活之中。当然,如果我们能够考虑到极简主义的禅宗起源,就能够赋予这种看似简单的艺术以深刻的精神内涵。

六

极简主义并没有终结了抽象艺术。当至上主义随着形而上假说的破裂而寿终正寝之后,抽象表现主义在无意识理论的支持下通过向下的发掘给抽象艺术打开了一片新的天地,而禅宗的空的观念为高不成低不就的抽象艺术又找到了新的生长点,于是抽象艺术得以一代接一代地延续下去。但是,当极简主义将自己推进死胡同之后,抽象艺术还有可能绝处逢生吗?至少,在西方思想界和艺术界,我们看不到抽象艺术新生的任何希望。抽象艺术无论是理论还是实践,都已经被宣告死亡。在视觉文化喧嚣的汪洋大海中,已经难觅抽象艺术的踪迹,无论是至上主义、抽象表现主义还是极简主义。即使有大量抽象绘画被制造出来,它们也面临由精英艺术蜕变为廉价装饰的危险。

但是,抽象艺术的故事并没有终结。抽象艺术的理论和实践的死亡只是发生在西方,它在东方的故事可能才刚刚开始。我们从日本的物派和韩国的单色画中已经看到了一种完全不同的抽象艺术的理论和实践的苗头。对于中国抽象艺术家创作出的作品的特殊气质,中国批评家也有所认识。2003年3月,高名潞策划了“中国极多主义”展览,同年8月栗宪庭策划了“念珠与笔触”展览,两个展览都展出了部分抽象作品,它们在气质上与西方抽象完全不同。这些作品明显也受到禅宗的影响,就像栗宪庭为展览所取的名字“念珠”所显示的那样。西方的极简主义并没有穷尽禅宗的思想资源,对禅宗的不同领悟可以形成一种全新的抽象。就像高名潞的“极多主义”所预示的那样,可能有一种与极简主义同源但又相异的抽象。说它们是同源,因为它们都追求“极”,都是在对“极”的追求中达到抽象;说它们相异,因为它们一个追求“少”,一个追求“多”。

其实,无论是栗宪庭的“念珠与笔触”还是高名潞的“极多主义”,都是由艺术家的创作实践所呈现出来的。1980年代初,谢德庆在纽约实施了他的行为艺术《一年行为表演1980~1981》,也称 《打卡》。在1980~1981这一年的时间里,谢德庆每隔一小时打一次卡。对于谢德庆的打卡行为,无论用念珠还是极多来解释,都不是特别妥当。首先,尽管这个行为表现了“多”,但不是“极多”,如果追求“极多”的话,也可以每分钟打卡一次。另外,“念珠”一词又夹杂了太多别的意思,比如与宗教灵异有某些关联,从而显得不够单纯;而“笔触”更是一个完全无关的概念。谢德庆这个行为的本质既不是多,也不是灵,而是重复,通过不断重复而消解时间的意义。这也是一种空,一种与凯奇和克莱因等人理解的空不同的空。笔者把这种通过不断重复而达到的空,称之为时间意义上的空;将通过清空所有存在物而达到的空,称之为空间意义上的空。高名潞的“极多”和栗宪庭的“念珠”触及时间意义上的空,但并不是时间意义上的空的准确表达。有鉴于此,笔者用“时间上的空”来概括这类抽象艺术。

于是,我们有了两种空,时间上的空与空间上的空,而且它们都源于禅宗的启示。那么,这两种空在禅宗里有依据吗?从历史上来看,禅宗有南北之分,而且有由北宗禅向南宗禅发展的轨迹。在笔者看来,北宗禅与南宗禅的区别,关键在于对心的理解不同。北宗禅将心理解为一个实体,一旦回到了实体的心,修行就完成了。南宗禅将心理解为一种作用,它总是刹那刹那起作用,因此总是在时间之中。但是,由于每个刹那的含义相同,因此刹那连着刹那,前念接着后念,尽管还在时间之中,但却抹平了时间的区分,因为每个刹那都是平等的。正是因为这种平等造成了瞬间的永恒感,即在每个瞬间都能获得一种完满的体验。时间上的空与空间上的空的区别,在根本上可以追溯到南宗禅与北宗禅的区别。

显然,南宗禅比北宗禅更难于理解。在南宗禅中包含了更多的悖论。借用极简与极多的词汇来说,北宗禅可以通过极简来实现极简,南宗禅则希望通过极多来实现极简。在极多中实现极简就会形成悖论。南宗禅的这种奥义,对于接触禅宗不久的西方人来说是难以理解的,但是对于生活在禅宗传统的东亚人来说则非常亲切。

如果这种通过不断重复而达成抽象效果的创作方式能够成立,我们就可以将它们称之为第四代抽象,与至上、表现、极简不同的抽象。我们可以称之为极多,也可以称之为念珠,但是从这些艺术家的创作方法上来看,我们可以称之为“时间上的空”,以区别于极简主义依据的“空间上的空”。

七

上述四种抽象,是抽象艺术一百年的发展历程中逐渐展现出来的四种主要类型。这四种类型的抽象,穷尽了抽象艺术的全部可能。抽象艺术终结了。自此之后出现的抽象艺术,都是抽象艺术终结之后的抽象艺术。如果说终结之前的抽象艺术是现代抽象艺术,那么终结之后的抽象艺术就可以说是当代抽象艺术。对于当代抽象艺术来说,任何形式上的创新既不重要,也不可能。任何类型的抽象艺术,都可以成为当代抽象艺术,只要我们赋予它一种新的理解,只要我们有了一种新的意识。终结如同凤凰涅槃,既是死亡,也是新生。抽象终结之后的抽象艺术,摆脱了现代抽象的各种宏大叙事的束缚,成为最自由、最纯粹、最多样的艺术。

今天的中国抽象不再是任何形式的现代抽象,而是现代抽象终结之后的当代抽象。正因为如此,今天的中国抽象没有共同的艺术主张。今天的中国抽象艺术家的风格各异,即使是同一位艺术家,也有不同风格的变化。但是,这并不意味着这些艺术家尚不成熟。今天比较活跃的中国抽象艺术家,大多出生于上世纪50~60年代,他们见证了中国社会的急剧变迁。同时,他们都有海外长期学习和生活的经历,经历过文化的冲突与妥协。而且,他们都从具象绘画开始,逐渐进入抽象领域,最终在抽象领域进行了数十年的探索。无论在技巧还是心智上,他们都是成熟的艺术家,都有自己成熟的风格。即使同一位艺术家创作了不同风格的作品,他的每一种风格也都是成熟的。但是,当这些不同的成熟风格汇集起来的时候,就形成了一种很不成熟的大风格,一种很不成熟的时代风格和地域风格。这就是当今的中国风格。

今天的中国以一种非常独特的方式在迅速发展。她没有像在部分西方人心目中的那样停止不前,也没有按照某些西方人设想的模式发展。中国正在以独特的方式塑造自己的形象,它延续了传统中国的某些特征,吸收了现代西方的某些成分,实践了马克思主义学说的某些部分,众多看似相互矛盾的因素在中国共存。今天的中国形象,如同多面观音,也像万花筒,从不同的角度可以看到它的不同的面相。

今天的中国抽象是中国形象的一个缩影。中国抽象艺术家没有共同的艺术主张,他们的作品也彼此不同。唯一共同的,就是通过抽象来实现对现状的超越。尽管超越的方向不同,但是超越本身是一致的。因此,尽管作品呈现出不同的面貌,但背后却有共同的精神。这就是对现状的不满,对理想的追求。在这种意义上,可以说中国抽象在以一种独特的方式,重写现代性。

什么样的生活是好的?什么样的社会是好的?中国抽象给出的经验是:我们并没有共同的目标。既没有共同的生活方式,也没有共同的社会模式。但是,只要不满足于现状,只要超越现状,就是好的生活方式,就有好的社会模式。中国抽象所揭示的中国经验,对于如何将文明冲突转变为文化欣赏,对于如何从相濡以沫发展为相忘于江湖,都会有所启示。尽管表面上看来这些都是不切实际的哲学问题,但是它们会对全球化时代的人们的生活方式和生活态度发生重要影响。

注释:

① 近年来比较重要的展览有“中国抽象艺术研究展”,于2016年在北京今日美术馆和上海民生美术馆展出,围绕这个展览展开了多次关于中国抽象艺术的学术研讨会。2017年夏天,生活在北京的抽象艺术家毛栗子、马可鲁、谭平、孟禄丁、袁佐、马树青发起成立“北京抽象”。李迪和冯良鸿二位随后加入,形成了北京抽象最初的八人团队。2018年3月“北京抽象”第一次展览在香港芳草地当代艺术举行。

② Arthur Danto, After the End of Art:Contemporary Art and the Pale of History(Princeton: Princeton University Press, 1997),P5.

③ Arthur Danto, After the End of Art:Contemporary Art and the Pale of History, p.195.原文:The experts really were experts in the same way in which astronomers are experts on whether something is a star.

④ Roger Fry,“Line as a Means of Expression in Modern Art,”Part One, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol.33, No.189 (Dec., 1918), P201-208; Part Two, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol.34, No.191 (Feb., 1919), P62-69.

⑤ 冯友兰:《三松堂全集》第五卷,郑州:河南人民出版社,1986年,第173页。

⑥ 贝尔,周金环、马钟元译:《艺术》,北京:中国文联出版公司,1984年,第62页。

⑦ 参见弗洛伊德:《作家与白日梦》,载《弗洛伊德文集》第七卷,车文博主编,长春:长春出版社,2004年,第59-66页。

⑧ 详细论述,见John Golding, Paths to the Absolute(London: Thames & Hudson, 2000), ch.4.