监控与直播——论徐冰《蜻蜓之眼》的两种观看方式

2019-01-08周婉京

周婉京

一、“透明”的监视者

有人说徐冰的近作《蜻蜓之眼》(图1)不像电影也不像当代艺术,这种叙述本身恰恰证明它既有电影的特点,也有当代艺术的特性。说它不像电影的人,多数是从叙事上来谈的,他们认为去掉画外音,电影的剧情就失去了合理性。然而,他们忽略了徐冰工作室在制作影片前对“影像资料库”的建立,大数据的采集与索引让影片围绕“观看”这个动作发展开来,而非传统好莱坞式的线性叙事结构。

81分钟的《蜻蜓之眼》,观看作为最主要的动作贯穿影片始终,主要表现为监控与直播两种类型。观众首先接触到的是监控,监控镜头是24小时持续录像的,这类镜头在大部分时间捕捉不到主角,长时间的“不在场”令主角的出场显得更为重要。在捕捉主角的“那一刻”前,没有人,没有动作,这二者的缺失使观者更加期待它们的在场。

在福柯看来,19世纪中期的社会遍布着“全景敞视监狱”(Panopticon),整个社会成为了某种程度的监狱社会。由于受时代所限,福柯所描述分析的场所是有限的、客观存在的,都是以一定的地域为基础建构出来的实体空间。然而随着信息技术的发展,以互联网为代表的虚拟性、无限性的场域逐渐登上监视的舞台,互联网中的全景敞视并非只是监视空间的扩展,更重要的是监视程度的提升,互联网完美地实现了边沁(Bentham)提出的关于监视的原则——“权力应该是可见的但又是无法确知的”。①

福柯的“可见的”,是指被囚禁者应不断地目睹着窥视他的中心瞭望塔的高大轮廓。随着一系列监视计划的曝光,越来越多的公众已知道互联网中监视的存在,公众知道自己正在受到监视。所谓“无法确知的”,是指被囚禁者应该在任何时候都不知道自己是否被窥视。公众知道自己被监视,但又不知道什么时候被注视。②由此,福柯将全景敞视监狱视作一种完美的规训机构,认为这是一种分解观看/被观看二元论的方法,被监控者彻底被观看,但不能观看;而监控者彻底观看,但不能被观看。

图1:《蜻蜓之眼》宣传海报

互联网作为监视载体实则更进一步,它甚至不需再采用精妙如“全景敞视监狱”的空间设计就能实现监视。在《蜻蜓之眼》中,互联网中的监视既是毫不掩饰的,又是绝对审慎的。监控视频来自全球各地,它无所不在、无孔不入,又无时不警醒着,没有留下任何晦暗不明之处,而且互联网无时不监视着所有人,包括负责监督任务的警务人员。

观者在观看中感到紧张,却发现真正导致紧凑感的不是剧情,而是这些动作密集的排列组合。《蜻蜓之眼》要做的不是令事物被外在的眼睛看见,而是使它们成为对其自身来说“透明”的事物。换言之,这种观看是为了内化控制的权力,让操控者本身变得不可见。“透明”的监视者让“蜻蜓之眼”超出全景敞视的范畴,③直接将观看等同于权力与控制。被观看者既被权力所制约,又成为这种权力的载体,人的眼睛像篦子一样面对影像,④遭遇着片中警察的困惑:“这潇潇怎么到处都是啊?”“这也太考验咱们的眼力了。”

二、“失神”的观者

这种紧凑感也许可以用法国哲学家保罗·维利里奥的“失神”概念(picnolepsie)来做阐释。在维利里奥《消失的美学》一书中,他曾用现象学的方法,描述了经常出现在孩童身上的“失神癫”状态。⑤这种状态是指人的各种感官仍然工作,但是感官停留在自身,不再对外界开放,人的意识像电源短路一样,既不接收外界的信息,也不对外发送信息。

如此的“不在场”体验,被维利里奥称作“暂时性的死亡”。维利里奥凭回忆记下了最近一次与摄影师雅克-亨利·拉蒂格(Jacques-Henri Lartigue)访谈时,拉蒂格对“失神”的陈述:

“……是我小时候曾做的一件事。我半闭着眼,使其只剩一小条细缝,它可以让我强烈地看到我想看到的事物,然后我自己连转三圈,这样我就会认为我已经被陷阱(我所看到的东西)所捉住或攫住,我将能随意地保有我所看到之物,且包括其味道与声音。当然,长久下来,我意识到我这一招其实无效,它只有在我运用科技工具时才能达成……”⑥

维利里奥进一步分析,小拉蒂格的体验之所以独特,是因为他将自己的身体类比成相机,将眼睛的运动类比成相机的运作,将曝光时间类比成自己连转三圈。他感到其中存在着某种脉络,而这个脉络可以借由某种本领来重建。小拉蒂格因而停驻于此,而且失神。由于他成功地变动了他的感觉时间(durée sensible),他便得以从生活经验的时间中剥离出来,这是“不在场”之感的初次莅临。身体“相机化”使得人的“失神”成立,正说明了技术的入侵彻底改变了人的存在样态。人的直接感知从身体上被剥离,技术手段、技术媒介成为人感知世界的手段。而电影正是利用了我们在观影时的意识停格(与停格之后的加速),进入到知觉,制造出一种不在场的真实。

我们在观看《蜻蜓之眼》时“失神”,意识被运动的影像裹挟着前行。我们在女主角“蜻蜓”的分身中寻找她,在男主角柯凡和警察的搜索中留意关于“蜻蜓”的蛛丝马迹,这缩减了人眼与监控之眼之间的差别。我们的眼睛变成了“数码篦子”,面对庞大、繁杂的视觉影像信息流无从下手。同时,“蜻蜓”形象的异化让我们的捕捉变得困难,我们反观自己,才发现自己不过是无数双眼睛中的一双罢了。《蜻蜓之眼》将此类的反观并置于平行的时间轴中,令观者在捕捉影像的过程中不断“失神”。

图像之间的空隙与观看过程的“失神”成为彼此的指谓,交互地论证着彼此存在的合理性。每一帧的每一层,图像与图像之间皆有距离,不同层次的图像之间留有空隙。观者在人物交错的目光中徘徊,在“失神”的一瞬间,我们首先感受到“自我”原来是如此微不足道的——“我”或者是监视者,或者是被监视者,或者身兼二者,但这样的“我”处在比过去任何时刻都更复杂、更多变的关系网中——每个“我”通过与周边世界交流的“节点”,试图穿越既有的陈述,确定各自的位置。⑦

观看《蜻蜓之眼》时的“失神”不同于好莱坞电影的“失神”,它不为了“造梦”,不服务于娱乐,以至于这种“失神”不易被察觉。如果说这种“失神”有一个对象,那么它是就可见物不可见的这一问题展开的。福楼拜曾用“看到的‘只能是火焰’”来形容他在可预见的时代进行写作将遇到的“视而不见”问题,⑧而这个可预见的时代恰恰就是某种视力消失的时代。观者因为层层叠加、纷至沓来的图像而陷入“视而不见”的境地。虚拟的世界在每一帧的缝隙间被拼贴出来,观者通过观看来分辨图像的解译与编制。这时,“说”与“看”都进入一个无距离无对应的共性空间。我们看不见所见之物意味着什么,亦看不见所言之物要展示什么。

三、反转“蜻蜓之眼”

现象学的另一位学者梅洛·庞蒂将“看 ”视作“某种进入物体的方式”——正是通过“眼”的参与,我们确立了“世界”的存在,呈现了我们想要看到的“世界”。⑨在梅洛·庞蒂看来,身体既非纯粹的主体,又非纯粹的客体,而是主客同一的第三类存在,身体是人进入在世生存的入口。而“眼”的体验不需要等待理性为它赋义,它本身就能创造意义,它可以自主地在世界中摆出姿势、采取立场、开辟方向。

值得注意的是,如果将《蜻蜓之眼》的“眼”视作镜头,它不只有一面。我们凭借“蜻蜓之眼”,正面看世界,反面看自己。这个镜头除了正面,还有一个可以反转的背面——当女主角蜻蜓与男主角柯凡失联数月,“蜻蜓”竟然以直播女郎“潇潇”的身份再次出现,并主动成为了被监视的对象。在直播间里,“潇潇”唱着网络歌曲与粉丝互动即为“蜻蜓之眼”的一次反转(图2)。反转之后,直播镜头获得了自拍的功能。这时,我们既是拍摄者亦是观看者,希望看到“蜻蜓”,见到的却是“潇潇”,这种落差使得观者的形象被自拍的动作消解——自拍者没有自拍像,而成为《蜻蜓之眼》呈现的“众生像”的一部分。换言之,观者变成图像本身,我们盼望看到的像与实际捕获的像有了差别。这让我们更加“失神”,甚而怀疑我们观看世界的机制——难道是我的“眼”出了问题?

图2:《蜻蜓之眼》设置了一个直播间,让女主角“蜻蜓”与直播女郎“潇潇”的身份叠合(图片来源:徐冰工作室)

通常,好莱坞电影只会提供一个来自拍摄者的镜头,即便片中出现主观镜头,这依旧是由拍摄者代替观众来执行的。《蜻蜓之眼》与好莱坞电影的区别正在于,“蜻蜓之眼”提供了两种镜头:其一,监控视频来自网络,没有作者,或者说所有人都是它的作者;其二,直播镜头因其反转的特性在某种意义上变成了观众的“自拍”,观众理应在镜头中遇到自身的像,却只遇到“潇潇”(整容后的“蜻蜓”)——对“蜻蜓”而言是“他者”,对观众而言还是“他者”。

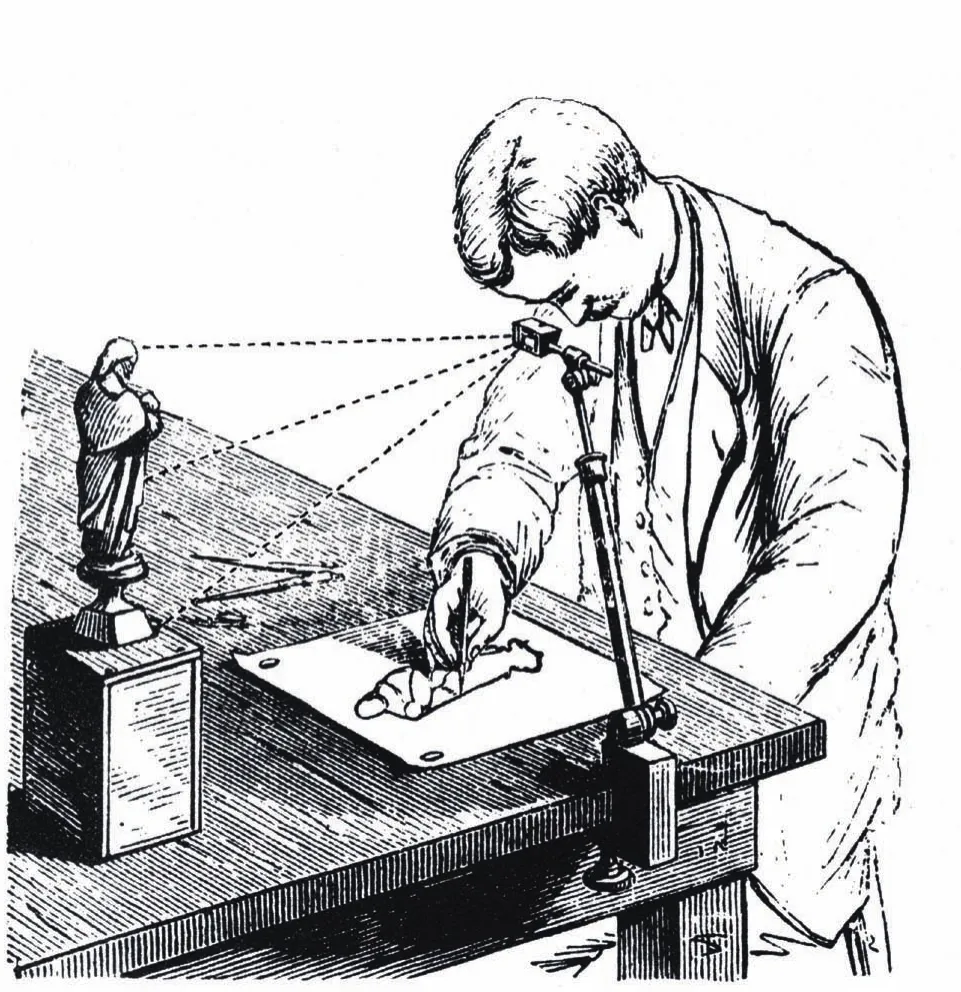

如果要在西方艺术史中寻找诸如此类的“镜头反转”的传统,我们可能会联想到1806年蜚声一时的明室绘画技术(Camera Lucida,照相术发明前的一种转绘仪),这是时任英国皇家学会院士的威廉·海德沃拉斯顿发明的一个绘画专利。⑩明室绘画的原理很简单:经由一个可调节的支架棱镜,画家可以通过棱镜,同时看到他前方的物件和他自己的手,他需要做的仅仅是把呈现在手边的图案进行轮廓的描绘即可(图3)。这款便携、易用的镜头装置能让没有绘画基础的人绘制他们所看见的一切。这个转绘仪必须在明亮的地方才能操作,罗兰·巴特也在《明室》中提到这一技术,并以“明”来对照“暗”,进而论述它的反面——针孔暗箱(Camera Obscura)作为早期的摄影装置,是如何使被拍摄的物体透过镜头成像。[11]相比之下,蜻蜓之眼有类似明室转绘仪的功能,它令观众在习惯了监控镜头的位置之后,忽然被反转,进而,观众被迫处在一个不得不看直播的境地。这时,观众既能看到潇潇(潇潇相当于明室绘画艺术家所描摹的物体),又能通过“刷屏”看到自身的参与(自身相当于明室绘画的艺术家之手)。

图3:明室绘画技术

直播中观众的参与,连通了观者内部的两个他者,无论是“大他者”或“小他者”都令观众“失神”。[12]24小时不间断的直播留言与“打赏”,令观者迷失在“大数据流”之中,这种迷惘与影片前半段呈现的困难(通过监控录像寻找蜻蜓)有了某种互文性。面对数据流,“我”的意识变成一个无我系统(self-less system)的意识。影片的结尾,柯凡意识到他对“蜻蜓”的痴迷已经让他从现实世界中抽离开来,他必须选择一种方式回应他的“失神”——他最终选择出家,让佛教作为他的皈依之所。然而,佛教的“无我”状态(an-atman)是否可以帮助柯凡从痛苦与无尽的轮回中解脱出来?佛教意义上的“主体性空乏”是否可以化解蜻蜓一生的业报?柯凡对蜻蜓的救赎是否可以留下善的痕迹?对此,佛教给出的答案可能是否定的。佛陀只讲出他看到的世间道理,至于人是否能够解脱,完全要依靠人自身的修行。在涅槃(佛教意义上的“主体性空乏”)中,主体的行为不会留下任何痕迹,因为主体已经脱离了欲望的轮回。[13]

巴赞曾在《电影是什么?》中提出了相类似的“无我意识”,他称电影之所以能吸引观众,正是因为银幕上的形象是抽象的,不像戏剧舞台上那般实实在在,这让观众的感官集中在小小屏幕的视听效果上,更容易沉浸在剧情之中,更容易产生角色认同感。巴赞进而得出,银幕上的形象既不是在场也不是不在场,而是处于在场与不在场之间,它处于某种中间状态,它悬置了对象的物理存在,但又不是完全抽象的符号。[14]这种夹在在场与不在场之间的处境,曾被彭锋以中国哲学的一分为三的本体论框架来展开讨论。彭锋认为,在“道——象——器”的本体论框架中,与艺术作品对应的实体就是象。[15]而艺术作品本体论研究者早已意识到确定艺术实体的困难,这种困境仿如“蜻蜓之眼”反转之后给观众带来的迷茫状态,因为艺术作品既不是精神实体也不是物理实体,在一分为二的本体论框架中无法找到艺术作品的位置。

四、“眼”的虚假性

在无主体的眼光和充满虚拟物的文化中,图像成了自身的图像,外部现实变得更加非现实。工业生产对原材料的依赖日益减少,我们对图像的外部现实的依赖也在萎缩。“眼”习惯了脱离世界的实体,它读出图形,却不见事物。无法辨识真实的观看让我们的评判机制出现混乱,“眼”还在努力区分世界,人却在庞杂交错的语义中迷失了自己。

《蜻蜓之眼》因其使用的素材全部来自公共录像,本应真实的影像却不真实,这加重了我们对“眼”的怀疑。许多时候,我们的判断又相当固执,“眼在听,但听不进他人的眼 睛”。[16]这好比我们乍听“图画展览会”一词,不自觉地认为这是某个“展览”,殊不知这个名字的所指实际是俄罗斯作曲家穆索尔斯基的代表作《图画展览会》,根本不是什么“展览”。我们用固有的经验看世界,却发现观看本身受经验所限。知识并不能通过轻轻一瞥来获得。至于我们的“眼”究竟看到了什么,选择看到什么,隐瞒了什么,得出了怎样的分析,都无法一概而论。这让展览非“展览”,“眼”在它的运动中传递出某种虚假性。

阿兰·巴迪欧针对电影提出“运动虚假论”,他对真实的否定来自对艺术语言自律性的认识,他认为不存在任何手段能制造出一种艺术到另一种艺术的运动。[17]各种艺术语言在电影中相继呈现、转换与消失,印证着电影对各种艺术所做的“减法”,构成了电影对各种艺术的提纯过程——“(电影)对其它艺术进行暗示性引用,建构了电影本身,它把各种艺术从自身中抽离出来,剩下的只是让理念在此经过后的破碎边界……”[18]

把各种艺术语言的“运动”理解为电影对其他艺术的减法,巴迪欧提出音乐、摄影、戏剧和文学并未参与到电影的运动,而只是被电影本身减除和编排。电影被理解为某种抽象的针对其他艺术的配置操作,但其核心依旧是理念。我们可以说,巴迪欧从蒙太奇(整体运动)、镜头与场面调度(局部运动)到语言(不纯的运动),全面否认了电影运动的真实性,这种“运动虚假论”本质上是转换了运动主体,即运动表象不是由运动着的物体发出的,而是受到其他东西支配。随即,一个关于眼的问题接踵而至,会不会有这样一种可能性:眼的运动不是由眼睛本身发出的,同样也受到其他东西或运动的支配?

既然电影的运动是虚假的,那么经由看电影所训练的“眼”也相应地具有某种虚假性。当“眼”像电影一样运动起来,虚假性便开始建构它的神话——在时延(durée)的图像之间,视网膜展示着当下的生活事件,让我们在不自觉的情况下,感受到近在咫尺的“福音”,仿佛我们感知到的世界就是它本身的所知,现实和真理竟能天衣无缝地融合在一起。通过观看,图像不再是一个简单的象征,它可以像人一样有名字,可以取名为“耶稣”,并以此来接受我们的崇拜。

眼眸每一次的翕动,让凝视如影像一般闪动,从帧与帧之间的空隙引出了观看的虚假性。当我们意识到眼睛作为器官在运行的时候,自然的凝视就消失了。凝视于是成为产生权利的新模式,透过眼睛,其效果会延伸至脸、身体、乃至周边的世界。而凝视与呼吸之间的连结,恰恰证明了看的动作就像呼吸一样,让我们与自然合为一体,并在与环境的交流韵律中确立存在。

五、“关联空间”的信任危机

《蜻蜓之眼》采用了“大数据流”的方式处理实时数据,虽然监控视频的材料全是“在地”的,但徐冰所关注的问题仍是“全球”的。在“大数据流”中,速度成为一个关键点,影像运动的缓急、快慢皆反映着“运行中”的社会关系。在机动性与互动性交织而成的媒体城市中,全球各地都面对着新的社会空间,即斯科特·麦奎尔提出的“关联空间”(relational space)。[19]关联空间是由对截然不同的速度在同一时间的体验所造就的关系的结果。这些速度包括维利里奥所说的身体的“新陈代谢”速度、交通工具的相对机械速度以及媒体传播技术的“绝对”高速的交叉重叠。[20]

就此而言,电子媒体的高速至关重要,它压缩了可见物的展示时间,令观者质疑图像真实与否的时间大大缩减。同时,这预示着“seeing”(看)和“believing”(信)的关系不再是笛卡尔“相信可见物”那般单纯可靠,“seeing is believing”(眼见为实)中的因果联系也不再适用。就是看,它与“信”无关。信任的危机,逐渐变成媒体城市塑造的关联空间中的一个普遍问题。

人在世界游走,就要与形形色色的媒体交涉,并深深参与其中。如果前文所述的佛教不能成为主体回归自我的方式,那么家是否可以成为其“归所”?然而,媒体技术的扩张已经超越了住宅、办公室或电影院之类的固定场所和特殊化了的消费场所。家、街道与城市,现在都成为媒体装置的组成部分,这些媒体装置会重新分配社会互动的规模与速度。由此,“家”成了“自我”体现其异质性的一个场域。如果将“家”视作区隔自我空间与社会空间的地方,那么在暗流涌动的“数据流”冲刷下,中心与边缘、此处与彼处、内与外的界限将变得更加模糊。

我们被后现代社会“去编码化”和“解辖域化”(de-territorialization)的趋势所操控,越是渴望稳定,就越是陷入漂游的状态。[21]1980年,德勒兹在与加塔利合著的《千高原》中提出“集合体”(assemblage)的概念,[22]他指出,集合体通过从环境中抽取一块辖域而开始。每一个集合体基本上都是辖域的。[23]在拟人的层面上,辖域相当于集合体的“家”。然而,集合体如果只有辖域,那就会固步自封、自囿樊篱,因而必须打破界限、去除辖域。这样,集合体除存在辖域化的性质外,还必须有解辖域化的性质,即存在破除辖域的向外逃逸之线。在解辖域化的作用下,结合体最终发生分解演变为他物。每一个集合体既存在使其成分固定化的辖域和再辖域因素,也存在“把它的成分带走的解辖域化的有效因素。”[24]伴随“解辖域化”而来的,是“家”的分崩离析与我们对归家的热烈期盼。一个新的想象共同体等待被召唤出来,它可以是一个新的“集合体”,一个新的“家”。

而人类在视知觉研究和发展当中,从未放弃“愉悦眼球”而作的努力。艾柯早在1975年《超现实的旅行》中指出,人类对于真实的孜孜不倦的探索来自其猎奇心理与对视觉奇观的“前仆后继的本能”。这种“本能”往往以放弃真实为代价,艾柯说:“当人们试图暗示真实时,事实必须看似真实。‘完全真实’被认定为‘完全伪装’,绝对不现实也成为一种真实存在。”[25]而当代数字工程与互联网的结合,配合智能手机的自拍,令人类本能的娱乐意识和数字信息叠加出了一个个另类空间,让“蜻蜓之眼”如影随形。

《蜻蜓之眼》的两种观看(监视与直播)正是基于此,对技术文化的进步性做出反思。影片揭露的是“自然”的位置和“人类本质”的描述在后现代社会的种种勾联与角力。同时,新的媒体形式如雨后春笋般萌生出来,这让时间被压缩、空间被跨越,最终引发的结果可能不仅是城市的“去中心化”,而是媒体城市的爆裂。媒体城市中错综复杂的技术器官与遍布各处的景观,将一齐爆裂开来。届时,我们将目睹城市向一种无法预测的、随机的状态转移。

结语

行至影片结尾,观看仍在继续。柯凡整容成蜻蜓的模样,延续了“蜻蜓”这个符号。只不过,“柯凡”与“蜻蜓”早已融为一体,使得“蜻蜓”的能指与所指皆是虚无。无论观者想由正面镜头寻找背面的“蜻蜓”,抑或通过背面镜头寻找正面的“柯凡”,皆是徒劳。屏幕之外的观众无法给“潇潇”刷礼物,正如篦子一样的“眼”无法找到真正的“蜻蜓”。

徒劳之感,令我们不得不再次审视我们对视觉呈现的期待。像《银翼杀手》(Blade Runner,1982)和《割草者》(The Lawnmower Man,1992)带给我们的那种总体的感知幻象,远比我们切实地接触到一组虚拟现实装置(VR)更真实。不知不觉间,我们对视觉的憧憬竟然与技术的进步紧密结合,科技竟然成为驱动意识形态进步的发动机。于此,我们对控制自然和超越身体极限的渴望被激活,这种渴望反作用于科技实验,成为支持媒体社会向前发展的动力。监控与直播都是“观看欲”的产物,但同时监控器与自拍摄像头也激发了我们监视别人、窥探自我的欲望。

徒劳的观看,是《蜻蜓之眼》编剧翟永明所写的“人无影 影无踪”,也是塞缪尔·贝克特在《无名氏》中指出的那个困境:我们都是“生于牢笼死于牢笼、生了就死、生于牢笼就死于牢笼的困兽所生之困兽所生之困兽所生之一头困兽。”[26]观者永远找不到“原本”的图像,每一个最小的“图像原子”在裂变,我们面对着被复制了无数次的“二手真实”,还在苦苦追寻真实。

注释:

①(法)米歇尔·福柯,刘北成、杨远婴译:《规训与惩罚》,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年6月,第226页。

②(法)米歇尔·福柯,刘北成、杨远婴译:《规训与惩罚》,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年6月,第207页。

③(法)米歇尔·福柯,刘北成、杨远婴译:《规训与惩罚》,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年6月,第219页。

④ 注:“篦子”多次出现在《蜻蜓之眼》的旁白中,曾用来形容警察在调取监控寻找“潇潇”时的观看。

⑤ Virilio Paul:The Aesthetics of Disappearance(trans.P.Beitchman),New York :Semiotext(e),2009,P118-120.

⑥(法)保罗·维利里奥,杨凯麟译:《消失的美学》,郑州:河南大学出版社,2018年7月,第82-83页。

⑦(法)让-弗朗索瓦·利奥塔,车槿山译:《后现代状态:关于知识的报告》,南京:南京大学出版社,2011年9月,第61页。

⑧ 注:法语原文是“N’y voir que du feu”,朗西埃引用此习语来解释什么也无法察觉到的“视觉消失的时代”。雅克·朗西埃, 张新木、陆洵译:《图像的命运》,南京:南京大学出版社,2014年1月,第65页。

⑨(法)梅洛·庞蒂,姜志辉译:《知觉现象学》,北京:商务印书馆,2012年2月,第99页。

⑩ Marien M.Warner:Photography: A Cultural History,New Jersey:Pearson,2015,P7.

[11] 李昱宏:《冷静的暗房》,台北:书林出版社,2008年12月,第161页。

[12] Lacan Jacques:The Seminar of Jacques Lacan, Book III(trans.Jacques-Alain Miller),New York&London:W.W.Norton&Company,1993,P232.

[13] 王珍:《对汉译阿含佛教经典“无我”概念的思考——兼及佛教无神论》,《中央社会主义学院学报》,2010年第4期,第57页。

[14](法)巴赞,崔君衍译:《电影是什么?》,北京:文化艺术出版社,2008年11月,第143页。

[15] 彭锋:《艺术为何物?——20世纪的艺术本体论研究》,《文艺研究》,2011年第3期,第13-21页。

[16](法)雷吉斯·德布雷,黄迅余、黄建华译:《图像的生与死:西方观图史》,上海:华东师范大学出版社,2014年8月,第321页。

[17](法)阿兰·巴迪欧,谭笑晗、肖熹译:《电影的虚假运动》,《电影艺术》,2012年第5期,第105页。

[18](法)阿兰·巴迪欧,谭笑晗、肖熹译:《电影的虚假运动》,《电影艺术》,2012年第5期,第107页。

[19](澳)斯科特·麦奎尔,邵文实译:《媒体城市——媒体、建筑与都市空间》,南京:江苏教育出版社,2013年12月,第32页。

[20] Virilio Paul:The Vision Machine(trans.J.Rose),London:BFI,1994,P144.

[21] Guattari Félix:Molecular Revolution:psychiatry and politics(trans.R.Sheed),New York:Penguin-Harmondsworth,1984,P50.

[22] Deleuze Gilles & Guattari Félix:A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia(trans.B.Massumi),Minneapolis:University of Minnesota Press,1987,P505.

[23] Deleuze Gilles & Guattari Félix:A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia(trans.B.Massumi),Minneapolis:University of Minnesota Press,1987,P503.

[24] Deleuze Gilles & Guattari Félix:A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia(trans.B.Massumi),Minneapolis:University of Minnesota Press,1987,P88.

[25] Eco Umberto:Travels in Hyperreality(trans.W.Weaver),London :Picador,1986,P7.

[26] Beckett Samuel:Three Novels:Molloy,Malone Dies,The Unnamable,New York :Grove Press,1965,P386.