君王事,一天下,开太平:政治视野与徽宗御押解读

2019-01-08吴小军

吴小军

从美术史看,宋徽宗无疑是得到关注最多的一代君王。但美术史家讨论徽宗,往往不重视其作为一代君王的特殊性,徽宗御押的析读就充分体现了这一点。实际上,立足徽宗帝王身份,从完整理解徽宗一朝的历史入手,探寻其为君、治国、艺术的实践,研究才能尽可能接近真实,更具有合理性。对徽宗御押的析读本来也应如此。

一、学界有关徽宗御押的析读及其疑点

我国古代所谓的押,也称“押记”“花押”“署押”等,是指在公文、契约上的签字或画上某种记号,以作凭信。清人赵翼《陔余丛考》就“花押”有专门考据。史载,宋时“花押”制度官方与民间皆已普遍。甚至于官方文件,必得有押才能生效。宋人周密《癸辛杂识》载:押字不书名,余近见先朝太祖、太宗时朝廷进呈文字,往往只押字而不书名。《癸辛杂识》并记录自太祖以来宋十五帝御押(图1)。这些御押大多难以明确辨识,具有一定保密特征、有很强的防伪性①。其中,徽宗、高宗御押,皆与存世徽宗、高宗书画签押相同(图2),可知目前所见徽宗书画之上的签押样式,即为徽宗御押无疑。

学界关于徽宗御押的解读,主要为“天下一人”或“天水”。目前看来,此类析读流传虽广,似成定论,然似是而非,依据显然不足。

图1:《癸辛杂识》载宋十五朝御押

图2:宋高宗御押

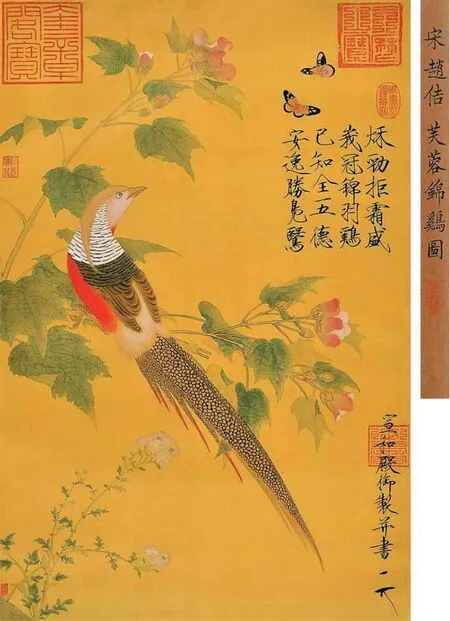

图3:腊梅双禽图

1、徽宗御押之“天水”论。其解读证据最早者,大概来自元人所著《宋史》“天水,国之姓望也”的记载②。后世学者将宋朝叫做“天水一朝”,也根据其姓望。但当朝天子徽宗的御押如果为“天水”之意,则不仅御押之保密性质完全失去,而且以宋人积极著述之风气,在此后宋人笔记、著述中为何全无记录?二者,既然天水为赵宋之郡望,则以郡望(姓望)为自我代称的作为,在注重宗族血统的中国传统文化中,恐怕必须该姓的宗主型人物,如宋之太祖,才有如此资格。为何赵宋立国之太祖以来历代君王,南宋各代君王皆不以“天水”自命,而唯独宋徽宗冠以“天水”自命呢?这种“前不见古人、后不见来者”的自题,既不符合史载哲宗对向太后评价赵佶“端王福寿,又仁孝,不比诸王”的评价,也无法与徽宗谥号“圣文仁德显孝皇帝”相对应。或者,这个观点受传为徽宗绘画的“天水摹张萱虢国夫人游春图”(辽宁省博物馆藏)、“天水摹张萱捣练图”(美国波士顿博物馆藏),的影响,但学者已经考证,两画题签实为金章宗所摹③。实际上有宋一代,史载宋皇室与“天水”相关的,恰恰是宋人的仇敌金人。靖康之难金人虏徽钦二帝,后封宋徽宗为天水郡王,宋钦宗为天水郡公。其根据即是当世皆知的赵宋郡望天水之说,但其中仍有将赵宋“天下为家”之皇室,降为天下百姓之一姓的意思。其三,赵宋立国依五德终始说,宋朝为火德,故又别称“火宋”“炎宋”。宋人蔡绦笔记《铁围山丛谈》中也说“本朝火德,不宜用水”。以特别讲究祥瑞的宋代诸帝(尤其是真宗、徽宗),不至于对此不识不顾。其四,以徽宗御押(图3)的实际笔顺和书写,也缺乏与“天水”两字的笔顺、书写的相关度。由此,有关徽宗御押为“天水”之解读,更近乎完全不理解历史的武断之论。

2、徽宗御押解读之最著名和流行者,是“天下一人”。此说实际为近代以来的书画鉴定派的“贡献”。对于徽宗御押“天下一人”的解读记录,记录宋帝十五押的宋人周密笔记中没有,记录徽宗绘事颇详细的宋人邓椿 《画继》一书同样没有提及。元人著《宋史》也未著一字。这一解读最早的记录,目前看来皆出于现代书画鉴定专家,如徐邦达提出,“赵佶画题款,一律用同样花押,相传是‘天下一人’的简写。”④潘深亮也认为徽宗押字相传为“天下一人”的简写⑤。这种不约而同的“相传”结论,虽有后学著述不假思索地给予认可,但仍显示出其证据的不足和结论的武断,令人不免生疑。实际上,这种“相传”而定论的文物鉴赏,常常使人想起我国文物鉴定和研究中自清末以来的行肆习气,注重行业师承,故多有术语沿袭,但也往往习非成是。

以“天下一人”来解读徽宗御押,其谬明显。一则自古以来,天子皆为天下一人,独徽宗凌驾千古以来秦皇汉武,逾越北宋开国以来太祖太宗诸帝,自标高格?二则,今人析御押以“天下一人”,往往是在技术层面上从御押本身的笔顺入手,如按御押笔画、起笔特点、最后一笔的连笔及笔脚的长短等,进行分析和组合。其研究视角,基本上可以看作书画的鉴赏范畴,着力于从书写、书法特点对徽宗书画的比较和真伪判断,而对于“据传”而来的御押析读,始终依据阙如。三则析读御押为“天下一人”者,并不能从分析徽宗个人、时代、社会、政治和签押的关系方面,开展有力研究,提供有力证据。至于时下将“天下一人”理解为天下第一人、天下独一人,更近乎以时尚臆测古人,本末倒置。

二、宋帝徽宗的君王意识和政治作为

1100年,18岁的赵佶因皇兄哲宗病逝无子,得以继承皇位。自即位至1126年,徽宗在位26年。客观地说,赵佶成为一代君王,虽有其偶然性,但靖康之难来临之前,这一时期宋朝至少表面上处于太平繁荣时期:宋辽保持友好没有军事冲突;军事上向西边用兵尚有成效;对内镇压方腊取得成功;天下安定、社会文化繁荣、汴京繁华如梦。在徽宗眼中,也许大宋天下如《千里江山图》那样的江南胜景,安逸优美,如诗如画。

但徽宗仍要承担北宋亡国的责任。元人撰《宋史》“徽宗诸事皆能,独不能为君”的结论,似乎适合于任何时代对于徽宗的判断。然而,从后果固然可以溯源前因,但《宋史》结论的宏大概括特征,也会失去历史的丰富细节和真实。其实,做了26年太平天子的徽宗,其人生的主体毕竟还是帝王。于绘画,即使天纵其才、成就很高,也是“朕万机余暇,别无他好,惟好画耳”的万机(为君)余暇之事。如果不抱成见,从徽宗一朝的政治形态及其个人作为中,我们既可以看到徽宗的为君之道和帝王意识,又可以看到一个有抱负、有理想,又喜好文艺、好大喜功的君王形象的另一面。

1、执政之初的积极作为。史载赵佶登位之前就有良好的口碑。蔡绦《铁围山丛谈》记,“国朝诸王弟多嗜富貴,独祐陵在藩时玩好不凡,所事者惟笔研、丹青、图史、射御而已。當绍圣、元符间,年始十六七,于是盛名圣誉布在人间,识者已疑其当璧矣。”《宋史·徽宗本纪》载,少年天子徽宗初即位,积极追寻王安石的政治路线,推进政治改革。因其以庶子登帝位,也无政治经验,一方面请支持他继位的向太后听政,一方面广开言路,鼓励大臣进谏献策。为调和神宗以来朝廷改革和守旧两大派别的官员,继位翌年改元“建中靖国”,政取“中庸”,禁止党同伐异,倡导君臣团结、朝廷和谐。积极整顿吏治,纳贤勤政,启用新法,颇有作为,政治气象短时期焕然一新,甚至颇有明君之气,得到内外一致称颂⑥。又,崇宁元年在京师设立“居养院”,先后诏令设置或改善了“安济坊”“慈幼局”“漏泽园”等,关注民生。崇宁三年诏“增诸州学未立者”,并设立画学、书学、算学,重视教育。作为一个意气风发的帝王,徽宗显示了其对于天下众生的关怀,以及其对于治国视野的宽度。

2、执政中期的内外进取。宋初太祖鉴于五代以来武人政治的教训,实行强干弱枝、崇文抑武的基本策略,以科举进身的文人治国成为宋朝立国的一大特色。一方面宋朝人文繁荣,社会流动空前,商业和手工业繁荣,国家富有。另一方面则长期显示出军事上的软弱和不足,在对辽、西夏等边境战争中常常处于守势,直至与劲敌辽签订“檀渊之盟”。但徽宗在建中靖国元年之后,即对河湟地区、西夏边界采取攻势,并于次年拜蔡京为相,开始了积极用兵、西部拓边的军事行动,并最终将吐蕃势力赶出河湟地区。与西夏的战争自崇宁元年至政和元年,居然以西夏“纳币请和”而结束。⑦任用宦臣童贯为主帅,灭方腊、招宋江,虽然此类政策在宋亡后导致民间对徽宗的微词和愤怒(如《水浒传》),但天子内政之强势,确实明显。

3、“元祐党人碑”和徽宗的君主意志。虽然徽宗主张建中靖国、主动调和元祐党争,但在党争成祸的北宋晚期,徽宗的理想却难以实现。其时旧党、新党的灵魂人物王安石、司马光、苏轼等精英人才纷纷凋落逝去,朝廷内不仅新旧党之间互相排斥,新旧党内部之间的私人倾轧也十分严重。崇宁四年,徽宗为昭示其治国理想,建“元祐党人碑”,全面打击旧法党人。⑧而蔡京藉此机会对不论新旧党的政敌一律打击,自己独揽中央大全,学者正确地指出其原动力就是徽宗支持。⑨那么,少年进取的天子徽宗,对蔡京、宦臣童贯的启用,极有可能来自于对当时“用事之臣多险燥朋比”(《宋史·徽宗本纪》)的不满,以及加强君权的内在需要。用宦臣童贯治军,这完全可以看作皇帝对于军力的兴趣。亲信权臣蔡京,被称之为“太平宰相”,其中也隐约可见皇帝对自身成为太平天子“圣王”的期许。更值得注意的,是徽宗一朝君、相之合作长久与配合默契,自宋建立以来从未有见。即使合理推动“变法”的神宗与王安石也远远未到这种长期配合与信任。这是宋代相权相对独立和扩张的行政治理结构背景下的一个尤其值得重视和分析的特例。

图4:听琴图

图5:芙蓉锦鸡图

4、统一和扩大的君权。徽宗高度重视礼制文化,崇宁三年六月,诏以王安石配享孔子庙,表明其充分实践着儒家的为君传统。特别是制定了《政和五礼新仪》⑩。从此确定了此后一千年至今中国大部分神的性质名称,从朝廷到普通家庭采取完全同一的标准,如此详细制定礼仪规范的内容,在中国历史上近乎绝无仅有。编写了《宣和博古图》,第一次全面集中定义了古礼器。自封为“教主道君皇帝”,注《老子》,编写第一部《道藏》和道教历史经典。徽宗还将佛寺改宫观,封释迦为“大觉金仙”。虽然后世关注徽宗对道教的信仰,但实际上自唐以来,作为本土信仰的道教即为皇室所重视。宋代更是已广泛深入皇室民间信仰之中。宋时朝野对于祥瑞也有共同的文化基础,宋太祖即有相遇陈抟老祖之传说,真宗更是狂热祥瑞,因此徽宗之热心祥瑞也是由来有自。值得注意的倒是,徽宗在自封为道君皇帝的同年,即诏禁天下之巫覡,对于臣民信仰的管理意识十分明显。而徽宗注《老子》,今人也指出了其儒道融合的价值取向[11]。尊儒、封佛、自任“道君”,徽宗实为儒释道“三教合一”的首倡者。其“普天之下莫非王臣”唯我独尊的帝王思想、凌驾于一切宗教之上的鲜明态度,极大表明了其出于政治需要的作为、以及君主统治力的强调。从这方面看,也许如今我们对于徽宗崇尚道教的理解,也只是一个政治乌龙。

5、“天下的缺口”和燕云十六州。晚唐五代的政治分裂,导致宋朝立国之初就失去了作为北方军事屏障的“燕云十六州”。燕云十六州所在地,有中原王朝长期依仗的长城和燕山地势。该地的归辽,一方面使宋汴京随时可能直面辽人这样善于马战的北方民族的军事锋芒,另一方面也使辽朝定都和军事重点更进一步靠近华北。有学者认为,燕云十六州在宋辽格局中的这种存在,使宋对辽的军事压力有一种畏惧心理,从而形成对“燕云”之地的特殊情结。[12]这种情结,笔者看更近似宋人认为燕云之地为自己的“天下缺口”。赵宋的这一天下缺口和内心的焦虑,自太祖、太宗以来已成定式,其特殊性还在宋开国之君有“收复燕云十六州者可以例外封王”的祖训。徽宗对于这种天下观,显然是继承和认可的。《宋史·徽宗本纪》载,“政和元年八月,郑允忠、童贯使辽,以李良嗣来,良嗣献取燕之策,诏赐姓赵 ”。可见徽宗希望收复燕云十六州,以及后来的“盟金灭辽”战略,了结立国以来的心病,也是由来有自。而后来童贯隐瞒实情,按约自金人手中接收燕云部分之地仍被封王,恰恰说明徽宗始终牢记祖训。元人撰宋史,论徽宗轻启与金人之战端,乃至招致失败和靖康之难,即使符合当时所见实际,也未必符合历史的逻辑事实。以当时宋人的军事无奈和金人的掠夺本性。宋不联金,则金灭辽后依然据有燕云十六州,宋人依旧曝露于金人铁蹄之前,而以金人的社会组织和战争习惯,走百年之后元人南侵的道路也很必然。历史的无奈和吊诡,就这么无意识地摆在了徽宗皇帝面前。

以上可以看出,徽宗少年为君,帝王意识强烈,而不是以一个文艺之君的姿态出现在历史的前台。其设立画学科举,着力建设宋初设立的画院,乃至亲力于绘事,其中有兴趣所然,更有教化的动机。徽宗独创书体“瘦金体”,尤其是面对书法自晋唐之后、唐代真书的法度、尽善尽美的光芒,依然以一代君王天纵之才,独创的“瘦金体”书体,我们也许不仅仅止于欣赏书法之优雅,更应该看到这一书体中的锋芒毕露,以及对于“金戈铁马”声势的追求,这里面也许正有一代君王的王者之心。可以说,徽宗的君王意识、政治作为和治国理想,正应是我们理解其包括治国在内一切行为的基本视角,也是我们分析、破解其御押内涵的有力依据。

三、壮心和优雅:天子御押的隐秘表达

赵佶的艺术天才与失国亡政结局的并存,很大程度上影响到后人对徽宗时代艺术相关主题的研究,常以艺术为原点,就艺术谈艺术,似乎徽宗一生全力于绘事游艺,为君只是不得已的业余之暇。[13]实际上任何观照徽宗艺术者,如果一味叹息其为君无能、“选错了职业”,只愿玩味其至高至美的绘事、艺术,必将坠入片面和误会。因为这种视野既不符合徽宗人生的大局,也就不免于导致持论的偏见和理解的偏差。

图6:瑞鹤图

1、徽宗御押的造型基础和书写解读。

宋代朝野签押普及。由于周边有辽、西夏这样的对手,故君王心意的隐晦和保密十分重要。徽宗御押为皇帝凭信之代表,以徽宗之尊之能,必然要具有“宏大性”(既具有行政严肃性,御押命题的宏大即为可能,使其能很好地作为皇帝本人独特签押并代表其个人某种隐秘表达)、“保密性”(防伪,外人无法测度其内涵,从而难以模仿)、“艺术性”(个性化设计,以徽宗对于书画的天赋和爱好,尤其是其周边汇集了包括米芾、蔡京在内的大批优秀书家,一定使签押既符合书写规矩又个性化、美观优雅)。这三个方面,应是析读徽宗御押的设计、造型、含义的正确方向。

从最新出版《宋徽宗书画精品集》[14]统计的传世看,有徽宗御押的书画包括:《听琴图》《文会图》《芙蓉锦鸡图》《五色鹦鹉图》《瑞鹤图》《竹禽图》《腊梅山禽图》《柳鸭芦雁图》《琵琶山鸟图》《梅花绣眼图》《无色鹦鹉图》《桃鸠图》《腊梅双禽图》《鸜鹆图》《祥龙石图》《雪江归棹图》《池塘晚秋图》《溪山秋色图》,占该书记录22幅的18幅。绘画签押多伴有其它题款,或有“御制、御书、御画”字样,或有题诗、题名。徽宗御押在书法上较少。本书收集的17幅书法,有御押者三:《草书千字文》(辽宁省博收藏)《掠水雁翎诗纨扇》《唐十八学士图卷跋》。除《草书千字文》外,其余两幅似乎也是配合图画的题签。

以上御押实物以《听琴图》(图4)《芙蓉锦鸡图》(图5)《瑞鹤图》(图6)为例,三幅作品的签押形制虽然照书画鉴定派的眼光,存在笔画长短、点画变化的特点[15]。这种精微析读,确实于辨别绘画的真伪和绘就时间的早晚有帮助。[16]就一般辨识看,御押的书写规律和组合,还是基本相同的:押字的起笔是横画“一”,第二笔依然是横画“一”,第三笔为下垂两笔连笔垂出,如倒写的“√”。

从书写规律看,御押三笔将“天、下”两字连写,符合草书的笔法。然御押最可注意者,是所有御押的第一笔与第二笔之间,既不连笔,也特别予大的间隔,形成较大的独立空间,同时第三笔有意在第二笔上稍微出头、下面的两脚往往拉长。如此,突出了第一笔与第二、三笔之间的距离,自然地使第一笔形成单独的读字“一”。综合来看,御押解读为“一天下”,最为合理。同时,御押之花式书法,又近乎“开”字的草写,故可以视为“开太平”。

反之,御押要解读为“天下一人”,则从笔顺上,两横笔“一”则有一笔没有使用到构字之中,即此御押三笔,整体构成“天下”二字连笔后,如再进一步析读,则三笔中只需两笔即可以析读出“一、人”,还多余出一横笔“一”。这就不符合花押构建的整体性要求。

“一天下、开太平”,写照了君王自命为天下正统的政治意志,也隐含着少年天子完成天下一统的雄心壮志和君王心意。

2、君王事,一天下,开太平。

回望赵佶,如果我们不将目光限于艺文绘事,而回归政治视野,就会自然地发现被其艺术才华和历史批评所掩盖的一个君王的壮心与优雅:

赵佶积极政事,继承了王安石强军富民的改革,整顿吏治,除旧布新;积极进取,甚至饿着肚子、被谏臣陈禾拉着衣裾,衣裾被拉碎裂而不恼怒。[17]

赵佶行事果断,对于反对其登位的宰相章惇,很快即贬谪,体现出其行使君权的强势特征。

信用近臣,任用童贯将兵,表现出对于开疆拓边的兴趣;以蔡京为相,打破北宋开国以来君权与相权的制衡关系,集权力于一身。

尊孔崇儒、封命佛教、自命教主道君、为天下神仙定名、定名礼器,管制宗教和信仰,始倡三教合一。

崇尚书画之教化功能,重文教,重立言,整理图画,设书学、画学,进一步强化了北宋建设画院,重视王朝正统性的自我文化标榜。

《宋史.徽宗本纪》认为:“迹徽宗失国之由,非若晋惠之愚、孙皓之暴,亦非有曹、马之篡夺。”也从侧面说明,徽宗为人,机敏天纵,君心宽厚,待万民以德政。辛弃疾言:“了却君王天下事,赢得身前身后名”。君王事,一天下。对于南宋是收复汴京和故土,对于北宋是收复燕云。徽宗内心有关宋室“天下观”和“燕云十六州”的一统愿望,其实无时无刻不是其为政之首要目标。若得一天下、开太平,则立德、立功、立言三美具,大宋天子则达到儒家说言的“圣王”之境。

然北宋终究败亡于徽宗之手。当徽宗未即帝位之前,朝议哲宗诸弟人选之时,宰相章惇即直言“端王轻佻,不可君天下”,反对赵佶继位。后人常以“轻佻”论徽宗之失,对于轻佻的理解止于形色之见者多,侧重于“言语举动不庄重,不严肃”之意者多,却并未深究作为宰相的章惇在讨论一国之君人选时,也许正侧重于这一词汇“不沉着,不稳重”“行为不合礼”的意思。为人君而不稳定,则容易招致天下震动。这也许正是本性耿直的章惇反对赵佶继位的原因。实际上,徽宗为君26年,心想有为而力有不逮,治大国而性轻佻,甚至于后期接受蔡京的“丰亨豫大”所谓盛世气象,渐迷于奢华,耽美于游乐,终至于国破身辱。《宋史》所论其“特恃其私智小慧,用心一偏,疏斥正士,狎近奸谀。自古人君玩物而丧志,纵欲而败度,鲜不亡者,徽宗甚焉”,也并非没有道理。

当我们从分析徽宗的为政之道入手,探寻其御押中的隐秘心意,一个君王的志趣和优雅就逐渐浮现,一个君王的浮躁与无奈也渐渐浮出。于徽宗这样复杂的历史人物,任何因循与不假思索的断言,都必然导致曲解与误读。正因为如此,本文对徽宗御押“一天下、开太平”的析读,也可能只是在努力接近于真实。

注释:

① 赵盼超:《宋徽宗之押字探源》,《山东艺术学院学报》,2006年第3期。

② 赵耀文:《宋代“郡望”的消亡与“姓望”的始兴——以赵宋得名“天水朝”为视角》,《天水师范学院学报》,2016年第1期。

③ 赵盼超:《宋徽宗之押字探源》,《山东艺术学院学报》,2006年第3期。

④ 徐邦达:《宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画考辩》,《故宫博物院院刊》,1979年第1期。

⑤ 潘深亮:《中国名家书画鉴识》“五、宋,赵佶书画辨伪要领”,万卷出版公司,2005年。

⑥ 任崇岳:《简论宋徽宗》,《天中学刊》,第10卷第1期,1995年2月。

⑦ 王德利、王鹏:《试论宋徽宗时期的西部拓边政策》,《黑龙江史志》,2010年3月。

⑧ 张启荣、吴雯、唐希鹏:《试论北宋政风的演变》,《绵阳师范学院学报》,2003年8月。

⑨(日)小岛毅:《宋朝:中国思想与宗教的奔流》,广西师范大学出版社,2014年,第112页。

⑩ 李俊芳:《回向“三代”——以宋徽宗朝<政和五礼新仪>制定为中心》,《保定学院学报》,2018年,第31卷第3期。

[11] 万曼璐:《“大智并观”——宋徽宗<老子>注反映的儒道融合思想》,《南京师范大学文学院学报》,2016年第1期。

[12] 杨小敏:《宋人对辽朝的畏惧心理和“燕云”情结》,《史学集刊》,第五期,2008年9月。

[13] 武庆新:《重读宋徽宗——中国帝王史上极具才华的艺术天才》,《中国商业出版社》,2016年3月。

[14] 陆一飞编:《宋徽宗书画精品集》,西泠印社出版社,2017年7月。

[15] 赵盼超:《宋徽宗之押字探源》,《山东艺术学院学报》,2006年第3期。

[16] 徐邦达:《宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画考辩》,《故宫博物院院刊》,1979年第1期。

[17] 任崇岳:《简论宋徽宗》,《天中学刊》,第10卷第1期,1995年2月。