《吴下方言考》拟声词试探

2019-01-07倪琳

倪琳

摘 要: 《吴下方言考》是一本方言词汇书,其中收纳了很大比例的拟声词。本文对《吴下方言考》中的拟声词进行统计,以这些拟声词作为材料,探讨拟声词的共同特点,以及吴方言拟声词呈现出的特有面貌。

关键词: 《吴下方言考》 拟声词 形音义关系

《吴下方言考》是一本收录吴中方言词的词汇书,共十二卷,清代胡文英撰,刊于乾隆四十八年。胡文英是常州武进人,《吴下方言考》收录江苏境内长江以南、常州以东地区的土语、俚语九百九十三条,以四声为序,依韵排列①。虽然胡文英收录的词条及注音、探源存在一些问题,但是摒除时代的限制,这本书总体而言是比较可靠的,是一部重要的吴方言词汇著作,对吴语的保存与研究有重要作用。

目前《吴下方言考》市面上刊印较少,单独可见的只有徐复先生的《〈吴下方言考〉校议》②,其余皆为丛书收录,故而这本书的流通有限。学术界对这本书的单独研究是较少的,可见的有徐复、唐文的《方言词汇探源大有可为——读〈吴下方言考〉》③、黄敏的《〈吴下方言考〉略述》④和沈伟的《〈吴下方言考〉研究》⑤等,这些研究大多比较宏观,对于其中的一些问题进行了系统的讨论。在翻阅这本书的过程中,我发现其中收录了大量的吴方言拟声词。同时,拟声词是近些年学界越来越关注的一个点,我希望对《吴下方言考》中的拟声词做系统的归纳,探究吴方言拟声词的特色,以及吴语中的拟声词与普通话中这类词的关系。

一、关于拟声词

学界对“拟声词”一类在具体的界定与叫法上存在差异,“拟声词”“象声词”“拟音词”都曾作为这一类词的代称,不同学者对于概念的界定存在一定的差异,但一般来说,广义的“拟声词”即通过模拟声音的方式形成的一类词,包括模拟事物和人的声音的词。狭义的“拟声词”一般指模拟事物声音的词,即将我们称为“叹词”的这一类词剥离开来。这里我探讨的“拟声词”为狭义的拟声词,是模拟事物声音的词,但同时将这些词中标识声音的性质状态的词剔除,采用邵敬敏在《拟声词初探》中对拟声词的定义:“人们对自然界不表示具体意义,也不表示感叹和呼唤应答的纯粹的声音加以摹拟,就成为拟声词。”⑥

在我国早期的语言学著作中是没有“拟声词”概念的,可以说在二十世纪四十年代以前,拟声词并没有正式进入学者的研究视野,一些著作虽然注意到了这一类词的存在,但是没有对这些词进行系统的说明、讨论。二十世纪四十年代,吕叔湘的《中国文法要略》在《迭字》一节中指出迭字中有一类词“以模拟事物的容状声音为主,单字本身无意义或者另有意义,在此处却纯是标音作用”⑦。王力先生在《中国现代语法》中将拟声作为一种修辞方法,认为是语法范围中的特殊语言形式,而将人发出的表达情绪和意义的声音称作“呼声”⑧。这是比较早的学者对“拟声词”现象做的单独的讨论。

《语法修辞讲话》是第一次使用了“象声词”这个术语的著作,包括叹词、问答词、狭义的象声词(如“呼”“乓”“嘩啦”这类词)三种,将拟声词作为独立的词类进行研究⑨。此后出现了一系列关于拟声词的专项研究,对于拟声词的范围、词性有诸多讨论。二十世纪七八十年代是拟声词研究的繁荣时期,这时的拟声词研究倾向于对狭义的拟声词进行研究,将拟声词与叹词区分开来。这时期的研究从拟声词的意义、形态特征、组合能力及语法功能等多方面进行考察,总结归纳拟声词的特性。一些对文学作品、某个方言区拟声词的定量研究开始崭露头角,词类研究与修辞研究的结合成为热点。至今为止,学术界对于拟声词的词性未有定论,但是大体倾向于拟声词是一类实词,且因其特殊性要单独列出,不可归入任何一类。

方言拟声词研究从二十世纪八十年代开始,总体而言,研究成果不多。大多数研究主要侧重于对拟声词的构词法描写,以方言调查、描述为主,少数如1982年朱德熙的《潮阳话和北京话重迭式象声词的构造》⑩、1983年孟琮的《北京话的拟声》{11}等对拟声词的一般规律进行探究,关照到方言拟声词理论。总体而言,拟声词研究,特别是方言拟声词研究仍然大有可为。

二、《吴下方言考》中的拟声词

据统计,在《吴下方言考》中,拟声词约98个,约占总词条的10%,是一个比较高的比例。袁明军的论文《〈现代汉语词典〉里的拟声词》中统计第5版《现代汉语词典》收录拟声词225个{12},总收录词汇约65000条,比例约为0.35%。两者比较,《吴下方言考》中收录词条的拟声词比例高很多,这一现象与拟声词的口语化有很大关系:《吴下方言考》是一部方言词汇书,收录的大多是吴中方言中活跃的口语词汇,且具有作者选择的主观色彩,而《现代汉语词典》收录的词汇则主要是现代汉语通用词语及社会上流行的新词语。

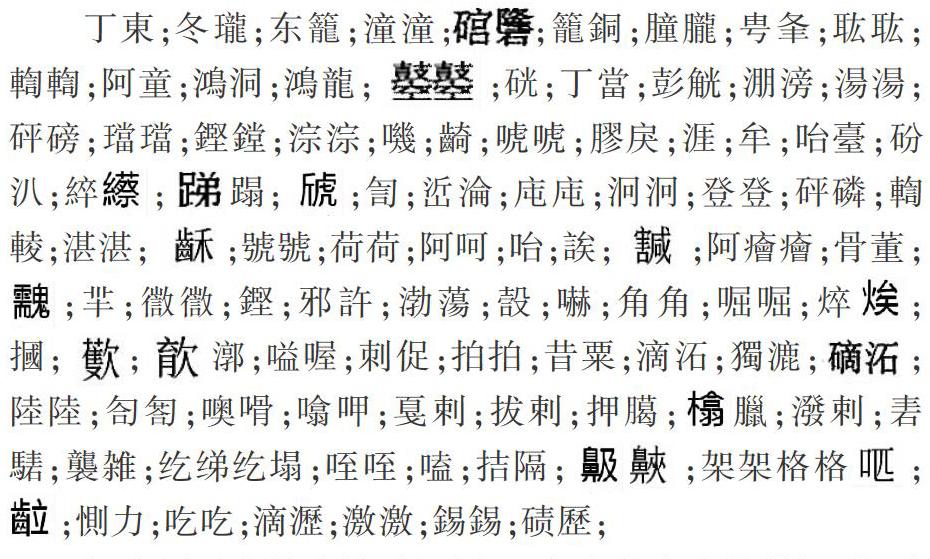

以下是《吴下方言考》中的拟声词:

拟声词具有特殊性,是对客观存在的声音的模拟,相对来说应当具有一定的共性,但是拟声词不仅仅是对听觉表象物理性的模仿,往往带有语音修饰特征,有约定俗成性。正如美国语言学家德华·萨丕尔(Edward Sapir)所说:“它们实在是人脑的创作,想象力的发挥,和语言里任何其他东西一样。它们并不直接从自然里生长出来,只是自然所启发的,与自然游戏而已。”{13}

我们将《吴下方言考》中的拟声词与《现代汉语词典(第7版)》中的拟声词进行比对,可以发现拟声词是有部分重迭的(重迭的认定标准是拟同一种声音,词形相同或相近)。比如“丁冬”在《吴下方言考》中注为“水滴声”,《现代汉语词典(第7版)》词条“叮咚”注为“形容玉石、金属等撞击或水滴落下的声音……也作丁冬、丁东”{14}。这些重迭的拟声词就可以作为拟声词具有共性的一个证明。当然,部分方言词中的拟声词并未被收录到《现代汉语词典(第7版)》中,部分原因是这些词的使用频率不是那么高,部分原因是这些拟声词是具有方言特色的,与吴方言的语音系统特点有关,并未进入普通话范畴。

三、《吴下方言考》中拟声词的形、音、义

《吴下方言考》是一本词汇书,对于这些词语法功能并没有过多的提及,并且收录的拟声词比较有限,难以进行规律性的构词法及词汇化研究,这里不多加讨论。就语音而言,《吴下方言考》中收录的拟声词多为单音节词和双音节词,少数四音节词。这些双音节词多为双声或迭韵词。一是拟声词模拟事物声音,这个事物声音一般是连续的、顺滑的,双声或迭韵符合人们的听觉回馈;二是人们有意选择双声或迭韵使拟声词在韵律上造成回旋的效果,使之更朗朗上口。此外,拟声词中收[n]及[ng]韵尾的词比较多,双音节词中第一个音节多为上声,第二个音节是上声和入声比较多等,总体拟音词的语音形式总是符合本语音系统的组合规律的。关于拟声词的语音,可挖掘的还有很多,这里不具体展开。下面主要从拟声词的形、音、义关系角度进行分析。

拟声词是模拟事物声音而成,这就意味着拟声词必然是音义先行,对应的书写形式落后,即一个拟声词有多种书写形式并行或者一些词没有对应的书写形式。不过,拟声词的形音义结合还是具有一定的规律性的。《吴下方言考》主要的拟声种类有:水声、金石撞击或乐器声、动物叫声或人声、器械工具摩擦声、动作发声等。其中,拟撞击声的拟声词声母一般是塞音,拟器械工具摩擦声的多为擦音声母,模拟动物叫声或人声的很多是零声母。同时,一般拟声词的部首与其指代声音的对象具有相关性。其中表示水声的拟声词多以水为部首,如“汤汤”“涯”“洞洞”等;表示金石撞击或乐器声的多为“金”部或“石”部,如“硄”“碛歷”“锡锡”等;表示动物叫声或人声的多为“口”部,如“叽”“嗑”“吃吃”等;表示器物工具摩擦声的多为“车”部、“纟”部,如“綷● ”“輷輷”“纥绨纥塌”等;表示动作发出声音的多为“手”部、“足”部,如“● 蹋”“拍拍”“掴”等。当然这并不是一个硬性的准则,拟声词中也有一些并不遵循这种规则,特别是《吴下方言考》作为一本方言词汇书,很多词活跃于口语中,只记声音,本无定字,多用音相近的字来替代,因而拟声词的书写具有一定的任意性。

胡文英在编写的过程中,通过书证来正字形,但是他对于一些古语的认识存在偏差,字形也会存在问题,比如我们现在常用的猫叫声的拟声词“咪咪”,胡文英在书中收作“徾徾”,引了王逸《九思》中的“狐狸兮徾徾”,认为“徾”音“米”,为狸猫叫声,但根据王逸注:“徾徾,相随貌”,洪兴祖补注:“《释文》音眉”可知,胡文英收录的字形是存在问题的,吴方言中有这样的拟音,却不应当写作“徾徾”。再如“匌匒”读作“客塔”,在文献中一般解释为“重迭貌”,胡文英将之解释为“水波相逐声”。《说文解字·勹部》:“匌,帀也。从勹从合,合亦声。”帀同匝,有环绕之意,因而“匌匒”解释为“重迭貌”应该是可靠的,水波汹涌重迭发出的撞击声与“匌匒”的语音也确有相似之处,似乎将之作为吴语口语中的“击水声”拟声的书写形式未尝不可,或者吴语中本是作为形容水波重迭解释,被后人或胡文英误解为拟声也未可知。

总体而言,拟声词的形、音、义存在一些可论证的关系,但是我们对拟声词的研究不必拘泥于字形,特别是方言中的拟声词,书写的任意性更高,在音近的基础上,尽量选择适当的文字记录形式即可。

四、结语

拟声词是摹拟事物声音的词,与人们的社会生活息息相关。《吴下方言考》中收录的拟声词比例较高,纵观这些词模拟的声音类型,我们可以发现明显的社会生活痕迹,这样的社会性,使《吴下方言考》中的拟声词与普通话或者说其他方言、语言中的拟声词具有一定的共通性。但是,受吴方言语音系统的影响,这些拟声词具有地域特色。胡文英以书证规范吴方言词汇的书写形式是值得赞赏的,对于拟声词而言,形、音、义确实存在可论证性,但是拟声词书写还是存在一定的任意性,拘泥于字形难免局限人们对拟声词的认识。

注释:

①徐复,唐文.《吴下方言考》引言(代前言)[A].[清]胡文英,著.徐复,校议.《吴下方言考》校议[M].南京:凤凰出版社,2012.2.

②[清]胡文英,著.徐复,校议.《吴下方言考》校议[M].南京:凤凰出版社,2012.2.

③徐复,唐文.方言词汇探源大有可为——读《吴下方言考》[J].江苏师院学报,1981(2).

④黄敏.《吴下方言考》略述[J].辞书研究,1984(01).

⑤沈伟.《吴下方言考》研究[D].南京:南京师范大学,2014

⑥邵敬敏.拟声词初探[J].语言教学与研究,1981(4).

⑦吕叔湘.中国文法要略[A].吕叔湘全集[C].沈阳:辽宁教育出版社,2002.12.

⑧王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆,1985:296,326.

⑨吕叔湘.语法修辞讲话[A].吕叔湘全集[C].沈阳:辽宁教育出版社,2002.12.

⑩朱德熙.潮阳话和北京话重迭式象声词的构造[J].方言,1982(3).

{11}孟琮.北京话的拟声词[J].语法研究和探索(一),1983(9).

{12}袁明军.《现代汉语词典》里的拟声词[J].语文研究,2007(1).

{13}陆卓元,译.语言论——言语研究导论[M].北京:商务印书馆,1964.

{14}中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[K].北京:商务印书馆,2016:304.

参考文献:

[1][清]胡文英,著.徐复,校议.《吴下方言考》校议[M].南京:凤凰出版社,2012.2

[2]徐复,唐文.方言词汇探源大有可为——读《吴下方言考》[J].江苏师院学报,1981(2).

[3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[K].北京商务印书馆,2016.

[4]袁明军.《现代汉语词典》里的拟声词[J].语文研究,2007(1).

[5]邵敬敏.拟声词初探[J].语言教学与研究,1981(4).

[6]吕叔湘.中国文法要略[A].吕叔湘全集[C].沈阳:辽宁教育出版社,2002.12.

[7]王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆,1985.

[8]吕叔湘.语法修辞讲话[A].吕叔湘全集[C].沈阳:辽宁教育出版社,2002.12.

[9]赵爱武.近20年汉语象声词研究综述[J].武汉大学学报(人文科学版),2008,61(2).

[10]冉啟斌.亮度原则与临摹顺序——汉语异韵拟声词的语音规律与成因[J].语言科学,2009,8(6).

[11]吴芳.试论现代汉语方言拟声词研究[J].社会科学论坛,2008,7(下).