遵循语文学科规律 改善小说复习方法

2019-01-07张玲慧季春光

张玲慧 季春光

背景分析:

2017年高考文学类文本阅读出了三篇小说,无论是材料选取,还是问题设置都有了一定的变化,这对高考小说复习工作具有重要的指导意义。鉴于小说题型复杂多样,想在一课时中“一言以蔽之”根本不可能。而且这是一节哈尔滨市公开课,既要对学生的小说复习有指导作用,又想借此机会和同行共同探寻小说复习的新思路。所以我在小说复习中没有具体落实某一考点,而是从教材入手,以试题为例,探究小说复习要“追本溯源”,回归教材,也要“就文论题”关注文本和题干分析,更要“大胆创新”拓展小说复习新思路。我想上一节行之有效的高考复习课,更想上一节提升学科素养的学术研讨课。所以切入点比较大,覆盖面比较广,对学生来说也是有一定难度的。但课程需要改革,教学需要尝试,所以我设计了这样一节高考小说复习课。

教学过程:

师:每个人心中都有一个小说梦。你或者想要创造一个虚拟世界,或者已经沉浸在这个虚拟世界之中。总之在小说里“你类似于上帝,然而沉默”。在高考试卷中,小说读起来很吸引人,但是问题也千变万化难于把握。今天我们就一起从三篇小说中探寻高考小说复习方法。同学们,一轮复习已经接近尾声,你认为什么样的复习方式对于提升我们的小说解题能力最有效?

生:向大家介绍每种题型的答题方法和题型结构。

生:整理题型,每日查看,加深一下印象。

生:找到解题方法大量练习,看每道题的特殊点是什么。

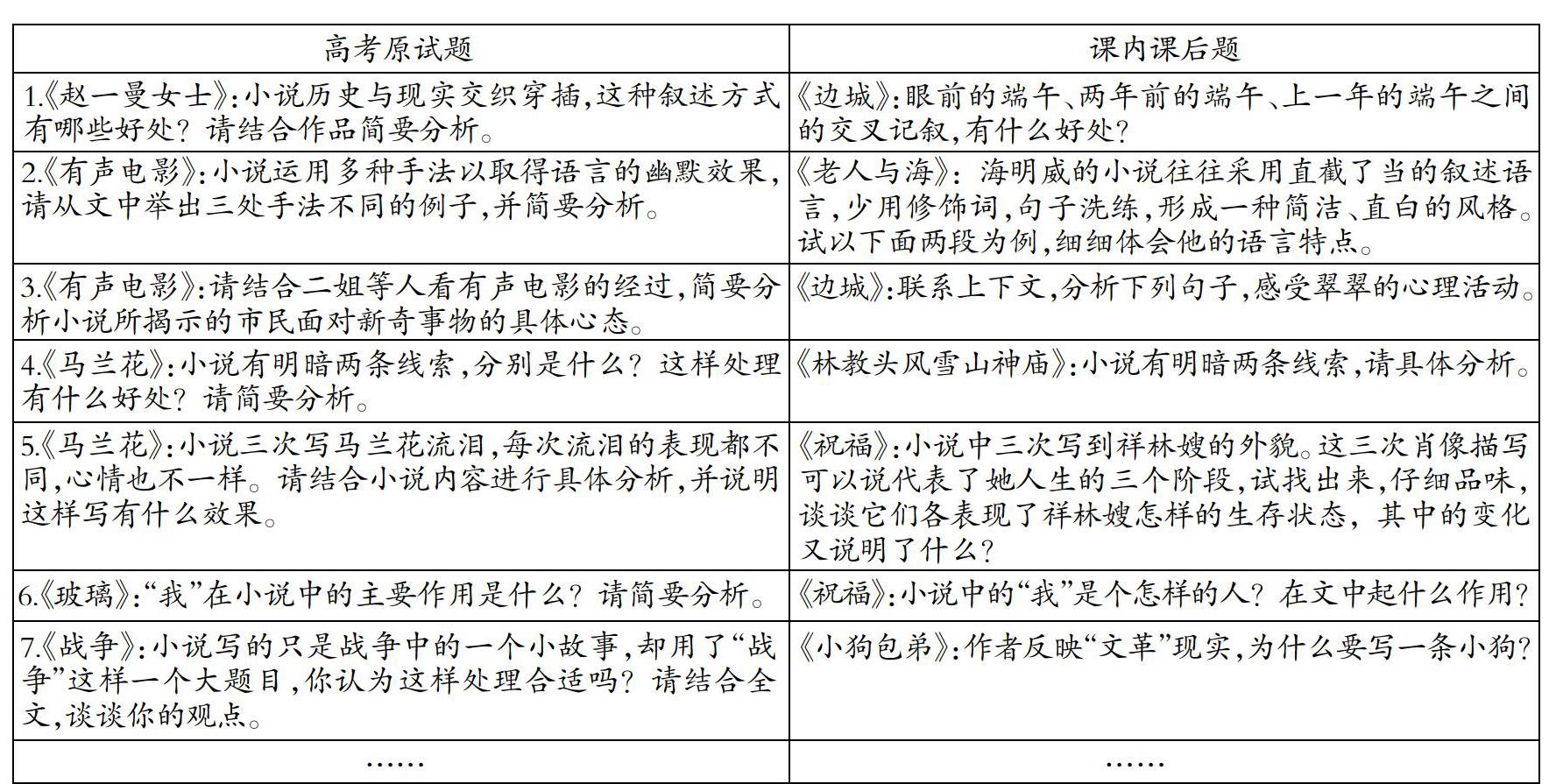

师:我提问了三名同学,三名同学的共同点是:总结题型,加强练习,加强复习。大家指归的都是做题。没有任何人说到我们应该复习教材。复习时,有同学回去看教材中的小说吗?从同学们的回答看来,大家的复习脱离教材。我们总在题海中找规律,恰恰忽略了考题的出处——教材。让我们来看一看高考试题和教材的关联性。(PPT展示表格。)表格的左侧是高考试题的择取,右侧是和高考试题问法相类似的教材课后习题的摘录。同学们比较阅读一下。

师:是不是有许多相似之处?有同学觉得我们高考不考课内文章,于是就忽略了课文复习。但是从图表中我们发现,历年高考试题除了和教材中的小说课后题问法有很大的相似性,就和我们学习的写人记事散文也有一定的关联。所以老师认为小说的复习既要回归教材的解读,也要突破文体间的界限。使知识之间能够融会贯通,以“旧知”启迪“新知”。

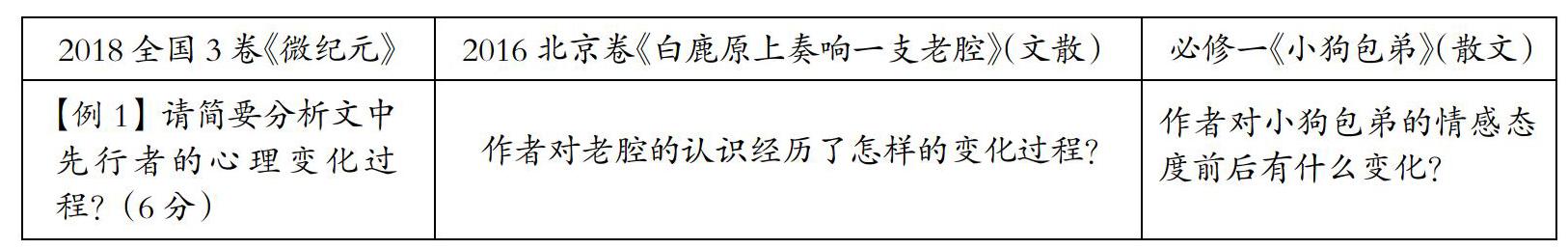

师:我们就以2018年全国3卷《微纪元》中的一道问题,来看一看旧知识能不能启发新知识。试比较它与其他各题的设问方式,分析各题考查的能力是否一致?(PPT展示表格)心理、心态、心情,三道题问法中有相似之处,考查的能力呢?

生:例一只是问心理变化过程;例二要结合文章的情节分析心态;例三既让你结合小说内容,又让你分析这样结合的效果。三道题是层层递进的。

师:老师想问你第一题不需要结合文本内容进行分析吗?

生:其实也应该。

师:老师再追问一句:例二问心态描写,什么内容能体现出人物的心态?

生:看电影的表现。

师:那我们分析某一种心态我们要去分析他的某一种言行表现,我们是不是“点对点式”的分析?那例一问心理变化过程,我们除了要分析概括,我们还需要做什么?

生:我们需要联系文章。

师:需要把握文章的什么?

生:脉络。

师:也就是说例二和例三考查的是我们的分析概括能力,例一除了分析概括之外,还需要把握文本脉络。我们再来看第二组试题比较。(PPT展示表格。)

师:还是《微纪元》的这道题问心理变化过程,和《老腔》中认识变化过程,以及《小狗包弟》中的情感变化是什么。一个是“心理”,一个是“认识”,一个是“情感”。好像问得不一样,但是考查的能力一样吗?我们都需要做什么?

生:一样,结合文章,把握文脉。

师:这种文脉把握题我们曾经在必修一散文《小狗包弟》中学习过。大家回想一下,我们当时在分析这个问题时是先理清了故事发展的脉络,把巴金和包弟的相处经历划分了一下层次,分为:起初收养包弟时小狗很可爱,所以我们的情感是高兴的;与包弟相处时,包弟很讨人喜欢,我们的情感是愉快的;红卫兵抄家時,怕包弟的叫声会引来麻烦,对于是否送走小狗我们很犹豫,所以心情是忧虑的;刚送走包弟时,因为甩掉了“包袱”,所以我们暂时得到了轻松;送走包弟一段时间后,作者觉得对不起小狗,所以心情是愧疚的。可见情感的变化是因为事件的变化所致。那我们以此为例,看看《微纪元》这道心理变化题的答案应该包括哪些内容?请同学们修改答案。(学生自行修改答案。)

生:我原来的答案是:从开始抱有一丝侥幸到失望,然后当他看到屏幕时,他产生了一种幻觉,他感到非常高兴。他明知道自己是最后一个人类,但是他仍然会侥幸地想到地球还存在着人类文明。当他看到真实现象时,他感到非常失望,更震惊了,他有一种孤独的感觉。最后他看到微纪元的时候,他充满着一种希望。

师:结合我们《小狗包弟》的答题思路,你觉得你的答案应该怎么修改一下?

生:应该具体结合什么样的情况,然后说表达了什么样的心情。

师:在什么样的情况下,因为什么,产生了什么样的心情。那你改动一下。在什么情况下,因为什么他有侥幸心理?

生:看到屏幕上那些人跟他对话的时候。

师:直接就到屏幕上的对话了吗?我们的小说是以时间顺序,围绕着先行者行程中的所见所闻所感写的。所以小说开始是想返回地球却没有返回时的部分。你的概括应该是在什么情况下抱有侥幸心理?

生:没有返回地球时。

师:(PPT呈现第一条答案)那你的答案中写到:孤独、冰冷的心情是在什么情况下?

生:在看到地球是一个黑白相间的球体后。

师:(PPT呈现第二条答案)着陆之后发现地球荒凉的现状,自己是地球最后一个人,所以他觉得孤独和绝望。

生:当他发现微纪元之后,他充满了希望。

师:很多同学的答案中仅仅出现的是描述心理的词语,除此之外,我们要把“先行者”经历分出个层次来。所以答案要求我们需要有层次地划分、概括心理的词语,以及产生这种心理的原因三部分。

师:由此可见,我们在小说复习过程中不但需要回归教材重读,而且需要打破问题间的界限,让知识可以融会贯通,用旧知识去启迪新知识。(板书:回归教材,贯通文体。)

师:用已有的知识去解决新的问题,这就是一种能力。但是如果我们遇到的题型未曾相识怎么办呢?我们来看图表,这是老师对于历年高考试题的整理。右侧是这些题的考点。大家看一下。(PPT展示图表。)

师:最后两道题的考点老师并没有写,这是近年来试题中比较有难度的两道题。大家一起说这两道题考查的是什么考点?

生:叙述方式,文体特点。

师:这篇文章文体是小说,但是小说有不同题材,所以这道题是在考查题材特点。

师:通过对历年高考题的梳理让我们清晰地看到考题设问方式的变化:考查角度新颖,审题难度加大。

师:请同学们分析2018年全国Ⅰ卷《赵一曼女士》这道题的解题思路。拿到这道题你怎么思考?

生:首先要找关键词:历史与现实交织穿插,然后要找历史和现实在叙述中的作用。

师:我们在想作用之前应该先想历史叙述了什么?现实叙述了什么?那我们来回归一下文本,找一找分别都记叙了哪些内容?

生:历史记叙了赵一曼在医院同警士和护士的谈话。逃跑后又被抓回来,以及她写的遗书。

师:你觉得赵一曼与警士的谈话部分是真实的吗?遗书内容是真实的吗?

生:前者是虚构出来的,后者是真实的。

师:那么历史部分还有哪些内容是真实的?

生:在抗联的生活部分的记叙。

师:你觉得“烤着火,唱着歌”的内容是真实的吗?

生:这个不是,但是当时抗联的事件是真实的。

师:抗联事件是有的,但是这部分记叙是我们通过虚构扩充出来的内容,所以不是真实的。真实的部分应该是资料记载的内容。所以历史部分的记叙包括小说虚构的部分以及历史资料记载的部分。(PPT展示动态图。)

师:现实部分记叙了什么?

生:现实部分记叙了“我”与老人的谈话?

师:你的概括不够准确。作者就是为了记叙和老人的谈话吗?写谈话是为了表现什么?

生:表现对赵一曼的缅怀。

师:那么现实部分包括查找资料和扫墓缅怀。(PPT展示动态图)我们一会儿叙述历史,一会儿叙述现实,这样的交织穿插叙述有什么好处呢?我们问的是好处。这个问题我们的思考方向是指回归对小说文体特点的把握。最主要的是小说的三要素以及小说的主旨,还有作者要达成一个什么样的效果。那么请同学们说一下你的答案。

生:交织穿插能够使读者回到赵一曼所在的时代,更有带入感。

师:你想将读者带入到赵一曼所在的时代的目的是什么?

生:使读者更能够理解对赵一曼的感情和她所代表的精神。

师:能够更好地理解赵一曼的精神品质和作者对她的敬仰之情。还有吗?

生:使赵一曼的形象更立体,使叙述更加客观。

师:再说一下这种客观真实性是如何体现出来的?

生:史料记载使得故事叙述更加真实可信。

师:《赵一曼女士》是一篇历史小说。历史材料是对小说虚构内容进行补充,互为印证,增强了小说的真实性。因为这是历史性小说,不能随意杜撰历史,要保持历史的基本真实性。(PPT展示第一点)还有人物形象更立体的展现是怎么分析出来的?

生:不仅是叙述了当时的客观情况,而且写了作者去缅怀她的行为。

师:历史部分是正面表現赵一曼的形象,现实部分是从侧面展现的。

师:小说的叙述视角是什么?

生:第一人称。

师:主人公是什么形象?

生:受别人排挤迫害的人。

师:别人都排挤迫害他吗?哥哥还找医生给他看病呢。

生:是一个狂人。

师:他的疯狂体现为什么?

生:他总幻想别人要害他。

师:这是一个有被害妄想症的人。这段日记的主要内容是什么?

生:他觉得他的哥哥要吃他。

师:提及了哪些历史典故?

生:李时珍的《本草纲目》、易子而食、食肉寝皮。

师:这篇小说你读完最直接的感受是什么?

生:荒诞。

师:《狂人日记》属于“日记体”小说。本文以日记形式交代故事内容,有什么好处?哪位同学来分析一下题干?

生:分析的是好处。

师:在分析好处之前,我们先看看这是日记。你写日记吗?你日记里都会写什么?

生:流水账。

师:那你记叙事情的时候会不会把事情的开端、发展、高潮、结局都一一记述?

生:不会。只记述主要部分和感受。

师:日记日记,它记得会琐碎。那你分析一下吧。

生:以日记的形式能更直接地表达作者想要表达的想法。

师:以狂人的视角去审视,我们跟着被害者去体会当时的吃人社会的本质,更容易表现作者对当时社会的控诉。

生:以日记的形式语言会更通俗易懂。

师:它以第一人称讲述故事有什么好处?

生:更有代入感。

师:能够拉近与读者的距离。更容易产生共鸣。

生:更便于作者表达作者的情感,以及当事人的心理。

师:有没有人从人物形象的角度考虑?

生:你说他是疯子,不如他用自己的行为证明他就是个疯子。让人物形象展现得更真实。

师:我们写日记只写中心内容,对于情节交代有什么好处?

生:使情节更加集中紧凑。(PPT呈现答案。)

答案:日记是以第一人称“我”的角度叙述,主要讲述主人公对于现实事件的内心感受。①人物形象:更真实地展现狂人的狂态; ②情节安排:省去了事件的发展过程,直接叙述事件中心;③中心主旨:更容易表达受害者想法、情感,跟着“我”去审视社会吃人的本质; ④艺术效果:拉近了与读者的距离,使读者进入“我”的角色,唤醒读者内心的共鸣。

师:《狂人日记》以“荒唐之言,无端崖之辞”,在小说史上“独树一帜”。试分析本文的“荒诞性”效果是如何实现的,请结合文本具体分析?我们在2018年全国Ⅱ卷中问道:小说的幽默效果是如何体现的。这里问的是荒诞性,是一个褒义词。请同学们回去完成。我们通过分析2018年高考小说试题,发现小说复习需要回归教材,贯通文体。让知识能够迁移生成,融会贯通。当我们遇到新题型时,可以通过分析题干,细读文本来寻找答案。希望今天的课能对大家有所帮助。

教学反思:

“发光”不是名师,“燃情”才是好课

基于高三一轮复习的学情,以及高考试题的分析,我设计这节课主要是想促进学生的思维发展与提升。我觉得现在我们高三的复习过于简单地强调语言的建构与应用能力,总在答题规范上做文章。这固然是基础,但绝对不是终极目标。从近三四年的高考题变化看来,思维局限成为了我们获取高分的最大障碍。所以这节课我以较大的知识容量撑起课堂结构框架,在一个宏大的背景下去细挖根本性的能力。在这一课,教材的意义和分析细读的能力是要着重凸显的。但是对未知领域的探索是我提倡的。我觉得知识不能总是中规中矩地去解读:不求有功,但求无过。这样能力也只能处于一般水平。所以我想给学生一堂高站位、大容量的课。

在课程处理的过程中,我总想通过自己的点拨引导启迪學生的思考。在平时授课时我也是特别注意课堂能力的生成。可能是因为这节课的内容难度较大,容量较多,我又不舍得删减,所以在授课节奏的把握上有点前松后紧。学生应该随堂生成的部分反而没有留出充裕的时间去让学生讨论思考。答案给的也太过局限,并没有达成自己的预期效果。这堂课可以说更多的学生在配合我展示我的小说复习理念,而不是以学生为课程主体。我理解元老师所期待的那种“不完美”的课堂是一种“问题化生成式”课堂。我们教师更多的是以启迪学生自主探究为主。主导课堂而不是主宰思想。但说实话,这样的课对教师的能力要求太高,对我们的传统思维挑战太大。我还没有办法把这种理念很好地融入到我的教学中去。要知道设计学生活动比设计点拨语言难太多。当然,我说的是真正行之有效的启发式活动,而不是其乐融融的热闹课堂。

其实有时候我们做教师的总是苦于教学设计得很好,教学过程很用心,但是教学效果很不理想。我常常在想,如果我的第一届学生跟我一起学习了十年的话,是我成长的快还是他们成长的快呢?我想应该是我。因为我总在自觉地追寻自我提升的办法,或者说是教师这个角色和身份让我不得不去自我提升与思考。但是学生可以被动成长。因为我抢了他们的“风头”。一节课到底是教学设计是评分的标准,还是教学效果?两者皆不可以舍,但要前者服务于后者。

所以我想,如果我要对这次教案进行修改的话,我可能会设计一些任务群。让学生在任务的驱动下去自主探寻高考小说复习最行之有效的方法,“生生互助,师生共索”,也许课堂呈现的是幼稚的思路和浅显的思考,但那至少是真实的学情体现,生成的是真实的解题能力。

教学评析:

张玲慧老师执教的此课,是一节既守正求实又勇于创新的好课。这节高三复习课容量大,效率高,点拨精准巧妙,注重改变学生复习备考的意识,提升了学生的思维能力。

张老师这节课从设计教学到课堂实施,始终注重学生思维能力的培养和提升。高考是对必备知识、关键能力和学科素养的全面考查,而在以往的高三复习中,许多教师过多注重知识的总结和答题套路的演练,却忽略了对信息筛选、逻辑推断、审美鉴赏诸项能力的培养,在面对基础性、综合性、应用性和创新性并重的求新、求变的高考题时,常常捉襟见肘。张老师在分析《微纪元》先行者的心理变化过程一题时,从题干逻辑入手,细读文本,理清层次,把握文脉,分析事件与情感变化之间的逻辑关联;在分析《赵一曼女士》运用历史与现实交织穿插的叙述方式的好处时,关注文本中“历史”和“现实”的内在关系,从文本内探求使用这种叙述方式的好处。张老师科学恰切地引导学生,有效提升学生阅读文本的能力、思考辨析的能力。

这节课运用思维导图、知识结构图、任务清单帮助学生学习。依照原有的思维方式,我们必然会担心以如此丰富的形式呈现教学内容,学生的接受能力是不是足以支撑。但从今天新课改的要求和社会生活获取信息方式的特点看,教学中就是要培养学生通过不同方式获取信息、处理信息的能力。思维导图的运用明确了“历史”与“现实”逻辑关联,知识结构图帮助学生构建知识树,任务清单让学生能更清楚把握课堂任务,有效完成教学环节。教学应该敢于且善于引入和使用技术,只要它们能有效为教学服务。

张老师精心梳理了最近几年高考试题和教材课后习题,列举出设问相似的试题、习题。这是本课的一个亮点,但在第一次试讲后也成了一个烫手的山芋。教研组研课过程中有教师提出,本节课第一部分“运用旧知识解决新问题,提升解题能力”信息丰富,很难设计学生活动,学生学习难度大,这部分内容似乎更适合在讲座中讲给老师听。这一部分的取舍成为大家讨论的焦点。经过几次试讲,这个难题仍然无法处理。如何取舍?小说阅读鉴赏复习回归教材是很好的复习意识,舍弃的确可惜;丰富的内容不便于课堂操作,更何况在赛课中处理不妥,风险骤增。最后考虑到教学设计的完整性和这一部分的价值,张老师决定大胆一试。课堂采用淡化处理知识的方式,重在培养学生激活旧知以解决新问题的意识,改变学生解题思维,提升学生解题能力。从授课的效果看,张老师实现了设计意图。

什么样的课是好课?一节好课有许多评价标准,我想这其中应该包括富有启发性。一节好课应该能对听者有所启发,无论是学生还是教师,从这个角度看,这是一节好课。

(此课曾获2018年哈尔滨市“烛光杯”教学大赛一等奖。)

编辑/李莉E-mail:1183916794@qq.com