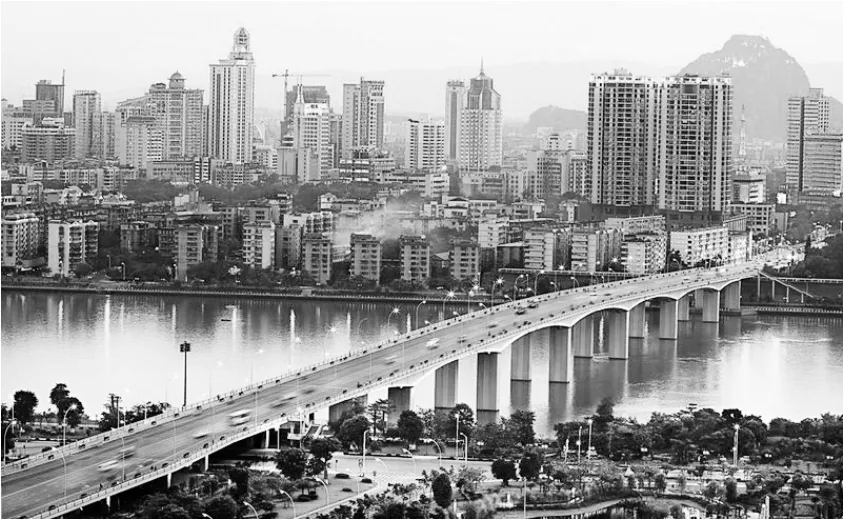

一座用桥丈量风云的城市

2019-01-07廖超栋

廖超栋

“一桥飞架南北,天堑变通途”……

《水调歌头·游泳》,我和百岁老人李世时见面的时候,他正在闲庭信步,诵读着毛泽东主席的这首诗句。我悠闲自在地望着窗外的柳江河,清澈的河水映照着绚丽的朝阳,红光桥映入我的眼帘,桥上车水马龙,一派繁荣。

爱上一座桥,就会爱上一座城。柳江犹如温文婉约的美人,因为有了桥,我们就更能接近这个倾城美人……李老打开话匣,根本就停不下来,从铁桥一直说到在建的白沙大桥。他是一部桥的历史,柳州亦是一部桥的历史。在他的身上我看到了百年来的风云变幻、世事沧桑,看到了柳州的变迁发展,柳州桥梁的惊起飞越。特别是改革开放以来,柳州有着数不清的桥梁,有着数不清的变化和惊喜,它是桥的城市,每一座桥在这里都找到了归宿和依靠,代表了中国当时的建桥技术,有着“桥梁博物馆”的美誉。

我们是龙的传人,柳州自古以来亦称龙城,则是对中国传统文化的深层次认同。我相信柳州之桥宛若惊龙,飞架河岸南北,载负着千百年柳州人伟大梦想和不屈不挠的精神气概。这一座座桥就是名副其实的“龙”,柳州是龙城亦是桥城。

有一位作家说过,“桥就像城市的关节,决定城市的活力,决定城市的行走速度和跳跃高度”。因此,桥是有生命力和时代感的,它们有着自己悲欢离合的故事,见证着发展的历史。回顾柳州的桥梁史、发展史,我们应向那些为柳州桥梁建设和经济发展而奋斗到底的决策者、执行者、建设者、守护者致敬,正是因为他们的执着和智慧,才有了今天的美丽和发展,而每一座桥梁就是历史的最好写照。这如一首首的歌,萦绕在我的心头……

桥之殇

我的目光追随着李老的讲述,回到了那一个战火纷飞、满目疮痍的抗日年代。诗圣杜甫“国破山河在,城春草木深”的诗句如此惊心动魄,国将不国、家将不家,国家和民族之魂低垂到了湖底,百姓苍生都朝不保夕,哪里还谈什么发展?许多人不想再回忆那段痛苦的往事,每每提及此事,都无法抹去这一幕的悲惨记忆。

柳州铁桥1939年10月开工,1941年底接轨通车,使柳州告别了仅靠摆渡和浮桥过江的历史,为抗日战争中南铁路运输发挥了重要作用。通车当日许多百姓自发到现场观看,欢呼雀跃,千百年来跨江的梦想在这一天实现了。李老陷入了久久的沉默,当时的青涩少年满怀抱负,积极参与了建设铁桥。他不知道递过多少块石头、流过多少汗水,看过多少江边日出日落,只祈盼大桥早日建成,北上抗日、报效祖国。铁桥建成的那天傍晚,斜晖脉脉,铁桥巨大的影子映入江中,李老感到了无比的自豪和骄傲。

再美的风景,也抵抗不了日本侵略者的践踏。李老潸然泪下,他亲眼看到了柳州铁桥建造、建成和使用,有多少的希望和梦想寄托其中。1944年11月7日,随着一声巨响,铁桥在日军入侵柳州前被国民党当局下令炸毁,湘桂铁路局奉命执行了这个违背内心的命令。我们幻想无桥渡江,可以阻挡侵略者的脚步,是多么无奈和可笑的选择。面对强敌,我们柳州人奋力呐喊、拼搏、抗争,只是孱弱的双手无论如何也无法阻挡日本人的铁蹄。“三光政策”在八桂大地上犹如虐火四处燃烧,多少人妻离子散,多少人魂落他乡。1938年6月蒋介石下令炸掉黄河花园口,企图“以水代兵”阻挡日本人,却让百万苍生葬身于滔滔洪水,一千多万人流离失所、无家可归。豫、皖、苏三省四十四个县市五万平方公里范围内尽受灭顶之灾。花园口决堤成为抗战史上与长沙大火、重庆防空洞惨剧并称的三大惨案之一。这一幕幕惊天悲歌,无法改变日本人的丑恶行径,他们的屠杀在神州大地上流窜。南京大屠杀,更是我们民族最为辱弱、最为黑暗的时刻。历史啊,我们无论如何也不能忘却,忘了就是背叛……

柳州一桥

作为柳州也一样,同样饱受日本人的洗礼,“亲善”“睦邻”那都是对敌人卑污的投降。李老说到这一段历史,目光如炬,是抗争,是控诉,是对国家强大和伟大复兴的期望。我也是久久不能说话,望着窗外霞光,希望这一切都是如此宁静、如此和平,那些悲惨从没来过。

从铁桥被毁开始,李老他们一直有一个梦想,就是要重建铁桥。只是当时战火纷飞,柳州经济十分落后,时局形势根本无力再去重建。直到新中国成立,柳州人终于迎来了曙光,重建多时的铁桥于1950年8月30日通车了。这是解放后柳州市区内第一座跨江大桥,也是第一座跨江铁路大桥。正是这贯通南北、独一无二的铁桥,奠定了柳州西南地区交通中心的地位,为柳州经济发展奠定了基础。

1953年元旦柳州铁路局成立,柳州成为全国唯一一个铁路局不在省会的城市,直至2007年南迁首府南宁,柳州铁路局曾多次入选全国五百强企业。

李老在铁桥边,叫人画了一张画,把自己的夙愿定格在那个时刻。这对于他来说有着特殊的意义,无法替代。在一次桥梁管理处庆祝突破亿元产值的大会上,李老他们诵读了一首诗歌,以此纪念铁桥所作出的巨大贡献。

几十年来,

不管风雨如晦、风云变幻,

我们依然坚信:

火车轰鸣是世界上最美的声音,

两旁的桥灯是宇宙中最亮的星星!

我们紧紧地拥抱你,

你是我们的力量和自信,

你是我们通向世界的肩膀……

“弱国无外交,我希望我们的铁桥能永远使用下去,成千百年的历史。”李老目光坚定地对着我说,“希望不要再有第二次炸掉铁桥之痛。”

桥之重

“清江一曲柳千条,二十年前旧板桥”,这是刘禹锡杨柳枝中的名句,多像是在描绘柳江上的浮桥啊。弱柳依依,江流湍湍,众山环野,一水拥城,柳州这边风景独好。可是对两岸的居民来说,出行却是难题。我想当年“老市长”柳宗元柳刺史,当他第一眼看到滚滚而来的柳江,感叹自己境遇如江流曲折,更会感慨百姓渡河之难,故而作了许多感怀之诗,“江流曲似九回肠”自然应运而生。柳州因江而福,百姓也因水而患,柳江成为难以征服的“水神”。自古以来,尤其是柳州建城两千年来,百姓只能依靠一叶扁舟往来穿梭,极为不便,碰上江上波浪翻涌的日子,只有望“洋”兴叹了。有桥渡江,成为千百年来民众的梦想,更是仁政者的梦想,历代当政者都无能为力,成为无法解决的心头之重。

每当洪峰过境,老柳州人就会自然而然想到浮桥,那些沉重和尘封的往事历历在目。据历史记载,清顺治七年(1650年)十一月,清兵攻入桂林。南明流亡王朝的公爷们向柳州逃命。这群惊弓之鸟到了柳州,因小小的渡船无法使他们尽快南逃,便“搭浮桥于南门下江岸”,这是柳江上第一次出现浮桥。

1940年初,为了物资运行通畅,当时政府在窑埠码头与沙角之间架设了一座浮桥。这是由小船和木板搭建的第一座浮桥。它在摇摇摆摆中承担着生命通道的重任,虽然无根飘摇,却承载了百姓对美好生活的向往。对于造设浮桥,百姓是特别支持的,就像李老他们一样,积极捐款捐物。许多渔家把仅有的一只渔船都捐赠出来,因为这是他们自古的梦想啊。由于浮桥架设在市区经济繁荣之地,通行便利迅速,人来人往。但是这一座浮桥,在风高浪急的时候异常危险。这风雨中的江水就如同一条饿龙,随时就会翻身吞噬人,百姓过江却如此无奈和畏惧。 听李老说,1942年7月的一次洪水暴涨,拆桥后用拖驳载人过河时,发生了震动柳州的重大安全事故,这场事故死了三十多人,造成了浮桥建桥以后最大的一次惨案!这是多么惨重的往事啊,因为我们无力建成真正的大桥。1944年秋,日军进入柳州前这浮桥已经拆除。自民国以来,柳江上还搭建过几次浮桥,但都命途多舛,不是被洪水冲垮,就是被强行拆除,存在时间都很短。

当年解放柳州时,浮桥与铁路、电厂、水厂等都是地下工作者重点力争保护的对象,而且他们都做到了。“我们活着的这些人,迎来了新中国的解放,见证了解放军进入柳州城的壮观场景,他们秋毫无犯,很快就与群众打成了一片。解放了,换来了新天地、新生活……”

1950年柳州市政府拨款新建了一座浮桥,受到了百姓的热烈拥戴,对于党和政府他们一直心怀感恩之情。百姓是质朴的,只要政府做了有益于他们的事情,他们就会心甘情愿去追随。直到 1968年柳江一桥建成,浮桥拆除,从此退出了历史舞台,成为老柳州人的心头记忆。虽然改革开放以来,柳江上的大桥犹如一道道美丽的彩虹掠过江面,但是在李老的心底,最美最亲的还是浮桥,因为荡漾着他青春年少的往事。当年就是在浮桥上,李老邂逅了李大娘,随后浮桥就不断地见证了李老他们一家的日常生活、喜怒哀乐和爱恨情愁,多少岁月随着江水悠悠流逝,秀成了一道纯美的风景。李老说,不管生活多难、工作任务多重,每当踏上浮桥时,望着滔滔江水,他就会觉得日子还是有盼头的,日子会越过越好的,青山遮不住,毕竟东流去。

21世纪后,柳州浮桥迎来新生,成为柳州桥梁史上美丽的一笔。作为交通用途的浮桥已不再出现在我们的生活中,而是成为赏景观花、休闲游玩的去处。新型的浮桥像彩带一样漂浮在清澈的江面上,游人行走其间,把玩两岸无限旖旎的风光。“桥北桥南千百树,绿烟金穗映清流”,亚洲最大的人工瀑布群、灿如烟火的两岸灯光、幽雅古朴的文庙和窑埠古镇相互呼应、相映成趣,成为外地游客赏玩的重要景点,更是恋爱圣地和拍摄婚纱照的理想之地。

柳州这一新式浮桥的主体称为浮筒,是由高分子聚乙烯通过大型机械设备加工而成,浮桥的构造和老式浮桥类似,但是稳定性、防滑性、抗腐蚀性和观赏性远胜老式浮桥。这也是柳州结合实际、敢为人先的创新技术应用,让浮桥成为引人入胜的柳州观光走廊。这一段景致是百里柳江百里画廊最美的地方,是魅力柳州最重要的景致之一。

“我们柳州人就是牛,做桥就是做到了极致。”李老喃喃细语,勾起了无限的往事……

桥之尊

“远望清江万里桥,近观秀山百丛色。”

在柳州,大桥是柳州经济社会发展的关键节点,流淌在柳州发展的血脉中。翻阅历史,让人感慨万端、回味无穷的柳州发展之路,桥梁发展承载了如此多的梦想、激情、奋斗和荣誉。正是有着千千万万个脚踏实地的桥梁建设者,才能一步步推动柳州经济发展壮大,让改革开放春风吹绿江南江北,让百姓切切实实共享到改革开放的成果。

柳州官塘大桥

邓小平曾指出:“改革开放的胆子要大一些……看准了的,就大胆地试,大胆地闯。”柳州历届党政领导始终以开阔的胸襟、开放的意识和豪迈的创业气魄,大刀阔斧、无所畏惧地推进各项改革工作,推动柳州工业聚集、科学、和谐发展。柳州人从来都具有干大事、能干事、干成事的雄心壮志,具有敢于挑大梁、扛大旗、争第一的豪气干云。正是有了这一思想的引领和执着的行动,几十年来,柳州人干成了许多件在全国、全区影响深远的“大事”!修建柳州的每一座大桥,都是历代柳州人奋斗不息的精神写照,他们无愧于历史、无愧于这个新时代。

桥之尊,尊者为大,有重要之意。柳州自古以来就是全国重要的交通枢纽之一,素有“八桂商埠”美称。良好的区位优势和交通环境,奠定了柳州的发展基础。正是基于这个认识,柳州人敢想敢干,把发展交通放在了首位。柳江大桥正是改革者心血凝成的典型意象,彰显着柳州人敢为人先、争创一流、勇于担当的气势和激情。有了柳江大桥的默默牵引,我们始终朝着改革开放的康庄大道奔去,朝着小康生活奔去。

柳江大桥,柳州人喜欢把它叫作一桥,就是桥中老大之意。大桥由林元培主持设计,他是桥梁设计师中世界级的大师。大名鼎鼎的上海南浦大桥、杨浦大桥等都是出自他手,创造了多起桥梁史上的世界纪录。值得一提的是,柳江大桥是我国自行设计、自行施工的第一座桥,全部使用国产高强钢丝T型悬臂加吊梁体系的大跨度预应力钢筋混凝土城市桥,全长608.04米,当时是中国第一、世界第十三。柳江大桥南北走向,从鱼峰路横跨柳江直通龙城路,正对市中心广场,与南北马路组成整个城市的中轴线,五十年来屹立在柳江上,为柳州经济发展立下了汗马功劳。

柳州广雅大桥

“光明桥上多曲折,有时好事多磨”,李老在回忆1966年开始建设一桥时这么说。在当时的设备条件下,工人们遇到了许多难以解决的难题。正是他们有着逢山过山、逢水过水不畏艰难的毅力和意志,克服了一个又一个难题,保障了桥梁的品质和安全。

一桥规划设计和建设初期,参加建设的工人和家属就有三百多人。当时条件极为简陋艰苦,就在江边搭建芦席棚屋作为临时宿舍和仓库。由于运来的设备、钢材等很多就堆在草棚里,住的地方就没剩下多少空间。简易棚子有的两三家同住一室,拉布为墙。像样的伙食也没有,吃饭都是蹲着。大家却是其乐融融,都为建造这座大桥心里充满了奋斗感、光荣感。

柳州是“四季皆夏,一雨成秋”的地方。1967年秋冬雨水特别多,阴雨绵绵,终日不停。在江风河雨的侵袭下,工人们白天只能在雨中工作,夜里躺在简陋的宿舍里冻得睡不着。由于缺少一些大型设备,架桥的很多部分完全是由工人们用着土办法一次次把极重的物资运送出来,放到桥墩上的。没有起重设备,几十个人喊着号子把钢丝抬起来,再吊装上去,那时每一个人都是充满无限能量啊!工人们经常遇到工件大、设备小的问题,如本来急需某种型号的钢丝,需要七厘米而只有五厘米的,这急坏了施工方,只有向市政府求援。市政府通过协商,充分发挥柳钢工人技术好、办法多的优势,让桥梁建造方与柳钢工人创新思路和办法,锲而不舍,利用当时设备硬是将钢索高质量研制成功,确保桥梁的建设质量,打好了建造柳江大桥这一仗。

1968年,第一座横跨柳江的城市道路大桥,实现了车辆行人多年来在宽阔水泥路上畅通穿行的梦想。柳江大桥让寻常百姓直接受益,不再受渡江之苦,再也没有过浮桥的飘摇之感,距离幸福和梦想越来越近了。它是柳州人最为喜爱的一座桥,大家都喜欢叫它柳江大桥或一桥。柳江大桥的历史以及背负着的各种荣誉和重任,让它成为柳州名副其实的第一桥。

从铁桥到浮桥、再到一桥的建设时期,柳州的经济社会发展稳步上升,柳州经济的发展史就铭刻在大桥上。“文化大革命”之前,柳州发展平稳有序;1966年“文化大革命”开始,柳州工业发展的势头受阻,直到1968年8月柳州市革命委员会成立后,全市的混乱局面才得以控制,经济生产形势逐渐趋于稳定、好转,慢慢恢复了工业经济发展步伐。1978年后改革开放的号角吹响大江南北,柳州人敢于创新创业的激情再次迸发,柳州再次引领广西工业,有了柳微、柳工、柳挖等许许多多的柳州制造、柳州创造、柳州智造……

桥之悦

“两水夹明镜,双桥落彩虹”,这真是文惠桥的明艳写照。

一个城市因桥而出名,在建筑史上留下青名,这是极其少见的。柳州的桥是如此雄姿英发又婀娜多姿,充满了蛟龙出海的磅礴气势和凤舞九天的不俗气质,每一座桥都形式多样、不同凡响。柳州因水而美,因桥而名动天下,因蓬勃发展的工业成为全世界的话题,其和谐发展、科学发展犹如中国崛起一样势不可挡。用桥、借水、依靠工业来宣传和提升自己的城市知名度,这是城市决策者的智慧。这一座座桥凝聚了一代代柳州人的情感与付出,正是柳州人所具有的这份与生俱来对幸福生活的真挚情感,催化了柳州桥梁“破茧成蝶、美丽绽放”。

每一座桥梁都有着自己的故事,都有着自己的传奇。1984年,河东大桥(柳江二桥)应时而生,是当时中国最长最重的箱梁型公路大桥;壶东大桥(柳江三桥)1986年建成,是广西第一座预应力混凝土推顶连续梁桥;壶西大桥(柳江四桥)1994年建成,是广西的第一座道路斜拉桥,更是国内首次采用无黏结钢绞线夹片群锚拉索体系的大桥……从四桥开始,就没有了五桥,因为随着经济社会发展,大桥建造越来越多,柳州人开始分不清哪一座桥梁的建造时间了,只知道出行越来越便利,生活犹如芝麻开花节节高。

柳州的桥梁创建了太多广西第一、中国先进的荣誉,它们有的雄壮,有的绮丽,有的朴实,有的惊艳,成为柳州人生活中不可分割的一部分。红光大桥堪称“广西第一悬索桥”;文惠桥桥拱宛如三道彩虹,被誉为柳州最美的桥,文惠其名是用来纪念“老市长”柳宗元,因为宋徽宗追封他为“文惠侯”;鹧鸪江大桥是我国第一座单主缆斜吊杆地锚式A型塔悬索桥,过江主跨长达四百三十米,成为广西主跨最长的桥梁,同时创下了单主缆单索面宽幅公路悬索桥主跨最长的世界纪录;市区内第二座跨江铁路大桥——湘桂铁路柳江双线特大桥建成通车,是可通高铁、动车的电气化铁路桥,从柳州到北京只需要十三个小时,比以前缩短了二十多个小时……而在无数次的惊涛骇浪中,在无数次的惊风密雨中,它们经受住了洪水的考验,“8·31”“7·19”中洪峰漫过铁桥、一桥,都安然无恙。柳州人决定借水造势、蓄水发电,打造出如诗如画的景致,在城市下游修建了红花水电站。2005年水电站开始为柳州提供源源不断的清洁电能,洪峰也不再危及龙城,百姓不再受洪涝之苦。江流则愈加清澈,如画廊玉带,形成了特有的百里柳江风光。

任凭风浪起,我心亦悠然。不管风吹浪打,桥上行人自享其乐。柳江两岸高楼拔地而起,柳州地标换了一茬又一茬,80年代的地标是三十层高一百零九米的工贸大厦,有“八桂第一楼”之称,其旋转餐厅每小时可环视全市一周,龙城风光尽收眼底,到如今已换成七十三层高三百零三米的西南第一高楼地王大厦,它是柳州经济发展和成功转型的标杆,是走向世界的城市名片。白天从地王大厦鸟瞰全城,可远眺天边,散尽愁怀,若“老市长”柳宗元再登临柳州城楼,不知作何诗情!晚上可赏柳州夜景,灯火阑珊,水上音乐喷泉流光溢彩,百里画廊灿烂如花,游人如织。散步的人们时常在江边欣赏美景,流连忘返,他们都为这个城市在努力奋斗,在默默奉献。时任国务院总理温家宝所题的“山清水秀地干净”,更是激发柳州人无限的自豪感、归宿感和成就感,引发了一波又一波的创业热潮。

“漆黑的柳江夜景,星星点点的如豆萤火,已经成为历史,成为过去。”李老的一番话,让我感慨万端。只要我们不折腾,朝着坚定的目标前进,我们就能实现伟大的梦想,这是新时代的召唤,更是新时代的使命。

21世纪90年代以后,柳州桥梁建设迎来了喷薄而出的时代,这也是柳州经济快速发展的时代。一份份沉甸甸的创业成绩单,记录着柳州改革开放以来的骄傲与辉煌。1992年,柳州成为全国五个少数民族自治区中第一个年工业产值超百亿的城市;1993年,柳州诞生了广西第一家上市公司——柳工集团有限公司; 2006年,柳州成为广西第一个年工业总产值超千亿元的城市;2009年,汽车产量首次突破一百万辆大关,柳州成为全国率先实现市区年人均生产一辆汽车的城市;2010年,广西第一辆中级自主品牌轿车“宝骏630”成功下线;2017年柳州工业总产值突破五千亿元,汽车产量突破两百四十万辆……而现在城市中轻盈地掠过的新能源汽车“E100”,正成为年轻人和工薪阶层的新宠,它引领着新时代的新动能。在注重发展的同时,柳州的决策者们更加注重保护环境,边发展边整治,柳州天蓝地绿、鸟语花香,宜居宜业,我们早已告别了“酸雨之城”。柳州在工业发展和城市环境保护中相得益彰,被赞誉为“城在山水园林里,山水园林在城中”,成就了今天的山水园林城市、国家卫生城市、文明城市,成为工业城市中山水最美、山水城市中工业最强的城市。

作为东西贯通、北进南下的交会点,柳州城自古具有非常强的包容性,接纳着天南地北人们的梦想。21世纪以来在柳江河上,举办了多项水上运动国际赛事。水上摩托艇穿越了一个个桥洞,水如飞花四处飞舞,让柳州成为世界瞩目的焦点。柳州之美出现在世界的面前,柳州桥柳江水,成为最亮丽的城市名片。白露大桥在柳州国际水上狂欢节中还是极限运动蹦极的地点。每年九月份大批极限运动爱好者都会在这里聚集,一边体验惊险刺激,一边欣赏山光水色。

“仁者乐山,智者乐水,勇者乐业”,柳州俨然成为招贤聚财的宝地,正吸引着无数的外乡人来创业定居。他们有着无限的热爱和向往,在各自的行业领域发挥着积极作用,把青春和汗水奉献给了这座城。他们犹如这个时代的一座座桥梁、一道道脊梁,把美丽和梦想通向了远方。

你不是一个两头够不着的边缘人,

你是一座桥,

两头的桥脚都踏在很坚实的土地上,

你要让桥两边的人们,

不断地往来在这座桥上,

交流着两国的文化和感情……

柳州高中的外教Mary正聆听着学生们为她诵读的这一首诗,她热泪盈眶,远眺着文惠桥。她是慕名桂林而造访柳州,却被柳州这个“世界第一天然大盆景”,特别是柳州之桥深深吸引。Mary拜谒过柳侯祠,聆听过壮族山歌,抚摸过石都奇石,但最喜欢的是漫步在柳州的大桥上,因为在这她遇到了她的真命天子,从此在这城中扎根下来,成为文化传播的使者,向世界讲述着魅力柳州的故事。

目前在柳州市区建造的现代桥梁已超过了二十四座。在建有白沙大桥、官塘大桥、凤凰岭大桥等,我们在2018年期待着白沙大桥上的“柳州之门”,那将是另一个奇观。当然龙城还散落着诸多的古代桥梁,大大小小有二十多座,少数为宋代、明代所建,更多的则建于清代。桥梁大多为石砌拱桥,也有石板桥和木桥,有着悠久的历史和文化积淀,掩映着奇丽的风景。世界三大最美桥梁之一的三江程阳风雨桥、融水融安的玻璃桥,还有天然形成的鹿寨香桥等,它们都吸引着众多爱好者去追随、寻觅和追思。

从无桥到有桥,从浮桥到铁桥,再到一座座宛若惊龙的大桥,它们有着极强的生命力和感召力,记录着柳州经济的发展、柳州人的喜怒哀乐,承载着柳州的文化和精神气概。我们伴随着柳州桥梁共同成长、共同发展,荣辱与共、风雨同舟。即使柳州在改革发展之路上历经风雨,却始终能激流勇进,创造出喜人的佳绩,留下许多可歌可泣的传奇和故事。我想只要我们一代又一代地传承下去,不忘初心,每一个人都发挥着桥梁默默无闻的奉献精神,桥城之名、发展之路,就一定会迸发新时代的光芒,新时代的火炬一定会照亮更加美好的明天。

“俱往矣,数风流人物,还看今朝……”李老头脑清醒,他用睿智的目光看着我,看着那些柳州大桥的模型欢快地说着。