档 案

2019-01-07·梅洁

·梅 洁

1

2015年2月5日,我在电脑邮箱里收到故乡湖北省十堰市档案局“关于征集名人档案”的电子版文件,发件人是档案管理科科长胡晶。

在此之前,胡晶已从家乡朋友那里找到我的电话,我们在简要的电话沟通中,我托付胡晶帮助我寻找父亲的档案。对于一个少小离家的人,父亲的生平履历、命运细节我几近模糊;而对于一个写作者,企望对遭遇苦难而早逝的父亲进行更真实的书写,我认为父亲的档案应该能给我更多的帮助。然而,两年来,我每每回故乡,找遍了有关单位,所有的回复都说“找不到了”。父亲档案的“丢失”让我困惑、难过、无望了两年。恰在这时,十堰市档案馆突然出现,我觉着,这是上苍的恩典。有专业的档案部门帮助寻找,应该有望了。胡晶在发送征集我档案资料的信中说:“您父亲个人档案的事,我一定会尽力!请放心,我会像对待自己非常尊敬的长辈一样认真查找线索。”

胡晶的信函让我感受着一份来自故乡的信任和希望。

转眼到了三月,胡晶来信说,通过档案馆工作人员的悉心查阅,查阅了市县档案部门、市县教育部门和你父亲工作的单位,你父亲的档案仍杳无音讯。但他们找到一份1954年“湖北省郧阳中学教职员工花名册”,那上面只有我父亲的“一行简历”。

市级档案部门出面查找都找不到,看来父亲的档案真的是“丢失”了。档案怎么会丢失呢?在什么地方什么部门丢失的呢?我百思不得其解,就想:“可能是已经销毁了吧?”但无论怎样,我仍感谢胡晶们,他们已经尽力了。

胡晶来信同时说,非常希望我能够将著作手稿和各类创作资料存放到故乡档案馆,并代表档案局领导诚恳邀请我回故乡时到档案馆看看。直到此时,我才想起那封“征集名人档案”的信函。

我在想,档案之于我和我的亲人们,曾经有着怎样沉重的背负!改革开放前的几十年里,档案履历表里的“家庭出身”“社会关系”栏,对于出身“地、富、反、坏、右、资本家”、父母及亲属“有历史问题”的人及其子女,那应该不是一张纸上的几个字,而是一座望不到顶端的险峻狰狞的大山,压在头上、胸上,令你一生一世窒息,一生一世喘不过气来;它更像是古代在服刑人额头烙下的一个“囚”字,走到哪里即把耻辱带到哪里;也犹如古代印度的种姓制度,把人群化为贵族、平民和贱民。贱民处于社会最底层,从事最低贱的行业。他们在社会上受到严重歧视,没有人敢亲近他们,连看一眼都觉得被玷污。

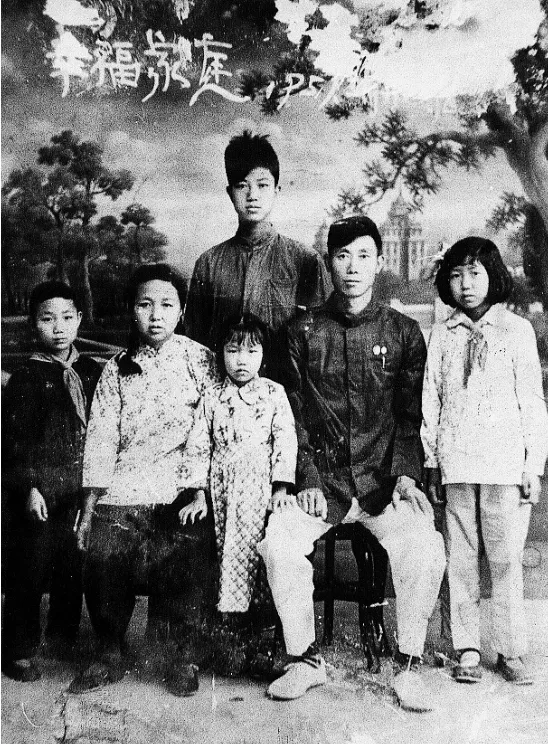

1957年夏,梅洁与父母和兄、弟、妹幸福一家,右一为童年梅洁

上世纪六七十年代,凡“地、富、反、坏、右”出身的人,即被划为“阶级敌人”,均属被“打倒”、被“革命”的对象,任何人都可以动手打骂他们、侮辱他们、斗争他们、批判他们,他们被强迫从事最脏、最累、最苦的劳动。他们的子女也因此不得入党、入团、参军、招干、升学。一份“政审不合格,不同意升学”的档案,会使这样家庭出身的孩子永远断了学习文化知识的权利和从事优等职业的生活之路,命运被堵截在一片无望的黑暗里。只有贫穷的农村才是这些人的收容所,大批“五类分子”和其子女都被遣送到大山里当了农民!大批被遣返农村的人更似纳粹时代的犹太人,全都处于被监管状态,不许“乱说乱动”。

很长的年月里,因1958年父亲被划为右派的政治问题,曾使我和哥哥、弟、妹们一起陷入了命运中最大的绝望。我们从此被打入了“另册”。每当升学或申请入团,抑或分配工作、调动工作,都要查档案、填表,面对那种查三代历史的调查表、履历表,填写时我们的心都被深重的耻辱感咬噬着,都被恐惧感吓得战战兢兢。“档案”成为我们永远抬不起头、永远自卑、永远不能有真正快乐的一道命运魔咒,潜伏在心灵深处让你无处不在地感受着疼痛、自卑、屈辱和惊恐。

1978年12月党的十一届三中全会和1981年6月的“若干历史问题决议”,为1949年以后所有的冤假错案平反、改正,接着,在全国范围内取消了“阶级成分”,亿万“五类分子”和他们的子女终于从苦难的深渊里被解救出来,档案履历表上从此抹去“家庭出身”这一栏。这一抹,压在心上的魔咒被那份“历史决议”给彻底粉碎了,从此摆脱罪恶感、耻辱感而获得尊严和公民权的人们,自由的归来使他们在那一刻感受到了如同亚伯拉罕·林肯解放百万黑奴般的欢欣和鼓舞。

就是在这样巨大的获得解放和重生的欢乐中,1981年,我的处女作诗歌《金色的衣衫》诞生了:

穿起金色的衣衫,

他,就要去参加“六一”狂欢

望着他纯美无忧的眼睛

我想起了没有“金色衣衫”的童年……

一袋黑色档案——

出身、父母的污点

不!即便是一桩冤假错案

也会像幽灵、像大山——

逃不脱它的跟踪

摆不脱它的羁绊

没有“金色的衣衫”

失去了金色的童年

多少个遇罗克在呼喊:

金色的衣衫,给我金色的衣衫……

告别了扭曲的年代

结束了“血统论”喧嚣的长年

路,自己去走

用自己的脚印填写履历表的空栏

……

我感慨一个新时期的来临,我的孩子再没有如大山般压迫着他们的“黑色档案”而拥有了“金色的童年”;我感慨一个全新的时代让亿万人获得了真正做人的尊严。

但我做梦也没想到三十五年的文学创作生涯走过之后,故乡的档案馆要以“名人档案”的形式征集、收藏我的所有资料,我感到这是来自故土的一份真情和温暖,更感到文明的前行虽步履维艰但总在改变,我们终能告别历史的伤心,看到命运前方的亮堂和灿烂。

我还想,档案竟以“地狱”和“天堂”两种形式作用于我,这难道是命运的使然?

2

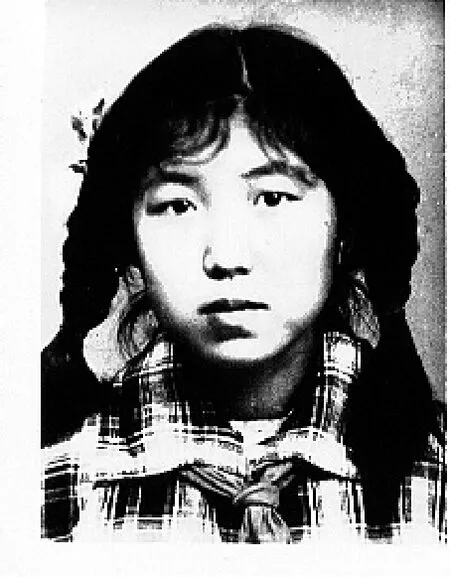

1959年梅洁小学毕业照

带着真情和温暖,5月27日,十堰市档案局欧阳立局长带队一行五人奔赴北京,专程来到了我的家。京城的夜晚,当我得知欧阳一行竟是开着一辆商务车、三千里迢迢日夜兼程来到了北京时,不禁惊讶万般地问:“你们怎么不坐火车或乘飞机呀?这该多么辛苦呀!”

欧阳说:“想到你的书籍、证件、信函、手稿一定很多,邮寄不保险,怕丢失,不开车来我们怎么拿得回去呀?”欧阳的话感动了我也激将了我。人有时不得已要辜负一些东西,但决不能辜负信任。为了征集到我的资料,档案局的正副局长、正副科长们不辞辛苦,三千里迢迢,摇摇晃晃进京,除却对责任的忠诚不就是对一个写作者高度的信任吗?曾几何时,在《文艺报》上不时看到一些老作家离世后,家人总是将其著作、手稿、书信之类捐给中国现代文学馆,也知道有人企望把自己这些东西交给国家档案馆。我是一个普通写作者,我没有这些“奢望”,更是不屑向高处攀附。

其实,早在数年前,我已暗自给我的两个儿子留下一封长信,权当不是遗言的遗言。我告知儿子在我离世后,除却他们自己愿意留作纪念的东西外,哪些可捐赠,哪些可送朋友,哪些一火焚之,包括几百封书信都在焚烧之列。虽然那是留在岁月深处的心路历程和情感寄托,可谁会保存这些尘封的碎纸烂屑呢?

现在,故乡档案馆从领导到馆员突然驾到,他们来征收我的档案,我深觉这就是天降的信任,就是重要的荣誉啊。我庆幸陪伴了我几十年的东西终于有归宿了,我把这些生命中、事业上最珍贵的东西存放在故乡的档案馆,比放在任何地方都放心、都踏实。欧阳们告诉我:十堰市档案馆有全国领先的档案仿真、复制设备,有恒温、恒湿的档案保管库房,纸质资料在库房存放一百年、两百年都不会变色变质。十堰市档案局(馆)是全国档案系统先进集体,而此刻,站在我面前的灵智、清丽的管理科科长胡晶,还是2015年5月被授予的“湖北省先进工作者”,我还迟疑什么呢?

应该说,三十五年的写作生涯里,我有多少心血、苦泪、深情、艰辛都融化在一篇又一篇发表的作品里,融化在一摞一摞的手稿里,融化在数百封岁月深处手写的书信里,融化在千百张由童年走向老去的照片里……

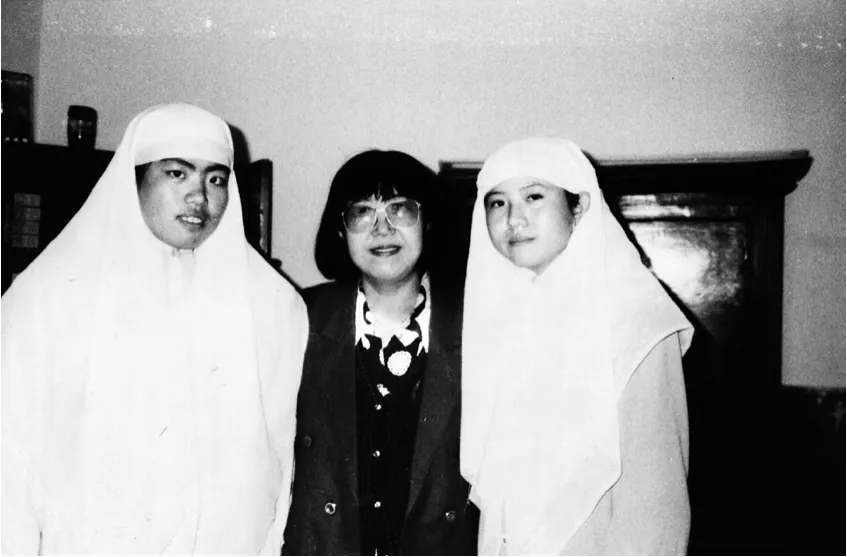

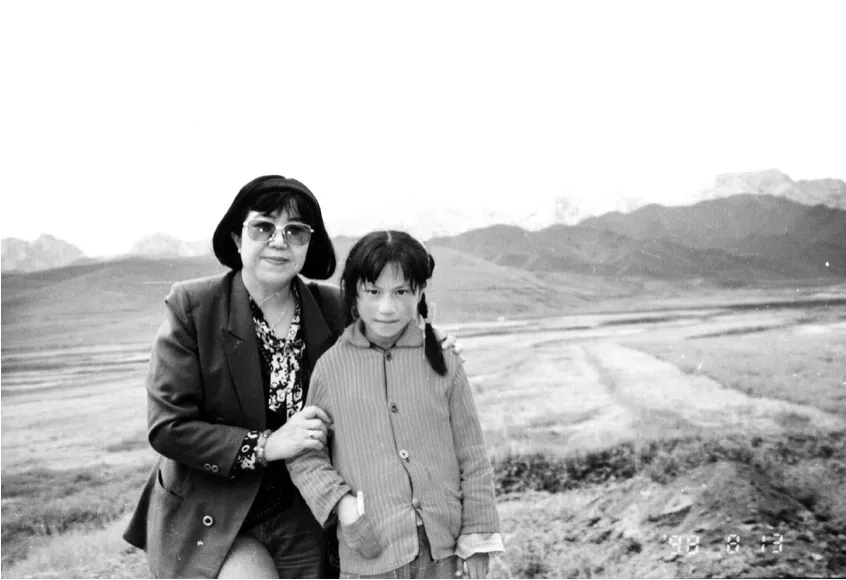

1998年梅洁赴宁夏采访与回族女教师合影

这些我原本准备百年后一火焚之的东西,现在有了最可靠的归宿,这是命运赐予我的幸运!

这样想着,我就打开书房箱箱柜柜,把平日经意不经意保存下来的书信、获奖证书、手稿、著作、照片、发表作品的报刊、采访笔记、音相光盘……一股脑儿交给了故乡的人,大约有六七百件吧。

你们拿去吧,你们觉着有用就拿去吧。放在我这里,待我离世后,早晚还不是一堆烂纸、一火焚之!交给你们保管,倘若我的后辈亲人、朋友某一天想了解他们的这个亲人、朋友,去你们那里一查便知。不会再像我这样,想从档案中了解父亲人生一二却杳无所得……

我坐在地板上一边从书柜里往外掏东西一边喃喃自语,我向欧阳一行说这些话时,仿佛也在说给自己听。我心里既伤感也安慰,既苍凉也温暖。

欧阳临别时说:“以后就由胡晶科长全权与你联系。这些资料原件我们作为珍贵档案保存,但会给梅老师精心制作仿真件,以留作纪念。” 末了又说:“我们会把这些珍贵的东西永久保存,万无一失,我们希望用这种方式接故乡人民爱戴的作家回家……”

还有什么信任比故乡更值得托付和放心?

还有什么关爱比故乡更温暖、真诚?

欧阳一行走后,我给胡晶电子邮箱发信:“胡科长,我大半生的心血、我一辈子的事业都存留在这些资料中。过去的几十年岁月,我没时间对这些纷繁复杂的资料进行整理,但我的确经意不经意地留下了它们。现在,故乡的档案馆要永久性保存我的这些生命记录、创作记录,我非常高兴。把这些生命中珍贵的东西,留存在故乡档案馆,比放在任何地方都放心哪!”

胡晶即刻复信:“谢谢您对家乡档案馆的厚爱,更要谢谢您对我们的信任,相信我们绝不会辜负您的毕生心血和成果。定会按照您来信所要求精心整理,做好登记管理,拿出高质量的仿真复制成果让您满意。”

3

我把家乡档案馆要征集、收藏我的各种档案资料的事情,在电话里分别说给了我的哥哥、弟弟和妹妹,我希望他们把过往岁月里保存的我写给他们的书信和我们兄妹之间的往来书信寄给我,我收齐后交给档案馆。至于漫长岁月里,我写给天下朋友数百上千的书信,是无法收回的。

电话打出后,我一直在担心,我的这些曾备受父亲冤案株连、背负“政审不合格档案”几十年的胞兄胞弟胞妹是否心有余悸,不愿给我这些书信?不想几天后,几十封尘封已久的家书从南方、北方汇入了京城,在我不大的住宅里涌动着悠远的岁月与历史的潮汐……

哥哥寄来了他保存的十四封当年我写给他的书信,其中有三十五年前即1980年12月31日我写给哥哥的一首诗《泪别》,这首诗是含泪祭奠逝世一周年的父亲的,也是对1960年10月那个细雨霏霏的夜晚、我趴在父亲膝上在汉江“三门人家”屋檐下度过故乡最后一夜的忆念。那是一个十五岁少女恐惧被解除学籍而决意逃离故乡的雨夜。而成功的出逃、念成了书使她最终拥有了今天的人生……《泪别》在发黄变脆的纸笺上,洇染着我三 十五年前一页又一页伤心的泪水。

妹妹寄来了她保存完好的四封书信,其中竟有1974年4月12日她如姐姐一样仓皇出逃北方一年后、回乡迁户口时父亲写给她的“赠言”。找不到一张纸的父亲,不知从什么纸质东西上撕下两块小纸片给他远逃故乡的小女儿写“赠言”,两张小纸片上的“赠言”弥漫着那个时代深深的印迹。

最惊心的是弟弟了,一包快递里竟寄来了漫长岁月里他保存的三十封我和哥、妹写给他的书信。弟弟是我们兄妹四人中受苦最深的一个,妹妹1973年从秦巴深山里出逃到北方找到我后,再没回去。唯有弟弟陪着父母在秦巴山东麓贫困的小山村度过了屈辱的二十年。漫长岁月里,兄、妹、姐姐对他的牵挂,不舍不弃的相助,在三十封书信里潮水般奔涌……

而我自己保存的与父母、哥哥、弟妹、丈夫、儿子往来的一百五十余封书信,又何尝不是一部情感滔天的大书呢?

在我珍存的这些书信中,最早一封是1969年11月12日妹妹写给我的信,她说生产队里的劳力都去修防空洞了,队里留下的只剩老人和小孩了。她说妈妈每天在操心我,每天在流泪,说我在北京,离北方要打仗的地方近,有危险。那时,我在北京上大学,知道整个社会都在“深挖洞,广积粮”,“防修反修,准备打仗”;在我保存的信件里,还有一封令我感慨不已的信,那便是1970年8月26日哥哥写给我的祝贺信,我那时大学毕业刚一个月,已分配到塞外偏远的蔚县老镇,这已尘封了四十五年的贺信饱含了哥哥的深情。命运中若没有哥哥,没有一路上走来的一个又一个天使般的人物对我一次又一次地救苦救难,我怎能读到大学毕业呢?哥哥勉励我“好不容易读完了五年大学,走向社会后要好好为人民服务”;还有1980年4月1日哥哥写给我的缅怀父亲的诗《怀念爸爸——纪念爸爸逝世一百天》,这首诗长达十九页,哥哥对九泉之下的爸爸声声的呼唤,对一个受苦受难生命悲怆的恸哭,在他刚劲、沉凝、美轮美奂的墨香草书里,汩汩流淌着感天的心泪……

还有我采访旅途中因不能照顾家万分愧疚而写给丈夫的道歉书;还有我们夫妻一封接一封写给两个上大学的儿子的书信,万般的牵挂、诲语、思念常使一封信笺长达十几页、上千言……

我把收集到的所有家书寄给了胡晶。我给胡晶发电子邮件说:“胡科长,我们兄妹都支持我把资料捐赠给故乡档案馆,他们和我一样感到这样做很放心!家书是最珍贵的。它的珍贵首先它是最真实的,亲人之间的言说都是发自肺腑的,它是生命、情感、品格、德性乃至生活真相、时代真相的呈现,都是最本色、最不伪装的;珍贵之二是它的私密性,不能对外人讲的话、不能对外人说的事在亲人的书信中可以有最直接的表达。为此,请胡科长一定为我们做好保管外,一般不向外人透露。我把人生中最隐秘的东西托付给你,因为你和故乡是我的信赖……”

又说:“这些日子我几乎天天在阅读家书,阅读往事、亲情,阅读艰难、奋斗,阅读伤心、慰藉,亲人们真是在紧紧拉着手,走过艰难岁月。一切往事历历在目,一个时代历历在目,民族的一段历史浓缩在这真情深深的书信中了……”

胡晶即刻复信:“感谢梅老师和家人这么支持和配合。我想,正是有像梅老师这样的人,才让我们的工作越来越得到认可,让我们档案工作者越来越有干劲。档案工作一直以来是清贫的,是寂寞的,很多代人都是在默默无闻地奉献着自己的青春。即便如此,当我一个人在办公室整理你们的家书时,仍然被信中浓浓的亲情所感动、流泪,也为能够亲手整理和保存这段珍贵的历史而感到自豪。档案工作是使命也是责任,我们背负的是千千万万人的信任和重托,‘对历史负责,为现实服务,替未来着想’。除了担当,我们只有努力和再努力!”

读着胡晶的信,我流泪了……

2015年8月4日,十堰市档案局副局长陶维平携胡晶和办公室副主任王文第再次来到我家,又一次三千里迢迢啊。这次到来,他们给我带来了一份惊喜——六百〇六页、厚厚的一本家信仿真样书呈现在我的面前。与国际流行大开本图书一样精美的家书样本,封面印有朋友为我在故乡梅园拍的照片,封底照片下印有我的一段创作感言:“文学写作是一种背负,在我们卸下这份沉重之前,让我们再做一次‘挺住’,然后开始新的出发和抵达。写作不一定能拯救世界,但它肯定能拯救我们自己。”翻阅样书,一页页仿真家信鲜亮也逼真,遥远也贴近的温暖顿时涌遍全身。

“我们将按你的要求,做三部仿真样书,你留一部,你两个儿子各一部。”胡晶说。

“我们会永久保存好你的家书原件和各类资料,请梅老师尽管放心。”陶维平说。

“太谢谢你们了!你们给我带来的是意外的惊喜,我完全没想到你们把事情做得如此尽善尽美!我想,只有故乡的档案馆能如此待我……”末了我提议,仿真家书能否再做三部,因为我的哥哥、弟弟、妹妹也在盼望啊。陶维平、胡晶当即答应,连说:“应该!应该!”

临别,我把大包小包的又一批资料交给了胡晶:写作三十多年来,各类报刊发表的有关我创作的评论文章;同样是三十多年来发表我作品的数百种报刊的样报、样刊;《山苍苍,水茫茫》发表后媒体的各种报道;《并非永生的渴望》散文研讨会剪报;《大江北去》出版后的反响文章;《西部的倾诉》《创世纪情愫》获鲁迅文学奖和全国“五个一工程奖”后的媒体报道……这些样报、剪报、期刊,这些在岁月里经意不经意保留下来的东西,原本都沉睡在书柜的角落和一些纸箱、藤篓里,一包又一包,落满了尘埃灰屑,有些已经开始在发黄变脆。从把它们放到那些犄角旮旯那天起,我就再没有碰过它们、看过它们。我做梦都没想到几十年之后,能有人走来要收留它们。

胡晶一丝不苟地以“包”这个量词在计量登记着它们,因为实在没有办法细数了……

4

陶维平、胡晶走后,我便一头扎到他们带来的那本家书仿真样书中,又一封封阅读那岁月深处的话语、真情,往事便如电影般从心灵扫过,战栗,心酸,生命的挣扎,亲情的牵携……无不让我深深沉浸。

家乡档案馆带来的惊喜很快在我的亲人和朋友们中间传颂,他们在分享着我的惊喜和快乐。他们觉着,一个写作者能让故乡这样信任、厚待是个奇迹,也是一份光荣。

惊喜中的我产生了又一个善愿。我深知1993年2期《十月》杂志头条发表《山苍苍,水茫茫》后在家乡产生的巨大反响。当年,家乡读者因买不到太多的《十月》当期杂志,于是,城乡机关、厂矿、学校、市民自发地把《山苍苍,水茫茫》翻印成了十几万册“白皮书”。 2003年4月,我随中国作家代表团一行十人访问台湾,在台湾的故乡人那里第一次看到了这样的“白皮书”。后来,我知道,《山苍苍,水茫茫》“白皮书”被故乡人寄给了港、澳、台的亲人。与此同时,故乡政府各部门向省和中央各部委报告丹江口库区人民的生存生活状况、申报项目、争取政策支援和扶持时,无不带上“白皮书”送给人家阅读,这足以证明故乡对这篇文章的看重。他们无数次告构作品接连被退稿有关。那时我就想,没有强大的虚构能力,写小说会成为我日后创作的大碍。又想,生活本身如此真实、丰富,如此纷繁、跌宕、复杂,何须以虚构遮蔽生存真相?诉我,因为《山苍苍,水茫茫》白皮书的反复送达,艰难的库区人民得到了国家许多政策和资金的支持。于是我想:如果能把这部首次报告鄂西北人民,乃至中国水利移民生存现状的文章手稿捐赠给故乡的档案馆该多好。可在我捐赠的手稿里却没有这篇十万字的文稿,我找遍了应该找的地方就是找不着。当年,责编并力挺这部文章发头条的副主编田珍颖女士已退休,于是,我请后来一直任我责编的《十月》杂志编辑伊丽霞帮我在杂志社查找,但终因年代久远,杂志社库房又曾进过雨水,大部分作者手稿遭到水泡,小伊费心费力地查找也未找到《山苍苍,水茫茫》手稿。无奈之下,我产生一个心愿——重抄一部《山苍苍,水茫茫》手稿捐给故乡档案馆。

《山苍苍,水茫茫》完稿应是在1992年上半年,要重新抄写最好应有当年的稿纸。可从1998年我开始用电脑写作后,已不再用稿纸,上哪里找那个年代的稿纸?我把想抄写《山苍苍,水茫茫》但找不到当年稿纸一事在电话中告诉了一直居住塞外的妹妹、妹夫,他们即刻打电话给他们在张家口市工作的儿子。于是,我的外甥便从十六年前我在张家口居住过的房屋地下室(地下室已废弃)里,刨开木屑乱纸垃圾,竟在一个废旧木箱里为我找到九本330×100的稿纸本并用快递寄给了我。收到厚厚的一摞80年代的稿纸,我就深深觉着,我的亲人们是在用真情支持我的一份善愿呀。

还有我的哥哥,他居然为我找到了1980年5月我的一篇作品《遭遇》的手稿。这是我文学之路上的第一篇习作,也是我以父亲为原型迄今为止写的第一篇也是唯一的一篇小说。当年,这篇万字小说写好后我先后寄给《长江文艺》《人民文学》《当代》等大型文学期刊,但均被退稿。也许这是一个暗示:此后三十五年我便锲而不舍地进行非虚构文学的创作,对历史与现实以及情感进行真诚而勇敢地面对与书写,应是与这篇虚

与资助的西部女童在祁连山下

但无论怎样,我深深惦记着这篇作品,它虽然最终也未能发表,但它从没有在我记忆里消失。然而,在我交付故乡档案馆的手稿中没有这篇作品,我找遍了许多应找的地方,就是杳无踪影。我知道,那个年代,编辑都十分负责,用稿必有回信,不用稿必然退回。《遭遇》会在哪里呢?

有一天,哥哥来电话说,《遭遇》很可能在他那里,他帮我找找。不久,我从胡晶发给我的第一批家书目录里看到1980年5月29日哥哥曾写信给我,告知对《遭遇》一文的看法。这是胡晶写在目录“时间”和“内容提示”里的文字。啊,我真是把《遭遇》文稿寄给了哥哥!至此,我更坚信爱惜妹妹一纸一字的哥哥定能找到我这篇真正意义的处女作。果不其然,哥哥很快从数千里外的邮局快递来他三十五年的“小心珍藏”。

当胡晶第三次进京来到我家看到《遭遇》手稿时,她的惊喜与珍爱与我同在。当我拿出那本一触摸即有少许风化的碎纸屑飘落下来的手稿交给她时,她紧张得一连声地说:“轻点,梅老师!轻点……”望着胡晶紧张的眼神,我无比感动。一个优秀档案工作者对档案资料的珍爱有加,已呈现无遗。

采访汉水移民

再说说我的朋友伊丽霞。小伊上世纪80年代即开始在著名期刊 《十月》 杂志工作。这位纯朴、善良、温厚的女性,是我人生和创作的知己。几十年不舍不弃的友谊在“清如水、淡如云”的相处中酿成一种亲情般的可依可信。1993年第2期《十月》杂志发表《山苍苍,水茫茫》之后,这期刊物便成为故乡人的争相收藏。记得2007年11月在故乡十堰市举办《大江北去》首发时,一位读者竟从七百里外的武汉乘火车赶来,要我在他保存的1993年第2期《十月》杂志上签名。当时,从京城赶往十堰参加首发的小伊,为此感慨良多,她多次对我说到这一难忘的场景,她说她用相机拍下了这一场景。我知道,许多人没有那期《十月》杂志原刊,但他们至今保存着当年流传的《山苍苍,水茫茫》“白皮书”。据当年郧阳地区媒体报道:鄂西北机关、厂矿、学校、城市、乡村,到处都在复印、铅印《山苍苍,水茫茫》,十几万册“白皮书”使“郧阳纸贵”。2014年12月,《十堰日报》为我的“汉水移民三部曲”举办座谈会时,《十堰晚报》副总编、资深记者赵久诚先生就把他和儿子珍藏了二十二年的《山苍苍,水茫茫》“白皮书”,郑重地赠予了我。除2003年在台湾看到“白皮书”外,我这是第二次看到人们疯传的这本铅印小册子,它是那样单薄,但它在故乡人心里竟那样沉重……

1993年第2期《十月》杂志,成为我与故乡共同的记忆和重要的珍藏。

在捐赠故乡档案资料时,因我仅剩一本这期刊物,我不得不麻烦小伊,请她为我再找两本这期的《十月》杂志。无奈时间久远,出版社除唯一的一本存档期刊外,没有多余。小伊深深理解我与故乡之间的真情,于是,她与她的同事竟从“孔夫子旧书网站”为我淘到三本1993年第2期《十月》。小伊说,三本旧期刊是从三个地方分别寄给了她。而当三本纸页发黄的旧期刊快递到我手时,我是多么感激这份真挚的友谊。

后来,小伊和她《十月》的同事又用同样的方法,从旧书网站为我淘到一本1987年第9期《诗刊》杂志,这期诗刊上有我一首长长的诗《我四十岁的时候》,但发表当年我一本样刊也没得到。小伊帮助我在作品发表二十八年后得到了这期《诗刊》,我真是喜出望外。小伊这样帮助我,用她的话说,是想让我托付故乡档案资料时,尽量完整,不留遗憾。

我为世间永存的善意、真情而感动不已……

5

2015年8月22日,胡晶第三次进京给我带来了更大的惊喜——家书类、证件类、手稿类三部装帧精美的仿真大书,顿使满屋生辉。胡晶说:“先带给梅老师这三种,其余我们还在加班加点制作……”望着满目疲惫的胡晶,怜惜里我有一种歉疚:那一包又一包的陈年“烂纸”,耗费了他们怎样的心力和体力?!而几千里迢迢进京,她又一个人带这么沉重的三部书,每部都是厚厚的五百多页、六百多页的大开本呀……

临别时,胡晶又带走了更大更重的一包书信:四百三十八封全国著名作家、编辑、友人写给我的书信。一个写作者三十五年的创作历程,所有的救助、牵携,所有的信任、鼓励,所有过往岁月里的友情,都珍存在这数百封白纸黑字之中啊——

上世纪80年代伊始,第一个走来鼓励我走向诗歌创作的诗人逢阳。

同样是80年代伊始,第一个将八千字纪实文字整版发表于省报的《河北日报》文艺部主任、作家韦野。

还是上世纪80年代,连篇累牍将我的文章或头条,或整版发表在《人民日报》上的文艺部编辑袁茂余、诗人刘虔。

把《童年旧事》发表在重要位置、进而组织评论、进而获“第二届作家奖”的吉林省《作家》杂志主编王成刚。

为我的散文集《爱的履历》参加全国首届(1989年)优秀散文奖评选、入选又落选而写长信安慰、鼓励的《人民文学》副主编王朝垠。

还有《诗刊》杂志寇宗鄂、《星星》诗刊陈犀、《长城》主编艾东……

还有评论家及作家雷达、林非、阎纲、徐光耀、余秋雨、刘烨园、苏叶、筱敏、李晓虹、王兆胜……

还有我湖北襄阳四中的中学老师程康,在事隔三十八年后的2000年5月,写信告诉我1962年中考录取的真相:当年,我的中考成绩名列襄阳县第一、襄阳地区第三,这在十数万考生里是怎样的辉煌呀。但在我的档案里却装着“政审不合格,不同意升学”的政审鉴定,湖北襄阳四中突破政治重围、反复力争,最终“破格录取”我上了这所重点高中……襄阳四中,我命运的方舟呀!

多少人在茫茫世间,真诚地牵拉着梅洁往人生和文学的高地上走呀!多少人在书信中善待着一个受苦的女人!多少人在用心培育、期待着一棵小草长成青青郁郁的一棵树……几十年过去了,无论他们现在健在还是已经离去,他们对梅洁这样一个文学生命的相助,终都以“档案”的形式,被一个国家先进档案馆永远收藏。收藏的何止是书信?是这个世间无数的善心、道义、正直和德性啊!

聪慧敬业的胡晶自知四百三十八封书信的珍贵和价值,她有如获至宝的惊喜。

2015年9月17日,我收到十堰市档案管理科刘媛的电子邮件:“梅洁老师,您好,我叫刘媛,是十堰市档案局负责整理您最新那一部分作家编辑书信、报纸评论、手稿的工作人员,附件的压缩包里面是初期整理完毕的目录部分,由于能力有限,可能有些地方不够完美,所以就劳烦梅老师再过目一遍,有不妥的地方还请指正。其中一个文件名‘有疑问部分’那几张手稿和信笺,是时间或者作者不确定,还请梅老师再确定一下。”

深夜,我翻阅着刘媛整理出的有序号、有写信人姓名、有内容提示、有页数、有时间、有编档号的四百三十八封书信目录,我又一次感慨万千!多达一千三百多页的作家、编辑书信,每个人的笔迹都不一样,要怎样细心阅读才能在目录里写出每封信的“内容提示”呢?

我即刻给刘媛复信:“刘媛你好!你真是太辛苦了!四百三十余封编辑、作家书信的整理、录记需要付出多少耐心啊!尤其是每封信都要读,还要写出内容提要,要怎样费心啊!这些你都做得很好了,虽然也有一些错录,但已经让我佩服并感激了……”

事实上,从2015年2月至10月,在长达九个月的“梅洁文学档案”整理中,胡晶、刘媛们不知经历了多少辛苦!

九个多月里,他们有多少个加班加点呀!他们记不清有多少个周末没有休息了,有多少个午休、深夜仍在案头工作。我每每从胡晶发给我的电子邮件里,看到的发件时间要么是中午一点多,要么是夜间九点、十点,说明那个下班时间她仍在上班。

今天的档案整理工作极需严谨规范科学,每份资料登记必须时间准确、姓名完全、内容提示简要清晰,而我提供给他们的书信恰恰有很多落款时间有月、日没有年,有的姓名、内容字迹潦草看不清。胡晶一次又一次、一张又一张把这些资料拍成图片发给我,经我辨认修正后再发回给他们登记。书信、作品、证件、手稿、评论……每登记完一种,他们都把目录发到我电子邮箱,我一一校对之后再发给他们入档,一种目录常常往返两三次,其中的繁杂艰辛我深有体会。许多年里,每当我看见那一包又一包的样报、书信,我就心忧、就害怕:这是一堆多么繁杂的东西啊!它们最终也不过是一堆与垃圾一起扔掉的废纸啊! 我曾对儿子说,那真是一堆“鸡肋”啊,扔了舍不得,放那里又没用。

由此,我分外感激胡晶们,我每每为她们的工作效率惊叹。真没想到,她们竟把如此繁多、杂乱的资料整理得如此之快之好。我也曾用四天时间将存放在我这里的部分文学期刊发表的作品做了些登记,仅一百八十四件,即做得我头晕脑涨、心慌气短,好没有耐心。想想胡晶、刘媛们一直在为我登记一千七百多件东西,该是怎样的辛苦?!需要怎样的耐力、责任感、敬业心?

2015年10月10日,当我把刘媛发给我的最终定稿的档案收藏目录,包括家书类、评论类、社会各界书信类、手稿类、证书类、报刊发表作品类、出版书籍类等计十大类,一千七百六十一件资料目录校对完毕之后,我知道,一个十五岁离开故乡的少女,经历了近一个甲子的沧桑岁月后又回乡了!何至人身回乡呢?是魂归故里呢!想想吧,在十堰市档案馆“梅洁档案专库”里留存了一个女人全部的心路历程、人生信息和足迹,她哪里也不去了,魂归故乡吧!我即复信刘媛:“艰巨的、烦琐的入档登记工作在你们不懈的努力下,就要完成了,衷心祝贺也感谢故乡、故乡的档案馆!”

整理这些档案,十堰市档案馆管理科、微机扫描室、电脑打印室、图片摄影、装帧印刷等数个科室人员,联合作战,整整花去九个月时间。而其间,我与胡晶、刘媛相互沟通的电子往来通信竟也多达两万余字!当十几部、每部五百多页码、厚重如古城砖般的“梅洁档案仿真”书,最终全部印制精美、进入我的书房时,除却感动、感谢、感恩之外,我还能说什么呢?除去故乡,谁还能如此对待梅洁这样一个写作者呢?

是的,感谢上苍赋予了我一个“少亦档案老亦档案、悲亦档案喜亦档案”的命运之旅,感谢从故乡走来的这些恪尽职守的档案工作者,帮助我把这一辈子的生命历程进行整理和盘点。从此,这历程、这脚印便更加清晰,这珍藏也将是心灵的“永远”。

6

4月,这是故乡最美丽的季节,蓝绿色的汉水,蜿蜒着流过故乡的土地,油菜花遍地金黄,格桑花红艳得灿烂,薰衣草美丽得如一片紫色的云,而汉水边的安阳牡丹正国色天香、雍容华贵。油画、水粉画、版画般色彩缤纷的故乡,岛屿般浸润在翠绿色的汉水里,湛蓝的天空、白云与江水相映,呈满满一片天堂、神话般的美丽。

多年来,我都愿在这个季节徜徉故乡。而2017年的4月,一件比季节更令我陶醉的事开始了。那一天,在十堰市档案局会议室,新调任的局长刘永、副局长张良俊、档案管理科科长胡晶,三人坐在会议圆桌的一侧,我坐在他们的对面。新来的局长刘永说明了今天见面要商量的内容:市档案馆决定要从一千七百多件我捐赠的档案资料中挑选出一部分,编辑一部书,然后由出版社公开出版,书名暂定为《梅洁档案集萃》。刘永说,这么做,是想让档案工作真正为社会服务,由过去的静态档案保管模式变为档案服务现实、服务社会的动态模式。末了刘永又说:梅老师的人生经历和作品都会成为十堰人民的精神食粮。届时,我们将请市委领导为此书写序……

梅洁《大江北去》签售现场

应该说,我听闻此事后喜出望外,觉得这样的策划是家乡给予一个少小离乡之人的又一次厚重的温暖。还是那句话:除却故乡,谁还能再给梅洁这样的信任和厚待?

此后的一年里,我断断续续参与了这部书的编选和校对。

2018年4月,又是一个春暖花开的季节。由长江文艺出版社出版、装帧极为精美大气、大开本的《阅读梅洁——作家梅洁档案集萃》(以下简称《阅读梅洁》)公开出版了。翻阅含三十三张过往影像、六十九封过往书信、三十八种证书、十九帧著作封面以及三十八万字的手稿、采访笔记、作品精选、创作评论的“梅洁档案选萃”,我想,这是中国出版物中极少见的品类吧。唯其少,我在内心生发着深深的感恩和珍惜。

合上书我在想,作为一个人,这部书应该是可以“窥一书而知全貌”的梅洁人生浓缩了。尤其是选出的六十九封书信,那是在漫长年代里与亲人、与友人的私语啊!可谁能说那不是一段历史、一个时代的生活潜影?不是人的真心灵、真性情、真品格无可遮蔽的证词?

我在书的首页看到了刘永一年前说的那位首长的序,首长是现任故乡十堰市委书记的张维国。与故乡首长交往甚少,因为在这个位置上的人,肩上的重负和时间的珍贵都是我们无法想象的,作为一个实际上的异乡人实在是不能轻易打扰他们的。但对这位首长我是充满敬重的,因为他对十堰这片土地、对这个城市人民福祉的高度责任感、使命意识以及他全部的秉性、道德、人格、实绩,鲜活地活跃在这方人民心中并成为一种口碑。我是在“他是个最值得信任的人”的口口相传中油然升起了对他的信任,是在“他真诚、厚道,对事对人都极为认真、守信,从不失诺”的评价中欣然看到他纯朴的“平民意识”和“民本情怀”。

应该说,政治家与文学家仿佛天然保持着距离。但刘永告诉我,当初请张维国书记为书写序时,他欣然应允。我为故乡人民爱戴的首长为书作序,心中充满欣喜和感恩。首长序文里有这样的一段话——

十堰市档案馆从梅洁捐赠的近两千件档案资料中,精选部分珍贵档案,编纂出版《阅读梅洁——梅洁档案集萃》一书,旨在通过梅洁的档案,发掘蕴藏其中的精神内涵,并从梅洁艰辛的成长、奋斗的历程中,汲取作为“意义人生”的精神营养和“永不放弃”的精神力量,这是一件非常有意义的事情。

首长高拔而温暖的文字,让我深觉这一生写作的别一种价值。好吧,我就这样在故乡信任的温暖中存在吧,即使我从此再没有别的光荣……

(注:已入档目录为——证书一百五十三件,家书二百零五封,作家、编辑书信四百三十八封,出版著作三十二部,各类文学期刊发表作品二百九十四篇,各类报纸发表作品一百八十三篇,各类报刊发表研究梅洁创作的评论及报道二百七十六篇,各出版社入选梅洁作品、出版梅洁著作的约稿函一百一十九封,采访笔记十五本,手稿十篇等,共计一千七百二十五件)