少数民族汉语能力标准框架探微

2019-01-04马洪超彭恒利

马洪超 彭恒利

(北京语言大学,北京 100083)

语言能力标准是语言教学、学习和评估的重要依据。20世纪末到21世纪初,欧美一些国家相继修订、出台了一些新的语言能力标准:美国在跨部门语言圆桌量表(Interagency Language Roundtable scale,ILR(FSI))的基础上,形成了面向外语教学的标准(American Council on the Teaching of Foreign Languages,ACTFL);2000年,加拿大颁布了新的《加拿大语言能力标准》(Canadian Language Benchmarks,CLB);1999年,澳大利亚推出修订后的《国际第二语言水平标准》(International Second Language Proficiency Ratings,ISLPR);欧洲洲理事会在2001年正式出版《欧洲语言共同参考框架》(The Common European Framework of Reference for Languages,CEFR)。上述语言能力标准深刻地影响着国内外的语言教学、学习和测试。近年来,国内语言学界[1-11]借鉴CEFR的特征,从语言交际活动入手,秉承Halliday的“能做”理念[9],提出了语言量表制定中的语言能力观、原则和方法,对不同语言环境中的语言使用任务进行了描述,带动了国内语言能力量表的研究和开发。

在少数民族地区全面推广国家通用语言文字,实施双语教育政策,集中体现在我国《宪法》《民族区域自治法》《国家通用语言文字法》《教育法》《义务教育法》《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》等一系列法律、法规、条例和规划中[12]。从少数民族地区几十年的汉语教学实践看,制定少数民族汉语能力标准,对少数民族地区汉语教学和汉语使用无疑具有导向作用,并能推动少数民族地区人力资源水平的提高;但是,由于少数民族地区“大杂居小聚居”的分布特点以及经济发展水平和文化的不同,各地的双语教育水平差异较大,汉语的使用状况十分复杂,一些省份的汉语教学水平还无法适应时代的要求。因此,在制定少数民族汉语能力标准时,应立足于少数民族地区汉语使用和汉语教学的现状,学习、借鉴国内外制定语言能力标准的理念以及描述语的原则和方法,使之能在具体教学操作层面体现出来,为语言教学的课程标准制定与语言测评提供参考框架,促进教育改革;同时,也要通过清晰的标准等级描述指导和规范汉语应用。

1 少数民族汉语语言能力标准构建的核心问题

语言能力标准的核心是如何界定语言能力。不同的语言能力观以及语言使用观在很大程度上决定了语言能力标准的构建。

1.1 少数民族汉语能力标准构建的依据

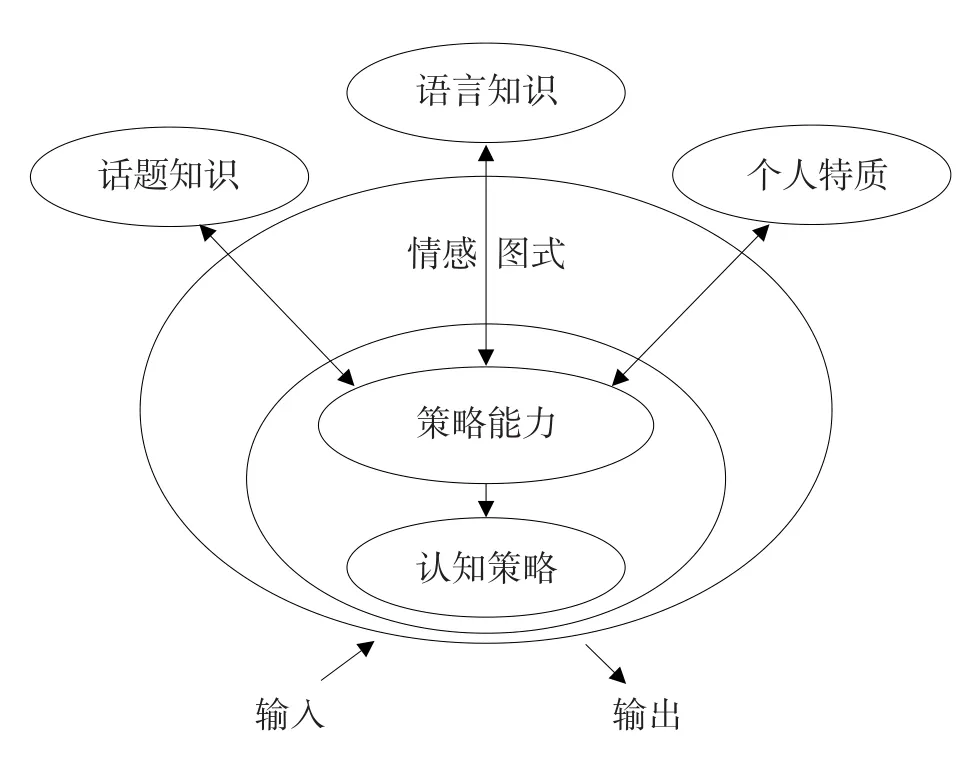

语言能力最初是由Chomsky提出的。随着功能语言学的兴起,语言能力从技能成分说向交际功能方向转变。1972年,Hymes提出了交际能力(Communicative Competence)概念。20世纪80代初,Canale与Swain将交际语言能力分为语法能力(语法规则知识)和社会语言能力(语言运用规则知识)、语篇能力和策略能力[13]。美国应用语言学家Bachman认为,语言交际能力是把语言知识和语言使用的场景特征结合起来,创造并解释意义的能力。Bachman将语言交际能力(Communicative Language Ability,CLA)分为3大成分:语言能力(language competence)、策略能力(strategic competence)与心理生理机制(psychophysiological mechanism),并指出各成分之间具有互动性,语言交际能力是一种动态模型[14]。之后,Bachman等发展和细化了CLA,强调语言使用和语言能力应放到语言使用者特质与语言使用任务特征中去讨论[15]。新CLA以策略能力为核心,包括语言使用者的各项特质,如个体特质(personal attributes)、话题知识(topical knowledge)、情感图示(affective schemata)、认知策略(cognitive strategies)。其中,策略能力为元认知策略,起到调控、协调的作用,而认知策略则指实施、执行元认知策略计划时的具体策略。图1是Bachman等提出的语言使用者特质与语言使用任务特征之间的互动关系[15]。

图1 Bachman提出的往复性语言使用框架(局部)

随着理论的发展和人们认识的深入,语言交际能力观已成为共识。同其他语言学习一样,少数民族的汉语学习目的是为了语言应用,完成交际任务,因此,必然涉及语境、话题、交际主体的内隐特征等因素。

1.2 语言能力量表的描述基点

语言能力量表始源于美国外交学院(Foreign Service Institute)在1955年制定的口语能力标准(FSI量表)。无论是早期的ILR(FSI)和后期的ACTFL标准,还是在两者基础之上形成的ISLPR,均以结构主义语言学和行为主义心理学作为自己的理论基础[1],这些语言能力量表主要从语言知识维度对语言能力进行描述。

在现实生活中,语言能力是在行动中,即完成语言任务中形成的,具有动态性。美国《21世纪外语学习标准》(Standards for Foreign Languages Learning in the 21st Century,SFLL)开创了交际语言能力标准的先河,它以交际能力理论为基础,重视培养外语学习者在多元文化的世界中进行交流的能力,同时强调外语对思维能力有促进作用[1]。加拿大的CLB也以交际语言能力理论作为理论基础,该标准认为交际能力是指在不同的社会环境或情景中进行交互活动、表达、解释或协商意义时产生的语篇能力[16]。

CEFR提出的交际语言能力体现在语言使用环境、交际主题、交际任务和目的、交际策略、语言交际过程、语篇等几个方面相互作用和相互制约的动态关系之中。CEFR采用面向行动的方法(actionoriented approach)首先对语言能力进行整体描述,然后按交际语言活动类型对语言能力分别进行描述[17]。总之,语言活动或语言应用作为语言能力的外在表现已成为当今语言能力量表描述的基点,少数民族汉语能力标准的描述也应根据少数民族的汉语使用情况展开。

1.3 少数民族汉语能力标准的功能定位

语言能力标准通常是特定时代一个国家或地区语言政策或教育政策的产物,体现国家文化战略,服务于国家安全。因此,少数民族汉语能力标准既要围绕汉语交际能力的内涵展开,也要兼顾汉语作为国家通用语言文字的属性和功能,体现时代性和民族性。

首先,少数民族汉语能力标准应包含文化能力。随着国际化的发展,社会文化日益多元化,若要提高交际能力,必须具备跨文化交际能力。美国、澳大利亚、欧盟推出的语言能力量表均将文化因素作为重要的组成部分:美国SFLL量表中5C标准是其核心;澳大利亚ISLPR语言能力量表则将语言能力概括为语言使用者的交际语言能力、跨文化能力和完成语言活动能力3个维度;欧洲CEFR提出语言交际能力由语言能力、社会语言能力和语用能力3个要素组成,其中社会语言能力即为语言使用中的社会文化因素[17];此外,美国军方的语言战略框架也将跨文化能力和区域能力视为军队执行任务时的重要影响因素[18-19]。

“语言的认同利于文化的认同,文化的认同则利于语言生活的和谐。”[20]无论是古代还是当代,我国各民族在语言、文化、宗教、习俗和价值观等方面都有较大的差异,在交流过程中,民族之间只有在文化上相互认知、相互学习、相互理解、相互谅解、相互尊重,才有利于民族之间的接触和互动,促进民族交往;另外,在和谐的语言使用背景下,具备多语能力必将带动多语言思维活动,也会建构新的文化范式,从而增强各民族的共同性,加强民族交融。从文化角度看,重视语言的文化因素,贯彻了习近平总书记在中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会上提出的“加强各民族交往交流交融”的指示。

其次,少数民族汉语能力标准要体现我国的语言政策。丹尼斯·埃杰提出语言规划与语言政策的动机主要有7种:认同、意识形态、形象、不安全感、不公平、融合性和工具性[21]。语言规划涉及语言培植、保持和认同建构、整体语言生态系统等多个方面[22-23]。在民族地区推广和普及国家通用语言文字是当前和今后中长期民族语言政策的重要内容。实施双语教育,实现“民汉兼通”则是民族地区语言政策的具体体现。

少数民族的汉语教学和使用正是为了实现语言的交际行为功能、思维认知功能和社会文化功能。实施双语教育、借助汉语的桥梁作用和文化的习染功能,可以强化国民的政治属性和情感属性,构建和谐语言生活,保障国家安全。这也是我国民族地区语言规划国家一体化与民族文化多元化原则的具体体现。

最后,少数民族汉语能力标准要体现汉语学科核心素养。为培养高素质国民和世界公民,经济合作与发展组织、欧盟、美国等国家和组织均建立了结构完整的核心素养体系[24]。我国在2016年9月13日正式发布“中国学生发展核心素养”总体框架,强调核心素养以培养全面发展的人为核心,可概括为3个方面、6大素养、18个基本要点[25]。

“中国学生发展核心素养”是当代我国教育方针的具体化,是连接宏观教育理念、培养目标与具体教育教学实践的中间环节,并从中观层面上深入回答“立什么德、树什么人”的根本问题。核心素养是知识、技能、情感、态度、价值观的集合,具有整体性,不能孤立地进行单独培养或发展[26]。语言交际能力作为基本素养已引起语言教育领域的关注。2013年,教育部颁布的《民族中小学汉语课程标准(义务教育)》以全面提高学生的语文素养为目标,第一次尝试对全日制民族中小学汉语课程提出一个教学层面的具体要求[27]。当前,教育部民族司已经组织专家对普通高中汉语课程标准进行了修订,要求将学科核心素养作为修订课程标准的主线,要围绕学科核心素养制定教学内容、评价标准和教材编制体系。新修订的《民族中小学汉语课程标准(义务教育)》将直接影响课程总体设计、教材编写、课程实施,也将对教学评价、学生能力的培养以及教师专业发展等方面产生明确的指导作用。

2 少数民族汉语能力标准的框架及描述

当今,再从知识和技能方面构建语言能力已不合时宜。从语言能力、社会语言学能力、语用能力等方面进行划分,实则是以认识为目的的静态解构,并未强调情感、态度、个人特质等非认知因素对语言应用的影响。CEFR强调语言任务不是固定不变的,在语言交际和语言学习中,一定程度上要运用策略;Bachman等指出,语言能力要通过具体的认知策略在特定的语言使用任务中才得以体现[15]。这些为构建少数民族汉语言交际能力提供了新视角。

2.1 少数民族汉语能力范畴的构建

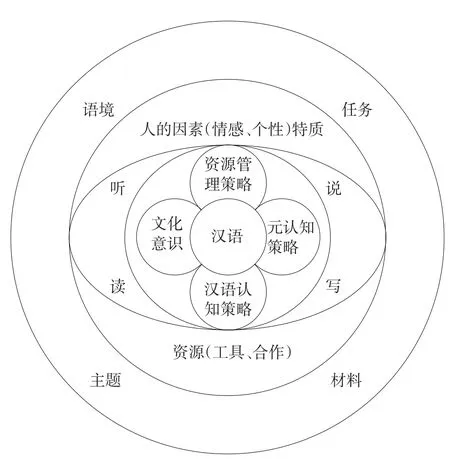

从少数民族汉语学习的角度上看,汉语能力的形成是以汉语知识学习为基础,充分调动个人潜能和资源,不断提高交际能力和个人综合素质,实现个人自我完善的过程。考虑到国家安全、语言政策、汉语学科核心素养等方面的要求,少数民族汉语能力范畴的构建应以认知为切入点,以认知策略统领语境、主题、任务、形式及情感态度等因素,形成以汉语知识为基础,以汉语认知策略、元认知策略、资源管理策略和文化意识为互动内核,听说读写为具体形式的语言交际能力框架。为此构建如图2所示的少数民族汉语交际能力框架。

图2 少数民族汉语交际能力框架

汉语认知策略是对汉语知识的加工,是对语言内容的认知,具体有选择和获取语言信息、联系组织加工信息、理解应用信息等途径,此外还有深层的调控策略。汉语认知过程有“感于物而动”的思想情感,也有对语言描述的事物自然美、思想文化内涵美、语言表达文字美的内心体验,因此,汉语认知包含审美情趣。

元认知策略在一定意义上是思维的自我监控,是指利用认知过程中获得的知识确立目标与计划,利用监控和评估等手段来调节语言行为。元认知策略发展指标可以细化为计划、检验、调节、管理和评价5个方面。语言学习和使用一般先认识自己的当前任务,然后根据个人的特质,预设、选择有效的方法达到交际目的,最后监控交际过程并根据监控的结果采取补救措施。从学习过程上看,元认知策略实际上是自主学习能力的主要体现。另外,在思维深层次结构中的自我监控和提供动力作用、定型与习惯作用、补偿作用的非认知因素[28],也会影响独创性、灵活性、深刻性、批判性和敏捷性等个体思维特征,而这些恰好是思维品质的表现。从这2个方面上看,汉语元认知策略本质上反映的是汉语思维品质和学习能力。

资源管理策略主要指在语言交际过程中为处理好时间、环境、个人情感、交际对象而采取的具体措施以满足交际需要。资源管理策略强调的是人、语言知识、话题、环境和交际任务之间的互动,体现具体的交际策略能力,既有具体语言活动过程中语言技巧的使用,也有工具的利用,还含有与他人进行合作完成语言任务的成分,囊括了语言策略和非语言交际策略。

文化意识是指能理解汉语所传递的历史地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范和价值观念等文化知识,不断强化汉语文化意识,深入了解汉语使用者的思维方式和习惯,理解汉语所蕴藏、承载的思想内涵,尊重语言文化,具备国家认同和民族认同感。文化意识可以区分为知识向度、思维向度、行为向度乃至情感和个性向度。

上述4个方面从语言心理加工方式上对汉语能力进行解构,综合了少数民族汉语使用的内部特征,兼顾了汉语学科核心素养的4个要素:思维品质、文化意识、审美情趣和学习能力。在该框架中,处在内核外层的是直观的听、说、读、写4项语言技能,最外层为具体语言活动,它是由4项语言技能与语言使用环境、任务、主题、语言材料、个人心理特质、资源等因素结合起来的语言表现形式,体现着语言交际能力。

2.2 少数民族汉语能力标准的描述

语言学习者和使用者的语言能力是在完成语言任务中形成的,语言能力达到了某种水平是以能够完成相应级别的语言任务表现出来的,描述人的语言能力在某种程度上就是描述语言使用的过程和结果。CEFR将语言交际活动、交际策略、交际语言能力作为语言能力描述的3个维度,对交际语言能力进行分层次、分技能、分等级“能做”描述[3]。国内英语能力量表的制定主要考虑语言知识和策略两大方面,在量表的描述中将交际任务、情境(含角色)、话题和文本等作为描述语言活动的重要变量,并未将这些变量设计为量表的横向细分维度[5]。

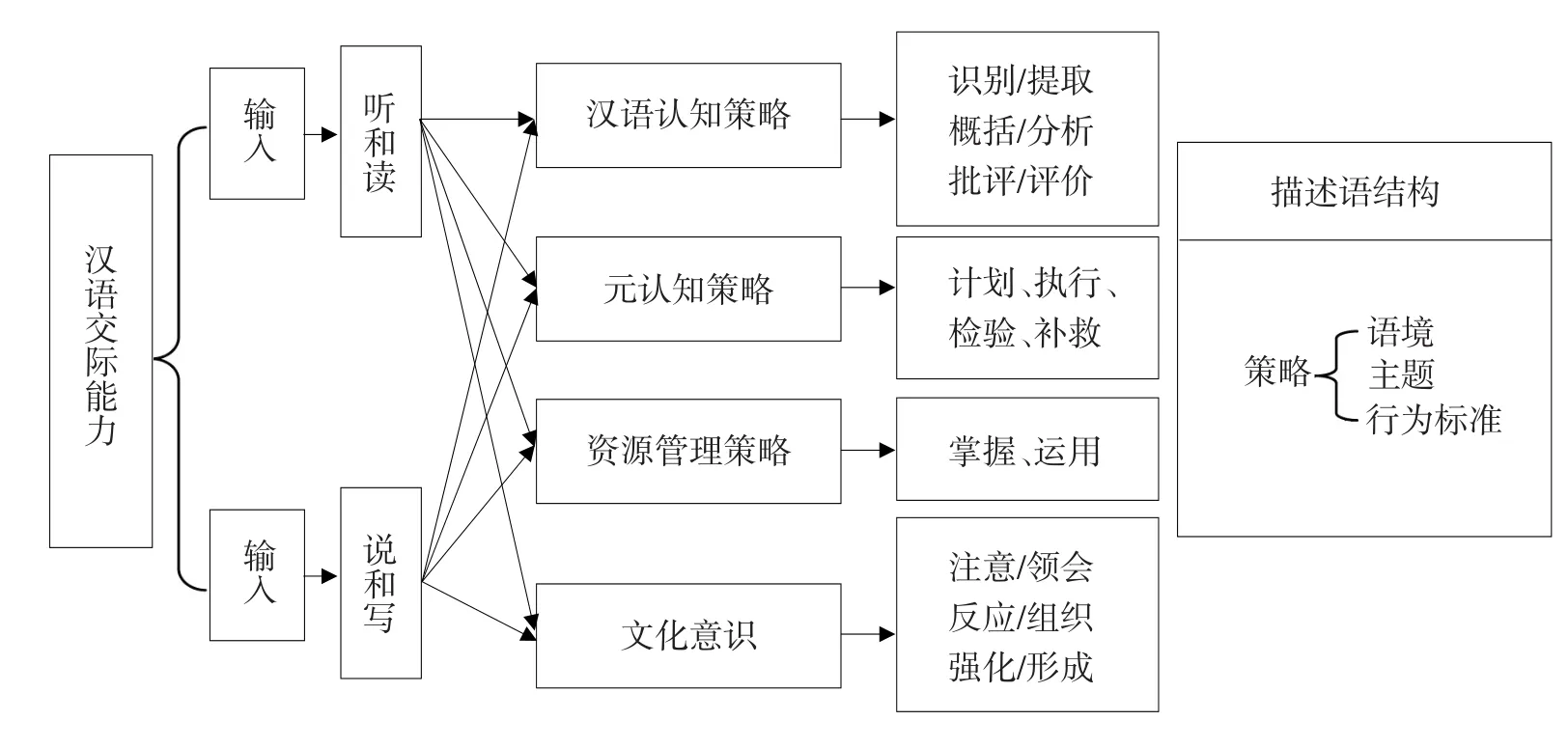

建立一个描述“能做”什么的语言能力量表需要区分语言形式的特征,然后确定“能做”描述语的语义结构及具体内涵。考虑少数民族汉语学习和使用的特点,将少数民族汉语能力分为语言理解能力和语言表达能力2部分:语言理解能力为语言输入层面的听和读能力,语言表达能力为语言输出层面的说和写能力。语言交际能力是听、说、读、写的综合表现,所表现的语言活动类型不仅有接收、产出,还有交互、中介。这4种语言活动类型对应着不同的策略,在互动中,需要运用表达策略和理解策略,同时还需要合作与互动行为特有的认知策略、语言策略和非语言策略;语言中介活动虽然不是直接表达,但是它具有说和写的特征,其过程涉及规划、执行、评估、补救等心理加工方式。因此,语言交际能力是在策略主导下的语言活动,语言能力、语用能力、社会语言能力可以被视为语言使用者采用各种策略完成交际任务的基础。

所有的语言活动都产生在一定的情境下,语言活动离不开交际语境、交际主题和交际策略。交际语境包含语言使用领域、情景、语言使用条件、语言使用者心理语境等方面,这些因素之间并非界限分明,而是相互交叉;此外,不同领域有适用于专门交际行为的主题,加之认知策略中的汉语认知策略、元认知策略、资源管理策略和文化意识对应着不同语义层次的动词,因此,对语言交际能力进行分等级描述时,不是主要通过语境和主题的细化来体现量表纵向上的等级差异,而是将个体心理认知策略、情感态度和语言行为标准作为语言能力等级的区别特征。语言行为标准为典型语言特征,在语言输出上表现为广度、准确度、自如度、互动性、连贯性等特点,在语言输入形式上则主要为文本、话题、知识领域、文体类别的难度特征。基于此,少数民族汉语能力描述语的语义结构可以由语境、主题、策略、标准4个部分组成,具体参数描述体系如图3所示。

图3 少数民族汉语能力量表参数描写体系

典型语言特征和认知动词是决定语言能力等级描述的关键因素。在语言活动中,汉语认知策略、元认知策略、资源管理策略和文化意识在4项基本技能上的表现形式和重要程度并不完全相同。听读的策略在认知机制上不同于输出层面的说和写,同为语言输出的说和写虽然都会使用词汇、语法、话题等语言策略,但所采用的形式并不完全相同,如口语交际中遇到语义上的问题,可以采用替代、转述、造词等具体语言策略;回避时可采用转移话题,甚至直接回避等,还可以采用身势语和求助等非语言策略。而写作中若遇到障碍,涉及的语言策略形式和合作策略方式则会受很大限制。

语言能力的形成不单单是语言知识的掌握,还要能正确认识和对待文化现象,具备良好的意志品质、自主学习能力和创新能力。文化意识和价值态度作为非认知因素被列入语言交际能力范畴是基于我国语言文化战略和国家语言政策的考虑,体现了人本主义强调“自我完善”的理念。虽然文化意识和价值态度可以融入到文本、语境、任务等语言描述变量中,但是我们也发现:一是文化意识和价值态度在听、说、读、写4项技能中的表现形式不同;二是个人的情感态度会与汉语水平不一致,很难将汉语能力与情感态度和价值观等非认知因素程度进行对等匹配。为了强调汉语应用过程中使用者的自我调控和自我完善,可以通过听、说、读、写中的策略、文化意识、学习方式对情感态度等非认知因素进行概括性描述,从而体现某一汉语水平的使用者所具有的基本素养。