大型综合性公立医院医改前后收入结构变化实例探讨及思考

2019-01-03蒋心梅

蒋心梅

(安徽医科大学第一附属医院 计财处,安徽 合肥 230022)

2015年国务院办公厅发布了《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》,将公立医院补偿由服务收费、药品加成和财政补助三个渠道改革为服务收费和财政补助两个渠道,通过改革支付方式、价格调整、降低运行成本等,建立公立医院新的运行机制,改变公立医院收入结构,取消药品加成,提高业务收入中技术性收入的比重,减少按项目定价的医疗服务项目数量。该指导意见发布三年来,城市公立医院综合改革试点全面推开。本文通过剖析一大型三甲公立医院在改革前后的医疗收入结构对比,探讨医院经济运营政策导向及如何科学控制医药费用不合理增长,为稳步推进公立医院综合改革提供实证依据。

一、收入结构变化分析

我省公立医院自2015年4月1日起启动了“三同步”改革方案(即同步实施取消药品加成、调整部分医疗服务价格和药品联合带量采购方案),通过取消药品加成,合理降低药品、高值医用耗材、部分医用设备检查治疗价格,提高诊疗、手术、护理、床位和中医等项目价格,保障公立医院良性发展,基本医保持续健康运行,群众就医负担没有增加。笔者选择一开放床位2 800张左右大型综合三甲医院为例,其年门诊量250万人次左右,年出院患者13万人次左右,年总收入40亿左右规模医院进行实例分析。

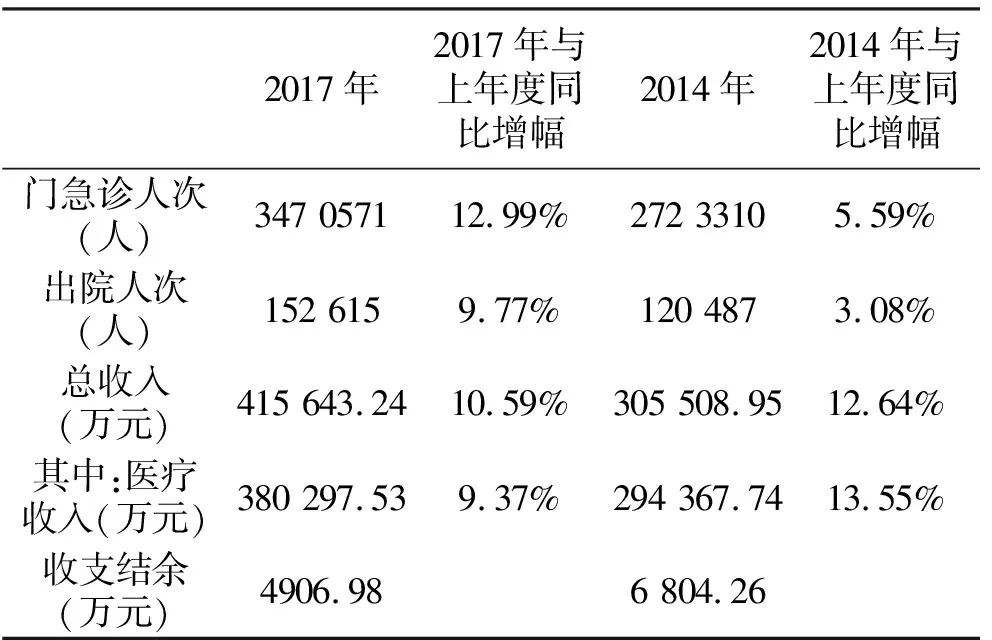

(一)医院总收入结构分析

以2017年收入为例,全年总收入41.56亿元,其中财政补助收入1.49亿元,医疗收入38.03亿元,科教项目等其他收入2.04亿元。可见财政补助收入仅占医院总收入3.59%,而医疗收入占医院总收入91.56%。医院经济运营主要来自医疗收入,仍以2017年为例,医疗收入中门诊收入占31.26%,住院收入占68.74%。对照改革之前,与2014年对比,具体见表1。

表1 改革前后医院总收入结构对比

数据显示:医改后医院服务量增幅明显高于医改前,分别是医改后门诊就诊量同比年增幅12.99%,而医改前门诊就诊量同比年增幅5.59%;医改后出院人次同比增幅9.77%高于医改前的3.08%;但是医院总收入同比增幅却呈下降趋势。通过上述分析表可见,医疗收入占医院总收入90%以上,对总收入影响大,医疗收入增幅明显下降。在医疗服务量医改后同比增幅高于医改前8个百分点左右的同时医疗收入同比增幅却下降了4.18个百分点。为什么会出现这种局面,笔者认为原因有:第一是分级诊疗制度没有真正形成,大型省级三甲综合医院仍在为救治大量的普通类型单病种疾病上投入大量精力,工作量虽上升却很难体现高水平医疗技术价值;第二是基层医疗机构留不住患者,虽然医保政策向基层医疗机构倾斜,但基层医疗机构技术力量相对薄弱,高学历高职称医务人员紧缺,多数患者仍选择大型省级公立医院。

(二)医疗收入分析

医疗收入中药品、检查、化验占比较大,以价格调整之前的2014年为例,药品收入占医疗收入42.58%,检查化验收入占13.60%。经过今年的改革,结构变化如表2。

表2 改革前后医疗收入对比

收入结构数据显示:医改前后医疗收入结构明显变化,在2017年服务量同比增幅高于2014年的情况下,药品收入占医疗收入比例较2014年比较下降了8.6个百分点,检查和化验收入占医疗收入比例相对于服务量的增加也是趋于下降。而诊察收入属技术性收费,其比例明显上升,另外治疗护理等医疗服务收费结构也有变化,增幅高于改革前。

通过收入结构分析可见,结构变化中技术性医疗服务收费占比确有增加,药品检查等收费占比在明显回落。但是和其他项目比较药品检查收费占比比例大、绝对数值大,对医疗收入总体影响也大。

诊察收入上升的主要原因,一是我省调整了医疗服务价格,“三同步”实施纯劳务医疗服务价格上调,如诊察费和护理费等 ;二是我省为充分保障患者权益,对大型公立医院实施了限号措施,而大型医疗机构日常门诊人次多,为尽量满足就医病人门诊需求,在实施门诊限号后增加了门诊医生坐诊班次和延长了门诊接诊时间。

上述数字还显示,2017年药品收入占医疗收入33.98%,而2014年药品收入占医疗收入42.58%,比例下降了8.6个百分点,绝对值减少了3 881.53万元。进一步分析次均费用,以出院人均费用为例,2017年为17 124.56元, 2014年为17 488.86元,2017年和2014年相比,每出院人均费用下降了364.30元,考虑到2014年到2017年的GDP上涨因素和市场物价上涨因素,每人次医疗费用下降幅度则更大。

门诊诊察费和住院诊察费标准虽有上调,但是其占医疗收入比例却很低,2014年仅占医疗收入0.59%,经过价格标准调整,2017年占医疗收入2.41%。通过分析显示诊察费、护理费等部分项目上调是不能弥补取消药品加成对医院经济运营的缺口。

2017年虽经医院出台各类举措增加门诊坐诊班次和增加检查诊室和时间等,全年医疗收支仍呈现入不敷出现象。2017年医疗收入38.03亿元,医疗支出39.98亿元,医疗收支结余-1.95亿元。

二、改善医疗收入的对策建议

医院医疗收入占比高达90%以上,医疗收支倒挂直接影响到医院的经济运营。为了医院能够圆满完成医教研任务,充分体现公益性,又能够健康发展,笔者根据医疗收入结构的分析结果,提出如下建议:

(一)调整医疗服务价格

由于医院补偿机制改变,取消了药品加成补偿渠道,而财政补助收入并没有大幅度增加,其增加部分难以弥补医疗机构因取消药品加成而损失的收入,致使医院资金面临较大压力,医院发展压力很大。通过对医院医疗服务量的前后比较可见,医院虽然出台多项措施,如增加门诊坐诊人次、扩建和增加诊疗和检查诊室、增加接诊和检查时间、增加手术台次等,医护人员工作负荷不断加重,但收入结构上技术性服务收费占比仍然很低,对提高整个医疗收入水平作用甚微。为保障大型公立医院正常运转,建议对部分医疗价格进行调整。要进一步调整医疗机构收费收入的结构,提高体现医务人员技术劳务价值的价格,降低大型医用设备检查治疗等价格。当前,随着大型设备国产化进程的推进,大型设备购置价格普遍下降,为大型设备检查治疗费的下调提供了条件和可能,同时,也为技术劳务价格的提高提供了空间。要进一步提高技术劳务价格,如风险高、难度大的手术治疗项目以及特殊护理项目等,要进一步优化医院收入结构,保障公立医院健康发展。

(二)新增“药事服务费”

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》明确指出,改革医药以药养医补偿渠道,取消药品加成,应设立药事服务费, 探索有效方式改革补偿机制。

医疗机构取消药品加成后,医院药事服务工作日常运转产生的成本无补偿渠道。从经济学基本规律来看,药品的进销流转过程一定会有成本发生,这里除了采购所需成本外还包括 储运、 场地、 设备、 能源、财务、 人力资源成本等等。通过设立并收取“药事服务费”,一方面是对药学专业技术劳务价值的体现,另一方面也是对药品进销和管理过程中发生的成本补偿。同时,合理收取“药事服务费”可以科学计量药学专业人员的专业技术劳务价值, 形成合理用药的良性药事管理机制, 确保临床药物“安全、有效、经济和适当”, 全面提高医疗质量。

(三)医疗控费应实行分级管理,不应“一刀切”

医疗控费是近年来医改工作的重点之一,2016年6月,国家卫计委下发的《关于尽快确定医疗费用增长幅度的通知》指出,“按照自上而下、层层分解的原则,将控费目标逐级分解到各地市(县市)和公立医院……力争到2017年底,全国医疗费用增长幅度降到10%以下。”各地在执行控费政策的过程中,往往不考虑各级公立医院的分工和定位,采取一刀切的方法,致使部分大型三甲医院不堪承受,不利于大型三甲医院的健康发展。

大型三甲医院在临床医疗方面承担的疑难杂症救治多于下级医院,在教学培训方面承担的临床教学以及对下级医院进修培训、国家级和省级继续教育项目等任务也高于下级医院。同时大型三甲医院还承担着提升区域医疗技术水平的重任,因此新技术新项目的使用也比较多。上述因素往往导致其医疗收费水平较下级医院偏高。因此在对公立医院的医疗控费政策上建议区别对待,要充分考虑到医院大小规模和大型三甲公立医院对区域医疗发展的引领影响。应该根据医院的等级和性质采取具体的政策措施,不宜“一刀切”。

(四)加强医疗机构内部管理,节约成本费用

公立医院综合改革后,其经济运营补偿渠道为医疗服务收费和财政补助,经过数据具体分析,大型三甲综合医院综合医疗收支出现倒挂,而财政补助明显不足,医院经济运营和发展面临极大压力。医改新政对于取消药品加成补偿渠道的弥补政策是上调技术劳务性医疗服务收费和加强医院精细化管理降低成本等。医院在加强成本管理的同时应充分运用庞大的市场资源,用以市场换服务模式取代购买模式推行各类业务及服务外包,以此减少大量的行政后勤人员,大大节约人力成本。比如收费结账窗口人员托管开户银行、药房取药窗口人员托管医药公司,病区保洁服务托管物业公司等等。出台相关政策支持鼓励医院降低运行成本、受托单位获得市场,实现“共赢”,保障医改政策目标实现和医疗事业健康发展。