众志成城的沁源围困战

2019-01-02胡锁利

● 胡锁利

沁源围困战是1942年11月到1945年4月,沁源军民在中国共产党的领导下,众志成城,长期围困入侵沁源的日军,迫使日军不断缩小据点最终弃城逃窜的战役,是中国共产党领导的敌后抗战的典型战例之一。

地形有利于开展游击战

“沁源雄踞太岳之巅,东眺太行,西望吕梁,俯视晋中、晋南和上党盆地,扼守白晋、同蒲和临(汾)屯(留)公路”,地理位置优越。再加上多山地,森林树木密布其间,这种地形有利于开展游击战争、建立抗日革命根据地。沁源还是“连接太行和晋绥根据地的桥梁,是华中、华东和华北各抗日根据地通往革命圣地延安的一条重要交通线”,战略意义重大。这些地理优势使沁源成为太岳抗日根据地的腹心,成为太岳区的经济、政治、文化、军事中心。不仅中共太岳区党委和太岳军区领导机关长驻于此,还驻扎了沁县、襄垣、平遥、介休、灵石等13个县的党政抗日干部和两万多人的主力部队。直至1942年,沁源县境内无一敌伪据点,是华北抗日根据地的两个完整县之一(另一个是晋察冀边区的阜平县,晋察冀军区驻扎于此)。

百团大战后,冈村宁次调任侵华日军华北方面军最高司令长官,“就任华北方面军时的形势是,对重庆政府军的作战已大致结束,周围几乎到处都有共军活动”,冈村宁次的“主要工作是维持治安,清剿作战——即对中共军的讨伐战”。而沁源的特殊地位对敌人产生了很大威胁,于是冈村宁次指挥日军对沁源进行了多次“扫荡”。1942年秋,日军选定沁源为华北“山岳剿共实验区”,于是敌人对沁源的策略由反复“扫荡”变为长期“驻剿”,企图将沁源变为敌占区,达到进一步蚕食华北抗日根据地的目的。

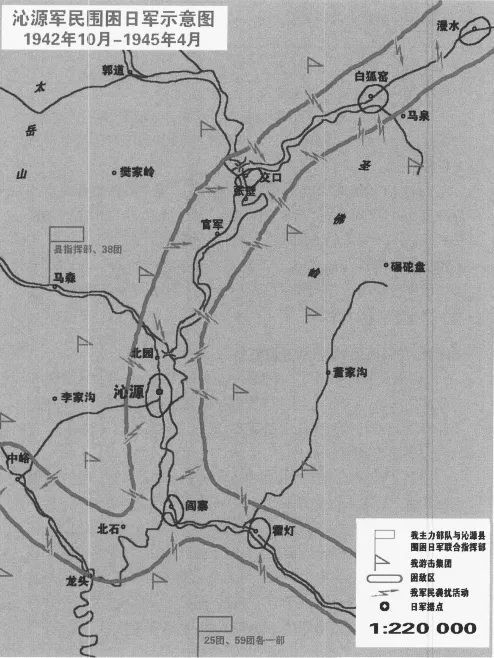

众志成城实行空舍清野

1942年秋季,日军在华北开展了第五次治安强化运动,“即与日华军警进行的肃正讨伐相配合,比上次更大规模地对华北中国民众及40万日本侨民进行总动员,以‘灭共’为主,及‘确保农业生产’‘降低物价’‘改善生活’等为目标,进行军、官、会、民总动员以促进华北的建设工作”。沁源地区作为对日军的重大威胁,自然无法在这次治安强化运动中幸免。1942年11月3日,日军对沁源轮番“扫荡”无果后,撤走3个大队和一部分伪军,留下3个大队和伪军大部驻扎在城关、柏子、中峪、阎寨、等村镇的15个据点,企图以沁源为中心,向西打通安(泽)沁(源)大道,向东打通二沁(沁源、沁县)大道,向北打通沁(源)平(遥)大道,向南打通沁(源)屯(留)大道,形成一个“十字型”,将太岳根据地一分为四,进而以交通线为“链”、以据点为“锁”,采用“囚笼战术”,将抗日军民困在“格子网”里,然后分区“驻剿”,逐步蚕食,以达到长期占领之目的。“囚笼战术”破产后,日军又撤走两个大队,留下第69师团伊藤大队经过重新调整兵力后,集中配置在沁源城关、阎寨、中峪和作坪4个据点。同时将上野大队留置在安泽,将第59旅团一部留置在绵上,以配合伊藤大队在沁源实施“山岳剿共计划”。日军抓紧修筑交通要道、飞机场、碉堡和其它防御工事,进行标语宣传,这一切都表明日军的策略是长期“驻剿”。

一开始,沁源对敌斗争指挥部并没有准确判断出日军策略的改变,认为日军此次派兵与前几次“扫荡”无异,只是时间可能会持续一个月,最多延长到两三个月。随着日军各项军事行动的展开,指挥部意识到日军这次“扫荡”与往次不同——日军企图通过长期“驻剿”将沁源划为敌占区。

沁源军民围困日军示意图

针对日军的策略,并考虑到日军在装备、作战实力等方面都具有明显优势,并且无法在短时间内彻底击败驻沁敌军,而中共方面不可能通过正面进攻来消灭敌人的有生力量,指挥部决定这场战役必须采取围困的策略,才能以弱胜强。沁源围困战以毛泽东的人民战争思想为指导,其战略战术的核心是空舍清野,“就是在敌人来犯之前,把粮食和可能抢劫的其他物资转移或隐藏起来,使敌人因找不到生活必需的物资而只好逃走或被我歼灭”。在中共的“一元化领导”(抗日战争时期,为统一各抗日根据地党政军民的行动步调,使政治工作、群众工作、经济工作和军事工作紧密结合而采取的一项重要政策)下,在沁源县围困指挥部(由中共沁源县委、沁源县政府和驻沁源的决死第一旅第三十八团组成)的组织下,在主力部队和民兵的掩护下,16000多人口(沁源县当时共有8万人,16000多是离日军占领点线的安沁和二沁大道两旁据点3公里以内的人口)开始了一次浩浩荡荡的大转移。在转移前,沁源军民用粪土、头发、死猫死狗破坏了水井,把粮食、牲畜等可以带走的物资全部带走,带不走的就地掩埋,真正实现了绝敌粮草、断敌水源,陷敌于“没有人民的世界”中,取得了沁源围困战的初步胜利。

沁源围困战的基础在“围”,重点在“困”。空舍清野也具有特殊性,不仅在于它的规模之大、时间之长,更在于它是以武装斗争为手段,采取积极主动的克敌措施,以达到瓦解敌人的目的。主力军、地方军、民兵三位一体,相互配合,采取多种作战方式,比如采取“冷枪战法”夜袭敌人的岗哨,采取“麻雀战法”灭敌于无形,采用“伏击战法”打击敌人的主力,特别是“地雷战法”的广泛运用,对困敌的意义最大——切断交通、孤立敌人,切断敌人补给线,关键时刻还能帮助群众自卫。沁源军民基本家家都制造石雷,人人都使用石雷,后来民兵又发明了踏拉雷、连环雷、磁雷,将地雷的作用发挥到了极致,这是沁源围困战全民参与的直接体现。这些战术战法的灵活运用,挫败了敌人的侵略心理,沉重打击了敌人的有生力量,保护了人民群众的生命财产安全。

在围困敌人的过程中,沁源群众又创造性地发明了“树树哨”,即以树木竖立于山头上,派侦察警戒哨兵看守,如敌人出来行动,立即将树顺敌人行动方向放倒,作为信号。“树树哨”的使用虽然受天气状况的制约,但在更多时候为沁源军民提供了正确情报,有效避免了人民群众的损失,产生了积极作用。

在两年半的沁源围困战中,沁源军民进行了大小战斗3500多次,毙伤日伪军4200多人,营救被捕群众1700多人,从敌人手中夺回牲畜2000多头,迫使日本侵略者先后3次换防,最终狼狈逃窜,标志着日军“山岳剿共计划”的彻底失败。

开展反“维持”的斗争

日军企图“三个月内灭亡中国”的阴谋破产以后,便极力在中国推行“以华制华”的方针政策,以达到巩固侵华成果、进一步扩大敌占区的目的。“维持会”作为日本侵略者在中国沦陷区内利用汉奸建立的一种临时性地方傀儡政权,是其实现“以华制华”的工具和手段。抗日战争全面爆发、国民党政府机关及官员撤离后,伪政权尚未正式建立之前,日本侵略者为了加强地方控制、筹集粮秣、满足军需,采取各种手段“委托”各地头面人物出面组织这种维持地方秩序的过渡性政权组织。1938年3月,“维新政府”成立,日本侵略者将汪伪政权推至前台。

冈村宁次先后派第69师团伊藤大队、第39师团斋藤大队、第62师团上崎大队和第14旅团独立步兵大队进驻沁源,一方面采取军事行动“扫荡”沁源,一方面采取软硬兼施、威逼利诱、散布谣言等方式,企图以组织“维持会”占领控制区域,彻底摧毁我根据地。

在沁源围困战中,虽然有些地方,如交口(今沁源县交口乡)出现过“维持”和“暗维持”的情况,但这种情况很快就消失在沁源人民反“维持”的斗争浪潮中。“全沁源8万人,没有几个当汉奸的,没有一个村组织起‘维持会’。”沁源之所以没有被敌人伪化沦为敌占区,究其原因主要有以下几个方面:

沁源革命意识萌发较早,群众基础良好。早在1926年,沁源籍共产党人宋乃德受中共太原地方执行委员会派遣,回乡开展党的工作。他积极在农民和知识分子中间发展党员,秘密成立读书会、五龙庙农民讲习所、红色互济会,传播进步革命思想和共产主义理想,并领导沁源人民与国民党反动派和封建势力作斗争。虽然宋乃德等人建立的地下党组织遭受了很大挫折,但是促进了沁源人民革命意识的萌发,为中国共产党在沁源继续开展工作奠定了基础、积累了经验。抗日战争爆发后,中国共产党一面在沁源建立抗日根据地,开展抗日救亡的各项工作,一面实行减租减息、合理负担的政策,获得了人民群众的支持,有了良好的群众基础。

沁源人民对日本侵略者深恶痛绝。1938年3月到1943年10月期间,敌人先后在沁源进行过8次大的“扫荡”,毫无人性地实行“三光”政策,日军所到之处,生灵涂炭。一次次的恶行,激起了沁源人民坚决抗争到底的决心。同时,当日军为建立“维持会”对沁源人民欺骗利诱不成后,立刻露出了残忍的本来面目,这使少数人对日军的那一点希望彻底破灭,更加坚定了广大人民群众的反“维持”斗争。

中国共产党采取了积极正确的御敌措施,这是沁源没有沦为敌占区最主要的原因。中国共产党坚决执行空舍清野的战略,把敌人陷入一个“没有人民的世界”中,切断了群众和敌人的一切联系,摧毁了敌人在全县范围内建立“维持会”的必要条件。以县委书记杨开基为代表的中国共产党人时刻关心沁源人民的生活,切实解决人民群众的实际问题,保障了空舍清野战略的顺利实施。在围困指挥部的领导和组织下,沁源军民通过互助互济、抢粮节粮、让地耕种、武装保护抢种抢收等办法,不仅解决了人民群众的粮食问题和土地问题,还解决了军队的给养问题;通过开辟山头集市,满足了群众吃盐、生火等基本的生活需要;通过修建5000多孔窑洞,基本解决了居住问题。除此之外,指挥部还组织民间医生给群众看病。中国共产党越来越成为沁源人民的主心骨。围困指挥部还充分发挥思想政治工作的优势,提高人民群众的政治觉悟,安抚人民群众的消极情绪。“县指挥部又动员各种力量(农村的知识分子、小学教员、民兵等)张贴布告、印发传单,写通报,传播胜利消息……在全县进行宣传,揭露敌人的欺骗阴谋,造成浓厚的反‘维持’空气。”

1944年1月17日,《解放日报》发表题为《向沁源军民致敬》的社论。

民族气节是沁源军民誓不“维持”的强大精神动力。面对强大的日本侵略者,沁源人民并没有妥协,而是化悲痛为力量。有很多军民宁可失去自己的生命、失去家人的生命,也要捍卫自己的家园,这种民族气节深深地熔铸在沁源儿女的骨血里,成为支撑沁源军民坚持到底的精神力量。

沁源军民的革命精神

沁源军民在两年半的围困斗争中,形成了伟大的“围困战”精神,这种革命精神“既是对敌斗争的精神支柱,也是克敌制胜的精神力量”。在今天,这种革命精神也是沁源人民世代珍藏的宝贵财富,是沁源人民继续奋斗的强大动力。

第一,青松般坚毅的革命精神。在沁源的大山中,生长着无数松树,四季常青、坚韧挺拔。沁源军民就像这青松一般,坚毅无比,数万名群众在两年多时间里宿居窑洞,吃草根、啃树皮,忍受着寒冷、饥饿、疾病的折磨,灾害、野兽和日军的袭击。“在如此恶劣的环境下,依然凌霜傲雪,铁骨铮铮,毫无怨言,毫不泄气,始终不渝地跟着共产党、八路军走,忠实地执行抗日政府的一切政策法令,没有一个人愿去投靠日本侵略者。”

第二,自力更生、艰苦奋斗的革命精神。面对饥饿严寒等生活问题,沁源军民在围困指挥部的领导下,坚持自力更生,艰苦奋斗,修建窑洞,抢收抢种,基本克服了山上生活的困难。

第三,勇于斗争、不怕牺牲的革命精神。敌人与沁源军民相比,无论在兵力、武器等各个方面,都不知强大多少倍。即便如此,沁源人民仍然不畏强暴。在围困战中,勇于斗争,不怕牺牲,发生了许多可歌可泣的革命故事,涌现出无数令人动容的革命英雄。

第四,乐观主义的革命精神。沁源军民在如此艰苦的抗敌环境下,还不忘追求艺术,建成了一支文艺队伍——绿茵剧团。剧团工作者以围困战为题材,创作出《山沟生活》《出城》《抢粮》《地雷战》《回头看》《参军》等一系列优秀作品,这些作品体现了沁源军民对围困战的必胜信念和乐观主义精神。

“模范的沁源,坚强不屈的沁源,是太岳抗日民主根据地的一面旗帜,是敌后抗战中的模范典型之一。”沁源围困战的胜利是中国共产党领导的军民团结的胜利,是毛泽东军事思想的胜利,是中华民族民族精神的胜利。1944年1月17日,《解放日报》发表题为《向沁源军民致敬》的社论:“抗战以来六年半的时间中,敌后军民以自己的血肉头颅,写出了可歌可泣的英勇史诗。在这无数的史诗中间,晋东南太岳地区沁源县8万军民的对敌斗争,也放出万丈光芒的异彩。”