旅欧中国少年共产党成立的前前后后

2019-01-02吴跃农

● 吴跃农

蒙达尼,隶属于法国中部的卢瓦雷省,位于巴黎市中心以南100公里处,在巴黎—里昂—马赛铁路线上。城市法文原名“Montaegis”,意为“阿矶山”,音译为“蒙达尔纪”,中国留学生嫌这样念起来太啰嗦拗口,简化为“蒙达尼”。

早期留法学生的情况

1920年代的蒙达尼,是当时中国旅法留学生的聚集之地,先后有20批近2000名勤工俭学的学生来此,成为旅欧中国学生共产主义组织的发源地之一。

旅法勤工俭学运动的发起人之一李石曾早在1904年就来到蒙达尼近郊的农业学校学习。李石曾发起“勤工俭学运动”后,有上千名勤工俭学的学生来到法国。蒙达尼市政局夏波先生是李石曾的朋友,同情中国,帮助安排中国留学生到市立中学学习,并安排他们在郊外一家橡胶制品厂——哈金森橡胶厂做工。

留学生中最多的是湖南人,他们在蒙达尼组织了一个团体——“工学世界社”,以蔡和森为领袖,蔡和森信仰马克思主义,他研究马克思主义也较深刻。他强调学习,不主张勤工。赴法国留学的学生除了湖南人居多,其次就是四川人。四川留学生以赵世炎为首,赵世炎在国内已经加入北京共产党小组,四川人与湖南人的主张有些区别,他们主张“劳动权”,要求华法教育会负责介绍勤工俭学的学生进工厂工作。虽然两派观点不一致,但是两个团体的主义很接近,赵世炎、李立三为首的勤工俭学学会和支持他们的两位老教育家徐特立、黄济生都认为,要想在法国坚持勤工俭学,就要尽可能地争取到工厂去工作。因为要实现革命,第一步就是要把华工们组织起来,在他们中间进行宣传、组织工作,只有在这个过程中,才能学会组织工人、领导工人运动的本领,为回国后开展革命斗争培养革命干部。蔡和森、蔡畅、李维汉、向警予、张昆弟、罗学瓒等新民学会会员则认为,要革命,就要有知识,有知识就必须求学,主张发动求学运动,要求国内政府给勤工俭学学生发津贴,解决入学问题,通过求学来深入研究马克思主义,回国后进行无产阶级革命。尽管观点不同,但信仰相同,因此两派观念能互相包容。

中国留学生在资本主义制度下渐渐感受到想靠勤工来求学之不可能所带来的精神痛苦,美好愿望破灭。1921年2月,留法学生面对困境,掀起以争取三权——吃饭权、工作权、求学权为主要内容的“二·二八”运动以后,以蔡和森为首的“工学世界社”和以赵世炎为首的“劳动学会派”合作,共同探讨马克思主义,筹备成立共产党组织。

1921年4月,赵世炎由巴黎去克鲁梭工作之前,专程绕道到蒙达尼去找蔡和森面谈。他俩在蒙达尼郊外的一个树林里,尽情地交谈了3天。双方都真诚地从团结的愿望出发,坦率地说明了各自的观点和见解。蔡和森讲述了他所学的马克思主义理论,赵世炎也详细讲述了自己对马克思主义的认识和同工人打成一片的实践体会。

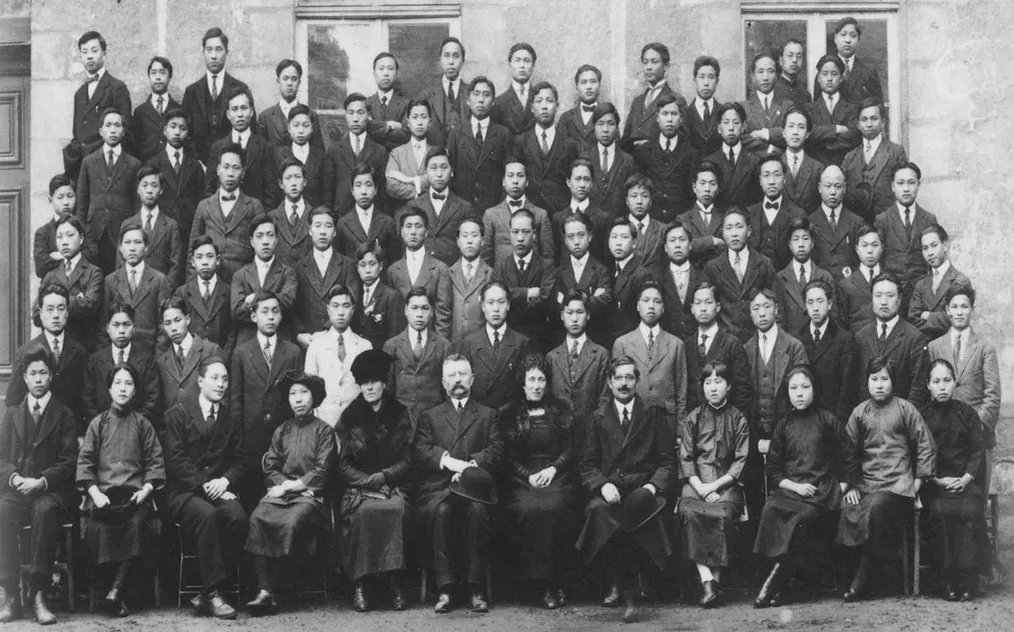

1920年代在蒙达尼的部分中国留法勤工俭学学生合影。

中国青年来到欧洲大陆后,主要集中在劳动强度大的钢铁、运输、煤炭等重工业部门,经常是在高温环境之下,汗流如雨,每天工作十几个小时,疲惫不堪。为了把钱节约下来供上学用,他们吃饭、住房、穿衣都尽量选择最低档、最简陋的,劳动一天尽管疲困至极,还要利用一切空余休息时间刻苦俭学。他们学习的内容以补习法文为主,同时还要学一些自然科学和哲学、文史等知识,并常阅读当地的报刊、杂志。在勤工俭学的同时,他们还参加了许多政治活动。规模最大的一次就是在1921年发生的200多名勤工俭学生进占“里大”的斗争,蔡和森、陈毅、李立三、罗学瓒、颜昌颐、张昆弟等104名留学生因此背上扰乱治安的“罪名”,被遣送回国。

旅法勤工俭学运动遭受巨大挫折,令年轻学子们更确信需要成立一个先进的组织来领导。到1922年,成立一个包含旅欧所有国家的中国勤工俭学生的共产主义组织——少年共产党的时机已经大致成熟。就是在这样的情势下,很多有斗争精神,接受了马克思主义思想的青年学生被挖掘出来,发展成为少共成员。22岁的郑超麟就是其中之一,后来还成为出席少年共产党成立大会的蒙达尼地区3名代表之一。

少共早期的发展对象

郑超麟1901年出生在福建省漳平县,自幼接受中国的传统教育。中学毕业后,以优异成绩考取了到法国勤工俭学的资格,于1919年离乡赴法国勤工俭学。

郑超麟能够留学与陈炯明的主张有关,当时陈炯明作为“援闽”总司令,在福建不仅主张民主主义,而且主张社会主义,甚至无政府主义。他一到漳州,立即造马路,设公园,开运动会,出版日报。陈炯明还命令在他管辖下,每县可派遣二三名学生到法国留学,经费共计600大洋,由官府出一半,学生自己出一半,这就是福建半官费生的来源。

郑超麟在国内时,平时能看到与“五四”新文化运动相关的书刊,但他没有接触,也没有阅读,他是在赴法留学的船上才知道中国有一个人叫陈独秀。在从香港去法国马赛的法国邮船“保罗列嘉”号上,郑超麟第一次开始阅读《新青年》。他带到船上的书籍是《老子》《庄子》《列子》《经史百家杂钞》以及《老残游记》《白香词谱》等,《新青年》是从一位福建同学那儿借来的。郑超麟翻开杂志,第一篇文章就是陈独秀写的《宪法与礼教》,文中用“不塞不流,不止不行”来反对孔子,郑超麟从小读的是四书五经,对陈独秀的观点非常反感。

虽然反感,但陈独秀的尖锐文句却不断在他脑中回响,令人耳目一新,欲罢不能,索性向同学借了更多的《新青年》杂志以及其它宣传新文化的杂志来看。邮船行驶了33天,在船上郑超麟接触了“外江”学生,他们眼光远大,思想活跃,郑超麟感到有一种新的生活在法国等待着大家。他们在马赛登岸时,郑超麟的思想已发生了根本性变化。

之后,郑超麟被蔡和森和赵世炎同时注意到了,他们都将郑超麟纳入到成立旅欧少年共产党组织的考虑人选中。因为当时郑超麟在日耳曼中学学过法文,与同学相处较融洽,话语投机,还组织了一个学习性的小团体。后来郑超麟还渐渐接触了《共产党宣言》《空想社会和科学社会主义》等,对马克思主义、社会主义有了基本了解。原本郑超麟想通过“庚子赔款”进中法里昂大学,所以拼命学习法语和数学,同时,也抓紧一切机会阅读中国出版的关于新文化运动的书刊,不知不觉,这方面的兴趣超过了考进大学的兴趣。渐渐地,郑超麟的信仰由新文化运动的民主思想转到了社会主义思想,由爱国主义转到了国际主义。郑超麟开始有意识地读一些宣传社会主义的书籍,愿意将社会主义、共产主义作为“探索真理”来尝试,作为一种哲学来探索,但当时他并没有想到以此作为行动指南。

在法国,郑超麟通过《人道报》《光明》杂志以及国内出版的书刊去关心当前的革命斗争和革命理论,他还试译了法国作家、社会活动家法朗士的文章,投稿给《东方杂志》,获刊发出来。当时受蔡和森之命,注意吸纳最早一批少共党员人选的尹宽,由此发现了郑超麟,尹宽还介绍李立三与郑超麟接触,李立三也感觉郑超麟是可以发展之人。

制鞋工人邓小平

当时中国去法国的学生有四种类型,第一种是官费生,属国家派出,学费由政府承担;第二种是贷费生,由国家贷款给学生上学;第三种是半官费生,如郑超麟,自费一半;第四种就是自费生。邓小平属于第四种。

1920年10月19日,邓小平乘坐的“鸯特莱蓬”号邮轮在历经39天的海上航行后抵达马赛港。1920年10月末,邓小平和他的叔父邓绍圣等10多人,由巴黎辗转至诺曼底巴约镇,入巴约中学补习法语。邓小平在这里只读了5个月的书便离开了巴耶中学,开始了他在异国他乡的勤工生涯。勤工生活是极为艰苦的,刚到法国,语言关还没有过,不懂技术,又没有知识,只能做苦力,打零工,1921年4月,邓小平到克鲁梭的施奈德钢铁厂当轧钢工。这是劳动强度大又危险的工作,每天的工作时长都在10个小时之上,还不时要加班加点。那年邓小平才16岁,还没有成年,个头又矮小,繁重的体力劳动让他的身体吃不消,而且因为邓小平未满18岁,别人领14法郎的报酬,他只能拿6.6法郎,根本就无法维持日常生活开销。邓小平在那儿干了1个月,连饭都吃不饱,只好再回巴黎闯荡。1921年10月,邓小平受雇于巴黎香布朗工厂,但很快又失业了。1922年2月,他和叔叔来到蒙达尼,进入哈金森橡胶厂做工。

邓小平当时身处的法国,是第一次世界大战结束后两年,对劳动力需求已经不像战争期间那么紧迫,找工作十分不容易,即使找到工作,工资也极低,要想靠勤工来俭学,已经不现实了,做工挣来的工钱,都不能解决糊口,又怎么可能进学校读书呢?工业救国、科学救国的理想在饿肚子的狼狈现实之中,全成了泡影。

在哈金森橡胶厂,邓小平当时被分配到制鞋车间,生产高筒雨靴。每天工作10多个小时,虽然条件苦了些,但只要拼命工作就能够多挣到钱,一般人一天只能做10双鞋,邓小平一天做20双,他这么拼命工作就是为了能够达成俭学的愿望。之前刚开始在巴黎失业时,走投无路的邓小平曾经写信回国,希望家里能够寄点钱来解燃眉之急。1922年9月,邓小平收到了父母寄来的一笔钱,加上后来他在哈金森做工几个月攒下的钱,让他萌生了求学的念头。

1922年10月17日,邓小平与叔叔辞去了哈金森橡胶厂的工作,来到塞纳—夏狄戍中学求学,但学费还是不够,只能作罢,辗转一晃几个月过去了,邓小平只得再回哈金森做工,邓小平这次彻底破灭了继续上学之梦。

同一个车间打工

郑超麟在法国的生活也极为艰苦,为了省钱,一日只吃两餐,以面包充饥,到1922年初再也难以维持了。郑超麟一直不愿意将学习时间用来工作去换一日三餐,但现实困境让他不得不考虑去做工维持生活了,正好当时一位同学己经到了蒙达尼,告诉郑超麟那儿有工可做。于是,郑超麟几乎与邓小平同时,也是于1922年2月到蒙达尼哈金森橡胶厂做工。

哈金森橡胶厂当时是欧洲唯一的橡胶厂。20世纪初,就已有200多名中国留学生来这里做工,主要生产橡胶套鞋。1922年,哈金森工厂已经发展到拥有1000多名工人的规模,其中为数不少的中国留学生中就包括邓小平和郑超麟。当时郑超麟22岁,邓小平18岁。

郑超麟和邓小平住宿的地方,是在离工厂5分钟路程的一个小树林里,那里有个简陋的工棚。这个工棚是工厂供给中国工人住宿的,不收任何费用,电灯、自来水也是免费使用的。这个木棚原来应该是一个仓库,现在则有四分之三用于做中国工人的宿舍,工棚里有两个人是郑超麟在日耳曼中学的同学——秦治谷和李慰农。工棚里年纪最大的是48岁的黄济生,最小的则是18岁的邓小平。留学生们白天工作,晚饭后至睡觉前有2小时至3小时可以利用,此时工棚里很热闹,大家在一起闲谈、开玩笑。有个四川孩子,是所有人当中年龄最小的,矮矮的,每日这个时候总是跳跳蹦蹦,与周围人攀谈、开玩笑,身处艰苦环境中却乐观、开朗、活泼,这人引起了郑超麟的好感,他就是邓小平。邓小平虽然个子小,却极机灵,大家都很喜欢他。李慰农爱在工棚中发表议论,宣传社会主义,宣传苏联取得的成绩,反对北洋军阀政府,主张中国非革命不可。

工棚里的启蒙宣传对邓小平有着极大的影响,邓小平回忆说,“每每听到人与人相争辩时,我总是站在社会主义这一边的”,“我从来没有受过其它思想的浸入,一直就是相信共产主义的”。郑超麟也喜欢发表议论,但郑超麟的思想还摇摆在社会主义和无政府主义之间,当时无政府主义者、陈独秀之子陈延年主编了一本以宣扬无政府主义为格调的杂志《工余》,郑超麟每期必读,还常投稿发表文章。后来,赵世炎多次找陈延年谈话,陈延年决定转变其无政府主义立场,参加少年共产党组织。

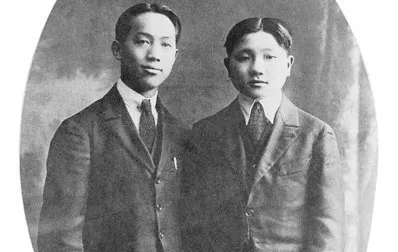

邓小平与叔父邓绍圣在法国合影

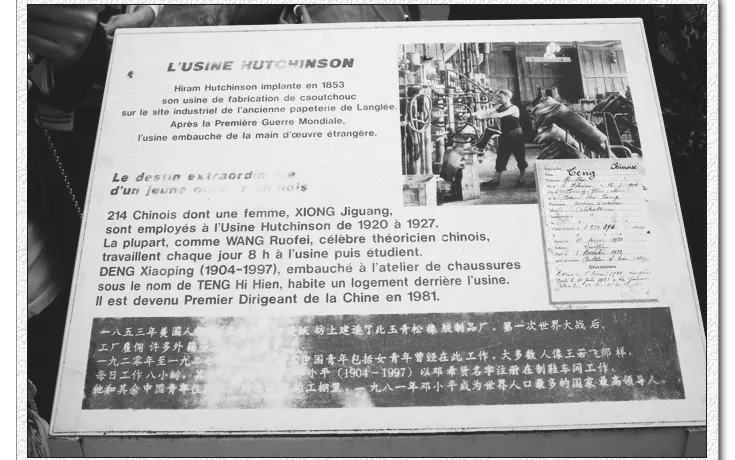

1920年代,邓小平曾在法国蒙达尼哈金森橡胶厂工作。

少年共产党成立大会

“1921年5月,我到上海出席中国共产党成立大会。同时在法国,许多勤工俭学的人也成立了中国共产党组织,它几乎是同中国国内的组织同时建立起来的,那里的党的创始人有周恩来、李立三、蔡和森的妻子向警予。”(《西行漫记》)少年共产党的成立,主要是两个人在挂帅,周恩来和赵世炎。大会召开之前,郑超麟、李慰农和尹宽去到巴黎,赵世炎到车站接他们,一起回到赵世炎在巴黎第十二区意大利广场旁边的戈德弗鲁大街17号的办公地点,当时赵世炎已经专职做党务工作了,计划于1922年6月18日召开少年共产党的成立大会。蒙达尼的3位代表是李慰农,尹宽和郑超麟。18日一早,3人前往巴黎西郊布洛宜森林,快到开会地点时,郑超麟看到前面走着一个穿黄色大衣的人,这人就是周恩来。这是郑超麟第一次见到周恩来。周恩来边上还有一个穿着不讲究的人,那人就是陈独秀的儿子陈延年。

参加少年共产党成立大会的正式代表有18人,代表全欧洲30多位少共党员,他们是:赵世炎、任卓宣、周恩来、李维汉、王若飞、陈延年、陈乔年、刘伯坚、傅钟、袁庆云、王凌汉、萧朴生、萧子璋、佘立亚、汪泽楷、尹宽、李慰农和郑超麟。会场上最引人注目的是周恩来。宣布开会后,周恩来提议大家一起宣誓,他说,我们参加建党的人要宣誓,以后入党的人也要宣誓。

成立大会开得很民主,允许大家充分发表意见,争执不下的问题就投票解决。大会要解决的第一个问题是确定党名。大家要组织的是“共产主义青年联盟”,是少年人的组织,当时汉语少年与青年合用,与会者主张组织名称为“少年共产党”。

周恩来反对,主张名称为“少年共产团”,理由是一个国家不能有两个共产党,中国已经有一个陈独秀为总书记的中国共产党了,不能再有一个“少年共产党”了。周恩来说的话也是根据陈独秀的意见,陈独秀对周恩来说,国内已成立了共产党和社会主义青年团,党不能有两个,你们最好加入法国共产党为一个支部,或者改名为S.Y。周恩来的想法是,我们这个团体是在共产党领导之下做青年工作的,应当叫“共产主义青年团”或者“少年共产团”。但多数人认为“少年共产党”已经足够区别了,最后投票表决,表决结果是大多数赞成起用“少年共产党”之名。

图为邓小平留学法国时工作过的工厂简介,右侧是他当年的居留卡。

韩奇是辛亥革命后代,烈士韩耆伯的遗孤,他知道革命斗争血雨腥风的残酷性,为此,不能不防范在先,他建议大家用假名来进行革命活动,他的建议得到了大会的采纳。会后,与会者收到一份会议内部通讯,将各人的真假名列成一个对照表,赵世炎为乐生、张伯简为红鸿、李维汉为罗迈、周恩来为伍豪、王若飞为雷音、萧子璋为爱弥、熊锐为尹常、熊雄为其光等。

会议的成果有3个内容,一是在第一天讨论和通过了周恩来报告的党纲和党章,并通过了将这一组织定名为“旅欧中国少年共产党”的决定;二是在第二天选举了领导成员,赵世炎为书记,周恩来为宣传委员、李维汉为组织委员,而中共旅欧支部负责人张申府为普通少共党员,领导机构就设在赵世炎常住的旅馆——巴黎戈德弗鲁大街17号;三是在第三天讨论了旅欧中国少年共产党的各项工作。大会后,布置给郑超麟的任务是:在哈金森橡胶厂发展少年共产党员。

李慰农和郑超麟负责在工棚中发展党员的使命,李慰农是党小组长, 郑超麟则相当于宣传委员。郑超麟经常利用吃饭、休憩的时间或出行旅途时,与发展条件成熟的人谈话,发展他们加入“少共”。后来哈金森橡胶厂来了许多新人,恰在这时,郑超麟与李慰农一起发动了一次罢工,新来的人中表现积极的就被郑超麟介绍参加了少共。这些人有:周维桢、李季达、谢陈常、李楠等。

“少共”成立之后的半年,成员就由30多人发展到了72人,其中旅法58人、旅德8人、旅比6人。旅欧中国少年共产党成立的事报给在上海的中共总书记陈独秀后,陈独秀发来指示,将“旅欧中国少年共产党”更名为“中国共产主义青年团旅欧支部”,作为中国社会主义青年团的一个下属支部。紧接着,决定派赵世炎、陈延年、陈乔年、王若飞、王凌汉、高风、陈九鼎、佘立亚、袁庆云、郑超麟,德国的熊雄、王圭12人到莫斯科东方大学学习。

这样,1923年2月17日至20日“少共”召开了临时代表大会,大会是在法国警察分局的一间会议室召开的。因为袁庆云住在那一带,与警察都比较熟,以中国学生开会的名义租了间会议室,法国人听不懂中国话,大家说什么都行,只要不唱《国际歌》。到会代表42人,大会由赵世炎主持,大会讨论通过了周恩来起草的旅欧支部的团章和其他议案,选举了新的执行委员。周恩来任执行委员会书记,尹宽负责“共产主义研究会”,汪泽楷任“学生运动委员会”主任,萧朴生任“华工运动委员会”主任,任卓宣任“出版委员会”主任。会上,“少共”正式改名为“旅欧中国共产主义青年团(中国社会主义青年团旅欧支部)”,并创刊《少年》。遗憾的是,郑超麟直到“少共”临时代表大会召开之时,也并没有发展邓小平加入,主要原因前文说到过,这之前邓小平有好几个月离开了哈金森橡胶厂。1922年10月17日,也就是少年共产党成立4个月后,邓小平与邓绍圣辞去了哈金森橡胶厂的工作,去到塞纳—夏狄戍中学求学,之后邓小平又返回哈金森做工已是1923年2月,在这段时间内,恰是郑超麟积极推进发展少共新成员工作的时候,而邓小平回到哈金森橡胶厂不久,郑超麟又接到上级指示,要离开法国前往苏联学习。

邓小平参与《赤光》的编辑工作

邓小平在法国加入中共

郑超麟离开法国后,邓小平这次也仅在制鞋车间工作了一个多月,也紧跟着于1923年3月7日离开了哈金森橡胶厂。没过多久,这年夏天,由萧朴生、汪泽楷介绍,发展邓小平成为少共成员。邓小平自己说,“最初对资本主义社会的罪恶虽略有感觉,然以生活浪漫之故,不能有个深刻的觉悟。其后,一方面接受了一点关于社会主义尤其是共产主义的知识,一方面又受了已觉悟分子的宣传,同时加上切身已受的痛苦。于是加入了组织。”几经求学求生的波折,邓小平生活喘息在资本主义国家的底层,直接与工人阶级融为一体,因此,他明白,靠资本主义那套在中国是行不通的,单纯靠科学救国也是行不通的,他明白了革命的道理,他实实在在地感受到生活的痛苦、无奈、无助,对资本家有切肤之痛,当他接触了解革命信息,自然就赞成了革命。邓小平后来回忆说:“我在法国的五年零两个月期间,前后做工约四年左右(其余一年左右在党团机关工作),从自己的劳动生活中,在先进国家的影响和帮助下,在法国工人运动的影响下,我的思想也开始变化,开始接触一些马克思主义的书籍,参加一些中国人和法国人宣传共产主义的集会,有了参加革命组织的要求和愿望。”一旦接受了马克思主义和共产主义思想,邓小平从此就坚定了自己的选择,决不动摇。

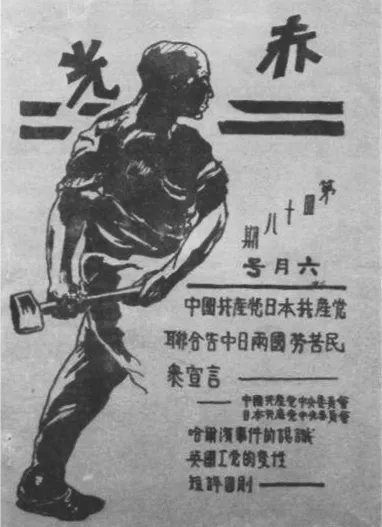

1923年夏天,邓小平进入旅欧社会主义青年团领导机关,担任《赤光》杂志的编辑,负责刊物的刻版油印工作,直接接受周恩来的领导。他经常是白天做工,下工后即赶到《赤光》编辑部。在一个狭小的房间里,周恩来将写好或修改好的稿件交给他,邓小平把它一笔一划地刻在蜡纸上,然后用一台简陋的滚筒蜡纸印刷机印好,再装订起来。《赤光》每月出一期,每期12页左右,邓小平经常和周恩来一起干到深夜,就打地铺住在办公室。年长邓小平6岁的周恩来,对邓小平起着积极的引领作用。邓小平在《赤光》上也发表了一些文章,如《请看反革命青年党人之大肆捏造》和《请看先声周报之第四批造谣的新闻新闻》两篇文章,以“希贤”的笔名分别发表在《赤光》第18、20期上。

1924年7月13日至15日,邓小平参加了旅欧共青团第五次代表大会,因后来周恩来等干部调回国工作,大会改选了执行委员,邓小平当选为执委会委员、书记局成员,与周唯真、余增生3人组成书记局。按照当时党的规定,担任旅欧共青团执委会领导成员者,自动转为中共共产党党员。所以,邓小平是1924年7月加入的中国共产党,当时,他尚满20岁。邓小平连任旅欧支部第5、6、7届支部委员,是继周恩来等人之后旅欧党团组织的重要领导人之一。在1924年12月召开的少共第六次代表大会上,邓小平当选监察处成员之一,被委托为工人运动的负责人之一。邓小平除了参与《赤光》的编辑撰稿工作,还参加了许多革命斗争。1925年春,邓小平作为特派员前往里昂,任宣传部副主任、青年团里昂支部训练干事,随后接替旅欧共青团支部的领导工作,邓小平因频繁组织革命活动,受到法国警方的监视,1925年6月,他直接参加组织了为支援国内五卅运动而举行的在法勤工俭学生、华工和法国各界华人的示威活动。

图为蒙达尼街旁“伟大的足迹”纪念碑,用中法双语配合图片介绍1920年前后中国留法学生到此勤工俭学的故事。

6月22日,法国政府命令警察搜捕旅法的中共党员。几天之内,任卓宣、李大章等20多位中共党员和共青团员相继被捕入狱,随后,又将47名留法勤工俭学生驱逐出境。6月24日,中共旅欧支部决定,今后革命活动均以中国国民党驻法总支部名义进行。为躲避法警的秘密监视、跟踪,邓小平到雷诺汽车厂做工,当时,邓小平受萧朴生指示,成为里昂—克鲁梭一带的特别委员,负责指导此地的一切工作。之后,因与巴黎联系中断,邓小平到巴黎找到了萧朴生。与萧朴生商议后,于1924年6月30日成立了临时执行委员会,不久,更名为非常执行和委员会,邓小平与傅钟、毛遇顺3人组成书记局。

1926年1月8日早上,法国警察对邓小平、傅钟和杨品荪合住的卡斯雅街3号旅店的5号房间进行了突然袭击、搜查。在屋子里,警察搜到了两架带钢板、滚筒的油印机,几包印刷用的纸张,还有一些报纸和革命小册子,如《中国工人》之类,布哈林的《共产主义ABC》和《孙中山遗嘱》,之后法国警察发出了驱逐令,要将邓小平和同屋的两人一起驱逐出境。不过,在警察前来搜查的前一天,也就是1月7日,邓小平和傅钟、邓绍圣、任卓宣已经按照党组织的周密安排,坐火车离开了巴黎,取道柏林,前往苏联首都莫斯科,进入莫斯科中山大学学习。

旅欧共产党组织树立之后,留法学生在兴办革命刊物,开展党团组织,树立华工总会,指导反帝妥协,推进国共一致阵线等一系列任务中接受了艰辛的锻炼,逐渐培育出一大批具有较高实际修养和实际阅历的指导主干。经过国际疾风骤雨般的革命考验和艰辛卓绝的妥协锻炼,众多留法学生逐渐成长为中国共产党的重要主干和新民主主义革命的指导力量,并在中华人民共和国成立后担任党和国家的重要职务。