房地产金融宏观审慎管理政策工具:国际经验与我国实践

2018-12-28中国人民银行西安分行课题组

中国人民银行西安分行课题组

(陕西西安 710075)

一、引言及文献综述

2008年美国次贷危机表明,房价和房地产信贷是影响经济金融体系稳定的重要因素。同时,房地产作为社会融资活动最主要的抵押品,影响着国民经济的方方面面。近年来,随着我国房地产市场的快速发展和房价的不断上涨,我国的房地产贷款规模也在持续攀升。截至2017年末,我国房地产贷款余额已达32.2万亿元,占全国各项贷款余额的26.81%。但是房地产信贷扩张较快,存在着一定的金融风险。2017年中央经济工作会议指出,今后三年要重点抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,其中防控金融风险是防风险攻坚战的重点,并提出要促进形成金融和房地产的良性循环。因此,研究讨论房地产金融的宏观审慎管理政策工具,完善房地产金融宏观审慎管理,有效发挥其跨周期的逆向调节作用,防范与化解房地产市场所引发的系统性金融风险,是当前保障我国经济金融平稳健康发展的重要方面。

2008年美国次贷危机爆发以来,理论界和实务界对引发金融危机的根源进行了大量研究与反思,并就对房地产金融开展宏观审慎管理逐步形成了国际共识,其中重要结论之一是:仅依托货币政策难以有效防范金融危机,特别是资产价格泡沫诱发的危机,“货币政策+宏观审慎管理”才是防范金融危机的更好选择。国际货币基金组织(IMF)和国际清算银行(BIS)也鼓励各成员国依据本国国情制定并实施房地产金融宏观审慎管理政策。目前,包括美国、欧盟、英国、加拿大以及日本等在内的主要经济体均实施了房地产金融宏观审慎管理政策,各国学者也加大了对房地产金融宏观审慎管理方面的研究。

Kenneth Kuttner & Ilhyock Shim(2012)指出,房地产市场繁荣与萧条促使各国央行与监管机构积极探索并使用多种能够有效遏制房地产市场过度波动的非利率政策性工具。他们构建了57个经济体在1982~2012年采取宏观审慎政策行动的综合纵向数据库以及反映住房金融体系结构特征的补充数据库,通过将各类宏观审慎管理政策措施,包括最高LTV和DTI比率、供应要求、房地产敞口限额和风险权重,与房价、租金、住房信贷、利率的时间序列进行联合分析,发现最高LTV、DTI比率等宏观审慎政策可以成为稳定住房价格和信贷周期的有效工具,却未发现国内及外币债务的平均或边际准备金要求、流动性要求和信贷增长限定等非利率货币政策措施变化对房价或信贷增长具有稳定影响。Jérôme Vandenbussche、Ursula Vogel & Enrica Detragiache(2013)使用中欧、东欧及东南欧16国的季度数据分析宏观审慎监管政策措施对房价的影响,发现最低资本充足率、最大贷款比例、家庭资本占比等资本指标和外国资金的边际准备金要求、与信贷增长相关的边际准备金要求等非标准流动性指标会对房价产生趋势影响。Song Shi Jyh-Bang Jou & David Tripe(2014)研究发现,如果新西兰央行在2003年之前开始对房地产市场加以宏观审慎监管,那么其住房价格泡沫将会得到限制,其研究结果也为使用政策利率或宏观审慎管理政策工具为住房市场降温设定了国际范例。John V.Duca、Lilit Popoyan &Susan M.Wachter(2016)指出,过度宽松的信贷条件导致爱尔兰、西班牙和美国等发达经济体尤其是美国的房价暴涨,造成风险低估,引发了监管套利和影子融资,并最终引发2008年国际金融危机,因此需要强化房地产金融宏观审慎管理,通过对贷款人或借款人的选择进行更严格限制以防止房地产过度融资,进而限制房地产风险的放大和防范金融危机。Philipp Hartmann(2015)认为,房地产市场在过去的系统性金融危机爆发的过程中扮演着重要角色,因此,房地产市场应该得到宏观审慎决策者的更多关注;就欧盟或欧元区而言,相当多的国家可能有空间将宏观审慎政策工具更明确地掌握在新成立的宏观审慎管理政策主管部门手中,并为该地区的国家LTV或DTI政策建立协调机制,以解决这些政策可能导致的跨境溢出效应;为更好地创新房地产金融宏观审慎管理政策工具,政策制定者需要在房地产市场蓬勃发展情况下采取必要的调控行动。

从我国情况看,尽管“宏观审慎管理”尤其是“房地产金融宏观审慎管理”的概念直至近期才被提出,但我国金融管理部门一直特别重视对房地产市场的宏观审慎管理,特别是在2012年后全国一二线城市对房地产市场调控进一步趋严的背景下。例如:按揭贷款最低首付比例、按揭贷款月供收入比、二套房利率上浮、三套以上购房不允许贷款等都是典型的房地产金融宏观审慎管理政策工具。2016年,中国人民银行上海总部还探索建立了上海市房地产金融宏观审慎管理框架,主要包括基础数据库、监测体系、评估体系和政策工具箱四部分内容,为我国的房地产金融宏观审慎管理政策提供了前期探索和经验积累。

二、我国房地产金融宏观审慎管理发展阶段与工具运用

(一)我国房地产金融宏观审慎管理的三个发展阶段

虽然“房地产金融宏观审慎管理”概念在最近才被正式提出,但我国对房地产市场开展宏观审慎管理已将近20年。具体来看,我国房地产金融宏观审慎管理大致可以划分为三个发展阶段:

第一阶段:萌芽孕育阶段(1998~2008年)。自1998年启动住房制度改革以来,我国就开始强调加强对房地产信贷的风险防范与宏观方面的审慎管理。我国住房制度改革实施后,取消原有的福利分房,改为购买商品住房。面对较高的房价,大部分家庭都无法一次性付款购买自有住房,需要采取住房按揭贷款的方式购买。为维护房地产市场健康发展,防范房地产信贷风险,我国通过制定和实施最低首付比例、月供收入比等政策工具,开始了对房地产市场的宏观审慎管理。2007年北京、上海、广州、深圳等一线城市楼市出现过热时,我国在限购政策的基础上进一步实施了二套房利率上浮、三套以上购房不允许贷款等典型的房地产金融宏观审慎管理政策工具。

第二阶段:初步发展阶段(2009~2015年)。2009年中国人民银行明确提出“探索建立和完善宏观审慎管理的制度框架”,2011年正式引入差别准备金动态调整机制以及后来的合意贷款管理机制来对房地产金融实施逆周期调节,并开始对金融机构开展宏观审慎评估,引导金融机构信贷资金合理投放,加强对房地产信贷的宏观审慎管理。在此阶段,我国金融“宏观审慎管理体系”初步建立起来,同时积极开展对房地产金融市场的宏观审慎管理。

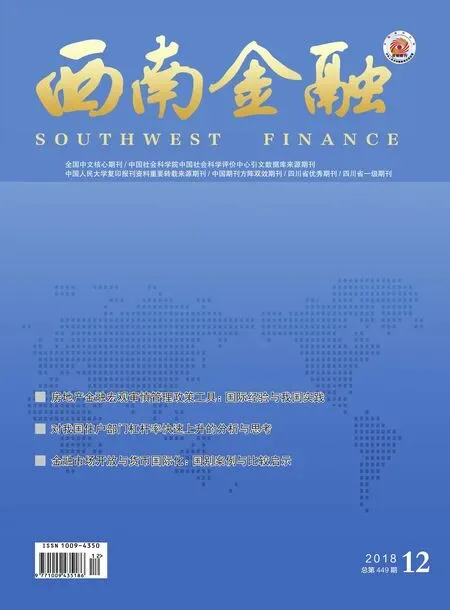

第三阶段:成熟推广阶段(2016年至今)。2016年6月,中国人民银行上海总部在上海探索实施房地产金融宏观审慎管理。一是制定了房地产金融宏观审慎管理框架,主要包括基础数据库、监测体系、评估体系和政策工具箱四部分内容。其中,政策工具方面主要有最低首付比例要求、房贷利率要求、借款人偿债能力要求、评估结果与MPA激励约束工具相挂钩以及窗口指导等(见图1)。二是出台“因城施策”的差别化住房信贷政策,并率先探索土地拍卖资金的宏观审慎管理。这不仅构建起逆周期的房地产金融宏观审慎调控机制,也使房地产金融的调控跨入制度化和系统化阶段。

图1 上海市房地产金融宏观审慎管理框架图

(二)我国房地产金融宏观审慎政策工具的运用与发展

1998年,为支持居民住房消费需求,中国人民银行制定出台了《关于加大住房信贷投入支持住房建设与消费的通知》和《个人住房贷款管理办法》,从消费和供给两方面支持房地产市场发展。与此同时,对房地产金融市场也制定并执行了一系列宏观审慎管理政策工具,主要包含:资产负债比管理、住房信贷总额限制、自有资金率要求、首付比、贷款期限、抵值比、利率优惠等,以积极支持房地产市场建设。

随着房价的节节攀升,金融管理部门对房地产金融的调控明显趋紧。2004年,中国人民银行将金融机构存款准备金率提高0.5个百分点,并将房地产企业的项目开发自有资金率提高至35%。四大国有商业银行更是将房地产贷款审批权上收至总行或省分行。另外,银监会制定并出台《商业银行房地产贷款风险管理指引》,要求商业银行在发放个人住房贷款时应关注借款人的偿还能力,同时要求银行等金融机构对土地储备贷款、房地产开发贷款、个人住房贷款等开展风险管理。

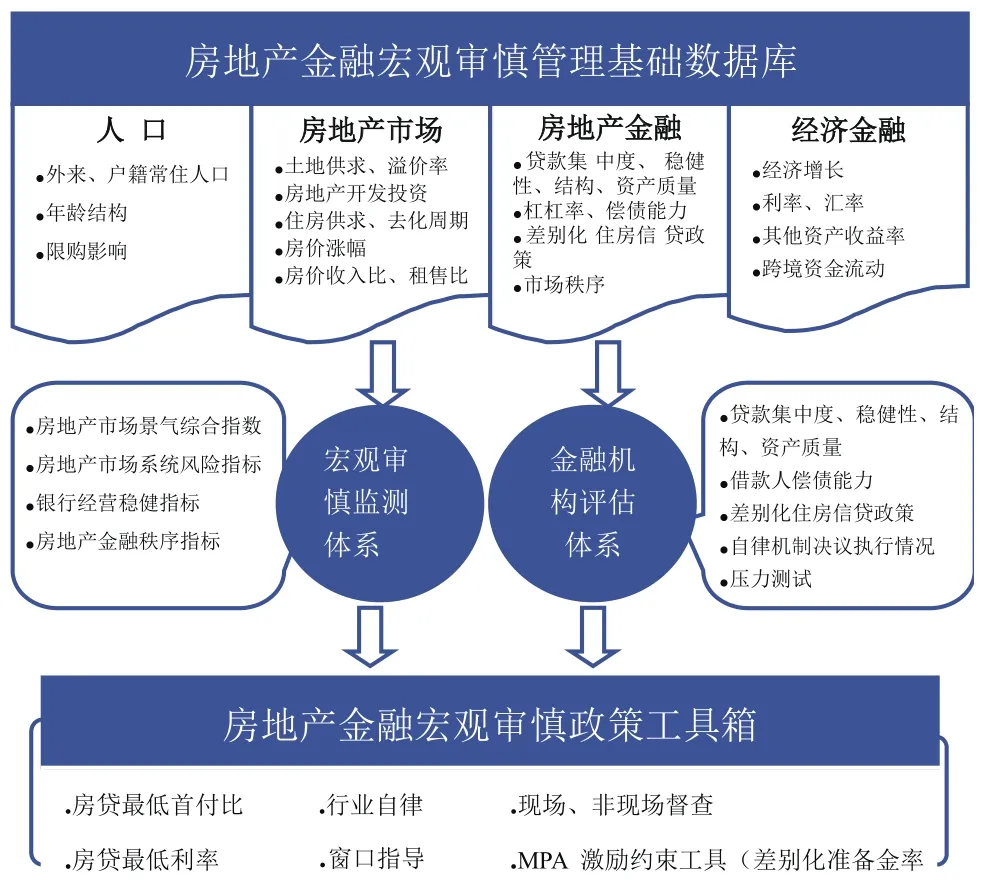

2008年美国次贷危机发生后,国际货币基金组织(IMF)和国际清算银行(BIS)鼓励成员国根据本国国情实施房地产金融宏观审慎管理,我国也在推动金融体制改革的同时,开始进一步完善对房地产金融的宏观审慎管理。在政策工具方面,不仅引入了在欧美国家沿用几十年的针对房地产市场的资本充足率(SCR)、贷款价值比(LTV)和债务收入比(DTI)等指标,而且强调对房地产金融市场实施逆周期调节和“因城施策”的差别化住房信贷政策。因此,当前我国房地产金融宏观审慎管理政策工具不仅类型上更加多样化,而且管理明显趋严(见表1)。

表1 我国房地产金融宏观审慎政策工具运用情况(1998~2018年)

三、房地产金融宏观审慎管理政策工具的国际经验

(一)国际常见的房地产宏观审慎管理政策工具

IMF统计资料显示,当前国际上较为常见的用于调控房地产市场的宏观审慎政策工具主要涉及以下七类:一是贷款价值比(LTV),等同于我国的首付比;二是债务收入比(DTI),设定房贷总额必须限制在家庭收入的一定比例之内;三是部门资本要求,要求金融机构对房地产贷款持有额外资本;四是部门风险权重,对包括房地产在内的特定部门贷款施加不同的风险权重;五是拨备要求,强制金融机构对房地产贷款提取更多准备金;六是流动性要求,要求银行持有更多的流动性资产,以有效控制房地产信贷增速;七是针对外币贷款的特殊措施(如对外币贷款要求更高的资本、更严格的首付比等),这一政策工具主要在中东欧国家使用。

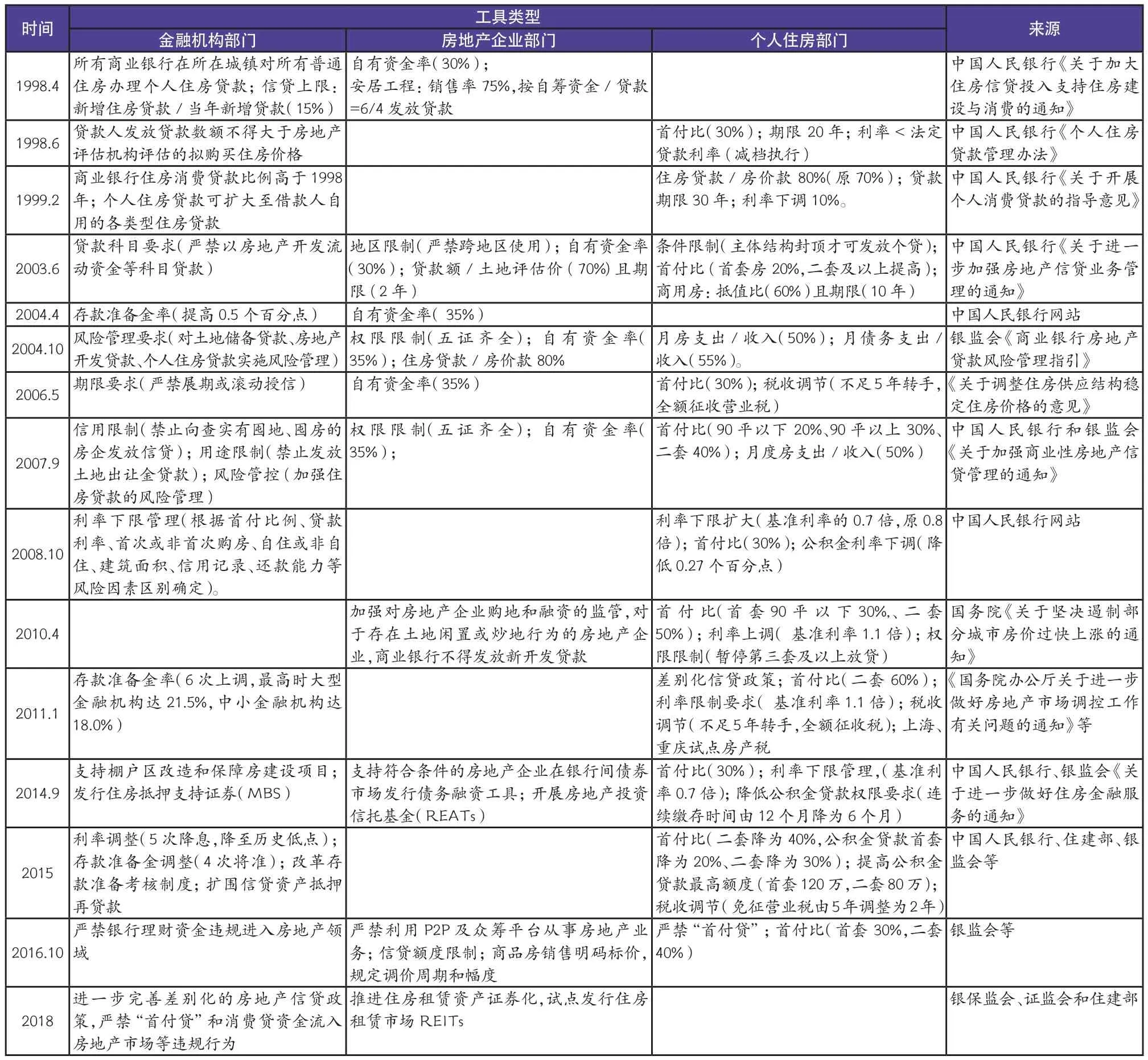

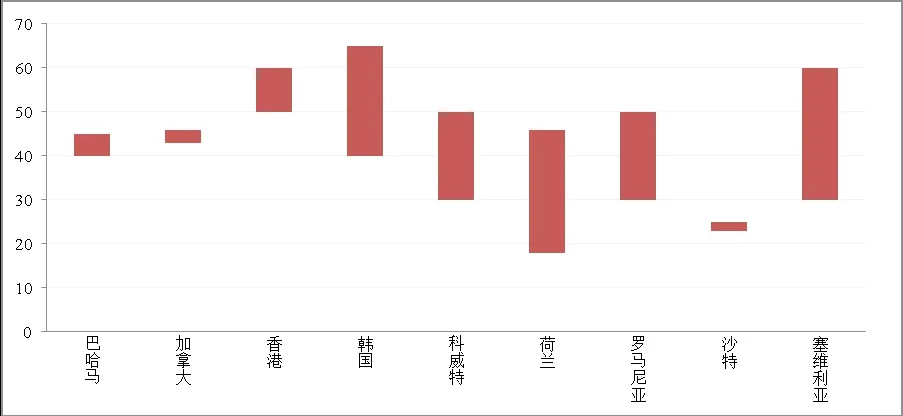

另外,IMF对59个经济体2000~2013年房地产金融宏观审慎政策工具使用情况及成效的研究发现,贷款价值比(LTV)、资本充足率(SCR)和债务收入比(DTI)这三类政策工具使用较为广泛(见图2),且它们在抑制房价上涨和信贷增长方面比较有效。

图2 3类常见房地产金融宏观审慎政策工具使用情况(1999~2013)

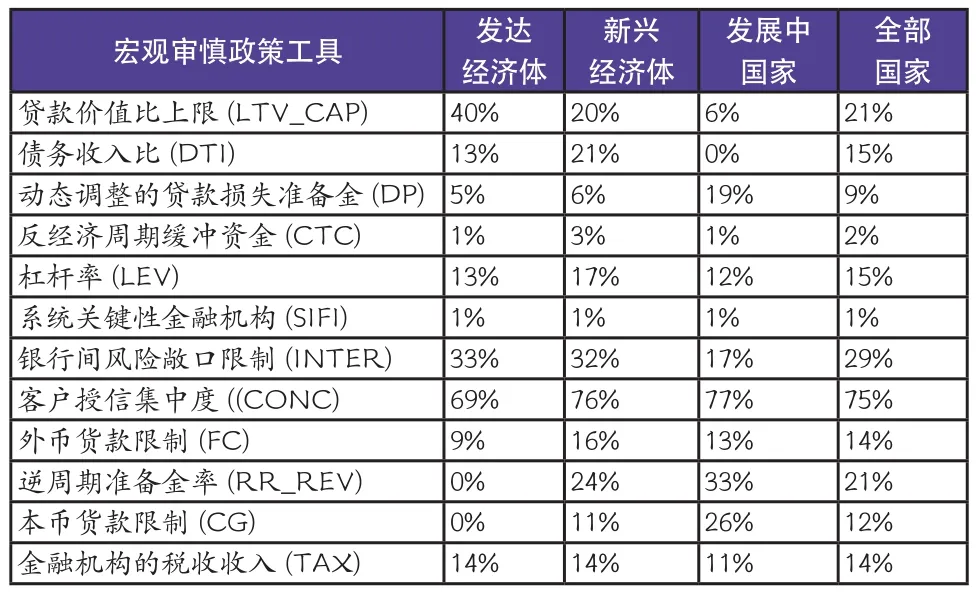

在贷款价值比(LTV)方面,各国几乎均采用“相机决策”方式。通常,根据宏观经济形势及房地产市场冷热程度相机调整LTV上限。其中,绝大部分国家将LTV设在50%~80%区间内,只有荷兰将其设置为100%以上(见图3)。IMF资料显示,我国的LTV处在40%~80%范围内,其中2016年为55%。

相较于LTV,债务收入比(DTI)使用国家较少,据统计自2000以来只有10个国家对DTI的范围进行了灵活调节。IMF统计资料显示,除沙特阿拉伯外,大部分国家将DTI的范围设在30%~60%区间。另外,韩国对居民债务的容忍度较高,其将DTI的最高上限设为65%,相反荷兰对居民债务的容忍度较低,将DTI的最低下限设为18%(见图4)。

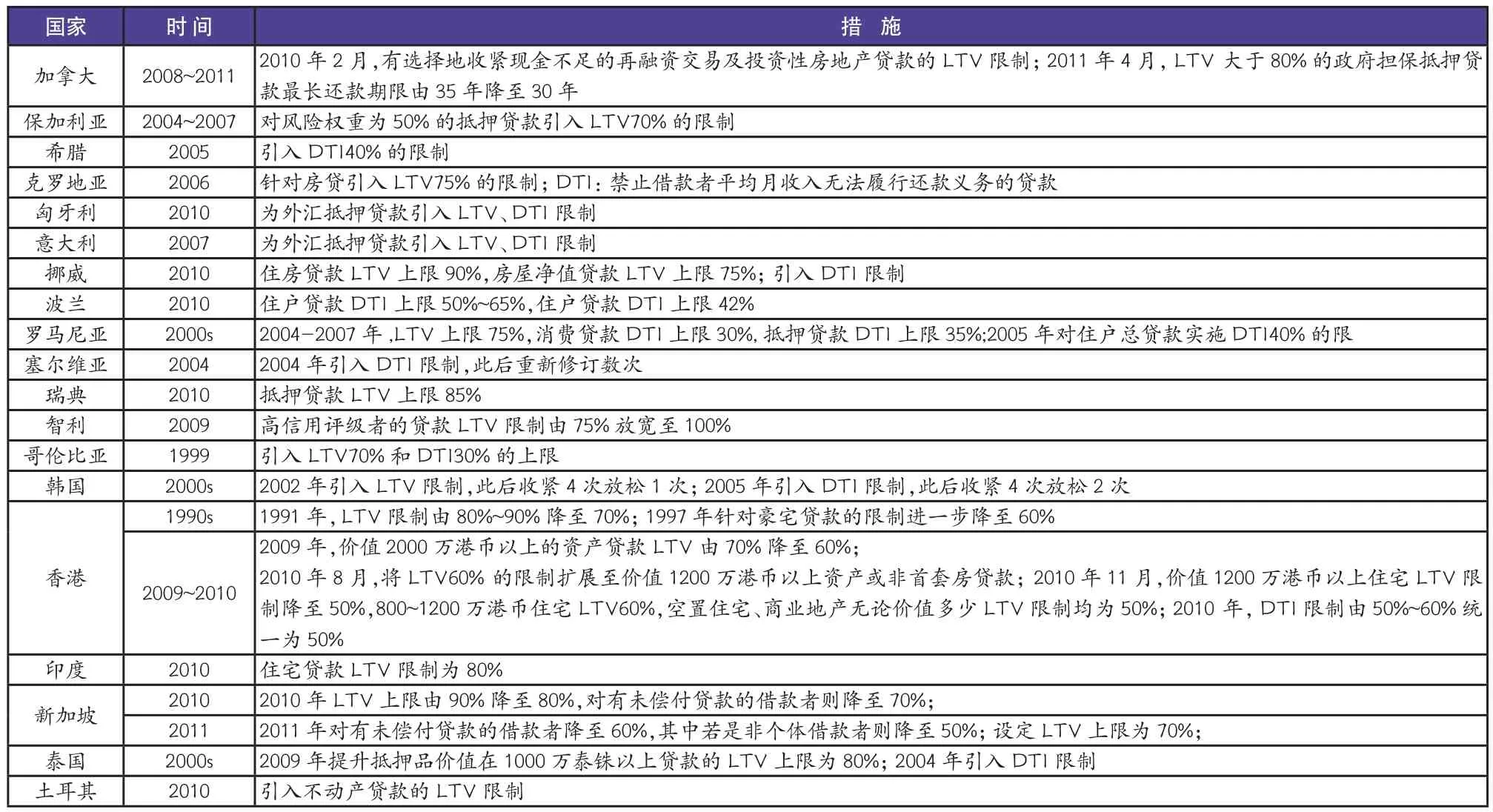

2000年以后,世界房地产市场整体表现过热,为遏制房价过快上涨,各国通过引入或调整LTV和DTI,以强化对房地产市场调控(见附表)。

图3 世界各国贷值比(LTV)设定范围(1999~2013)

图4 9个经济体2013年债务收入比(DTI)设定范围

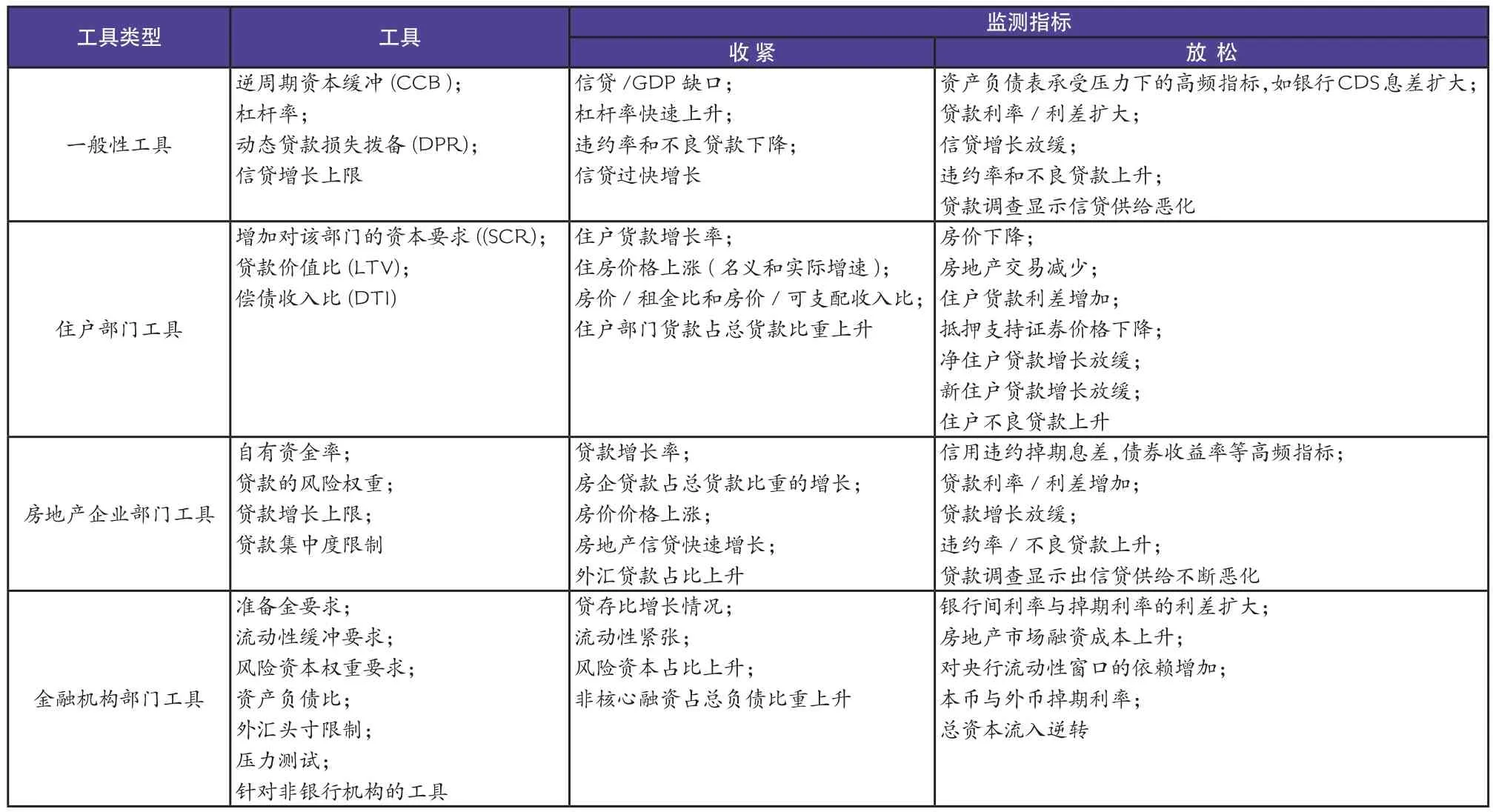

根据IMF统计的2000~2013年59个经济体使用宏观审慎管理政策工具频次(见表2),发现这些经济体均较为偏爱使用客户授信集中度 (CONC)、银行间风险敞口限制(INTER)和贷款价值比上限(LTV_CAP)。但是,三类经济体在政策工具选择上也存在一些差异,其中发达国家偏向使用贷值比上限(LTV_CAP),新兴经济体和发展中国家则较多地使用逆周期准备金率(RR_REV)。

另外,国际清算银行(BIS)研究发现,贷款价值比、债务收入比、部门风险权重等宏观审慎管理政策工具对调控房价和限制房地产信贷增速具有较为明显的作用(见表3)。

(二)有关国家运用房地产金融宏观审慎政策工具案例

1.欧盟由欧洲系统性风险委员会(ESRB)实施房地产金融宏观审慎管理。2009年9月,欧盟委员会通过《欧盟金融监管改革法案》,提出建立宏观层面的系统性风险委员会(ESFS),其宏观审职能由欧洲系统性风险委员会(ESRB)负责,以实现对整个欧盟金融系统的宏观审慎管理,同时高度重视对房地产市场和房地产金融的风险监管。

欧洲系统性风险委员会(ESRB)主要通过三类政策工具对房地产金融实施宏观审慎管理:一是收入类工具,主要包括贷款价值比(LTV)、债务收入比(DTI)及分期付款等指标;二是抵押品类工具,主要包括贷款成数最高值要求和分期付款要求等指标;三是资本类工具,包括对为房地产企业提高金融服务的金融机构的资本金、敞口限额和风险权重等指标设置要求。

表2 各国2000~2013年使用各种宏观审慎政策工具的频次

表3 60个经济体近20年运用两类政策工具调控房地产市场情况

2.英国由金融政策委员会(FPC)向审慎监管局(PRA)和金融行为监管局(FCA)下达住房抵押贷款标准。2012年,英国对金融监管框架进行全面调整,并在英格兰银行内部设立金融政策委员会(FPC),具体负责宏观审慎监管,以防范系统性风险并维护金融稳定。2014年6月,FPC要求金融机构新增住房抵押贷款和年收入比超过4.5倍的贷款占比不得超过15%,并要求金融机构测评当央行基本利率提高至3%以上时借款人的偿付能力。2015年,FPC发布补充资本要求的政策说明,明确对所有银行、建筑协会和大型投资公司实施逆周期资本要求,并对住宅、商业地产、其他金融业等实施不同的行业资本要求。另外,FPC提出包括对所有银行、建筑协会和PRA监管的投资公司实施的最低杠杆率要求和逆周期杠杆率缓冲要求,以及对英国的指定全球系统重要性银行(G-SIBs)和金融行为监管局(D-SIBs)、建筑协会和PRA监管的投资公司实施的额外杠杆率缓冲要求。

3.加拿大对贷款人采用信用评分考核其住房债务收入比(GDS)。2012年以来,加拿大主要城市房价呈现快速上涨之势,加拿大政府相应出台多项措施加强对房地产金融市场宏观审慎管理,主要包括:一是下调贷款价值比,将贷款价值比由85%下调至80%;二是缩短贷款期限,将房贷最长期限由30年调整为25年,这意味着每个月还款更多,将影响债务收入比;三是降低房产债务收入比,其中信用评分在680分以上的贷款人,其房产债务收入比(GDS)上限由44%下调至39%,而信用评分在680分以下的贷款人此前的GDS要求不得超过35%,同时加拿大政府还制定了总债务收入(TDS)的规定,规定总债务收入(TDS)一般不超过40%;四是仅为房产价值100万加元以下的抵押贷款提供违约保险。另外,加拿大政府还明确规定,如贷款人首付低于20%,则必须购买房贷违约保险。

4.韩国使用LTV和DTI有效遏制房价快速上涨。受1997年东南亚金融危机影响,韩国房价在一段时间内呈现快速下降趋势,为此韩国政府采取逆周期调节措施,放宽住房转手限制,与此同时,韩国央行连续下调贷款基准利率,这虽然有利于经济复苏,但也在一定程度上助长了房价泡沫。自2000年1月开始,首尔等9个城市住房平均销售价格上涨近3倍,卢武铉政府于2005年出台多项限制性措施,不仅大幅提高房地产相关税收,同时按照不动产是否处于“投机区域”来设定贷款价值比(LTV)与债务收入比(DTI)上限。例如,首尔的DTI上限下调为50%;被认定为投机区域的LTV上限为40%,其他区域为50%~60%。2008年国际金融危机爆发后,韩国房地产市场比较低迷,李明博政府相应地实施了下调房地产税收的政策,同时放松了LTV和DTI的限制,韩国房地产市场逐步回暖。从韩国房地产市场调控的实践历程来看,DTI和LTV政策在遏制韩国房价快速上涨方面发挥了积极作用。

5.新加坡建立总偿债率(TDSR)框架,对贷款额度的审批需考虑申请人的所有债务。自2009年开始,新加坡政府对房地产市场推出多轮调控措施,以抑制楼市过热。新加坡政府在房地产金融方面运用的宏观审慎政策工具主要包括:一是下调贷值比(LTV),将首套购房人的LTV降至80%,而买二套房和三套房的LTV上限分别下调为50%和20%;二是严控房贷期限,2012年以后,新加坡金融管理局(MAS)规定个人住房抵押贷款最长不得超过35年;三是建立总偿债率(TDSR)框架,规定金融机构在评估个人房地产贷款申请时,必须考虑申请人的债务偿还能力,规定借款人月度还款额不得超过收入的 60%,且在评估借款人租金收入等可变收入时,要给予至少30%的估值扣减;四是提高房地产税收。针对房地产市场火爆行情,新加坡金融管理局(MAS)不仅提高了房地产交易契税,同时还提高了房地产个人所得税比例。

四、完善我国房地产金融宏观审慎管理的政策建议

(一)建立我国房地产金融宏观审慎管理政策体系

上海市的房地产金融宏观审慎管理实践表明,有必要从我国房地产市场实际及经济金融发展特点出发,建立我国特色的房地产金融宏观审慎管理政策体系。

一方面,可以参照上海市房地产金融宏观审慎管理试点经验,建立包括房地产金融宏观审慎管理基础数据库、房地产金融宏观审慎监测体系、金融机构宏观审慎评估体系和政策工具箱四部分内容,且相对独立的全国性房地产金融宏观审慎管理政策体系。另一方面,考虑到我国幅员辽阔,各地区经济金融发展、房地产市场形势以及人口结构等方面的差异巨大,在国家房地产金融宏观审慎管理政策框架下,各地区可以因地制宜、因城施策。此外,通过实施差别化住房信贷政策,探索土地拍卖资金的宏观审慎管理,并在此基础上逐步构建起逆周期的房地产金融宏观审慎调控机制,保持房地产金融稳健运行和房地产市场平稳健康发展。

(二)优化房地产金融宏观审慎政策工具

国际经验表明,各国在房地产宏观审慎政策工具选择上,均会根据国内经济金融运行特征和房地产市场调控需求加以相机抉择。目前,我国房地产金融宏观审慎管理仍处在不断探索之中,因此在具体实施中,应结合我国房地产市场的实际情况,适时调整、优化及丰富我国的宏观审慎管理政策工具组合。一方面,需要重点关注家庭住房按揭贷款和银行房地产信贷的宏观审慎管理;另一方面,加强房地产市场及房地产金融的危机应对措施,监管部门还应制定一定的危机处置措施,建立房地产信贷与其他贷款间的紧急时期风险隔离机制,严控房地产信贷过度扩张,有效防控房地产市场贷险。

另外,目前我国较为常用的房地产金融调控政策工具包括最低首付比例要求、房贷利率要求、借款人偿债能力要求、评估结果与MPA激励约束工具相挂钩、行业自律以及窗口指导等。不管是数量还是种类都相对较少,因此建议借鉴国际成功的实践经验,进一步加强房地产金融宏观审慎管理政策工具的研究开发,完善和优化已有宏观审慎管理政策工具使用效果,以提升我国房地产金融宏观审慎管理水平(见表4)。

(三)完善房地产金融宏观审慎监测体系

一是细化与完善我国房地产金融监测指标,实现全国各个城市房地产金融统计监测系统并网互联,提升对房地产金融市场的宏观审慎分析。二是建立全国性的房地产金融市场稳健性分析与评估制度,加强对热点城市的房价、个人住房按揭贷款和银行等金融机构房地产不良贷款的监测与分析,以更好地把握房价走势及其风险变化。三是研究建立逆周期的动态资本缓冲要求和前瞻性拨备安排,丰富与创新相关政策调节工具,严控房地产信贷风险。

(四)构建房地产金融风险预警体系

全面识别、度量房地产金融风险并及时进行风险预警是实现房地产金融宏观审慎管理的基础。目前,我国已初步建立了房地产金融监测系统,建议在此基础上细化监测指标,按照宏观、中观、微观三个层次,设计房地产金融宏观审慎风险预警指标,构建风险预警体系。构建房地产市场压力指数,量化房价和房地产信贷剧烈波动可能引发的系统性金融风险的各项指标,确定房地产市场风险监测指标阈值,预测未来一定时期风险发生的概率。

表4 我国房地产金融宏观审慎政策工具完善与优化

附表 各国调节房地产市场过热引进或调整LTV/DTI情况