纽约高线公园作品解读

—— 略论城市公共空间的复兴与转型

2018-12-28JinShanLiYunWuHuiting

Jin Shan Li Yun Wu Huiting

如果你也看过1998年末由彼得·威尔拍摄的《楚门的世界》,你肯定在电影的前半段找到深深的认同感。活在现代城市的我们,每天面对着高强度的生活压力无处释放,只能选择日复一日的开着汽车来往穿梭在办公室与住处之间,过着机器人般的生活。宽阔的广场上人丁稀少,即便是在周末或是假期里,广场上仍是少有几个活动的老人与孩童,但城市高耸的办公楼下狭小的咖啡厅里却摩肩擦背,这就是现代人的生活状态。城市的面积拓展范围越来越大,而城市里可容纳居民日常交往与生活的空间却变得越来越小。在当今节奏飞速的生活环境下,公共空间是不是没有存在的必要了?当然不是。多种文化、经济和社会等不定因素加快了城市中公共空间在现代社会发展过程中的衰落速度。为应对公共空间衰退的问题,重新巩固城市公共空间在城市中的核心地位尤为重要[1],这一点通过以欧洲城市为代表的、发生在1980年后的城市公共空间复兴运动中得到了验证。其中,自1999年开始的针对纽约高线铁路的复兴与转型运动被认为是当今时代城市重塑公共空间复兴运动中极为重要的组成部分。

纽约高线公园之所以获此赞誉,不仅是因为该设计满足了当地居民的生活需求,还因为它以其独特的方式,为解决城市中荒废的工业建筑的保护与发展提供了新的转型思路。在城市更新背景下,原有的建筑不必一味地尽数拆除,可以采用“从摇篮到摇篮”的设计思想,即:为原有的文化历史赋予全新的使用方式,使城市的空间中蕴含浓厚的历史气息与人文气息。本文以纽约高线公园为例,探讨其在转型与复兴过程中的重要影响因素。

一 、土地性质变更诱发的新需求促使铁路线的设立

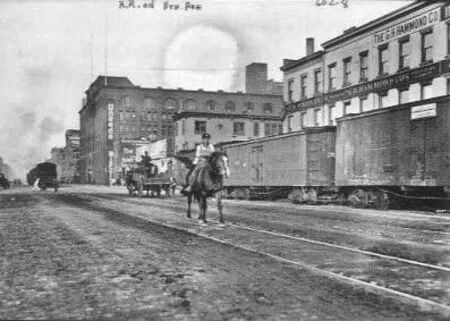

在1750年,商人Clarke一举买下当时仍处于未开发状态的西十四至十七街所有土地(几乎涵盖现在西切尔西区的所有区域),是这片区域最早纳入城市规划的起点。从1830年到随后的几十年间,片区内的所有土地均被划分为居住区用地进行建设发展,第九大道与第十大道间的地块一时高楼耸立,吸引了大量人口与资本的涌入。1847年,纽约城市内发展迅速,为满足东西方向大量货物运输的需求,纽约政府批准了通往曼哈顿西区街道上的铁路工程计划。在1851年,哈德逊河铁路的延伸工程与哈德逊河岸位置向西发生转移导致第十大道的东西两侧的土地性质发生变化。第十大道的东侧仍是居住用地,而西侧则被规划为工业用地,至此,该片区内的初步规划基本完成。但是这条新落成的列车轨道由于与地面其他交通工具路线多处重合,导致片区内几乎每天都会发生多起严重的交通事故。为此,纽约政府聘请了“西区牛仔”(West Side Cowboys)骑着马在轨道两侧挥舞着旗子指挥交通(图 1)。

图1:新建铁路与西区牛仔,1847年

二、人车混行带来的交通安全问题促使高线铁路的设立

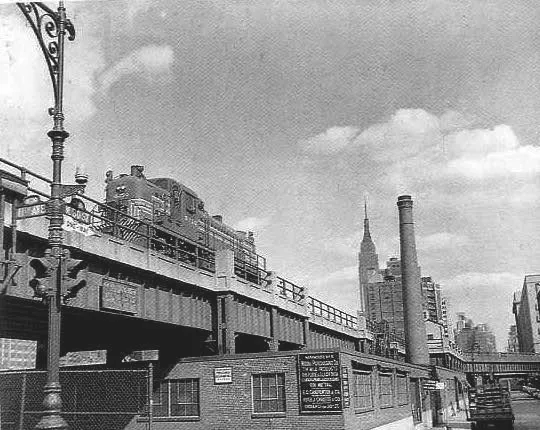

铁路线的建立促进了西切尔西区的工业发展,同个时期,铁路的安全问题也导致1900年该片区内居住用地的第一次衰退。政府实行的牛仔政策耗费巨大,可是见效不大,事故率仍然较高,其中第十大道甚至一度被称为“死亡大道”[2]。安全问题使片区内第十大道两侧原有的高端居住区逐渐向廉价的低收入者住宅退变,区域内的工业区提供体力劳动岗位吸引了众多移民,高密度的人口基数与铁路安全问题使高端人群撤离片区。1929年,纽约州政府在Robert Moses发展项目中提到将联合中央铁路总局把高线铁路改造纳入西区改造计划之中:原来穿越了105条街道的地面铁路将被一条长21公里的架空铁路取代并作为运输路线。经过五年的规划与实施,改造后的高线铁路终于在1934年正式投入运营(图2)。架高后的铁路与沿途工厂和仓库的二层相连接,火车可以穿梭在楼房之间,使地面交通流畅地完成各种食物原材料和制成品的运输和卸载,提高货物运转速度,从而提高工厂收益(图3)。

改建后的高线解决了原有片区内的安全问题,多种交通方式线路的高效运行为西切尔西区赢回了原有的繁荣景象。在高线完成改造并重新投入使用的前十多年,吸引了大量片区原居民与资本家的回迁,政府再次斥资建设多处高端住宅。然而这个片区与这座架高后铁路的繁荣景象仅仅维持了不到三十年。

三、产业及运输系统升级促使高线铁路转型

二战结束后不久,由于片区内原有的制造业需求不再,加之公路与新的高铁运输系统日渐发展健全,高线铁路的需求急剧下降,区内的工业厂房为谋求更方便的运输方式与较为低廉的房租而相继迁离西区,使得片区的工业用地与高线铁路的运输也日渐衰落[3]。直至1960年,高线铁路南端(从Gansevoort Street至Clarkson Street)的大部分铁路已被废弃并拆除,拆除长度几乎为改造后高线铁路的一半长度。但是这仅仅拉开了高线铁路走向衰亡的开章,高线铁路的衰亡仍在继续。终于,在1981年高线铁路上最后一列载着三箱火鸡的火车缓缓驶过,为这段传奇的工业运输铁路画上了句号。

1.高线铁路废弃带来的社区安全问题促使高线铁路的第一次转型——复兴运动,部分拆除

对于城市的发展而言,废弃的铁路本身就是个问题。它的存在是对城市景观与社会资源的极大浪费,同时高线铁路的过度荒凉造成整个区域的破败与犯罪率上升。在高线荒废之初,高线铁路周边的社区甚至沦落为城市中藏污纳垢的一角,成为社会最底层居民的生活场所,各种刑事案件接连发生,案件波及范围以高线两旁向外扩散,高线铁路臭名远播。

图2:架空后的高线铁路,1934年

图3:高线铁路与食物工厂,1934年

20世纪80年代中期开始,西切尔西区主要的居住用地在政府的扶持下开始了复兴的运动,良好的地理环境与适中的房价吸引了城市中中产阶级的目光。随着居住用地的多点依次性的复兴改造,西区逐渐恢复了原有的平静,居民安全得到了一定的保证。西区工业用地中荒废的大跨度厂房建筑空间被改建为艺术家们的艺术工作室、美术馆等一系列文化艺术公共建筑,在西切尔西区艺术盛行时期甚至在此容纳了三百多间艺术展览馆,这使得这个片区成为当时世界上最大的艺术展览汇聚地。恢复中的西切尔西区让高线沿线地块的拥有者闻到了金钱的气息,为了在原来建造高线的土地上加建新的房屋,他们开始把荒废已久的高线铁路视为阻碍他们获取更大利益的眼中钉。于是他们以推进社区改造的理由游说政府拆除高线剩余部分,这一提议得到了当时的纽约市市长Giuliani的大力支持,关于高线铁路拆除的议案也随后在1999年提上日程。

2.全部拆除以获得最多土地和最大利益与保留城市历史记忆之间的矛盾促使高线铁路的第二次转型——设立高线公园,实现新旧共生

将高线铁路全部拆除的提案一出,立马遭到周边社区居民和城市中高线爱好者的强力反对。为了向政府表示抗议,以Hammond和David为首的铁路爱好者们同年发起并成立了非营利组织“高线之友”(FHL)。高线之友建议政府在高线铁路开展场地更新运动,通过对原有铁路的修缮维护,结合周边场地进行再利用,将路轨平台改造成为供市民使用的公共平台。这个提议一经发布,便得到了当时社会的广泛认可与支持。

2003年,纽约政府相关部门着手开展调查,结合周边环境的情况重新制定高线所在区域的规划框架。同年,高线之友以高线公园的转型为主题,组织了一场面向全球的开放概念设计竞赛,吸引了超过一千多组参赛者的踊跃参与。经过多方面的思考,纽约政府最终选定由Field Operations景观设计事务所与Diller Scofidio+Renfro建筑设计事务主要负责高线公园第一期与第二期设计工作。2004年,纽约政府为高线公园复兴与转型拨款5000万美元作为第一期的启动资金。随着政府复兴计划的公布与高线之友一系列宣传活动的开展,激发了城市中的居民对这一宝贵工业历史遗产的浓厚兴趣,越来越多的居民自发投入到高线铁路的复兴改造之中。终于在2006年,高线公园第一期正式开始投入建设(图4)。

第一期的改造范围是自Gansevoort街延到西二十街,长约0.8km,途中横跨纽约著名的第十大道。区域内主要由混凝土地面和多样的绿化景观带组合而成,对高线铁路两旁生长繁茂的野生植物进行修剪与保留,并在局部保存原有的铁轨并作为景观节点的设计要素加以利用。2009年6月,高线一期开放后出乎意料般地吸引了大量的游人前来观赏,并成为附近大批的居民散步、休憩和会客的场所(图5~图7)。据纽约市政府统计,高线公园开放至今共接待了超过400万人次游客,其中纽约本地居民与游人比例相当,是纽约市内单位面积内访客人数最多的景点。高线公园一期的成功推进了公园二期的改造计划。

图4:高线公园三期规划

高线第二期的设计比第一期更加令人期待,就如2013专业奖评审委员会对其的总结:“这是为城市做了一件伟大的事情。二期工程延续了一期的总体设计概念,通过加入新的元素体现了创新性。二期工程更贴近公众,进一步实现了关注人类、控制雨水和保存自然生态环境的目标。”第二期的设计不再仅是为了创造出人们自主活动的公共空间,它还力求保留场地中原有生态的“野性”,在高密度的现代城市中营造出一片生机勃勃的绿洲氛围,新生命在旧物中繁衍不息,达到人与自然的和谐共处。二期改造的长度与一期相当,在一期的基础上为应对游人数量巨大的问题新增了四个主要出入口,在园内加设完善的无障碍通行道,并在西二十三街和西三十街的入口处加设了两台升降电梯(图8、图9)。此外,公园二期里的景观小品也是其一大精彩特色,例如广为人知的“草坪和台阶座椅”,它是由一个面积约为455m2的巨大草坪和从高线铁路两侧回收来的柚木制成的休闲椅组成,每到周末,人们会在那里进行野餐和家庭聚会等活动(图10~图13)。

图5:一期景观雕塑

图6:一期滑轮座椅和镜面水景

图7:一期休闲座椅

高线铁路剩下的三分之一段被纳入其最后一期改造项目中,在第三期的设计中,场地被分为了东、西两部分。东部穿插于城市肌理之中,与城市的道路系统融为一体;西部则是通向哈德逊河,最终与哈德逊大道上的城市广场相切,因此也被称为“过渡廊道”。在公园三期的设计中不难发现前两期的设计元素:草坪上超长的木质座凳、轨道两旁弯曲的长凳与露天阶梯式的座位等(图14)。除此之外,第三期也引进了儿童娱乐区、家庭野餐区等一系列活动场地(图15、图16)。历经8年的规划与设计,高线公园在2014年9月20日正式以崭新的面貌向市民开放。

图8:西三十街的高线公园出入口

图 11:二期休闲广场

图12:二期休憩平台

图13:二期局部景观构筑

图14:三期露天休息长凳

图15:三期儿童娱乐区

图16:三期亲子活动区

3.转型为公共空间的高线公园持续保持活力的关键因素

(1)“从摇篮到摇篮”的规划设计思想

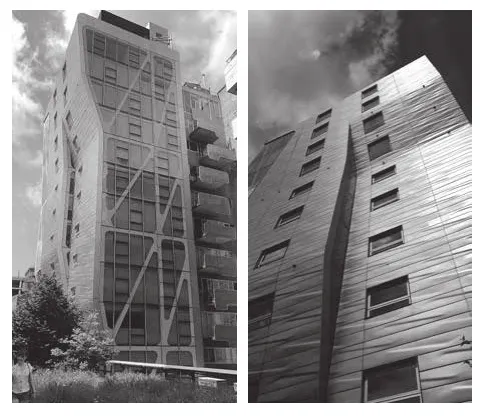

高线铁路向高线公园转型的过程之所以能如此顺利地开展,与它转型初期所制订的转型目标与设计思想是息息相关的。在高线公园转型初期,高线之友与纽约政府选取了同样是由衰败的铁路改建而成的巴黎露天植物园平台作为纽约高线转型的参考案例。巴黎露天植物园平台对原有轨道使用的处理方式是将其以绿意盎然的步道完全覆盖,让人体会不到自己正穿梭于废弃的文森铁路线之上。纽约高线公园对场地的利用不再是单纯地以新的形式完全掩盖历史遗存的做法,而是更注重历史遗存的保护与整理,使各个历史时期的元素交织并存(图17、图18),模糊高线上“新”与“旧”建筑之间的边界,并让它们自然地融合在公园内,以表现出对城市复杂秩序的尊重。[4]

纽约高线公园选择了“从摇篮到摇篮”即从原有的场所与文化资源中孕育发展出适合当今时代的可持续发展的规划理念[5](图19)。在对场地周边被废弃的工业建筑的改造中,主要运用新旧结合或“旧瓶装新酒”的设计手法。“旧瓶装新酒”的处理方式,可以降低项目改造的费用,减少财政压力与投资风险。同时避免大量拆除原有建筑,以减少建筑垃圾、噪声污染和废气飞尘等环境问题。早在1961年,高线铁路开始进入衰败阶段,铁路的南部相继被拆。纽约市政府为了应对产业构成的改变,提出了针对格林威治村西侧12个街区的城市更新规划并拆除贝尔实验室等破旧建筑群。大规模的改造计划公布后立马引起周边的居民的强烈关注,并引发了一系列的保护运动的开展,这其中的领袖人物就是在同年出版了《美国大城市的死与生》一书的美国著名规划学家简·雅各布斯,保护运动最终彻底终止了这项改造计划。[5]在此次保护运动中,贝尔实验室被改造为魏斯贝丝艺术家之家,作为专门为艺术家服务的廉价住宅和工作室。

图17:“新”与“旧”共生

图18:高线铁轨记忆

图19:高线周边城市记忆

图20:高线之友的定期活动

图21:高线纪念品商店

图22:高线之友组织的市民活动

(2)“公私合营”的管理与运营模式

如果说可持续发展的设计理念为高线公园的转型起到推波助澜的作用,那么在高线铁路完成转型后的复兴道路上,高线公园的“公私合营”的管理与运营模式就是为高线公园的复兴提供空间活力塑造的重要保证。无论是原来的高线铁路或是转型后的高线公园,其所有权都属于纽约市政府,按照常规,高线铁路完成转型后的管理权应该与纽约其他公园一样属于纽约市公园管理局,高线公园的日常活动的举办与资金的管理也属于纽约公园管理局的管理范畴。但事实上,纽约市公园管理局在高线公园开放之初就给非营利组织高线之友颁发了一个委托管理执照,高线公园的日常均由高线之友负责运营和管理,纽约市公园管理局仅作监管,权利完全下放到高线之友。这种“公私合营”的管理方式虽然现在已经广泛运用在许多城市的市政建设方面。但是高线之友与纽约公园管理局的公私合营始于1990年代,确有开风气之先。

高线公园的运营除了活动举办与场地维护管理外,资金的筹集与管理也是很重要的一个组成部分,“公私合营”管理模式的运营为高线公园的复兴提供了充足的资金来源。高线公园作为一个面积较大的城市公共空间,植物与周边建筑的维护与水电能源的消耗无疑是一笔巨大的支出。据高线之友官网上的财政统计,仅是第一和第二期的运营与管理费用每年就需要350万~450万美元的支出。面对高额的运营成本,除了政府和社会各界相关基金会的资助捐献以外,高线之友仍需要通过多种途径筹集资金,例如通过向市民售卖会员资格、与当地企业签订赞助合同和定期组织慈善晚会等(图20、图21)。

这种政府与多个社会私人组织合作管理建设城市公共空间的公私合营模式,有利于提高城市公共空间管理的质量水平,转换政府职能,减轻财政负担。政府可以在繁琐的事务中脱身,从过去城市公共空间中的提供者变为监督城市公共空间管理的监督者,从而保证管理的质量与服务的效率。并且,政府部门与社会私人组织在合作中,可以做到资金管理方面的相互制衡,减少贪污腐败等现象,保证资金在运营过程中使用到位。同时在相互合作的过程中双方各取所长,可以减少城市公共空间的运营成本,降低资金断链风险。

(3)文化事件的引入

随着社会经济、文化的快速发展,城市中的公共空间很难满足市民不断提高的物质与文化生活的需求。往日熙熙攘攘的公共空间逐渐人丁稀少,空间内原有的设施因缺乏维护而变得破烂不堪,这样的公共空间虽然可达性仍然存在,但却缺乏了对市民的吸引力。这时,公共空间就必须通过一些外在的力量去推动其内部的发展,完成从空间到场所的转变,从而达到公共空间复兴与转型的目的。场所与空间不同,场所是一定空间中人们有规律地工作和生活的具体位置,场所的存在既有空间因素,也包含人的居住、行为、生活等一切活动赋予场所的意义和特殊性,还表现在场所附着了人们的感情和感觉价值。[6]在城市公共空间中文化事件的营造有利于人们情感的交流,有利于提高到访者的认同感,能够提高附近居民的生活质量[7],在一定的空间内形成独特的景观,营造出以文化事件为主题的场所感。

高线铁路在其转型的过程中始终被看作是一个具有生长与进化能力的有机体,而且这里的生长不仅适用于生长在高线公园上的动植物,更多的是指多样化的文化事件的“生长”及城市生活的互动联系。[8]在高线复兴的过程中,公众的广泛参与早已成为高线城市角色戏剧化转变的重要推动力,高线之友所举办的一系列公众活动都是在为高线公园的复兴输入源源不断的血液。高线公园全面开放后所举行的一系列长期发展的固定性活动甚至成为高线公园的一大重要标志(图22)。具有长远性发展目标的活动覆盖参与者的各个年龄阶层,例如为0~3岁的孩子设计的名为Lawn Time的音乐欣赏活动;为4岁以上的孩子设计的名为Wild Wednesday的探险活动与Arty Hours的绘画艺术活动;为14~19岁的青少年提供2个月到6个月不等的高线实习机会;为成人提供纪录片放映、现场艺术表演、太极运动等各种文化活动。通过这些文化事件的持续发生,其公共空间空心化、资金来源不稳定、居民认同感低以及公共空间可持续性低等问题均得到了有效改善。这些文化事件发生的初衷是鼓励市民共同投入到高线公园的管理之中,从而促使高线公园向高活力公共场所发生转变。

(4)高线之友

回顾过去20年在这个片区所发生的变迁,可以很清晰明显地看到高线之友在高线复兴中起到的核心作用。没有当初的高线之友,就没有今天的高线公园。高线之友于1999年成立,当时的成立是在特定的场合下由偶然的因素决定的。为了反对纽约政府对高线的拆除方案,在成立之初,高线之友主要是由高线附近居民以及城市中的一部分铁路爱好者所组成,影响力度有限。在经过与政府长达一年的反抗说服的过程中,越来越多的城市媒体与有号召力的政客名流和影视名人加入到高线之友的行列。现在,高线之友作为非营利组织的发展经营逐渐完善,高线的运营改革与发展战略等重要事务会由一个固定的、由38人组成的理事会进行公开投票决定,这些理事大多由政客与规划建筑师组成(例如纽约市公园局局长Mitchell J. Silver与城市规划家Catie Marron)。此外,为了维护高线的正常运营,高线之友不仅会定期向社会招募志愿者从事导游解说、园林修剪、设施维修与更新、展览准备等工作,还会招聘固定的员工约110人,主要从事常规的公园服务、园艺、行政等工作。

高线之友的成立与发展在社会民众与政府之间建立了对话沟通的桥梁。把民众的诉求和意见集中后反馈到政府相关部门,政府部门针对高线发展的政策和实施方案则由高线之友作为媒介向民众传达,并以高线之友为落实实施的主要负责人。这种形式提高了公园管理的效率,缩短了政府内部的行政流程,应对紧急事情尤为有效。高线之友与高线公园非常巧妙地融为一体。

图23:高线公园周边的生活消费场所

图24:10 & 30 Hudson Yards Coach 总部大楼

图25:HL23公寓

图26:520 West 28th St.公寓

4.公共空间的复兴带动区域复兴,实现可持续性的发展

高线公园复兴与转型的过程和周边建筑的发展过程是相生相融的,它们在不同的时期内既相互促进,又相互抑制。由于交通系统的日渐完善,高线铁路逐渐被废弃,周边的工厂与仓库相继迁离,而周边工业建筑的迁离加速了高线铁路的衰败。20世纪90年代末,艺术家们的到来打破了这个尴尬的处境,使高线周边的环境发生了质的飞跃。高线周边较高的工厂被改建为艺术馆或是高端精品店的品牌集中地,DVF、Giorgio Armani等国际品牌纷纷落户于此。而高线附近的低层工业建筑则被改造为餐饮店、售货商店等生活消费场所,提升了高线周边废弃片区的生活环境水平(图23)。

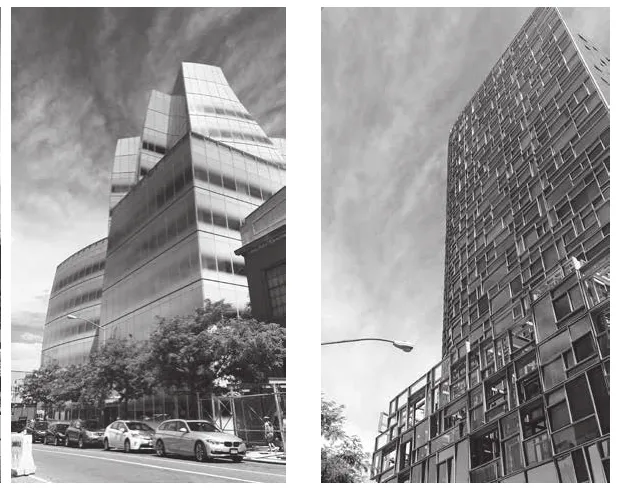

高线公园转型后对周边建筑的影响显而易见,它刺激了沿线房地产业的开发,还对整个切尔西地区的经济发展起到了催化的作用。在高线一期从开发到正式投入使用的短短八年期间,高线公园周边已启动了30多个大型工程项目。房地产开发商们纷纷收购高线公园的周边地块,邀请世界知名建筑师设计并投入大量资金建造公寓和商业办公楼等。例如KPF设计的10 & 30 Hudson Yards Coach 总部大楼(图24),NMDA建筑师事务所设计的HL23公寓(图25),Zaha Hadid设计的 520 West 28th St.公寓(图26),Frank Gehry设计的IAC总部大楼(图27),Jean Nouvel 设计的100 11th Ave.住宅(图28),Renzo Piano设计的博物馆The Whitney Museum(图29)等。周边建筑的建设完善了公园周边的配套,被高线公园激活的沿线地区地价稳步上升,附近居民与房地产商纷纷慷慨解囊, 几乎95%的年度预算均来自于他们的私人捐赠。稳定的收入来源无疑是为高线公园提供了可持续性的强大发展动力。

图27:IAC总部大楼

图28:100 11th Ave.住宅

图29:The Whitney Museum

同时,高线公园的建立为建筑物之间建立了新的关系,在某些特定区域,产生新的城市填充形态;高线公园作为东西两侧建筑群间对话的媒介,可以在周边建筑内外的空间发生多种奇妙的体验。当人们穿行其中,仿佛穿梭在不同的历史时期里。该区域的犯罪率也并没有因为建筑密度的上升、公共空间的开放、人流数量的增多而上升,反而是变得不可思议得低。周边建筑的超高密度为高线公园提供了无与伦比的可视性,透过建筑外的玻璃幕墙,高线公园上人们的一举一动尽收眼底,超高的可视性成为维护高线公园公共安全的重要保障之一。

四、总结

从纽约西切尔西区铁路的设立到如今高线公园的蓬勃发展,可以看出在人们生活质量不断提高的今天,推进城市公共空间的发展是解决城市快速发展过程中出现的城市文化自信减弱与居民对居住城市认同感不高等问题的有效方法,在拥挤的国际化大城市中演变出人们工作生活以外的公共活动场所。纽约高线公园不仅仅是一个铁路公园,更是纽约“新公共活动的诞生地”,已经成为激发纽约城市活力的催化剂[9]。

纽约高线公园转型与复兴的过程中实践的规划设计思想和管理运营模式可为当下中国各大城市的公共空间的转型发展提供有益借鉴。国内近年来建筑以旧改新项目的优秀案例非常多,但是那些废弃的交通设施大多是被拆除得一干二净或者是以“文物景点”之名将旧场地置于周边新建建筑的包围之中,失去活力。因此,在推进城市公共空间的发展和制订存量规划时,应多考虑城市中已有的资源,结合场地原有的历史文脉,从规划理念、设计实施、运营模式、文化事件引入等方面制订可持续发展的方案,从原有的场所中孕育发展出适合当今时代精神的活力再生场所。

注释

[1]许凯, Semsroth Klaus.“公共性”的没落到复兴——与欧洲城市公共空间对照下的中国城市公共空间[J]. 城市规划学刊, 2013,3.

[2]NovemberRain. High Line城市公园的前世与今生[EB/OL].2012-08-13. https://www.douban.com/note/230747547/.

[3]甘欣悦. 公共空间复兴背后的故事——记纽约高线公园转型始末[J]. 上海城市规划, 2015,1:43-48.

[4]杨春侠. 历时性保护中的更新——纽约高线公园再开发项目评析[J]. 规划师, 2011,2:115-120.

[5]张一枫, 张松. 高线公园:大都会纽约的工业遗产复兴故事[J]. 人类居住, 2015,2.

[6]李九全, 张中华, 王兴中. 场所理论应用于社区研究的思考[J]. 国际城市规划, 2007,6:85-90.

[7]陆枭麟, 皇甫玥. 大事件诱导下的空间嬗变与治理尺度重构——以北京奥运会为例[C]. 2014中国城市规划年会, 2014.

[8]周虹, 廖德轩. 高线——从愿景到再生[J]. 城市环境设计, 2007,5:46-53.

[9]张宇星.未来公共空间的六个维度[J]. 深圳规划,2017,1.

图片来源

图1~图4:Annik La Farge.ON THE HIGH LINE[M].Thames & Hudson, 2014.

其余照片均为作者拍摄。