半导体物理课程的基本理论创新与教学实践

2018-12-27杨建红刘贵鹏李海蓉王妍蓉

杨建红 刘贵鹏 李海蓉 王妍蓉

(兰州大学物理科学与技术学院,甘肃 兰州 730000)

传统的p-n结理论最初由肖克莱(W.Shockley)于1949年提出[1],其后一直被沿用至今近70年。作为半导体物理、半导体器件物理、固态电子器件等基础课程的核心理论之一,该理论被国内外教科书广泛采用[2-5],不仅用于课程教学,也用于指导科研和生产实践,已被专业领域的教育、科技工作者广为熟知和接受。然而,作者经过长期的教学、科研实践与独立思考,认为传统理论体系并不完善,存在固有的似是而非、自相矛盾等缺陷,为课程教学带来诸多困惑甚至误导。为此,作者提出了创新的p-n结理论,已公开发表在Europhysics Letters上[6]。本文首先厘清传统理论存在的缺陷,指出其对课程教学造成的误导;在此基础上,重点探讨创新理论与课程教学的融合,阐明其所能解决的问题以及在课程教学中的意义和作用,给出了在教学实践中的应用实例。目的是将创新理论成果融入半导体物理等课程的教学,消除长期存在的基本理论教学遇到的困惑,提升课程教学效果。因篇幅所限,本文没有过多讨论创新理论的具体细节。

1 传统p -n结理论的缺陷

传统的p-n结理论从提出之初,其理论脉络就是这样的且至今未变:处于非平衡态的p-n结(以正向偏置为例),由于热平衡条件被破坏,两个区域(p区和n区)内的多子越过空间电荷区的势垒分别注入到对方区域而成为过剩少子;过剩少子与该区内的多子发生复合导致浓度分布不均匀而形成扩散电流;在不考虑空间电荷区内载流子产生和复合作用的情况下,由于空间电荷区边界处的少子扩散电流来源于对方区域内载流子的注入,所以通过p-n结的净电流就应等于空间电荷区两个边界处少子的扩散电流之和。可见,传统理论的核心思想是基于少子的注入和扩散,且仅仅考虑了少子的注入和扩散;同时,总电流是采用分析推理的间接方法得到的。国内外主流教科书[2-5]关于p-n结理论的介绍均是基于这一思想。

在传统理论的框架下,针对理想p-n结,只要求得中性区内过剩少子的浓度分布,即可获得通过p-n结的总电流。作者在教学实践中发现,如果按照教科书照本宣科地进行讲解,似乎不存在也发现不了什么问题;但是,如果从最基本的物理规律——电中性和电流连续性——的要求出发加以分析,就会发现诸多问题,并且这些问题在传统理论框架下无法完整、准确地回答。作者的观点认为,造成问题的根源在于传统理论存在重要缺陷,并由此带来误导,主要有以下几点:

(1) 聚焦于少子且只考虑了少子的注入与扩散,没有考虑多子在电流输运中的作用和贡献。在这种情况下,容易使人误认为多子要么根本就不起作用,要么根本就不予考虑。

(2) 没有给出结两侧中性区内的电场,直接“剥夺”了多子参与电流输运(漂移)的途径。在这种情况下,考虑到少子扩散电流随位置的延伸而不断衰减直至为零,如果没有多子的参与,如何能保持电流连续?或者相反,多子是如何参与并保持电流连续的?传统理论对这些问题无法自圆其说,使人对电流连续性这一基本物理规律疑惑不解。

(3) 既没有定性也没有定量地描述多子浓度的变化及其空间分布。在这种情况下,过剩少子作为“额外电荷”注入到达的区域是否仍能保持为电中性(不论是“处处电中性”还是“整体电中性”)?如果是,对应电荷从何而来?如果否,原有的中性区岂不也变成了空间电荷区?传统理论对这些问题也是无法自圆其说,使人对电中性这一基本物理规律疑惑不解。

(4) 没有根据电流的定义将同一空间位置的四股电流成分直接相加给出总电流,而是采用“分析推理”的间接方法将不同位置处(空间电荷区的两个边界处)的少子扩散电流相加给出总电流。在这种情况下,给出的二极管方程充其量只是一个计算总电流的公式,难有清晰的物理意义,却绕过或掩盖了两种载流子各自参与输运的实际过程、方式和贡献,使人对电流输运的机理和细节始终疑惑不解。

为使探讨的问题更加明确,图1将上述缺陷和疑问在p-n结构中表示出来,帮助厘清问题。

2 创新的p -n结理论

实际上,要完整、准确地分析和理解p-n结的工作原理,就不可避免地要把半导体物理的许多重要概念、过程或机理都包括进来加以综合考虑。表1列出了需要考虑的各种要素。之所以要综合考虑这些要素,是因为作为核心基本理论必须具有完备性,或者不失一般性。从理论上来说,在p-n结构中的任一空间位置,这些要素都是同时存在且交织在一起发生作用的;这显然不是教科书中的“分析推理”那样简单。也就是说,传统理论之所以存在难以克服的缺陷,是因为绕过或者掩盖了其中某些重要因素的作用。

图1 基于p-n结构,图解传统理论的主要缺陷

表1 p-n结理论分析所涉及的重要因素

明确了传统理论的缺陷及其根源,我们从基本物理规律的要求出发并综合考虑各种要素,提出了创新的p-n结理论。图2给出了创新理论的要点结构和逻辑框图,其要点可归纳为:

(1) 提出并确立了过剩多子的概念。证明过剩多子的浓度及其分布与过剩少子的相同(参见图3)。不仅完美地解释了电中性问题,而且证明多子参与了扩散过程,对电流有贡献。

(2) 解析给出了中性区内的电场并明确了电场的构成和性质(参见图4)。证明伴生电场与过剩载流子(包括过剩多子和过剩少子)有关,而与外加偏压无关。电场的定性和定量描述肯定了多子参与了漂移过程,对电流有贡献。

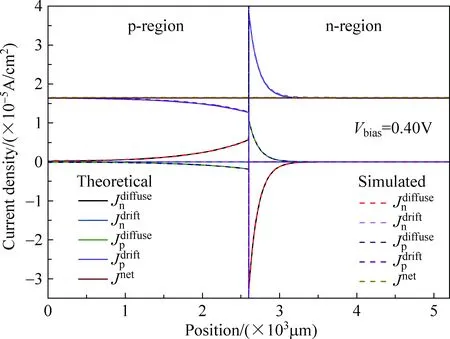

(3) 解析给出了中性区内多子与少子各自的扩散电流和漂移电流,完整地给出了各种电流成分(参见图5)。明确了两种载流子参与电流输运的方式和相应的贡献,完美地解释了电流连续性问题。

图2 创新p-n结理论的要点结构和逻辑框图

图3 p-n结中过剩多子的存在性和空间电荷中性注: 反偏情况下过剩载流子浓度具有负值,而图中纵坐标表示的过剩载流子浓度用绝对值标度

图4 p-n结中性区内电场的构成和性质(a) 稳态情况; (b) 关断瞬态(关断后τp/5时刻,τp是少子空穴的寿命)。其中,E(x)代表总电场,Eext(x)表示外加偏压形成的电场,Eacc(x)表示过剩载流子的伴生电场

图5 p-n结中各种电流成分与电流连续性其中,给出了两种载流子各自的扩散和漂移电流以及总电流

(1) 根据电流的定义直接得到了总电流(参见图5)。将同一空间位置的四股电流成分直接相加得到总电流;所得总电流与空间位置无关,即在偏压固定的情况下处处是常数。尽管相应得到的I-V关系与传统理论的二极管方程相同,但其中已集成并反映了各种要素的作用,物理意义是完整而清晰的。

(2) 提出的过剩多子概念、理论观点以及所得结果具有普适性。既适用于正偏和反偏情形,也适用于小注入和大注入条件。

在创新理论体系中,过剩多子概念的确立和运用是根本性的,对理论体系创新至关重要。正是基于过剩多子的概念和过剩多子的性质,才明确了中性区内电场的构成和性质,同时也完美地回答了电中性问题。过剩多子的定量描述和中性区内电场的定量描述是理论体系的两个重要支撑点。基于这两点,进一步明确了多子参与电流输运的方式、机理和贡献以及不可或缺的作用,定量获得了各种电流成分,并由此直接得到了总电流,同时也完美地回答了电流连续性问题。

3 创新理论的教学实践

3.1 创新理论的主要结果及其解决的主要问题

相对于传统理论的缺陷,这里展示创新理论的部分结果,以便于理解创新理论的意义及其在课程教学中作用。

图3展示了整个p-n结构中过剩载流子的浓度分布(数值模拟结果)。可见,在任何一个区域内,过剩多子都是存在的,且过剩多子和过剩少子的浓度及分布都相同。这一结果无论是对于正偏还是反偏都是适用的(对于小注入和大注入也是适用的),详细的理论证明请参阅作者发表的论文[6]。这表明,正是因为过剩多子的存在才保持了p-n结两侧区域(p区和n区)的电中性。应当说明的是,过剩多子的概念和性质在教科书的传统理论体系中没有述及。尽管某些文献[7,8]仅在讨论大注入和电导调制效应时,个别提到了“大注入条件下多子浓度相应增大”的类似说法,但只是将多子浓度的变化当作一个附带效应或物理现象来看待,从未给出完整的证明。

图4展示了中性区内的电场,其中将理论解析结果和数值模拟结果做了比较。可见,中性区内的电场是由外加偏压形成的电场和过剩载流子的伴生电场两部分叠加而成的,其中伴生电场与外加偏压无关。这些结果是传统理论中没有的。传统理论认为中性区内的电场很小,因而总是可被忽略;并且,从未给出中性区内的电场,这在客观效果上就相当于排除了载流子(无论是多子还是少子)参与漂移的可能性,所导致的后果就是:人们无从知道多子的漂移电流是多少。创新理论给出了中性区内电场的解析表达(定量描述),其重要性不仅在于明确了载流子漂移电流的贡献,而且可直接用于估算p-n结在工作状态下的欧姆压降,还可用于结型器件瞬态特性的分析(例如,考察位移电流的作用与影响)。

图5展示了p-n结在工作条件下各种电流成分及其分布,其中将理论解析结果和数值模拟结果做了比较。可见,各种电流成分在空间上的分布是不均匀的、此消彼长的,但同一空间位置的各电流成分之和(即总电流)是固定不变的,这充分地诠释了电流的连续性;更为重要的是,也充分表明了中性区内的多子既参与了扩散又参与了漂移,且多子漂移电流在各种电流成分中是最大的,明确地显示了多子在电流输运中不可或缺的作用和贡献。这一结果展示的输运细节在传统理论框架下是不存在的(至少是很不完整的),因为既没有描述多子的分布及其导致的扩散,也没有描述电场及其导致的漂移。

3.2 课程教学的问卷调查与结果分析

半导体物理、半导体器件物理、固态电子器件等课程面向应用物理类和电子信息类专业的本科生开设。为了探究学生对于p-n结基本理论的理解,作者设置了若干问题进行问卷调查,设置的问题和调查结果如表2所示。

该项调查是在半导体物理课程之后、半导体器件物理课程进展到p-n结理论时进行的。学生已在半导体物理课程中学过p-n结基本理论,此时进行问卷调查最可能发现问题并利于解决问题,目的是了解学生对于p-n结基本性质和工作原理的理解和掌握程度。由表2可以看到,设置的命题本身具有较强的综合性和一定的迷惑性,设置了4个选项供学生根据自己对命题的理解进行判断作答。由调查结果可以看到,学生对p-n结的基本性质、电流输运过程和机理等问题的回答出乎意料(或者意料之中?)地出现了误解:对每个命题选择“正确”和“错误”的比例都比较高,说明在传统理论框架下,学生对p-n结基本性质和工作原理的理解是模糊的或是一知半解的。这一方面说明传统理论的缺陷对课程教学造成了严重误导,另一方面也反映出课程教学内容改革的重要性和迫切性。作者尝试在教学过程中引入创新理论的观点,这些疑惑都可迎刃而解。

表2 半导体器件物理课程教学调查问卷与结果统计

3.3 相关器件物理效应的学习与理解

众所周知,p-n结以及基于p-n结的各种结型器件中存在各种各样的器件物理效应,这部分内容的教学与基本理论的教学同等重要;在很多情况下,前者可能比后者更为重要,因为前者需要更好的知识结构和综合运用能力。作者在半导体器件物理课程的教学过程中,尝试采用新的理论观点去分析和解决教学、科研实践中的常见问题。比如,半导体中载流子的双极扩散和双极漂移概念,发生电导调制时两种载流子浓度近似相等,结型器件关断瞬态的电荷变化,大注入条件下p-n结理想因子的变化,晶体管基区内存储的过剩多子电荷和过剩少子电荷是否相等,大注入条件下注入效率减小和电流放大因子可能增大,等等。针对这些器件物理效应,如果采用传统理论的观点去理解,总是难免牵强附会或者不知所以然;但如果采用创新理论的观点去理解,就会简单明了得多。

4 结论

基于前面各节的介绍和讨论,可以得到如下结论:

(1) p-n结虽然只是一个最简单的器件构件,但是对其工作原理的分析和理解却是非常复杂的,所涉及的概念、过程、机理等要素有相当一部分在传统理论中尚未述及。传统p-n结理论存在难以克服的重要缺陷,并给课程教学造成诸多困惑甚至误导。

(2) 创新的p-n结理论以提出和确立的过剩多子的概念为主线,解析给出了中性区内的电场并明确其构成和性质;以此为基础,完整地描述了载流子——包括多子和少子——参与电流输运的方式、过程、机理以及贡献,明确了多子在电流输运中——既参与扩散又参与漂移——不可替代的作用。

(3) 创新的p-n结理论是传统理论的丰富和发展,使得p-n结理论变得完整而清晰;完美地回答了电中性和电流连续性等基本物理问题,消除了传统理论的缺陷及其导致的疑问。将创新理论用于半导体物理、半导体器件物理等课程的教学,简明而有效。

本文提出的质疑和所做的创新只侧重于课程教学方面。实际上,本文探讨的问题也与科学研究密切相关。作者预期,将创新理论应用于半导体结型器件的科学研究可能是一个更有价值的课题,愿同各界有识之士一道,共同推进相关工作。

致谢: 作者所在单位2015级微电子科学与工程专业的全体本科生参与了本文的课程问卷调查,学习委员黄晓合同学协助收发问卷并汇总统计数据;作者杨建红教授指导的研究生张洋同学为本文绘制了部分插图,作者在此向他(她)们表示感谢。