古代郑州第一高塔

——开元寺塔考述

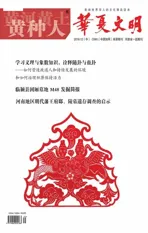

2018-12-27施榕鲍君惠刘效廷

□施榕 鲍君惠 刘效廷

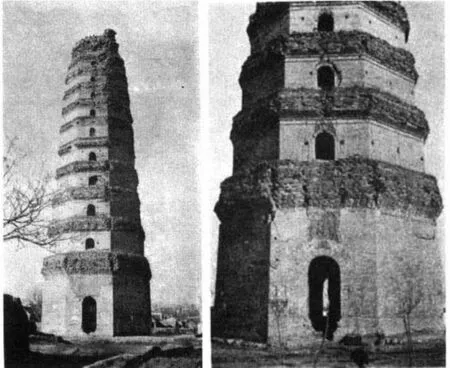

郑州开元寺塔建于宋代,共13级,高50余米,历经宋金元明清千年风雨,形成了“古塔晴云”的壮美景观,可惜在抗日战争时期坍塌。尽管已经消失了70余年,但开元寺塔及“古塔晴云”的美景一直令人念念不忘。鉴于目前有关开元寺塔的建造年代、重修经过等历史事实众说纷纭,相关的诗歌、图片等尚未得到全面的整理,笔者不揣谫陋,从五个方面对开元寺塔试作较为全面、深入的研究。

一、开元寺塔的位置和命名

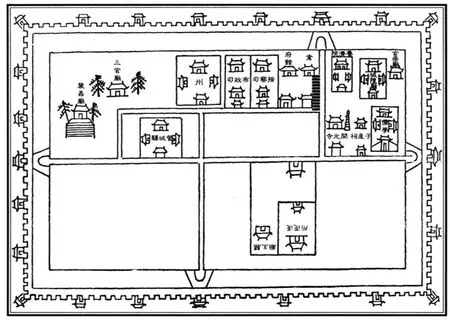

开元寺塔又名舍利塔,位于郑州市开元寺内,是开元寺的藏经之处和存放舍利之处,也是开元寺的标志性建筑物。从明代郑州舆图中可以看到,开元寺毗邻城隍庙、文庙、子产祠(图 1)[1]3。 城隍庙和文庙至今犹存。城隍庙在开元寺东北,文庙在开元寺之东。笔者实地走访附近居民,对照古今地名,可知开元寺的具体位置在现今的东大街与紫荆山路交叉口东北角,即郑州市第一人民医院所在地。1946年,以开元寺为址,建立了河南省立郑州医院,也就是郑州市第一人民医院的前身。如今,医院西边南北走向的“塔湾西街”、郑州城隍庙西向南延伸至医院的“塔湾路”这两个路名,也说明在这附近曾有一座塔的存在。

开元寺的命名与唐玄宗有关。唐开元二十六年(公元738年),唐玄宗“敕每州各以郭下定形胜观寺,改以‘开元’为额”[2]。唐玄宗敕令全国各州风景优美的道观、佛寺改名为开元观、开元寺,郑州开元寺正是由此而来,成为国家认可的官方寺院。明代嘉靖年间编纂的郑州方志,对开元寺也有记载:“在州治之东。唐玄宗开元年创建。国朝永乐十八年,僧明福重建。”[1]125清代的郑州地方志以及民国时期的郑县志,均有关于开元寺的记载。

图1 明《嘉靖郑州志》舆图

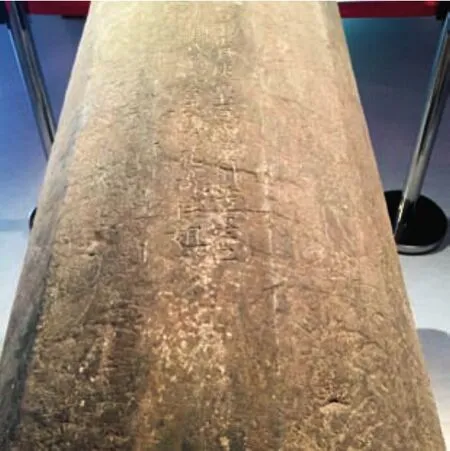

郑州开元寺的名称由唐代年号开元而来,但寺内的这一座舍利塔——开元寺塔,却不是兴建于唐代开元年间,而是北宋初年兴建的。因为塔基地宫内出土了一座石棺,石棺盖上有“大宋开宝九年”的刻字,且棺座的刻纪中有修塔人员的组织情况,所以北宋开宝九年(公元976年),应是开元寺塔的建造年代。《康熙郑州志》记载:“舍利塔在开元寺,高十余丈,唐时建。”[3]这里,应是将开元寺与这座塔的建造年代混为一谈了。《乾隆郑州志》搬抄了《康熙郑州志》对舍利塔建造年代的错误记载[4]17。这两处古籍中的记载错误,是需要我们改正的。北宋景德四年(1007年),宋真宗途经郑州时,来到开元寺观看开元寺塔。史籍在记载这一事件时,特意提到了宋真宗及随从“观新塔”[5]。由此看来,开元寺塔一经建成,即成为郑州名胜,皇帝也慕名而来。

二、开元寺塔的形状和重修经过

郑州开元寺塔建于北宋开宝九年 (公元976年),与开封铁塔 (又名开宝寺塔,建于1049年)的高度差不多,但比后者的建造时间却早了70多年。根据梁思成先生所绘的开元寺塔平面图和比例尺,以及开元寺塔的老照片等资料,可以推算出开元寺塔高50多米。除了开元寺塔外,古代郑州还有其他几座较高的建筑物,如总高37米的嵩岳寺塔、总高34米的法王寺塔、通高24米的永泰寺塔、通高19米的凤台寺塔等。开元寺塔当之无愧地成为古代郑州最高的建筑物,也是整个中国古代较高的建筑物之一。当然,身处21世纪的我们,可能会觉得50多米高的建筑物并不算高,但在古代,一般人居住的房屋是3至5米高,所以对于开元寺塔,古人看来绝对是巍峨壮观、高耸入云。

开元寺塔由地宫、塔基、塔身、塔刹四部分组成,系仿木结构楼阁式砖塔。因为现存的照片上均无塔刹,所以塔刹的形状无从得知。开元寺塔平面呈八角形,轮廓线较直,整体呈角锥状,原为13层,后被毁为11层。塔身一层有明显收分,每层四面辟有圆券门洞,可瞰四周风景。塔身每层均有砖砌出檐与平座。出檐做法为简单的叠涩,叠涩层数自下而上逐层递减。平座隐似以莲瓣形砖叠砌而成,无勾栏。出檐下,有一层似普柏枋的拔檐,普柏枋下有清晰的洞眼。塔座面南,开有两扇铁门,内供石雕佛像。塔内原有棚板、木梯,沿梯盘旋而上可以直至顶层。人立塔上,郑州城内外风景尽收眼底。每逢晴天,白云掠塔而过,塔尖插入云霄,塔身云雾缭绕,令人叹为观止。“古塔晴云”的景观即由此而来。

历经千年沧桑,郑州开元寺屡次重建,开元寺塔也多次维修。清同治十二年(1873年),郑州知州张暄认为开元寺塔乃镇州之塔,与郑州气运相关,于是重修此塔。塔基加固后,张暄移任,修塔之事便不了了之。民国时期,建筑学家杨廷宝先生实地考察开元寺塔,发现“惟塔之西面门洞内,有光绪十一年修葺古塔记碑一座”[6]12-13,就是一通简要记载张暄重修开元寺塔过程的碑。《民国郑县志》收录了此碑文,与杨廷宝先生所记的碑文大致相同。碑文如下:“郑治开元寺有古塔焉,失修者几易代矣。岁癸酉,武林张公讳暄字春庭牧兹土,顾而愀焉曰:‘是塔也,古之遗也,郑之镇也,其废兴不得谓与一州气运无关系。郡人士盍念,诸其各出资为修补计?’佥曰:‘愿为公助。’于是刻日兴作,不数日而址基完固,拟蒇事后泐石记之,张公移任,事遂寝。今以城工记事碑文及此,吾郡人士恐斯举之历久湮没也,志其崖略如此。”[7]585

抗日战争时期,开元寺塔先后遭到国民党军队和日寇的破坏和轰炸。特别是在1944年,日军进攻郑州,飞机在郑州上空狂轰滥炸,开元寺塔在轰炸中坍塌,在塔券洞里躲避炸弹的民众也惨死其中。1946年冬季,河南省立郑州医院(郑州市第一人民医院的前身)以开元寺为址,盖病房楼一座。1949年郑州解放后,医院更名为郑州国际和平医院一分院,后来又改称郑州市第一人民医院。1951年,文物部门曾对开元寺塔地基做清理,因地下水位过高而放弃。1974年,从舍利塔地基挖出碑记、墓室、佛像等石刻后,地基填埋。1977年,郑州市第一人民医院增建门诊楼,其选址位置正好占压了开元寺塔地宫所在位置。为配合该工程建设,郑州市博物馆对开元寺塔地宫再次开展考古发掘,发现2尊夜叉像半圆雕,2尊力士像半圆雕,以及一具石棺,目前藏于郑州博物馆,塔基被填土封实,塔迹至此泯灭。

三、有关开元寺塔的诗篇、图画和照片

现如今,除了塔湾西街和塔湾路这两个路名之外,我们在东大街已经看不到有关开元寺塔的任何遗存。然而,开元寺塔的丰姿,一直令人过目不忘、津津乐道,数量众多的诗歌、图画、照片可以作证。

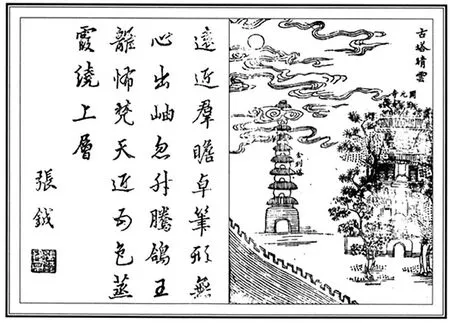

清代乾隆年间,郑州知州张钺将开元寺塔耸入云霄的景观命名为“古塔晴云”,列为郑州八景之一,这就是“古塔晴云”这一名称的起源。在张钺主持编纂的《乾隆郑州志》中,有他的“古塔晴云”七言绝句诗歌和配图(图2),诗曰:“远近群瞻卓笔欣,无心出岫忽升腾。鸽王离怖梵天近,五色蒸霞绕上层。”[4]24张钺还为“古塔晴云”写了一首五言律诗,与其七言绝句的意思相同,都是赞叹古塔巍然、高耸入云之作,诗曰:“开元初地辟,云际涌浮图。独立遗千劫,凌空占一隅。絮粘连不断,肤合有疑无。背郭炊烟起,常将霁霭俱。”[4]415

清雍正年间的郑州训导韩定仁,曾写有《郑州开元寺塔》一诗。虽然这首诗并未完整保存下来,但从残存的诗句来看,诗人是赞叹开元寺塔高耸入云,拾级而上可以俯瞰整个郑州,还可以眺望到远处的嵩山和黄河,鸟雀似在脚下飞翔,人如立于林中:“□制疑神功,峻耸插云表。碣志创始年,苔蚀难□□。□□拾级登,俯看城郭小。黛抹二室山,黄河流浩渺。足底鸟雀飞,人在林木杪。爽垲元龙楼,老眼恣远眺。一□□□置,自远尘氛扰。起然拔俦匹,形神何矫矫。”[4]417

清光绪年间的郑州学正朱炎昭(1832—1919年)亦曾作诗咏赞开元寺塔:“闲云片片度晴晖,缥缈偏从断塔归。秃顶疑磨苍盖漏,无心乱化白衣飞。飘过雉堞天迷远,煖上鳌峰露已晞。幻极古今多变态,何堪翘首望依依。”[7]667这首诗表明,此时开元寺塔“秃顶”,已是无顶之塔,但“闲云片片”环绕古塔的景象依旧令人诗兴大发,感慨万千。

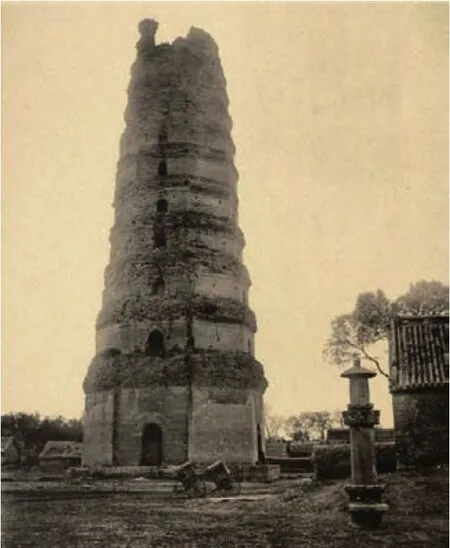

20世纪初,法国人拍摄了开元寺塔,还将这一美景制作成明信片,让全世界欣赏 (图3)。现今,这幅图在网络上热传,广受关注。民国时期编纂的《民国郑县志》中,也有张钺的“古塔晴云”配图(图 4)和诗歌[7]29-30,但与《乾隆郑州志》中的“古塔晴云”诗歌和配图并不相同,其诗曰:“擎天一柱映斜日,高造浮屠上入云。伊孰当年藏舍利,烟岚雨后色平分。”《民国郑县志》中的“古塔晴云”图,图下方中间的“东门大街”,就是现在的东大街。图右下方的“古之遗爱”,指的是子产祠,现已无存。子产是春秋时期执掌郑国国政的政治家,被孔子誉为“古之遗爱”。为了纪念子产,郑州人在城中为他建造了祠庙,就在开元寺和文庙之间。

图2 《乾隆郑州志》中的“古塔晴云”图和诗歌

图3 20世纪初法国明信片上的郑州开元寺塔

图4 《民国郑县志》中的“古塔晴云”图

图5 20世纪20年代日本学者拍摄的开元寺塔

图6 20世纪20年代日本学者拍摄的尊胜陀罗尼经幢

图7 杨廷宝先生拍摄的开元寺塔

19世纪末20世纪初,日本学者不约而同地深入中国内地、边疆考察古建筑。日本著名古建筑学者关野贞(1868—1935年),从1910年开始,多次来到中国,在山西、河南、山东、江苏、浙江等省广泛调查古建筑、陵墓和佛教艺术,并进行广泛拍摄。日本著名佛教学者、古建筑专家常盘大定 (1870—1945年),在1920年后曾先后五次亲至中国,毕生研究中国佛教。他们拍摄的照片,保存了20世纪初中国文物古迹的大体面貌,记录了很多现在已经消失了的风景,郑州开元寺塔即是其中之一(图5)。在他们拍摄的开元寺塔照片中,塔前方的尊胜陀罗尼经幢也入了镜。这座经幢的造型也相当美观。老照片更是把文物的沧桑气息显露无遗(图6)。

20世纪30年代,中国建筑学家创立了中国营造学社,刘敦桢、梁思成、林徽因、杨廷宝等先生以中国古建筑为主要研究对象,开展了大规模的中国古建筑田野调查工作,取得了辉煌成就。杨廷宝先生详细勘察了开元寺塔,并拍下了这座塔的照片(图7)[6]。梁思成先生为这座塔绘制了素描图(封三-1)[8]。

在网上查阅开元寺塔的资料时,笔者发现了名为“逾淮之橘”的博客上有两张老照片 (封三-2、图10), 分别摄于1936年、1937年,由郑州市民丁全顺先生供图。

四、开元寺塔的出土文物

1944年开元寺塔被日本飞机炸毁,现在郑州东大街已经没有任何有关开元寺塔的实物遗存。1977年文物工作者发掘了塔基,出土的文物存于郑州博物馆。我们可以前往郑州博物馆的“石刻艺术展厅”,欣赏开元寺塔地宫内出土的石棺和石雕。

石棺长0.8~1.05米,宽 0.37~0.56 米,高 0.4~0.53 米,由棺盖、棺身、棺基座三部分组成,整体呈倾斜状,前宽后窄、前高后低、下宽上窄(图9)。棺盖呈半圆七棱形,前后出檐,盖上阴线刻缠枝牡丹花纹,正中一面上部刻有楷书“匠人鱼继永”,下部还有楷书题铭“唯大宋开宝九年岁次丙子正月庚寅十一日戊寅制造毕工施主预超妻王氏男□贝新妇惠氏孙儿合子孙女花哥伴姐”48字(图10)。

棺体中空,长0.92米,四面浮雕。棺身左右两侧为浮雕释迦牟尼涅槃十弟子送葬图。左侧有五名弟子和一只护棺狮。最前面的一弟子坐地捶胸,仰面大哭,其后一弟子掩面痛哭,又有二弟子抱头哀嚎,最后一弟子面向里,手拍棺墙,掩面而泣,后面有一狮子四肢朝天,似痛不欲生(图11)。右侧也有五名弟子和一只护棺狮。前面的三名弟子,一弟子哭昏在地,一弟子从后搀扶,另一弟子手端钵盂鼓腮喷水施救,后面两弟子作掩面痛哭状,最后还有一狮子仰面蹲卧(图12)。两组雕刻小巧精细,人物表情刻画得栩栩如生,表现出了北宋工匠丰富的想象力和高超的雕刻技巧。棺身下雕须弥座,四角有力士柱,四周雕有11个壸门,门内各有一伎乐人,分持琵琶、笛子、排箫等乐器。棺身前后均雕有假门,形制相同,其中前门两侧有两名力士持械守护 (图13)。

棺基座为须弥座,四角处各有一力士,袒胸露体,奋力负棺;底座壸门内雕有祥瑞异兽,或猛扑向前,或仰首怒吼,非常生动。基座上平面刻有小楷题记,记载了修塔的组织人员、施主姓名、施舍物品,还有僧人姓名、各种舍利、佛骨、佛牙,以及一些有关宋初国都开封城内寺院方位的记载,如 “东京左街相国寺”“东京右街开宝寺”等,还明确记载了上述寺内有 “法华院”“东经藏院”“文殊阁”“不动尊院”“弥勒院”等寺内建置,为研究宋初寺院提供了重要的史料。整个石棺造型精美,刻工细致,人物形象表达真实细腻,显示出宋代工匠高超精湛的技艺。

图8 1937年的开元寺塔(南视)

图9 石棺

图10 石棺棺盖上的刻字和花纹

图11 石棺左侧面的送葬图和乐伎

图12 石棺右侧面的送葬图和乐伎

图13 石棺正面上的假门

除了这座石棺外,开元寺塔地宫内还有四座栩栩如生、造型精美的石雕,其中两座为武士石雕(图14),两座为夜叉石雕(图15)。

图14 武士石雕

图15 夜叉石雕

五、开元寺塔的传说

虽然开元寺塔不复存在,但有关开元寺塔的诸多传说,依然流传于民间,印证着这座塔的真实存在及其神奇之处。

传说开元寺塔下边有一口古井,井中泉眼直通大海,如果在井里打水,井水就会上涨,淹没郑州城,因而谁也不敢在井里打水。这是因为塔下有一地宫,就是出土石棺的这一地宫,因地下水位较高,地势低洼,地宫内积水很多,所以形成了古井通海之说。

相传,嫦娥仙子有一次遨游天空,突然被开元寺塔挂住了裙子。仙子一怒之下,将塔尖打落到黄河北岸的原阳县。据说原阳县黄河岸边确实有一座小塔,酷似大塔的塔尖。

还有这么一首民谣:“郑州像只船,塔儿像桅杆;铁锚放大堂,县城不摇晃。”意思是说,郑州地形西高东低,像一只大船停泊在岸边,船头向西,船尾向东,高高的开元寺塔就是这只船的桅杆;这只船从大海漂泊到嵩山脚下,碰到岩石,走不动了,所以一直摇晃,在县衙大堂放一大铁锚,这船就稳了。

当前,郑州市正在着力打造位于中心城区核心地带的商都历史文化区,改善居住环境,修复古城风貌。开元寺塔作为商都历史文化区内的传统地标,同时也是郑州老城文化资源中的制高点,具有必不可少的历史提示性和标识性,为了传承郑州历史文脉,彰显文化特色,即将进行复建。复建后的开元寺塔,是郑州历史文化名城历史文化传承的重要载体,有利于公众感知郑州深厚的历史文化内涵。