改革开放40年我国干部人事制度变革逻辑

——基于166项干部人事政策的样本分析

2018-12-26祁凡骅

祁凡骅 林 欣

改革开放以来,我国经济政策、制度转型创造了“中国奇迹”。[注]樊纲:《公共选择与改革过程——不同改革道路实现原因的一种比较研究》,载《经济社会体制比较》,1993(1);林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海,上海人民出版社,1994。回顾这一发展历程,我们不难发现,作为这个历史变革进程的一部分,干部人事制度改革被提上重要议事日程,并取得很大进展。基于干部人事制度不断改革、推进的背景,国内外学者对我国干部人事制度的研究取得了一系列规范、系统的研究成果,从宏观、微观、理论、实践等不同维度对我国干部人事制度变迁的演进规律和形成机理进行了深入解读,其研究的主要内容可以归纳为几个方面:一是由“面”铺开,对干部人事制度改革的某一特定时间段的历史变迁、存在问题、思路借鉴等方面进行纵向描述性剖析,如徐颂陶、孙建立主编的《中国人事制度改革三十年》、中央组织部编写的《十四大以来干部制度改革经验选编》等,这些研究清晰地展示了干部人事制度改革的发展脉络、制度背景与内容构成。[注]刘再春:《党政领导干部选拔任用制度改革研究》,华东师范大学博士学位论文,2004。二是由“线”延伸,从我国干部人事政策中,选取具体政策(主要包括干部人事制度中选拔、考核、用人、绩效、监督等具体环节上出台的一系列政策)进行深入解析,如张铁网对干部考核制度的历史变迁、新时期干部考核制度的变化、考核主体内容、评价方式等问题进行深入探讨[注]张铁网:《领导干部考核制度改革与创新》,北京,中共中央党校出版社,2003。;高兰等对干部教育培训制度、干部监管机制等干部人事制度中的具体环节进行详细介绍。[注]高兰:《干部制度改革与创新》,北京,中共中央党校出版社,2001。三是由“点”深入,对干部人事制度中的领导干部个体层面进行集中的实证性探讨。以薄智跃为代表的学者从晋升激励的角度研究官员选拔晋升,通过大量的定量分析认为领导干部的选拔任用与当地经济发展、人口规模、政府财政收入紧密相关,得出官员流动的“政绩模式”。[注]Bo,Z.“Economic Performance and Political Mobility: Chinese Provincial Leaders”.Journal of Contemporary China,1996,5(12):135-154.这些研究成果从“点”“线”“面”出发,构成关于干部人事制度变迁的研究基础。

总的来说,关于我国干部人事制度改革的研究,有待解决的问题主要有:(1)研究时间跨度有待延展。当前对干部人事制度的整体性分析主要集中于改革开放前30年(1978—2008),对2008年以后的干部政策主要针对具体单项政策进行解读,研究内容相对分散,未形成对改革开放40年的整体性、系统性的研究。(2)研究方法相对单一。文献、历史等描述性分析方法运用得最广,案例分析、实证分析相对较少。特别是实证分析方法主要运用于干部人事制度的微观层面的研究,尚未进入中观、宏观层面。(3)研究内容有待深入。当前研究主要集中于对政策的简要梳理、背景介绍,缺乏对其内在规律和逻辑的深入挖掘。

针对这些问题,本文将“面”与“线”结合,对改革开放40年干部人事制度进行梳理、总结,以发现其制度背后的运行规律,在人力资源管理的基础上,从政党治理、领导力的视角,对改革开放40年来出台的具体政策进行分类、归纳,透视干部人事制度的历史变迁,目的在于探究和总结改革开放40年来我国干部人事制度变革的客观规律,寻找经验,反思借鉴,并研判未来趋势。

一、干部人事政策的内容与分类

正式的干部人事制度体系本身就是由一系列政策法规构成的系统,是干部人事制度研究最为重要的基础和依据。[注]刘再春:《党政领导干部选拔任用制度改革研究》,华东师范大学博士学位论文,2004。学界对干部人事政策的类别划分主要以政策主体为依据,将干部人事政策分为三大类:党政干部制度、国有企业人事制度和事业单位人事制度,并在此基础上按照政策目的,将其细分为人才资源开发制度、工资福利制度、专项人事制度、人事宏观制度、人事监督仲裁制度等几类。[注]徐颂陶、孙建立主编:《中国人事制度改革三十年》,北京,中国人事出版社,2008。此外,叶国文从历史视角出发,将政策依据时间阶段,划分为革命社会、计划社会、转型社会、市场社会、现代社会五个时期进行对比,为我国当前人事制度改革提供历史经验借鉴。[注]叶国文:《社会转型与资源整合——从党管干部到党管人才制度变迁研究》,载《中共浙江省委党校学报》,2005(5)。谭超运从人事管理环节出发,将干部人事政策划分为“进、管、出”三个部分,即进入干部队伍的方式政策、进入干部队伍之后和离开干部队伍之前的阶段政策、离开干部队伍的政策[注]谭超运:《论人事政策的概念、结构和功能》,载《中国人才》,1998。,以此将干部人事变迁路径放置于人力资源视角下进行深入剖析。

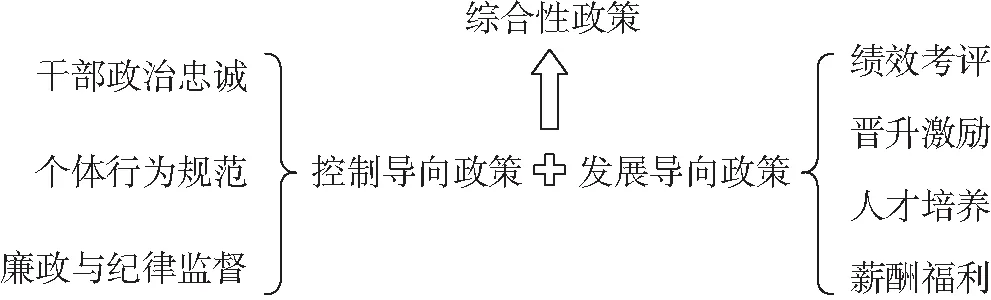

检视已有的文献可以发现,目前对干部人事制度及政策的研究多是从历史视角入手,纵向梳理阶段性干部人事政策的演进路径,且多数研究聚焦于单一的具体政策,对干部人事制度的整体性分析研究较少。为此,我们在前人研究的基础上,从政党治理和领导力的视角出发,洞察干部人事制度的变迁动因及演进逻辑。从政党治理的角度,我们发现:控制驾驭是执政的基础,刺激发展是可持续的关键。改革开放40年来,我国干部人事制度不同历史阶段的变革,都蕴含着控制与发展的制度取向。为此,我们将干部人事政策归纳为控制导向政策、发展导向政策与综合性政策三类。

(一)控制导向政策

人事控制作为社会主义国家政治体制的一个本质性特征[注]Li,A.“Political Performance and Provincial Governors Promotion in China from 1999 to 2007”.Alternatives: Turkish Jornal of International Relations,2010,9(3):26-45.,影响着制度安排和权利配置。[注]祁凡骅、陈曦:《中国关于晋升驱动结构的测度与评价》,载《公共管理与政策评论》,2017(4)。尽管随着时代的变革,干部人事制度变革过程中的具体环节一直在调整,但控制导向政策理念始终贯穿在干部人事工作中,其时代内涵不断得到拓展、丰富。总的来说,控制导向政策主要包括干部政治忠诚、个体行为规范、廉政与纪律监督等规制性政策,其目的在于规范干部行为,推进干部队伍建设向规范化、法制化、民主化迈进。如在干部人事工作中强调“党管干部”“政治标准”“高度重视思想政治教育”“从严治党”等理念,始终作为改革开放40年来干部人事制度变革过程中的核心思想,并得以不断推进。

(二)发展导向政策

发展导向政策作为干部人事政策的重要组成部分,既关系到干部职业生涯发展、干部队伍建设,更关系到政府自身改革创新的深入推进。干部人事政策中的发展导向政策主要包括:干部的绩效考评、晋升激励、人才培养、薪酬福利等方面的管理政策,其目的是激发干部积极向上、工作投入的内在驱动。在发展导向政策中,“功绩优先”的晋升理念、“经验优先”的干部选拔设计思路、“知识化”的用人导向、干部学习制度化、公职人员薪酬制度的完善等,在改革开放40年的历程中不断地深入,成为从理念、实践、制度供给等方面激励干部积极向上的重要驱动力。

(三)综合性政策

综合性政策是指兼具控制和发展二者的综合性政策法规,既包含干部人事政策中的规制性政策,又涉及干部人事管理中人才培养、干部培训、薪酬福利等方面的管理政策。如1979年底出台的《关于实行干部考核制度的意见》,要求干部考核要做到“赏罚分明,有升有降”,这既包括干部人事的控制导向政策内容,又包含发展导向政策,二者兼顾则为综合性干部人事政策,如图1所示。

图1 干部人事政策分类图示

我国干部人事制度的变迁逻辑,实质上是一个控制与发展的协调、平衡过程。二者平衡过程中体现了哪些用人之道?其政策工具的变迁是怎样的?值得我们仔细地进行梳理、总结和研判。

二、数据来源

(一)样本的选择

本文研究的政策样本文件主要来自中国政府网、中央组织部、人力资源和社会保障部网站、人民网、百度百科等网络资源,结合《干部人事制度改革政策法规文件选编》《人事工作文件选编》《中华人民共和国人事工作大事记》《中国人事制度改革三十年》等图书、文件汇编资料,按照发文时间、文件核心内容、政策类型、政策关键词等进行样本搜索,共检索出改革开放40年以来,与干部人事工作相关的政策文件合计193份。在初步检索的基础上,为保证样本数据的有效性,依据以下原则对所获得的样本文件进行进一步的筛选和整理:(1)政策发布的时间为改革开放政策提出以后,即1978年12月至2018年10月;(2)政策文件类型主要包括法律、法规、意见、规划、准则、条例、办法等相关文件,领导人讲话、工作报告、意见征求稿等不计入本研究样本范围;(3)政策执行对象主要包括党的组织部门管理的领导干部以及党政机关一般工作人员,国有企业、事业单位的普通工作人员不计入样本研究范围;(4)发文单位为中共中央、国家行政机关等的中央政策文件,各省、直辖市、自治区及其直属机构的政策发文不计入研究样本。通过上述四项原则,我们对初始样本进行筛选,最终选定纳入研究样本的政策文件共计166份。

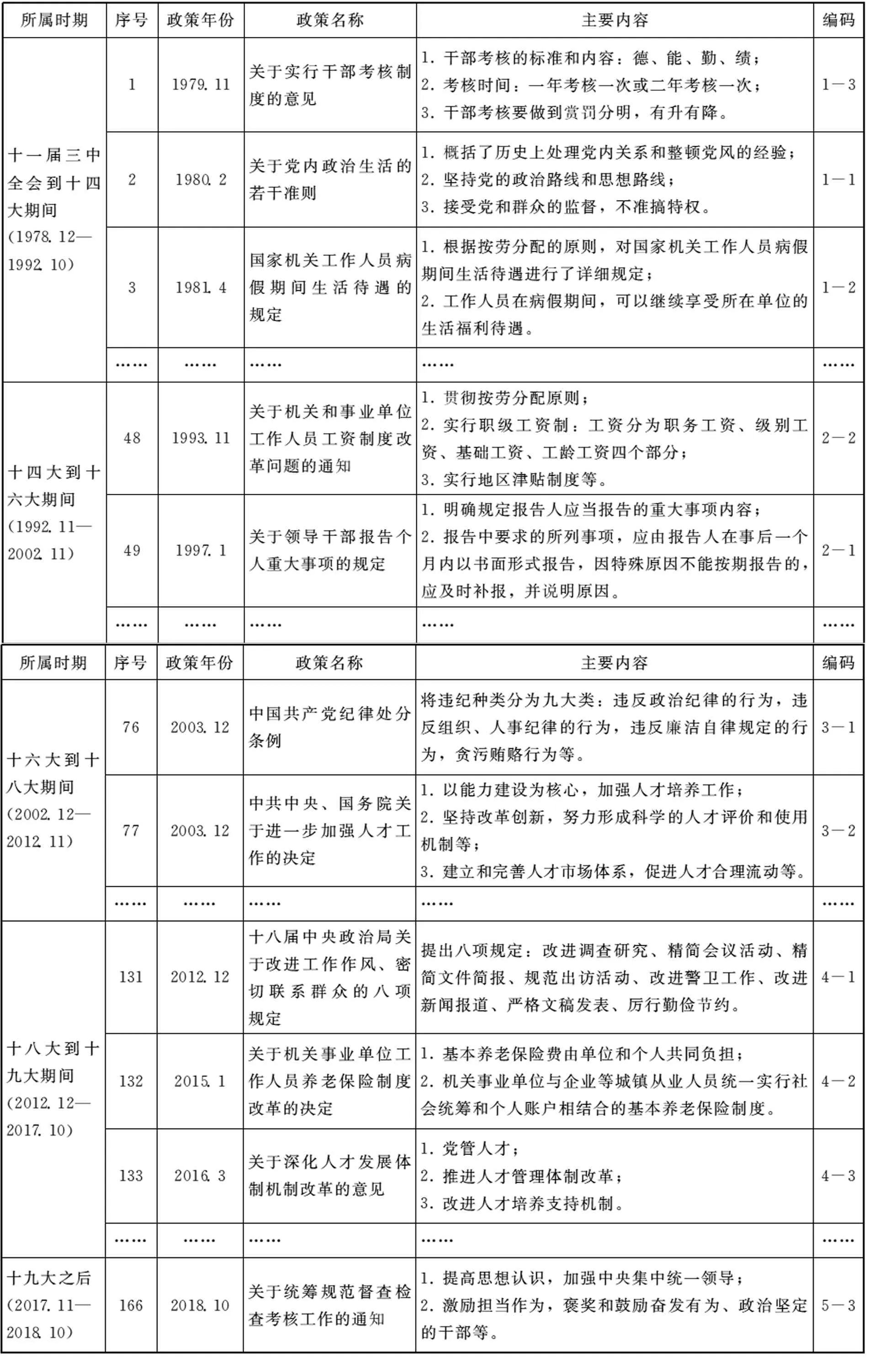

(二)样本的编码

我们针对筛选出的166份文件按照其内容进行纵向与横向的分类编码。纵向编码按时间阶段划分为五个时期,分别是:中共十一届三中全会到十四大期间(1978.12—1992.10)编码为“1-”;十四大到十六大期间(1992.11—2002.11)编码为“2-”;十六大到十八大期间(2002.12—2012.11)编码为“3-”;十八大到十九大期间(2012.12—2017.10)编码为“4-”;十九大之后(2017.11—2018.10)编码为“5-”。横向编码则依据干部政策内容,编码原则为:属于控制导向政策编码为“1”,发展导向政策编码为“2”,兼含控制和发展导向政策的综合性政策编码为“3”。具体政策编码见表1:

表1 干部人事政策内容编码表

三、改革开放40年干部人事政策的文本分析及制度演进规律

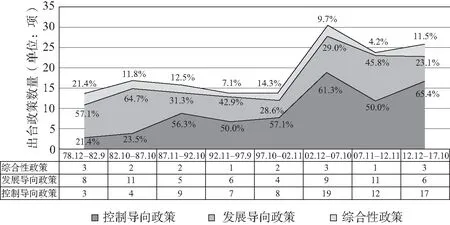

不同阶段所出台的干部人事政策反映管理的价值偏好。依据中国共产党党代表大会召开的时间,可以将改革开放40年的干部人事制度分为五个阶段:中共十一届三中全会到十四大期间(1978.12—1992.10),干部人事制度的恢复与创建;十四大到十六大期间(1992.11—2002.11),干部人事制度的探索与发展;十六大到十八大期间(2002.12—2012.11),干部人事制度的健全与巩固;十八大到十九大期间(2012.12—2017.10),干部人事制度的深层变革;十九大之后(2017.11—),干部人事制度的新导向。十九大之后出台的政策文件,由于时间短,样本量少,缺乏一个完整的政策研究周期,在此不列入分析改革开放40年阶段性规律特征的样本,单列作为十九大后党和国家对干部人事政策导向的趋势预测分析。在此基础上,我们对改革开放以来166项干部管理政策进行了梳理分类(见图2),依据控制导向、发展导向、综合性这三类政策出台的数量,可以看出每个阶段干部人事管理的工作偏好。

图2 改革开放40年干部人事制度改革的政策统计

(一)中共十一届三中全会到十四大期间,干部人事制度的恢复与创建(1978.12—1992.10)

1.以“发展为先导”的改革思路:改革开放到中共十二大期间干部人事制度的恢复(1978.12—1982.9)

“文化大革命”期间,我国干部人事管理机制遭到严重破坏。中共十一届三中全会的召开,实现了对干部人事工作的拨乱反正,原有的干部管理制度逐步恢复正常。随着改革开放后,党和国家工作重点转移到了社会主义现代化建设方面,恢复中的干部队伍建设面临的问题日益突出。我国干部队伍亟待补充,干部制度急需重建。这个阶段出台的干部人事政策集中体现了以“发展为先导”的改革思路。由图2可知,在该阶段的14项干部人事政策中,控制导向、发展导向、综合性的干部政策分别占该阶段干部政策总数的21.4%、57.1%、21.4%。党和国家以“发展为先导”的干部人事改革思路具体表现在:以干部“四化”(革命化、年轻化、知识化、专业化)的提出、建立老干部退休制度为突破点,出台《关于加强干部教育工作的意见》《国家行政机关工作人员升级奖励施行办法》《关于建立老干部退休制度的决定》等政策法规,开始进行对干部考核、培训、招聘、薪酬福利设置的尝试性探索。

2.“发展优先”的改革理念:中共十二大到十三大期间干部人事制度的初探(1982.10—1987.10)

1982年9月,中共十二大隆重召开。会上,邓小平当选中央军委主席。这个时期的干部人事制度建设在延续十二大之前以“发展为先导”改革思路的基础上,更加注重干部队伍的发展。分析十二大到十三大期间(1982.10—1987.10)出台的干部人事政策可以看出,发展导向政策占政策总数的64.7%,而控制型政策与综合性政策仅占23.5%和11.8%。相较于上一个周期(1978.12—1982.9),该阶段发展导向政策比重增长,更加充分地体现了十二大到十三大期间“发展优先”的改革理念。在这一阶段中出台的干部队伍分类管理、加强干部培训、干部工资制度改革等政策,对进一步发展干部队伍、加强干部队伍建设进行了大胆尝试和积极探索。

3.以“控制为先导”的管理思路:中共十三大到十四大期间干部人事制度的创建(1987.11—1992.10)

中共十三大召开到十四大的五年间,在改革开放十余年对干部队伍建设发展的基础上,逐步开始了干部队伍的规范化建设。在1987年11月至1992年10月间,党和国家出台的关于干部队伍廉政监管、干部个人监督等控制政策共9项,占该阶段政策总数的56.3%,明显高于同期的发展导向政策(31.3%)。在这个阶段的干部人事制度调整中,特别是出台了《中华人民共和国行政诉讼法》《国家行政机关工作人员贪污受贿行政处分暂行规定》《人事部门廉政建设暂行规定》等法律法规,作为基础性控制制度,体现了该阶段以“控制为先导” 的管理思路。

总的来看,从改革开放到中共十四大召开前夕这个阶段,干部人事制度改革轨迹呈现为:从改革开放到中共十二大以“发展为先导”的改革思路,到中共十二大到十三大期间以“发展优先”的改革理念,再到中共十三大至十四大期间以“控制为先导”管理思路的历史转变过程。从这个历史发展过程来看,这个时期的干部人事制度演进逻辑是:“先发展,后控制”。这同当时“文化大革命”后百废待兴的历史背景密切相关。

(二)中共十四大到十六大期间,干部人事制度的探索与发展(1992.11—2002.11)

1.“整体推进”的管理逻辑:中共十四大到十五大干部人事制度的探索(1992.11—1997.9)

从1992年中共十四大召开,到1997年的五年间,正值全面建设中国特色社会主义时期。这一时期,在经历了改革开放十余年干部人事制度的恢复与尝试后,干部人事管理中仍然存在人才使用不合理、干部激励制度欠缺、干部管理体制偏差等问题。为此,国家出台一系列政策条例对干部人事制度进行调整。在这五年中,主要以《国家公务员暂行条例》和《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的出台为标志,着重于干部人事管理的基础制度建设。该阶段出台的《国家公务员奖励暂行条例》《国家公务员职务升降暂行规定》以及《国家公务员培训暂定条例》等,都是对公务员管理环节上作出的更细致的规定。在上一阶段以“控制为先导”的管理思路基础上,这一阶段发展导向的政策也有所强化,干部人事制度改革中的控制和发展政策呈现出均衡态势。在这个阶段,控制导向的政策(7项)与发展导向的政策(6项)的出台数量基本持平。该阶段的干部人事制度的变革体现了控制与发展并重的思想。

2.“控制偏向”的改革逻辑:中共十五大到十六大干部人事制度的发展(1997.10—2002.11)

中共十五大到十六大期间,在此阶段,对十四大到十五大期间的干部人事制度政策有所调整,干部人事制度改革的控制导向有所加重。十五大召开后,党和国家在全面总结上一阶段干部人事制度改革的经验基础上,针对干部人事制度与经济社会发展不匹配的问题,进一步确立了新时期干部人事制度改革的总体逻辑,即“控制偏向”的政策改革逻辑,控制导向政策得到了较大程度的强化。在这个阶段,控制导向政策、发展导向政策的出台数量分别是8项和4项,出台的控制导向政策是发展导向政策的2倍;党和国家对干部选拔任用过程进一步细化,如关注干部任前公示、公开选拔等干部选拔任用的过程;同时在规范干部考核标准、完善干部队伍激励保障机制等方面进行更加深入的探索。

总的来说,从中共十四大召开到十六大召开前夕这一阶段,我国干部人事制度改革思路呈现为:从十四大到十五大期间“整体推进”的管理逻辑,转向十五大到十六大期间“控制偏向”的改革逻辑的变迁过程。从这个历史变迁过程来看,这一时期的干部人事制度的基本逻辑是“控制与发展并行,更加注重控制”,党和国家更加注重现代干部人事制度的构建。

(三)中共十六大到十八大期间,干部人事制度的健全与巩固(2002.12—2012.11)

1.“侧重控制”的改革取向:中共十六大到十七大干部人事制度的健全(2002.12—2007.10)

进入新世纪以后,随着社会主义民主政治的发展,群众的民主法制意识日益增强。与此同时,干部队伍建设中用人不正之风、腐败行为屡禁不止,政府公信力受到挑战。这为干部人事制度改革提出了更高、更新的要求。中共十五大到十六大期间“控制偏向”的政策改革逻辑开始向“侧重控制”转变。这一时期,党和国家“侧重控制”的干部人事制度改革取向主要体现在:加强对干部队伍的监督、强化干部队伍的廉政建设、将群众的意见纳入干部选拔过程中。在这个阶段,党和政府出台了大量的干部人事管理政策,主要以控制取向为主。由图2可以看出,控制性人事管理政策占该阶段政策总数的61.3%。在这个阶段,党和国家出台了关于领导干部选拔任用过程监督、党内监督纪律处分条例等多个法规。其中,《公务员法》的颁布实施,是干部人事制度现代化的重要标志。

2.“平衡发展”的管理取向:中共十七大到十八大期间干部人事制度的巩固(2007.11—2012.11)

随着中共十七大的召开,干部人事制度改革随之进入新的调整周期。尽管监督与控制仍然是这个时期党和国家干部人事工作的主题,但相较于上一周期“侧重控制”的改革取向,加大了对干部队伍发展的政策力度,例如在干部的人才队伍建设、住房福利、带薪休假上有了明显的注重。与此同时,对干部队伍整体的监督力度始终没有放松,如对“裸官”的治理、对预防腐败体系的规划、加强党委(党组)中心组学习、干部选拔任用工作责任追究等,都出台了相关控制政策,进行了详细的规定。该阶段出台的24项干部人事政策中,控制导向政策占政策总数的50%,发展导向政策占政策总数的45.8%,二者数量基本持平,体现了干部人事制度“平衡发展”的管理取向。

总的来看,中共十六大到十八大前夕这一阶段,干部人事制度改革的思路具体表现为:从“侧重控制”的改革取向向“平衡发展”管理取向的过渡。这个时期的干部人事管理逻辑是“侧重控制,平衡发展”,对干部人事制度改革进行全方位的调整,在控制的基础上辅以发展,在发展的过程中着重控制。

(四)中共十八大到十九大期间干部人事制度的深层变革(2012.12—2017.10)

中共十八大以来,全面从严治党拉开帷幕,干部人事制度改革围绕从严治党深化展开。这一时期的干部人事调整思路更加注重对干部队伍的管理与监督,控制导向政策得到了更大程度的强化,干部人事制度改革逐步从上一周期的“平衡发展”逻辑取向,向“控制优先”的改革逻辑转变。从图2中可以看出,以习近平同志为核心的党中央执政以来,在干部人事制度变革的政策中,控制导向政策占政策总数的65.4%,显著高于发展导向政策(23.1%)。从中央发布的八项规定开始,新时期的干部人事制度更加注重干部队伍的思想、组织、作风建设。从防治干部“带病提拔”到领导干部报告个人有关事项的规定;从推进“两学一做”学习制度化、常态化到加强干部理想信念和道德品行教育;从加强和改进优秀干部培养选拔工作的规定到深化人才发展体制机制改革,监督控制在干部人事制度中愈加具体和细化。“控制优先”成为这一时期的干部管理逻辑。

总而言之,改革开放40年的政策梳理显示出:不同历史阶段,干部人事政策取向在发展和控制之间波动摇摆,但总的趋势是“发展相对稳定,控制逐渐加强”。

四、新时代我国干部人事政策新导向

改革开放40年来,我国干部人事制度在不断总结、完善、积累经验的过程中取得了丰富的成果。干部人事制度的未来趋势显示为基于控制与发展双重作用的过程。控制是政党执政的基础,发展则是回应该时代面临的经济治理、社会治理等一系列问题的需要。中共十九大之后,在2017年11月至2018年10月期间,出台的涉及干部人事制度改革的政策共计10项。其中,《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》,旨在调动干部队伍的主动性、积极性和创造性,激励发展目标清晰。在十九大后出台的干部人事政策中,发展导向政策占其中的50%(5项)。随着“控制优先”的干部人事制度的推进,我们预测,十九大之后的干部人事政策中,发展的权重将会得到提升。未来,我国干部人事制度将朝问题导向、创新导向、能力导向、智能化导向发展。

(一)问题导向:“全面从严治党、全面从严治吏”持续深入

从严治党理念始终贯穿于改革开放40年的干部人事工作中,是深化干部人事制度改革、着力破解干部队伍建设中的难题、抑制腐败向深层次发展的关键,是控制导向政策的主要核心观念,体现了中国共产党治党管党的逻辑。改革开放40年来,中国共产党带领人民群众取得了举世瞩目的成就。但在新时期下,党内也面临着党风不正、思想信念动摇、权力腐败等挑战。面对着权力异化带来的严峻形势,“全面从严治党”的任务在新时期下显得更为艰巨与紧迫。全面从严治党的关键在于全面从严管理干部。新形势下,中国共产党对干部选拔、管理提出了更严格的要求:一是从体制机制出发,以问题为导向,把从严治吏和加强对权力的监督机制紧密结合起来,对干部腐败零容忍,健全权力监督与制约机制;二是从组织层面出发,加强党政领导干部队伍建设,选好用好干部;三是从领导干部自身出发,在坚持党的纪律底线的同时,让制度成为从严治党的“高压线”,让纪律成为治党管党的“标尺”,用反腐败重塑政党形象。未来,全面从严治党、从严治吏必将持续深入。党要基业长青,以问题为导向的全面从严治党、全面从严治吏势在必行。

(二)创新导向:人事管理为人才让路

创新导向的人才管理思路是干部人事制度管理中发展维度的明确体现。改革开放40年来,在党和国家相关政策的大力支持下,我国的高层次人才队伍日益壮大。随着大数据时代的开启,不断冲击着我国政府治理、公共决策与数据管理,创新型干部人才队伍的建设逐步成为现阶段干部人事制度管理的重大课题。中共十八大报告指出,加快创新创业人才培养力度,充分利用国内国际人才资源,为人才创新开发与培养明确了方向。这就要求在新时期的干部人事管理中要为人才让路。一方面,在大数据时代背景下,民众对政府数据服务需求的日益旺盛,但由于政府数据管理在顶层设计上的宏观性存在先天不足[注]于浩:《大数据时代政府数据管理的机遇、挑战与对策》,载《中国行政管理》,2015(3)。,再加之数据服务的复杂性和专业性,干部队伍中亟待专业化人才的加入。因此,创新型干部队伍人才,尤其是数据管理人才、专业技术人才显得尤为重要。另一方面,随着执政水平的提高,政府管理中管制的成分正在日益减少,建立服务政府已成为政府管理体制改革创新的重要目标。[注]俞可平:《大力建设创新型政府》,载《探索与争鸣》,2013(5)。这就要求我们在干部队伍建设中,广泛吸纳具有多样化能力的创新型人才,培养具有思维多样化、知识结构多样化的创新型干部人才队伍,以满足日益增长的多样化需求。

(三)能力导向:能力建设将成为干部组织管理的核心内容

党的执政能力与干部自身能力的提升是基业长青的基础。能力导向的干部组织管理是控制与发展二者平衡兼顾的体现。当前,我国正处于全面深化改革的攻坚期,社会经济发展处于关键转型期,社会矛盾日益凸显。在新的形势下,我们党所面临的考验更加严峻。实现“两个一百年”的宏伟目标,实现国家治理体系与治理能力现代化,不仅仅需要组织能力,更需要加强党政领导干部的个人能力。全面加强干部队伍的能力建设,是广大党员干部适应当前新形势、克服本领恐慌的重要举措。领导干部是联系人民群众的纽带,是党和政府的方针、政策的执行者和贯彻者。领导干部的学习能力、维护社会稳定能力、解决民生问题能力、开拓创新能力都与社会主义现代化事业息息相关。加强能力导向的干部人事制度改革,需要做好三个方面的工作:一是尽快制定党政部门领导干部的任职能力标准,为干部管理工作提供支撑;二是要以能力业绩为导向,排除论资排辈的观念,引导广大干部在扎实的工作中提升自身的竞争力,在参与竞争的过程中提高自身的业务水平;三是以干部能力建设为核心,深化干部教育培训,把党在改革开放和社会主义现代化建设过程中形成的经验融入干部培训内容中,确保干部在培训中学有所得、学有所成。

(四)智能化导向:智能技术时代的必然要求

以智能化为主导的信息化建设是干部人事改革的未来趋势。通过智能化的发展推动国家治理现代化建设的同时,利用信息化实现为干部队伍提供全方位的服务与监督。2015年的全国“两会”上,政府工作报告中首次提出“互联网+”这一概念,标志着智能化导向。当前,政府的智能化、信息化建设已成为衡量一个国家综合国力的重要标志,成为国家治理体系与治理能力现代化的重要条件。“互联网+政务”的引入,一方面,将网络信息技术与政府审批等服务流程相结合,简化办事流程,改进行政效率;另一方面,在对干部队伍监督方面,通过智慧政府的建设,将权力监督纳入现代科技系统,实现对公职人员全方位、多角度的监督,真正实现将权力关进技术的铁笼里。