食品安全领域核酸适配体研究发展态势分析

2018-12-20郑床木刘振虎

郑床木,王 琳,刘振虎

(1 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,北京 100081;2中国农业科学院科技管理局,北京 100081)

近年来,核酸适配体作为一种新兴生物识别分子,具有可体外合成、稳定性好、亲和力高、特异性强等优点,为食品安全快速检测提供了一种全新思路,逐渐成为研究热点[1-3]。本文基于文献、专利及国家自然科学项目,对食品安全领域核酸适配体研究进展进行计量分析,以了解主要研究机构及团队,探究其发展现状和态势,为基于核酸适配体的食品中污染物快速检测技术深入研究提供参考。

1 文献分析

在SCIE数据库中,利用主题词aptamer* & food检索,文献类型包括研究论文、研究综述、会议论文及社论材料,数据采集时间为2018年3月2日。以这些文献作为数据集,对发文量年度趋势、主要研究力量以及来源刊物等进行分析。

1.1 文献年度变化趋势

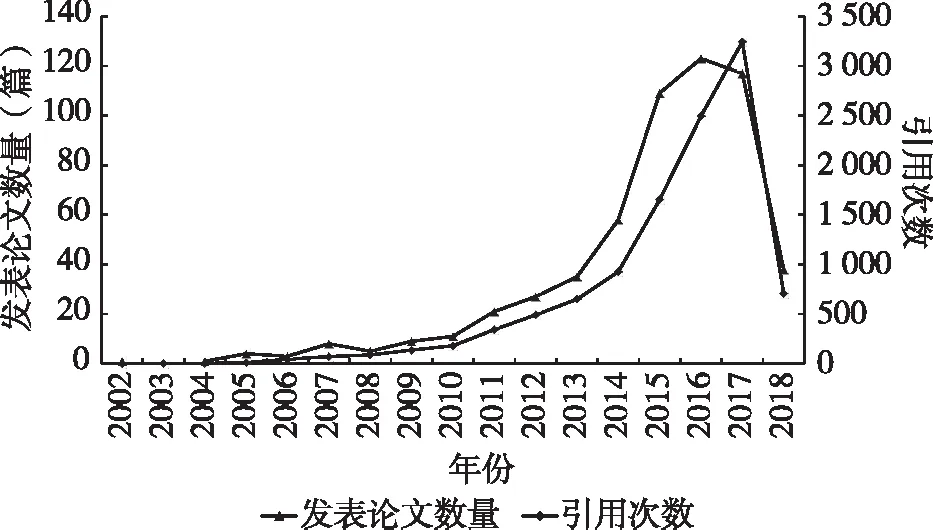

2002—2018年,SCIE数据库共收录食品安全领域适配体研究方面文献570篇(图1)。2002—2009年,文献数量年均仅4.4篇,科研人员尝试筛选能特异性结合食源性微生物、生物毒素适配体,开发相应快速检测方法[4-7]。2010—2014年,年均超过30篇,筛选到了重金属、农药、兽药、违禁非法添加物等适配体。2015年起,论文数量持续高速增长,每年突破100篇,筛选到了病原微生物、生物毒素、重金属、农药、兽药、违禁非法添加物等系列高质量适配体,尤其是利用纳米材料,建立了比色、荧光、电化学和表面等离子共振等适配体分析方法。2002—2017年,每年引用次数与发表文献数量趋势相同,引用次数年均增长了124%,文献数量年均增长了61%。

图1 2002—2018年食品安全领域适配体研究文献数量及引用次数

1.2 研究力量分布

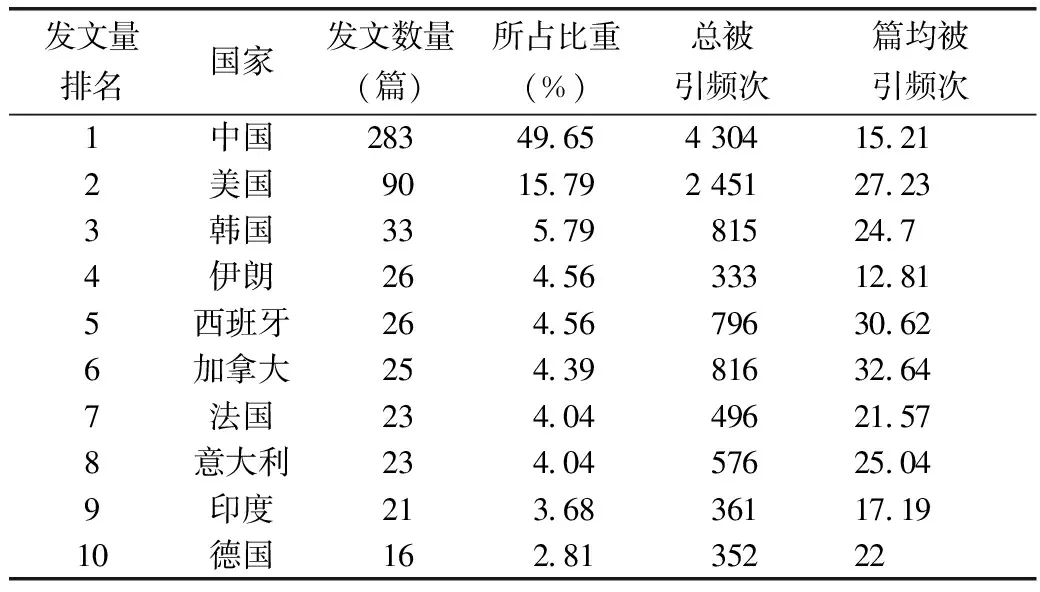

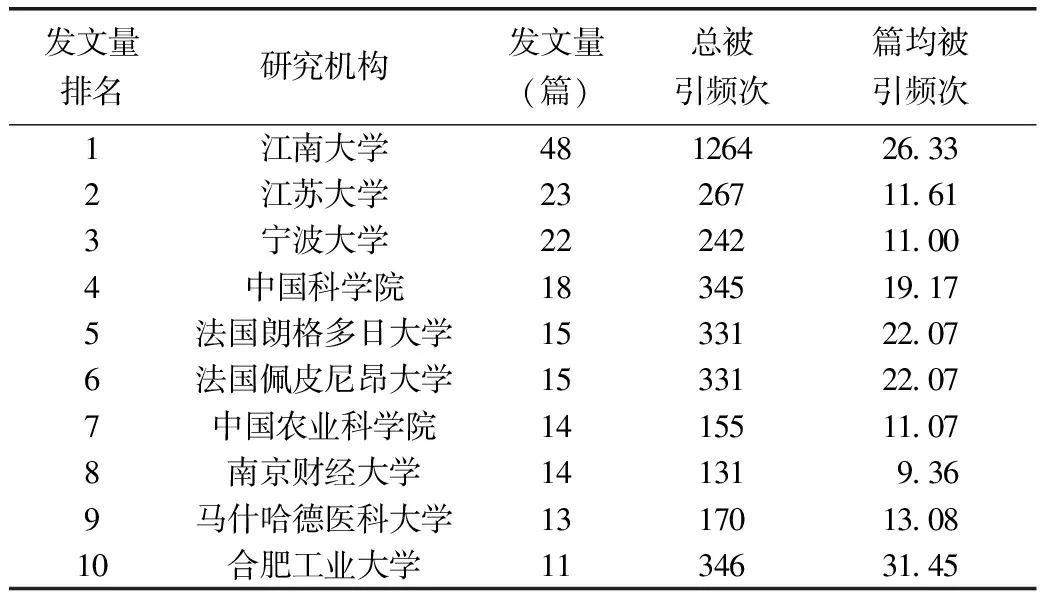

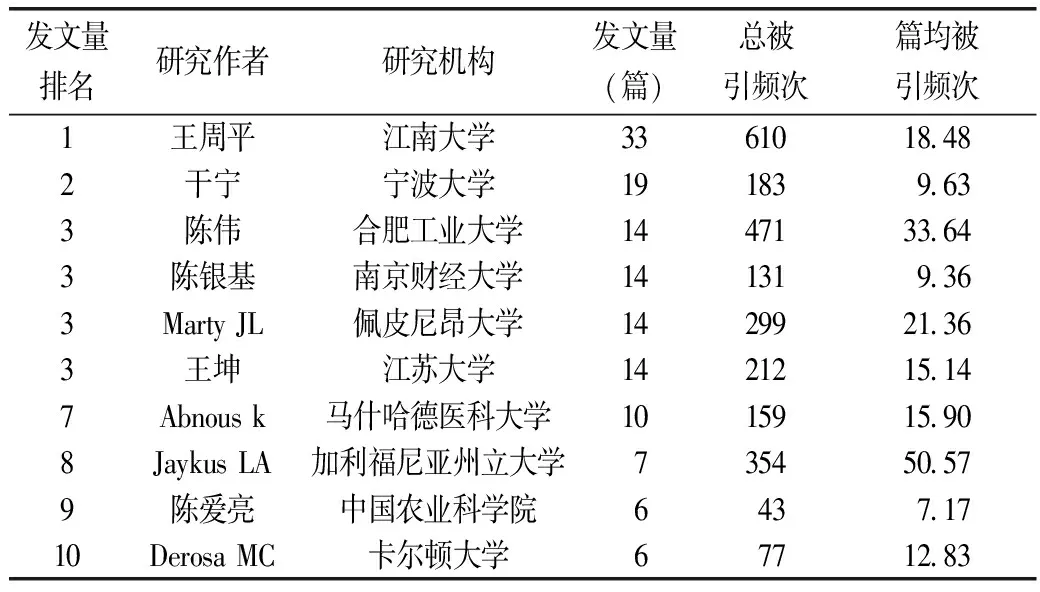

2002—2018年食品安全领域适配体研究文献来源国家/地区共有52个,发文数量排名前10位的国家(中国不包含港澳台,下同)见表1。从发文数量看,中国高居榜首,占论文总数的49.65%,远高于其他国家,是美国(排名第二)的3.14倍。从篇均被引频次看,加拿大及西班牙领先于其他国家;中国仅领先于伊朗,低于总篇均被引频次。食品安全领域适配体研究发文量排名前10位研究机构共发表文献193篇(表2),占总量的33.86%。其中7家来自中国、2家来自法国、1家来自伊朗,且均超过10篇。江南大学发文数量排名第一,占论文总数的8.42%。分析研究作者发现,发文数量排名前列的很多作者多为同一团队成员,以通信作者计算,文献数量排名前10位的研究作者共发表文献137篇(表3),占总量的24.04%。从篇均被引频次看,加利福尼亚州立大学Jaykus LA单篇被引频次最高,达50.57次。

表1 文献数量排前10位的国家

表2 文献数量排名前10位的研究机构

表3 文献数量排名前10位的研究作者

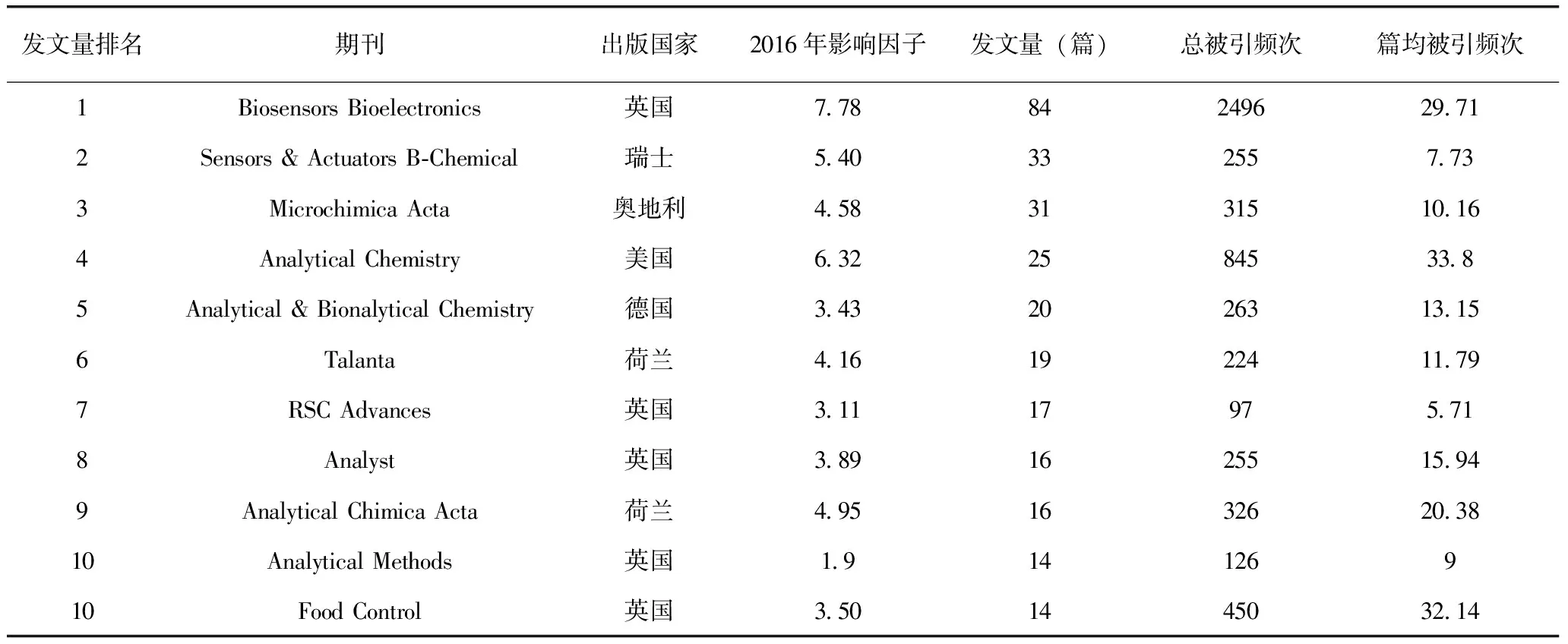

1.3 来源刊物分析

共有175种期刊刊载了食品安全领域适配体研究相关文献,其中发文量排名前10位期刊共刊载论文289篇(表4),占总数的50.70%。其中,来自英国有5本期刊,刊载论文145篇,占总数的25.44%;来自荷兰有2本期刊,其他分别来自瑞士、奥地利、美国与德国。可见相关文献主要发表在英国与荷兰期刊上。从篇均被引频次看,美国《Analytical Chemistry》最高,其次为英国《Food Control》以及荷兰《Biosensors Bioelectronics》,篇均被引频次接近或超过30,且远远高于其他8本期刊。从期刊分类看,食品安全领域适配体研究在分析化学、电化学、生物技术、应用微生物、纳米科学与技术、生物物理学、食品科学与技术等领域发文量较多,说明食品安全领域适配体研究属于交叉科学,研究内容涉及化学、生物技术、纳米材料、食品科学与技术等多个学科。

表4 文献数量排名前10位的期刊

1.4 高水平论文

共有19篇高被引论文,以第一通信作者计算,其中中国6篇,加拿大、法国及韩国各2篇,美国、德国、伊朗、波兰等7个国家各1篇。文献数量前10的期刊中,《Food Control》有6篇入选,《Biosensors Bioelectronics》《Analytical Chemistry》各有1篇入选,《Food Chemistry》虽然发表文献数量未进入前10,但有4篇文献入选高被引论文,仅次于《Food Control》。

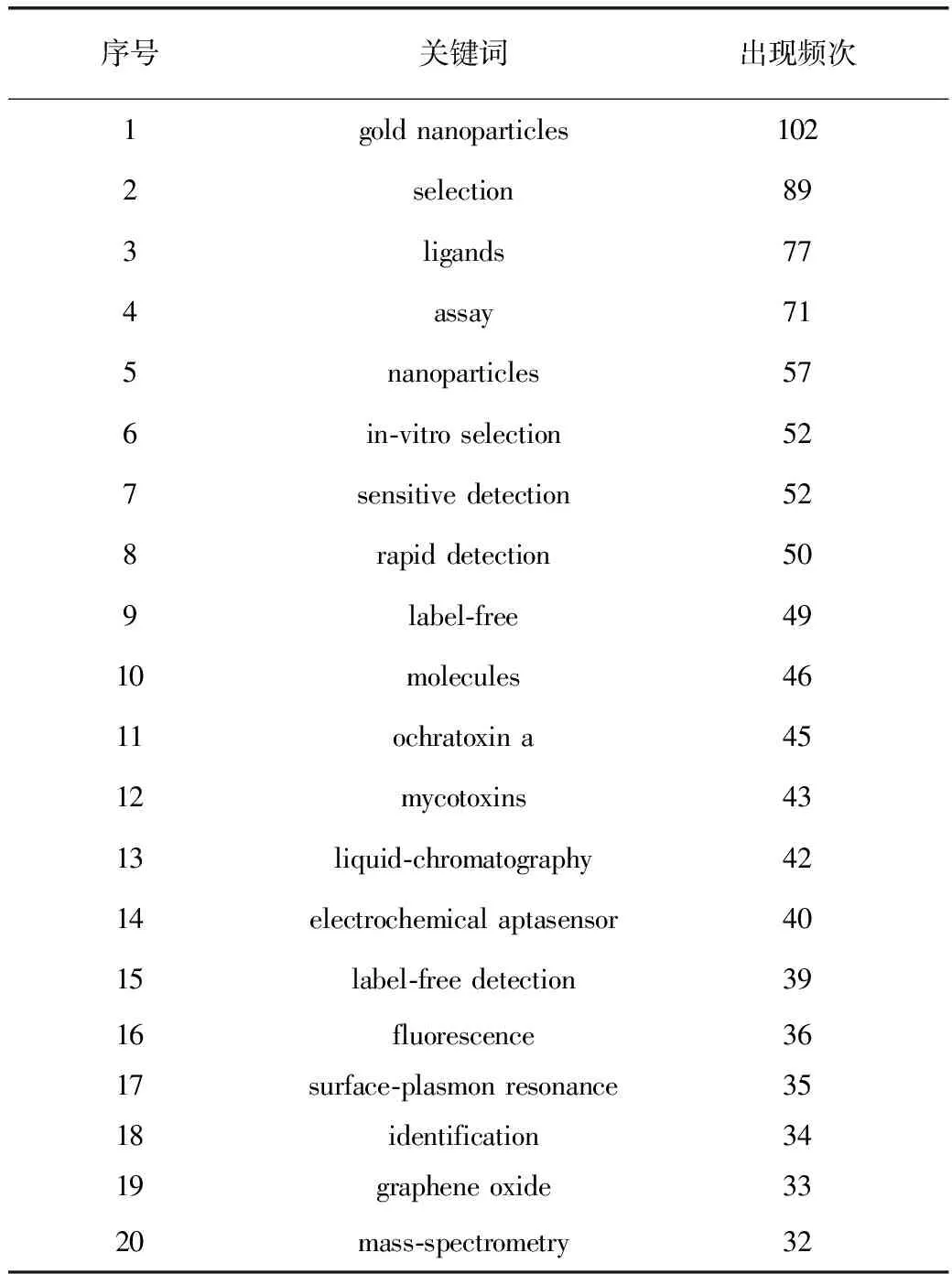

1.5 研究热点分析

利用Vosviewer软件对全部检索结果进行词频分析,共得到253个关键词(表5)。去掉适配体(aptamer)、生物传感(biosensor)、食品(food)、样品(sample)、免疫传感(immunosensor)等通用关键词,前20个关键词中,纳米金颗粒(gold nanoparticles)、筛选(selection)出现频次最高,说明金纳米材料已被广泛应用于适配体检测技术研究以及筛选高质量适配体为当前研究重点。非标记(label-free)、赭曲霉毒素(ochratoxin)、生物毒素(mycotoxins)、电化学(electrochemical)、荧光(fluorescence)、石墨烯(graphene oxide)出现频次也较高。图2分析发现,研究热点集中在适配体纳米金修饰(gold nanoparticles)及适配体筛选(selection),检测方法上聚焦可视化检测(visual detection)、电化学(electrochemical)及表面等离子体共振(Surface-plasmon resonance)等,风险因子上则关注生物毒素(mycotoxins)。

表5 食品安全领域核酸适配体研究文献关键词出现频次

图2 文献研究热点密度视图

2 专利分析

在国家知识产权局专利查询系统中检索名称中含适配体的各个国家专利,类型包括发明、外观设计及实用新型,数据采集时间为2018年3月7日,共有1 356条记录。其中可分为两类,一类是适配体技术应用于医学检测的专利,国外基本上可以归为这一类;一类是应用于食品安全快速检测,以中国专利占绝大多数。经逐一筛选,食品安全领域核酸适配体方面的专利共186件,韩国专利5件,中国专利181件。

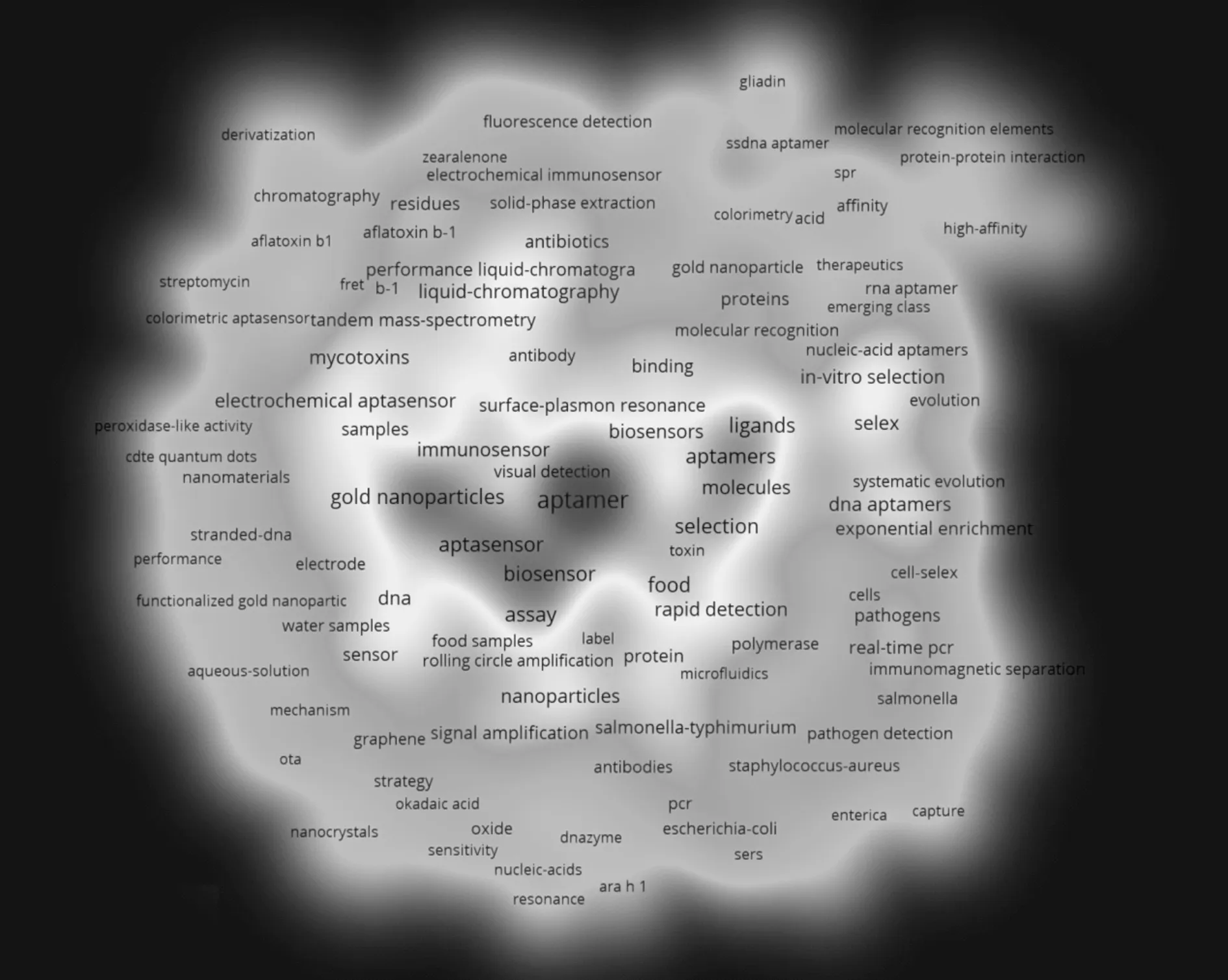

2.1 专利申请年度变化趋势

181件中国专利全部为发明专利,其中,69件已获得授权、112件仍在受理中。最早申请年份为2009年,2013年起急剧增加,2017年56件为最高。图3可以发现,专利申请年度变化趋势与SCI文献变化趋势基本趋同。2002—2009年,文献数量不超过10篇,反映了这时期适配体技术应用于食品安全领域刚刚起步,技术还不成熟。2013年文献数量达到35篇,2014年58篇,2015年更是跃升到109篇,表明成熟技术不断积累。

图3 2009—2017年食品安全领域适配体研究专利申请数量

2.2 专利申请单位比较

181件专利中,共有57家第一申请单位。申请数量排名前10位的单位共申请125件(表6),占总数的69.06%,共获得授权52件,占授权总量的75.36%。江南大学、江苏大学、中国科学院、中国农业科学院等4家单位既在文献数量前10位的研究机构中,专利申请数量也在前10行列。其中,江南大学申请26件,占申请总量的14.36%;授权13件,占授权总量的18.84%。申请及授权数量均超出第2名济南大学1倍之多,反映了江南大学在食品安全领域适配体研究的领跑地位。济南大学虽然发表SCI文献相对较少,但专利申请及授权表现抢眼。而北京美正生物科技有限公司申请数量排名第5,为57家单位中唯一的企业,表明食品安全领域适配体研究专利已受到企业关注。

表6 专利数量排名前10位的研究机构

2.3 第一专利申请人分布

申请数量排名前8的第一专利申请人共申请专利71件(表7),占申请总量的39.23%;获得授权30件,占授权总量的43.48%。其中江南大学王周平教授排名第1,申请达11件,授权6件。王周平、陈爱亮既为文献数量排名前10位的研究作者,专利申请数量也居前10。除江苏大学、济南大学、河南省农业科学院、同济大学、新疆农垦科学院外,其他专利申请排名前10位的单位均有申请排名前8的第一专利申请人,说明各个申请单位中,专利相对集中,间接表明了均有相对稳定的研究团队。

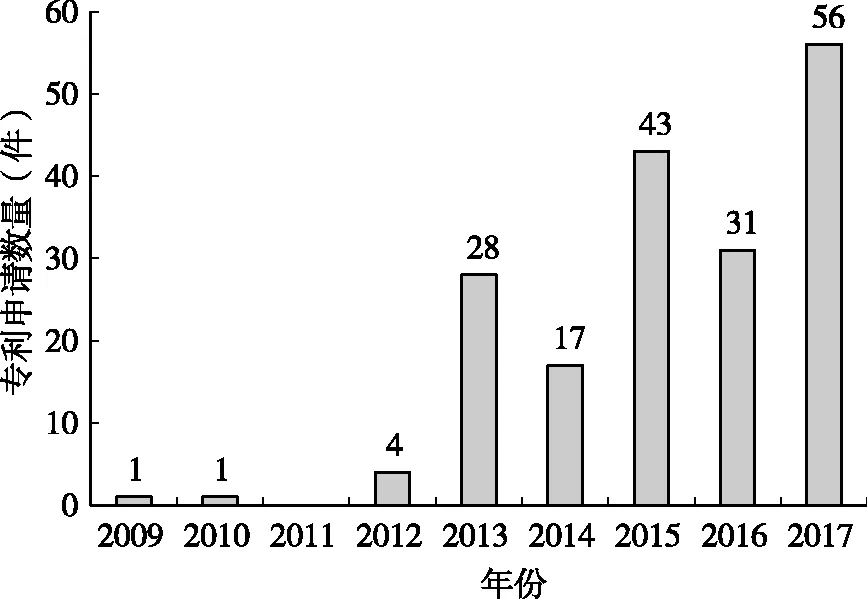

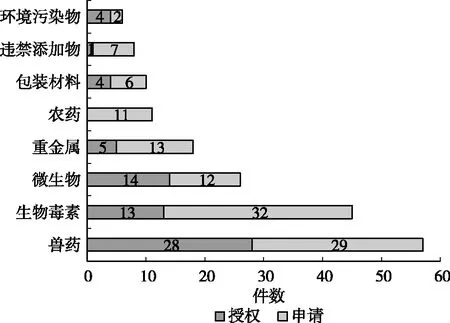

2.4 针对不同污染物专利数量分析

181件申请专利主要应用于食品中微生物、生物毒素、重金属、农兽药、违禁非法添加物检测等。其中抗生素类兽药残留方面专利最多,申请57件,占申请总量的31.49%;授权28件,占授权总量的40.58%。生物毒素方面专利紧随其后,申请45件,占申请总量的24.86%;授权13件,占授权总量的18.84%。其次为微生物及重金属方面专利,农药方面适配体专利则相对较少(图4)。

图4 针对不同污染物的专利数量

表7 专利数量排名前8位的第一专利申请人

3 国家自然科学基金项目分析

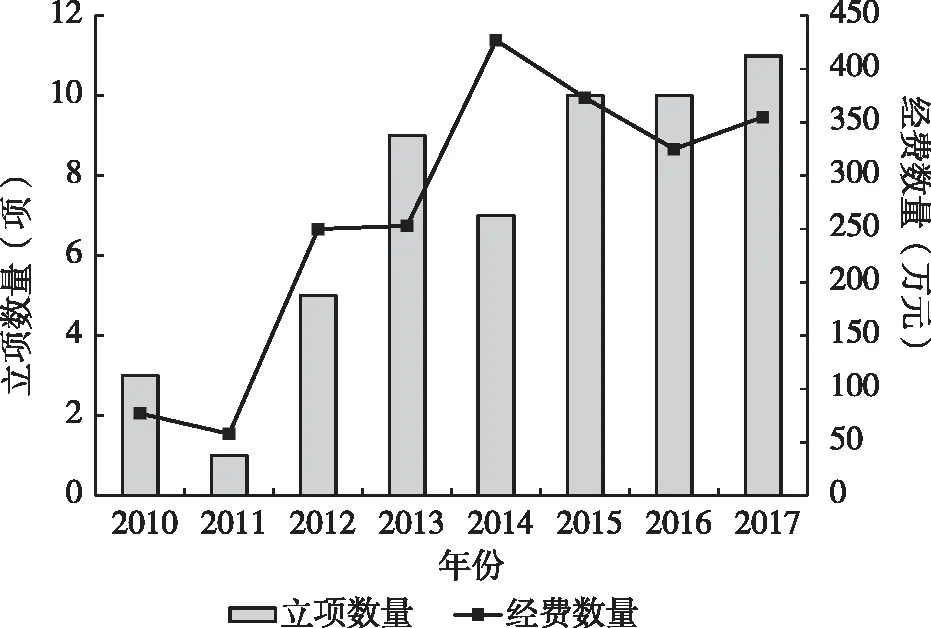

在国家自然科学基金资助数据库中检索名称中含“适配体”的资助项目,逐一筛选检索结果后发现,2010—2017年,食品安全领域适配体研究方面共资助了项目56项,总经费2 118万元。

3.1 立项年度及经费情况

从立项年度看,国家自然科学基金委从2010年开始资助该方面项目,2010年资助3项,2011年1项,从2015年起资助项目数稳定在10项以上,经费强度每年300万元以上(图5)。

图5 2010—2017年食品安全领域适配体研究基金立项数量及经费

3.2 依托单位分布

从依托单位看,共有45家单位获得资助。其中中国人民解放军军事医学科学院立项数量最多,达4项;江苏大学次之,共3项;南昌大学、清华大学、山东理工大学、延边大学、浙江大学等5家单位各2项,江南大学、济南大学、山东理工大学等39家单位各1项。可见依托单位来源广泛,既有综合性、理工科、食品科学等一流大学,也有中国科学院、中国农业科学院、军事医学科学院等知名科研院所,表明适配体研究越来越受到科研人员的高度重视,并投入大量精力开展技术攻关。

3.3 所属学部分析

从所属学部看,56项基金分布在化学、生命、医学、工程与材料、信息等学部。其中化学学部资助24项,达到42.86%,集中在电化学分析、光谱分析、生化分析及生物传感、样品前处理方法与技术、环境分析化学等5个方向;生命学部资助21项,占37.50%,集中在食品检验学、食品化学残留与控制、食品生物污染与控制等3个方向;医学学部资助8项,占14.29%,集中在卫生分析化学、中药质量评价等2个方向。其他3项分别为工程与材料学部1项、信息学部2项。基金资助项目分布于多学部,也反映了适配体研究的多学科交叉特点。

3.4 针对污染物情况

从不同污染物来看,针对生物毒素项目最多,达24项,占42.86%,集中在赭曲霉毒素、黄曲霉毒素及霉菌等。兽药方面项目9项,占16.07%,主要是抗生素类兽药;农药方面项目8项,占14.29%,聚焦有机磷类;微生物6项,占10.71%,侧重食源性致病微生物;重金属5项,占8.93%,集中在铅、砷等;环境污染物4项,重点是多氯联苯等持久性有机污染物。

4 结论与展望

经过近30年的发展,核酸适配体技术不断成熟,食品领域适配体研究也取得明显进展。中国在该领域居于国际领先水平,江南大学在发文总量、高水平论文、专利数量上高居榜首,江苏大学在发文总量、专利数量上紧随其后,济南大学、山东理工大学在专利数量上表现抢眼。目前已经形成了江南大学王周平、江苏大学王坤、宁波大学干宁、中国农业科学院陈爱亮、山东理工大学郭业民、济南大学刘素等有影响力的科研团队。围绕食品中不同污染物,已筛选出50余种适配体[3,8],开发了系列检测方法,研制了重金属铅、赭曲霉毒素、黄曲霉毒素B1的检测试剂盒及试纸条[9-11]。但与基于抗原反应的免疫分析方法相比,基于适配体的食品中不同污染物快速检测技术仍处于探索阶段,仅筛选得到了部分污染物高亲和力适配体,适配体高效筛选关键技术、与靶标相互作用机制、传感识别中构象变化规律等关键科学问题仍有待阐明。

未来,要真正实现适配体技术在食品污染物快速检测的产业化,必须攻克高亲和力适配体筛选技术,尤其是针对农药等小分子靶标,筛选出更多高质量适配体;阐明适配体与靶标相互作用机制及构象变化规律,增强其稳定性;利用石墨烯、纳米等先进材料及分子印迹聚合物等新型前处理技术,开展适配体修饰,开发适合基层、现场、稳定及快速的商业化试剂盒/试纸条,最终实现适配体检测技术产业化。◇