改良颅骨牵引架与马蹄形头架在颈椎后路手术术后舒适度的对比研究

2018-12-20梁佳佳廖涛通讯作者彭饶

梁佳佳 廖涛(通讯作者) 彭饶

(四川省骨科医院手术室 四川 成都 610041)

颈椎外伤、寰枢椎不稳、颈椎管狭窄等各种颈椎病需行复位内固定、寰枢椎融合术、椎管成形术等手术治疗时,颈椎后入路是较常选用的手术入路[1]。国内颈椎后路手术通常采用马蹄形头架,宽胶布牵拉固定双肩,此种头架会造成患者面部、眼部的受压[2],不便于护理观察且患者舒适度降低。患者术后舒适度直接影响到患者满意度和对医院的认可程度。提高患者舒适度及生存质量,是现阶段医护研究的重点,也优质护理核心的体现。如何牢靠固定并充分暴露手术野,降低术后不适是我们研究的方向。本文通过对比改良颅骨牵引架与马蹄形头架在颈椎后路手术术后舒适度,在充分暴露手术野,方便操作的前提下,避免相关并发症,减轻术后不适感,缩短住院天数,降低医疗成本,最大限度保障患者安全。现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

随机抽取某医院骨科2017年1月—6月符合颈椎后路手术诊断标准的44名患者,选取颈椎外伤、寰枢椎不稳、颈椎管狭窄等各种颈椎病需行复位内固定、寰枢椎融合术、椎管成形术等手术治疗的手术患者,选取神志清楚,能配合并能签署知情同意书的患者,主要有长期务农的农民、重体力工人、伏案工作的工作人群。44名患者随机分成两组,术中采取俯卧位,对照组采用马蹄形头架,实验组采用改良颅骨牵引架。

1.2 方法

1.2.1 护理措施 病人全身麻醉后,由手术医生、巡回护士、麻醉医生共同完成手术体位的安放。安放体位前清理患者所有管道,麻醉医生负责气管插管,巡回护士负责输液管道、尿管,防止各种管道脱落。由3~4名医生同时站在病人同侧,分别托扶病人头部、腰臀部、双下肢,动作一致,将病人从手术推床上从45°-90°-135°-180°进行翻转,翻身过程中保持颈椎中立位,保持颈椎、腰椎在一直线上,防止脊柱弯曲。实验组将头部放在马蹄形头架,始终有一位医生负责患者颈椎牵引位,用胶布牵拉固定双肩,起到辅助显露的作用。对照组采用改良颅骨牵引架,双手置于体侧,医生根据手术需要放置牵引重量。两组患者术中均15~20分钟观察患者眼部、头面部受压情况。

1.2.2 方法 采用随机、对照、临床试验设计。将符合纳入标准的患者随机分为对照组和实验组,通过美国舒适护理专家Kalcaba研制的舒适状况量表(GCQ针对患者手术后期进行舒适评价),自制舒适量表(自制量表从术后颈肩疼痛,额面部压红,眼部红肿,眼睛视物不清等四个维度对患者72小时内舒适度进行评价,视觉模拟评分法,与汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评估并得出舒适度及焦虑状态评分。对照组采用传统马蹄形头架,实验组采用改良颅骨固定牵引架,评价术后24h、48h、72h患者的舒适度,比较两组患者舒适度及焦虑评分。

1.3 评价指标

比较两组术后24h、48h、72h患者的舒适度得分及VAS评分。

1.4 统计分析法

本次研究中的数据处理应用统计学软件SPSS17.0进行处理;数据表示采用均数标准差;计量资料应用单因素方差分析;计量资料应用t检验;计数资料应用χ2检验;若P<0.05,表示差异具有统计学意义。

2.结果

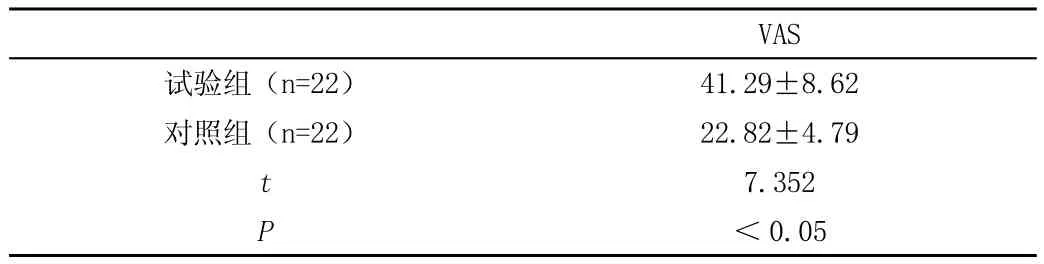

两组患者术后VAS评分比较见(表1),术后24h、48h、72h患者的舒适度见(表2),P<0.05,有统计学意义。

表1 两组患者VAS评分比较

表2 两组术后舒适度评分比较(n=44,±s)

表2 两组术后舒适度评分比较(n=44,±s)

24h 48h 72h试验组(n=22) 5.13±2.23 4.31±2.09 3.49±2.09对照组(n=22) 6.56±2.24 5.96±2.26 5.02±2.41 t 3.016 3.590 3.223 P 0.003 0.001 0.002

3.讨论

3.1 两种体位架的使用现状

俯卧位已成为颈椎后路常用手术体位,头部的固定是俯卧位关键点之一。在头部的固定方式上,目前临床常用的颈椎后路俯卧体位的头部固定通常采用马蹄形头架,宽胶布牵拉固定双肩及头钉式颅骨固定器[3],颈椎手术由于手术时间长,至少3小时以上,且属于强制体位。由于选用体位架的不同,身体的负重点和支撑点也会相应发生改变[4]。术中长时间俯卧位压迫会引发术中、术后并发症较常发生[5]。Anderton JM报道在俯卧位手术中使用马蹄形头架导致患者视网膜细胞受损及单侧或双侧失明的病例[6]。

3.2 改良颅骨牵引架的优点

3.2.1 固定坚实可靠 改良颅骨牵引架通过颅骨牵引为手术提供三个坚实的固定点,牢靠的固定。马蹄形头架使用时候均要采用胶布等辅助材料才能固定,且头部容易发生旋转,从而引发一系列并发症。

3.2.2 具有可调节性和牵张作用 改良颅骨牵引架可根据需要对患者头颈部体位进行充分的调整,可将患者颈部调整为屈曲或者仰伸位,然后牢固固定,头部升降、前屈、后伸角度可调节,保持体位并充分暴露手术野。马蹄形头架容易使颈椎处于过伸位,调整屈曲位则较为困难。改良颅骨牵引架还可进一步根据手术需要做调整,并且改良颅骨牵引架具有牵张作用,可适度拉伸颈部,帮助暴露手术野[7]。相对于马蹄形头架,改良颅骨牵引架更具有灵活性。

3.2.3 避免面部皮肤压伤及眼部受压 马蹄形头架有可能导致面部皮肤的损伤,尤其是时间过长或者过度的压力和摩擦力。然而在头架上包裹棉垫,并不能减轻压力性损伤的发生,反而会增加其发生的风险。马蹄形头架不便于观察患者颜面部,术后易产生视物模糊、眼部疼痛、面部压力性损伤等并发症。应用马蹄形头架时,患者脸型的过大或者其他因素不可避免的有可能对眼部造成压迫,从而产生视网膜缺血而导致患者术后单侧或双侧失明[8]。而改良颅骨牵引架由于将患者面部完全暴露,故避免了面部皮肤损伤以及眼部受压的情况。以上22例患者中,均未出现面部皮肤压伤及眼部受压从而导致视网膜缺血等并发症情况的出现。

4.结论

颈椎后路手术由于手术时间长,且属于强制体位,长时间的强制体位引发术中、术后并发症的发生,造成患者术后舒适度降低。术中不同的体位摆放会造成不同并发症的发生,术后不同并发症会造成患者舒适度的降低,患者舒适度的降低对患者配合及愈后,依从性及患者满意度也会受到一定影响。其中,头部固定是颈椎后路手术体位摆放的重难点,如何牢靠固定并充分暴露手术野,减少并发症的发生,降低术后不适。

颅骨牵引架避免了头面部与头颅固定架接触,避免了面部挤压伤,提高了患者对手术室护理工作的满意度。头部升降、前屈、后伸角度可调节,使手术野明显扩大、暴露充分,医生手术操作更加自如,减轻疲劳程度,减少术中风险。尤其是能牢固固定于手术床上,最大限度地避免或减少翻身或术中体位垫移位的情况,有效缩短了患者摆放体位时间,降低了医护人员工作强度,避免了患者神经、肢体、皮肤、重要脏器等意外损伤及并发症的发生。麻醉管理方便,口鼻部暴露于头架下方,麻醉医生观察视野清楚、吸痰方便,便于气管导管与麻醉机连接,方便麻醉医生术中麻醉管理,提高麻醉医生对患者体位摆放的满意度。