数学课堂观察中学生情感的分析

2018-12-19周金友

周金友

【摘 要】课堂教学是师生互动的双边活动,包含认知方面的信息传递与情感方面的信息交流。其中情感在背后默默地推动或阻碍认知的发生与发展,使学习呈现知情交融的复杂状态。本文通过教师的课堂教学设计与行为,对学生的课堂积极情感进行观察与分析,以作解剖和思考,力图更有效地落实课程标准中的情感目标。

【关键词】数学课堂;观察;情感

在教学活动中,师生之间不仅有认知方面的信息传递,也有情感方面的信息交流。然而,人们在分析教学过程时,总倾向于把注意力集中于教学中的认知系统,而往往忽视或弱化情感因素。其实,情感对认知具有多种功能,它推动或阻碍学生认知的发生、加深和内化,使教学活动呈现一种知情交融的复杂状态。

积极学科情感是学生在学科学习活动中产生的相对稳定、积极的内心体验和感受,使学生对特定的学科学习产生积极的行为倾向,对学习活动的开展、维持具有积极作用。为了取得相关数据进行定量分析,我们对王小权老师的“平面图形面积的整理与复习”一课从学科积极情感角度进行了观察。

对王老师的复习课选择“学科情感”作为观察主题,出于以下三点考虑。

1.数学学科情感的特点。数学教学主要表现为“以知怡情”, 不同于语文教学的“以情带知”。

2.数学复习课的特殊性。复习课作为忆、理、练、创的一种课型,如果教师处理不当,容易让学生在情感上产生陈旧、枯燥、无味之感,影响课堂质量与效果。

3.情感对认知功能的影响。情感有动力、强化、感染和疏导等功能,能优化认知的发生,促进认知的加深,利于认知的内化;反之会有阻碍作用。关于情感与认知学习的关系,美国心理学家布卢姆曾经有一个鲜明的比喻:一个人用两个并排的梯子爬墙壁……一个梯子代表认知行为和认知目标,另一个梯子代表情感行为和情感目标。这两个梯子的构造是这样的:一个梯子的每一級正好在另一个梯子的中间。通过交替地攀登这两个梯子——从这个梯子的一级踏到另一个梯子上够得上的一级——就有可能达到某些复杂的目的。这个比喻形象地说明,情感与认知学习之间有相互促进的关系。课堂不仅是认知活动的发生地,也是学科情感养成的重要场所。

一、观察表的设计

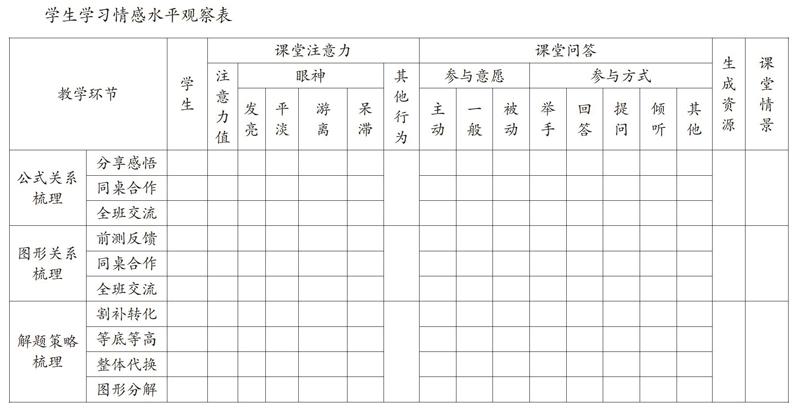

积极学科情感的成分通常包括学习的动力来源、完成学习任务的主动性、注意力的持续和情感体验等。结合以上构成成分,我们设计了观察内容:“课堂注意力”“课堂问答”与“活动生成的资源质量”等,试图通过外显的以上几个维度内容来揣测、解读学生的情感活动与表现。

我们依据上述标准,通过课堂数据的收集与整理,来衡量与判断课堂中学生学科情感水平,即抵制、完成任务、冲突、投入和入迷五个等级,以及不同等级学生的比例。从而剖析课堂,对教师的课堂设计与教学行为进行归因分析与相应调整,让情感促进学生的学习,较好地落实《课标》中提出的情感目标。

二、观察数据的整理

(一)课堂注意力

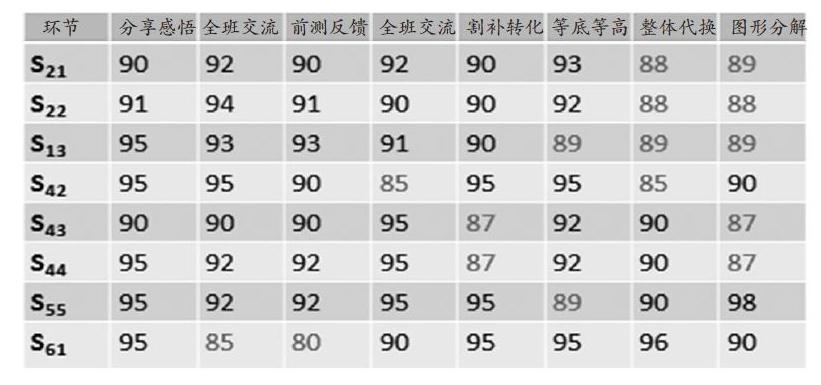

1.注意力值。全班学生的注意力值基本都在90分以上,属于高度集中范畴。 少数学生在课堂的某些环节出现80~89的分值,他们也能很快调整,他们的注意力均值也在90分以上,见下表。

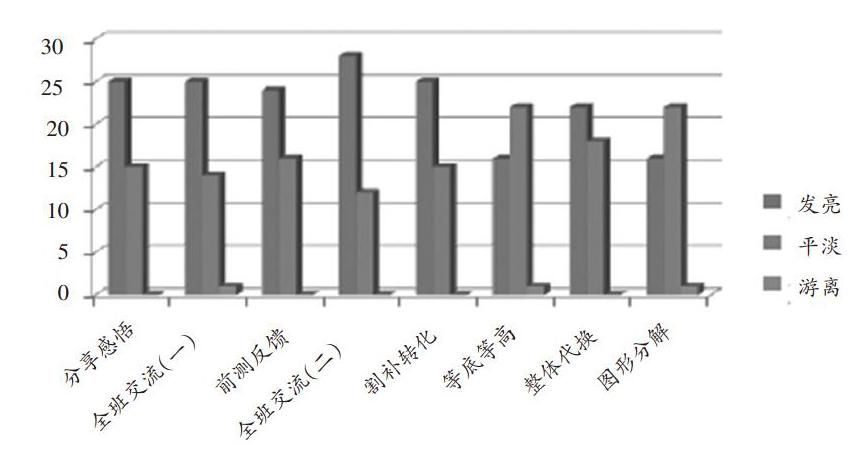

2.眼神观察。“发亮”的眼神说明孩子处于对内容专注、思维活跃,属入迷与投入情感状态,“平淡”次之。从统计的数据来看,全班绝大部分学生都处于“发亮”与“平淡”状态,其中课始与课中阶段约有60%以上的学生处于投入状态,而在课尾的解题策略梳理环节“等底等高”与“图形分解”中眼神平淡的学生超过眼神发亮的学生。 综观整节课,眼神发亮的学生人数从多到少,而眼神平淡的学生人数则相反,见下图。

(二)课堂问答

1. 参与意愿。从记录结果汇总来看,参与意愿显示“主动”和“一般”两种情况,随着教学的进展,主动的学生逐渐减少,而一般的学生人数呈上升趋势,与注意力中的“眼神”趋势一样,其中有一个学生在三个环节里都显示被动。

2.参与方式。集中整理了学生回答问题的次数与回答问题学生在班级中的座位,整节课王老师请学生回答问题共39次,23位学生参与回答,回答问题较多的5次、4次、3次各1人,有17人没机会参与回答。

(三)生成资源

1.公式关系梳理。全班出现正确、待完善与不正确三种结果。正确的13组学生表征形式各异,但都突显 “从长方形出发”“新知转化成旧知” 的公式推导过程中的内在逻辑联系;待完善的学生呈现“碎片化”的现状;不正确的学生联系的成分就更少了(见下表)。

2.解题策略梳理。最后练习环节,王老师用四道习题进行巩固,要求“每人任选两题”解答。从生成资源的数据来看,有28位学生完成了3题,有8位学生做了4题,其中第1、3题的准确率为100%,第2题正确率为55%,第4题稍低(原因是解题思路步数多,有些学生时间来不及)。

三、观察结果分析

以上数据说明,即便在复习课,该班十几个学生还是对数学有入迷的积极学科情感;大部分学生投入复习,没有发现抵制、冲突和未完成任务三种情感水平的学生。这与王老师从学生的多种需求出发,来进行教学设计与课堂引导有关,与学生形成了积极的情感交流,现分析如下。

(一)满足了学生求知的需要

复习课要温故而知新,王老师在每个环节中都能照顾到学生求知的需求。如公式关系梳理的课前“预习单”中“我的整理”“我的发现”,让学生自主尝试按一定的逻辑关系构建知识网络,满足了学生自主复习整理的需求。课中王老师着眼学生差异,在梳理结论与过程的前提下重点是沟通公式间的联系,采取同桌合作、全班交流的方式,展开所有学生对自己梳理内容的思考与交流,在“理”中让不同层次的学生都有新的发现:对第一层次的学生来说,总结收获的是更完善的知识网络化、结构化;对第二层次的学生,更多是在对比中取得将知识结构化的经验。正如美国教育心理学家布鲁纳所指出的“学习的最好刺激乃是对所学材料的兴趣”。王老师在复习课设计中体现了从知识本身吸引学生。

(二)满足了学生成功的需要

在教学中,我们发现学生的快乐情绪并不总是由求知需要来激发的。通过成功的满足引发学生的快乐情绪,也是一种重要的途径。王老师在复习课的“巩固练习”环节,考虑到学生的此项需要,提供了富有挑战性、拓展性的问题。

挑战易错题:求阴影部分的面积。

另外,好习题的推荐使练习具有情感味。问题来源于学生的推荐,即“我的推荐”并附有推荐理由,使原本冰冷的练习显得真实而又亲切,使人愿意去练。而解答的正确使情感具有积极性。满足了成功的需要,不仅会产生快乐情绪,而且会增强自信心和胜任感,促进个体朝着成功的方向继续努力。每一次成功需要的满足,都是对其成功行为的正强化。

观察数据显示学生行为还具有扩张性。他们不仅能较迅速地完成教师布置的学习任务,且会主动完成额外的学习任务,显示他们都处在高学科情感水平。这种类型的学生能够在学习中发现乐趣,从而让自己的学习兴趣一直維持在比较高的水平,表现出完成学习任务的主动性。

(三)满足了学生创造的需要

所谓创造需要,就是标新立异、力求有所创新有所创造的需要。著名数学教育家弗赖登塔尔强调:“学习数学最有效的方法是帮助学生实行‘再创造。”从王老师布置的练习题来看,目标不是停留于巩固知识与技能层面上,而是延伸到发现创造的方法层面。结合学生的练习巧妙地补充专项题,让学生跟进练习,既获得成功的体验,又巧妙地引领学生将一个题拓展到一类题,引导学生发现方法的共通处,将方法上升到策略层面,满足了学生创造的需要。

其中前两题是从运动变化视角渗透了转化的数学思想。

(1)割补转化

通过第1题学生自己唤醒提取“割补转化”求阴影部分面积的方法,跟进后两题巩固、强化这种策略,同时体会到这种方法的简约性。另外,王老师在达成前面目标后,若将等腰直角三角形换成一般的直角三角形,让学生领会这种方法的适用条件,效果可能更佳。

(2)等底等高

借助“等底等高”等积变形,将第2题求两个阴影三角形的面积转化成求一个底15cm、高8cm的三角形面积。这种策略非常巧妙,且让原来有困难的学生有“拨云见日”之感。但它显得抽象、不通俗易懂,没有“割补转化”直观、明了,从观察的数据也看出,班中有将近一半的学生对它已遗忘或不理解,因此复习非常必要,可照顾到学生的实际需求。

综观整节课,伴随认知信息传递而形成的情感信息交流,可以用一个“融”字概括:融错——敞开心扉交流,让差错成为对话的资源;融通——让数学知识技能、方法、思想融会贯通;融合——生生之间、师生之间,你中有我,我中有你。

参考文献:

[1]卢家楣.情感教学心理学[M].上海:上海教育出版社, 2000.

[2]夏雪梅.以学习为中心的课堂观察[M].北京:教育科学出版社, 2012.

[3]罗鸣亮.话题引领下的复习课里流淌着智慧[J].小学教学(数学),2018(4).

(浙江省玉环市城关实验小学 317600)