茶与器

2018-12-17王谦

王谦

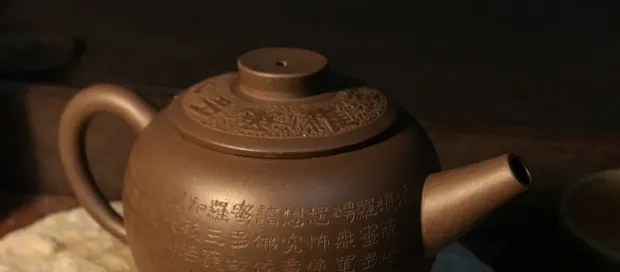

原矿紫砂壶(巨轮珠)烧成温度1180℃

莺歌柴烧杯,烧成温度1300℃

青花釉里红高温薄胎盖杯,烧成温度1360℃

九谷烧斗彩小茶碗

茶盏(龙泉青瓷)烧成温度1330℃

建盏(宋代),烧成温度约1330℃

紫砂上釉茶盏,烧成温度1180℃

陶瓷自发明以来一直是以实用生活器具的形式沿袭至今的,其历史大约可以追溯到九千年前。回顾漫长的陶瓷发展史,这种经水、火、土三种基本元素融合烧成的材质坚固而耐用,给人类的生活起居带来了很大的便利。

我们日常生活中所用的饮食器具,大多数和陶瓷分不开,然而陶瓷在人们生活中所涉及的范围还远远不止这些。中国的饮食文化源远流长,其中非常重要的茶文化也是自古流传到今依然长盛不衰。据史书记载,先人早在西汉年间便开始有饮茶的习惯,由此算起来已有两千年的历史了。唐宋时期,茶文化的发展达到了巅峰,尤其是宋代,可以说是“君民共饮”,市井之处均可见茶席,一片繁荣景象。饮茶习俗发展到今天,已经到了一个相对多元化的时期。

宋代诗人陈著的《与具氏子书中》写道:“柴门任风开闭,茅屋尽日虚闲。站揍粗茶淡饭,报答流水青山。”从诗中可以看出古人对生活淡然随性的态度。“粗茶淡饭”,这种看似低标准的生活方式,不正是当今我们所处的这个快节奏多元化发展的时代所缺的那种淡然神定吗?

儿时背着书包上学堂,必经一处老茶馆,此类茶馆姑苏城内随处可见,江南地区称为“老虎灶”。茶馆从早到晚一直人声鼎沸,搪瓷缸子、玻璃杯子、热水瓶,热气腾腾的一杯茶从浓到淡,从黄绿色泡到透明,这期间大家已经从街坊邻居的八卦消息聊到了全球各地的重要新闻。这应该就是八、九十年代有闲阶级的“雅集”吧!

随着经济水平的大幅提高,人们对生活品质的要求越来越高,从饮茶的习俗中也可见一斑。以前到亲朋好友家中,普遍的招待是简单地泡杯茶。现在大为不同的是很多人家都有一个固定的茶桌,一般的会有茶海,上面放着琳琅满目的各式茶具;讲究点的则以效仿古人的“茶席”来款待客人了。主宾入席后,主人开始忙着煮水,取茶,一切井然有序,最后沸水注入茶器,再分散到每人的杯中,大家开始海阔天空,闲聊尽兴。这种看似对饮茶过程非常在意的场景,却常隐含了以下一些问题:千年野生古茶树比想象中要多出很多;陈年老茶私房珍藏限量版也多得远远超出想象;多数人对茶叶“了如指掌”,要求非常苛刻,但是对所配置的茶具却几乎没有什么独到的见解。

茶叶的种类有很多,按制茶的方式可分为以下几大类,一、不发酵茶,常见的有绿茶、白茶;二、半发酵茶,常见的有乌龙茶、高山茶;三、全发酵茶,常见的有红茶;四、后发酵茶,常见的有普洱茶和黑茶。大多数人根据自己喜欢的口味选择不同品种的茶叶,可是往往忽略了茶具的选择。

唐代“茶圣”陆羽早在一千多年前所著的《茶经》一书中就已经总结了对茶的见解。通俗地说:饮茶首先是选“好水”,其次是掌握“煮茶”的最佳方法,在《茶经》的最后几章,陆羽着重的提到了茶具的重要性。抛开茶叶本身的品质,对茶叶泡制以后口感影响最明显的就是水和茶具。也许,我们不具备能够随心选到上好泉水的条件,但是选择茶具的条件却非常方便。因此,每个喜茶之人都应该对自己所选的茶具进行更为深入的了解,以理性的思路来考察什么样的茶具才是适合自己的。

紫砂桩段杯,烧成温度1180℃

泡茶器(日本备前烧)烧成温度1300℃

谈到泡茶所用的茶具,大多数人首先会想到紫砂壶,每个喜欢喝茶的人都会有几把自己珍爱的紫砂壶。紫砂壶始于宋代,盛于明清,由于这种材质有一定的透气性,再加上含有对人体健康有益的微量元素,成为大多数喜茶人士首选的泡茶利器是毋庸置疑的。紫砂壶还有一个受人喜爱的特征就是经过长期使用后,壶身会慢慢变得光亮而油润,这正是国人崇尚和追求的所谓“包浆”。因此,紫砂壶还被人们冠以“紫玉金砂”的雅号。紫砂壶以它的质朴和温润为人们所喜爱,但是这种材质的泡茶器并不适合所有茶叶,譬如龙井、碧螺春等上好绿茶。绿茶属于炒青或者烘青,其目的是保持新鲜的香气,而紫砂壶由于表面不施釉,因此会有百分之三左右的吸水率,这样一来绿茶的清香会被壶体吸附掉一部分,入口时会给本身应该香气迷人的茶汤大打折扣。其次,绿茶的茶油较少,对于养壶也非常不利,一把原矿紫砂壶长期浸泡绿茶会使壶体色泽暗淡发灰。选择紫砂壶,一看泥料,二看做工,三看造型。造型以各人审美喜好为主,做工全凭双眼观察,需要慢慢历练,至于如何慧眼识泥,那只有通过一步步地深入比较,慢慢研究和感受。

与市场上种类繁多、令人目不暇接的茶叶相比,茶具的种类更是琳琅满目。其中,陶瓷材质的茶具占了绝大多数的份额。在选择了自己喜爱的茶叶后,最有必要的就是选择“对”的茶具。像绿茶这一类不发酵茶种,最佳的选择应该是高温薄胎的瓷质盖杯。瓷盖杯由于烧成温度在1300℃以上,本身的致密度很高,再加上表面施釉,没有任何吸水率,且器壁较薄,可以使水温快速降低,这样一来可以把绿茶独特的新鲜茶气毫无保留地释放出来。最佳冲泡方式是将茶叶置于杯底,将开水沿杯口缓缓冲下,因为绿茶鲜嫩,沸水直接冲到茶叶会使茶汤变老,沿杯口注入的目的就是让水有一个自然降温的过程,随即盖上杯盖,浸泡片刻后分倒在小杯中,将盖杯中的水控干,这样既保存了绿茶的颜色和香气,又增加了茶的耐泡度。半发酵、全发酵、后发酵茶种所使用的茶具选择范围就相对宽一些。

无论我们能够见到多少种陶瓷茶具,它们也无非都是水、火、土的结合体而已,了解这一点,就没有必要面对眼前那些种类繁多的茶具不知所措。陶瓷都是经过高温烧制而成的,无论泥料釉料的种类有多少,只需从它们的烧成温度来区分即可。“陶瓷”是一个总称,一般人都会认为胎体深色的为陶,胎体白色为瓷,其实对“陶瓷”这一名词专业的解释却不是这样的。从专业角度来区分: “陶”的烧成温度是900℃以下,“瓷”的烧成温度在1300℃以上,而900℃—1300℃之间这个温度烧成的产品,应该称为“炻器”。烧成温度在900℃以下的砖、瓦最为常见,显而易见,它们的材质疏松,吸水率很高,即使做成茶具也极不适用。因此,目前在茶具中使用最多的大多属于“炻器”和“瓷器”。从理论上来说,烧成温度越高,其胎体的致密度就越高。在不施釉的情况下,烧成温度高的茶具比烧成温度低的茶具能够更为真实地还原茶汤的本原口味,因此选择茶具首先以烧成温度高的为佳。如景德镇的白瓷、龙泉的青瓷等等,烧成温度都在1300℃以上,能够较好地释放出茶的真味。依此看来,不禁有人要问:是不是没有必要选择烧成温度略低的茶具?其实非也。前文中所提到的不适合泡绿茶的紫砂就是一个最好的例子。紫砂壶的烧成温度在1170℃—1180℃左右,严格来说属于“炻器”。它独有的特性是“透气不透水”,加上紫砂泥中所含有的多种矿物元素,所以成为泡茶的首选,除绿茶之外,它几乎适合所有茶种的冲泡。

公道杯(日本备前烧)1300℃

志野茶碗(日本)烧成温度1300℃

从烧成温度来选择相应的茶具只是一个方面,另外一方面我们可以以烧成方式来选择茶具。常见的陶瓷烧成方式大致可分为三种:电烧、气烧、柴烧。当然还有煤烧和重油烧等不太常见的烧成方法。同样的泥料,同样的釉料,肯定是以柴烧方式烧成的茶具为最佳首选,柴烧是自古流传下来的一种传统烧制方法,沿袭了几千年慢慢被现代化的燃料所取代。如今又重新被大家所采用并追捧,也是缘于这种烧成方式更为淳朴自然,不可复得。

从烧成温度和烧成方式来分析陶瓷,是解释陶瓷的“本性”,初步了解了这一“本性”后,人们在选择陶瓷茶具方面最为纠结的就是“纯手工”制作和“模具成型”制作的区别。很多卖家都以“纯手工”制作为卖点,以此来提高价格和产品的档次。对于一个普通人,要区别“手工”和“非手工”,具有一定的难度。事实上,“纯手工”仅代表这是纯手工制作的,并不是说纯手工的就一定是最好的。即便是“模具制作”的茶具,只要是好的设计、好的材质,其审美价值远远超过部分“纯手工”作品,因此一味盲目追求“纯手工”是毫无意义的。只要了解陶瓷的两个“本性”,就可以挑选适合自己的茶具。

最后要提到是茶具中的一些“老件”。茶文化历经数千年,可谓历史悠久,相应出现的茶具也是如此。特别是宋代茶文化和陶瓷烧制无论技术还是工艺都达到了巅峰,各类器物层出不穷。抛开其材质、造型、釉色不谈,从历史长河中流传下来的茶具由于年代久远,完全没有了刚出窑时候的青涩火气,它们就像历经沧桑的老者,有一种时间积淀下来的温文尔雅。当茶汤注入其中,与之相触,它们静静地吐露尘封已久的芳华,与茶水融合,散发出特有的沉稳滋味。曾有幸与资深茶人共同品尝陈年普洱,同一公道杯分别倒入宋代建盏与现代烧制的茶器,数十秒后,依次进行品尝。宋代建盏中的茶汤绵缓温润、沁人心脾,独特口感令人惊咤不已!经历了数百年沉淀的老茶器,历经多年的缓缓褪火,竟然能够使其中的茶汤软化,使其口感变得绵柔滑润,为茶汤大大加分。老茶如果能配上老茶具,可谓珠联璧合。茶、器结合所散发出来的那种从容与淡定,就像它们轻轻走过的岁月,不染尘俗,天涯海角,尽在其间。茶与器自古以来相辅相成,不可分离,好茶配好器,不仅是味觉上的提升,同时也是视觉上的享受。茶,说透了就是树叶子水;茶器,看穿了就是一种不漏水的容器。条件允许,讲究一下自然最好,条件不允许就大茶缸子手中一捧,大口猛饮,也是满室茶香。

复杂也好,简单也好,就如生活,有人在青山绿水间逍遥自在,也有人在繁华都市发光发热,绫罗绸缎的确好,粗茶淡饭也是乐。喝茶也如同人生一样,无论怎样,开心便好!