新加坡主流媒体视野下“一带一路”的报道框架及身份建构

——以《联合早报》与《海峡时报》为例

2018-12-14马原

马 原

(安徽师范大学,安徽 芜湖 241000)

2013年中国国家主席习近平在出访哈萨克斯坦及印度尼西亚期间分别提出了构建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的设想,借用中国古代的历史符号——“丝绸之路”,着力发展与沿线国家和地区的经济合作关系。2017年5月14—15日,“一带一路”高峰论坛在北京举行,进一步明确了未来“一带一路”的合作方向,规划了“一带一路”建设的具体路线图,并签订了沿线的270多项重点项目。5年来“一带一路”作为一个国际区域经济合作项目,参与的地区和国家范围不断扩大,国际影响力也在不断增强。

1 研究缘起与理论溯源

新加坡作为“一带一路”的重要沿线国家,同时又是东南亚地区乃至世界最为重要的经济中心之一,是如何看待并对待中国所提出的“一带一路”倡议的?媒介话语作为社会话语的重要载体,折射出新加坡对于自身的界定,也能表达其在“一带一路”框架内的国家诉求以及对“一带一路”发展和未来走向的关注。本研究通过对新加坡主流媒体的文本分析,试图展现其报道框架,从而反映新加坡主流社会的态度和国家政策导向,也为未来中国开展更多的国际区域合作和交流提供更好的借鉴意义和参考价值。

目前国际关系学中对于国际区域合作的研究有三种范式,即传统的自由主义、现实主义和上世纪九十年代兴起的社会建构主义。其中,社会建构主义理论运用社会学的理论对国际问题进行解读,强调整体国际社会的发展与个体国家之间的结构关系。其理论框架包含了国家身份理论、国际体系结构理论和国际体系进程理论[1]。本文将使用社会建构主义的理论框架对“一带一路”这一国际区域合作活动进行分析,探讨国际合作中的国家利益、国际体系结构中的国家身份以及区域中集体认同的形成,并着重围绕以下三个层次问题展开研究。

关键词一:“国家利益”:国际关系学家乔治和基欧汉认为国家利益包括生存基础、主权独立以及经济财富[2],而社会建构主义理论的代表学者温特在此基础上又加入了集体自尊。那么在“一带一路”的国际区域合作中,新加坡有哪些国家利益的诉求?新加坡作为个体国家与“一带一路”整体之间,与其他参与国之间,是否存在利益冲突?

关键词二:“身份”:社会建构理论将国家视为国际关系中的基本分析单位,国家在国际文化体系和社会性实践活动中形成了身份认知,从而建构了国家的主观利益,并决定了对外政策和行为。在“一带一路”国际区域合作中,新加坡对其在组织中的身份有怎样的界定和认识?

关键词三:“认同”:社会建构主义将国家在区域合作中的身份分为四种,其中集体身份则是国家将自我和他者的关系引向其逻辑得出的结论即为“认同”[3]。因而认同是建构主义中的核心理念之一,温特在探讨国际体系中的国家集体认同时,强调了国际政治文化的基础。这种区别于物质利益的国际政治文化包含了不同国家之间对于国际制度的理解和预期以及不同国家之间社会文化的认知[4]。新加坡对于“一带一路”这一区域合作组织的认同度如何,与对待其他区域合作组织又有怎样的不同呢?

2 研究对象和方法

新加坡是多语言的国家,其官方语言是英语、华语和马来语。新加坡最主要的华文报纸——《联合早报》,其前身是由1923年创刊的《南洋商报》和1929年创刊的《星洲日报》合并而来,日发行量为20万份,被认为是素质高负责任的媒体,在华人世界享有很高的声誉。另一份《海峡时报》(The Straits Times)则是新加坡历史悠久的的英文报纸,创立于1845年,目前日发行量40万份,是唯一一份报道一般社会新闻的英文报纸。这两家报纸,覆盖了新加坡不同的社会阶层,在华语和英语世界有较高的话语影响力。

早在“一带一路”倡议提出伊始,新加坡的主流媒体就对这项政策予以关注。尤其是在2017年5月“一带一路国际合作峰会论坛”举行期间达到高潮,《联合早报》专门设置“一带一路”专栏,从政治、文化、经济等多方面介绍“一带一路”的基本情况和最新进展,《海峡时报》也连续多天以社论、评论员文章、消息和深度等形式关注论坛的最新进展。本文选取2017年5—12月《联合早报》与《海峡时报》关于“一带一路”的多篇报道为分析对象,以“一带一路”和“The Belt And The Road”为关键主题词,搜索得118篇中文报道和112篇英文报道,按照相关度和重复度人工筛选后获得《联合早报》96篇中文报道及《海峡时报》40篇英文报道为最终分析样本。

本文将采用框架分析作为新闻话语研究的操作策略。Beteson最早在《游戏》一书中提出框架的概念,将人类的传播过程分为意义明确的直接传播及语焉不详的抽象传播,并认为后者即为“元传播”[5]。传播层面的资讯即为框架,是传播者提供给受者如何理解符号的诠释规则[6]。戈夫曼(Goffman)在“元传播”基础上,基于社会学和心理学将框架界定为人们用以划分、组织和诠释社会生活经验的认知架构,并将框架分析运用在传播情境中[7]。甘姆森将框架定义为提供意义的中心组织概念和故事的内容,并用“建构性话语分析”的框架研究方法将文本分解为一个个话语包,每一个话语包有一个标签,标签又分为框架装置和推理装置,前者包括隐喻、范例、描述等;后者包括了结果、根源等,从而展现新闻话语的内容及其暗含的组织概念[8]。本文采用甘姆森的话语包分析,运用框架装置和推理装置,呈现新加坡媒体报道的议题逻辑和框架。

3 数据统计与样本分析

3.1 信息来源

两家媒体都以本媒体记者的消息为主要的信息来源,《联合早报》有驻京记者站发回峰会现场报道以及后续的报道。在对“一带一路”进行事实呈现和观点分析中,两者都选取了大量政治人物、媒体人士及政治经济领域专家的采访内容。

3.2 报道态度

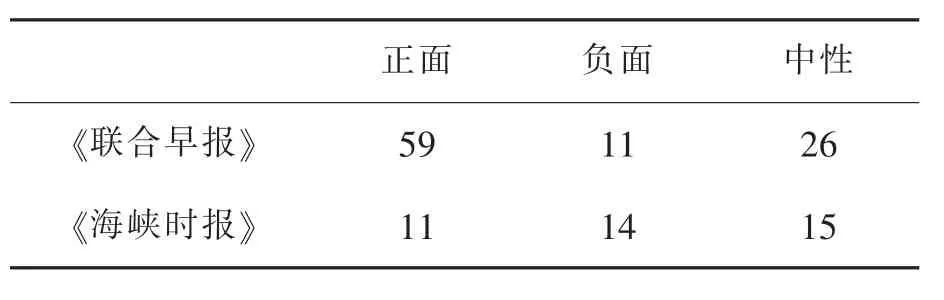

《联合早报》与《海峡时报》对于“一带一路”进行报道时所蕴含的态度倾向分为正面、负面和中性三类,如表1所示:《联合早报》在报道时采用正面倾向的报道态度居多,而《海峡时报》则倾向报道更为中立和负面的议题,对“一带一路”的问题关注度较高。

表1

3.3 新闻文本形式

两家媒体都采用了消息作为报道的主要体裁,辅以通讯员或专栏作者的评论和深度报道。尤其值得一提的是,《联合早报》进行了多篇解释性报道,深度解读“一带一路”的历史渊源和现实基础,帮助新加坡主流社会进一步了解“一带一路”。

4 话语框架分析

根据前文分析的话题包研究方法,本文对两家媒体的136篇文章样本进行编码,依据“框架装置”和“推理装置”的分析,提炼出了两者所呈现的三个主要方面的话语框架:

表2

(续表)

4.1 “一带一路”与新加坡的议题

作为新加坡的媒体,理所当然地将这一倡议和本国的关系作为重点报道和分析的内容。在这一框架下涉及两个方面的议题框架:一是两家媒体都不同程度地强调了对新加坡经济发展的积极性影响,展现了新加坡主动融入“一带一路”倡议的态度和举措。报道内容包括中新合作的新进展、评论员文章对于新加坡加入“一带一路”的政策解读和分析;政府主要官员参与“一带一路”的活动以及表态等。例如《联合早报》和《海峡时报》都以参与此次峰会的新加坡国家发展部长兼财政部第二部长黄循财的表态作为标题,代表国家表明态度:《新加坡国家发展部长黄循财:新加坡愿与中国携手落实一带一路》。从中可以看出新加坡作为主权国家希望通过国际经济合作,实现福利增长和经济安全的要求。

值得注意的是,新加坡媒体一方面看中一带一路所带来的巨大经济红利的同时,另一方面也关注到新加坡在一带一路中的作用力和影响力,多篇报道强调了以更加对等的身份参与到这项工作中来,例如在《新加坡能在这样的国际合作中发挥什么样的作用》这篇报道中,记者援引了新加坡国立大学李光耀公共政策学院陈光炎教授的表述:新加坡拥有在东南亚实地落实基建项目经验的人才,可进行专业项目可行性研究,也可协助中资更快、更顺利排除在陌生环境运作的障碍。新加坡媒体在这一系列报道中都强调了行动的主体性,并认为新加坡能够在国际经济合作中发挥更重要的作用。

新加坡媒体的另外一个议题框架则是对新加坡在“一带一路”合作中所表现的态度过于迟疑,多篇文章都提到了新加坡政府在“一带一路”问题上的犹豫不决和瞻前顾后,希望政府能够拿出更为积极的姿态。例如《联合早报》的评论员文章认为中新两国的合作与理解“已大不如前”,呼吁中国能够理解新加坡的处境,也希望新加坡拿出更有诚意的姿态加强与中方的合作,加深“一带一路”的合作融入度。

4.2 “一带一路”与其他沿线国家的议题,重点关注美国和新加坡邻国在“一带一路”中的行动

在这个内容框架下,两家媒体的报道内容围绕着三个方面。一是重点关注美国的行动,二是密切关注新加坡邻国的合作进展,三是关心其他国家尤其是发达国家的态度。在亚太新形势下,新加坡与美国关系日益密切,美国前总统奥巴马将新加坡比作“美国在亚洲区域存在的一个锚”,认为它充当了亚太战略桥头堡的作用。《联合早报》和《海峡时报》的多篇报道关注美国对于“一带一路”的态度和最新合作进程,从而为新加坡提供参考依据和行动指针。另一方面新加坡媒体也特别关注东南亚国家的表现,其中印度和马来西亚是关注的焦点,这两个国家也分别代表了东南亚国家对待“一带一路”的两种截然不同的选择。新加坡媒体注意到印度对于“一带一路”的态度相对比较负面:《平衡中国“一带一路”影响 印日要推动亚非“自由走廊”》;作为新加坡邻国马来西亚在这次“一带一路”中相对于新加坡则行为更为积极。此外,新加坡媒体也关注了其他多个国家的态度,尤其是发达国家的做法例如法国、德国、澳大利亚、韩国、日本等;报道澳大利亚则提到澳认为加入的前提是本国利益优先;报道韩国时候强调了新政府与上届政府对 “一带一路”的态度转变;报道日本时关注日本对于“一带一路”的消极态度以及与日本对待“TPP”的积极态度进行比较。这些报道中也多次将上述国家的行为与新加坡的态度进行对比,从而也为新加坡的行动提供参照物。

4.3 “一带一路”与中国的全球化战略

在这一内容框架中,《联合早报》和《海峡时报》都采取了对专家的专访、本国领导人的表态以及评论员的文章等多篇报道予以关注,展现了三个层面的议题框架。一是报道“一带一路”和中国全球化战略带给世界的积极影响。《联合早报》相比《海峡时报》更看重于“一带一路”给世界带来的积极行动力,例如《中国和沿线国三年贸易总额4万亿》《31家中企与沿线新签457个项目》等报道都展现了带给沿线国家的红利;此外多篇报道通过专家的表态、各国政要的看法,强调“一带一路”的积极影响力:《“一带一路”获30国基本认可 习近平取得一场外交胜利》《郑永年:“一带一路”与国际经济规则的“书写”》等报道中,记者指出中国把开放、包容的指导原则写入圆桌峰会的联合公报,同时也把反对保护主义、鼓励落实气候变化《巴黎协定》等中国在其他方面的一贯外交立场写入联合公报,并认为这一系列举措起到了拉动全球振兴的作用,展现了中国的大国担当。第二个议题框架则是对“一带一路”的倡议提出疑虑,例如《海峡时报》的几篇文章呼吁新加坡政府应对这一政策采取审慎态度,并指出从政治上看这是地缘政治的产物,因此需要谨慎地“了解中国的意图和愿景”以“防止不必要的怀疑其地缘政治野心”;从经济上看则是在消化中国的产能过剩问题,并非惠及他国。第三个议题框架则关注到“一带一路”发展过程中可能遇到的现实问题,新加坡媒体对“一带一路”的透明度、政策的延续性、协调各国关系、资金链等多个问题提出质疑和关切。

5 新加坡媒体在“一带一路”报道中的国家身份建构

“一带一路”作为面向世界的国际合作项目,对世界各国的发展都具有很强的经济意义和政治意义。本文从关键文章、关键段落、关键词入手,提取了3个内容框架和7个议题框架。从话语包中所呈现的态度和议题,可以看出新加坡面对“一带一路”矛盾心态,并随着世界各国尤其是美国的博弈而不断发生改变。

5.1 《联合早报》和《海峡时报》的话语包倾向于新加坡国家利益的诉求与表达

新闻生产社会学认为,在任何制度下的新闻报道都受到了不同因素的制约与影响,例如媒体从业人员特性、媒体日常运作机制、社会机构与社会力量,及社会意识形态等[9]。新加坡媒体的报道立场从本国立场出发,都倾向以新加坡的国家利益作为报道的基础和讨论的重点。

国家利益通常指的是一个国家在经济、文化、安全等领域的目标和要求。作为国际合作组织的建构实体,主权国家会依据其在国际社会中所形成的稳定角色关系来确定战略目标和利益诉求。国家利益兼具整体性和稳定性两大特征。整体性保证国家利益是社会共识,而稳定性确保了国家战略目标在一定时期内不会轻易变化[10]。

长久以来新加坡与“一带一路”的倡议国——中国之间的角色关系不断变化,两国的利益诉求也在不断调整。2000年后,两国关系走向则更为微妙。一方面新加坡对于中国仍然抱有老师的心态,但学生的发展已经超越了老师,并逐步脱离了新加坡的城市模式;另一方面新加坡在中美两个大国之间充当了夹心饼干的角色。从新加坡传统安全利益的角度上看,新加坡是东南亚地区的亲美国家,新加坡总理李显龙2017年初接受BBC记者专访时就指出,新加坡和美国的军事合作有超过30年历史。新加坡认为美国的存在对于本地区(指东南亚)的安全能够起到正面作用,能够让东南亚地区更加稳定,让各个国家和平发展,符合新加坡的政治布局,因此新加坡也顺理成章地成为了美国在东南亚地区的制衡点。同年8月,新加坡总理李显龙访美期间,盛赞美国的“亚太再平衡”战略,并参与了联合军演。

而与此同时,新加坡又和中国保持了频繁的经济往来和商业合作。据中国商务部2016年统计数据表明,中国是新加坡最大的贸易伙伴,新加坡也是中国最大的投资来源国和主要的目的地。新中两国目前有三个政府间合作计划正在进行,2015年,中国国家主席习近平和新加坡总理李显龙将两国关系提升为 “与时俱进的全方位合作伙伴”关系。从政治利益出发,新加坡重视美国的态度;从经济利益出发,新加坡也不能忽视与中国合作所带来的经济红利。正如李显龙在出席2018年博鳌亚洲论坛发表的主旨演讲中所强调的:“中美关系是全球最重要的双边关系……中美关系不稳定,全球都可能面对灾难性的后果。”

从对“一带一路”的多篇报道中不难看出,新加坡媒体对自身国家利益在经济、政治、能源、科技等领域都有明确的阐释。该倡议对新加坡而言有着很强的经济利益的吸引,符合新加坡通过经济合作实现福利增长和经济安全的要求;并通过经济合作,保持自身经济体制有效运转的国家利益;但与此同时,又与其传统安全利益和政治布局有一定的冲突。此外对于新加坡而言,国家利益中的集体自尊也是考量的一部分,新加坡媒体也从如何在国际合作中进一步呈现新加坡的重要性;加入“一带一路”组织与此前加入的“TPP”等国际区域组织相比,哪个更具国际重要性和发展价值等多个角度进行分析和比较,并表达了比较乐观的态度。

5.2 《联合早报》和《海峡时报》都展现了新加坡对于“一带一路”区域合作中的身份认知和集体认同

社会建构主义认为个体国家与国际合作整体结构之间既相互建构又是相互决定的关系,这其中包含了两个基本原则,其一是反理性主义原则,即是国际政治的社会性结构不仅仅影响行为体行为,更重要的是建构行为体的身份和利益[11]。因此在国际合作中,每一个国家都有着多重角色,温特将其类比为个体团体身份、类属身份、角色身份以及集体身份。其中集体身份是国家对于国际合作的认同。“认同”是社会建构主义理论的一个核心概念,不是个体的自我认同,而是通过社会互动,沟通后得到社会承认的共识。集体认同决定了参与国际区域合作的国家以何种态度和方式对待区域合作。在“一带一路”的区域合作中,新加坡首先是一个主权独立的个体国家,虽然与中国和沿线其他国家都有不同的政权形态,但新加坡主流媒体确切表达了新加坡从国家利益出发,认同“一带一路”倡议可以带给沿线国家经济发展的利好,并愿意以合作者的身份参与到合作的进程中来。与此同时新加坡出于国家安全利益的考量,对于“一带一路”的行动也抱有审视的姿态,带有旁观者的角色,高度关注他国的反应,尤其是和新加坡同属东南亚地区的马来西亚和印度的反应,并对于“一带一路”可能出现的资金链问题、透明度问题以及政策延续性等话题予以高度关注。

社会建构主义理论的第二个原则是反物质主义,认为国际政治结构不仅仅以物质性为基础,社会性建构尤其是国际政治文化同样重要[12]。影响国际区域合作的文化结构、改变集体认同的变量包括相互依存、共同命运、同质性以及自我约束等四大因素[3]。

相互依存的前提是互动对其中一方产生的结果取决于其他各方的选择,那么国家之间就处于相互依存的状态,国际合作也就愈加紧密。目前在新加坡的媒体表述中,“一带一路”只是区域合作中的一种选择,并不是唯一的选择。尤其是在“TPP”出现权力真空后,“一带一路”是目前新加坡可以选择的最为适合的区域合作。因而新加坡与“一带一路”有一定的依存关系,但敏感度不强。

共同命运则是强调了国际合作中,每个个体国家的生存、健康、幸福取决于整个群体的状况。新加坡媒体在报道中也多次提到了 “一带一路”的发展对于沿线国家的促进作用,对于新加坡国家和社会发展的正面作用。中新双方都需要区域和平与稳定,都依靠自由及开放贸易,“一带一路”对于新加坡的积极作用不可忽视。

同质性包括了团体身份和类别身份的同属性,国际合作中不同的国家有着不同的社会制度和文化信仰,国家间的差异性越小,彼此之间合作的融入度也就越高,新加坡的媒体在报道中也在反复强调新加坡和中国之间的文化渊源。

自我约束强调在国际合作中需要把他国的需求置于同自己的需求同等重要的位置。国际合作涉及不同国家,只有让国家间感受到需求会受到重视,他们自己的个体性不会完全被群体所淹没,或完全为群体所牺牲,才能让合作更为坚固。新加坡媒体对于“一带一路”的疑虑就集中在这一部分,包括“一带一路”的发展会不会改变东南亚地区原有的政治布局,新加坡的经济地位会不会被取代。新加坡总理李显龙在接受记者采访时,也提到“出现这么大的战略平衡转移的时候,(其他国家)容易出现焦虑、不安和抗拒。”

6 结语

通过对新加坡两家主流媒体的框架分析,从多个话语包的表述中,我们可以看到新加坡面对“一带一路”区域合作的现实状态。从国家利益出发,新加坡对“一带一路”展现了积极参与又抱有疑虑的矛盾态度,同时在“一带一路”区域合作组织中,新加坡将自己的集体身份界定为适度参与者角色,形成了一定的认同度。同时,借由这一研究表明,中国所倡议的“一带一路”战略跨越多个国家和地区,涉及复杂的地区关系和多元文化。因此需要一方面能够了解不同国家间的利益诉求,平衡各国之间的利益冲突;另一方面区域合作组织不仅仅是物质构建,同时需要文化结构的建构。温特认为国际政治文化结构并非一成不变,而是进化式的,只有从相互依存、共同命运、同质性和自我约束等四个变量中,加深沿线各国对命运共同体的深刻认知,真正形成参与国家的集体认同,才能既保留个体与结构的两重性又保持二元性,使得整体主义和个体主义的合并成为可能。中国国家主席习近平在2018年博鳌亚洲论坛中提出,要将“一带一路”打造成为共商、共建、共享的国际合作新平台,从而推动全球治理机制发展。